ハンクさんのクチコミ(15ページ)全771件

- サムネイル表示

- リスト表示

- ホテル

- ショッピング

- グルメ・レストラン

- 交通機関

- 観光スポット

- 基本情報

-

「五月雨を 集めて早し 最上川」で名高い芭蕉と曾良の最上川乗船の地

投稿日 2021年04月11日

総合評価:4.0

奥の細道を辿る旅を続けており、「五月雨を 集めて早し 最上川」で名高い最上川乗船の地を訪れた。新庄駅からバスが出てはいるが、本数は少なく車で回った方がよい。

1689年の旧暦の5月、芭蕉と曾良は立石寺から北上し新庄に滞在、好天気になるのを数日待って乗船した。そして下流の清川で下船し、羽黒山に向かう訳である。国道47号線の本合海大橋の南側が芭蕉乗船の地であり、芭蕉と曾良の陶像が立っている。風光明媚な地形であり、北側には八向山の白い崖が見え、赤い社の矢向神社がある。- 旅行時期

- 2021年04月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.0

- 人混みの少なさ:

- 4.5

- バリアフリー:

- 2.5

- 見ごたえ:

- 3.5

-

名の通り薬草園に加え、池に2つの滝と石組を配した簡素ながら趣ある庭園

投稿日 2021年04月12日

総合評価:4.0

桜が満開の会津若松、鶴ヶ城を訪れ、鶴ヶ城、麟閣、御薬園の共通チケット730円を購入し入場した。御薬園は鶴ヶ城から徒歩20分、満開の桜を楽しみながらの散策となった。

当地は室町時代の領主・葦名盛久が霊泉の湧き出たこの地に別荘を建て、続く保科氏が会津藩主となった時に保養所とした。庭の一部で朝鮮人参をはじめとする薬草を栽培したため「御薬園」と呼ばれるようになった。作庭家の目黒浄定を幕府から招いて庭園の形を整えた。薬草畑に加え心字の池の奥右手には雄滝、左に雌滝を、石組も添景物も控え目に配して、簡素ながら趣ある庭園となっている。- 旅行時期

- 2021年04月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 2.5

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- バリアフリー:

- 4.0

- 見ごたえ:

- 4.0

-

千利休の弟子であった蒲生氏郷が利休の息子・少庵に造らせた茶室、二度の移築を経て現存

投稿日 2021年04月12日

総合評価:3.5

桜が満開の会津若松、鶴ヶ城を訪れた。麟閣は鶴ヶ城の本丸広場に面し、天守閣の反対側にある茶室。鶴ヶ城、麟閣と少し離れた所にある御薬園の共通チケット730円を購入し入場した。

麟閣は千利休の弟子であった会津領主・蒲生氏郷が利休の息子・少庵に造らせた茶室。二度移設しているが、築400年を経て会津戦争時も被害にあわず存続し続けている由緒ある建物。なお茶室ではないが、入り口横にお茶席が設えてあり、お抹茶(お菓子付き)は一席600円、もちろんお勧めである。- 旅行時期

- 2021年04月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- 人混みの少なさ:

- 3.0

- バリアフリー:

- 4.0

- 見ごたえ:

- 4.0

-

写真家の故秋山庄太郎氏に「福島に桃源郷あり」と言わせた花見の名所

投稿日 2021年04月07日

総合評価:4.0

福島滞在中の週末、市内随一の花見の名所である花見山公園を訪れた。車で出かけたが近くに駐車場はなく、かなり離れた所に停めてシャトルバスで公園入口まで行った。福島駅からシャトルバスを使った方がゆっくり花見を楽しめる。

写真家の故秋山庄太郎氏が「福島に桃源郷あり」と毎年通っていた花の公園。花木の生産農家が40年余の歳月をかけて作り上げた個人所有の公園。3月の下旬ころから見ごろを迎え、ウメ、早咲きのサクラ、ハナモモなどに加え、黄色の菜の花などが次々と咲き、山全体が色とりどりの花で覆われる、類まれな花見の名所である。- 旅行時期

- 2021年04月

- 利用した際の同行者

- 友人

- アクセス:

- 3.0

- 景観:

- 4.5

- 人混みの少なさ:

- 3.0

- バリアフリー:

- 4.0

-

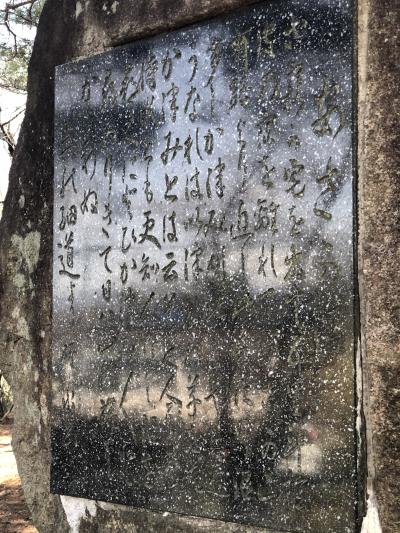

多賀城跡にある多賀城碑、奥の細道で芭蕉達はこれを「壺の碑」と勘違い

投稿日 2021年04月06日

総合評価:4.5

奥の細道を辿る旅を続けている。1689年旧暦5月の初旬、芭蕉と曾良は仙台に入り、多賀城跡にある壺の碑を訪れている。最寄り駅はJR東北本線(JR仙石東北ライン)の国府多賀城駅で、多賀城跡敷地南端にある多賀城碑(壷碑)までは10分ほど。

壺の碑とは8世紀に作られた記念碑であるが、芭蕉たちはこれを陸奥の奥にあるという歌枕「壺の碑」と勘違い?誤伝?したものらしい。現在は小さな建物の中に納められ、文字を読むことができる。

多賀城は724年に創建され、陸奥国府や鎮守府が置かれた場所で、平城宮跡、太宰府跡とともに日本三大史跡と呼ぶ人もいる。江戸時代初め、多賀城碑の発見により遣跡が多賀城跡であることが判明して以来、多くの学者によって研究され、その重要性が知られてきた。現在は国の史跡に指定された。広大な敷地の中に建屋の基礎が点在し、満開の桜がひときわ見事だった。- 旅行時期

- 2021年04月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- 人混みの少なさ:

- 3.5

- バリアフリー:

- 3.0

- 見ごたえ:

- 4.0

-

芭蕉と曾良はここを通過する時にスパイ?と疑われたのか、大変苦労して時間を要した

投稿日 2021年04月05日

総合評価:4.0

奥の細道を辿る旅を続けているが、尿前の関にたどり着いた。アクセスは車でないとまず無理、仙台からは約1時間、道路は整備されている。入り口はわかりにくいので要注意。

芭蕉と曾良はここを通過する時にスパイ?と疑われたのか、大変苦労して時間を要した、と記している。ここを通過した後宿泊した封人の家で、名高い「蚤虱 馬の尿する 枕もと」を残している。明らかに「尿」と関連付けられている。

車を止め矢印に従って歩いて行ったがどこにあるのか不明なので、遊んでいる子供たちに尋ねたら父親が出てきてくれて親切に教えてくれた。芭蕉像は補修中でビニールシートが掛けられていたが、親切にも外してくれて写真を撮ることができた。近くに芭蕉の句碑もある。- 旅行時期

- 2021年04月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.0

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- バリアフリー:

- 3.0

- 見ごたえ:

- 3.0

-

芭蕉が滞在し「蚤虱馬の尿する枕もと」を詠んだ当時の家が解体復元工事を経て現存

投稿日 2021年04月05日

総合評価:4.5

奥の細道を辿る旅を続けているが、「蚤虱馬の尿する枕もと」の句で名高い「封人の家(ほうじんのいえ)を訪れた。アクセスは車でないとまず無理、尿前の関から車で10分、道路は整備されている。芭蕉と門人曾良は1689年7月にここで2泊したという。

封人とは国境を守る人のこと。村役場、宿場や伝馬の機能を備えた国境の大庄屋。江戸初期の建設で、昭和46年~48年に解体復元工事が実施されて、創建当時の様式で保存されている。名高い句の通り、厩があり、「尿する」(近年原本の発見により正しくは「ばり」と読む)音が聞こえてくるようだ。- 旅行時期

- 2021年04月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.0

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- バリアフリー:

- 4.0

- 見ごたえ:

- 5.0

-

農地の真っただ中忽然と現れる原子力災害伝承館、一度は訪れるべき場所である

投稿日 2021年04月05日

総合評価:4.0

東日本大震災から10年が過ぎて、初めて被災地を訪れた。もちろん被害の痕跡は残ってはいないが、大半の農地は手付かずの状態で、復興は遠い先、と思われた。

そんな中、双葉駅の近くに原子力災害伝承館があるというので出かけた。農地の真っただ中、立派な2つの建物が忽然と現れる。一つは双葉町産業交流センター、もう一つが原子力災害伝承館である。昔、ウクライナのチェルノブイリ発電所の同種の博物館を訪れたことがあるが、最新の映像ははるかに生々しい。津波の映像にはストレスを感じる人のために、必ずあらかじめアナウンスがあった。衝撃的な映像は、やはり津波に縁のない人こそ見て感じるべきであろう。- 旅行時期

- 2021年04月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.5

- 人混みの少なさ:

- 3.0

- バリアフリー:

- 4.0

- 見ごたえ:

- 4.0

-

1689年の春、芭蕉は安積山(浅香山)に立ち寄り「花かつみ」を日のくれるまで訪ね歩く

投稿日 2021年03月29日

総合評価:3.0

奥の細道で芭蕉は、須賀川を発って浅香山(安積山)に立ち寄った記載がある。「このあたり沼多し、(中略)、沼を尋ね、人に問い、「かつみかつみ」と尋ねありきて、日は山の端にかかりぬ。」この地を訪れるため、福島から約1時間車で走った。

旧奥州街道沿いのこの地は、現在少年自然公園となり、桜やツツジの名所となっている。ハナカツミは、古今和歌集(905年編纂)の恋歌に詠われて以来、わが国の古典に数多く詠われてきた。芭蕉はこの日、「あさか沼」の「花かつみ」を日のくれるまで訪ね歩いた、とある。この所縁を知らなければ何の変哲もない公園であるが、今はただ芭蕉句碑が建てられているのみだ。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 2.5

- 人混みの少なさ:

- 4.5

- バリアフリー:

- 3.5

- 見ごたえ:

- 3.5

-

旧三井家下鴨別邸の風情ある庭園に面した茶室でスペシャルランチを楽しむ

投稿日 2021年03月29日

総合評価:4.5

久々に京都を訪れ、花見を兼ねて旧三井家下鴨別邸でスペシャルランチを楽しんだ。ここは下鴨神社の南に位置する豪商・旧三井家の別邸。三井家によって建築された邸宅である。

三井家の休憩所として大正14年(1925)に建築されたのが現在の旧邸で、主屋、玄関棟、茶室が現存している。建築に際しては、木屋町三条上るにあった明治13年(1880)建築の三井家の木屋町別邸が主屋として移築され、昭和24年(1949)には国に譲渡され、昭和26年(1951)以降、京都家庭裁判所の所長宿舎として平成19年まで使用された。

この日「春のランチプラン」を選択、ここ下鴨別邸で本格的な茶懐石「三友居」の仕出し弁当をいただいた。また通常は非公開の三階望楼にも案内つきで入室。大文字山や比叡山を望めることができた。コストパフォーマンスが高い、とは言えないが、風情ある庭園に面した茶室を楽しんだ。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- カップル・夫婦

- 一人当たり予算

- 7,500円未満

- 利用形態

- ランチ

- アクセス:

- 4.5

- コストパフォーマンス:

- 3.0

- サービス:

- 4.0

- 雰囲気:

- 4.5

- 料理・味:

- 4.0

- バリアフリー:

- 3.0

- 観光客向け度:

- 4.0

-

忠臣蔵の物語で有名な大石内蔵助を祭神とする、大石桜と呼ばれる枝垂れ桜が見事

投稿日 2021年03月29日

総合評価:3.5

史上最も早く桜が開花した今年、他の桜の開花よりも一足早く満開となるという枝垂れ桜を見るため大石神社を訪れた。京都の中心部からは車で10分ほどの山科にある。

この神社は昭和10年(1935年)に創建された新しい神社で、忠臣蔵の物語で有名な大石内蔵助を祭神とする。小振りな境内に満開の枝垂れ桜が見事だ。討ち入りの様子を描いた「四十七士図屏風」などの赤穂浪士ゆかりの品が境内にある宝物殿に展示されている。入場は無料。大石桜と名付けられた樹高9.5メートルの御神木の枝垂桜は地面に届くほどに花の枝を垂らしている。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- カップル・夫婦

- アクセス:

- 3.5

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- バリアフリー:

- 3.0

- 見ごたえ:

- 4.0

-

後藤氏の個人収集品、17~19世紀のバルビゾン派の画家、彫刻、ガラス細工などを展示

投稿日 2021年03月16日

総合評価:3.0

山寺芭蕉記念館の向かい側に立地する西洋美術館、入場料は800円(山寺芭蕉記念館とセットで800円、400円お得)。

なぜここに西洋美術館が?ここは山形県河北町出身の後藤季次郎氏が収集したヨーロッパ絵画のコレクションを中心に、ガラス工芸品・陶版画・彫刻などを展示、あえて観光客が多く訪れるこの地を選んだようだ。展示品は17~19世紀のコロー、ミレーを含むバルビゾン派の画家、またアール・ヌーヴォー様式のガラス細工など、立派な建築で、しばしヨーロッパにいるかのような気分が味わえる。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.0

- コストパフォーマンス:

- 2.0

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- 展示内容:

- 3.0

- バリアフリー:

- 4.5

-

投稿日 2021年03月16日

総合評価:3.5

山寺(立石寺)を訪れた後、車で約5分の「山寺芭蕉記念館」を訪れた。JR山寺駅からは徒歩10分、入場料は400円(向かいの後藤美術館とセットで800円、400円お得)。

芭蕉記念館は深川、須賀川、大垣など訪れたが、この記念館の特徴は「山寺」という周囲の環境を考慮、目の前に山寺の全景を見上げる場所に位置、芭蕉自筆の書作が多数展示されていることである。また屋外には、元米国駐日大使ライシャワー博士の紀行文碑があり興味深い。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.0

- コストパフォーマンス:

- 4.0

- 人混みの少なさ:

- 4.5

- 展示内容:

- 3.5

- バリアフリー:

- 4.0

-

860年慈覚大師・円仁が開山した天台宗の名刹、芭蕉が訪れたのは829年後の1689年

投稿日 2021年03月14日

総合評価:5.0

「奥の細道」巡りで、やっと「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」で名高い立石寺を訪れた。車であれば、山形市の中心部から15分ほど、JR仙山線の山寺駅からは徒歩10分の距離である。

立石寺は比叡山延暦寺の別院として、860年慈覚大師・円仁が開山した天台宗の名刹である。1000段あるという階段を登って主要な建物を見るだけでも1時間はゆうにかかる。まず根本中堂から中に入ると、芭蕉・曾良像が立ち、すぐ先に堂塔伽藍が建つ。続いて念仏堂、鐘楼、山門をくぐって急な階段を登る。すべてを書き出すことはできないが、一番上にある奥之院まで、右に左に多くの建築、石仏、岩壁が続き見どころ満載、素晴らしい、の一言だ。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.5

- 人混みの少なさ:

- 3.5

- バリアフリー:

- 3.0

- 見ごたえ:

- 5.0

-

「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」で名高い立石寺の根本中堂の横に立つ

投稿日 2021年03月14日

総合評価:4.0

「奥の細道」巡りで、やっと「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」で名高い立石寺を訪れた。車であれば、山形市の中心部から15分ほど、JR仙山線の山寺駅からは徒歩10分の距離である。立石寺は比叡山延暦寺の別院として、860年慈覚大師・円仁が開山した天台宗の名刹である。

立石寺の登山口の階段を上って根本中堂を過ぎた所に芭蕉像と曾良像が立つ。2人は1689年の7月にここを訪れた。本文によれば、もともとここを訪れる予定ではなかったが、地元の人々が慈覚大師がお開きになった寺で、格別清閑な所でぜひ、と勧められ、いったん南に下って訪れた様だ。蝉が本当に鳴いていたかどうかこの句だけでは判断できない。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.5

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- バリアフリー:

- 3.0

- 見ごたえ:

- 4.0

-

「歌枕」として都人のあこがれの地、芭蕉は「白河の関にかかりて旅心定まりぬ」と記した

投稿日 2021年03月08日

総合評価:4.5

「奥の細道」を辿る旅の途中、白河の関跡を訪れた。芭蕉は「心許なき日数重なるままに、白河の関にかかりて旅心定まりぬ。」と記している。この地を訪れることが重要であったことがうかがえる。現在はこの地には白河神社が建てられている。

白河の関は奥州三古関のひとつに数えられ、奈良時代から平安時代頃に国境の関で人や物資の往来を取りしまる機能を果たしていた。その後その機能は失なわれたが、「歌枕」として文学の世界で都人のあこがれの地となり、能因法師や西行法師、平兼盛らがこの地で多くの歌を残した。芭蕉自身はこの地で詠んだ句はないが、同行した曾良が「卯の花を かざしに関の 晴れ着かな」を残している。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.5

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- バリアフリー:

- 2.5

- 見ごたえ:

- 3.5

-

殺生石に隣接する温泉神社、那須与一が屋島の戦いでの戦勝を祈願した

投稿日 2021年03月08日

総合評価:3.5

「奥の細道」を辿る旅の途中、殺生石を訪れ隣接する温泉神社を参拝した。殺生石からは徒歩5分の距離である。殺生石とは直接の関係はないが、9世紀に亜硫酸ガスのにおいが漂うこの地に温泉を発見し、それを感謝するため祠がたてられたのが由来であるという。その後、那須与一が屋島の戦いの戦勝を祈願、見事扇の的を射抜いて名声を轟かせ那須郡の総領となり、1686年に正一位に叙せられた。

正面の大鳥居からは結構な距離を歩くことになる。境内は広くはないが、荘厳な雰囲気があり、この地方の信仰を集めていたことがうかがえる。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.5

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- バリアフリー:

- 2.5

- 見ごたえ:

- 4.0

-

妖怪九尾の狐が討伐されて石になった伝説の地、今も亜硫酸ガスの匂いが立ち込める

投稿日 2021年03月08日

総合評価:5.0

「奥の細道」を辿る旅、雲巌寺に続いて車で殺生石を訪れた。芭蕉は1689年4月にここを訪れ、「殺生石は、いで湯のいづる山陰にあり。石の毒気いまだ滅びず、蜂、蝶のたぐひ真砂の色の見えぬほどかさなり死す。」と記している。確かに付近一帯は亜硫酸ガスのにおいが立ち込め、有毒火山ガス量が多い時は立ち入り禁止になるそうだ。周囲は荒れ果てた草木が全く生えない火山地形で、「賽の河原」には「野仏群」「千体地蔵」「教伝地蔵」がならんで、地獄の雰囲気を盛り上げている。

平安時代の初め、鳥羽上皇が寵愛したという伝説の女性・玉藻前(実はインド、中国を荒らし回った妖怪九尾の狐)が、正体をを見破られ、逃げた先の那須の地で討伐されて石となったという。その後も石は毒を発して人々や生き物の命を奪い続けたため「殺生石」と呼ばれ、1385年に玄翁和尚によって3つに打ち砕かれ全国に飛散したという。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- バリアフリー:

- 2.5

- 見ごたえ:

- 5.0

-

芭蕉と曾良が日光の次に訪れたとされる雲巌寺、現存する建物は純粋の木造

投稿日 2021年03月07日

総合評価:4.5

「奥の細道」の中で、芭蕉と曾良が日光の次に訪れたとされる雲巌寺を訪れた。バスが走ってはいるが、非常に不便であるので、福島から車で約3時間走った。この後、殺生石、白河の関跡などを1日で走破した。車の威力である。当時の住職であった仏頂禅師は芭蕉の禅の先生として交流があり、芭蕉はここで「きつつきも 庵はやぶらず 夏木立」と最大の敬意を表している。

現存する建物は純粋の木造で、装飾は剥げおちており木材の生地がむき出しになっており感動を覚える。腐食も進んでいるようだが、何とか保存して欲しいものだ。雲巌寺は臨済宗妙心寺派の寺院、山号は東山、本尊は釈迦牟尼仏、開山は高峰顕日(仏国国師)、開基は叟元和尚である。平安時代後期の1126-1131年に開山されたが、間もなく荒廃した。高峰顕日は1283年時の執権・北条時宗を大檀那とし復興、高梨勝願法印の寄進のもと、臨済宗寺院として改めて開山した。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 2.5

- 人混みの少なさ:

- 4.5

- バリアフリー:

- 2.5

- 見ごたえ:

- 4.5

-

766年勝道上人の開基という日光で最も古い寺、徳川家の庇護を受けて繁栄した

投稿日 2021年03月08日

総合評価:3.5

「奥の細道」を辿って日光を訪れた。日光駅からはバスで10分ほど、世界遺産巡りバスの終点で降りて二荒山神社、東照宮を参拝した後、輪王寺に立ち寄った。

766年勝道上人の開基という日光で最も古い寺。徳川家の庇護を受けて繁栄、国宝、重要文化財など多数の文化財を所有し、徳川家光を祀った大猷院霊廟や本堂である三仏堂などを有する。

なお、「奥の細道」には開山は弘法大師である、とあるがこれは芭蕉の勘違いで、正しくは勝道上人であるというから面白い。なお寺の正面に勝道上人の像が立っている。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 3.5

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- バリアフリー:

- 2.5

- 見ごたえ:

- 3.5