2016/02/27 - 2016/02/28

47位(同エリア852件中)

![]()

こあひるさん

2月11日からの会津絵ろうそくまつり・・・まさか・・・会津で雪がこれだけ!?というほど雪が少なくて・・・。

2月の国内旅行は、雪景色を見るために計画するので、絵ろうそくまつりはとってもステキだったものの・・・白い雪面に揺らめくろうそくの明かりたちを見たかった・・・と、帰ってきてからもなんだかモヤモヤ。

今年はどこも例年に比べて雪が少なく、こんな年だから今年はもう諦めよう・・・と思ったのだが・・・中央の山々を超えて・・・日本海側に行けば、もう少し積もっているのかな・・・なんてあきらめの悪い私。

日帰りで行けるようなところで・・・雪景色があって・・・フォトジェニックなところないかな・・・そうだ!冬の角館の風景、一度見たいと思ってたんだ。

積雪具合や天候をチェックすると・・・積雪は例年よりだいぶ少なそうだが(ここもか・・・)、タイミングによっては武家屋敷の美しい雪景色が見れそう~。

当初は、思いついたら即!で、20日の土曜日を予定したのだが、天気予報に雨マークがついていたし、気温もそう低くないようだし・・・雪ならいいけど雨なんて最悪・・・と思い、1週間延ばして、27日に出かけることにした。

ちょうど「角館雛めぐり」イベントをやっているので、お雛さまを見ながらブラブラしよ~!と1泊で・・・今度こそ・・・求めている雪景色があるのだろうか~~!?

2013年秋の紅葉の角館

http://4travel.jp/travelogue/10830460

http://4travel.jp/travelogue/10830901

http://4travel.jp/travelogue/10831391

http://4travel.jp/travelogue/10832413

http://4travel.jp/travelogue/10832570

- 旅行の満足度

- 4.5

- 同行者

- カップル・夫婦

- 交通手段

- 新幹線

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

桝形の通りを曲がり、表町下丁へ入りました。

-

角館の武士は、旧・芦名家に仕えた家臣と、佐竹氏につき従ってやってきた家臣とが入り乱れています。

-

「青柳家」。

http://www.samuraiworld.com/青柳家 美術館・博物館

-

-

求めていた雪景色には程遠いわ・・・('◇')ゞ・・・ちぇっ!また失敗しちゃったか。

-

青柳家のお庭はとっても広いです。

表町下丁は、さきほど通ってきた東勝楽丁よりもお城に近かったので、敷地が広く格式の高い武家屋敷が連なります。 -

-

屋根の積雪と、木々の枝への着雪の有無が・・・自分のイメージする雪景色のポイントかな〜なんて・・・。

-

「石黒家」。こちらは、公開している武家屋敷の中で、唯一お座敷に上がって見せて頂けるところです。現在、一部を公開していますが、その奥では、子孫の方が生活していらっしゃいます。

ここにはお雛さまがあるので入ります。石黒家 名所・史跡

-

囲炉裏の上は、換気窓がある吹き抜けになっています。

-

江戸時代末期(1850年ころ)の古今雛。

-

-

-

欄間の亀が、灯りで壁に映ります。昔はろうそくの火で・・・影絵が揺らいで美しかったでしょうね。

下は、お屋敷の御主人だけが通れた表玄関。 -

こちらはわりと新しいお雛さま。

-

土人形のお雛さまたちもいます。

秋田市八橋地区で作られてきた土人形を「八橋人形」と呼びます。京都の伏見人形がルーツとされ、江戸中期から伝わってきました。

他の土人形と同じように、素焼きの型に粘土を詰めて成形し、約800度で窯焼きした後、顔料で色付けします。

こちらにある八橋人形のお雛さまは、平成14年に作られたものですが、最後の八橋人形作りの職人さんが昨年亡くなり、継承者がいなくなったため、こちらも貴重なものとなっています。

制作が途絶えてしまった八橋人形ですが、有志で八橋人形伝承の会を発足させ、なんとか伝統を繋ごうとする試みがなされているようです。 -

-

-

土間の通りの奥には展示室もあり、石黒家伝来の品々が展示されています。

寒い雪国ならではの昔ながらの道具も面白いです。 -

室内に続く蔵もあります。

-

こちらの蔵の中も展示室になっています。

-

八橋人形。天神さま(菅原道真公)がたくさんありますね。

角館では、旧暦の3月25日(新暦の5月13日(昨年))に、地元の渦巻天神社の祭礼が行われ、子供たちが競って、習字を奉納し、手習いの上達や学業の伸長を願います。 -

こちらは竹田人形。能「高砂」の老夫婦です。

大坂道頓堀、竹田芝居のからくり人形の姿を写したとするところから、竹田人形と呼ばれるようになりました。誇張した顔の表情や、常識を超えた体の動きが特徴です。

日本人形の比較的静かな姿形や雰囲気とは異なり、動きのある表現となっています。 -

鍔コレクションですね。

-

土間の廊下から見るお庭。

-

-

武家屋敷通りの来た方向を振り返ってみました。

-

-

表町上丁に入り、平福記念美術館まで来ました。こちらの中庭側は、美術館としては裏のようで・・・誰も通っていないキレイなままの真っ白い雪を踏みしめて歩いていきます。

今日は、積雪の中を歩き回るための、がっつり保温・防水ばっちりのブーツ(片足が1?もあるのですが)を履いてきているので・・・ここにきて出番があって嬉しいです!・・・じゃないと、ただ重いだけの長靴・・・。 -

回廊が美しい建物です。秋にはイチョウの黄葉がとってもキレイなお庭でもあります。

-

-

平福記念美術館

http://www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/hirafuku/ -

建物まで至るスペースには、木々が茂り、気持ちの良い風景となっています。雪も思いっきり残っているし。

-

武家屋敷通りに戻りました。

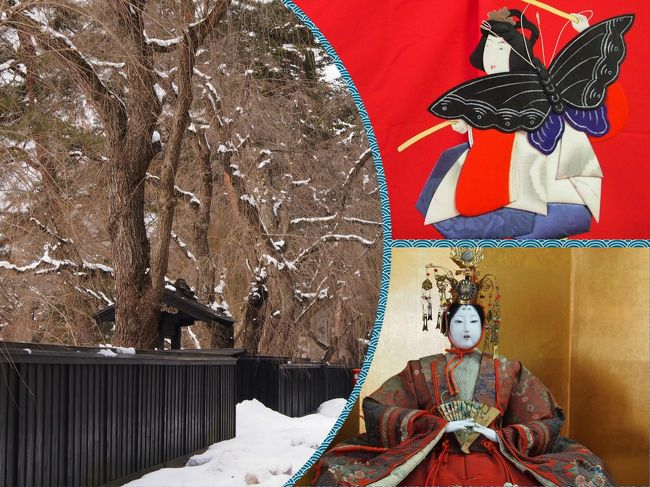

臨時駐車場前にぽつんとあるシダレザクラは美しい形をしています。かつてはこの駐車場の場所にも武家屋敷があったんでしょうねぇ。 -

さて・・・1本裏通りから駅方向へ戻ることにします。

雪が水となって滴り落ち、それが途中で凍ってレースのようになっていました。 -

桧木内川沿いのソメイヨシノの並木も、角館のシダレザクラと並んで、桜の名所です。

-

角館樺細工伝承館の通りに出ました。

-

このあたりのシダレザクラは撮影スポットのひとつですが、三脚軍団もいっぱいいるみたいです。桜の時期は・・・どんだけ混んでるのかなぁ・・・。

-

松本家。武家屋敷通りの1本裏側ですが、松本家のあるこの通りにも、シダレザクラが多くあって・・・綺麗に違いありません。

松本家

http://www.ldt.co.jp/kakunodate/street/2_6.html松本家 名所・史跡

-

「たてつ家」に来ました。

ここは桜皮(かば)細工センターというお土産屋さんと、たてつ家の蔵を見ることができます。角館 外町史料館たてつ 美術館・博物館

-

史料館には、店舗の奥から入ります。土間の廊下となっており、御座敷が並びます。

-

明治時代の古今雛と、明治時代の押絵人形。

押絵の技法が生まれたのは鎌倉時代。江戸時代に大奥女中の手遊びとして流行り、やがて庶民に広がったものと言われています。

角館は、日本画家の平福穂庵、平福百穂をはじめ、たくさんの画家がいたので(下書き、面相描きを画家に依頼していました)、ひな人形のほか、歌舞伎や縁起物の押絵が多く作られました。 -

明治時代の古今雛。

-

-

こちらは昭和のお雛さま。

-

たてつ家は、もともと呉服屋を営んでおり、商品や備品、書類等を火災から守るため江戸末期に蔵が建てられました。

外町史料館として無料公開されています。 -

以前にも見学したのでざっくりと・・・。明治時代に、たてつ家の先祖が、実際に婚礼に着た婚礼衣装。

-

たてつ家が呉服商のころ(明治・大正)、お中元に使用したうちわ。

たてつ家

http://www12.plala.or.jp/kabasen/tatetsu.html -

手入れの行き届かない蔵も見かけました。古いものを保存していくっていうのはお金もかかるし苦労が多いでしょうね。

片足1kgもある防寒ブーツが重いので、歩き回るとかなり足が疲れます。連れ合いも同じブーツをお揃いで履いています。走ることはほとんどできません(笑)。おもりをつけて・・・負荷をかけてのウォーキングのような・・・。 -

「樺細工八柳家」。

文政12年(1829)創業の老舗で、大正時代に下駄に初めて樺細工を施し、製造販売をしたそうです。樺細工八柳 専門店

-

店舗の奥のお座敷に、ひな人形が飾られているようです。

-

古今雛と、角館押絵の人形たち。

お雛さまを飾る時、錦絵を壁に貼るのも角館の特徴ですが、華やかに見えてなかなかいいですね。 -

角館押絵では、五人囃子や右大臣、左大臣などはよく見かけますが、内裏雛を見かけることはほとんどありません。

この雛飾りのように、古今雛や享保雛などの内裏雛の下の段に押絵を飾るのが一般的だったのかもしれないということです。

こちらに飾られている押絵たちは、昔の押絵や、錦絵の構図から下絵をおこし作られた新しい創作押絵だそうです。 -

古今雛。

-

武蔵坊弁慶。

-

角館押絵でよく見られるモチーフ「神功(じんぐう)皇后と武内宿禰(たけのうちのすくね←漢字や読み方は他にもあります)」。宿禰が抱いているのが、のちの応神天皇です。

仲哀天皇が亡くなってから、臨月で朝鮮征伐に出た神功皇后が、勝利を収めたのち無事出産をしたというお話しから、安産祈願として作られるようです。

こちらも、平福穂庵が描いたであろう面相をもとに作られました。 -

-

-

「西宮家」にやって来ました。西宮家のあるエリアは、田町とういうもうひとつの武家屋敷街になります。

芦名家が1620年に町造りをした時に、内町の武家屋敷群とは別に、町の南側地区「田町」に80旗の武士が住む事になりました。彼らは、秋田藩主・佐竹氏の直臣から禄を貰った武士でした(家臣の家臣ですね)。

1656年、佐竹北家が角館を治めるようになって、 内町に居を移す者、佐竹北家から禄を貰う者と分れていきました。

裏の米蔵側から入りました。米蔵は、お土産ショップとなっています。

こちらのお雛さまは、写真だとうまく色が出ませんでしたが、女人の朱色以外、基本色がゴールドでキラキラに輝いています。三人官女や五人囃子、随臣、仕丁まで、ゴールドの着物です! -

ゴールド雛。

-

-

土人形も。

-

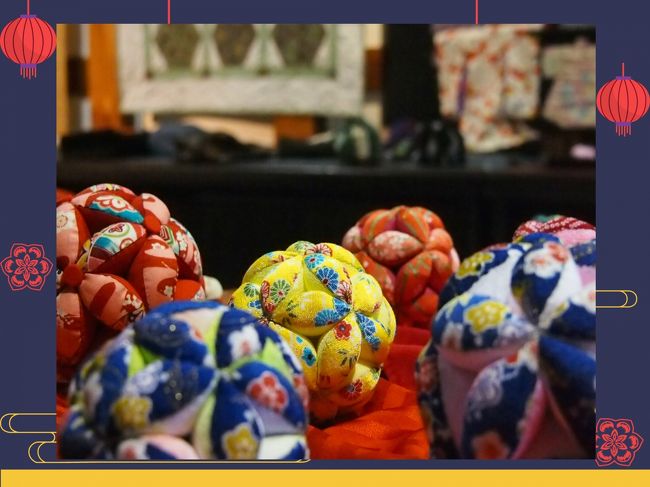

米蔵2階には、つるし飾りを中心に華やかな飾り付け。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

「西宮家」の表門。

-

母屋は、明治中期に建てられたもので、食事処になっています。

-

前蔵。

-

-

北蔵はカフェレストランとなっているので、休憩に入ろう・・・と思っていたのに・・・写真を撮っている10分ほどの間に閉店となってしまいました〜〜(笑)。

じゃあ仕方ない・・・ホテルへ戻りましょうか。

西宮家

http://nishinomiyake.jp/ -

「料亭稲穂」にやって来ました。

こちらは手作り感いっぱいの押絵雛ですが、やや古そうです。

本物のひな人形が高価なので、手作りの押絵雛を作ったとも言われますが、当時は紙も貴重だったので、裏の厚紙に新聞紙を使ったりしたものもありました。料亭 稲穂 グルメ・レストラン

-

歌舞伎の「三番叟(さんばそう)」の場面。

-

日本画家が面相や下絵を描き、女性たちが端切れなどを使って作ったのが始まりの角館押絵。

歌舞伎の場面も多いのですが、その場面となった浮世絵も背景として飾っているので、賑やかな雰囲気になります。

一時、伝承が途切れましたが、近年、新たな技法を加えて作る作家が現れ、角館押絵の伝承を継承していく流れが出来てきたそうです。

どこでも伝統技術を継承していくのが大変な時代になってきているのをひしひしと感じます。 -

胡蝶の舞は可愛いな〜ぁ。

ここの新しい押絵もかなりのレベルに見えますが、安藤酒造の大女将の妹さん、安藤陽子さんの押絵づくりがとてもすごいらしいです。

料亭稲穂

http://inaho.pepper.jp/ -

「渡部なると餅店」にやって来ました。

渡部なると餅店 専門店

-

こちらのお店では、毎年さまざまなテーマを持って、ひな人形を飾っているそうです。人形以外の小物は、ほとんどが御主人の手作りなんだそうです。

こちらは「五郎丸」。 -

こちらは浦島太郎。

-

竹取物語。

-

麻雀をする雛たち。こちらは恒例となっているらしいです。

-

雅楽を奏でる雛たち。

-

-

-

ぼんでん祭り。

渡部なると餅店

http://tabelog.com/akita/A0504/A050401/5000791/ -

「さかい屋」。果物屋さんで、フルーツをたくさん使ったパフェが美味しいらしいですが、まだ食べたことがありません。

御殿飾りのお雛さま。フルーツパーラー角館 さかい屋 グルメ・レストラン

-

-

土人形のお雛さま。

-

-

落ち葉かりんとうが気になって、試しに買って帰ることに・・・。

ゆかり製菓

http://www.yukarido.com/ -

こちらが落ち葉かりんとうです。けっこう大きくて10cmくらいあります。

17時すぎにホテルに戻りチェックインしました。

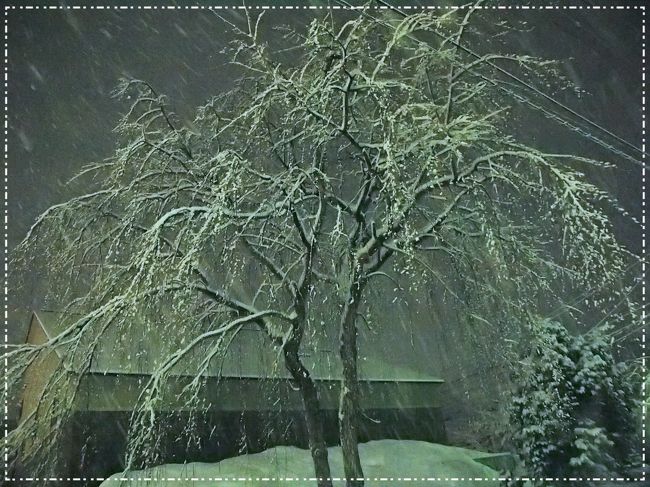

天気予報では、18時ころから雪となっていましたが・・・昼間、こんなに天気が良くても雪が降るのかなぁ〜〜。

東京などの太平洋側に住んでいると、冬に時々雪が降っても、その後晴れてあっという間に溶けてしまう・・・。一方、これまでいくつか雪国を訪れてみて、雪国や日本海側の冬のお天気は、夜になると雪が降ることが多い(もちろん昼間から降っている日も多いですが)という印象があります。太平洋側の天候しか知らないので、雪国のお天気がつかめません・・・。

天気予報通り、夜になったら雪が降って・・・車の通らない夜のうちにキレイに積もっている・・・ことを期待するしかありません。

さて・・・雪は降るでしょうか〜〜!?続きま〜す。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

東北の雪景色

-

前の旅行記

思いっきり雪景色を見た~い!!と諦めきれずに・・・角館へ ★角館 雛めぐり1★

2016/02/27~

角館

-

次の旅行記

思いっきり雪景色を見た~い!!と諦めきれずに・・・角館へ ★夜の雪桜★

2016/02/27~

角館

-

*** 雪の中の・・・幻想的なページェント ***

2013/12/14~

仙台

-

突然の思いつきで、樹氷ライトアップへ・・・しかし超!悪!天!候だったぁ~~>゜))))彡!

2014/01/11~

蔵王温泉

-

雪に閉ざされて・・・ひっそりと・・・冬の山寺

2014/01/23~

山形市

-

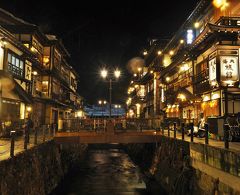

憧れの・・・銀山温泉の雪景色 ① **到着まで・・・と、今夜のお宿「古山閣」**

2014/02/10~

銀山温泉

-

憧れの・・・銀山温泉の雪景色 ② **雪に包まれた大正ロマンの町並み 日中編**

2014/02/10~

銀山温泉

-

憧れの・・・銀山温泉の雪景色 ③ **雪に包まれた大正ロマンの町並み 夜景編**

2014/02/10~

銀山温泉

-

憧れの・・・銀山温泉の雪景色 ④ **朝の銀山温泉と、蔵の町・山形市十日町**

2014/02/10~

銀山温泉

-

雪旅籠(ゆきはたご)の灯り ★日中編★ ~~月山志津温泉~~

2014/03/02~

月山・朝日岳

-

雪旅籠(ゆきはたご)の灯り ★夜景編★ ~~月山志津温泉~~

2014/03/02~

月山・朝日岳

-

あ~ぁ!とうとう積もっちゃった・・・雪・・・。

2014/12/18~

仙台

-

雨男・・・いや雪男のせいで・・・今夜は、光のページェントにも雪が降る・・・

2014/12/26~

仙台

-

横手の雪まつり ☆★★かまくら★★☆今年初の3Dプロジェクションマッピングも!☆☆

2015/02/15~

横手

-

横手の雪まつりの、もうひとつの顔、梵天(ぼんでん)・・・コンクールをちょっとだけ・・・

2015/02/16~

横手

-

お家の中の奥に・・・豪華な蔵が隠れている町 ~横手市増田町~

2015/02/16~

横手

-

今冬、初めての積雪だ~~!!

2016/01/18~

仙台

-

聖武天皇の詔によって建立された歴史をもつ・・・陸奥国分寺

2016/01/25~

宮城野・若林・名取

-

思いっきり雪景色を見た~い!!と諦めきれずに・・・角館へ ★角館 雛めぐり1★

2016/02/27~

角館

-

思いっきり雪景色を見た~い!!と諦めきれずに・・・角館へ ★角館 雛めぐり2★

2016/02/27~

角館

-

思いっきり雪景色を見た~い!!と諦めきれずに・・・角館へ ★夜の雪桜★

2016/02/27~

角館

-

思いっきり雪景色を見た~い!!と諦めきれずに・・・角館へ ★ついに・・・雪の桜が満開!そしてモノクロームの雪...

2016/02/27~

角館

-

思いっきり雪景色を見た~い!!と諦めきれずに・・・角館へ ★安藤醸造のお雛さま★

2016/02/27~

角館

-

思いっきり雪景色を見た~い!!と諦めきれずに・・・角館へ ★秋田内陸縦貫鉄道に乗ってみよう!★

2016/02/27~

森吉・阿仁・鷹巣

-

今冬は、雪をたっぷり堪能~~!! ☆上桧木内の紙風船上げ☆

2017/02/10~

角館

-

今冬は、雪をたっぷり堪能~~!! ☆角館 武家屋敷通りの雪景色☆

2017/02/11~

角館

-

蔵王のスノーモンスター☆樹氷にリベンジ!!☆

2018/01/13~

蔵王温泉

-

八戸えんぶり 2018 1日目 ★一斉摺り、御前えんぶり、かがり火えんぶり・・・など★

2018/02/17~

八戸

-

八戸えんぶり 2018 2日目 ★横丁さんぽ、えんぶり公演、お庭えんぶり・・・など★

2018/02/17~

八戸

-

日本NO.2の豪雪地帯へGo!! **肘折(ひじおり)温泉*肘折幻想雪回廊**

2019/02/09~

新庄

-

日本NO.1の豪雪地帯へGo!! **酸ヶ湯(すかゆ)温泉**

2020/01/03~

八甲田・酸ヶ湯温泉

-

**雪が無いなんて~!!冬の銀山温泉と最上川舟下り**

2020/01/24~

銀山温泉

旅行記グループをもっと見る

この旅行記へのコメント (13)

-

- 旅姿さん 2016/03/13 14:43:34

- 春を待つ雪の角館!

- こあひるさん

2月27日、28日と秋田・角館でしたか〜、こちらは蔵王・樹氷めぐりでした。角館の雪景色も良いですね!モノクロの世界です。春の桜の頃に一度行きましたが、大変混んでいました。冬のこの時期は落ちついた静かな雰囲気が感じられます。 それと雛人形の麻雀の場面には思わずひき込まれました。良く見ると右のお方は、聴牌してますね!

ありがとうございます。

旅姿

- こあひるさん からの返信 2016/03/14 10:23:47

- RE: 春を待つ雪の角館!

- 旅姿さん、こんにちは〜!

角館の桜のシーズンは、やっぱりかなり混んでいそうですね〜。シダレザクラと黒塀の風景を一度は見に行ってみたいのですが・・・。秋の紅葉も、桜に負けず美しいですが、冬のモノクロ世界もなかなか素晴らしかったです。

旅姿さん、もっちいに会ってきたのですね〜!わが家も昨年秋頃に、もっちいたちに会ってきましたが、その時にはわが家と、時々子供が見に来るくらいでしたが、団体さんが大勢できたら、ビックリしちゃうでしょうね(笑)。臆病なもっちいは、今や駅長としてはあまり働いていませんからねぇ。

樹氷・・・今シーズンは雪が少なくて、なかなかスノーモンスターが形成されず、いつもより小さいとか聞いていましたが、2月下旬になってもまだ崩れず、形もちゃんとスノーモンスターしていましたね!お天気も吹雪いていなくてよかったですね〜。

雪上車からの雄大な眺めが素晴らしいです!

こあひる

-

- ippuniさん 2016/03/08 01:32:24

- 寒くなーれ!

- こあひるさん、こんにちは

日帰りで角館へ行けちゃうところが良いですねぇ

でも1泊すればもっとゆっくりできますものね!

到着した時点で正午だと、我が家よりは全然早出です。

我が家の場合冬場だと到着したら真っ暗ってことがしばしばですから(笑)

角館の駅は一年中いつでも桜のディスプレイなんですね!?

それだけ、桜の季節が売りなんでしょうね。

旅人から見れば、秋の紅葉も美しいし、冬の雪景色も美しい、

春夏秋冬綺麗ですよね。

でも、雪国に住んでいる人からすると、春が待ち遠しいのかなぁ。

また角館の桜の風景も、楽しみに待っていますね♪

ひな人形、東北地方のお人形だと思うと更にしんみりと感じます。

自分の「田舎」と呼べる場所が秋田だからかもしれませんが。

色んな形態のひな人形がありますが、色合いから歴史を感じますね。

我が家はなんと3月3日のひな祭りを忘れていました。

気づいたのがその日の夕方、姫には申し訳ないことをしました。

特に何かしようと計画していたわけでもないんですけど、なんとなく。

本当に、ダメな親です。

夜、雪が積もっているといいなぁと期待してまた次の旅行記に伺います!

ippuni

- こあひるさん からの返信 2016/03/11 09:48:48

- RE: 寒くなーれ!

- ippuniさん、こんにちは!

角館は新幹線で1時間半くらいなので、意外と近いのですが、秋田県まで行って日帰り・・・となると・・・出発が遅くて、途中でダラダラしがちなわが家には、かなり気合いが必要となりますのでなかなか・・・。

わが家なりに早起きしても、到着はお昼頃・・・。同じ遅出でも、普通に起きて何かをやって遅くなるippuni家と違って、わが家は、まじで昼まで寝てますからね、何もないと・・・。

冬は・・・着いたと思ったら、もう日暮れムードで・・・虚しいような・・・寂しいような・・・取り残された気分になることが多々あります・・・田舎では・・・。お寺とか公共の施設って閉まるのが早いしねぇ。みんな引き上げるのが早いんですよね。こんなわが家には、夜になってもそういう寂しさがなくお店も遅くまでやっている、東京などの都会が、遊びにいくのに向いていると思っちゃいます。

角館の一番の売りはやっぱり桜なんでしょうね〜。だけど、駅のディスプレイが1年中桜ってのはどうかと・・・。

シダレザクラと武家屋敷の風景はぜひ見ておきたいです(仙台にいるうちに)。東北の桜や春のお花って・・・ちょうどGWくらいなんですよねぇ。わが家は、最近、GWには海外に行っちゃうので、花の時期が大きくずれてくれないと見に行けなくて・・・。今年は暖冬だったので、早めの開花になってくれたらいいな〜。

娘ちゃんのひな祭り、海外にいると全く忘れちゃっても仕方ないでしょうねぇ。日本にいれば、忘れていても・・・情報が目や耳に入ってきますので気づきますけれど・・・。

こあひる

-

- akikoさん 2016/03/06 15:57:58

- 角館の雛めぐり

- こあひるさん

角館の雛めぐり見せてもらいました♪

歴史がある城下町で、商家や武家屋敷で昔の豪華な雛飾りが代々受け継がれそれを公開されているのですね。

私も先日、五箇荘の商家に伝わるひな人形を見に行きましたが、角館の方がずっと大々的に雛めぐりイベントをしているように思えました。いろんな雛飾りをめぐりながら観光するのは魅力的ですね〜

現代風の雛飾りも見ているだけで可愛いですが、元禄雛や古今雛など昔のお雛さまは歴史を重ねているだけあってお顔にも味があり、着物や髪飾りなどの装飾品も豪華で、見ていて別の楽しみがありますね。

それから押絵の雛飾りもとても印象的でした!!

女性たちが端切れなどを使って作ったのが始まりなのだそうですね。

長い冬の間、女性たちにとって端切れを使って押絵をするのがちょっとした楽しみになっていたのでしょう。それにしても大変手の込んだ素晴らしい押絵ばかりで、クオリティーの高さに驚きました。

東北と言えば、こけしを思い浮かべてしまいますが、このような押絵などの素晴らしい手工芸があることを初めて知りました。

akiko

- こあひるさん からの返信 2016/03/08 10:34:18

- RE: 角館の雛めぐり

- akikoさん、こんにちは。

角館の雛めぐり・・・・すごく大規模ってほどではないかな〜と思いましたが、1日で周るにはちょうどいいくらいでしょうか。五箇荘もそうですが、ああいう町並みの中でのお雛さまは、やはり風情があります。

歴史を重ねた古いお雛さま・・・当時はかなり高価で(今も高価ですが)、お金持ちのお家の人だけが京から買い求めてきたもの・・・を大切に保存してきた思いや、時代とともに変わっていくお雛さまの顔やスタイルを見るのも楽しいです。

私も角館では、押絵人形がとても印象的でした。他でも押絵は見たことはありますが、あんなにいっぱい、大々的に(内裏びなを凌ぐほど)飾られているのは初めて見ました。昔の押絵もいいですが、現代でも、その伝統を受け継いで、創作押絵が盛んに作られているのが素晴らしいと思いました。初心者が作ったものを見せてもらいましたが、自然な曲線を作ったり、にじまずに一発で顔を描くことなど、かなり難しそうでした〜(不器用で短気な私には無理です)。

こあひる

-

- るなさん 2016/03/03 11:22:25

- ダーリンに感服

- こあひるお姉ちゃま、こんにちは♪

あはは(笑)、もうどんだけ雪景色求めてんねん???( *´艸`)

今年はイタリアも暖かい日が多かったみたいだよん。ミラノの知人がそう言ってました。

角館はやっぱり桜が見てみたいなぁ〜

桜が咲いてなくても、冬枯れの細い枝はとっても絵になるのでは?

3年前にポーランドで、冬の枯れた木もいいなってつくづく感じたんだよね。

石黒家は拝観出来るんだね。

お雛様とか日本人形ってちょっと苦手なんよね。どうも夜中に何か出てきそうで(;・∀・)

昔、おばあちゃんの家に立派な日本人形がいくつも置いてあって、それがあるとどうしても眠れずだった幼い私を思い出します。

夜の雪がしだれに咲いた雪の華はとっても美しいわ。モノクロームな闇と雪のシーンがすごくいい!でも、寒そ(*_*)

平福記念美術館の回廊が素敵だね♪

薄いミントグリーンに湾曲のアーチではなく珍しい形だね。

押絵人形って綺麗ねぇ〜これなら怖くないや(笑)

つるし雛は何か可愛いよね。伊豆とか行くと有名どこがあるんだよね。

たてつ家の先祖が着た婚礼衣装、どんだけ刺繍が施してあるんだぁ???高そう!重そう!

でっかいかりんとうだこと!食べこたえありそう〜

ねじりも綺麗だし、お土産にも良さそうね♪

片足1?もある長靴でよく歩いたね@@;

ってか、ダーリンはいつもホントによくこあひるさんについていかれるなって感心しちゃいます。

るなっちょ

- こあひるさん からの返信 2016/03/04 11:01:16

- RE: ダーリンに感服

- るなっちょ、こんちは〜!

4トラでも周りでも、すっかり春ムードなのに・・・私だけ未練たらたら・・・まだ雪景色を追ってしまった・・・でも角館で一応満喫したのでお終いです。

気づけば、もう3月じゃん〜〜!そろそろイタリアの細かい情報を集めてチェックしとかなくちゃ・・・とふと気づきました。あまりにも前に行く場所とホテルを決めちゃってるから、そろそろどのスポットに行こうか・・・という段になると、どこのホテルにしたんだっけ?ってことすら忘れてるんだから・・・。

公開されている武家屋敷は、庭とか、外から家屋を見ることはできますが、座敷に上がれるのは石黒家だけなんです。

日本人形って、なんか幽霊話多いから(←子供のころから怪談話大好きだったの)・・・ついそういうイメージもあるよね。お雛さまも、昔のものは顔が怖いから・・・いつだったか子供が怖がって泣いてたのを見たことあるもん。その不気味さに惹かれるんだろうな〜。

平福記念美術館・・・武家屋敷街なのに、ああいう洋風な建物があるのは面白いけど、マッチしていてなかなか素敵な建物です。実際に美術館には、いまだに入ったことがないのですが(なかなか時間とれない)、そのうち、入って日本画を見てみたい。

押絵人形は(高価な)羽子板と似ている感じもしたよ。あれなら怖くないですね、確かに。今までひなめぐりで、押絵人形は見たことありましたが、あんなにめいっぱい飾られているのは初めてでした。

つるし飾りは可愛らしいし、見た目も色彩も豊かで華やかで、雛段に花を添えますね〜。

片足1kgのブーツ・・・たくさん歩き回るのには向かないんだよねぇ。今回も、帰ってきてから、2〜3日、膝が痛かった(関節の病気がでてしまった)・・・。

今年、もし桜が早めに咲いたら・・・角館のシダレザクラを、日帰りで見に行ってみようか・・・って連れ合いと話しています。

こあひる

-

- milkさん 2016/03/02 22:19:12

- 行くは少ないけどお雛様はいっぱい!

- こあひるさん、こんばんは☆

今年は本当に雪が少ないんですね〜。

関東なんて、ほとんど振っていません...。

このまま春になっちゃうのかしら?

雪は少なくても、お雛様が沢山見られて良かったですね♪

雛人形って、素敵ですよね〜。

優雅なお雛様はもちろんですが、吊るし雛も愛らしくて好きです。

翌日は目が覚めたら雪景色??

続きを楽しみにしていますね。

そう言えば、明日はひな祭り!

我が家には雛人形は飾っていませんが、桜餅は食べなくちゃ♪

milk

- milkさん からの返信 2016/03/02 22:20:35

- RE: 行くは少ないけどお雛様はいっぱい!

- あっ、タイトルに誤字が...。

「行く」ではなく「雪」です(-_-;)

失礼しましたm(__)m

milk

- こあひるさん からの返信 2016/03/04 10:35:31

- RE: 行くは少ないけどお雛様はいっぱい!

- milkさん、こんにちは!

今年はほんと・・・雪、少ないです。雪国で生活する人々にとっては楽だったんでしょうから、こんな年があってもいいかもしれませんね。除雪車は出番がなく仕事にならなくて困っていたようですが。

ひな人形は、今も昔も高価なもので・・・着物や装飾品などが美しいので、古くなっても素敵ですね〜。平安時代の風雅な雰囲気を伝えているのも興味をそそられます。時代が移り変わっていくにつれ、流行りの顔やスタイルがあるのも面白いです。

角館では、古い内裏雛とともに、押絵の雛や人形が多くあって、他とはちょっと違う雰囲気で個性的なものがありました。

こあひる

-

- aoitomoさん 2016/03/02 11:26:00

- タイムリーな雪国の雛めぐり!

- こあひるさん

『角館雛めぐり』

角館の枝垂桜・紅葉も素敵ですが雪景色が雪国のイメージにぴったりです。

しかし、ここも今年は雪が少な目のようですね。

道路にも雪が積もっているのが想像するイメージですが、ひょっとして次の日の朝には一面真っ白な雪景色になっているのかも気になります。

雛めぐりは被写体が多いので楽しめますね〜

しかも角館の雛めぐりとなるとそそられます。

いかにも魂が宿っているような昔の享保雛も素敵です。

『角館押絵』

普通の雛人形は色々と見ているので角館押絵が新鮮です。

押絵のお雛さまも面白いです。

『八橋人形』

土人形のお雛さまもよく見ますがブランドもあったのですね〜

なんとか伝統を引き継いでほしいものです。

『西宮家』

米蔵2階のつるし飾りがまたフォトジェニックです。

以前、家の雛壇の両脇につるし飾りを飾ろうと思いましたが値段が高くてあきらめました。(笑)

写真で撮るに限ります。

『渡部なると餅店』

ここの雛人形は最高に面白い〜

『麻雀をする雛たち』ウケます。

近所でこんな雛人形があれば飛んでいくのにな〜

『雪は降るでしょうか〜〜!』

とコメントする以上、さらなる雪景色を期待してしまいます〜(笑)

aoitomo

- こあひるさん からの返信 2016/03/02 22:15:27

- RE: タイムリーな雪国の雛めぐり!

- aoitomoさん、こんばんは〜!

角館の武家屋敷は黒塀なので、雪景色になると、モノクロの世界でほんとにキレイそうなんですよ〜〜。

しかしながら・・・ごらんのとおり・・・会津とあんまり変わらない感じの積雪量で・・・。今年みたいに、積雪しているかしら?と気にしながら、雪国を訪れなくてはならないって・・・珍しいですよね。

雛めぐりは、今はどこでもそういう時期で、今年はどこに行ってみようかな〜なんて思っていたところだったので、ちょうどよかったんです。

高価なお内裏さまよりも、押絵人形がたくさんで、今まで見た雛めぐりとはまたちょっと違う感じで個性がありました。これまでも押絵人形を見たことはありましたが、ここまで押絵の数のほうが多く、また壁に錦絵を飾るのも初めて見たので、新鮮でした。

土人形、田舎の方ではわりとポピュラーですし、その地方地方で、ブランド名があるみたいですね。仙台でも、堤焼きという同じような土人形があります。どこも伝統をつなげていくのが大変そうなのは同じようです。

西宮家・・・角館のほかではあまりつるし飾りは見かけなかったのですが、やっぱり派手でカラフルで可愛いな〜とテンションが上がりました。

つるし飾り・・・日本製のは高いですよね〜。ちっちゃいのならともかく、雛段の横に飾るような大きなものはかなり高価でしょうね。大きな雛段のあるaoitomo家も凄いですが。でもあれって、ひとつひとつ願いを込めて手作りするものなのでしょうね、ほんとは(私には作れない・・・)。

こあひる

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

もっと見る

この旅行で行ったグルメ・レストラン

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

PR

旅行記グループ 東北の雪景色

13

96