2024/05/12 - 2024/05/12

12位(同エリア235件中)

![]()

FUKUJIROさん

- FUKUJIROさんTOP

- 旅行記458冊

- クチコミ159件

- Q&A回答111件

- 654,158アクセス

- フォロワー354人

この旅行記のスケジュール

2024/05/12

-

バスでの移動

渋谷駅から東急バスで移動

-

徒歩での移動

田道小学校前バス停から坂道を上ります

-

長泉院附属現代彫刻美術館の屋外展示場3

-

長泉院に参拝

-

長泉院附属現代彫刻美術館の屋外展示場

-

長泉院墓地

-

馬喰坂を下ります

-

バスでの移動

田道小学校前バス停

-

渋谷駅

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

日曜日というのに仕事があり、新宿まで出かけました。

お昼を食べて解散だったので、中目黒にある長泉院を訪れました。

長泉院(ちょうせんいん)は、江戸時代後期に創建された浄土宗の寺院です。

そして昭和53年(1978年)に、宗教法人長泉院の教化事業の一環として長泉院附属現代彫刻美術館が開設されました。20世紀後半以降の日本の彫刻家の作品を収集・展示しています。

本館の入館は無料ですが、入館時間が限られています。

午前の部 10:15~11:15

午後の部 13:15~15:45

毎週月曜日は休館。月曜日が祝日の場合は翌日休館。

屋外展示場は夜間・早朝の立入禁止ですが、お休みはありません。

渋谷駅に沢山いた外国人は全くいませんでした。日本の方もチラホラでした。

お陰様で、来訪回数が40万回に達しました。拙い旅行記をお読みいただきました皆様に厚く感謝申し上げます。

- 旅行の満足度

- 4.0

- 観光

- 4.5

- 同行者

- 一人旅

- 一人あたり費用

- 1万円未満

- 交通手段

- 高速・路線バス JRローカル 徒歩

-

渋谷駅から大井町行きの東急バスに乗り継いて、田道小学校入口バス停で降りました。

長泉院の先に「油面(あぶらめん)公園」とありますが、昔はこの辺りは菜種油の原料となる菜の花栽培が盛んであったことが由来です。今の街並みからは想像できないですね。 -

ずっーと坂道を上って行きます。

-

6、7分ほど上ったところで、住宅街の中に長泉院附属現代彫刻美術館の入り口がありました。

-

現代アートの屋外展示場です。

青野 正氏作「man of the rock」1982年。 -

空 充秋氏作「和の目門(まど)」1996年。広開浄土門の副題が付いています。

-

門柱のように建つアートの先に参道が延びています。

-

右の柱は、赤萩賢司氏作「暦層」1986年。

-

左の柱は、菊池伸治氏作「廃墟の塔」1985年。

-

長泉院附属現代彫刻美術館です。

-

参道の塀にも塑像があります。

三木俊治氏作「行道衆」1985年。

さて、公道に戻り、長泉院に向かいます。 -

現代彫刻美術館の案内図です。

-

長泉院の本堂です。

江戸時代の後期、元は武蔵国多摩郡にあって無住だった長泉院を、芝・増上寺の所領である当地に移転しました。

往時は鐘楼、地蔵堂、観音堂、客殿、放生池などもありました。現在の敷地は約710坪。 -

本堂正面。

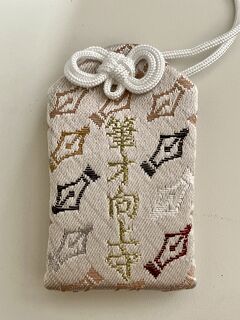

高峯山 長泉院 大玄寺は浄土宗のお寺です。

御本尊の阿弥陀如来像は、実質的な初代住職とされる普寂が、明和3年(1766年)に和泉国堺の心蓮寺から譲り受けたもので、慈覚大師の作と伝わります。 -

長泉院の表札。

-

南無阿弥陀の碑。

-

右に、不許辛肉酒入山門の柱。

左に、大界外相(たいかいげそう)の柱。この先は聖域であると明示しています。 -

聖域には、水子地蔵尊が祀られています。

-

圓光東漸大師霊場の碑。

圓光大師は、浄土宗開祖の法然上人のことです。 -

玄関に置かれている彫刻。

-

「吾唯足知」の水盤です。

「われただたるをしる」と読みます。 -

こちらにも三木俊治氏作「行道衆」がありました。1984年。

-

現代彫刻美術館(本館)です。

屋外展示場を公開した4年後の昭和57年(1982年)に竣工しました。 -

本館入り口の手前に、峯田義郎氏作「風・道」1981年。

-

本館入り口の手前に、三木俊治氏作「AWAITING GREEN WIND」1972年。

-

入り口の飾り。

入館は無料、昔は芳名帳にサインをしていたようですが、個人情報保護の観点から今は一人1枚の紙に記入する方式です。 -

ガラス扉の取手も彫像です。

これより館内は撮影禁止でした(昔は撮影できたそうです)。

1Fと2Fの展示は、合わせて40~50点ほどありました。

続いて屋外展示場を鑑賞しましょう。 -

美術館と墓地の間に、十三重塔。

-

江戸城築城の基石。

-

田中毅氏作「雲に乗れ」1989年。

-

田中毅氏作「雲に乗れ」1989年。

-

このキャラクターは、館内にも複数の作品がありました。

-

堀口泰造氏作「トルソー」1981年。

-

顔がプー●ンだなあと思って見ていたこの作品は、鈴木 徹氏作「冬将軍」1985年。納得です。

-

峯田義郎氏作「朝の海」1980年。

-

峯田義郎氏作「THE WAY」1983年。

-

屋外展示場1です。

-

川崎普照氏作「陽」1974年。

こちらを訪問する切っ掛けとなったのは、田端駅のふれあい橋にある川崎普照氏の「華」を見たことでした。

よろしければ、田端の旅行記もご覧ください。

https://4travel.jp/travelogue/11881132 -

川崎普照氏作「華泉」1977年。

-

阿部昌義氏作「まなざし」1996年。

-

大きな石造りの作品。

-

屋外展示場1の様子。

-

川崎普照氏作「想」1975年。

-

山田良定氏作「女」1961年。

-

山田良定氏作「布と女」1985年。

-

北村治禧氏作「妖精I」1969年。

彫刻家北村西望の長男。 -

峯田義郎氏作「L第一防波堤」1983年。

-

佐藤助雄氏作「二つの友情」1974年。

-

佐藤助雄氏作「二つの友情」1974年。

-

川崎普照氏作「光」1974年。

-

川崎普照氏作「光」1974年。

-

大須賀 力氏作「椅る」1972年。

-

大須賀 力氏作「足を組む」1974年。

-

詳細わかりません。

-

屋外展示場2の様子です。

-

屋外展示場2の作品です。

-

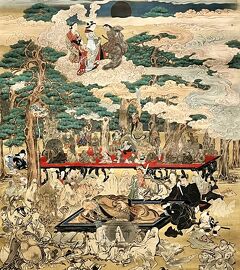

堀 進二氏作「人海」1960年。

昭和35年、第3回日展で日本芸術院賞を受賞しました。 -

この作品、他の作品に比べてなんとなく違和感を感じていたら、FRP製らしくて空洞でした。

-

峯田義郎氏作「風の日島を出た女-岬-」1974年。

-

峯田義郎氏作「風の日島を出た女-磯-」1974年。

-

峯田義郎氏作「午後の川辺」1978年。

-

堀 進二氏作「老人と子供」1958年。

-

堀 進二氏作「祈り」1956年。

-

峯田義郎氏作「少女と鳥」1970年。

-

本堂の後ろ、屋外展示場の隣に墓地があります。墓地の最奥に歴代住職のお墓がありました。

-

現代アートと竹林がいい感じです。

-

金属製の樹と石灯籠。

-

焦げ茶色の猫が睡眠中。

-

東京都旧跡に指定されている松崎慊堂墓がありました。

-

慊堂先生之墓。

松崎慊堂は江戸時代後期の儒学者で、文政5年(1822年)に目黒の羽沢・石経山房(木倉山房)に隠棲し、学問の研究と門弟の指導に専念しました。

門人の渡辺崋山が捕えられた際には、老中・水野忠邦に建白書を提出し、崋山は死罪から減ぜられたといいます。 -

不詳。

-

華山先生之墓の碑。

華の文字が珍しいです。

松崎慊堂との関係で墓碑がありますが、渡辺崋山のお墓は、晩年を過ごした愛知県田原市にあります。 -

本堂のすぐ裏、慊堂先生之墓と背中合わせの場所に東久世家墓所がありました。

-

東久世通禧(ひがしくぜみちとみ)の墓。

京都生まれの公家出身、尊皇攘夷に動いていましたが、その後三条実美らと共に長州に逃れる「七卿落ち」となりました。

王政復古によって台頭し、横浜裁判所総督(現在の神奈川県知事に相当)や第2代(北海道)開拓長官に就任しました。開拓長官の時、松浦武四郎と衝突したことから、その評価は分かれています。

明治17年(1884年)には伯爵に叙され、貴族院副議長や枢密院副議長を歴任しました。

赤羽・岩淵宿の大満寺で歌碑を拝見したときに、こちらにお墓があることを知りました。

よろしければ、赤羽を歩いた記録もご覧ください。

https://4travel.jp/travelogue/11895521 -

東久世貞子墓。

夫人のお墓です。千葉県士族黒川盛貞の長女。 -

石灯籠。

公爵三条公美は、「七卿落ち」を共にした三条実美の二男。 -

東久世家之墓。

-

石灯籠。

-

大きな墓碑ですが、不詳です。

-

猫と目が合いました。睡眠を邪魔したわけじゃないんだよ。

-

五重塔。

-

赤い花が咲いていました。

-

カリステモン(キンポウジュ、金宝樹)。

-

赤いブラシのような花が咲くので、和名では「ブラシの木」とも呼ばれています。

-

花が咲く前の様子。

3月に別のところで見た時から気になっていました。 -

十三重塔に戻りました。

-

十三重塔の後ろには猿像がありました。

-

最初に見た屋外展示場3に立ち寄ります。

前田耕成氏作「ウス」1985年。 -

前田耕成氏作「標」1990年。

-

菊池伸治氏作「幻の分水嶺」1986年。

-

中嶋一雄氏作「存在-揺」1987年。

-

長泉院現代彫刻美術館を辞して坂道を下ります。

この坂は、馬喰坂(ばくろざか)です。

「ばくろ」とは、目黒の古い方言で風雨にさらされて穴のあいた状態を示す言葉だそうで、後に馬喰の文字を当てたようです。坂上に庚申塔群があるそうです。

長さ140m、高低差15mのとても急な坂道です。 -

田道小学校前バス停から見えた大きな煙突です。

地図で調べたら目黒川沿いにある目黒清掃工場の煙突で、高さ150mです。建替え工事中に見たことがありました。

よろしければ、目黒を歩いた記録もご覧ください。

https://4travel.jp/travelogue/11281895 -

東急バスで渋谷駅に戻りました。翌日の仕事に備えて船堀へ移動します。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

東京の旅その2

-

前の旅行記

赤羽を街歩き(3/3)祝・国重要文化財登録決定の赤水門と満開の桜を見ました

2024/04/06~

赤羽

-

次の旅行記

知られざる東京三大タワーの一つ、船堀タワーに昇りました

2024/05/12~

葛西

-

早起きして阿佐ヶ谷神明宮で合格祈願をしました

2023/01/14~

阿佐ヶ谷

-

高級なイメージが強い広尾には、歴史ある神社やお寺に大きな公園(春の写真を追加)や銭湯もありました

2023/01/20~

広尾

-

あい~ん、東村山でバカ殿の冥福を祈り、東京都に2つだけの国宝建築物・正福寺を参拝しました

2023/02/18~

小平・西東京

-

碑文谷という地名に引かれて、都立大学から西小山までを街歩きしました

2023/02/23~

学芸大学・都立大学

-

78年前の惨劇に眠れない夜を過ごし、朝に浅草橋から浅草駅まで歩いてみました

2023/03/10~

浅草

-

2023GWは9連休だけど、やっぱり安近短(番外)孫と一緒にすみだ水族館

2023/05/02~

錦糸町

-

爺が一人で恐竜博2023に行ってきました

2023/06/02~

上野・御徒町

-

清澄白河の江東区深川江戸資料館を見学しました

2023/10/20~

木場・東陽町・清澄

-

清澄白河のお寺参りと田河水泡・のらくろ館を観光しました

2023/10/31~

木場・東陽町・清澄

-

東京都台東区の待乳山に登頂し、待乳山聖天に参拝しました

2023/11/08~

浅草

-

浅草駅から歩いてすぐ「世界のカバン博物館」を見学しました

2023/12/12~

浅草

-

歳の終わりに江戸市中の終わりだった本郷に泊まり、東京大学から東京都水道歴史館まで歩きました

2023/12/18~

御茶ノ水・本郷

-

世田谷文学館で「江口寿史展ノット・コンプリーテッド」を鑑賞、烏山神社に参拝して朝鮮人虐殺の悲しい歴史に触れま...

2024/02/04~

高井戸・千歳烏山・八幡山

-

山手線唯一の踏切を渡り、鉄道と坂と文学の町・田端を街歩きしました(1/3)

2024/02/16~

田端

-

山手線唯一の踏切を渡り、鉄道と坂と文学の町・田端を街歩きしました(2/3)

2024/02/16~

田端

-

山手線唯一の踏切を渡り、鉄道と坂と文学の町・田端を街歩きしました(3/3)

2024/03/16~

田端

-

赤羽を街歩き(1/3)境内から桜と新幹線が同時に見える赤羽八幡神社を参拝しました

2024/04/06~

赤羽

-

赤羽を街歩き(2/3)満開の桜を愛でながら岩淵宿の3寺院を参拝しました

2024/04/06~

赤羽

-

赤羽を街歩き(3/3)祝・国重要文化財登録決定の赤水門と満開の桜を見ました

2024/04/06~

赤羽

-

中目黒の長泉院に参拝し、付属現代彫刻美術館で裸婦像を観賞しました

2024/05/12~

中目黒・祐天寺

-

知られざる東京三大タワーの一つ、船堀タワーに昇りました

2024/05/12~

葛西

-

静嘉堂文庫竣工100年・特別展「画鬼・河鍋暁斎X鬼才・松浦武四郎」を鑑賞しました

2024/05/23~

丸の内・大手町・八重洲

-

グランドプリンスホテル新高輪の大壁画「紅浅間」を鑑賞、そして物流博物館を訪問しました

2024/07/20~

品川

-

私の旅の原点は東武鉄道にあり。東武博物館を見学しました。

2024/09/28~

北千住・南千住

-

東武鉄道の開業七駅を歩いてみよう。(その1)北千住1/2

2024/10/05~

北千住・南千住

-

東武鉄道の開業七駅を歩いてみよう。(その1)北千住2/2

2024/10/06~

北千住・南千住

-

洲崎パラダイス跡を訪ねて、木場から東陽町まで歩きました

2024/10/17~

木場・東陽町・清澄

-

ルイーズ・ブルジョワ展を鑑賞しました

2024/12/09~

六本木

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

中目黒・祐天寺(東京) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 東京の旅その2

0

93