hiroさんのクチコミ(7ページ)全489件

- サムネイル表示

- リスト表示

- ホテル

- ショッピング

- グルメ・レストラン

- 交通機関

- 観光スポット

- 基本情報

-

花火の火薬を包む紙の破片が降ってくるほどの間近で打ち上げられる花火は迫力があります!

投稿日 2021年08月09日

総合評価:4.0

『西武園ゆうえんち花火大会』は、緑豊かな「狭山丘陵」と呼ばれる埼玉県所沢市と東京都東村山市の県境・所沢市側エリアに位置する西武鉄道グループが経営する『西武園ゆうえんち』が夏季限定で主催する恒例イベントです。

2019年(令和元年)までの『西武園ゆうえんち花火大会』は、夏季の土曜日・日曜日を中心に開催(2020年は開催中止)されていましたが、1950年(昭和25年)に「東村山文化園」として開園してから開園70周年を迎えて2021年(令和3年)5月に”心あたたまる幸福感”をコンセプトに新たな『西武園ゆうえんち』としてグランドオープンした今年は、史上最大級の夏イベントとして特設ステージで繰り広げられるエンターテインメントショーとあわせて花火を打ち上げる「大火祭り」を7月15日(木)から9月5日(日)までの期間中に平日・土日問わず毎日開催予定(悪天候などにより時間・内容変更、中止となる場合あり)となっています。

『西武園ゆうえんち』のチケットは、「1日レヂャー券(入場+園内アトラクション・プール施設利用)」が基本となりますので、夜の花火鑑賞のみの場合も「1日レヂャー券」の購入が必要となり花火鑑賞のみでの入場を考えると割高な感じがします。

そのほかに園内での飲食施設やお土産などの買い物は、プールエリア・ロッカー施設・自動販売機を除き、1960年代頃の価格設定をイメージした仮想通貨「西武園通貨」(入場当日のみ有効:拾園札と百園札の2種類)のみの使用となりますので注意が必要です。(西武園通貨:拾園札が120円の設定)

今回は、「大火祭り」として7月15日(木)から連日開催となる直前に今年初の花火打ち上げとなる土曜日(「大火祭り」初日)の昼頃に夜の花火とあわせてリニューアルオープン後に誕生した1960年代の昭和レトロな人情味あふれる街並みをイメージした仮想商店街「夕日の丘商店街」などの新たなアトラクション施設を体験する目的で『西武園ゆうえんち』を訪れてみました。

日中は、園内の新たな施設となる1960年代の古き良き昭和の時代を再現した長さ約150メートルの仮想商店街「夕日の丘商店街」を散策したり、リニューアル以前よりある”空中回転ブランコ”や”大観覧車”などのアトラクションで昭和レトロ感を味わい楽しむことができました。

また新たなアトラクション「ゴジラ・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦」が「夕日の丘」と呼ばれる小高い丘の上に昭和レトロな映画館をイメージした「夕陽館」の内部にあり、巨大スクリーンに映し出されたVFX(視覚効果)映像に吸い込まれるようにリアルで迫力のある仮想空間を体感し圧倒されました。スリルと興奮を味わいたい方にお勧めできるアトラクションです。

さらに「夕日の丘商店街」にある「喫茶ビクトリヤ」で昭和レトロ感の雰囲気の中で、どことなく懐かしさを感じる食事をしたりして、「夕日の丘商店街」エリアにある「夕日丘一丁目広場」のベンチに座り「大火祭り」が始まる時間を待ちました。

「大火祭り」は、「レッツゴー!レオランド」エリアの特設ステージで繰り広げられるエンターテインメントショー(19時30分から19時55分)であり、ショーの後半に花火も打ち上げられて一気に盛り上がります。

「夕日丘一丁目広場」のベンチから特設ステージを見ることができませんでしたが、大音量の音楽にあわせて間近で打ち上る花火は短時間ですが花火の火薬を包む紙の破片が降ってくるなど迫力がありお薦めできます。(特設ステージでは、水の放水があったり、炎を吹き出していたようです。)

機会があれば、「レッツゴー!レオランド」エリア内で特設ステージで繰り広げられるエンターテインメントショーとともに花火を楽しんでみたいと思います。- 旅行時期

- 2021年07月

- 利用した際の同行者

- 家族旅行

- アクセス:

- 4.5

- 西武鉄道・山口線(愛称:レオライナー)西武園ゆうえんち駅前です。

- 人混みの少なさ:

- 3.5

- 園内の各所から花火鑑賞できます。

- 催し物の規模:

- 4.5

- 短時間ですが、7月15日(木)から9月5日(日)まで毎日開催予定です。

- 雰囲気:

- 4.0

- 間近で打ち上げられる花火は迫力があります。

- バリアフリー:

- 2.5

- 園内の敷地は高低差があり、各エリアに移動する際に階段などがあります。

-

江戸時代に内藤新宿と呼ばれたエリアにある”江戸三大閻魔”や”江戸六地蔵”など見どころの多い寺院です!

投稿日 2021年08月07日

総合評価:4.0

『太宗寺』は、最寄り駅の東京メトロ・丸の内線「新宿御苑前駅」1番出入口(1番線ホーム改札口)から、「新宿通り・新宿一丁目西交差点」を渡って直ぐ徒歩1分程度(約120メートル)の新宿区新宿2丁目に位置する山号を「霞関山」・院号を「本覚院」と号する浄土宗の寺院(本尊:阿弥陀如来)です。

『太宗寺』の創建に至るまでの歴史は、寺伝によると「豊臣秀吉」の三男「拾」(のちの「豊臣秀頼」)が元服した1596年(慶長元年)ごろに「太宗」と称する僧侶により甲州街道の道筋に開いた草庵「太宗庵」が始まりとされています。

1590年(天正18年)になると「徳川家康」の江戸入府の際に鉄砲隊を率いて江戸入りの先陣を務めた徳川家の家臣「内藤清成」が、江戸入府の翌年に現在の四谷~代々木までの東西区間と千駄ヶ谷~大久保までの南北区間におよぶ広大な敷地を「徳川家康」から賜り、「太宗庵」周辺一帯の地名が「内藤町」と命名されています。(ちなみに現在の国民公園「新宿御苑」は「内藤家」の下屋敷跡地です。)

その後の徳川幕府・第3代将軍「徳川家光」の時代である1629年(寛永6年)に「内藤清成」の三男「内藤正勝」が逝去した際に「太宗」により葬儀が執り行われたことを契機に「内藤家」と「太宗庵」の縁が深まり、徳川幕府・第4代将軍「徳川家綱」の時代である1668年(寛文8年)に「太宗庵」は、「内藤正勝」の長男「内藤重頼」から寺地の寄進を受け『太宗寺』として開山したことが創建とされ、「内藤家」の菩提寺として境内にある「内藤正勝の墓(内藤家墓所)」が1995年(平成7年)に「新宿区・史跡」に指定されています。

また1706年(宝永3年)に江戸深川「地蔵坊正元」の発願により、江戸府内の出入口6箇所(東海道、奥州街道、甲州街道、中山道、水戸街道、千葉街道)の街道沿いの寺院に「江戸六地蔵」と称する「地蔵菩薩坐像」が造立された中で第3番として1712年(正徳2年)に「銅造地蔵菩薩坐像」が『太宗寺』境内に造立され、1970年(昭和45年)に「東京都・有形文化財(彫刻)」に指定されています。

その他に江戸時代の制作とされ1984年(昭和59年)に「新宿区・有形文化財(彫刻)」に指定されている「三日月不動像」、江戸時代より「江戸三大閻魔」と称されて江戸庶民からも親しまれ1986年(昭和61年)に「新宿区・有形民俗文化財」に指定された「閻魔像」および「奪衣婆像」など見どころの多い寺院です。

ちなみに「閻魔像」は、徳川幕府・第11代将軍「徳川家斉」の時代である1814年(文化11年)ごろに安置されたと伝えられていますが、度重なる火災などによる修復で制作当初の部分は頭部を残すのみといわれています。また「奪衣婆像」は、1870年(明治3年)に制作されています。

「新宿御苑」エリアを訪れた際に数回に渡り『太宗寺』に立ち寄っていますが、「閻魔像」と「奪衣婆像」が安置されている「閻王殿(閻魔堂)」の格子扉が閉まっており、扉の格子越しに殿内を覗き込んでいました。

『太宗寺』の「閻王殿」は、”地獄の釜の蓋も空く”とされる1月16日・7月16日とその前日となる15日の年間で4日間が御開帳日であり、今回はじめて御開帳日にあわせて立ち寄ることができました。

木造:総高5.5メートルの「閻魔像」と木造:総高2.4メートルの「奪衣婆像」を間近で見ると迫力があり圧倒されました。特に「奪衣婆像」は、リアルで怖さを感じさせます。

ちなみに「閻魔大王」に仕える「奪衣婆」は、三途の川を渡る亡者から衣服を剥ぎ取る老女の鬼で剥ぎ取った衣服は大樹(衣領樹)の枝に懸け枝の垂れ具合で生前の罪の軽重をはかるといわれています。

『太宗寺』は、江戸時代に甲州街道と青梅街道の分岐点の「内藤新宿」と呼ばれたエリアであり、この周辺を散策する際にお薦めできる文化財など見どころの多いスポットです。

特に「閻王殿」の御開帳日である1月15日・16日または7月15日・16日にあわせて立ち寄ることをお勧めします。- 旅行時期

- 2021年07月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.5

- 東京メトロ丸の内線・新宿御苑前駅1番出入口から徒歩1分程度です。

- 人混みの少なさ:

- 4.5

- 平日の昼時でしたが、境内に数名の人がいる程度でした。

- バリアフリー:

- 3.0

- 本堂・閻魔殿・不動堂に石段があります。

- 見ごたえ:

- 4.0

- 境内に文化財などの見所の多い寺院です。

-

昭和レトロな雰囲気を感じながら食事ができる”西武園ゆうえんち”内で人気の飲食施設です!

投稿日 2021年08月01日

総合評価:3.5

『喫茶ビクトリヤ』は、埼玉県所沢市と東京都東村山市の県境(所沢市側)に位置する「西武園ゆうえんち」内の飲食施設であり、メインエントランス・ゲートから園内に入場して正面に広がる長さ約150メートルの「夕日の丘商店街」(仮想商店街)中ほどにある昭和レトロな雰囲気をイメージした軽食喫茶店です。

ちなみに「夕日の丘商店街」は、1950年(昭和25年)に「東村山文化園」として開園した「西武園ゆうえんち」の開園70周年記念事業により、”心あたたまる幸福感”をコンセプトに1960年代の昭和レトロな人情味あふれる街並みをイメージし、昭和の時代を演出した”エンターテインメントショー”が繰り広げられる園内の新たな仮想商店街施設であり、2021年(令和3年)5月のグランドオープンにあわせて誕生した仮想の交番・郵便局のほか各種店舗(29店舗)で構成されています。

また、「西武園ゆうえんち」のグランドオープンに伴い園内での飲食および買い物などの支払いは、「夕日の丘商店街」を中心に1960年代頃の価格設定をイメージした仮想通貨「西武園通貨」(入場当日のみ有効:ジャングル大帝のイラスト入り拾園札と百園札の2種類)のみの使用となります。

「西武園通貨」の購入場所は、入場前のチケット売り場・入園後の「夕日の丘商店街」にある「夕日丘郵便局」となり、基本価格が「西武園通貨」拾園札が実際の120円として設定されています。

「西武園ゆうえんち」内の飲食施設は、「夕日の丘商店街」エリアに洋食・喫茶をイメージした『喫茶ビクトリヤ』および大衆食堂をイメージした「食堂 助六屋」の2店舗、「レッツゴー!レオランド」エリアに位置するフードコートの「軽食・売店 ミルクホール」、アトラクションのひとつである「富士見展望塔」のエリアに位置する「ビヤホール 舶來グリル」があり、そのほか食べ歩きのできるフード(だんご・せんべい・コロッケ・イカ焼き・焼きトウモロコシ・かき氷など)が「夕日の丘商店街」の各店舗で販売されています。

今回は、家族3名でリニューアルオープン後の「西武園ゆうえんち」にはじめて訪れ少し遅めのランチ目的で『喫茶ビクトリヤ』に立ち寄りましたが、約2時間待ちの行列ができており『喫茶ビクトリヤ』店内も狭く座席数が少ないので、全体的に園内で落ち着いて飲食できる施設が少なく感じました。(『喫茶ビクトリヤ』利用後に園内スタッフの方から聞いた情報によると『喫茶ビクトリヤ』の待ち時間が4時間以上となる日もあったそうです。)

ただし、待ち時間中に「夕日の丘商店街」で繰り広げられる昭和の時代を感じる”エンターテインメントショー”(ブギウギ祭りなど)が開催されたりして時間つぶしにはなります。

『喫茶ビクトリヤ』の食事・デザート・ドリンク類のメニューおよび価格は、”スパゲッティ・ナポレターナ”・”バタアエビピラフ”・”上京カツサンド”が90園(1080円)、”ハットケーキ”・”プリン・ア・ラ・モード”が70園(840円)、”ゼリイポンチ”が60園(720円)、”クリイムソーダ”が50園(600円)、”珈琲”・”紅茶”が30園(360円)、”ソフトドリンク”が20園(240円)となり、価格的には街中にある普通の喫茶店と比較すると割高に感じますが、レジャー施設内の飲食店施設であることを考慮すると妥当な価格設定であると思いました。

入店後に食事系とともにデザート系およびドリンク類を注文しましたが、配膳の順番がデザート系が先にでてくるなど配慮が感じられない部分があり、約2時間待って入店したのに少し残念な気分になりました。(行列が絶えないので回転をよくするためには仕方がないのか・・・)

味については、”スパゲッティ・ナポレターナ”を注文しましたがモチモチした食感が特徴的な太めの麺にどことなく懐かしさが伝わるケチャップソースがからみ昭和レトロ感の雰囲気の中で美味しくいただきました。

家族が注文した”バタアエビピラフ”もひとくち食べましたがこちらもコクのある美味しいピラフでした。- 旅行時期

- 2021年07月

- 利用した際の同行者

- 家族旅行

- 一人当たり予算

- 2,000円未満

- 利用形態

- ランチ

- アクセス:

- 4.0

- 西武園ゆうえんち内の仮想商店街となる”夕日の丘商店街”の中ほどに位置します。

- コストパフォーマンス:

- 3.0

- レジャー施設内の飲食店施設なので街中の喫茶店と比較すると少し割高です。

- サービス:

- 3.0

- 行列の絶えない人気の飲食施設ですが、配膳の順番などの配慮に欠ける部分が少し気になりました。

- 雰囲気:

- 4.0

- 昭和レトロな雰囲気をイメージした軽食喫茶店です。

- 料理・味:

- 4.0

- ”スパゲッティ・ナポレターナ”は、モチモチした食感の太めの麺にケチャップソースがからみどことなく懐かしさが伝わる逸品です。

- バリアフリー:

- 3.5

- 段差はありませんが、店内は狭いです。

- 観光客向け度:

- 4.0

- 昭和の時代を演出した人情味あふれる仮想商店街の”夕日の丘商店街”の中ほどにある軽食喫茶店です。

-

”杏壇門”は、正殿となる大成殿に通じる敷地内最大規模の門です!

投稿日 2021年07月24日

総合評価:4.0

『湯島聖堂 杏壇門』は、現在の文京区湯島1丁目に位置する神田川の北側を神田川と並行して東西方向に通る「外堀通り(都道405号)」と神田川を聖橋で跨ぎ南北方向に通る「本郷通り(都道403号)」に面する『湯島聖堂』敷地内の正殿(孔子廟)である「大成殿」前に広がる石畳の「前庭(広場)」を両側の「回廊」とともに囲むように建つ入母屋造り屋根の門(間口20メートル、奥行4.7メートル)であり、敷地内に建つ門の中では最大規模となります。

ちなみに『湯島聖堂』は、インドの「釈迦」・ユダヤの「イエス・キリスト」・古代ギリシアの「ソクラテス」とともに世界の偉大な思想家「四聖人」と称される儒教の創始者である中国の「孔子」および儒教における先哲を先師・先聖として祀る施設(孔子廟)であり、儒教の教えを学問の儒学として重んじていた徳川幕府・第5代将軍「徳川綱吉」により更なる儒学の振興を図ることを目的として1690年(元禄3年)に創建され、江戸時代初期の徳川幕府に仕えていた朱子学派の儒学者「林 羅山」が上野忍岡(現:上野恩賜公園)の私邸内に開設していた私塾の「忍岡聖堂」と称する「孔子廟(先聖殿)」を『湯島聖堂』に移転させることにより儒学の学問所となっています。

その他に『湯島聖堂』東側の坂道が「孔子」の生誕地であった当時の「魯国・昌平郷」(現:中華人民共和国・山東省曲阜市)にちなんで「昌平坂」と命名されています。

その後に度重なる火災などに見舞われ荒廃していた『湯島聖堂』は、徳川幕府・第11代将軍「徳川家斉」の時代である1797年(寛政9年)になると林家の私塾としての学問所から徳川幕府直轄教学機関として「昌平坂学問所(通称:昌平校)」が設立され、2年後の1799年(寛政11年)になると敷地を拡大しての大規模な改築が行われ正殿である「大成殿」は創建時のおよそ2.5倍に拡張した規模の建物になっています。

当時の『湯島聖堂』については、1834年(天保5年)と1836年(天保7年)の2回に分けて刊行された江戸府内と近郊(武蔵)の地誌として、寺社・旧跡・橋・坂などの名所が鳥瞰図を用いながら記されている「江戸名所図会」(全7巻20冊)の中で後半の1836年(天保7年)に刊行された5巻(14冊)に『聖堂』として『湯島聖堂』全景が鳥瞰図により「大成殿」をはじめ『杏壇門』、「入徳門」、「仰高門」、「昌平坂」、「神田川」などが描かれており、現在の配置と変わらない様子がうかがえます。

明治維新後になると明治政府に引き継がれ官立の「昌平学校」となりますが、1871年(明治4年)に閉鎖となり儒学の学問所としての歴史に幕を閉じて文部省が設置され「近代教育発祥の地」として近代教育の原点となる施策が講じられるようになっています。

1922年(大正11年)には、国の「史跡」に指定されたものの翌年に発生した「関東大震災」により「入徳門」と「水屋」が被災を免れたもののその他の施設が焼失し、現在の建物は1935年(昭和10年)に鉄筋コンクリート造として再建されたもとなります。

今回は、平日の午後にお茶の水周辺を訪れた際に少し時間に余裕があったので久しぶりに『湯島聖堂』に立ち寄りました。

『湯島聖堂』の敷地内は、高低差があり正門の「仰高門」から「入徳門」を通り最上部の「大成殿」につながる『杏壇門』までは石段が続きます。

過去にも数回に渡り『湯島聖堂』を立ち寄っていますが、日本の寺院とは異なりどことなく異国を感じさせる『杏壇門』をくぐり「大成殿」と「回廊」で囲まれた静寂で誰もいない「前庭(広場)」に立ちしばらく目を閉じていると都会の中にいることを忘れて時空を超えて雑念が洗い流されたような清々しい気分になり、近くを訪れた際にまた立ち寄りたいと思えるお薦めのエリアです。

また、土曜・日曜・祝日など限定で「大成殿」内部が公開されますので、初めて『湯島聖堂』に立ち寄る方は、土曜・日曜・祝日をお勧めします。- 旅行時期

- 2020年12月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- JR:御茶ノ水駅・東京メトロ:新御茶ノ水駅から聖橋を渡ってすぐです。

- 人混みの少なさ:

- 4.5

- 平日の午後に立ち寄りましたが、数名の人とすれ違うだけでした。

- バリアフリー:

- 2.0

- 敷地内は高低差があり石段があります。

- 見ごたえ:

- 4.0

- 日本の寺院とは異なりどことなく異国を感じさせる静寂な空間です。

-

投稿日 2021年07月23日

総合評価:4.0

『西武園ゆうえんち』は、1950年(昭和25年)に「東村山文化園」として開園したのちの翌年に『西武園』と改称された埼玉県所沢市と東京都東村山市の県境(所沢市側)に位置する西武鉄道グループが経営する遊園地のほかに「西武園プール」(大規模な屋外プール施設)を兼ね備えたレジャー施設です。

『西武園ゆうえんち』が位置する緑豊かな「狭山丘陵」と呼ばれる周辺は、首都・東京の水源確保として1927年(昭和2年)に完成した人造湖の「村山貯水池(現在の通称:多摩湖)」と同じく1934年(昭和9年)に完成した「山口貯水池(現在の通称:狭山湖)」により太平洋戦争開戦前から観光地となっていたエリアであり、終戦後の1947年(昭和22年)から西武鉄道が観光開発に乗り出し、現在では『西武園ゆうえんち』のほかに「西武園競輪場」、「ゆり園(旧:ユネスコ村)」、「狭山スキー場(屋内型の人工スキー場)」、「西武園プール」、「西武園ゴルフ場」、「西武ドーム」などの施設が開設されています。

開園70周年を迎えた『西武園ゆうえんち』は、2020年(令和2年)11月から園内の大規模リニューアル工事のため全面休園となり2021年(令和3年)5月に”心あたたまる幸福感”をコンセプトとした新たな『西武園ゆうえんち』としてグランドオープンしています。

リニューアルオープン後の『西武園ゆうえんち』最寄り駅となる西武鉄道・山口線(愛称:レオライナー)「西武園ゆうえんち駅(旧:遊園地西駅)」改札正面のメインエントランス前広場中央には、1954年(昭和29年)から宮城県仙台市内を運行したのちの1976年(昭和51年)から2019年(平成31年)まで長崎県長崎市内を運行していた路面電車が設置され、新たな『西武園ゆうえんち』のコンセプトを代表する1960年代の昭和レトロな人情味あふれる街並みをイメージした「夕日の丘商店街」への期待も高まりました。

「夕日の丘商店街」は、メインエントランスのゲート前から正面に広がる約150メートルの仮想商店街で、古き良き昭和の時代へタイムスリップしたかのようなエリアであり、昭和生まれの方は懐かしさとともに平成生まれの方もレトロな装いでリアルに再現された商店街各所で写真撮影などをしながら幅広い年齢層の方々が相まって楽しんでいました。

また、「夕日の丘商店街」などで繰り広げられる人情味あふれる昭和の時代を演出したエンターテインメントショーも昭和の雰囲気を感じることができ楽しめます。

「夕日の丘商店街」以外のアトラクションについては、メインエントランスのゲート左側(北側)の小高い丘(夕日の丘)に建つ昭和レトロな映画館をイメージした「夕陽館」内部にある「ゴジラ・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦」がスリルと興奮を味わいたい方にお勧めできます。

「ゴジラ・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦」の概要は、東京の街中に突如出没して暴れまわる”キングギドラ”と対決する”ゴジラ”が繰り広げる激闘の中から特殊装甲車に乗込み脱出する設定のアトラクションであり、VFX(視覚効果)映像により巨大スクリーンに映し出された仮想空間の中に吸い込まれるようにリアルで迫力のある仮想空間を体感し圧倒されました。

さらに園内中央部分に新たな幼児連れファミリー層向けのエリア「レッツゴー!レオランド」が誕生し、鉄腕アトム・ジャングル大帝の巨大トリックアートと巨大すごろくが描かれた広場や子供向けのアトラクションが集結しています。

そのほかリニューアル以前のアトラクションも残されており、全体的に以前より幅広い年齢層が楽しめるように感じました。

今回は、梅雨明け間近となる土曜日の昼頃から入園し、この日から夏季限定で開催される花火を見たりして1日を楽しむことができました。

『西武園ゆうえんち』の花火は、大火祭りとして短時間ですが「レッツゴー!レオランド」の特設ステージで繰り広げられるエンターテインメントショーを交えて開催されます。

花火を観賞した場所は「夕日の丘商店街」エリアにある「夕日丘一丁目広場」のベンチからでしたが、花火の火薬を包む紙の破片が降ってくるなど間近で打ち上げられる花火は迫力ありお薦めできます。

機会があれば、特設ステージで繰り広げられるエンターテインメントショーとともに花火を楽しんでみたいと思います。- 旅行時期

- 2021年07月

- 利用した際の同行者

- 家族旅行

- アクセス:

- 4.5

- 西武鉄道・山口線(愛称:レオライナー)西武園ゆうえんち駅前です。

- コストパフォーマンス:

- 3.0

- 入場券は基本1日券のみの販売です。(夕方割引などはありません)

- 人混みの少なさ:

- 3.0

- ”夕日の丘商店街”エリアをはじめ”ゴジラ・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦”を中心に賑わっていました。

- 施設の快適度:

- 4.0

- 昭和レトロな人情味あふれる”夕日の丘商店街”は、幅広い年齢層で楽しめます。

- バリアフリー:

- 2.5

- 園内の敷地は高低差があり、各エリアに移動する際に階段などがあります。

- アトラクションの充実度:

- 4.0

- スリルと興奮を味わいたい方は、”ゴジラ・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦”がお勧めです。そのほかは幼児連れなどファミリー向け施設が充実しています。

-

投稿日 2021年07月18日

総合評価:4.0

『東京駅丸の内駅前広場』は、鉄道による日本の首都東京の玄関口ともいえる1914年(大正3年)の東京駅開業に合わせて日本近代建築の巨匠と称される建築家「辰野金吾」氏の設計のもと建設された煉瓦造りとして国内最大規模となる南北方向の総延長が約335メートルにもおよぶ皇居側の丸の内地区に位置する「東京駅 赤レンガ駅舎」前を2014年(平成26年)から2018年(平成30年)にかけて整備が実施されてきた駅前広場です。

敷地面積が約18,700平方メートルとなる『東京駅丸の内駅前広場』の整備にあたっては、「JR東日本」と「東京都」が連携し、”風格ある首都東京の顔を創出する”をコンセプトに「東京駅 赤レンガ駅舎」との一体感のある近代日本の歴史的な丸の内地区における都市景観軸を重視したものであり、「東京駅 赤レンガ駅舎」外構部分を含め約24,000平方メートルとなる広大な敷地が「東京駅 赤レンガ駅舎」と丸の内地区のオフィス街とともに首都東京の顔にふさわしい都市空間として構成されています。

ちなみに「東京駅 赤レンガ駅舎」は、1923年(大正12年)に発生した「関東大震災」において特に被害を受けることはありませんでしたが、「太平洋戦争」末期の1945年(昭和20年)に東京を襲った空襲による火災で屋根などを中心に大きく被災しています。

終戦直後から「連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)」からの制限を受けながら、1947年(昭和22年)に開業当時と異なる意匠の復旧工事となったものの2003年(平成15年)になると意匠的・歴史的価値が高いと評価され国の「重要文化財」に指定されています。

その後に東京駅開業100周年を迎えるにあたり2007年(平成19年)から2012年(平成24年)にかけて実施された「東京駅 赤レンガ駅舎」の免振化工事とあわせて大規模な復元工事が実施されたことにより、開業当時の「東京駅 赤レンガ駅舎」の意匠が復活しています。

その後に整備が進められた『東京駅丸の内駅前広場』の概要は、「JR東日本」の事業として「丸の内中央広場」(約6,500平方メートル)を御影石舗装で歩行者専用空間が整備され、その両側に芝生スペース(42メートル×15メートル×2面)および街路樹としてケヤキ(7本×2列)を列植し、各ケヤキの周りを休憩スペースとなるベンチが配置されています。

また、「丸の内中央広場」の両側を「東京都」の事業として「補助第97号線交通広場(南側)」(約6,300平方メートル)および「補助第98号線交通広場(北側)」(約5,900平方メートル)の部分に自動車専用空間となる路線バス乗降場6箇所・タクシー乗降場2箇所・タクシープール91台・一般車乗降スペース・東京ステーションホテル車寄せなどが整備されています。

その他に『東京駅丸の内駅前広場』とあわせて皇居方面に延びる「行幸通り」の整備事業内容が各種団体より高く評価されており、2018年度(平成30年度)に「日本デザイン振興会」より「グッドデザイン賞・金賞」および「全日本建設技術協会」より「全建賞(都市部門)」を受賞したほか、2020年度(令和2年度)には「土木学会」より「土木学会デザイン賞・最優秀賞」を受賞しています。

東京駅構内は、電車の乗り継ぎなどでよく利用することがありますが、今回は平日の午後に大手町周辺を訪れる機会があり少し時間に余裕があったので初めて皇居に通じる「行幸通り」から『東京駅丸の内駅前広場』まで歩きながら写真撮影をしてみました。

「行幸通り」から『東京駅丸の内駅前広場』までの空間は、まさに”風格ある首都東京の顔”として「東京駅 赤レンガ駅舎」を中心に一体感のある落ち着いた雰囲気が漂ってくるエリアであり、その規模に圧倒されました。

機会があれば、ゆっくりと『東京駅丸の内駅前広場』を取り囲む施設などに立ち寄り、さまざまな角度から『東京駅丸の内駅前広場』および「東京駅 赤レンガ駅舎」の写真撮影などをしてみたいと思います。- 旅行時期

- 2020年12月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 5.0

- JR東京駅・丸の内北口または丸の内南口を出た駅前広場です。

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- 混みあうほどではありませんが、絶えず駅利用者の出入があります。

- バリアフリー:

- 4.5

- 段差はありません。

- 見ごたえ:

- 4.0

- 東京駅・赤レンガ駅舎を中心に写真撮影をしている方々は絶えません。

-

”なかぱん”の愛称で幅広い年齢層に親しまれている地元に根付いた老舗パン屋さんです!

投稿日 2021年07月17日

総合評価:4.0

『館山中村屋 館山バイパス店』は、館山自動車道路「富浦インターチェンジ」から「国道127号(館山バイパス)」を6キロメートル程度(自動車で約10分)南側に位置する「国道128号(外房黒潮ライン)」と交差する「南総文化ホール前」交差点の約150メートルほど手前にカフェ施設を備えた老舗パン屋さんです。

ちなみに『館山中村屋』が誕生するまでの歴史は、1901年(明治34年)に現在の東京都文京区本郷となる「東京大学」正門前にあった「中村屋パン」を居抜きで買い取り新たな「中村屋パン」として開業したのちの「新宿中村屋」(創業者:相馬愛蔵)にのちの『館山中村屋』初代(創業者:長束実)が1902年(明治35年)から従業員となったことが始まりとされています。

1907年(明治40年)になると「新宿中村屋」創業者(初代)が「新宿中村屋」の基盤となる新たな新宿店を出店したことにより、大旦那の相馬氏から従業員であった長束氏が本郷店を任されたいました。

一方、現在の館山市においては、大正時代初期になると避暑地として海水浴場などの整備事業が進められており、さらに1919年(大正8年)になると当時の「安房北条駅(現在のJR館山駅)」が開業したことにあわせて鉄道による旅行者が増加していた「安房北条駅」前に長束氏が夏季限定で「新宿中村屋」から独立した店舗を開業したことが『館山中村屋』の創業とされています。

その後に経営が創業者である初代から2代目に代わると夏季限定の店舗から館山に定着した店舗となり、現在では4代目となる親族経営が受け継がれ、”なかぱん”の愛称で親しまれながら館山市内に2店舗(館山駅東口店・館山バイパス店)、君津市に1店舗(君津店)の全3店舗を構えて地元に根付いた老舗パン屋さんとして創業時からの老舗の味が引き継がれています。

今回は、館山エリア周辺を訪れた土曜日・日曜日の2日間にわたり自動車で『館山中村屋 館山バイパス店』に立ち寄ってみました。

『館山中村屋 館山バイパス店』は、「JR館山駅」東口から約1.7キロメートル(徒歩20分程度)となるため自動車での利用者がほとんどで、店舗敷地内にある駐車場のほかに敷地外にも第2駐車場がありますが、訪れた両日とも駐車場は地元の方と思われる自動車で満車状態で地元に根付いた人気店であることが伺えました。

店舗内部は、入口を入ってすぐに食パン類、右手側に菓子パン類、左手側に総菜パン・洋菓子・アイスクリームなどの販売コーナーがあり、さらにその奥のカフェスペースが配置されています。

初日に立ち寄った際は、夕方であったため販売されているパンの品数も少なくなっていましたが、各品の値段もリーズナブルで購入した食パンもモチモチした食感でこだわりを感じる美味しいパンでした。

また、店舗内のカフェ施設が閉店を迎える時間帯でカフェスペースからは多くの高齢者の方が出てきてお迎えの地元高齢者施設の名前入り自動車に乗り込み帰宅するところに出くわして地元の幅広い年齢層の方々に親しまれている店舗であることも実感できました。

余談となりますが、店舗出入口部分には、ジャム・クリーム・チョコレートにナッツなどをトッピングして二度焼きしたクッキーとして知られる”ロシアケーキ”を作る際に使用していたナッツをペーストにする石製ローラーの機械が展示されています。

『館山中村屋』の”ロシアケーキ”は、初代が「ロシア皇帝」お抱えの製菓技師の経歴をもつ「新宿中村屋」の洋菓子職人であったロシア人より直接伝授されたの製法技術が現在も引き継がれている逸品としても知られています。

機械があれば、館山エリアを訪れた際にまた立ち寄りたいと思える老舗パン屋さんです・・・- 旅行時期

- 2021年06月

- 利用した際の同行者

- 家族旅行

- 利用形態

- その他

- アクセス:

- 2.5

- JR館山駅・東口から約1.7キロメートル、自動車での利用者がほとんどで利用者がほとんどです。

- コストパフォーマンス:

- 4.0

- 各品ともリーズナブルな値段です。

- サービス:

- 4.0

- 雰囲気:

- 4.0

- 幅広い年齢層に親しまれている地元に根付いた雰囲気が伝わってきます。

- 料理・味:

- 4.0

- 食パンを購入しましたがモチモチした食感でこだわりを感じる 美味しいパンでした。

- バリアフリー:

- 4.0

- 店内に段差はありません。

- 観光客向け度:

- 4.0

-

江戸時代中期の石彫獅子の名工が手掛けたとされる石獅子が配置されている獅子山です!

投稿日 2021年07月07日

総合評価:4.0

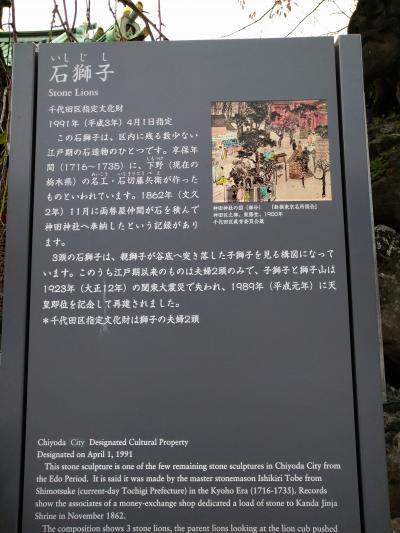

『神田明神 獅子山』は、江戸時代より「江戸総鎮守」として「江戸城」の表鬼門守護の場所に位置する現在の千代田区外神田2丁目に鎮座し、『神田明神』の名称で親しまれている『神田神社』境内の「神殿」に向って右側(東側)の「明神会館」前に位置する一画に親子3体の「石獅子」像が配置されている岩石を積み上げた岩山であり、江戸・東京における巷の出来事を編年体にまとめた地誌の「武江年表」(続編:巻之十一)によると江戸時代末期の徳川幕府第14代将軍「徳川家茂」の時代となる1862年(文久2年)に両替屋仲間により奉納されたことが記されています。

ちなみに親子3体の「石獅子」像は、江戸時代中期の徳川幕府第8代将軍「徳川吉宗」の時代となる享保年間(1716年から1736年)に武州下野(現在の栃木県)の石彫獅子の名工「石切藤兵衛(別名:油屋藤兵衛)」により手掛けたものと伝えられています。

また、『神田明神』のほかに「石切藤兵衛」が手掛けたとされる『獅子山』が「大山不動尊」(神奈川県伊勢原市)および「成田山新勝寺」(千葉県成田市)に奉納されており、この3箇所の『獅子山』をあわせて「坂東三獅子」と称されています。

『神田明神 獅子山』については、1923年(大正12年)に発生した「関東大震災」により崩壊しており、親子3体あった「石獅子」像の中で親獅子2体は無事であったものの子獅子が紛失していました。

1990年(平成2年)になると現在の上皇が平成天皇に即位したことを記念して『獅子山』が再建されるとともに紛失していた子獅子も新たに新調されています。

さらに1991年(平成3年)になると『獅子山』の親獅子2体が千代田区内に現存する数少ない江戸時代の石造物であるとして千代田区の「有形民俗文化財」に指定されています。

今回は、平日の午後に「お茶の水」エリアから徒歩で「御徒町」方面を訪れる機会があり、少し時間に余裕があったので『神田神社』を参拝しに立ち寄りました。

土・日・祝日の『神田神社』境内は、いつも賑わっている印象ですが、立ち寄った際の境内は人もまばらだったので今回は『獅子山』の写真撮影をしてみました。

滝が流れ落ちる岩山の上に2体の親獅子と滝の下から上を見上げる子獅子を配置して「獅子の子落とし」である”獅子は我が子を千尋の谷に落とす”が表現されている『獅子山』は、『神田神社』境内のみどころのひとつと言えます。

機会があれば、江戸時代より「江戸総鎮守」として現在も都内千代田区・中央区(神田、日本橋、秋葉原、大手町、丸の内、旧神田市場・築地魚市場など)の108か町会の総氏神として尊崇され、5月に盛大に開催される例大祭の「神田祭」やそのほかにいくつかある年中行事の時期にあわせて『神田神社』を参拝してみたいと思います・・・- 旅行時期

- 2020年12月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- 総武線・丸の内線:御茶ノ水駅、千代田線:新御茶ノ水駅、銀座線:末広駅より各々徒歩5分程度です。

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- いつも参拝者の絶えない人気の神社ですが、今回は平日の午後で参拝者もまばらでした。

- バリアフリー:

- 4.0

- 獅子山の前は平坦です。

- 見ごたえ:

- 4.0

- 千代田区有形民俗文化財に指定されています。

-

投稿日 2021年07月03日

総合評価:3.5

『日比谷公園 石橋』は、園内の西側に配置されている「雲形池」の北東側に位置する創業1903年(明治36年)の老舗洋食レストラン「松本楼」方向に延びる水路に架設されている歩行者専用の小規模な橋です。

この『石橋』の架設時期に関する詳細は不詳ですが、江戸時代に徳川将軍家の菩提寺である「増上寺」境内の北側から東側に沿って南側方向に流れていたかつての「桜川」(小規模な水路、現在は埋め立てにより消滅しています。)の「増上寺」境内北側に位置する「御成門」周辺に架設されていた橋のひとつでしたが、明治期になると近代化が進む中で道路幅員の拡幅、密集した市街地の不燃化および上下水道など都市基盤(インフラ)整備が課題となっていた当時の東京市内において1888年(明治21年)に施行された「東京市区改正条例」(現在の都市計画事業)により、現在の都心の原型となる「丸の内オフィス街」・「皇居前広場」・「日比谷公園」・「霞ヶ関官庁街」の整備とあわせて都心を南北に貫く「一等道路」(現在の日比谷通り)などの整備が進められた際に『石橋』も現在の『日比谷公園』内に移設されています。

今回は、平日の午後に日比谷エリア周辺を訪れた際に東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」より『日比谷公園』西側の霞門から園内に立ち寄り、短時間でしたが園内を散策しながら『石橋』を渡りました。

過去にもこの『石橋』を渡った経緯が数回あるものの小規模な『石橋』で目立つ存在の橋でもないので何も気にすることもなく素通りしていましたが、今回は『石橋』の袂にある案内板に目が留まり写真撮影をしてみました。

この『石橋』がもともと架設されていたとされる周辺の「増上寺霊廟」(徳川将軍家歴代の墓所)の「御成門」は、「増上寺」と「江戸城」を南北に結ぶ将軍が参詣する際に利用していた「御成道」(参詣経路)に通じる門であり、もしかしたら歴代の徳川将軍もこの『石橋』を渡っていたかもしれないなどと勝手な想像をして楽しむことができました。

そのほかに『日比谷公園』は、1989年(平成元年)に「日本公園緑地協会」などにより「日本の都市公園100選」に選定されたほか、2006年(平成18年)に「都市公園法施行50周年等記念事業実行委員会」により「日本の歴史公園100選」にも選定され、2007年(平成19年)になると景観法による「景観重要公共施設(景観重要都市公園)」に指定されるなど1903年(明治36年)の開園当初から現在に至るまで100年以上にわたり”東京のシンボル的公園”として庶民に親しまれている都立公園です。

また、四季折々の草花や樹木などの植物に癒されながら園内各所に点在しているさまざまな遺構・記念碑など江戸時代から明治・大正・昭和の近代史などの歴史探索で楽しめる公園でもありお薦めできます。

機会があれば、日比谷エリア周辺を訪れた際にまた立ち寄り園内を散策してみたいと思います・・・- 旅行時期

- 2020年12月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- 東京メトロ:日比谷駅・霞ヶ関駅、都営地下鉄:日比谷駅、JR:有楽町駅から徒歩圏内です。

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- 平日の午後でしたが、園内ベンチで休憩したり散策する人がまばらでにいる程度でした。

- バリアフリー:

- 4.0

- 段差はありません。

- 見ごたえ:

- 3.0

- 石橋の袂にある案内板に気付かないと素通りしてしまう小規模な橋です。

-

投稿日 2021年06月27日

総合評価:3.5

『池袋地名ゆかりの池』は、いくつか存在する説の中で「池袋駅」西口エリアとなる豊島区西池袋1丁目に位置する現在の「高級賃貸タワーマンション」敷地内にあったかつての「旧・元池袋公園」に涸れ池状態で残されていた袋型の通称「丸池」と呼ばれる池跡が「池袋」地名の由来のひとつといわれており、その「丸池」の池跡が下水道工事に伴い完全に埋め立てられて消滅したことを偲び、1998年(平成10年)に「旧・元池袋公園」敷地東側に隣接する面積167.98平方メートルの敷地を新たに整備して開園した「元池袋史跡公園」の一画に地名発祥由来を後世に伝えることを目的に建立された石碑として残されています。

ちなみにむかしの武蔵国豊嶋郡池袋村の一帯は、多数の池や川が存在する低湿地の湧き水が豊富な地域であり「丸池」から湧き出た水が当時の「雑司ヶ谷村」の農業用水として利用されるなど「弦巻川」として現在の「雑司ヶ谷」から「護国寺」方面を流れ「江戸川橋」の西側で「神田川」に合流しており、江戸時代に「雑司ヶ谷村」を流れる「弦巻川」の様子は、徳川幕府・第11代将軍「徳川家斉」の時代である1834年(天保5年)と1836年(天保7年)の2回に分けて刊行された江戸府内と近郊(武蔵)の地誌として、寺社・旧跡・橋・坂などの名所が鳥瞰図などを用いながら記録されている「江戸名所図会」(全7巻20冊)において、後半の1836年(天保7年)に刊行された4巻12冊の中に「法明寺」(現住所:豊島区南池袋3丁目)と「雑司谷鬼子母神」(現住所:豊島区雑司ヶ谷3丁目)が描かれている鳥瞰図に当時の「弦巻川」も描かれています。

その後の1932年(昭和7年)になると都市化が進む中での暗渠化工事により「弦巻川」は消滅するとともに「丸池」の水も涸れてしまいました。

そのほかに「池袋」の地名については、室町幕府・第13代将軍「足利義輝」の時代である1559年(永禄2年)に相模国の戦国大名「北条氏康」が作らせたとされる古文書の分限帳(家臣の名や禄高、地位、役職などを記した帳面)である「小田原衆所領役帳」の中に”太田新六郎 知行 三貫五百文 池袋”の記載があり、「池袋」周辺一帯が「太田道灌」の子孫にあたる「太田新六郎(康資)」の所領であったことが確認されています。

『池袋地名ゆかりの池』の石碑がある「元池袋史跡公園」へのアクセスは、「池袋駅」各路線を東西方向に結ぶ3つある地下連絡通路(北通路・中央通路・南通路)の中で「南通路」西口方面にある「ルミネ池袋(メトロポリタンプラザ)」部分のガラス屋根の吹き抜け空間となっている「プリズムガーデン」のエスカレーターを昇り地上に出て正面にある「メトロポリタン通り」を左手方向(南側)に100メートル程度先の信号機のある交差点の一画となる「ホテル メトロポリタン」の向かいにある広場です。

「ホテル メトロポリタン」を利用する際などに「元池袋史跡公園」の前をよく通ることがありますが、今回はじめて足を止めて広場内を見て廻り『池袋地名ゆかりの池』の石碑が存在することを知り「池袋」の地名に関する歴史を学ぶきっかけとなりました。

『池袋地名ゆかりの池』の石碑がある「元池袋史跡公園」は、石碑のほかにベンチと広場中央に池をイメージした舗装とともに夜間にライトアップされるフクロウが宿る雑木林をイメージしたステンレス柱のモニュメントがあるだけのシンプルな広場ですが、機会があれば夜間ライトアップされたモニュメントの写真撮影をしてみようと思います・・・- 旅行時期

- 2020年11月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- ホテル メトロポリタンの向かいにあります。

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- 敷地内に立ち止まる人は殆どいません。

- バリアフリー:

- 4.0

- 敷地内に段差はありません。

-

孔子尊像とその高弟とされる四賢像が祀られている孔子廟の正殿です!

投稿日 2021年06月23日

総合評価:4.0

『湯島聖堂 大成殿』は、儒教の創始者である「孔子」(生誕:紀元前552年頃から死没:紀元前479年)および儒教における先哲を先師・先聖として祀る「孔子廟」の正殿であり、江戸時代初期の徳川将軍家4代(家康・秀忠・家光・家綱)に仕えていた朱子学派の儒学者「林 羅山」が徳川幕府第3代将軍「徳川家光」の時代となる1632年(寛永9年)に当時の「上野忍岡」(現:上野恩賜公園)にあった私邸内の私塾に「忍岡聖堂 先聖殿」と称した「孔子廟」を創建したのが起源とされています。

この「孔子廟」を儒教の教えを学問の儒学として重んじていた徳川幕府第5代将軍「徳川綱吉」によって、1690年(元禄3年)に儒学の振興を図ることを目的とした学問の場となる当時の「神田湯島」(現:文京区湯島1丁目)に新たな「孔子廟」を創建し、林家の私塾を「神田湯島」に移転させ名称も「忍岡聖堂 先聖殿」から新たに『湯島聖堂 大成殿』と改称しています。

そのほか『湯島聖堂』の地にある坂の名称も「孔子」の生誕地であった当時の「魯国・昌平郷」(現:中華人民共和国・山東省曲阜市、中国東部の黄海に面する地域)にちなんで「昌平坂」と命名されましたが、その後に度重なる火災などに見舞われた『湯島聖堂』も荒廃が進み、徳川幕府第11代将軍「徳川家斉」の時代である1797年(寛政9年)に林家の私塾としての学問所から徳川幕府直轄教学機関となる「昌平坂学問所(通称:昌平校)」が設立されています。

その2年後の1799年(寛政11年)に敷地を拡張しての大規模な改築工事がおこなわれ、『大成殿』は創建時のおよそ2.5倍の規模となる建物となっています。

明治期になると明治政府に引き継がれ官立の「昌平学校」となりますが、1871年(明治4年)に閉鎖となり儒学の学問所としての歴史に幕を閉じて文部省が設置され、「近代教育発祥の地」として近代教育の原点となる施策が講じられるようになっています。

さらに1922年(大正11年)になると国の「史跡」に指定されたものの翌年の1923年(大正12年)に発生した「関東大震災」により、1799年(寛政11年)に改築された『大成殿』をはじめ多くの施設が焼失し、「関東大震災」で焼失した『大成殿』ほかの現在の施設は1935年(昭和10年)に鉄筋コンクリート造として再建されたもとなります。

今回は、「お茶の水」周辺を訪れる機会があったので久しぶりに『湯島聖堂』に立ち寄り、『湯島聖堂』正門出入口「仰高門」から敷地内に入りました。

高低差のある敷地内の石段を上りながら途中「入徳門」を通り、さらに石段を上がった最上部の「杏壇門」をくぐると正面に位置する『大成殿』とその両側に「回廊」で囲まれた静寂で日本の神社・仏閣と異なる独特で異国の雰囲気が漂ってくる神聖な石畳の「前庭(広場)」空間が広がっています。

以前にも数回に渡り『湯島聖堂』を訪れていますが、この静寂で独特な雰囲気の空間に立つと時空を超えて雑念が洗い流されたような清々しい気分になります。

また、『湯島聖堂』で最大規模の間口20メートル、奥行14.2メートル、高さ14.6メートルとなる『大成殿』の入母屋造り屋根の上には中国想像上の霊獣などの像が配置されており、その建物内部には「孔子尊像」と「孔子」の高弟とされる「四賢像」(孟子像・顔子像・曾子像・子思像)が祀られているほか、その手前には満州国・皇帝「溥儀」から寄贈された香炉と香炉台が配置されているなど見どころも多くあります。

ただし『大成殿』内部の公開は平日を除く土曜・日曜・祝日のみとなっており、今回は平日の午後に立ち寄ったため『大成殿』内部を拝覧することができませんでした。

『湯島聖堂』に立ち寄る際は、『大成殿』内部が公開されている土曜・日曜・祝日をお勧めします。

機会があれば、『大成殿』内部が公開されている土曜・日曜・祝日などにあわせて立ち寄ってみたいと思います。- 旅行時期

- 2020年12月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- JR:御茶ノ水駅・東京メトロ:新御茶ノ水駅から聖橋を渡ってすぐです。

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- 平日の午後でしたが、ほとんど人はいませんでした。

- バリアフリー:

- 2.0

- 敷地内は高低差があり石段があります。

-

北の丸公園の樹木と調和のとれた日本武道の大殿堂にふさわしい落ち着きのある建物です!

投稿日 2021年06月20日

総合評価:4.0

『日本武道館』は、江戸時代中期に「徳川御三卿」(田安家・清水家・一橋家)であった「田安家」と「清水家」の屋敷地跡であり、明治時代になると「皇居」警護のために配置された「近衛師団」の兵営地跡となる現在の「北の丸公園」内の一画に”我が国伝統の武道を、国民とくに青少年の間に普及奨励し、武道による心身の錬磨を通 じて健全な育成を図り、民族の発展に寄与するとともに、広く世界の平和と福祉に貢献する”ことを目的に設立された「公益財団法人 日本武道館」が管理・運営する日本の武道を中心とした屋内競技施設であり、そのほかに記念式典をはじめコンサートなどの各種イベントが開催される多目的ホール施設となっています。

『日本武道館』建設までの経緯は、1964年(昭和39年)開催の「第18回 オリンピック競技大会(通称:東京オリンピック)」で柔道が正式競技に決定した1961年(昭和36年)に発足の「国会議員柔道連盟」(会長:正力松太郎)が表明した”世界に誇る日本武道の大殿堂を東京の中央に建設して斯道の発展普及”を実現させるために新たな「武道会館建設議員連盟」(会長:正力松太郎)が発足されて日本武道の大殿堂建設に向けた署名活動に取り組むことにより、1962年(昭和37年)に『日本武道館』建設に向けた当時の「財団法人 日本武道館」(会長:正力松太郎)が設立されています。

建設地については、二転三転したものの1963年(昭和38年)に工事着工からわずか12か月間の急ピッチな工事期間を経て、1964年(昭和39年)の「東京オリンピック」開会式の25日前に落成し、開会式の7日前に『日本武道館』の開館式を実施、開館式から17日・18日後の2日間にわたり、「東京オリンピック」の柔道競技が開催されています。

ちなみに開館式から12日後に「東京オリンピック」のデモンストレーション競技として剣道、弓道、相撲の3種目も実施されています。

『日本武道館』の設計は、隅田川(東京都)に架かる「永代橋」・御茶ノ水(東京都)の「聖橋」・京都駅前(京都府)の「京都タワー」などのデザイン設計で知られる建築家「山田 守」氏によるもので「法隆寺・夢殿」をモデルにしたとされる平面が八角形の建物形状とあわせて、富士山の裾野をイメージしたとされる流動美のあるなだらかに広がる曲線の大屋根・最頂部には避雷針でもあり魔除けの意味をもつ『日本武道館』のシンボルともいえる黄金に輝く「擬宝珠(ぎぼし)」(日本の伝統的な橋や神社・仏閣の高欄などの親柱頂部に設置される装飾)が設置され世界に誇る日本武道の大殿堂にふさわしい落ち着きのある美しい建物です。

『日本武道館』には、「日本郷土民謡協会」が主催する「郷土民謡民舞全国大会」の会場として利用されていた際によく訪れていましたが、「第32回 オリンピック競技大会(通称:東京2020)」の柔道および空手競技会場として、2019年(令和元年)から本格的な増築・改修工事のため全面的に休館となっており、1年5か月ほど前に「北の丸公園」を訪れた際は工事用の仮囲いで覆われ大屋根の改修工事中でしたが、今回は「北の丸公園」を通り抜けする際に少し足を止めて改修工事完了後の『日本武道館』外観とあわせて新たに増築された「中道場」外観を見て廻り写真撮影をしてみました。

「北の丸公園」の樹木と調和のとれた日本武道の大殿堂にふさわしい落ち着きのある『日本武道館』外観は、撮影スポットとしてお勧めできます。

機会があれば、リニューアルされた『日本武道館』内部も見て廻りたいです。- 旅行時期

- 2021年03月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- 地下鉄・九段下駅2番出入口より田安門から北の丸公園内に入り直ぐ徒歩5分程度、北の丸公園内に駐車場もあります。

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- 平日の朝と昼頃に田安門から出入りしましたが、公園内ですれ違う人は数名いました。

- バリアフリー:

- 4.0

- 建物周囲に段差はありません。

- 見ごたえ:

- 4.0

- 北の丸公園の樹木と調和のとれた落ち着きのある建物外観は、撮影スポットとしてお勧めできます。

-

高さ4.6メートル・幅2.3メートルの大きな石碑に圧倒されました!

投稿日 2021年06月12日

総合評価:3.5

『水道碑記(玉川上水記念碑)』は、江戸時代に大都市化する江戸府内の生活用水を確保するために整備された「玉川上水」を中心に「神田上水」の由来を記した石造の記念碑として、1895年(明治28年)に江戸時代「玉川上水・水番所」が設置されていた「四谷大木戸」跡となる現在の新宿区「四谷4丁目交差点」付近の「四谷区民センター」敷地内に建立されています。

『水道碑記(すいどうのいしぶみのき)』の建立動機などの詳細は不明ですが、日本橋に在住していた「西座真治」が発起人となり1885年(明治18年)に建立予定の計画が「西座真治」の急逝により計画が一時中断され、「西座真治」の意思を継いだ妻「ふく」により建立が実現されたため建立時期と記念碑に刻まれている年月が10年異なります。

ちなみに「玉川上水」は、徳川幕府・第4代将軍「徳川家綱」の時代である1653年(承応2年)に町人であった「庄右衛門・清右衛門」兄弟が工事を請け負い2度にわたる「取水堰」地の見直しによる工事のやり直しが発生する中、最終的に多摩川上流の羽村を「取水堰」として「四谷大木戸」までの標高差が約92.3メートルと緩勾配の武蔵野台地の稜線を巧みに開削しながら約8か月の期間で地上部分を開渠とした全長が約42.7キロメートルの上水路を完成させています。

「四谷大木戸」以降から現在の「虎の門」までの区間は、地中部分に樋(木樋、石樋)を敷設する約6か月間の暗渠となる配水管工事により、1654年(承応3年)から当時の江戸府内に上水が供給され、「四谷大木戸」に「水番所」が設けられ上水の管理が実施されていました。

また、「玉川上水」建設工事に関する功績が称えられた「庄右衛門・清右衛門」兄弟は、徳川幕府より「玉川」の姓を賜っています。

『水道碑記』(高さ4.6メートル、幅2.3メートル、厚さ22セントメートル)の「篆額(てんがく)」(漢字の最も古い書体で記された題字)は、徳川宗家第16代当主「徳川家達」が記したもので、「撰文」は江戸時代前期の薩摩藩士「肝付兼武」が記した「玉川上水」と「神田上水」の建設理由および「玉川上水」建設に貢献した「玉川庄右衛門・清右衛門」兄弟の功績を称える内容の漢文です。

そのほか『水道碑記』は、幕末の志士であり明治政府の官僚かつ書家であった「金井之恭」が記した「書丹」(石碑の下書き)を「井亀泉」の名で江戸三大石匠と呼ばれた「酒井八右衛門」が「鐫刻」(彫り付け)に携わり、1930年(昭和5年)には「東京都 有形文化財(古文書)」に指定、および1952年(昭和27年)には「東京都 史跡」に指定、1955年(昭和30年)になると「東京都 旧跡」に指定、さらに1992年(平成4年)になると『玉川上水記念碑』から『水道碑記』に名称・種別が変更されています。

今回は、平日の午後に「新宿御苑」周辺を訪れた際に「新宿御苑」の北側に位置する「玉川上水 内藤新宿分水散歩道」とともに『水道碑記』に立ち寄りました。

石碑に刻まれている漢文は、長文でその場で文書を理解することができませんでしたが、石碑の大きさに圧倒されました。

また、『水道碑記』のほかに「玉川上水水番所跡」と「四谷大木戸跡碑」の史跡があります。

『水道碑記』に立ち寄る際は、江戸時代にこの地を流れていた「玉川上水」の面影が再現されている総延長が約540メートルの「玉川上水 内藤新宿分水散歩道」に立ち寄ると散歩道の各所に「玉川上水」に関わる案内板が設置されているので、「玉川上水」に関する理解を深めることができお勧めします。- 旅行時期

- 2020年12月

- アクセス:

- 4.0

- 東京メトロ丸ノ内線・新宿御苑前駅2番出入口から新宿通り(旧甲州街道)を東側(四谷方面)におよそ350メートル(徒歩4分程度)です。

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- 平日の午後でしたが、立ち止まって見る人はいませんでした。

- バリアフリー:

- 4.0

- 新宿通り(旧甲州街道)沿いの四谷区民センター敷地内にあり、歩道から見ることができます。

- 見ごたえ:

- 3.5

- 高さ4.6メートル・幅2.3メートルの大きな石碑です。

-

小規模な神社ですが宮司さんの取り組みが再度参拝してみたくなるアットホームな神社です!

投稿日 2021年06月06日

総合評価:3.5

『導きの社 熊野町熊野神社』は、南北方向に通る「山手通り」(都道317号・環状6号線)と東西方向に通る「川越街道」(国道254号)が立体交差する「熊野町交差点」の北西側に位置し、御祭神として「伊佐奈美命(いざなみのみこと)」、「速玉之男命(はやたまのおのみこと)」、「事解之男命(ことさかのおのみこと)」を祀る板橋区熊野町に鎮座する小規模な神社です。

『熊野町熊野神社』の創建年代は不詳ですが社殿によるその歴史は、平安時代・前期「第59代・宇多天皇」〈在位期間:887年(仁和3年)から897年(寛平9年)〉の第8皇子「敦実親王」から数えて14代のちの子孫となる「庭田主水正氏兼」(後に岩田と改姓)が、室町時代前期から中期(室町幕府第3代から第5代将軍)の時代であった応永年間(1394年から1428年)に故あって武州豊島郡中丸村(現在の板橋区中丸町)に移り住んだ際に一族が信仰していた「熊野三山」(「熊野本宮大社」、「熊野速玉大社」、「熊野那智大社」)に祀られる神々である「紀州熊野権現」を勧請(神様の分霊を迎え祀ること)したのが創建と伝えられ、安土桃山時代の歴史的な事件として知られる「本能寺の変」から5年後の1587年(天正15年)になると「庭田主水正氏兼」から5代のちの子孫となる「岩田忠経」によって現在の地に遷座(神様の場所を移すこと)したことにより、神社の名称が現在の町名の由来となっています。

江戸時代には中丸村周辺の鎮守として幾度にも渡り氏子によって社殿の造営が繰り返されていますが、1913年(大正2年)に建てられた社殿は「太平洋戦争」下の1945年(昭和20年)5月25日に東京を襲った大規模な空襲により本殿・社務所などが焼失、1948年(昭和23年)に仮社殿が建てられ、現在の本殿・拝殿など主要な建物は1965年(昭和40年)から1968年(昭和43年)にかけて建てられたものになります。

『熊野町熊野神社』へのアクセスは、最寄り駅の東武東上線「大山駅」から徒歩12分程度(約1キロメートル)となり、そのほか東武東上線「下板橋駅」・「北池袋駅」、東京メトロ有楽町線・副都心線「要町駅」、都営地下鉄三田線「板橋区役所前駅」からも徒歩14分から16分程度となります。

「山手通り」(都道317号・環状6号線)を自動車で通ることもあるので『熊野町熊野神社』の存在は以前より知っていましたが、数日前に自動車から境内に”こいのぼり”が吊るされているのが見えて気になっており、今回初めてゴールデンウィークの午前中に東京メトロ「要町駅」方面から徒歩で『熊野町熊野神社』を参拝してみました。

想像していたよりも狭い境内でしたが、小さな”こいのぼり”が境内に沢山つるされており、参拝者も絶えることなく皆さん”こいのぼり”で飾られた境内の写真撮影をしていました。

この”こいのぼり”は、「熊野こいのぼり祭」(端午祭)というイベントで「子供の健やかなる成長・恋愛運の上昇(恋昇り)」を祈願して奉納されたもので見応えがあります。

また境内奥に「伏見稲荷神社」、「厳島神社」、「不動尊」などの小さな祠が配置された「幻想の庭」と称する空間があったり、境内各所に「熊野信仰」の神使とされる「八咫烏(やたがらす)」の可愛らしい小さなキャラクターが配置されており、思わず境内各所を見渡して探してしまいました・・・

(この「八咫烏」は、社務所で”八咫烏おみくじ”として販売されています。)

そのほか境内には”都内最初「厄割良縁石」厄を割って良縁を当てよう!”など参拝者の気を引く掲示物など宮司さんのさまざまな取り組みが感じられ、再度参拝してみたいと思うアットホームな神社です。- 旅行時期

- 2021年05月

- 利用した際の同行者

- カップル・夫婦

- アクセス:

- 2.5

- 東武東上線・大山駅・下板橋駅・北池袋駅、東京メトロ・要町駅、都営地下鉄・板橋区役所前駅からそれぞれ1キロメートル以上となります。

- 人混みの少なさ:

- 3.5

- ゴールデンウィーク期間の午前中に参拝しましたが、参拝者は絶えませんでした。

- バリアフリー:

- 3.0

- 拝殿の前に数段の石段があります。

- 見ごたえ:

- 4.0

- ”熊野こいのぼり祭”で小さな”こいのぼり”が境内に沢山つるされていました。

-

日本の首都東京の玄関口にふさわしい格調高い道路空間に圧倒されました!

投稿日 2021年05月29日

総合評価:4.0

『行幸通り』は、JR東京駅の山手線ほか各路線と並行して南北に通る「大名小路(都道402号)」の「東京駅 丸の内駅前広場」に面する「東京駅中央口交差点」から「皇居前広場」に面する南北に通る「内堀通り(都道301号)」までの東西区間を結ぶ延長およそ390メートルの「都道404号・皇居前東京停車場線」であり、天皇が全国各地を行幸する際に「皇居」から「東京駅」までの移動に利用する由緒ある道路でもあることから『行幸通り』の通称で呼ばれています。

また、「皇室公式行事」のほか各国大使の「信任状捧呈式」(外国の新任特命全権大使が信任状を天皇に捧呈する儀式)などで「東京駅」から「皇居」まで送迎する際に皇室専用自動車や儀装馬車が通行する道路にもなっています。

『行幸通り』の歴史については、明治政府の官有地として陸軍練兵場などがあった現在の「丸の内エリア」が1890年(明治23年)に民間に払い下げられた後の1894年(明治27年)に国内初の近代的オフィスビルとなる「三菱一号館」が竣工してから赤レンガのオフィスビルが次々と建てられる中、1903年(明治36年)の都市計画において『行幸通り』が重要街路に位置付けられ、1914年(大正3年)になると「東京駅」の開業にあわせて「皇居」から「東京駅 赤レンガ駅舎」に直結する『行幸道路』として整備されるとともに『行幸通り』を中心に「丸の内エリア」が国内初の本格的なオフィス街へと発展しています。

その後の1923年(大正12年)に発生した「関東大震災」後の1926年(大正15年)には、震災復興再開発事業の一環として当時の東京市を代表する広規格道路となるイチョウ並木などの街路樹を配置した道路幅員73メートルにおよぶ日本の首都東京の玄関口にふさわしい格調高い道路空間に再整備が実施されています。

また、近年においては「東京駅 丸の内駅前広場」に面する「東京駅中央口交差点」から「日比谷通り(国道1号)」と交差する「和田倉門交差点」までのおよそ190メートル区間が歩行者専用地下通路の建設および地上部分の景観のほかに「ヒートアイランド対策」などの環境面にも配慮した再整備事業が実施されており、2018年度(平成30年度)に「東京駅 丸の内駅前広場から行幸通りに繋がる景観」(駅前広場と道路空間からなる景観)として「日本デザイン振興会」主催の「グッドデザイン賞・金賞」を受賞、「東京駅丸の内広場及び行幸通り整備事業」として日本の建設技術の発展に寄与することを目的とした「全日本建設技術協会」による「全建賞(都市部門)」を受賞しています。

「東京駅」の駅構内および八重洲口方面によく利用していますが、今回は平日の午後に大手町周辺を訪れる機会があり少し時間に余裕があったので「東京駅」から「皇居」に通じる『行幸通り』にはじめて立ち寄り、道路幅員が73メートルあるの中で普段は歩行者道として開放されている馬車道と呼ばれる中央帯部分(幅員30メートル)を「和田倉門交差点」から「東京駅中央口交差点」まで歩いてみました。

南北総延長335メートルにもおよぶ「東京駅 赤レンガ駅舎」の外観を正面に見ることができ日本の首都東京の玄関口にふさわしい格調高い道路空間に圧倒されました。

また、観光と思われる方の写真撮影やウエディング用の記念写真撮影する方なども見かけ撮影スポットとしてもお薦めできます。

そのほか4列に整備されているイチョウ並木の紅葉もお薦めできます。

機会があれば、皇室の儀装馬車が通行する際にあわせて立ち寄ってみたいと思います・・・- 旅行時期

- 2020年12月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- 東京駅と皇居を結ぶ延長およそ390メートルの道路です。

- 人混みの少なさ:

- 4.5

- 平日の午後でしたが、馬車道と呼ばれる道路中央帯部分を歩く人はまばらでした。

- バリアフリー:

- 4.0

- 馬車道と呼ばれる道路中央帯部分に段差はありませんでした。

- 見ごたえ:

- 4.0

- 日本の首都東京の玄関口にふさわしい格調高い道路空間とイチョウ並木の紅葉はお薦めです。

-

1821年(文政4年)に寄進された精巧な唐獅子像は見ごたえがあります!

投稿日 2021年05月09日

総合評価:4.0

『花園神社』は、創建時期が不詳ですが新宿区新宿5丁目に鎮座する新宿総鎮守として「徳川家康」が江戸に入府した1590年(天正18年)以前に「大和吉野山」より現在の新宿区新宿3丁目「新宿伊勢丹」付近に勧請(神様の分霊を迎え祀ること)され御祭神として信仰を集めていた稲荷神の穀物の神とされる「倉稲魂命(うかのみたまのみこ)」(のちに「尾張徳川家」下屋敷内の庭の一部であった現在地に遷座することになった「花園稲荷神社」)、現在地が「尾張徳川家」下屋敷内であった時代に祀られていたとされる「大鳥神社」御祭神とされる戦勝の神である「日本武尊(やまとたけるのみこと)」、現在の新宿区新宿4丁目に以前鎮座していた「雷電稲荷神社」御祭神の穀物・農業を司る女神である「受持神(うけもちのかみ)」の3神がそれぞれ合祀され本殿に祀られています。

社名の由来は、徳川幕府・第3代将軍「徳川家光」の時代である寛永年間(1624年から1645年)に「尾張徳川家」下屋敷の庭の一部で多くの花が咲き乱れていた美しい花園の跡(現在の境内)に遷座(神様の場所を移すこと)したことによるとされています。

『花園神社』境内への出入は、境内東側の「明治通り(都道305号)」に面する朱塗り・鉄骨造りの大鳥居が建つ表参道、境内南側の「靖国通り(都道430号)」に面する石造りの鳥居が建つ南参道、境内西側(本殿裏側)に「新宿ゴールデン街」に通じる道路から石段を上がり石造りの鳥居が建つ裏参道があり、近くを訪れた際に今までに数回に渡り参拝に立ち寄っています。

「靖国通り(都道430号)」に面するビルとビルに挟まれた幅が4~5メートル程度の南参道から石造りの鳥居をくぐってすぐの場所に配置されている雌雄一対の銅製「唐獅子像」は、1984年(昭和59年)に「新宿区指定有形文化財 彫刻」に登録されています。

以前に参拝で立ち寄った際は「唐獅子像」全体が金網で覆われていましたが、今回は金網が取り払われていたので写真撮影してみました。

(自分が金網で覆われていた「唐獅子像」を最後に確認したのは今回の1か月ほど前になります。)

この「唐獅子像」(像高75センチメートル)は、江戸時代末期の徳川幕府・第11代将軍「徳川家斉」の時代である1821年(文政4年)に氏子たちによって寄進されたもので、江戸末期の鋳工として活躍した初代「村田整(むらたせいみん)」の代表作であり、彫工「佐脇主馬(さわきかずま)」が制作した木彫り原型から頭部を四つの部分(上頭部・顔・後頭部・たてがみ)に分割、身体も胴から後足、前足、尾の三つの部分をそれぞれ左右に分割して鋳造したものを鋳掛け溶接技法で接合したとされる小さな像ですが精巧な造りに目を奪われました。

また「唐獅子像」が設置されている石工「本橋吉平衛(もとはしきちべえ)」により制作された注連縄を浮彫にした石造りの台座(台座高:137センチメートル)も鋳造の「唐獅子像」とともに見ごたえがあり必見です。

そのほか『花園神社』は、「鷲神社(東京都台東区)」、「大國魂神社(東京都府中市)」とともに「関東三大酉の市」のひとつとに数えられるなど新宿歌舞伎町から徒歩圏内のお薦めできるパワースポット神社でもあります。

機会があれば、「酉の市」にあわせて立ち寄りたいと思います・・・- 旅行時期

- 2020年11月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- 地下鉄・新宿三丁目駅E2出入口を出たところです。歌舞伎町からも徒歩圏内です。

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- 参拝者が絶えることがあるませんが、企業の安全祈願などがある場合を除き込み合うことはありません。

- バリアフリー:

- 2.5

- 本殿を参拝するには、石段を昇ります。

- 見ごたえ:

- 4.0

- 江戸時代の鋳工・彫工・石工の匠たちが制作した唐獅子像があります。

-

古代から現在に至るまでの貨幣コレクションは多彩で見応えがあります!

投稿日 2021年05月05日

総合評価:4.5

『日本銀行金融研究所 貨幣博物館』は、1882年(明治15年)に制定された「日本銀行条例」に基づき設立した「日本銀行」の創立100周年を記念し、金融・経済の基本問題に関する研究、金融・経済に関する歴史的資料の収集・保存・公開、学界等との連絡・交流を目的に「日本銀行本店」に属する部署として1984年(昭和59年)に設置された『日本銀行金融研究所』が管理・運営する博物館であり、1985年(昭和60年)に開館したのちの2015年(平成27年)になると館内が全面リニューアルされて新たな『貨幣博物館』としてオープンしています。

『貨幣博物館』のある場所は、1974年(昭和49年)に国の「重要文化財」に指定された「日本銀行本店・旧館(本館)」南側の東西に通る道路(江戸桜通り)を挟んだ場所に位置する1984年(昭和59年)に竣工した「日本銀行本店・分館」内の2階となります。

『貨幣博物館』へのアクセスは、東京メトロ・半蔵門線「三越前駅」B1出入口の目の前にある「常盤橋」交差点の横断歩道で外堀通り(都道405号)を渡ってすぐの場所、そのほか東京メトロ・銀座線「三越前駅」B5出入口から「江戸桜通り」をまっすぐ「常盤橋」方面(西側)に徒歩3分程度(約200メートル)の場所に位置します。

(「日本銀行本店・分館」建物出入口には、警備員の方が立っているのですぐわかると思います。)

今回は、大手町周辺を訪れた際に「日本銀行本店・旧館(本館)」の外観などを写真撮影しようと思い立ち寄った際に『貨幣博物館』の存在を知り、初めて『貨幣博物館』に立ち寄ってみました。

『貨幣博物館』は、入館無料ですが建物内に入ると1階に入館受付があり手荷物のX線検査および金属探知機による身に付けている所持品の検査があり、厳重な警備体制と自動ドアで仕切られている2階展示室内が写真撮影禁止エリアであることから展示品に対する期待感も高まりました。

手荷物・所持品検査完了後に階段またはエレベーターで2階の展示フロアに移動しますが、5年ほど前の全面リニューアル時にエレベーターの設置や2階フロアに多機能トイレが完備されているほか館内用車椅子の常備、盲導犬・介助犬・聴導犬を伴っての入館が可能など館内のバリアフリー施設はとても充実しています。

展示室内には、古代から現在に至るまでの日本貨幣史について、実際に使用されていた多彩な貨幣コレクションを展示のしながら”お金とはどのようなものか、お金がどのようにして生まれ、使われてきたのか、お金の価値を安定させることがなぜ大切なのか、・・・”などが分かりやすく展示されており、貨幣についての知識を楽しく学ぶことができました。

また、日本の各年代を中心に展示されている実際に使用されていた貨幣コレクション(一部海外貨幣も含む)は、多彩で見応えがありお薦めできます。

『貨幣博物館』に立ち寄った際は、最終入館時間の16時(閉館時間16時30分)が近づく15時過ぎだったので、機会があれば再度早めの時間に入館して展示室内をゆっくりと見て廻りたいと思います・・・- 旅行時期

- 2020年12月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.5

- 東京メトロ半蔵門線・三越前駅(B1出口)より徒歩1分程度です。

- コストパフォーマンス:

- 5.0

- 入館無料です。

- 人混みの少なさ:

- 4.5

- 入館したのが平日の15時過ぎで展示室内は、数人の方のみでした。(最終入館時間16時、閉館時間16時30分)

- 展示内容:

- 4.0

- 古代から現在に至るまでの貨幣コレクションは多彩で見応えがあります。

- バリアフリー:

- 4.5

- 館内のバリアフリー施設はとても充実しています。

-

スタジオジブリ制作の映画宣伝用イラストとしてモデルにもなった歴史の古い駄菓子屋です!

投稿日 2021年05月04日

総合評価:4.0

『上川口屋』は、豊島区雑司ヶ谷3丁目に位置する「鬼子母神堂」境内に徳川幕府第10代将軍「徳川家治」の時代である1781年(天明元年)に創業したとされる歴史の古い駄菓子屋として雑誌・テレビなどのメディアでもよく紹介されています。

ちなみに『上川口屋』が店を構える「鬼子母神堂」の歴史は、室町時代後期の1561年(永禄4年)に現在の文京区目白台付近の畑(清土の地)から出土した「鬼子母神像」を村人が安土桃山時代の1578年(天正6年)に現在の地に祀るための草堂を建立したのが始まりとされ、現在の「鬼子母神堂」本殿は、徳川幕府第3代将軍「徳川家光」の時代となる1625年(寛永2年)に建立されたとされ、本殿につながる拝殿と相の間(幣殿)部分が徳川幕府第5代将軍「徳川綱吉」の時代である1700年(元禄13年)に加賀藩第2代藩主(加賀前田家第3代当主)「前田利常」の三女で安芸国広島藩第2代藩主「浅野光晟」の正室となった「満姫(自昌院)」の寄進により増築されたと伝えられており、江戸時代には「雑司谷鬼子母神」として現在の台東区下谷の「入谷鬼子母神」と千葉県市川市の「中山法華経寺の鬼子母神」とあわせて「江戸三大鬼子母神」と称されて、江戸時代の庶民から武家まで多くの信仰を集めたほか徳川将軍家の御成りもあったとされています。

また、1960年(昭和35年)に「東京都有形文化財」に指定されたほか2016年(平成28年)になると国の「重要文化財」に指定されています。

『上川口屋』については、もともと加賀藩御用達となった飴屋が前身とされる説があり、徳川幕府・第11代将軍「徳川家斉」の時代である1834年(天保5年)と1836年(天保7年)の2回に分けて刊行された江戸府内と近郊(武蔵)の地誌として、寺社・旧跡・橋・坂などの名所が鳥瞰図を用いながら記されている「江戸名所図会」(全7巻20冊)の中で後半の1836年(天保7年)に刊行された4巻において鳥瞰図で描かれた「雑司谷鬼子母神」境内に現在の『上川口屋』と同じ位置に「あめや」と書かれた屋号「川口屋」があり、風車・麦藁細工の獅子とともに飴がこの地の名産として紹介されています。

また、間口6メートル程度である現在の『上川口屋』の建物は建築様式などから江戸時代後期から明治期に建てられたと推測されています。

このノスタルジックな建物は、1991年(平成3年)に劇場公開されたスタジオジブリ制作の長編アニメ「おもひでぽろぽろ」(脚本・監督:高畑 勲)の映画宣伝用イラストの中で1966年(昭和40年)当時の小学5年生の主人公が友達と駄菓子屋の前で話しをしているシーンのモデルとして描かれており、海外のメディアからも『上川口屋』が紹介されています。

(自分は「おもひでぽろぽろ」の映画を観たことがないので定かではありませんが、駄菓子屋のシーンは映画宣伝用イラストであり映画本編の中で使用されていないようです。)

今回は、10月と11月の2回に渡り平日の午後に東京メトロ・副都心線「雑司ヶ谷駅」から池袋方面に徒歩で向かう機会があり、その途中で「鬼子母神堂」に立ち寄りました。

「鬼子母神堂」があるエリアは、推定樹齢400年以上とされる樹木を含む「鬼子母神大門ケヤキ並木」の参道および境内に推定樹齢が600年以上とされる江戸時代に「子授けイチョウ」として親しまれていた「雑司ヶ谷鬼子母神のイチョウ」など多くの樹木に囲まれた静かな住宅街であり、ノスタルジックな『上川口屋』の建物や陳列されている駄菓子類などを見ると時代が遡ったような懐かしさを感じる癒しの空間となっています。

樹木に囲まれている「鬼子母神堂」境内は、夏場の夕涼み場所としても最適だと思いますので機会があれば、雑司ヶ谷周辺を訪れた際にまた立ち寄り、夏場の暑い時期であれば『上川口屋』で冷たいラムネなどを飲んで癒されながら休憩してみたいと思います・・・- 旅行時期

- 2020年11月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- 東京メトロ副都心線・雑司ヶ谷駅1番出入口から徒歩5分程度です。

- お買い得度:

- 4.0

- 昔ながらの駄菓子屋です。

- サービス:

- 4.0

- ベテランのおばあちゃん店主が対応しています。

- 品揃え:

- 4.0

- 昔懐かしいフタ付容器や木枠ケースに物干ハンガーなどを利用して数多くの駄菓子をコンパクトに陳列しています。

- バリアフリー:

- 4.0

-

湯島聖堂最古の第5代将軍・徳川綱吉の時代となる唯一の木造建造物です!

投稿日 2021年05月03日

総合評価:4.0

『湯島聖堂 入徳門』は、中華人民共和国(中国)の春秋時代に思想家かつ儒教の創始者であった「孔子」(生誕:紀元前552年頃から死没:紀元前479年)の霊とあわせて儒教における先哲を先師・先聖として祀る文京区湯島1丁目にある「孔子廟(大成殿)」を中心に構成された『湯島聖堂』の関連施設であり、『湯島聖堂』が1922年(大正11年)に国指定の「史跡」となった翌年の1923年(大正12年)に発生した「関東大震災」において多くの施設が被災する中で被災を免れて現存する唯一の木造建造物です。

『湯島聖堂』の歴史については、江戸時代初期に徳川将軍家4代(家康・秀忠・家光・家綱)に仕えた朱子学派の儒学者である「林 羅山」が徳川幕府第3代将軍「徳川家光」の時代となる1632年(寛永9年)に「忍岡聖堂」と称する私塾でもある「孔子廟(先聖殿)」を現在の上野恩賜公園である私邸内の上野忍岡に創建していますが、儒教の教えを学問の儒学として重んじていた徳川幕府第5代将軍「徳川綱吉」により儒学の振興を図ることを目的として「忍岡聖堂」を新たな現在の文京区湯島1丁目となる神田湯島の地に移転させ『湯島聖堂』と称する「孔子廟(大成殿)」を中心とした施設を1690年(元禄3年)に創建したのがはじまりとされ、現在の『入徳門』は徳川幕府第5代将軍「徳川綱吉」末期の時代である1704年(宝永元年)に建造されたものとなります。

その後に度重なる火災などに見舞われ荒廃していた『湯島聖堂』を徳川幕府第11代将軍「徳川家斉」の時代である1797年(寛政9年)に林家の私塾としての学問所から徳川幕府直轄教学機関の「昌平坂学問所(通称:昌平校)」が設立され、2年後の1799年(寛政11年)になると敷地を拡大しての大規模な改築が行われ「孔子廟(大成殿)」は創建時のおよそ2.5倍に拡張した規模の建物になっています。

ちなみに『湯島聖堂』の地が昌平坂と呼ばれる由来は、「孔子」の生誕地である中国東部の黄海に面する当時の魯国・昌平郷(現在の山東省曲阜市)の地名からつけられたものです。

明治維新を迎えると明治政府に引き継がれ官立の「昌平学校」となりますが、1871年(明治4年)に閉鎖となり儒学の学問所としての歴史に幕を閉じて文部省が設置され「近代教育発祥の地」として近代教育の原点となる施策が講じられるようになっています。

また、1923年(大正12年)の「関東大震災」で『入徳門』と「水屋」以外の被災し焼失した現在の建物は、1935年(昭和10年)に鉄筋コンクリート造による建造物として再建されています。

今回は、平日の午後にお茶の水エリアを訪れた際に少し時間があったので久しぶりに日本の寺院とは異なり独特な異国を感じさせる『湯島聖堂』に立ち寄りました。

高低差のある『湯島聖堂』の敷地内は、正門となる「仰高門」から石段を上がりながら『入徳門』を通り、さらに石段を上がった最上部の「杏壇門」をくぐると正面に「孔子廟(大成殿)」とその両側を「回廊」で囲まれた神聖な雰囲気が漂ってくる石畳の「前庭(広場)」空間が広がります。

過去にも数回に渡り『湯島聖堂』に立ち寄ったことがありますが、毎回とても静寂で独特な雰囲気が漂ってくる敷地内の石段を上がって『入徳門』を通り「孔子廟(大成殿)」のある石畳の「前庭(広場)」空間に立つと時空を超えて雑念が洗い流されたような清々しい気分になります。

また、土曜・日曜・祝日などの限られた日のみ「孔子廟(大成殿)」内部が公開され、「孔子像」と「孔子」の高弟とされる四賢像の「孟子像」、「顔子像」、「曾子像」、「子思像」などが拝覧できますので土曜・日曜・祝日に立ち寄ることをお勧めします。

機会があれは、土曜・日曜・祝日および「孔子祭」(4月第4日曜)などの行事が開催される日にあわせて立ち寄ってみたいと思います・・・- 旅行時期

- 2020年12月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- JR:御茶ノ水駅・東京メトロ:新御茶ノ水駅から聖橋を渡ってすぐです。

- 人混みの少なさ:

- 4.5

- 平日の午後でしたが、ほとんど人はいませんでした。

- バリアフリー:

- 2.0

- 敷地内は高低差があり石段があります。

- 見ごたえ:

- 4.0

- 湯島聖堂最古の5代将軍・徳川綱吉の時代となる唯一の木造建造物です。

-

紅葉シーズンは池を囲むモミジの赤色とイチョウの黄色に空の青色のコンストラストが奇麗です!

投稿日 2021年05月02日

総合評価:4.0

『日比谷公園 雲形池(くもがたいけ)』は、「皇居外苑」南側に位置する「東京都公園協会」が管理する都立公園である『日比谷公園』(敷地面積:161,636.66平方メートル)敷地内の西側出入口となる「霞門」付近に公園が開園した当初から整備されているドイツ式庭園の要素を取り入れた池です。

ちなみに『日比谷公園』一帯は、「日比谷入江」と呼ばれる海辺の湿地帯が広がる地域であり、「徳川家康」が江戸に入府後の1592年(天正20年)から「江戸城・西の丸」の拡張工事などに伴い「日比谷入江」の埋め立てが始り、「徳川幕府」が誕生した1603年(慶長8年)以降から外濠や運河の開削など江戸府内の大改造に伴い本格化した埋め立て事業によって「日比谷入江」は完全に姿を消し、各大名の上屋敷地となっていました。

明治維新後の1871年(明治4年)になると「大日本帝国陸軍・操練所(近衛師団練兵場)」が設置されますが、1888年(明治21年)に「練兵場」が現在の「明治神宮外苑」に移転したことに伴い1893年(明治26年)に跡地が陸軍から当時の「東京市」に払下げとなり、大規模建築に適さない軟弱な埋め立て地であったことから1903年(明治36年)にドイツ式庭園の要素を取り入れて整備をしながら「江戸城・外郭城門」のひとつであった「日比谷御門(通称:日比谷見附)」の石垣の一部を残すとともに石垣西側の「江戸城」中濠の面影を偲び和風の「心字池(しんじいけ)」として整備するなど日本庭園の手法も取り入れた日本国内初となる「洋風近代式公園」(洋風7割・和風3割)として開園しています。

100年以上の歴史ある『日比谷公園』は、開園当初から庶民に親しまれる”東京のシンボル的公園”であり、1989年(平成元年)に公園に対する愛護の精神を高め整備を推進するために「日本公園緑地協会」などが選定した「日本の都市公園100選」に選ばれているほか、2006年(平成18年)に「都市公園法施行50周年等記念事業実行委員会」により「日本の歴史公園100選」にも選定され、2007年(平成19年)になると景観法による「景観重要公共施設(景観重要都市公園)」に指定されています。

『雲形池』の中央部分には、鶴が翼を広げて天を仰ぎくちばしから水を噴く姿が特徴的な「鶴の噴水」が設置されており、詳細な制作・設置年が定かではありませんが公園内の案内板によると1905年(明治38年)ごろに日本を代表する鋳金・鋳造の工芸家・彫金家であった東京美術学校(現在の東京芸術大学)の「津田信夫」氏と「岡崎雪声」氏の共同制作によるブロンズ製の装飾用噴水とされており、日本における装飾用噴水の設置された歴史としては「鶴の噴水」が3番目に古い制作と言われています。

今回は、平日の午後に日比谷エリアを訪れた際に東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」から『日比谷公園』に立ち寄り、短時間でしたが公園内を散策して『雲形池』などを写真撮影してみました。

『日比谷公園』に立ち寄った際は、天候も良く『雲形池』周囲のモミジとイチョウの紅葉した赤色と黄色に空の青色の調和のとれたコンストラストが水面にも映りとても奇麗で癒されました。

紅葉シーズンの『雲形池』周辺は、写真撮影スポットとしてお薦めできます。

機会があれば、『雲形池』のほかに公園内各所の四季折々の草花や樹木とともに敷地内に点在しているさまざまな遺構・記念碑などをゆっくりと時間をかけて見て廻りたいと思います・・・- 旅行時期

- 2020年12月

- 利用した際の同行者

- 一人旅

- アクセス:

- 4.0

- 東京メトロ・霞ヶ関駅から日比谷公園・霞門を利用すると最短です。

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- 平日の午後でしたが、園内ベンチで休憩したり散策する人がまばらでにいる程度でした。

- バリアフリー:

- 4.0

- 公園内の遊歩道は舗装されています。

- 見ごたえ:

- 4.0

- 紅葉シーズンは池を囲むモミジの赤色とイチョウの黄色に空の青色のコンストラストが奇麗です。