誰でも気軽に立ち寄ることができる”やすらぎの空間”です!

- 4.0

- 旅行時期:2020/12(約5年前)

-

-

by hiroさん(男性)

新宿 クチコミ:23件

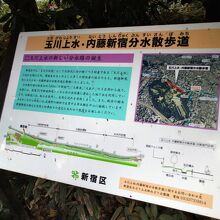

『玉川上水 内藤新宿分水散歩道』は、「新宿御苑」北側エリアの東側「大木戸門」から西側「旧新宿門」まで総延長およそ540メートルとなる区間を3工区に分割して、2009年度(平成21年度)に「大銀杏区間」(およそ240メートル)の整備を開始してから2010年度(平成22年度)に「大木戸区間」(およそ120メートル)さらに2011年度(平成23年度)に「旧新宿門区間」(およそ180メートル)までを3年間にわたり整備して、江戸時代にこの地を流れていた「玉川上水」の面影を次世代に継承することをコンセプトに再現した散策路です。

「玉川上水」は、江戸時代に大都市化する江戸府内の生活用水を確保するために多摩川上流の羽村(現在の羽村市)を「取水堰」として徳川幕府・第4代将軍「徳川家綱」の時代である1653年(承応2年)に開削された水路であり、「四谷大木戸」(現在の四谷4丁目交差点付近)までの全長およそ42.7キロメートル(高低差およそ92.3メートル)区間の地上部分を開渠とした水路で生活用水となる上水を流し、「四谷大木戸」以降の区間は地中部分に樋(木樋、石樋)を用いた暗渠として当時の江戸府内に上水が供給されています。

「内藤新宿」については、「徳川家康」が江戸に入府した翌年となる1591年(天正19年)に徳川家の家臣で「徳川秀忠」(後の第2代将軍)の守役を務めた「内藤清成」の長年にわたる功績が認められ、現在の「四谷」から「代々木」までの東西区間と「千駄ヶ谷」から「大久保」までの南北区間におよぶ広大な敷地を「徳川家康」から賜り、その地名が「内藤町」と呼ばれるようになったことが始まりとされています。

その後の1604年(慶長9年)に「日本橋」を起点として定められ「五街道」のひとつに数えられるようになった「甲州街道」最初の宿場「高井戸宿」までの距離が「日本橋」から約4里であり、その他の「五街道」最初の宿場と比較するとその距離が約2倍と長かったため、徳川幕府・第5代将軍「徳川綱吉」の時代である1698年(元禄11年)に「日本橋」と「高井戸宿」の中間地点であり「甲州街道」から分岐する「成木街道(青梅街道)」の起点となる「新宿追分」付近の内藤家が賜わっていた広大な下屋敷の一部を徳川幕府に返還することにより、町屋や馬継ぎの施設を設けた新たな「甲州街道」最初の宿(新宿)が設置され「内藤新宿」と呼ばれるようになっています。

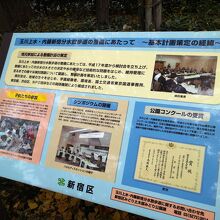

ちなみに現在の「新宿御苑」は、1691年(元禄4年)より幕末まで高遠藩(現在の長野県伊那市)の藩主を勤めた内藤家の「四谷荘」と呼ばれていた下屋敷跡であり、「新宿御苑」の『玉川上水 内藤新宿分水散歩道』に再現された「玉川上水」は、散策路の地下部分を通る「甲州街道(国道20号)・新宿御苑トンネル」内の共同溝に湧出していた地下水を水源として活用するための約100トンの水を貯留できる地下水槽を設けてポンプアップ方式により地上部分の水路に循環させて流し、水路周辺を武蔵野の雑木林等に生育する草木類を主体に四季の変化が楽しめる多様な植栽が配置されており、2010年(平成22年)に「第26回 都市公園コンクール」(材料・工法・施設部門:大規模施設)において「国土交通大臣賞」を受賞しています。

今回は、「新宿御苑」周辺を訪れた際に『玉川上水 内藤新宿分水散歩道』に立ち寄りました。

『玉川上水 内藤新宿分水散歩道』は、「新宿御苑」内の和洋式によるさまざまな庭園が整備されている有料エリアと異なり、誰でも気軽に立ち寄ることができる無料エリアとなっており、大銀杏などの樹木とあわせて水路周辺の草木類など多様な植栽で囲まれていて雑木林の中にいるような都会の中であることを感じさせない”やすらぎの空間”に癒されました。

機会があれば、「新宿御苑」エリアを訪れた際にまた立ち寄りと感じるお薦めの散歩道です。

- 施設の満足度

-

4.0

- 利用した際の同行者:

- 一人旅

- アクセス:

- 4.5

- 東京メトロ・新宿御苑前駅の1番出入口から徒歩1分程度(約60メートル)です。

- 人混みの少なさ:

- 4.0

- 平日の午後でしたが、数名の方を見かけるていどでした。

- バリアフリー:

- 4.0

- 散歩道に段差はありません。

- 見ごたえ:

- 4.0

- 江戸時代の玉川上水をイメージして再現された水路周辺に草木類など多様な植栽で囲まれていている”やすらぎの空間”です。

クチコミ投稿日:2021/04/10

いいね!:2票

利用規約に違反している投稿は、報告することができます。 問題のある投稿を連絡する