2024/04/28 - 2024/04/28

2位(同エリア60件中)

![]()

FUKUJIROさん

- FUKUJIROさんTOP

- 旅行記452冊

- クチコミ159件

- Q&A回答111件

- 629,762アクセス

- フォロワー349人

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

昨年のゴールデンウィークは、サラリーマン生活で初めての9連休でした。もう高齢者の仲間入りをしたし、毎年ゆっくり休みたいと願ったのですが、会社はそんな小さな我儘も許してくれませんでした。

前半の3連休は◯△×で、休めたのは土曜日だけ。後半の4連休でかろうじてゴールデンウィークを感じた次第です。

3連休中日の△は仕事かどうか微妙ながら仕事関係の食事会があって高崎まで出かけることになりました。それならばと高崎からちょっと足を延ばして磯部温泉で日帰り入浴を楽しみました。旅行記とは言えないただの覚え書きです。

磯部温泉はインバウンドとは無縁のようで、外国人旅行者は見かけませんでした。

- 旅行の満足度

- 4.5

- 観光

- 4.0

- 同行者

- 一人旅

- 一人あたり費用

- 1万円未満

- 交通手段

- JRローカル 徒歩

-

信越本線の安中駅を過ぎたら進行方向右側に上毛三山の一つ、妙義山が見えました。

ゴールデンウィークの中日だからか、ここまでの電車はガラガラでした。 -

磯部駅は明治18年(1885年)10月15日に開業、平成24年6月に駅舎をリニューアルしました。

-

駅前に温泉マークを付けたタクシーがありました。

-

駅前には、日本最古の温泉記号発祥の地碑があります。

-

恐妻碑。

NHKの9代目会長であった阿部真之介氏はしばしば磯部温泉を訪れていました。

阿部氏は「恐妻とは愛妻のいわれなり」という名言を残しており、そこから磯部温泉は愛妻の湯となりました。

そして令和元年(2019年)7月、「恋人の聖地」に認定されました。 -

謎のモニュメント。

-

磯部温泉の看板。

-

駅前通りの飲食店は、左側のいしい食堂さんだけです。

金曜日定休、月曜日はお昼だけの営業、それ以外の日はお昼と夕食の時間に営業です。 -

駅前通りにも温泉街にもコンビニはありません。必要なものは事前に用意してください。

少し歩くと休憩スペースがあります。 -

磯部温泉のマップ。

-

信号のない交差点。直進すると赤城神社があります。

-

温泉街へ続く道。

-

赤城神社の社号柱。

-

赤城神社のある磯部公園の案内板。

-

赤城神社の拝殿。

約1100年前の元慶年間(877~885)の創建と伝わり、当時ここは赤木村と呼ばれていたことから、赤城神社となったようです。

御祭神は大己貴命・豊城入彦命・磐筒男命の三柱です。

旧上磯部村、旧西上磯部村の鎮守として崇敬され、明治時代には上磯部村の諏訪社や西上磯部村の八幡宮、白山社などが合祀されました。 -

向拝の彫刻。

-

何だかわからなかったのですが、「結び処」だそうで、恋人や夫婦が誓いの絹紐を結ぶことで、固い絆が結ばれるみたいです。

この構造は、座繰りで使われる糸枠(糸を巻き取るための木枠)をイメージしているそうです。

国内で生産される生糸の約6割が群馬県安中市の碓氷製糸株式会社の生産で、誓いの絹紐はその工場で特別に生産したものだそうです。 -

赤城神社の奥には緑があふれる「磯部詩碑公園」となっています。磯部を訪れたことのある15人の文士たちの作品が刻まれた詩碑があります。

よろしければ、磯部温泉に泊まり、公園の詩碑をしっかり見たときの旅行記もご覧ください。

https://4travel.jp/travelogue/11720956 -

拝殿の向かって右側に大きな石碑がありました。

右は、「明治百年記念 磯部町記念碑」で、昭和43年10月23日建立。

左は、「建設委員」の碑。 -

磯部温泉会館。立派な建物ですが、用途は不明です。

-

入り口前に自動販売機がありました。

-

タバコの販売機かと思ったのですが、「誓いの絹紐」を販売しているようです。

かなり手入れをしていないように見えますので、実際に購入できるかどうか不安です。

誓いの絹紐は、全部で7色あり、価格は500円です。 -

磯部温泉会館を覗いて見ました。年末年始と祝日が休館のはずですが、普通の日曜日でも休館でした。

-

愛妻湯の町 磯部温泉郷の招き猫。

-

児童公園も付随していて、雀の顔のすべり台がありました。温泉マーク付きです。

-

噴水のある愛妻の池もあります。

-

磯部公園から数分歩いて磯部交差点に来ました。

-

交差点の脇に石碑がありました。

-

秋山◯直先生碑。

-

それっぱい建物を発見、幟がありました。

-

看板がありました。

天明3年、浅間山大噴火により温泉の湧出量が増したのが磯部温泉の始まりです。平成8年に新しい源泉を発掘し、平成13年に恵みの湯を開館しました。 -

駐車場のハナミズキ。

-

恵みの湯。

磯部温泉唯一の日帰り温泉施設で、源泉温度 52.6度のナトリウム-塩化物・炭酸水素塩強塩温泉(中性高張性高温泉)です。効能いろいろありますが、磯部温泉は胃腸の霊泉として知られています。 -

中山道碓氷関所設置400周年の幟。令和5年のことでした。

-

館内に「入館者400万人突破」の幕がありました。奥の部屋は食堂です。

温泉は、大浴場と露天風呂、遠赤外線サウナとスチームサウナがあります。また、介護を必要とする方のための専用の福祉浴室があります。

温泉の写真はありません。この日の群馬県西部は気温30℃の真夏日でしたが、露天風呂は屋根付きの開放空間でとても気持ち良かったです。温泉は空いていました。 -

風呂上がりにマッサージを受けました。15分300円。

-

お昼を食べましょう。お昼時にも関わらず、食事をしている人は数人でした。注文は自動販売機で食券を購入します。

-

かき揚げそば 550円。

-

お土産もいろいろありました。磯部温泉の名物といえば、小麦粉と砂糖に磯部温泉の鉱泉水を使用した「磯部せんべい」です。

-

駅へ戻る途中で、信照寺にお参りしました。

-

参道にたくさんの石碑があります。

-

山門。

-

山門前の地蔵尊。

-

真言宗豊山派のお寺です。

-

山門を潜ると右手に池がありました。たくさんの鯉が寄ってきました。

-

池の脇には、水掛けあやかり地蔵尊。

-

栄林山 信照寺の本堂です。

慶長4年(1599年)に下曽根信正が養父・信照の菩提を弔うために創建したと伝わります。

甲斐源氏の流れを汲む下曽根氏は武田家に仕えましたが、武田家滅亡後は徳川家の家臣となりました。

天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原攻めに加わった下曽根信照は、武蔵野国・岩槻城攻めで討死しました。

後を継いだ弟で養子の信正は、当地に千石の知行を得ました。 -

本堂の願供養念珠。

念珠を手前に引くと、数珠玉がカタカタと音を鳴らしながら回ります。

稀に見かけますが、珍しいものです。

御本尊は大日如来像。

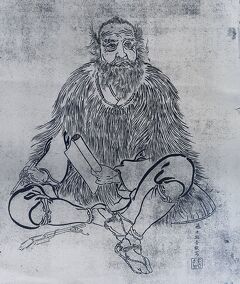

本堂内には、安中市の文化財にされている絹笠大明神立像(馬鳴菩薩)があります。写真を見ると、頭に絹の反物(3巻)を乗せた彩色立像です。 -

本堂前のお賓頭盧様。

釈迦の弟子である十六羅漢の筆頭に挙げられ、千人の阿羅漢を従え、博識であり慈悲深く十善を尊重し、神通力を持っていたとされます。

日本では、撫でるとその部位の病気が治るとされていますので、体中を撫でました。 -

有縁無縁精霊堂。

-

平成24年7月に第37世の良憲和尚が建立しました。

-

墓地の奥には念佛塔がありました。

-

磯部駅に戻りました。

信越本線は、1時間に1本程度なので、注意が必要です。 -

磯部駅から西方に山開き直前の妙義山が見えました。妙義山は、香川県の「寒霞渓」、大分県の「耶馬渓」とともに日本三大奇勝と言われている景勝地です。

-

その妙義山から、まるで降りてからように見えた高崎行きの電車です。

-

高崎駅までは4駅、18分です。

改札口を出て、一度東口へ向かいます。

高崎駅は、明治17年(1884年)5月1日の開業。今年で開業140周年です。 -

高崎駅東口のロータリー。

-

高崎駅東口。右下に何かのマークが見えます。

-

高崎駅開業140周年のロゴマークです。

-

西口に向かって歩くと、構内の通路に、音符の付いた時計がありました。音は出ないようです。

-

構内通路のど真ん中には、上野三碑(こうずけさんぴ、レプリカ)が展示されています。

平成29年にユネスコ「世界の記憶」に登録された群馬県が誇る貴重な石碑で、国内に18例しか現存しない古代(7~11世紀)の石碑のなかでも最古の石碑群です。いずれも高崎市にあります。 -

多胡碑(たごひ)。

和銅4年(711年)頃、多胡郡が建されたことを記念して建てられた石碑です。碑文中の「羊」の文字については人名と考える説が有力で、「羊」は多胡郡の初代長官であり、渡来系の人物であった可能性があります。 -

山上碑(やまのうえひ)。

天武10年辛巳(681年)、放光寺の僧・長利 が母親の追善供養のために建てた石碑です。

鮮半島新羅の石碑に類似しており、渡来人が碑の建立に関わっていたことを示しています。山上碑は、日本語の語順で漢字を並べた最古級の歴史資料です。 -

金井沢碑(かないざわひ)。

神亀3年(726年)、三家氏を名乗る豪族が仏の教えにもとづいて先祖の供養と一族の繁栄を祈って建てた石碑です。三家氏は山上碑を建てた豪族の子孫であると考えられています。

碑文には、「群馬」の文字が刻まれ、県内では最古の事例であり、群馬県の名前のルーツを知る上で非常に貴重な資料です。 -

西口の出口には、高崎市の名産である一対のダルマが飾られています。平成9年設置、赤い「幸福のだるま」。

-

白い「幸福のだるま」。

制作は宮田亮平氏、企画は日本交通文化協会。 -

西口を出たら、この看板がありました。

-

西口のロータリー。

-

高崎おとまちプロジェクトの歌謡ショーが行われていました。

-

高崎駅の西口です。高崎駅の東西を結ぶ通路には「シンフォニック・アヴェニュー」の名が付いていました。

-

こんなお得な看板を見つけました。お得なんですが、該当するタクシーが2台しかないので、運が良くないと乗れないかも。

今回は経費で落とせるので、普通のタクシーで移動します。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

茨城・栃木・群馬の旅その2

-

前の旅行記

旧谷中村の痕跡を探すつもりが、全国唯一の平地にある三県境を見ただけになりました

2024/04/13~

わたらせ

-

次の旅行記

ゴールデンウィークなんだから、記録的円安でも世界一周しちゃいました

2024/05/03~

鬼怒川温泉

-

日本一の産出量を誇った足尾銅山跡を歩きました

2021/11/03~

足尾

-

わたらせ渓谷鐵道(間藤駅~足尾駅~通洞駅)に沿って下って、歩きました

2021/11/03~

足尾

-

足尾銅山観光を観光してから、わたらせ渓谷鐵道を完乗しました

2021/11/03~

足尾

-

佐野に義人・田中正造翁の生家を訪ねました

2021/11/04~

佐野

-

東武佐野線の終着駅、葛生駅まで行って廃線跡を歩きました

2021/11/04~

佐野

-

SLもおか号に乗って真岡線の終着駅・茂木駅を目指しました

2021/11/20~

益子・茂木

-

真岡駅とSLキューロク館、そして門前エリアを散策しました。

2021/11/20~

真岡

-

那須烏山市の山あげ会館と龍門の滝を観光して、蓄電池駆動電車で帰りました

2021/11/21~

那須烏山

-

チーバーと孫の3人で初お泊まり旅

2021/12/19~

佐野

-

2023GWは9連休だけど、やっぱり安近短(1)高萩炭礦資料館とパワースポットいっぱいの高萩八幡宮

2023/04/29~

高萩

-

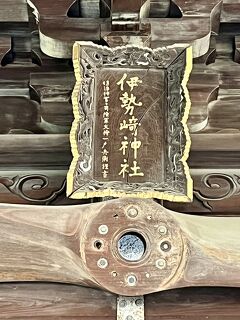

昔は栄えていた伊勢崎の盛衰を偲びながら街歩きしました(午前の部)

2023/10/07~

伊勢崎

-

昔は栄えていた伊勢崎の盛衰を偲びながら街歩きしました(午後の部)

2023/10/07~

伊勢崎

-

古峯神社に参拝して、古峯園の紅葉を見ました(前編)

2023/11/02~

鹿沼

-

古峯神社に参拝して、古峯園の紅葉を見ました(後編)

2023/11/03~

鹿沼

-

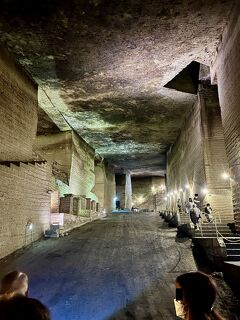

オータニサンにも見てほしい世界で唯一の大谷資料館

2023/11/08~

宇都宮

-

大宝八幡宮を参拝して、結城の街を歩きました(前編)

2023/11/22~

結城・下妻

-

大宝八幡宮を参拝して、結城の街を歩きました(中編)

2023/11/23~

結城・下妻

-

大宝八幡宮を参拝して、結城の街を歩きました(後編)

2023/11/23~

結城・下妻

-

辰(龍)年の記念に、かつては日本一の長さを誇った竜神大吊橋を渡ってみました

2024/01/14~

常陸太田・東海村

-

旧谷中村の痕跡を探すつもりが、全国唯一の平地にある三県境を見ただけになりました

2024/04/13~

わたらせ

-

GWなのに仕事なんだから、仕事前に磯部温泉で日帰り入浴してもいいよね

2024/04/28~

磯部温泉

-

ゴールデンウィークなんだから、記録的円安でも世界一周しちゃいました

2024/05/03~

鬼怒川温泉

-

世界一周の帰りにあしかがフラワーパークに寄り道してイルミネーションを見て来ました

2024/05/03~

足利

-

北風が冷たかったから、渡良瀬橋の夕日を見に行きました。

2024/11/23~

足利

-

群馬県最南端の川俣駅から最西端の大前駅まで行くだけの群馬旅

2025/11/01~

嬬恋・北軽井沢

-

旧太子駅跡の見学と雨天の草津温泉旅<森から生まれる虹を初めて見ました>

2025/11/09~

中之条

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

磯部温泉(群馬) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 茨城・栃木・群馬の旅その2

0

71