2024/08/13 - 2024/08/13

403位(同エリア1012件中)

![]()

kojikojiさん

- kojikojiさんTOP

- 旅行記1795冊

- クチコミ1205件

- Q&A回答73件

- 3,527,838アクセス

- フォロワー172人

この旅行記のスケジュール

2024/08/13

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

昨年の「竿灯・ねぶた・よさこい・阿波おどり・韓国周遊クルーズ」では釜山に続き徳島も台風の影響で抜港になってしまい、「阿波踊り」を観ることは出来ず、自分で手配した「あわぎんホール」と「南内町演舞場」の観覧券も払い戻しが出来ないので無駄になってしまいました。今年は台風の発生は無いのでここまで順調にクルーズを続けています。高知を深夜に出港したダイヤモンド・プリンセスは翌朝早朝には徳島県の阿南町の「蒲生田岬灯台」の沖合いを航行していました。「伊島」の沖合いで航路を変えて「小松島港」を目指します。15階のデッキからは対岸の和歌山県の海岸線も見えます。徳島県側の海岸線は昨年の春に四国を周遊するツアーで愛媛県から徳島県まで海岸線を走破したので懐かしくも思えます。さらに天気が良いので「淡路島」や「鳴門海峡大橋」までもが見えます。そして以前宿泊した「アヲアヲリゾート」というホテルまで確認できました。早春にはワカメ漁が出来たり牡蠣小屋では焼き牡蠣が楽しめるとても良いところでした。海上自衛隊の「小松島航空基地」が見えてくると「小松島港」も間もなくです。「小松島港 赤石埠頭 コンテナターミナル」に停泊した後は船を降りて、小松島市が用意してくれているシャトルバスで「南小松島駅」まで移動します。バスの運行については出発前と青森で小松島市役所に電話して運行時間などを確認してありました。ここから「南小松島駅」までは問題なく移動できるのですが、問題はそこから「徳島駅」までのJR牟岐線の移動です。切符は駅にある仮設のカウンターですぐに買えてホームに薦めましたが、後から来たシャトルバスの人は人数制限でホームには入れません。やって来た汽車は1両編成で、すでに徳島に向かう人で混雑しています。この汽車に乗れないと次の列車まで40分待たなければなりません。そこへ数千人の乗客の多くが向かうわけです。予定通り「徳島駅」に付いて、まずは駅近く「安兵衛」という居酒屋に向かいます。11時の開店に合わせて店に入り、阿波尾鶏の焼き鳥や季節の鱧の湯引きに名産のワカメ、クジラのユッケなどをいただきます。この店は以前あった「徳島そごう」の人から教えてもらいましたがとても美味しかったです。最後は親子丼で締めました。午後は「あわぎんホール」で選抜阿波踊りの鑑賞です。この日のチケットを取るのも大変で、発売日の午前10時前に家のパソコンの前に座って何とか良い席を押さえました。午後1時30分の回は「若獅子連」「ささ連」「阿保連」「蜂須賀連」「ほんま連」「娯平連」が出演されました。阿波踊りを見たのはかなり昔に東京の高円寺の阿波踊りだけでしたが、劇場の中でありながらその魅力を感じることが出来ました。次の「あわぎん南内町演舞場」に行くまでに食事をしないとならないのですが、町中の飲食店はどこも混んでいました。何とか駅前の「セルフうどん」で食事を済ませて演舞場に向かいます。

- 旅行の満足度

- 5.0

- 観光

- 5.0

- ホテル

- 4.0

- グルメ

- 4.5

- ショッピング

- 4.5

- 交通

- 4.5

- 同行者

- カップル・夫婦(シニア)

- 一人あたり費用

- 20万円 - 25万円

- 交通手段

- 高速・路線バス 観光バス 船 タクシー JRローカル 私鉄 徒歩

- 旅行の手配内容

- ツアー(添乗員同行なし)

-

昨年の「竿灯・ねぶた・よさこい・阿波おどり・韓国周遊クルーズ」では釜山に続き徳島も台風の影響で抜港になってしまい、「阿波踊り」を観ることは出来ず、自分で手配した「あわぎんホール」と「南内町演舞場」の観覧券も払い戻しが出来ないので無駄になってしまいました。今年は台風の情報も無く、デッキに上がってみるとこの天気です。

-

四国最東端の「蒲生田岬」の沖合いに浮かぶ「伊島」がきれいに見えました。ここから紀伊水道に進路を変えていきます。

-

その「伊島」の最東端の岩礁の先を白い漁船東の方向はが太平洋に向かっています。

-

紀伊水道を通る船舶の目印になる標識「伊島灯台」がきれいに見えます。

-

東の方向は逆光になってしまいますが、薄っすらと紀伊半島の和歌山の田辺市辺りが見えています。

-

「津乃峰山(つのみねさん)」は阿南市にある標高284メートルの山で、「日峰山」と「中津峰山」と共に阿波三峰の1つです。山頂へ登るリフトの線が薄っすら見えます。

-

青島と中津島など小さな島が浮かんでいます。辰巳の工業団地も背後に見えます。阿南には王子製紙の工場もあり、ティッシュの「ネピア」を製造しています。同じダイヤモンド・プリンセスで10月に行ったニュージーランドでは「ネーピア(Napier)」に寄港しましたが、この町からパルプになる木材が輸入され、王子製紙で「ネピア」になっていると後に知りました。

-

進行方向に徳島の町が見えてきました。海岸線に走る高速道路の効果の辺りが新町川です。一昨年に「室戸岬」から「徳島空港」に向かってこの辺りも走ったので懐かしく思えてきます。

-

徳島のシンボルでもある「眉山」も見えます。山頂にある白いパゴダはヤンゴンのの「シュエダゴン・パゴダ」をモデルにして建設されたものです。万葉集の中に読まれた「眉のごと雲居に見ゆる阿波の山かけて漕ぐ船泊知らずも」といった感じでしょうか。

-

「雲遠く眉のように見える阿波の山を目ざして漕いでゆく船が、どこに泊るかを知らぬことよ。」という意味の歌ですが、この後い停泊したあと徳島へ行くのは大変なので確かにそんな気分ではありました。

-

航行波の先には通って来た「伊島」と「蒲生田岬」の辺りが見えます。

-

かなり大型のタグボートがやってきました。

-

水先案内人が乗り込みました。

-

そしてタグボ-トは先に行ってしまいました。

-

進行方向に「鳴門海峡大橋」が見えてきました。

-

2年前にはHISのフリーツアーで鳴門のホテルでゆっくりしたことを思い出しました。

-

その時に3日滞在した「アオアヲナルトリゾート」もその巨大な姿を見せてくれました。全室がオーシャンフロントで、とてもいいホテルでした。ホテルの前の海では養殖している筏でワカメ漁が楽しめましたし、小型船で「鳴門海峡大橋」の下まで行くことも出来ました。

アヲアヲリゾート:https://4travel.jp/travelogue/11741075 -

南海フェリーの「フェリーあい」が「徳島港」を出港していきました。徳島と和歌山を2時間20分で連絡しています。こういったフェリーにも乗ってみたいと思いますが、他にも行きたいところがたくさんあります。

-

海上自衛隊の飛行場である「小松島航空基地」が見えてきました。

-

ここには対潜哨戒ヘリコプターSH-60Jが配備されています。シコルスキー・エアクラフトのSH-60Bの機体を三菱重工業がライセンス生産した海上自衛隊のヘリコプターとしては初のシステム機です。

-

2024年4月に伊豆諸島沖で海上自衛隊のヘリコプター2機が訓練中に衝突して墜落した事故機はこの「小松島航空基地」の所属でした。

-

「小松島航空基地」を回り込んで、「小松島港」に入港します。

-

「小松島港 赤石埠頭 コンテナターミナル」が見えてきました。スロープ状になっているのは「王子製紙 赤石ヤード」で、ニュージーランドの「ネーピア(Napier)」などから輸入された木材はここへ来るわけです。

-

何の建物も無い埠頭に着岸しました。午前9時には下船して、南小松島市が運行するシャトルバス乗り場に向かいます。バスの運行については出発の2週間ほど前に確認しましたが、まだ決まっていないということと部署を回されて、確認できたのは青森滞在中のことでした。

-

9時30分のバスに上手く乗ることが出来ました。バスは順次運行していますが、「南小松島駅」までのピストン運行なので急がなければなりません。

-

バスが港から離れるとダイヤモンド・プリンセスの全体が見渡せました。

-

立江川の河口で、これから乗る牟岐線の単線の線路と並行に走ります。

-

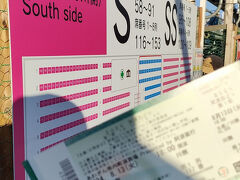

「南小松島駅」に着くとすでに長い列が出来ています。仮設の切符売り場で片道330円の往復切符を買い求めます。自動販売機に並んで片道を買うよりショートカット出来ます。

-

10時19分発の「徳島駅」行きに乗るのですが、ホームにはすでに列が出来ています。これに乗らないとここで40分待つことになります。

-

我々が並んでしばらくすると入場規制が掛かって、たくさんの人が構内に入れなくなりました。バスはどんどん来るのでどうなることやら。

-

定刻にやって来た汽車は1両でした。車内には阿波踊りに向かう人で満席で、さらにたくさん乗り込んだので、朝の通勤列車並の混雑です。

-

10時42分に「徳島駅」到着しました。駅は祭りの前の紅葉とした雰囲気が感じられます。ターミナルビルを出ると「徳島三越」と「アミコ」の入ったビルがあります。ここは数年前まで「徳島そごう」だったビルです。

そごう (徳島店) 百貨店・デパート

-

「徳島駅」のロータリーを抜けてお昼を食べることにします。これまで四国の4つの県庁所在地の駅を見てきましたが、2年前に「松山駅」だけが古いままでした。松山から乗った観光バスのバスガイドさんは「愛媛県だけが。」と嘆いていますが、2024年に新しくなったようです。

徳島駅 駅

-

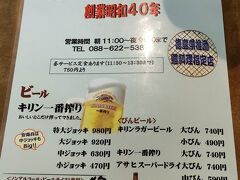

そごう西武の本部の人のおすすめに「安兵衛」に並んで、11時の開店と同時にカウンターに座りました。あっという間に満席になって、すぐに表に並ぶ人も出てきました。

安兵衛 グルメ・レストラン

-

お手頃な値段の居酒屋といったメニューですが、東京では無いような料理も並んでいます。

-

食べる前からテンションが上がってきます。

-

まずはレモンサワーでクールダウンします。船を降りてから怒涛の移動でした。船会社のエクスカーションもあって、夕方に出発して「阿波踊り」を観て戻るという内容で150ドル(24,000円)でした。

-

新ワカメのシーズンは2月や3月ですが、徳島わかめの酢の物も美味しいです。妻と漁船に乗ってワカメ漁をしたのが懐かしいです。

ワカメ漁:https://4travel.jp/travelogue/11741221 -

そして「クジラユッケ」です。高知の「ひろめ市場」では食べられなかったのでここで大満足です。

-

久し振りに焼き鳥も食べたくなりました。

-

徳島なので「阿波尾鶏」の焼き鳥です。名称は「阿波踊り」と尾羽が伸びた立ち姿からつけられているそうです。

-

「ハモ天婦羅」です。6月に行った京都ではハモを満喫しましたが、高知のハモも美味しいです。

-

妻は最後に「梅茶漬け」です。

-

折角の徳島なので「阿波尾鶏丼」をいただきました。薄味ですが、鶏のいい歯ごたえと肉のおいしさを感じます。

-

並んでいる人もいるので早々に店を出ることにします。全部で6,170円でほろ酔いでいい気分です。

-

駅方面に戻りながら「小男鹿本舗冨士屋」にも立ち寄りました。徳島名菓の「小男鹿」を買うことにします。

小男鹿本舗 冨士屋 本店 グルメ・レストラン

-

「小男鹿」と友人たちにお汁粉などを買い求めました。その後は「徳島三越」と「アミコ」で休憩して時間調整をします。

-

午後は「あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)」で「阿波踊り」を観に行きます。

-

チケットは7月1日の発売日の9時30分にパソコンの前に座って10時の発売と同時に購入しました。昨年の同じ手続きでチケットを買っていましたが、台風で抜港になってしまいチケットは無駄になってしまいました。

あわぎんホール(徳島県郷土文化会館) 名所・史跡

-

民謡の阿波踊りの歌詞は「アーラ偉い奴ちゃ 踊る阿呆に 見る阿呆 同じ阿呆なら 踊らにゃ 損々 新町橋まで 行かんか 来い来い 阿波の殿様 蜂須賀様が 今に残せし 阿波踊り」とあります。

-

歌詞の中の「新町橋」とは徳島市内を流れる新町川に架かる橋のこてで、江戸時代の風紀規制に反対した町民がこの橋まで歌いながら踊ったことといわれます。祭り期間中の新町橋周辺は演舞場や踊り広場、群衆が踊り狂う飛び入り会場となります。「あわぎんホール」の緞帳にはこの橋の上で踊る人々が描かれています。

-

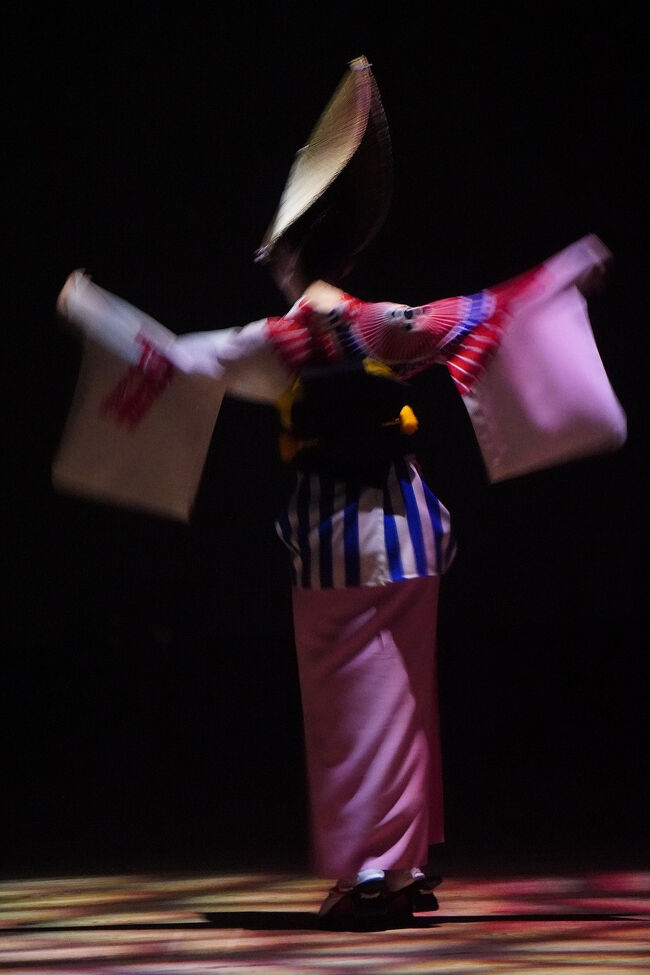

「若獅子連」は1973年の昭和48年の結成で、蝶のごとく美しく舞い、獅子のごとく豪快に弾けると言われる踊りが魅力で、結成した8月の星座「獅子座」を由来して「若獅子連」と命名されました。

-

「若獅子連」の踊りが始まりました。初めて阿波踊りを観たのは15年前に「高円寺阿波踊り」を観に行ったときで、その素晴らしさに魅了されました。そして昨年のダイヤモンド・プリンセスの夏祭りクルーズで本場の踊りを観られると楽しみにしていました。抜港という最悪の結果に落胆しましたが、今年はこうやって観ることが出来て感無量です。

-

高く掲げられた「高張り提灯」は連の象徴ともいえるものです。観覧席から眺めても一番目に付きます。

-

「男踊り」に続いて「女踊り」がはじまります。

-

女踊りは「阿波おどり」の囃子言葉にある「踊り踊らば、しなよく踊れ。しなの良いのを嫁にとれ」という言葉のように、1人1人がしなよく踊ることを目指しながらも、全員の動きが美しく揃う団体美を目指しています。

-

そして「子供踊り」が始まります。小学生くらいの男の子と女の子が上手に踊っているのを観ると阿波踊りの将来は明るいと思います。

-

「女踊り」は両腕を肩から上にあげて垂直に伸ばしています。肘は軽く曲げて、やや前方に出し、手首は曲げずに指先を上に向け、掌はやや内側に向けます。

-

両手は正面からみて軽く「八の字」になる様に開いて、下半身は少し膝を曲げ、軽く腰を落としています。左右の膝を合わせ、爪先は内側に向けて内股です。両足のかかとは上げて、つま先立ちになっています。

-

「男踊り」に入れ替わります。手の平を顔の辺りに持ってきて、脇と肘を大きく外側に開き「八の字」になるように構えています。下半身は膝を外側に向け「くの字」に曲げます。かかとは内側に、爪先は外側に向けています。腰は深めにグッと低く落としています。

-

最後は全員が揃っての踊りになります。

-

始まって10分くらいですが完全に魅了されてしまいました。

-

続いて「さゝ連」の踊りに変わります。部隊の右手に「お囃子」の方々がスタンバイするので少し時間がかかります。

-

天の岩戸にお隠れになった天照大神を誘い出すため、アメノウズメノミコトが両手に笹を持って踊ったということから、その笹にちなんで「さゝ連」と名付け、昭和35年に連を結成をしています。

-

「さゝ連」は「男踊り」が凄い迫力だと感じます。

-

「男踊り」の「三角踊り」は有名なようで、かなり離れた座席から観てもすごいと思わせます。

https://www.youtube.com/watch?v=WKM2eUKauw0 -

この腰の高さで上下の動きが無いままに前に進むのはすごい技術と練習のたまものだと思います。

-

「女踊り」の方向転換なども一糸乱れぬ姿に感動すら覚えます。

-

マスゲームの一斉に行う集団演技のように思えてきます。

-

城内が暗くなったのでびっくりしましたが女性たちの衣装がブラックライトで浮かび上がっています。

-

編笠の縁と手甲と団扇と帯が輝いています。よほど動きに自信が無ければ動きが統一して見えないと思います。

-

男女混ざっての踊りが続きます。

-

フィナーレに向かって踊り手さんがステージの中央に集まります。

-

大太鼓、〆太鼓、三味線、篠笛、そして鉦(カネ)の演奏も最高潮になります。

-

きれいに決まりました。

-

「阿呆連」の踊りに変わりました。スタートから暗いステージでソロでの踊りが始まります。

-

ソロ踊りを「看板おどり」と呼ぶそうです。

-

神楽鈴を持っての踊りは幻想的です。

-

神楽鈴の音を聞くと押井守監督の「イノセンス」の川井憲次の音楽が頭の中に浮かんでしまいます。西田和枝社中の「傀儡歌」はどれもすばらしいです。

-

ステージが明るくなって「女踊り」が始まります。

-

指先から足先までがきれいに揃った見事な踊りです。

-

「阿波の阿の字は阿呆の阿の字」の掛け声でお馴染みの阿呆連のシンボルは浴衣の肩の「破れ笠」だそうです。武士の心と正調阿波踊りを守り続ける連です。

-

「男踊り」は頬被りをして提灯を振り、差し足という技法を守り豪快に踊ります。

-

ここへ来るまでは阿波踊りは「女踊り」が一番だと思っていましたが、「阿呆連」の「男踊り」を観て勘違いだったと感じました。

-

ピンクの「すそよけ」と足袋と下駄の動きに美しさを感じます。

-

「阿波の阿の字は阿呆の阿の字」の前でお囃子の太鼓が始まります。「阿」と「呆」と「囃」と「し」の4人が並びます。

-

右手から「手持ち提灯」を持った「男踊り」がステージに入ってきます。

-

左手から入って来た「女踊り」とステージの中央で揃います。

-

ピンクの「すそよけ」のひだまでが揃って見えます。「女踊り」は「編笠」を被り、「帯」は黒、「浴衣」をからげて「すそよけ(おこし)」を巻き、手元には白い「手甲」、足元は「利休下駄」を履くのが基本的なスタイルです。

-

狭いステージの上ながら全く乱れずに回転していきます。

-

「男踊り」の決めポーズです。

-

男女の踊りが揃ってフィナーレを迎えます。

-

「阿呆連」は「奴凧」という出し物でも有名ですが、狭いステージでは出来ないようです。これはこの後の夕方からの演舞場で観ることが出来ました。

-

最後は大団円で終わりました。

-

「蜂須賀連」のステージが始まります。

-

「蜂須賀連」は戦前から正調阿波踊りを受け継いできた最も伝統ある連の1つで、その歴史の中では昭和天皇の全国巡幸や上皇の全国植樹祭と、2代にわたる天皇陛下の天覧を賜った数少ない踊り連だそうです。

-

「蜂須賀連」の「男踊り」は女性の姿が多く見られます。

-

「蜂須賀連」ではこの夏の「阿波踊り」で新たな取り組みに挑み、「女男踊り」と題し、女性が男性に交じって踊ることになったようです。

-

短い演舞の中に「女男踊り」のソロを取り入れていました。

-

蜂須賀氏(はちすかし)は蜂須賀正勝(小六)が羽柴秀吉に仕え、その息子の家政が阿波国に入封したことに始まります。江戸時代を通じて徳島藩25万石の藩主を世襲し、明治維新後には華族の侯爵家に列しました。

-

「蜂須賀連」の衣装にはそんな蜂須賀家の家紋である「蜂須賀卍」が染め抜かれています。

-

「蜂須賀桜」をイメージした可憐な「浴衣」もきれいです。

-

「蜂須賀連」

-

「蜂須賀連」

-

「蜂須賀連」

-

「蜂須賀連」

-

「蜂須賀連」の踊り子の背中には、蜂須賀公のカブトが描かれています。初めて阿波踊りに「法被」を取り入れたのは「蜂須賀連」と言われているそうです。

-

「男踊り」の動きは激しく、アクロバティックです。かなりの高さまでジャンプしているのが写真を見て分かりました。

-

「女踊り」と「女男踊り」が左右からステージに入ってきます。

-

ステージ上では三角形に揃えるのが一番きれいに見えると思います。

-

「蜂須賀連」の素晴らしい演舞が終わりました。

-

「ほんま連」のスタートは真っ暗中に始まりました。それぞれの連で演出が凝らされているので見ていても飽きません。

-

「ほんま連」でも「女男踊り」からスタートします。「法被」の背中には連の名前のほんまが染め抜かれています。

-

男性が踊る「男踊り」もワイルドで良いのですが、女性が踊る「男踊り」もしなやかな美しさがあります。

-

「阿波踊り」は観覧席の値段とかでここ数年あまりいいニュースを聞きませんでしたが、伝統の中にも新しい変化があっていいと思いました。

-

既に次世代を担う中学生や高校生くらいの女性の「男踊り」もあるようです。

-

もちろん男性による「男踊り」も素晴らしいです。

-

「ほんま連」

-

「ほんま連」

-

「看板おどり」なのか年配の男性もソロで踊ります。一生楽しめるなだなと感じます。旅行前に何年か前に録画してあったNHKの「新日本紀行」の「阿波踊り考~徳島市~」を見直してきました。1970年代の番組でしたが、伝統は引き継がれていくのだと感じました。

-

「ほんま連」の「男踊り」団扇の使い方がとても良かったです。

-

「ほんま連」

-

フィナーレの前に再び「女男踊り」がステージに広がります。

-

新しいジャンルなのかもしれませんが、すぐに定着していくのだと感じます。

-

同じ女性たちでも違う踊りを踊りたいという気持ちが伝わってきます。

-

最後に「女踊り」があり。

-

「ほんま連」のフィナーレです。

-

最後は「娯茶平連」のステージです。

-

「娯茶平連」は昭和21年5月に28名でスタートし、80周年を迎えようとしています。長い歴史のなかでも「娯茶平調」と呼ばれる独特の踊りと、ゆったりとした正調のお囃子を受け継いでいます。

-

「娯茶平連」でも女性による「男踊り」からスタートしました。

-

「男踊り」には基本的に「着流し(浴衣)」と「法被」のスタイルがありますが、ここでは「法被」を着ています。頭に鉢巻き、晒や腹巻きに短パン、足元は足袋が基本ですが、女性の場合は結い上げた髪に鉢巻きがカッコいいです。

-

真剣な表情でステージ上を進んでくる姿は男性とは違った凄みがあります。

-

肉眼で見るよりもカメラのファインダーが双眼鏡代わりになって拡大されるのよりそう思えるのかもしれません。

-

「娯茶平ちびっこ」の男踊りです。姪が小学生の頃は毎年バレエの発表会に顔を出していましたが、その時のことが思い出されます。小さい頃は「おじちゃん!おじちゃん!」と慕ってくれましたが、中学生になったら知らん顔です。

-

「女踊り」が始まりました。

-

桃色から赤へのグラデーションがきれいな「浴衣」に白の「すそよけ」というシンプルな衣装です。

-

鶯色の帯揚げと帯締めがポイントとなって上品な感じがします。

-

間を割って「男踊り」が始まります。

-

「娯茶平連」の男性の「男踊り」の頬被りは「鼻掛け」です。女性は髪形がきれいに見える「ねじり鉢巻き」でした。

-

阿波踊りの起源は定かではありませんが、徳島城完成祝いの時に農民や商人が無礼講で踊ったのが最初といわれます。その時に武士も農民や町民に混じって一緒に踊りたかったようですが、普段偉そうにしている武士がそんな事はできません。でも我慢できなくなって、ちょんまげを隠すために頬被りをして踊ったそうです。

-

「娯茶平連」の踊りもフィナーレです。

-

1時間30分で6つの有名な連の踊りを観るので1つの連が15分ということです。それでも十分に見ごたえがありました。次は夕方からの演舞場での踊りを観るまで時間を潰さなければなりません。

-

一度駅まで戻ってきました。駅前から「南小松島駅」までバスがあることは調べてありましたが、臨時バスなどないか確認してみます。

徳島駅 駅

-

特に臨時バスも無く、ここで並んでバスに乗れなかったらタクシーで戻るしか方法がなくなるので選択肢から外しました。バスよりは大きな汽車の方が安全です。

-

駅前には「ホテルサンルート徳島」があり、ここの上階が開放されていたので運良く座ることが出来ました。

-

タリーズが店だけではさばききれないので借りているようでした。タリーズで冷たいドリンクを買ってしばらく涼むことが出来ました。

-

妻がドリンクを買ってきてくれた時は空いていましたが、その後は大混雑でした。ここは穴場だと思います。町中の店はどこも混んでいては入れません。

-

タリーズの臨時席を押さえつつ夕食を食べる店を探しました。ネットでいくつか見当をつけて履いてみても、どこも予約していないとだめで諦めかけたところで「セルフうどん」を見つけました。席を確保してから妻を呼びました。

セルフうどん やま 徳島駅前店 グルメ・レストラン

-

お店の方はとても親切で助かりました。普段東京でセルフのうどんなど食べないので勝手が分かりませんでしたが、ずっと付いてくれて説明してくれました。まずは冷たいビールで一息入れます。

-

この後も長帳場なので、うどん大盛りに卵焼き、とり天にちくわ揚げにイカ天迄取ってしまいました。ビールのつまみにしつつ美味しくいただきました。

-

駅前からチケットのある有料演舞場「あわぎん南内町演舞場」までの道はすごい混雑でなかなか前に進めませんでした。

-

新町川では遊覧船も出ていました。調べてみると「両国橋」の袂から「ひょうたん島クルーズ」という会社が船を出しています。すぐ近くなのですが時間的に余裕はありません。

-

「両国橋」の上もすごい人で賑わっています。

-

橋の脇に「あわぎん南内町演舞場」がありました。ここの最前列の席を押さえることが出来ていました。発売日の7月1日の午前10時前にスタンバイした買いがありました。南側にしたのは西日が当たらないからです。いよいよテレビで観る「阿波踊り」を生で観ることが出来ます。

徳島市阿波おどり 祭り・イベント

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

2024リベンジダイヤモンドプリンセス

-

前の旅行記

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(16)2年連続の「よさこい祭り」を楽しんだ後は得月楼(陽暉...

2024/08/11~

高知市

-

次の旅行記

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(18)昨年は抜港でチケットを無駄にした南内町演舞場の最前列...

2024/08/13~

徳島市

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(1)旅の始まりは崎陽軒本店「嘉宮」のランチからシーバスに乗...

2024/08/05~

横浜

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(2)快晴の空の下を青森港に向かって終日航海日。1日の半分は...

2024/08/06~

横浜

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(3)青森市内の昼ねぶたには行かず、青森県立美術館でシャガー...

2024/08/07~

青森市内

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(4)炎天下の三内丸山遺跡を彷徨い歩き、納涼の船上からねぶた...

2024/08/07~

青森市内

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(5)青森港から境港に向けての日本海の終日航海日。

2024/08/08~

境港

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(6)51年振りの境港入港に小学校最後の夏休みの隠岐島の家族...

2024/08/09~

境港

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(7)水木しげるロードの悪魔くんとゲゲゲの鬼太郎を見て、51...

2024/08/09~

境港

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(9)小学生の子供と一緒にスタンプを押しながら妖怪を探し回る...

2024/08/09~

境港

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(8)「水木しげる記念館」で改めてその足跡の大きさに感嘆し、...

2024/08/09~

境港

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(10)19年振りの釜山港入港~エクスカーションのバスで仏国...

2024/08/10~

釜山

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(11)ピョルチェバン校洞サンパプでプルコギのサッパ韓定食を...

2024/08/10~

慶州

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(12)「国立慶州博物館」の収蔵品の質の高さと数々の国宝に驚...

2024/08/10~

慶州

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(13)龍頭山の釜山タワーを仰ぎ見て、免税店で買い物した後は...

2024/08/10~

釜山

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(14)釜山港から高知港へ向けて美しい鹿児島県の海岸線を望む...

2024/08/11~

高知市

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(16)2年連続の「よさこい祭り」を楽しんだ後は得月楼(陽暉...

2024/08/11~

高知市

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(17)昨年抜港されて観ることの出来なかった阿波踊りを「あわ...

2024/08/13~

徳島市

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(18)昨年は抜港でチケットを無駄にした南内町演舞場の最前列...

2024/08/13~

徳島市

-

ダイヤモンドプリンセス リベンジの夏祭りクルーズ(19)徳島の小松島赤石埠頭から横浜港に向けての終日航海日は...

2024/08/14~

徳島市

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

この旅行で行ったグルメ・レストラン

徳島市(徳島) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 2024リベンジダイヤモンドプリンセス

0

154