2012/04/14 - 2012/04/18

151位(同エリア421件中)

![]()

旅人のくまさんさん

- 旅人のくまさんさんTOP

- 旅行記6398冊

- クチコミ0件

- Q&A回答0件

- 5,439,815アクセス

- フォロワー204人

泰州市にある古典庭園、喬園の紹介です。泰州市は、江蘇省に属しますが、江蘇省の名前は、江寧府(現南京市)の江と、蘇州府の蘇に因みます。省都は南京市です。(ウィキペディア、JTB・中国)

-

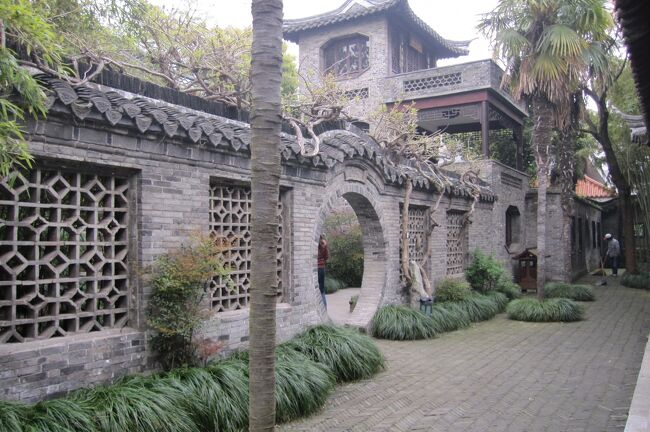

『喬園』の母屋のような建物光景です。よく目立つ建物ですから、場所を変えて何度も紹介しました。中国庭園は、皇家園林、私有園林、寺廟園林、衙署園林、祠堂園林、書院園林、仏教園林などに分類されますが、この『喬園』は、『私有園林』に分類されます。(同上)

-

中国庭園の歴史は長く、歴史的な分類では、①生成期(漢朝、紀元220年の前)、②転換期(魏晋南北朝時代、紀元220~589年)、③全盛期(隋・唐・五代十国時代、589~960年)、④成熟期(宋・元・明、960~1736年)、⑤成熟後期(清、1736~1911年)、と五つの時期に分けられています。(同上)

-

中国庭園の一番大きな特徴は、『池・石・木・橋・亭』、の五つの要素を組み合わせて、世の中に存在しない仙土・桃源郷を現実化させることとされます。この五つの要素は、どちらが欠けても、中国庭園としては評価されないようです。中国庭園の別の特徴としては、九曲橋や太鼓橋などがあります。(同上)

-

中国庭園の美学的特徴としては、水墨画・漢詩・道教・仏教・儒教・紅楼夢の要素が取り込まれています。また、中国独自の美学が表現された庭園には、日本の庭園と意匠が共通している点もあります。代表的な中国庭園としては、避暑山荘・頤和園・蘇州古典園林などが挙げられます。その中には数多くの世界遺産に登録された庭園があります。(同上)

-

右から読んで、『来青閣』らしい隷書の文字が揮毫された扁額の光景です。『来』は、『爽』等の別の字かも知れません。右に『戊午九月』の日付がありました。道光時代ですと、『戊午(つちのえうま)』は1858年になります。後年の揮毫ですと、60年単位の1918年か1978年です。(同上)

(追記):三階建の母屋の呼び名でした。 -

中国では、宮城や離宮・陵墓あるいは私邸や仏教寺院や道観・文廊などあらゆる建築に庭園が伴い、独自の環境文化を発展させてきました。古くは神仙思想に傾倒した秦始皇帝や漢武帝が営んだ、海浜風景をモチーフとして蓬萊山と証する中ノ島をおく神仙式庭園が流行しました。日本の浄土庭園もその影響を受けています。(同上)

-

こうした写意庭園に対し、南北朝ごろから士大夫らの隠遁思想を反映して自然のままの風趣を重視する林泉式庭園が、また隋唐代には池や運河を開削した船遊式庭園が営まれました。宋代になると文人らが禅宗思想の影響で詩画芸術を造園に組み込んだ、いわゆる文人庭園が盛行し、現在見る中国庭園の原型が形造られました。(同上)

-

日本における主な中国式庭園の紹介です。地域ごとに紹介します」

〇北海道:天華園(登別市)、百合が原公園瀋秀園(札幌市)

〇東北・北陸:下北さくら一つ森公園友誼園(秋田市)、清五郎にいがた村天寿園(新潟市)

〇関東:森の里若宮公園風月亭(厚木市)、大師公園瀋秀園(川崎市)、、本牧市民公園上海横浜友好園(横浜市)、小石川後楽園(東京) (同上、続きます)

*写真は、木々の間から眺めた、母屋らしい三階建ての建物の光景です。1階から3階まで、赤い提灯が軒下に並んでいました。確認はできませんでしたが、『莱慶堂』らしい名前の建物でした。

(追記):喬園紹介のパンフレットには、『来青閣』と紹介されていました。 -

イチオシ

〇中部:日中友好庭園(岐阜市)

〇近畿・中国:鶴見緑地中国庭園(大阪市)、中国庭園樂亭(山口市)、燕趙園(鳥取県)、縮景園(広島)

〇四国・九州・沖縄:響灘緑地大北亭(北九州市)、浦川公園武漢の森(大分市)、響灘緑地大北亭(北九州市)、仙巌園(沖縄)(同上)

*写真は、『恰心池』の光景です。 -

中国庭園には欠かせない、明かり採りと通風、それに景色を切り取って見せる窓の光景です。窓の上に説明文がありましたが、こちらは陰になった暗い場所に小さな文字ですから、全く読み取れませんでした。長方形の窓の四隅に、軽い変化が付けてありました。(同上)

-

灰色の空をバックに、シルエットになった軒先光景です。まだ雨は降っていませんが、『蕉雨軒』の風情を味わうには、恰好の空模様だったかも知れません。車の音もしない、別世界の『喬園』でのひと時でした。(同上)

-

『蕉雨軒』のタイトルがあった説明板の光景です。『蕉雨』は、『芭蕉の葉に降る雨と音』、『軒』は、それを眺める『ベランダ』と英訳されていました。風情を楽しむ庭先光景のようです。(同上)

-

『蕉雨軒』らしい文字の扁額があった離れの建物光景です。東屋風の造りでした。専ら、風流を楽しむ憩いの場所としての建物のようでした。(同上)

-

『喬園』の庭園に置かれた大掛かりな石組の光景です。左手に見える白い庭石は、動物の姿にも見えましたが、細工されたものではなく、自然の像さのようでした。少し煩雑な石組で、見所が絞り切れませんでした。(同上)

-

河原の小石で描かれた舗装面の光景です。白っぽい小石を背景に、黒色の小石で線描風に描かれた樹木か草木の葉のようでした。踏んでも小石が剥がれないように、モルタル当たりで固めてあるように見えました。(同上)

-

造りから言えば、近年の造作らしい舗装面の線描(点描?)のズームアップ光景です。十分にモルタルらしい舗装に埋め込んでありました。有意な小石の色は、黒系統と白系統の二色でした。(同上)

-

名前:『ベニハナトキワマンサク(紅花常盤満作)』

分類:マンサク科トキワマンサク属

分布:中国原産。

その他:トキワマンサク(常盤満作)の園芸品種です。色鮮やかな花です。(同上) -

イチオシ

名前:『ベニハナトキワマンサク(紅花常盤満作)』

分類:マンサク科トキワマンサク属

分布:中国原産。

その他:トキワマンサク(常盤満作)の色鮮やかな花のズームアップ後継です。(同上) -

右から読んで、『恰情』らしい二文字が記されていました。二文字の該当する語句が見当たりませんでした。一字の読みは、『恰:コウ、あたかも)』、『情:ジョウ・セイ、こころ』になります。念のために、『情』と『懐』の草書体を比べてみましたが、『情』のようでした。かつて読みをすれば、『心にピッタリの(庭)』と言ったところでしょうか。(同上)

-

何度も紹介します、『喬園』の母屋のような建物光景です。確実ではありませんが、『莱慶堂』らしい名前でした。この地の地方長官に相当する役人の譲許だったためでしょうか、周りに遠慮をしない規模の建物に思えました。(同上)

-

イチオシ

壁の一部に奇石を嵌め込んだ光景です。使われている奇石は、大きな穴が穿たれた太湖石のようです。推測ですが、名がある奇石かも知れません。長年月の間に侵食されてできたらしい穴が無数に開いていました。私のブログでも何度か紹介していますが、江南地方では、『透、痩、漏、皺』が太湖石を評価する四大原則だと言われています。『皴』の評価を除いて、この太湖石は屈指の名石かも知れません。

(追記):喬園の説明パンフレットに『美女照鏡』の呼び名が紹介されていました。数多くの太湖石の内、唯一の紹介でした。(同上) -

先程の場所から、右側に回り込んで撮影した奇石の光景です。壁に埋め込まれているのは、自立することが難しい奇石の形状が影響しているようでした。寝かせて展示するのは簡単なようですが、それでは、この奇石の特徴が相殺されてしまいます。奇石が壁に埋め込まれているというより、奇石のために壁があるような光景でした。(同上)

-

正面から眺めた、大きな穴が開いた奇石の後継です。奇石の穴を通して、隣の庭園を眺めることが出来ました。私が見学した太湖石の中では、唯一の姿の太湖石でした。長い年月を経て出来た太湖石の奇石ですが、近代になって、もう一度生命が蘇ったような光景に思えました。(同上)

-

『莱慶堂』の大きな扁額があった建物光景です。『莱』の文字は、単独では中々見掛けることはありませんが、中国の道教の流れを汲む神仙思想の蓬莱山に因む、『蓬莱』の二文字では普通に見掛けますが、秦の始皇帝時代の徐福伝説に因むものが多いようです。(同上)

-

『莱慶堂』の扁額があった建物の室内光景です。透かしの入った窓からの外の景色が雅趣たっぷりでした。想像ですが、こんな室内で飲むお茶は、格別なようです。先程の秦の始皇帝時代の徐福伝説は、日本各地に残り、尾張・名古屋もその一つです。徐福伝説からは2千年以上経っていますが、ひつまぶしで有名な、蓬莱軒のお店もあります。(同上)

-

『莱慶堂』の謂れが記された、透かし彫りが多用された立派な衝立風の看板です。道光5年(1825年)に造られたホールのようです。清朝の第8代皇帝の道光帝時代(在位:1820~1850)です。(同上)

-

右から読んで『莱慶堂』の文字が記された白い扁額の光景です。読み取れませんでしたが、落款も記されているようでした。同じく、『莱慶堂』の室内光景です。所有者の『喬松年』は、地方長官的な立場だったようですから、格式を感じさせる建物でした。(同上)

-

中央奥に見えているのが、先程見学した『莱慶堂』のようですが、やや不確かでした。先程見学したのは、その1階か、あるいは周りの建物だったかも知れません。二階以上にあがっていないことだけは確かな記憶です。(同上)

-

ギリシャ文字のΩ(オーム)のような形をした出入口の光景です。ここにも『喬園』の扁額がありました。庭園の景色の区切りをつけるための門のようでした。上部に山形のアクセントがありました。(同上)

-

右から読んで『喬園』の扁額光景です。先程の『Ω(オーム)』のような形をした出入口の上部のズームアップ光景です。『喬』の文字は、所有者だった『喬松年』に因みますが、『喬』は、『高い』等の意味を持ちます。(同上)

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

2012春、中国旅行記22(上巻)

-

前の旅行記

2012春、中国旅行記22(14/50):4月15日(9):泰州市、喬園、泰州市の古典庭園、太湖石の庭石

2012/04/14~

江蘇省

-

次の旅行記

2012春、中国旅行記22(16/50):4月15日(11):泰州、古典庭園、喬園、太湖石、藤棚、築山、三師...

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(1/50):4月14日(1):セントレアから上海・浦東国際空港へ、陸路無錫へ

2012/04/14~

上海

-

2012春、中国旅行記22(2/50):4月14日(2):無錫、太湖、ゲン頭渚公園、染井吉野、桃、ジャンク船

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(3/50):4月14日(3):無錫、太湖、ゲン頭渚公園、散り残りの桜、縦笛の演奏

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(4/50):4月14日(4):無錫、太湖、ゲン頭渚公園、奇石、八重桜、桃、ポピー

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(5/50):4月14日(5):無錫、無錫で泊った美麗都大飯店、夜の散策、梁渓苑

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(6/50):4月15日(1):無錫、無錫で泊ったホテル、太湖、三国城ロケ地

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(7/50):4月15日(2):無錫、太湖、三国城ロケ地、桃畑、呉王宮撮影セット

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(8/50):4月15日(3):無錫、太湖、三国城撮影セット、楼閣、馬舎、桃畑、桃...

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(9/50):4月15日(4):無錫、三国城、太湖遊覧、呉の大船・周瑜号、菜の花

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(10/50):4月15日(5):無錫、太湖遊覧、周瑜号、館のような遊覧船、三国城...

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(11/50):4月15日(6):無錫、大覚禅師所縁の朝陽禅寺、ハナズオウ、砂糖黍

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(12/50):4月15日(7):無錫、大覚禅師所縁の朝陽禅寺、大覚禅師像、朝陽洞

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(13/50):4月15日(8):無錫、朝陽禅寺からの眺望、桃畑、ひよこ、泰州へ

2012/04/14~

無錫

-

2012春、中国旅行記22(14/50):4月15日(9):泰州市、喬園、泰州市の古典庭園、太湖石の庭石

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(15/50):4月15日(10):泰州、古典庭園、壁面の太湖石、喬園、紅花常盤満...

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(16/50):4月15日(11):泰州、古典庭園、喬園、太湖石、藤棚、築山、三師...

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(17/50):4月15日(12):泰州市、桃園、梅蘭芳紀念館、坐像、郭沫若賛文・...

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(18/50):4月15日(13):泰州市、桃園、梅蘭芳紀念館、梅亭(梅蘭芳紀念亭...

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(19/50):4月15日(14):泰州市、梅蘭芳公園、月の出、老街散策、老街門

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(20/50):4月15日(15):泰州市、銭塘人家、夕食後の老街散策、泊ったホテ...

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(21/50):4月16日(1):泰州市、ホテル界隈の早朝散策、朝の霧、菜の花名所...

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(22/50):4月16日(2):興化市、千島菜花風景区、展望台、水郷の菜の花畑

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(23/50):4月16日(3):興化市、千島菜花風景区、展望台からの眺望、水郷遊...

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(24/50):4月16日(4):興化市、千島菜花風景区、水郷遊覧、展望台、雀、紋...

2012/04/14~

江蘇省

-

2012春、中国旅行記22(25/50):4月16日(5):興化市、千島菜花風景区、展望台からの眺望、風車、...

2012/04/14~

江蘇省

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 2012春、中国旅行記22(上巻)

0

30