2021/11/20 - 2021/11/20

77位(同エリア221件中)

![]()

Decoさん

この旅行記のスケジュール

2021/11/20

この旅行記スケジュールを元に

福岡県県南、いわゆる筑後地方に私は住んでいますが、地元は身近な故にあまり知りませんでした。

よそ様のことを書くなら、まずは筑後地区から知らねばと、世界遺産にもなっている大牟田・荒尾の「明治日本の産業革命化遺産」とそれに関連した施設や遺構を断続的に訪ね歩くことにしました。

第一弾は、大牟田市石炭産業科学館・三池炭鉱三川坑跡です。

このシリーズの旅行記の構成は、一つの旅行記でまとめた方が良いと思われる場合は、訪れた日が違っても一緒にしています。

(2021/12/1公開、2023/11/30「明治期の坑口及び運搬経路」地図の写真を更新)

- 旅行の満足度

- 5.0

- 同行者

- 家族旅行

- 一人あたり費用

- 1万円未満

- 交通手段

- 自家用車 徒歩

-

旅行記のスタートは、JR大牟田駅前にある、大牟田観光プラザです。

ここには近代化産業遺産にもならず、多くのパンフレットが揃っています。テーブルと椅子もあるので、落ち着いて情報を調べることができ、トイレも完備。土産物も充実していて、ここで名産品の殆どは手に入ると思います。

そして、ここにはレンタサイクルもあり(入口前に写っています)。

遠方から公共の交通機関で訪れる方には大変便利です。

観光で来られる方は、最初に立ち寄った方が良い施設です。

大牟田駅には、東側と西側に改札があり、東側が賑やかな方で、観光案内所もこちらにあります。西鉄で来られた方は、連絡通路を渡って東口に出られます。

(大牟田観光プラザは、2021年3月に訪れたときの写真を使用しています)土産物も充実 by Decoさん大牟田観光プラザ 名所・史跡

-

旧産炭地では、甘いお菓子で仕事の疲れを癒すことが多く、大牟田も例外ではありません。今も多くの和菓子屋さんがあって、美味しいお菓子を販売しています。

-

奥には観光案内コーナーもあり。

-

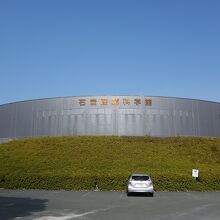

大牟田市石炭産業科学館です。

大牟田駅から西南方向、有明海に近い岬町にあります。1995年に開館。三池炭鉱の閉山の二年前に造られたのですね。堂々とした立派な建物。入口は二つの階段の間の一階部分で、上は展望台になっているようです。

世界遺産で脚光を浴びた三池炭鉱ですが、指定された宮原坑や万田坑に行かれる前に、ここを見学されることをお勧めします。三池炭鉱の歴史、炭鉱の技術革新の歴史などが非常によくわかり、ボランティアの方のガイドも受けられます。

ここを訪れることで、世界遺産の二つの坑や他の遺構などを見学しても、その理解度が全く違ってくると思います。

石炭産業科学館、常設展示は有料ですが、内部の展望台やロビーなどまでは無料で入れます。近隣にはショッピングモールや諏訪公園があるので、買物や公園遊びも兼ねて、一度気軽に立ち寄ってみても良いかも知れませんね。世界遺産に行く前に、是非見学したい科学館、ガイドもお願いした方が良いです by Decoさん大牟田市石炭産業科学館 美術館・博物館

-

入口を入るとインフォメーションコーナー。三池炭鉱のみならず、世界遺産「明治の近代産業革命遺産」の概要が説明されていて、この中での三池炭鉱の位置づけなどを知ることができます(無料ゾーン)。

-

インフォメーションコーナーの先にロビー(受付があります)。券売機を購入して中に入ります。

ボランティアガイドの方から「お時間があったら説明します」とお声がけいただきました。時間がかなるかな…と一瞬躊躇しましたが、せっかく来たのだからとお願いして…結果、本当に良かったです。

展示を見て説明を読むだけと、ガイドの方から直接説明を受けるのでは、情報量も違うし、理解度は全く違ってきます。三池炭鉱や石炭のことが、身近に感じられました。ボランティアの方、ありがとうございました。

写真の真ん中あたりにある黒く細長いオブジェ、石炭の鉱脈を表現しています。鉱脈は水平ではなく、陸地(東)から海(西)に向かって、次第に低くなっています。

三池炭鉱も初期は内陸の露天堀から始まり、徐々に坑道を掘って地下へ。最後には海の下まで掘って人工島(=通気口)まで造られました。

また、ガイドの方から、三池炭鉱にはボタ山がない理由もうかがって、そういえばこのあたり、ボタ山はありませんね。

=====================

次の写真から、有料ゾーンに入りますが、インターネットでの公開に際し、大牟田市石炭産業科学館様から電話にてご了承いただきました(2021年11月21日)。

公式サイトでは「撮影については、個人で楽しむ分には特に制限を設けていないが、その他の利用目的では事前に許可が必要」という内容の記載がありました。ネットにあげるのは個人で楽しむのとは事情が違ってくる場合もあるのしょうね。 -

有料ゾーンに入ります。

まずは、生活に身近なところから、石炭を使った暖房器具などの説明を受けます。

私は筑後出身ですが、小学校の高学年から20年程東京近辺に住んでいました。東京でも中学校までは石炭ストーブだったことを思いだしました。 -

蒸気機関車のモデルも展示。確か7/10のスケールだったと思います。

-

炭鉱の歴史の展示などもありました。

この地図ですが、最初期(江戸時代)には内陸の小山(現在の高取山)で採掘されていたことがわかります。

現在の大牟田市、江戸時代には柳河藩と三池藩がありましたが、藩境は複雑だったようで、採掘された山も、三池藩と柳河藩、双方の坑道があり、両藩の鉱夫同士の争いもあったようです。両藩ともに立花氏で元は同じ一族なので、藩同士の関係は良好で、争いも無事解決したそうです。三池藩が奥州へ転封になった際などは、柳河藩の支援もあったそうです。

三池炭鉱は、三池郡稲荷村の農夫傳治左衛門が、焚火をしていたら、石が燃えていることに気が付いたことに始まるそうです(1469年=室町時代)。

江戸時代の1721年、柳河藩家老小野春信が現在の高取山北側に開坑。現在小野堤という池がありますが、この近くに小野家の屋敷もあったそうです。

隣接する三池藩でも続いても高取山西側に開坑。

(この他にも小規模な露天堀が現在の大牟田市や荒尾市内のあちこちにあったようです)

明治に入り、1873年に官営化、1889年に三井財閥の経営に移ります。

高取山周辺が三池炭鉱の発祥の地、露天堀→小規模な坑道→明治期に入り大規模坑道→徐々に有明海方向に採掘を広げるという流れのようです。

この中で大浦坑が明治期の大規模坑として開発されていきます。

*2023年11月に再訪、写真を撮影しなおしました。 -

蒸気機関車の横には小さな蒸気船の写真。

有明海は遠浅の海で、大型船が着岸できなかったので、石炭は大牟田川河口の小さな港から小型の蒸気船で島原半島の口之津港まで運んで積み替えていたのだそうで、それは大変な労力と費用がかかっていたようです。 -

三池港の説明のコーナー。ジオラマがありました。

遠浅の海に対応するために、港内に開閉式のゲートを設けて大型船の着岸を可能にした、画期的な港湾でした。

当時の三池炭鉱の責任者だった団琢磨が指揮を執り築港。「石炭が無くなっても港があれば町は立ってゆく」という考えもあったそうです。

余談ですが、この旅行記の前に公開した大川市の旅行記(https://4travel.jp/travelogue/11720486)で、筑後川昇開橋の説明で、大川市の若津港が衰退したのは三池港の開港も影響している…との説明版を見ました。

現在、大川市と大牟田市の間には有明海沿岸道路が開通。物流の便も良くなって大川の家具も三池港から輸出されているそうです。高い技術を持った大川家具、高級家具として海外でも評価されると思います。 -

こちらは、明治期の炭鉱の構造を表した模型です。

良くできていて、ガイドの方がボタンを押すといろんな動力設備の部分が動きだして…構造が良くわかりました。

また、デービー・ポンプというイギリス製の排水ポンプが大きな役割を果たしていたことも、ガイドの方の説明と模型で納得。石炭を掘るということは、大量の地下水との戦いでもあったようです。 -

こちらは、三池炭鉱の負の歴史、影の歴史の展示です。

恐らく三池だけでなく他の炭鉱でも同様だったと思いますが、初期には女性は子供も働いていたそうです。そして囚人による労働もあって、過酷を極めていたことと思います。これらは昭和6年に廃止となりました。

ただ、その少し前から朝鮮半島や中国から強制的に労働者を集めてきたということでした。炭鉱の労働は厳しく、人が集まらなかったらしいです。12時間労働という厳しい環境だったそうです。

現在の大牟田市内の新勝立町、ショッピングモールや産業団地があるあたりに、馬渡社宅という場所があり、そこの押し入れの壁に描かれた文章ということです。

このあたりはいろいろと難しい問題がありますが、事実は知っておかなければならないと思い、取り上げました。

私の大分の親戚で、炭鉱は金になるから…と三池炭鉱に働きに来た人がいたそうです。しかし、それは厳しい労働で一か月ももたなかったとか。農作業で鍛えられていたはずですが… -

次は、ダイナミックトンネル(三池炭鉱内の坑道を再現)です。

-

エレベーターに乗って、地下に向かいます。

…と書きたいところですが、実際は音や照明で地下に降りている感じを演出しています。これが良くできていて、深度表示までされるので、一瞬、本当に降りているのかと思いました。

炭鉱には竪坑と斜坑があり、鉱員の入昇坑の際は、竪坑では昇降機が、斜坑ではトロッコ列車のようなものが使用されたらしいです。 -

坑内の採炭状況が、実物の機械を展示して再現されています。

働く人は、炭塵を吸わないように集塵マスクをして重装備。坑内は暑くて大変だったと思います。

木材(後には鉄骨)で枠組みを作って、その中を機械で掘り進んでいたようです。 -

掘削機。なんと実際に掘削する部分が回転する場面を見ることができます。

機体には”MITSUI MIIKE”の文字があります。三井三池製作所、現在も大牟田市に工場がありますが、元々は炭鉱で使用する機械を製作する企業でした。 -

自走枠とドラムカッター。鉄柱で支えられる枠の中を、掘削機が油圧で前進しながら採掘します。恐らくこれが、高度に機械化された日本の炭鉱の最終進化版だったのだと思います。

これほど高度の技術を持った三池炭鉱も平成9年に終焉を迎えます。地下深く掘り進み、浸水と戦い、高機能の機械を導入しての採掘はコストもかかったのだと思います。

海外産の石炭は採掘が容易な露天堀。日本産の1/3の価格だったそうです。

=========================

これにて見学は終了します。この他映像ホールもあり、ガイドさんの説明もあって、とても勉強になりました。

それにしても、機械の実演にはビックリ。展示も凝ったものが多々あって、見応えがありました。 -

石炭産業科学館から南へ、三池港の方へ進み、三池炭鉱三川坑跡へ。

管理棟の手前には、以前訪れた「三井港倶楽部」が見えて、連絡通路も。すぐお隣だったのですね。

*港倶楽部を訪れた時の旅行記はこちら↓

https://4travel.jp/travelogue/11696257三井港倶楽部 グルメ・レストラン

-

管理棟で受付の方とお話したら、ボランティアの方にガイドをしていただけるといのこと。この建物はかつては事務棟として使われていたそうです。

三川坑は、三池炭鉱の中で最も後、昭和15年に開坑しました。もう第二次大戦がそこまで迫っていた時期です。(それ故に「明治時代」に限定された世界遺産から外れてしまいました)

第二次大戦後の三池炭鉱の主力坑であり、三池争議(昭和34・35年)と三池炭塵爆発(昭和38年)の悲劇の場所でもあります。

*三川坑跡は、土日祝のみ見学できます。三池争議と炭じん爆発事故、歴史に立ち会ってきた三川坑 by Decoさん三池炭鉱三川坑跡 名所・史跡

-

管理棟には土産物売場兼カフェもあります。

帰りにここでアイスクリームを食べましたが、100円なのに結構量もあって美味しかった…。ここでは大牟田名物・草木饅頭も販売しているので、これを買って食べても良さそうですね。 -

ボランティアの方が来られて、見学開始です。管理棟には写真の展示や模型の展示もありました。

こちらは閉山時(平成9年)の三川坑の模型。今は多くの建物が失われています。機械室や、浴室など多くの建物がありました。 -

模型の中のホッパーと呼ばれる場所(現存しません)の部分。

ここに採炭された石炭が集まるので、昭和34~35年の争議の際は、労組側と会社側でここの争奪が焦点になりました。 -

奥には三池争議と炭塵爆発関係の展示もありました。

私はリアルタイムではこの二つの出来事は知らず、詳しい背景も知りません。

(以下の文は、以前港倶楽部の旅行記で同じ事柄について書いているので重複する部分もあるかと思いますが、ご了承ください)

三池争議はについてですが…昭和30年代から主要エネルギーが石炭から石油に変わりつつあり、隆盛を誇った石炭産業も下降線をたどります。その中で起こった大量解雇を巡る争議です。

この争議で多くの方が解雇されたりして苦労されたことを考えると言いにくいのですが、今から見れば、労組側はイデオロギーや理念が先行して、先鋭化し攻撃的になっていきました。熱烈な支援も受けましたが、そのことで逆に広く支持を受けていると思い込み、現実が見えにくくなってしまった。当時の日本全体でも、心の中では同情し応援する気持ちを持った人は多かったと思いますが、先鋭化していく姿にはついて行けなかったのかも知れません。

一方で反社会勢力(=暴力団)による組合員を刺殺するという事件も起こりました。会社側は関与を否定。組合側は会社側を厳しく批判し、これによって対立は激化しました。真相はわかりませんが、暴力団が利益にならないことに手を出すのだろうか、という疑問はあります。また、争議後に労組が力を失った後、安全管理がおろそかになり炭塵爆発が起こります。このことは企業として極めて杜撰な部分があったことを物語っています。

労組、会社双方が現実的に考え、社会的な評価や影響も踏まえながら落としどころを見つけられれば良かったと思いますが、当時、あの渦中にあった人たち、双方ともそんな感じではなかったのでしょうね。 -

三池争議関係の展示物。

この寄せ書きを書いた人たち、後にどんな人生を歩んだのか…。

「20周年記念 三池主婦会」…多分、奥さんたちの集まりだったのでしょう。争議後20年後も繋がりはあったようです。 -

坑道入口に向かう途中、炭鉱の鉄道で使われていた電気機関車が展示されていました。

一番左は最初期のアメリカ製、その右側がドイツ・シーメンス社製、その隣がドイツ製を模して三菱重工が作った国産。一番右側が東芝製です。 -

電気機関車の前には、中庭(日本庭園)があります。小さなお庭ですが、池があって鯉が泳いでいます。昭和24年、昭和天皇が全国を周られた際に三川坑に立ち寄られ、そのときに造られたそうです。

昭和天皇は実際に坑道に入られて…当時の国と戦後復興を支えるエネルギーだったから、恐らく強い関心をお持ちだったのだと思います。でも、危険な坑道、会社側は神経をすり減らしたことでしょう…。

平成9年、三池炭鉱は突然閉鎖されます。当時既に鉱員の入昇坑は最も後にできた有明坑(現在のみやま市高田町)のみになり、三川坑からは採鉱された石炭が算出されていましたが、それは唐突で社員の方々が出社したら、閉鎖されて坑道に入ることもできなかったそうです。エネルギーの根幹を支えてきた三池炭鉱の終焉にしては、あまりにも寂しい幕切れでした。 -

修復された中庭です。この中庭も、放置されて池の水もなくなり、荒れ果てていたそうですが、あるボランティアの方が一人で手入れされて、ここまできれいにされたそうです。

-

電気機関車と中庭の間を通ると、いよいよ三川坑の入昇坑口です。

「ご安全に」「ご苦労さん」という看板が見えます。 -

建物の右側には大きな鏡があります。入坑前に安全装備などをチェックしたそうです。

-

炭鉱鉄道の路線図です。

2021年夏頃まで、三井化学の工場と結ばれていた路線が使用されていましたが、現在はすべてなくなりました。

【明治の初め頃】

炭鉱鉄道は、まず幕末に開かれた大浦坑と初期の積出港である大牟田港(地図の上の方にある河川の河口付近、炭鉱鉄道の三池浜駅付近にあった)との間に馬車鉄道が施設されました。後に途中から分岐して七浦坑とも結ばれたそうです。

その後、輸送力強化のために蒸気機関車の軌道が新たに大牟田港と宮浦坑の間にひかれ、さらに七浦坑や勝立坑へも延伸されます。これが現在の三池炭鉱専用鉄道敷跡として見られるものです。

尚、大浦坑には延伸されなかったので、馬車鉄道もしばらくは併用、後に大浦坑と七浦坑の間にエンドレスロープが設けられ、大浦坑の石炭は七浦坑から鉄道に載せられました。

【明治半ば】

世界遺産の宮原坑と万田坑を含む地図上の多くの坑が明治期に開坑し鉄道も延伸されましたが、大正末期~昭和20年代に閉山しています。明治41年(1908)には三池港が竣工、荒尾市内を経由して鉄道が延びます。

【大正期】

この時期に開坑したのが四山坑。また、宮浦坑も大正期に新たな坑道が設けられて再生。この二つは昭和40年代まで稼働していました。

【昭和~平成】

昭和15年に開坑した坑が三川坑。この地図にはありませんが、大牟田市の北の三池郡高田町(現在のみやま市内)に有明坑という最後の坑があり、昭和51年に開坑、閉山までの最後期に稼働していました。

大まかにいうと、第二次大戦前は宮浦、万田、四山が主力で三川が加わり、戦後は宮浦・四山・三川がメイン、最後は三川坑・有明坑が一体となって稼働していたことになります。

【見学などのご参考に】

世界遺産=宮原坑と万田坑はボランティアのガイドさんがいらっしゃいます。万田坑は資料館も併設。

見学可能な坑=三川坑(土日祝のみ見学可、ボランティアのガイドさんも)、宮浦坑(公園になっている)、勝立坑(竪坑跡がわずかに残っている)

その他は企業その他の敷地内にあり、見学不可です。

======================

以下、私の備忘録的なものですが、各坑のおおよその稼働時期をまとめてみました。

大浦坑(安政4~大正15=1857~1926、昭和21~31=1946~1956再度採炭)

七浦坑(明治16~昭和6年=1883~1931)

宮浦坑(明治20~昭和43年=1887~1968、大正12年=1923に開坑した大斜坑によって再生)

勝立坑(明治28~昭和3年=1898~1928)

万田坑(明治30~昭和26年=1897~1951)

宮原坑(明治31~昭和6年=1898~1931)

四山坑(大正12~昭和40年=1923~1965)

三川坑(昭和15~平成9年=1940~1997、鉱員の入昇坑は1990年頃まで、以後は石炭の産出口として可動)

有明坑(昭和51~平成9年=1976~1997)

ちなみに、積出港の三池港(世界遺産)は1908年に竣工しています。 -

ボランティアの方のガイド、同じ見学グループに高齢の方がいらしたので、ちょっと短めのコース、入昇坑口で終わりとなりますが、炭塵爆発事故について知りたいので、第二斜坑などの説明を追加でお願いしました。高齢の方も見学したいということで、ガイドは続行します。

-

三川坑には、坑道に続く二つの斜坑がありました。

こちらは第二斜坑、トロッコのような列車で人が出入りする場所です。車両左のコンクリートの場所が乗場だったようです。正面の入口はふさがれています。

もう一つ、かつては隣に第一斜坑があり、こちらは石炭の運搬口でした。 -

錆てぼろぼろになっていますが、採炭現場へ向かう車両の座席部分。車両は取り外してあります。

三川坑は海底深く掘り進み、なんと県境を越えて佐賀空港の近くまで掘られていたとか。中で四山坑や宮浦坑ともつながっていたようです。ここから採炭現場まで一時間半(!)かかったとか。

地下の採炭トンネルは複雑で、途中で乗り換えもあったようです。 -

乗車に際しての注意書き。

-

スロープの脇には小さな地下通路がありました。

先ほどの入昇坑口からこの通路を通って採炭現場行の列車に乗っていたようです。 -

入昇坑口の方へ進んでみます。この先右に曲がると…

-

先ほどの入昇坑口へ。

-

見上げれば青い空。危険と隣り合わせだった炭鉱の採炭作業。

往年の炭鉱マンも、この空を見て地上に戻ったことを実感していたのかも知れません。 -

続いて、第二斜坑の奥にある第一斜坑跡へ。

こちらは撤去されて既にありませんが、ベルトコンベアーで石炭が地上へ運び出される場所でした。

写真の説明板をお読みください。

昭和38年(1963)11月9日、午後3時12分、三川坑炭じん爆発事故が起きた場所です。458人もの方が死亡、839人の方が一酸化炭素中毒に。戦後最悪の炭鉱事故です。

この午後3時頃は最悪の時間帯で、作業している人たちが、次の人たちと交替する時間だったそうで、通常より多くの人が坑道内にいたそうです。

当時大牟田市内に住んでいた知人に聞いたら、市内でもかなり離れた場所に住んでいたのに、大きな爆発音が聞こえたといいます。

事故の原因は炭車のワイヤーが切れて、車両が猛スピードで降りてしまったことだそうです。通常5年でワイヤーを取り替えるところ、10年そのままだったそうです。また、三池争議の後は坑道内に水を撒くような初歩的な安全作業も行われていなかったそうです。

当時の福岡地検は、安全管理を怠ったとして会社側を起訴する寸前まで行ったそうですが、なぜかそのときになって検察内で人事異動が起こり、不可抗力として不起訴になったそうです、不確実なことを書くことはできませんが、その背後に何があったかは容易に想像がつきます。

尚、第一斜坑が取り壊されたのは、背後に有明海沿岸道路が建設されたためと言われています。これは本当に残念。三川坑で最も残すべき遺構は、事故が起こったこの場所だったのに。 -

第一斜坑があった場所には、慰霊碑がありました。

亡くなられた方の名前と年齢が記されており、中には22歳という方もいて…シュンとしてしまいました。

恐らく親御さんなど家族もいて、兄弟姉妹もいたかも知れない。好きな人もいたかも知れません。その方たちを残して22歳で命を絶たれた。残された方たちもどれほど辛かったでしょうか。

いや…20代だけでなく、他の年代の方たちもそれぞれに家族がいて子供がいて、友人がいて…

悲しい出来事があった場所ですが、きれいなお花が供えられていて、少し慰められたような気がしました。 -

これにてボランティアの方のガイドは終了します。

素朴な語り口で、それ故に事故を深く悼み、また三川坑に愛情を持っていらっしゃることが伝わってきました。

写真は繰込場の建物、第二斜坑の向かいにあり、通路で結ばれています。鉱員が入坑する前に装備の準備や作業の確認を行う場所でした。ここから通路を進んで、入昇坑口へ向かいました。

写真でもわかるように、屋根のあたりから、建物が大きく破損しています。当日はその状態を調べるためにドローンも飛んでいました。ボランティアの皆さんが頑張って維持しているのが強く伝わってきましたが、世界遺産でもないし大変なようです。しかし三川坑は後世に伝えるべき場所、大牟田市には頑張ってもらいたいです。 -

第一斜坑跡地と第二斜坑の間、両坑に向かいあう場所には山ノ神神社がありました。愛媛県にある大山祇大神を祀っているそうです。。

三川坑の開坑から三池炭鉱の終焉まで、多くの鉱員を見守ってきました。閉山後の今も、三池炭鉱で働いた方々、亡くなった方々を見守り続けるのでしょう。

=======================

三池炭鉱に限らず石炭産業は日本の近現代の産業化を担った大きな役割がありましたが、そこには負の側面もあります。この旅行記を読んでいただいた方にも重い内容だったかと思います。私自身も三池争議や三川坑炭じん爆発事故について書くことはとても難しく重いものでした。

筑後地方南部や熊本の荒尾市近郊などの人々にはも、厳しい労働環境と荒んだ印象、事故や争議などの悲しい記憶も残っており、炭鉱については積極的に話題にしにくい感覚があると思います。

しかし近年は世界遺産に登録されたことでその流れが若干変わり、負の側面を含めて理解する機運が出てきたと思います。今の私たちの生活の元になる部分を作ってくれたのは、まぎれもなく石炭産業なのですから。

今回、大牟田市石炭産業科学館と三川坑を訪れ、身近でありながら知らなかった(知ることを避けていた)三池炭鉱が少しだけわかったような気がします。

両施設のスタッフの皆様、丁寧に説明してくださったボランティアの方に感謝を申し上げる次第です。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

三池炭鉱 近代化産業革命遺産の光と影

-

前の旅行記

三井港倶楽部にて、春のランチ

2021/06/07~

大牟田

-

次の旅行記

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(2) 三池港(世界遺産)&「光の航路」撮影に挑む

2021/11/20~

大牟田

-

三井港倶楽部にて、春のランチ

2021/06/07~

大牟田

-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(1) 大牟田市石炭産業科学館・三川坑

2021/11/20~

大牟田

-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(2) 三池港(世界遺産)&「光の航路」撮影に挑む

2021/11/20~

大牟田

-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(6) 勝立坑とその周辺

2021/11/30~

大牟田

-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(8) 宮浦石炭記念公園と三井化学J工場

2021/12/02~

大牟田

-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(3) 万田坑~近代化へ向かった炭鉱~

2021/12/09~

玉名・荒尾

-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(5) 宮原坑周辺を歩く

2021/12/25~

大牟田

-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(4) 宮原坑 ~旧時代の終焉~

2022/01/09~

大牟田

-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(9) 大浦坑と化学コンビナート

2022/05/25~

大牟田

-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(7) 文化展・炭都の暮らしと文化(大牟田市石炭産業科学館)と三池港周辺

2022/06/12~

大牟田

-

世界遺産・三池炭鉱 宮原坑 耐震工事特別公開

2022/11/03~

大牟田

-

三池港「光の航路」 2022/11/21

2022/11/21~

大牟田

-

近代化産業革命遺産の光と影 三池炭鉱(10) 三川坑、再び

2023/05/02~

大牟田

旅行記グループをもっと見る

この旅行記へのコメント (9)

-

- pedaruさん 2022/02/10 07:24:48

- 炭鉱

- Decoさん おはようございます。

万歩計さんの掲示板からやって来ました。

石炭が焚火の中の石が燃えていることで注目されたエピソードを面白く思いました。

炭鉱の発展と衰退の歴史、炭鉱で働く人々の真面目な態度を食い物に、富を築いてきた

人たち、いろんな感情が湧いてきました。

経営者側の責任がうやむやになり、刑事責任に問われなかったことは、日本の黒い歴史として、永遠に語り継がれることでしょう。

Decoさんのご自分の言葉で語られた、この旅行記には感銘を受けました。

pedaru

- Decoさん からの返信 2022/02/10 19:45:27

- Re: 炭鉱

- pedaruさん、こんばんは。

コメントをいただき、ありがとうございます。

三池炭鉱の石炭発見のエピソード、発見の年までわかっていて、多分何かに記録されていたのだと思いますが、伝承などではなく、本当にそうだったのかも知れません。

この旅行記を書いた後、何冊かの本を読みましたが、日本の炭鉱産業は初期から様々な問題を抱えていたようで、三池炭鉱も例外ではないようです。初期の囚人労働や納屋制度はそれは酷いもので、徐々に改善されてはいきましたが、根本的な所で解決するには至らず、最終的に三池争議や炭塵爆発事故につながってしまったようにも思えます。刑事責任が問われなかったのもその延長線上にあるのかも知れません。pedaruさんが書かれたように日本の黒い歴史だと思います。

この旅行記、私としては精一杯書いたつもりですが、とても大きく難しい対象で、至らぬ点も多々あると思います。お褒めのお言葉をいただき、励まされた思いがいたします。ありがとうござます。

Deco

-

- ちゅう。さん 2021/12/02 22:05:08

- 福岡の炭鉱

- Decoさん、こんばんは!

貴重な旅行記ですね。

苛烈な炭鉱労働の様子は小説で知りました。

福岡生まれの帚木蓬生(ははきぎほうせい)という作家をご存じでしょうか。

映画にもなった「三たびの海峡」とい釜山出身者が主人公の北九州の炭鉱を舞台としたフィクションがそれです。

私が最も尊敬する作家ですが、精神科の医者でもあり、北九州の病院でもと炭鉱労働者の患者さんから聞いた話がヒントになっているらしいです。

彼はいつも膨大な資料を読み込んで書き上げるので、フィクションとは言え事実の部分も多いのではないかと思っています。

小説では文字を読んで、画を想像するにとどまりますが、今回、Decoさんの旅行記で写真を拝見して、炭鉱労働をよりリアルに感じることができました。

ありがとうございました。

ちゅう。

- Decoさん からの返信 2021/12/03 10:17:43

- Re: 福岡の炭鉱

- ちゅう。さん、コメントありがとうございます。

以前、港倶楽部の旅行記を書いたとき、末尾に炭じん爆発事故のことを書きました。ちゅう。さんの旅行記のコメント欄で、そのことについて返信いただいて、私があえて書いた心情を理解していただいて、本当に嬉しかったです。

今回の旅行記も、あのときのご返信に後押ししてもらったように思います。

帚木蓬生さん、お名前は存じ上げていませんでしたが、「三たびの海峡」は是非読んでみたいと思っています。小説はフィクションではあるのでしょうが、多分一つ一つのエピソードにはそのモデルになった出来事や人物が必ずあると思います…と書いていたら、ますます読みたくなりました。

「三たびの海峡」の主人公、釜山の出身なのですね。三池炭鉱は比較的早く近代化されましたが、昭和の初めまでは囚人労働があり、外国人労働はその後も続き、それは言葉にできないような厳しいものだったようです。

小説といえば、内田康夫さんの浅見光彦シリーズの中に「不知火海」という創設があり、多分「三たびの海峡」に比べれば軽い感じになるかと思いますが、内田氏なりに三池炭鉱の問題に切り込んだ作品でした。

帚木蓬生さんのこと、教えていただいてありがとうございました。

Deco

- Decoさん からの返信 2021/12/04 08:54:01

- Re: 福岡の炭鉱

- すいません。訂正です。

× 「帚木蓬生さん、お名前は存じ上げていませんでしたが」

〇 「帚木蓬生さん、お名前は存じ上げていましたが、作品は未読です」

失礼しました。

- Decoさん からの返信 2022/08/24 19:50:13

- 三たびの海峡

- ちゅう。さん、こんばんは。

大変遅くなりましたが、「三たびの海峡」をようやく読みました。

私も三池炭鉱関係の本を数冊読んで、朝鮮半島出身の方のインタビューを読みましたが、「三たびの海峡」の内容と同じような状況だったと思います。おそらく、元になる事実があって、それにストーリーを持たせて小説になっていると思います。

大牟田市の勝立というエリアに「馬渡社宅の碑」があります。1989年、旧馬渡社宅の一軒の押入れから発見された朝鮮からの人が書いた文章と絵。社宅は解体されてショッピングモール(メルクス大牟田)になっていますが、現物は大牟田市石炭産業科学館で保存され、ショッピングモール近くの小さな公園に碑が残されています。

その碑には、故郷から無理やり連れてこられた悲しみ、そして頑張って生きていればいつか帰れるだろう、という内容の文章が刻まれていました。その碑を見たとき、知識としては理解できましたが、「三たびの海峡」を読んで、その人々の本当の気持ちがわかったような気がしました。

小説の中で、主人公たちが収容された施設、明治時代の納屋制度を思わせます。三池にも筑豊にも長崎にもあったそうですが、納屋頭(労務管理者)に管理されて、厳しい環境だったようです。多分、そんな歴史があって、戦時下の外国人労働につながったのだと思います。

戦時下の外国人労働、それほど厳しくなかったとか、日本人と待遇に差がなかった…という情報もあります。私にはその真偽を確認することはできませんが、一つ考えられるのは、人間にはいろんな人がいて、日本も例外ではないことです。残忍で冷酷で欲深な人間もいれば、優しく人の立場になって考える人もいる。小説の中での島さんや菊池さんのような人が労務管理者であれば、厳しい中でも、待遇は随分変わっていたと思います。

三池炭鉱では欧米系の捕虜の使役もあって、第二次大戦後、捕虜に暴力をふるった日本人は、暴力を持って仕返しされたそうですが、親切にしていた人は何もされなかったそうです。むしろ、収容所の近くに住んでいた与論島から移住した人々は捕虜にも親切にしていたそうで、彼らは帰国する前に、きちんとお礼を言って帰ったそうです。多分、朝鮮半島からの人々にしても同じようなことがあったのではと思います。

長文のコメントになってしまいましたが、最後に私からの推薦本として、大牟田市で少年時代を過ごした作家・西村健さんの「地の底のヤマ」を上げます。1974年から2010年頃まで、三池争議後の新旧労組の対立や与論島からの人々の問題、在日朝鮮人の人々の問題…炭鉱とその周囲の問題が取り上げられています。かなりの長編ですが、四つのパートに分かれているで、一つ一つはそれほど長くはないので、もし機会があったら、ちらっとでも見ていただければと思います。

Deco

- ちゅう。さん からの返信 2022/08/27 18:00:26

- Re: 福岡の炭鉱

- Decoさん、こんにちは!

「三たびの海峡」読んでくださったのですね。

ご丁寧に感想を書いていただき、ありがとうございます。

仰る通り、どんな状況にあっても、どの国にも、優しい人もいれば、そうでない人もいる。いつも優しい人もいれば、いつもそうでない人もいる。

そして、自分自身も自覚していますが、優しくできるときもあれば、そうでないときもある。

寛容な人をお手本にしたいと思いつつ、なかなかうまくいかずモヤモヤすることが多い日々です。

さて、西村健さんご紹介いただき、ありがとうございます。

なんと箒木先生と世代は違えど共通点多いことに気がつきました。

お二人とも、福岡県出身、東大卒、炭鉱をモチーフとした小説で吉川英治文学新人賞を受賞されているんですね!

「地の底のヤマ」も評価が高いのですね。

勝手に骨太な作品をイメージしています。

一度、図書館で探してみようと思います。

ちゅう。

-

- みみこさん 2021/12/02 12:56:27

- 時代と生き、時代と共に消えゆく

- Decoさん、こんにちは。

三池炭鉱と言えば、炭坑節が最初に浮かぶ福岡県民です。

私の知り合いにも炭鉱で働いていた方がいます(多分閉山ギリくらい)。

重労働だったみたいですね。若くして転職されたようです。

最初の案内所の説明も細かくて、まずそこに引き込まれました。

私も旅行記で、交通機関や料金など細かく書くと、とっても嬉しいというコメントがありますが、そうなのかな~って感じでしたけど、Decoさんの今回の旅行記を読んでその気持ちがよく分かりましたww

ガイドの件、私の旅行記にもコメント下さっていたのはこの理由からですね。

確かにガイドがあるかないかでは全然違いますよね。

理解が深まる。

というか、これはガイドがいないとチンプンカンプンになりそう。

Decoさんの説明にさえついて行けてないとこも多し。

今でももちろん過酷な現場でのお仕事はたくさんありますよね。

そういう方々がいらっしゃって私達の生活が成り立っている。感謝ですよね。

さらに前の時代となると技術的な面においても今よりずっと大変だったわけですから・・・

自分も含め、贅沢な暮らしが当たり前になって、甘えているなと痛感します。

みみこ

- Decoさん からの返信 2021/12/02 21:05:31

- Re: 時代と生き、時代と共に消えゆく

- みみこさん、こんばんは。

この旅行記、私としては力作のつもりですが、それ故に力が入りすぎてわかりにくくなったかと思います。扱っている対象も複雑で難しいですし。

その面倒な旅行記を読んでいただき、またコメントもいただいて、感謝しております。

観光案内所は、かなり良い施設で、利用価値が高いです。土産物は市内で一番バラエティに富んでいて、見ているだけでも楽しかったです。

ガイドはみみこさんが書かれた通りで、石炭産業科学館と三川坑その他でお願いして、その有難さを実感しています。

旅行記の形を取りながら説明していくって、本当に難しくて、できるだけ簡潔にまとめたいという気持ちと、自分で理解したことを記しておきたいという気持ちがぶつかって、ハチャメチャになりました(汗)

炭鉱の労働、本当に大変だったようで、第二次大戦の前あたりまではさらに過酷だったらしいです。三池炭鉱はまだ大資本が開発して各坑の規模も大きく、労務管理も含めて近代化されるのが早かったそうで…筑豊あたりは小規模坑が多くてもっと厳しかったらしいし、長崎の高島炭鉱は、言語を絶するような酷い環境だったらしいです。

今の時代も大変だと思いますが、コンプライアンスとか人権の重要性が認識されつつあるし、生活そのものも当時とは比較にならない程楽だと思うし…長い歴史の中でみたら、いろいろ問題があってもトータルでは幸せな時代なのかも知れませんね。

Deco

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

この旅行で行ったグルメ・レストラン

大牟田(福岡) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 三池炭鉱 近代化産業革命遺産の光と影

9

43