2024/05/05 - 2024/05/05

52位(同エリア1164件中)

![]()

+mo2さん

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

GW前半最終日(4/29)、前日、山口から夜遅く帰ってきて寝ていると、朝4時頃父が入院している病院から、胸が痛いといっているという電話。様子を見て必要なようならまた連絡するとのこと。しばらくして、落ち着いたとの連絡がありましたが、午前中病院に行くことにしました。10時前に病院に伺う前に電話したところ、落ち着いており食事もしたとのこと面会は、午後(13時)にしてくださいとのことで、午前中は母の施設に面会に行くことにしました。母との面談を終えるとたくさんの着信履歴。折り返すと父の容体が急に悪くなり心臓も呼吸も止まっているとのこと。すぐに駆け付けましたがすでに息はありませんでした。10年以上も入院していた父、足腰が悪く寝たきりでしたが、頭はしっかりしており亡くなる直前まで意識しっかりしていたとのこと。コロナ禍以降ほとんど面談できなくなってしまい寂しい思いをさせていたと思いますが、最後は眠るようにいってしまいました。85歳でした。葬儀は家族のみで行いました。GW後半は、もともと妹と香港・マカオに旅行に行く予定だったのですが、当然キャンセル。どこか泊りでいけるところを探したところ諏訪で宿を発見。諏訪大社を参拝することにしました。

- 旅行の満足度

- 4.0

- 観光

- 4.0

- ホテル

- 4.0

- グルメ

- 4.0

- 同行者

- 家族旅行

- 交通手段

- 自家用車

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

GWですが道路は空いていました

途中、双葉SAで休憩双葉サービスエリア 道の駅

-

長野県中心部にある諏訪湖は、周囲約16キロメートルの信州で一番大きな湖です。そのほとりに建っているのが諏訪大社。上社(前宮・本宮)と下社(秋宮・春宮)の二社四宮からなる神社で、『古事記』にも登場しているほど長い歴史を持ちます。

まずは、上社の前宮から参拝しました -

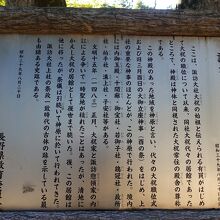

前宮は、諏訪明神こと建御名方神が最初に出現したといわれる場所

神原と呼ばれるこの場所に諏訪明神の子孫であり、中世まで現人神であった『大祝』の居館があったそうです。 -

私が、前回諏訪大社参拝したのは、コロナ禍の令和3年8月。妹も昔、どこか1箇所参拝したことがあるそうです。

立派な狛犬です -

祭神は「諏訪明神」「お諏訪さま」「諏訪大明神」として親しまれる、建御名方神と、その妃神とされる八坂刀売神

-

十間廊。中世まで諏訪祭政が行われた建物。

この十間廊では毎年4月15日に、鹿の頭などが供えられる『御頭祭』が行われています。 -

大祝が、即位後、民の前に初めて現れた場所と伝わる内御玉殿

-

水眼広場は、社務所や手水舎がある境内から本殿に向かっていく途中にあります

『交流センター前宮』内にはカフェもあります -

手水舎は、近くを流れる『水眼川』の清流

水眼川 自然・景勝地

-

神原から5分ほど上った先にある本殿です

諏訪大社上社前宮神殿跡 寺・神社・教会

-

前宮一之御柱

-

上社前宮で見逃せないのが4つの「御柱」です。本殿を取り囲むように立っているモミの木のことで、どれも大きく、中には長さ17メートル、重さ10トンを超えるものもあるとか

本殿に向かって右手前から、時計回りで「一の柱」、「二の柱」、「三の柱」、「四の柱」と名付けられています -

諏訪湖の南側の日当たりのよい高台にあり、清らかな水が得られる場所です

-

御朱印やお守りは、参道の途中、右手にある社務所で貰うことができます

-

上社前宮の御朱印

-

次に訪れたのが「上社本宮」です

前宮から北西へ車で約4分の場所にあります -

妹が来たことのある諏訪大社はこちらでした

-

手水舎

-

信濃国出身の雷電為右衛門の像もありました。

254勝10敗2分という通算成績を誇り、大相撲史上最強の力士と言われている江戸時代の力士。身長197cm、体重170kgもあったといいその手形も巨大です -

諏訪大社といえば御柱祭ですが、満6年間隔で行われ(数え年の7年目ごとという意味で7年に一度と表記されます)次回は、2028年です

-

幣拝殿と片拝殿のみの本殿を持たない「諏訪造り」の代表的な社殿が特徴的です。また、国の重要文化財として指定されている建造物の数が、4社の中で最も多い場所でもあります

-

本宮の幣拝殿。こちらも下社同様、本殿を持たず、幣拝殿と両側に片拝殿を従える諏訪造りという独特の様式がとられています

諏訪大社上社本宮 寺・神社・教会

-

幣拝殿は、天正10年(1582年)に一度兵火で焼失しましたが、その後再興され、現在の社殿は立川流宮大工二代目棟梁 立川和四郎冨昌によって天保9年(1838年)に建立されたものです

-

上社本宮の御朱印

-

北参道の両脇には、土産物店や飲食店が並んでいるので、参拝後に立ち寄りました

ぬいぐるみくじであたったぬいぐるみに「こんちゃん」と名前をつけましたこだわり横丁 お土産屋・直売所・特産品

-

温泉大好きなこどもたち、レトロな千人風呂へ

財団法人 片倉館 温泉

-

大正から昭和初期に製糸業で栄えた片倉財閥が地域住民の厚生と社交の場として昭和3年に建設した片倉館は、千人風呂と呼ばれる大浴場が特徴です

-

受付で入湯料を払うと高鳴る気持ちを抑えながら受付横の資料の展示に目を通し、映画『テルマエ・ロマエII』のロケにも使われたという館内をくまなく見学。

館内も至る所に凝った造作があり、フォトスポットが満載。二階の無料休憩室は広くてゆったりしたスペースで太い柱のレリーフが素敵で日帰り温泉とは思えない優雅な雰囲気です。 -

お風呂を満喫したあとは、信州そばのランチ

片倉館 食堂 グルメ・レストラン

-

テルマエ・ロマエのサインがありました

-

「上社本宮」から北へ車で約30分の距離に「下社秋宮」があります

-

中山道で唯一温泉の湧く下諏訪宿の中心地にほど近く、境内の手水からも温泉が流れ出ています

「温泉手水」龍の頭からお湯が注がれています -

鳥居から石段を上った正面にあるのは「根入りの杉」です

樹齢600年ともいわれているこの大きな杉の木は、「丑三つ時(午前2:00~午前2:30までの間)になると枝を下げて寝入りいびきが聞こえてくる」、「子どもに木の皮を煎じて飲ませると夜泣きが止まる」などと言い伝えられてきました諏訪大社下社秋宮 寺・神社・教会

-

棟全体がT字型になった三方切妻造りの「神楽殿」は、神をまつるための歌と舞の奉納や、祈願を行う建物です

天保6(1835)年に二代目・立川和四郎富昌により建てられました -

正面に飾られている大注連縄の長さは13メートル。間近で見ると、その大きさに思わず圧倒されます

-

神楽殿の奥にあるのは、安永10(1781)年に建立された「幣拝殿」

二重楼門造りの拝殿と左片拝殿、右片拝殿が横に並んでいます。1983年には「神楽殿」とともに国の重要文化財として指定されました -

建物には精巧な彫刻が施されています。また、御簾の奥に御神木であるイチイの木が立っているそうです

-

下社秋宮の御朱印

-

御影石の大鳥居は万治2年(1659)の建立と推定され、万治の石仏と同じ作者と言われています

諏訪大社下社春宮 寺・神社・教会

-

下諏訪には下社の二宮(春宮・秋宮)がありますが、最初に鎮座したのは春宮とされています。その後建て替えが計画された際、高島藩より両社に同じ図面が与えられたため、ほぼ同時期にほぼ同じ構造を持つ社殿が諏訪地方の2つの異なる流派の宮大工集団によって建てられ、両宮は彫刻で技が競われたとされています

-

二宮(春宮・秋宮)の地位は同格で、御霊代(依り代)が2月と8月に両社間を遷座します。遷座祭当日には、柴舟とよばれる長さ約10メートル、重さ約5トンもの巨大な舟を曳行する「お舟祭り」が開催されるそうです

-

重要文化財の幣拝殿は、 江戸時代、安永10年(1781年)落成。幣殿と拝殿が一体となった二重楼門造りで、左右に片拝殿が並びます。

-

4本のうち、一番太く、高さのあるものが使われる「一之御柱」。長さ約17m、直径1mあまり、重さ10tを越えるモミの巨木です

-

下社春宮の御朱印

-

四社巡ると記念品がいただけます

がま口の青い小銭入れでした -

春宮西側には砥川という清流が流れています

砥川沿いを歩き万治の石仏に浮島神社 寺・神社・教会

-

高さ2.6mの半球状の自然石に頭が載ったユニークな石仏です。

胴体正面には定印を結んだ阿弥陀如来の坐像が彫られ、衣の上には向かって右から右卍、太陽・雷・雲・磐座・月など密教の曼荼羅が刻まれています。万治の石仏 名所・史跡

-

春宮から徒歩3分ほどにある「おんばしら館よいさ」にも寄ってみました

おんばしら館 よいさ 名所・史跡

-

御柱の大きさを体感できる模擬御柱、曳行路を示したジオラマの展示、長持ちや騎馬行列などの道具が展示されており、ボランティアの方に色々ご説明頂きました

-

大喜びのともちゃん

-

子供たち御柱が気に入ったようです

-

春宮の参道となる道路には下馬橋という小さな橋が残されています

下社で最も古い室町時代の建造物とされ、年二回、遷座祭、お舟祭の折、御霊代を運ぶ神輿はここを通ります下馬橋 名所・史跡

-

早めに今晩の宿「下諏訪温泉 鉄鉱泉本館」に到着

中山道と甲州街道の合流点下諏訪の宿 by +mo2さん下諏訪温泉 鉄鉱泉本館 宿・ホテル

-

江戸の昔、中山道と甲州街道の合流点、下諏訪宿に「つたや」という名の旅籠がありました。

その歴史ある旅籠を譲り受け、明治37年、下諏訪町に鉄鉱泉本館が旅館ののれんをあげました。風情があり、レトロ感がある宿です -

屋号にもなっている「鉄鉱泉」。名前の由来は有名な甲斐の国の戦国武将・武田信玄にさかのぼります。そもそも鉄鉱泉とは、当館より3kmほど山奥に入ったところに湧き出しているお水のこと。

450年以上もの昔から「神秘の水」「謎の水」として万病の治療に健康づくりの常備薬に、近在の人々から重宝がられておりました。 -

客室は間取り、造りともに同じものはひとつとしてなく、 部屋ごとに凝らされた意匠に棟梁の遊び心が感じられます

-

素材本来のおいしさを大切に。 手作りにこだわった郷土料理の夕食

前菜は、サーモンマリネ、独活きんぴら、アスパラ味噌マヨネーズ -

鯉の洗い

鯉のおいしさをシンプルに味わえるひと品。

諏訪湖産の新鮮な鯉を切り身にしたあと、下諏訪の熱い温泉で洗うことで余分な脂が抜け、身が引き締まります -

信州諏訪の地ビール

しらかば(ケルシュ)とりんどう(アルト) -

「馬刺し」のモチモチした食感と旨味は絶品

-

豚ひれベーコン巻き、茸ソース

-

大喜びのともちゃん

-

ワインも

-

茶碗蒸し

-

信州産舞茸、大葉天婦羅 蟹餡かけ

-

信州そば

-

ひとめぼれと信州みその味噌汁

-

花梨とドラゴンフルーツのゼリー

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

一宮巡詣(東国)

-

前の旅行記

一宮巡詣~駿河・浅間大社と静岡県富士山世界遺産センター(2022.10)

2022/10/22~

富士宮

-

次の旅行記

一宮巡詣~甲斐・浅間神社~2024.GW 諏訪・勝沼の旅(2)

2024/05/06~

笛吹

-

一宮巡詣~下野・上野

2009/08/22~

日光

-

一宮巡詣-上総・玉前神社、安房・安房神社、洲崎神社

2010/10/09~

館山

-

一宮巡詣~美濃・南宮大社

2011/01/22~

関ヶ原・垂井

-

一宮巡詣~越中・能登・加賀

2011/05/03~

富山市

-

一宮巡詣~信濃・諏訪大社

2011/06/04~

諏訪

-

一宮巡詣~飛騨一宮水無神社

2011/07/17~

飛騨高山・古川

-

一宮巡詣~越前・若狭(2011.9 滋賀・福井②)

2011/09/24~

小浜・若狭

-

一宮巡詣~武蔵・氷川神社、氷川女体神社

2012/03/03~

大宮

-

一宮巡詣~越後・彌彦神社、居多神社

2012/09/15~

弥彦

-

一宮巡詣~岩代・陸奥

2013/09/15~

白河

-

一宮巡詣~常陸・下総(東国三社巡り)

2014/02/02~

鹿島

-

一宮巡詣~武蔵・小野神社+2016.8 甲州街道の社寺①

2016/08/06~

多摩

-

一宮巡詣~相模・寒川神社

2017/06/11~

海老名・座間・綾瀬

-

一宮巡詣~佐渡・度津神社・・・GW佐渡寺社の旅【5】

2018/05/03~

佐渡島

-

一宮巡詣~遠江・事任八幡宮と加茂花菖蒲園(2020.5)

2020/05/16~

掛川

-

2021.8 富山に行ってきました(3)~一宮巡詣・越中国

2021/08/09~

立山黒部

-

一宮巡詣~信濃・諏訪大社

2021/08/11~

諏訪

-

一宮巡詣~津軽・岩木山神社~夏の青森旅(4)

2022/08/07~

弘前

-

一宮巡詣~駿河・浅間大社と静岡県富士山世界遺産センター(2022.10)

2022/10/22~

富士宮

-

一宮巡詣~信濃・諏訪大社~2024.GW 諏訪・勝沼の旅(1)

2024/05/05~

諏訪

-

一宮巡詣~甲斐・浅間神社~2024.GW 諏訪・勝沼の旅(2)

2024/05/06~

笛吹

-

一宮巡詣~出羽国・鳥海山大物忌神社~2024.9 秋田の旅

2024/09/14~

秋田市

-

一宮巡詣~陸奥・塩竈神社

2025/06/07~

多賀城・塩釜・利府

-

2025.10 一宮巡詣~相模・鶴岡八幡宮+鎌倉グルメ

2025/10/13~

鎌倉

-

一宮巡詣~蝦夷国新一宮・北海道神宮~2025.10 札幌の旅①

2025/10/18~

札幌

-

一宮巡詣~武蔵・氷川女體神社と中山神社 (中氷川神社)

2026/02/07~

浦和

-

一宮巡詣~武蔵・氷川神社と埼玉縣護国神社、調神社

2026/02/07~

大宮

-

一宮巡詣~下野・宇都宮二荒山神社

2026/02/07~

宇都宮

-

2026.2 一宮巡詣~相模・寒川神社、鶴岡八幡宮とあら珠ランチ

2026/02/15~

鎌倉

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったホテル

この旅行で行ったスポット

もっと見る

この旅行で行ったグルメ・レストラン

諏訪(長野) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 一宮巡詣(東国)

0

68