2023/01/18 - 2023/01/18

29位(同エリア146件中)

![]()

愛猫シロネコさん

- 愛猫シロネコさんTOP

- 旅行記1017冊

- クチコミ0件

- Q&A回答6件

- 603,031アクセス

- フォロワー113人

埼玉県巡り第14回目で元庄和町の首都圏外郭放水路と春日部 宮代を回ります。

(写真)首都圏外郭放水路の所謂地下神殿で地下22mの長さ177m 幅78m 高さ18mの巨大水槽です。長さ7m 幅2m 高さ18m 重さ500トンの柱が59本あります。

前日に予約を取った首都圏外郭放水路(地下神殿)を見学し、春日部(春日部八幡神社 春日部市郷土資料館 東陽寺 碇神社 古利根公園橋 最勝院)を歩き、宮代(西光院 五社神社)を参拝しました。

(春日部)春日部の名は約800年前の鎌倉時代に武将春日部重行が鎌倉の八幡宮を模して建立し境内は春日部氏の居住の一部でした。江戸時代中期には粕壁と書かれ、昭和19年の合併で春日部と書かれた。縄文時代にはこの地域の低地まで海が入り込んでいたといわれ、遺跡が多数あります。江戸時代は日光街道の宿場町で市内の古利根川が船の水路となり、栄えた。その頃から桐タンスの製造が始まり、羽子板・麦ワラ帽子の製造が盛んであった。「牛島の藤」(その時期に行きたいです。)と最近は「クレヨンしんちゃん」で有名です。

(宮代)人口は約3.4万人で古利根川沿いの町です。巨峰栽培等の農業が中心で、有名な東武動物公園があります。

(古利根川)本来は利根川の本流で1594年に改修工事をして分流となりました。下流で中川と合流します。

(首都圏外郭放水路)(地下神殿)中小河川の洪水を地下に取り込み、地底50mを貫く約6.3kmのトンネルより調節水槽(地下神殿)に水を貯め、江戸川に水を流す、世界最大級の地下放水路です。平成5年より13年に歳月で平成18年6月に完成しました。川の水を取り入れる立坑が5つあり、その間を直径10mのトンネルが繋がり、調節水槽に水を貯めます。1900万立方m(東京ドーム15杯分)の貯水が出来ます。調節水槽は地下22mの長さ177m 幅78m 高さ18mの巨大水槽で、長さ7m 幅2m 高さ18m 重さ500トンの柱が59本あり、水槽の天井を支えています。柱が多いのは浮き上がらないようにする為だそうです。夏は20度 冬は10度です。湿度は90%で靄がかかる事もあります。大体7回ぐらい使います。去年は5回、水を貯めました。なお、龍Q館には南桜井駅より歩いて約40分です。春日部市春バスの庄和地区ルートを使うことが出来ますが、本数が少ないのがネックです。

①2023年1月18日(水) 1月15日に関西より関東に行きます。

自宅(JR)8:22大宮8:30(野田線)8:59南桜井9:05(バス)9:34龍Q館に着き、

1)首都圏外郭放水路(地下神殿予約1000円10:00-10:55)を見学します。

龍Q館11:15(バス)11:30南桜井11:39(野田線)11:49八木崎駅に着き、

2)春日部八幡宮(鎌倉時代、武将春日部重行が1331-1334年に建立。大銀杏の木(御神木) 都鳥の碑 春日部氏館跡 富士塚(浅間山) 稲荷神社 薪能)を参拝。

3)(昼食)トラットリア「カーサミーア」(12:35-13:10)アヒージョライス1000円を戴き、

4)郷土資料館(月休)(宿場町粕壁ノ模型 花積・塚内古墳の出土品 粕壁ノ歴史等)で勉強をします。

5)東陽寺(曹洞宗で芭蕉が宿泊した寺) 碇神社のイヌグス 春日部古利根橋(古利根川)と歩き、

6)最勝院(真言宗で春日部重行の墓や家光の遺骸が寄った寺)を参拝します。

春日部14:40(伊勢崎線)14:50姫宮駅に行き、

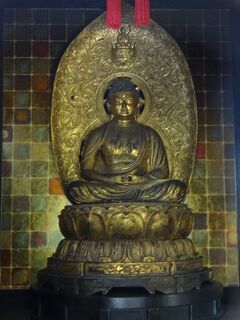

7)西光院(真言宗。本尊阿弥陀三尊像は国宝。奈良時代中期行基の開山。本堂 客殿 書院 イチョウ巨木)

五社神社(本殿は安土桃山時代建築・熊野三山・白山・山王の五社を祀る)を参拝します。

姫宮15:30(伊勢崎線)15:34春日部15:38(野田線)16:03大宮16:12(JR)自宅に戻ります。

{旅程}

①1/18(水)

(東武線)南桜井(バス)首都圏外郭放水路(バス電車)八木崎(八幡神宮 郷土資料館 最勝院等)春日部(電車)姫宮(西光院等)(電車)大宮

- 同行者

- 一人旅

- 交通手段

- 高速・路線バス JRローカル 私鉄 徒歩

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

大宮駅でJRより東武野田線に乗り換えます。

-

野田線の南桜井駅で降ります。

-

野田線南桜井駅

南桜井駅 駅

-

春日部市春バスの庄和地区ルートに乗ります。

-

(車窓風景)百畳敷きの大凧(旧庄和町は江戸時代後期より凧揚げの習慣がありました。)

-

(車窓風景)庄和総合支所(以前は庄和町役場でした。)

-

(車窓風景)庄和総合公園

-

(車窓風景)道の駅庄和

-

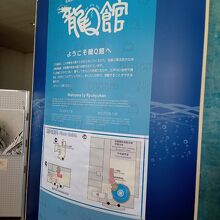

龍Q館(排水機場)

首都圏外郭放水路 龍Q館 美術館・博物館

-

首都圏外郭放水路(龍Q館)

-

今日の見学会の予定です。(前日にWEBで予約をしました。)

-

龍Q館(1F内部)ここに集合し、説明を受けます。

中小河川の洪水を地下に取り込み、地底50mを貫く約6.3kmのトンネルより調節水槽(地下神殿)に水を貯め、江戸川に水を流す、世界最大級の地下放水路です。平成5年より13年に歳月で平成18年6月に完成しました。川の水を取り入れる立坑が5つあり、その間を直径10mのトンネルが繋がり、調節水槽に水を貯めます。1900万立方m(東京ドーム15杯分)の貯水が出来ます。調節水槽は地下22mの長さ177m 幅78m 高さ18mの巨大水槽で、長さ7m 幅2m 高さ18m 重さ500トンの柱が59本あり、水槽の天井を支えています。柱が多いのは浮き上がらないようにする為だそうです。夏は20度 冬は10度です。湿度は90%で靄がかかる事もあります。大体7回ぐらい使います。去年は5回、水を貯めました。 -

5つの立坑と調節水槽の位置です。上に江戸川が流れ、そこに放水します。

中小河川の洪水を地下に取り込み、地底50mを貫く約6.3kmのトンネルより調節水槽(地下神殿)に水を貯め、江戸川に水を流す、世界最大級の地下放水路です。平成5年より13年に歳月で平成18年6月に完成しました。川の水を取り入れる立坑が5つあり、その間を直径10mのトンネルが繋がり、調節水槽に水を貯めます。1900万立方m(東京ドーム15杯分)の貯水が出来ます。調節水槽は約22mの位置に作られ、長さ177m 幅78m 高さ18mにおよぶ巨大水槽です。長さ7m 幅2m 高さ18m 重さ500トンの柱が59本あり、水槽の天井を支えています。去年は5回、水を貯めました。 -

-

調節水槽(地下神殿)と排水機場の説明

-

まず、龍Q館(排水機場)を見学します。展示室で右側に中央操作室があります。

-

龍Q館(排水機場)実際の施設全体を集中監視する中央操作室です。(普段は自動で管理されますが、大雨などの時は沢山の人が仕事をします。)

-

龍Q館よりの眺め

-

排水機場(龍Q館)1Fにあり、この門を上下する事で水を止めたり流したりします。

-

この下にポンプ設備があります。(1秒間に25mプール1杯分の水を排水します。地下神殿より水を吸い上げる施設です。)

-

多目的広場(龍Q館より見ます。この下に調節水槽(地下神殿)があります。左隅に小さく調節水槽入口が見えます。)

-

排水機(龍Q館)

-

調節水槽(地下神殿)で入口より排水機場を見ます。地面の下に地下神殿があります。

-

次に多目的広場を歩き、調節水槽(地下神殿)の入口に行きます。(地下22mまで階段で降りますが、途中は撮影禁止です。)

-

調節水槽(地下神殿)上から下までこの様な階段116段をジグザグに降ります。

-

調節水槽(地下神殿)上から下までこの様な階段116段をジグザグに降ります。

-

調節水槽(地下神殿)上から下までこの様な階段116段をジグザグに降ります。

-

調節水槽(地下神殿)

-

調節水槽(地下神殿)上の線まで水が溜まったら、排水能力が限界の為、水を元に押し戻します。下の線まで水が溜まったらポンプで江戸川に水を流します。

-

調節水槽(地下神殿)上の線まで水が溜まったら、排水能力が限界の為、水を元に押し戻します。下の線まで水が溜まったらポンプで江戸川に水を流します。

-

調節水槽(地下神殿)上の線まで水が溜まったら、排水能力が限界の為、水を元に押し戻します。下の線まで水が溜まったらポンプで江戸川に水を流します。

-

調節水槽(地下神殿)天井でここから重機を搬入します。(貯水した後、ポンプで水を流しますが、泥が2-3cm位溜まり、見学する所は人の力でとり、それ以外はそれを取り除くための重機です。)

-

調節水槽(地下神殿)第1立坑(巨大竪穴の入口です。近くには寄れません。)

-

第1立坑の階段

-

降ろした重機が立坑に行かない為のコンクリート止めと第1立坑

-

降ろした重機が立坑に行かない為のコンクリート止めです。

-

調節水槽(地下神殿)長さ7m 幅2m 高さ18m 重さ500トンの柱が59本あり、水槽の天井を支えています。

-

調節水槽(地下神殿)長さ7m 幅2m 高さ18m 重さ500トンの柱が59本あり、水槽の天井を支えています。

-

調節水槽(地下神殿)長さ7m 幅2m 高さ18m 重さ500トンの柱が59本あり、水槽の天井を支えています。

-

調節水槽(地下神殿)長さ7m 幅2m 高さ18m 重さ500トンの柱が59本あり、水槽の天井を支えています。

-

調節水槽(地下神殿)人との対比で大きさが分かります。

-

調節水槽(地下神殿)長さ7m 幅2m 高さ18m 重さ500トンの柱が59本あり、水槽の天井を支えています。奥にポンプ設備があります。

-

調節水槽(地下神殿)人との対比で大きさが分かります。

-

調節水槽(地下神殿)長さ7m 幅2m 高さ18m 重さ500トンの柱が59本あり、水槽の天井を支えています。

-

調節水槽(地下神殿)側面

-

調節水槽(地下神殿)巨大な柱の根本

-

調節水槽(地下神殿)床面

-

調節水槽(地下神殿)側面に残っている泥

-

調節水槽(地下神殿)水が溜まっている時は中央の部分が見学通路になります。

-

調節水槽(地下神殿)天井

-

調節水槽(地下神殿)階段を登ります。

-

地下50mより階段で地上に出ます。

-

重機を降ろす入口

-

重機を降ろす入口

-

排水樋管のポンプ(6基あります。)

-

排水樋管(写真)5.4m×4.2mの排水樋管が6基あり江戸川に水を流します。

-

排水樋管(5.4m×4.2mの排水樋管が6基あり江戸川に水を流します。)

-

江戸川(左に放水路があります。)

-

江戸川

-

龍Q館の時刻表(11:15で南桜井駅に戻ります。)

-

春日部市春バスのルート

-

春日部市春バス

-

春日部市春バスの「クレヨンしんちゃん」の塗装

-

南桜井駅

-

南桜井駅より八木崎駅に向かいます。

-

八木崎駅で降ります。

八木崎駅 駅

-

春日部八幡神社(約800年前の鎌倉時代に武将春日部重行が鎌倉の八幡宮を模して1331-1334年に建立し、境内は春日部氏の居住の一部でした。文武の神様で春日部の総鎮守です。薪能も有名だそうです。)

-

春日部八幡神社(参道)

-

春日部八幡神社(「都鳥の碑」在原業平が奥州に旅した時に通路になっていました。)

-

春日部八幡神社(参道)

-

春日部八幡神社(拝殿)

春日部八幡神社 寺・神社・教会

-

春日部八幡神社(扁額)

-

春日部八幡神社(本殿)

-

春日部八幡神社(拝殿の十二支の絵馬)

-

春日部八幡神社(神輿殿)

-

春日部八幡神社(大銀杏の木)鶴岡八幡宮の神木イチョウが一枝飛んできて、一夜のうちに生い茂ったと伝えられる大銀杏の木

-

春日部八幡神社(大銀杏の木)鶴岡八幡宮の神木イチョウが一枝飛んできて、一夜のうちに生い茂ったと伝えられる大銀杏の木

-

春日部八幡神社(大銀杏の木)鶴岡八幡宮の神木イチョウが一枝飛んできて、一夜のうちに生い茂ったと伝えられる大銀杏の木

-

春日部八幡神社(末社の数々)

-

末社の周囲の林

-

末社(鹿島社)運勢を開く神

-

末社(愛宕社)防火の神

-

末社(香取社)運勢を開く神

-

春日部八幡神社(旧本殿の奥の院)桃山時代の流れを組む旧本殿

-

春日部八幡神社(旧本殿の奥の院)桃山時代の流れを組む旧本殿

-

春日部八幡神社(本殿)裏側より

-

末社(天神社)学問の神

-

末社(弁天社)道の神

-

末社(稲荷社に続く参道)

-

末社(稲荷社)豊作・豊漁の神

-

末社(氷川社)邪気を払い、人々の苦を除く神

-

末社(御嶽社)火災・盗難除けの神

-

浅間山(富士山の神)

-

浅間山(富士山の神)

-

浅間山(富士山の神)

-

東武野田線の線路を横切ります。

-

初め昼食の予定のR「テラマーテル」休業日でした。

-

古民家風の蕎麦屋「巴屋」

-

春日部市役所

-

トラットリア「カーザミーア」(入口)

-

トラットリア「カーザミーア(店内)

-

トラットリア「カーザミーア」アヒージョライスを頼みました。

-

トラットリア「カーザミーア」メニュー

-

トラットリア「カーザミーア」アヒージョライス1000円

-

陸橋より春日部駅方面

-

春日部市郷土資料館(無料)

春日部市郷土資料館 美術館・博物館

-

春日部市郷土資料館(花積貝塚等からの出土品)

-

春日部市郷土資料館(春日部氏の登場の展示)

-

春日部市郷土資料館(板碑)

-

春日部市郷土資料館(粕壁宿の宿場町としての展示)

-

春日部市郷土資料館(粕壁宿推定模型)

-

春日部市郷土資料館(日光道中の道標)

-

春日部市郷土資料館(近代から現代の展示)

-

東陽寺(山門)

-

東陽寺(本殿)曹洞宗で創建は不詳ですが、文明年間に春日部八幡神社の東隣に創建されたとも言います。1662年に当地に僧熊厳により再建された。

東陽寺 (春日部市) 寺・神社・教会

-

東陽寺(山門脇の碑「伝芭蕉宿泊の寺」といわれています。)

-

東陽寺(河合曽良(芭蕉の同行者)の「随行日記」の一部が描かれた碑)

-

碇神社のイヌグス(多田家の屋敷稲荷にあったイヌグスで樹齢600年 高さ12m 根回り10mです。)

-

碇神社のイヌグス(多田家の屋敷稲荷にあったイヌグスで樹齢600年 高さ12m 根回り10mです。)

-

碇神社のイヌグス(多田家の屋敷稲荷にあったイヌグスで樹齢600年 高さ12m 根回り10mです。)

-

碇神社のイヌグス(多田家の屋敷稲荷にあったイヌグスで樹齢600年 高さ12m 根回り10mです。)

-

大落古利根川(本来は利根川の本流で1594年に改修工事をして分流となりました。下流で中川と合流します。)

-

大落古利根川の「都鳥」?

-

大落古利根川(本来は利根川の本流で1594年に改修工事をして分流となりました。下流で中川と合流します。)

-

大落古利根川の古利根公園橋の麦わら帽子をイメージしたオブジェ

古利根公園橋 公園・植物園

-

大落古利根川の古利根公園橋の麦わら帽子をイメージしたオブジェ

-

旧日光街道沿いの高札場跡

-

旧日光街道沿いの高札場跡

-

日光街道沿いの浜島家住宅土蔵(明治前期の建築で米問屋の座敷蔵であった。)

-

最勝院(真言宗で1504年に創建。南北朝時代の春日部重行の墓があります。春日部重行は南朝の後醍醐帝に仕え、元弘の乱で功を成し、春日部の地頭職になったが、足利尊氏の交戦し負けて、京都の修学院で自刃しました。徳川家光の遺骸が日光山に運ばれる時に立ち寄ったと言います。)

-

最勝院(真言宗で1504年に創建。南北朝時代の春日部重行の墓があります。春日部重行は南朝の後醍醐帝に仕え、元弘の乱で功を成し、春日部の地頭職になったが、足利尊氏の交戦し負けて、京都の修学院で自刃しました。徳川家光の遺骸が日光山に運ばれる時に立ち寄ったと言います。)

-

最勝院(本堂)(真言宗で1504年に創建。南北朝時代の春日部重行の墓があります。春日部重行は南朝の後醍醐帝に仕え、元弘の乱で功を成し、春日部の地頭職になったが、足利尊氏の交戦し負けて、京都の修学院で自刃しました。徳川家光の遺骸が日光山に運ばれる時に立ち寄ったと言います。)

最勝院 寺・神社・教会

-

南北朝時代の春日部重行の墓(春日部重行は南朝の後醍醐帝に仕え、元弘の乱で功を成し、春日部の地頭職になったが、足利尊氏の交戦し負けて、京都の修学院で自刃しました。)

-

南北朝時代の春日部重行の墓(春日部重行は南朝の後醍醐帝に仕え、元弘の乱で功を成し、春日部の地頭職になったが、足利尊氏の交戦し負けて、京都の修学院で自刃しました。)

-

南北朝時代の春日部重行の墓(春日部重行は南朝の後醍醐帝に仕え、元弘の乱で功を成し、春日部の地頭職になったが、足利尊氏の交戦し負けて、京都の修学院で自刃しました。)

-

南北朝時代の春日部重行の墓(春日部重行は南朝の後醍醐帝に仕え、元弘の乱で功を成し、春日部の地頭職になったが、足利尊氏の交戦し負けて、京都の修学院で自刃しました。)

-

最勝院(石像)

-

ぷらっとかすかべ(観光案内所)

ぷらっとかすかべ 名所・史跡

-

春日部駅(駅の高架化の工事が始まります。)

春日部駅 駅

-

春日部駅

-

伊勢崎線姫宮駅で降ります。

姫宮駅 駅

-

駅から畑の中の一本道を10分程歩きます。

-

西光院(奈良時代中期、行基の開山と言われる真言宗の寺で本尊は阿弥陀三尊像で国宝だそうです。)

-

西光院(奈良時代中期、行基の開山と言われる真言宗の寺で本尊は阿弥陀三尊像で国宝だそうです。1176年の作です。)

-

西光院(本堂)(奈良時代中期、行基の開山と言われる真言宗の寺で本尊は阿弥陀三尊像で国宝だそうです。)

西光院 寺・神社・教会

-

西光院(本堂)内部

-

西光院(本堂)立派な彫刻

-

西光院(本堂)立派な彫刻

-

西光院(庫裡)元埼玉知事公舎の一部を移築

-

西光院(つばきの花)

-

庚申塔

-

五社神社(本殿は安土桃山時代に建てられたと推定されます。熊野三山・白山・山王の五社を1棟ずつ等間隔に合わせて祀った事からこの名が付いた。)

-

五社神社(本殿は安土桃山時代に建てられたと推定されます。熊野三山・白山・山王の五社を1棟ずつ等間隔に合わせて祀った事からこの名が付いた。)

-

五社神社(本殿は安土桃山時代に建てられたと推定されます。熊野三山・白山・山王の五社を1棟ずつ等間隔に合わせて祀った事からこの名が付いた。)

-

五社神社(本殿は安土桃山時代に建てられたと推定されます。熊野三山・白山・山王の五社を1棟ずつ等間隔に合わせて祀った事からこの名が付いた。)拝殿内部)

-

五社神社(本殿)(本殿は安土桃山時代に建てられたと推定されます。熊野三山・白山・山王の五社を1棟ずつ等間隔に合わせて祀った事からこの名が付いた。)

-

五社神社(本殿)(本殿は安土桃山時代に建てられたと推定されます。熊野三山・白山・山王の五社を1棟ずつ等間隔に合わせて祀った事からこの名が付いた。)

-

五社神社(末社)

-

五社神社(山の上の末社)

-

東武伊勢崎線姫宮駅

-

姫宮駅から春日部駅で乗り換え大宮駅に向かいます。

-

春日部駅

-

JR大宮駅のホーム

-

東武線野田線は行き止まりの駅です。

-

大宮駅構内(待ち合わせに使われる「まめの木」)を通り自宅に帰ります。

まめの木 名所・史跡

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

埼玉県の再発見の旅巡り(過去より現在進行形)

-

前の旅行記

2022年12月埼玉(13)浦和(別所沼公園 郭信寺 北浦和教会 宇宙科学館 大善寺 浦和宿二・七市場跡 浦...

2022/12/16~

浦和

-

次の旅行記

2023年1月埼玉(15)越谷(久伊豆・香取神社)吉川(清浄寺 密厳院 ナマズ料理「糀家」)草加(東福寺 札...

2023/01/20~

草加

-

(0)1954年(昭和29年)11月28日午前9時40分 日本にて人生の旅路(長期旅行)の第一歩を始めました...

1954/11/28~

埼玉

-

2022年1月埼玉(1)蕨(三学院 歴史民俗資料館・分館 蕨本陣跡 和楽備神社 蕨城址 塚越稲荷神社)川口(...

2022/01/20~

川口・戸田・蕨

-

2022年2月埼玉(2)川口(戸塚 赤山 安行 峯)西福寺 赤山城陣屋跡 興禅院 金剛寺 宝厳院 密蔵院 九...

2022/02/05~

川口・戸田・蕨

-

2022年2月埼玉(3)与野七福神(上町氷川神社 一山神社 御嶽社 天祖神社 円乗院 円福寺 鈴谷大堂)と北...

2022/02/09~

さいたま新都心

-

2022年2月埼玉(4)旧鳩ケ谷市(郷土資料館 氷川神社 法性寺 地蔵院 源長寺 子日神社)見沼代用水縁 見...

2022/02/12~

川口・戸田・蕨

-

2022年2月埼玉(5)東川口(東福寺 七郷神社)浦和(見沼田んぼ(東沼神社 園芸植物園 民家園 大牧・大間...

2022/02/26~

浦和

-

2022年2月埼玉(6)浦和・大宮(大門 見沼田んぼ(国昌寺 総持院 鷺神社 サギ山記念公園 旧板東家住宅...

2022/02/27~

浦和

-

2022年3月埼玉(7)大宮(氷川参道 市立博物館 大宮氷川神社 大宮公園 花見 大宮盆栽村 盆栽博物館 漫...

2022/03/30~

大宮

-

2022年9月埼玉(8)岩槻(愛宕神社 人形博物館 時の鐘 久伊豆神社 岩槻城址公園(黒門 裏門) 豆腐ラー...

2022/09/13~

岩槻

-

2022年11月埼玉(9)大宮(普門院 花の丘農林公苑 秋葉神社 青葉園 赤山街道(永田陣屋長屋門 慈眼寺)...

2022/11/17~

大宮

-

2022年11月埼玉(10)行田(忍城址 さきたま古墳群(国宝「金錯銘鉄剣」) 古代蓮の里 天祥寺 前玉神社...

2022/11/25~

行田・羽生・加須

-

2022年12月埼玉(11)鷲宮神社 羽生(建福寺 毘沙門堂) 加須(龍蔵寺 総願寺 うどん) 騎西(保寧寺...

2022/12/08~

行田・羽生・加須

-

2022年12月埼玉(12)戸田(戸田公園(聖火台) 郷土博物館 観音寺 妙顕寺 親曽氷川神社 笹目神社 美...

2022/12/14~

川口・戸田・蕨

-

2022年12月埼玉(13)浦和(別所沼公園 郭信寺 北浦和教会 宇宙科学館 大善寺 浦和宿二・七市場跡 浦...

2022/12/16~

浦和

-

2023年1月埼玉(14)春日部(首都圏外郭放水路(地下神殿) 春日部八幡神社 郷土資料館 東陽寺 最勝院)...

2023/01/18~

春日部

-

2023年1月埼玉(15)越谷(久伊豆・香取神社)吉川(清浄寺 密厳院 ナマズ料理「糀家」)草加(東福寺 札...

2023/01/20~

草加

-

2023年3月埼玉(16)富士見市(水子貝塚公園 難波田城公園)上福岡市(福岡河岸記念館)志木市(敷島神社・...

2023/03/10~

新座・朝霞・和光・志木

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

春日部(埼玉) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 埼玉県の再発見の旅巡り(過去より現在進行形)

0

165