2022/05/01 - 2022/05/01

128位(同エリア995件中)

![]()

kummingさん

- kummingさんTOP

- 旅行記221冊

- クチコミ60件

- Q&A回答38件

- 175,574アクセス

- フォロワー95人

まほろばの国をたずねての旅、今日が最高難度の過密日程←私にとって

勝負はレンタサイクル借りられる9時~17時に決する!

というワケで、朝ごはんもそこそこに、橿原神宮前レンタサイクル明日香、へ♪

8時間で↓

甘樫丘→豊浦宮跡向原寺→奈良文化財研究所飛鳥資料館

→大原神社→飛鳥坐神社→飛鳥寺→入鹿の首塚→

万葉文化館→水落遺跡→石神遺跡→飛鳥板蓋宮跡→石舞台古墳→

橘寺→二面石、亀石(見れたらね)→天武持統天皇陵→

中尾山古墳→文武天皇陵→牽牛子塚古墳→飛鳥駅

走り抜けるだけ、になりかねない、しかも完走出来ない可能性大!!! な強行軍です。

結果は、途中ぐるぐるしなければ(*_*)、そのせいで予定外の処(欽明天皇陵 )にも行けたのは棚ぼたでした。最後の1時間マキが入るも、80%は踏破できたかも?

予想を上回る成果♪

2年間の忍耐の日々、に培われた思いを凝縮した、熱い1日でした。

それにしても、電動チャリでもめちゃ疲れるって、ど~いう脚力やねん(;_;)

ひとこと♪

飛鳥資料館の展示、写真が斜めってたらピンぼけしたり(ーー;)そもそもそも、帰宅後の自分の為に撮ったもの、ブログではさらっと流すつもりでした。文字も多いし…

ここで晒しものにしなくても?

興味ない方はthrough お願い致しますm(._.)m

昨日BSで「水の都飛鳥」放映、興味深い内容でした♪

番組内で取り上げられてた苑池、ってどこ?

- 旅行の満足度

- 5.0

- 同行者

- 一人旅

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

昨日の雨風とはうってかわった

サイクリング日和(^^♪ -

↑これと同じように紙の地図持参

-

明日香レンタサイクル 橿原神宮前駅店

9時~17時 1日8時間 1500円 (ネット上に200円割引QRコードあり)

別の場所に乗り捨てる場合 200円料金増し

電動チャリ初体験なので、軽く乗り方教わって

Go

ひとこと♪

後で分かったこと

飛鳥駅→橿原神宮前駅 の順路で廻る方多し

でしたが、私の辿った順路(逆廻り)の方が上り坂少なくて、楽勝コース♪ -

貰った分かりやすい地図

と

もう一つの広範囲で詳細な地図

と

google navi

が本日の強力な助っ人♪

google君使い倒す? 勢いなので、スマフォ用携帯充電器2個持ちで臨みます。 -

甘樫丘

坂道を上ると

丘の上は地元の高齢の皆さまのつどいの広場♪(写真に写ってるのは数名ですが) -

大和三山

その場でどれがどれ、教えてもらったのに??

向かって右からの

畝傍山

耳成山

天香具山

間違い指摘、お待ち申し上げる_(._.)_

追って更新させて頂きます♪ -

端っこに写っている手↑

この方が大和三山や色々な事を教えてくださいました。 -

この時美しい風景を目にしながら、わたくしの頭をよぎっていたのは

「家の外に城柵を作り、門の傍に兵庫を作る。門毎に、水盛るる船一、木鉤数十倍楽しいを置きて、火災に備へ、垣に力人をして兵を持ちて家を守らしむ。」

『日本書紀 皇極三年十一月』

邸宅の外の城柵、門の傍の兵器庫、火災対策として用水桶、家を守る兵士など、実にものものしい武装ぶり

甘樫ので丘は 蘇我氏の「山城」であった。

という説 -

ひとこと♪

まだ読みかけですが、

NHKスペシャル『大化改新・隠された真相』

副題がセンセーショナル 「蘇我氏は本当に逆臣だったのか?」

番組制作された方の著作、面白い!

ちょい古いけど(ーー;)

最近思うのは、私が高校時代に習った日本史が、今日までにずいぶんと更新、改編されているらしい、という事。発掘調査や史料研究により、より真実に近いと思われる「たぶんこうだったんじゃないか?」説が世に出ているみたい。

その中には、とんでも説もあるのでしょうが、未熟な私は結構あやしい説にも、興味深々(笑)学者さんの説ありあやしげな著作あり、玉石混交って感じ? -

飛鳥川沿いに移動、随所に道案内の標識も出ています

豊浦寺跡

603年推古天皇が豊浦宮から小墾田宮に移った後に、豊浦寺を建立したとされている。近年の発掘調査で寺院の遺構に先行する建物跡が見つかり、これを裏付けている。552年百済の聖明王が朝廷に献上した金銅の釈迦佛(日本初渡来の仏像)を蘇我稲目が賜り、向原の家を浄めて寺としたのが始まりで日本初の寺とされている。しかし、その後疫病が流行した時、災害は仏教崇拝によるという理由で、物部氏により仏像は難波の堀江に捨てられ、寺は焼却されたという。

注)↓後ほど、仏像を捨てたとされる「難波の堀江」跡との伝承地、写真あり -

向原寺(豊浦寺跡)こうげんじ

どなたもいらっしゃらず、奥には進めない感じ

境内地は、百済から日本へ献上された仏像を蘇我稲目が祀った「向原の家」の故地とされ、7世紀には推古天皇の豊浦宮や日本最古の尼寺である豊浦寺が営まれた。

推古天皇が豊浦宮から小墾田宮(おはりだのみや)に移り、蘇我馬子が豊浦宮を譲り受けて日本最初の尼寺とした。

飛鳥寺、川原寺などと並ぶ大寺院だったが、中世には衰え、現在は講堂跡に向原寺(こうげんじ)が立つ。

金堂や講堂、塔、回廊などの遺構が一部確認され、飛鳥寺のと同規模とされる。

ひとこと♪

遺構は見逃しました

石碑には

技楽伝来の地

『日本書紀』612年に、百済の味摩之が歌舞伎劇の技楽を日本に伝えるや、聖徳太子が桜井に学校を設け、それを伝授させた旨がみえる。その「桜井」が(中略)新たにこの付近に比定されたので、碑を建て、韓国と日本の演劇交流の始原を記憶するものとする。

へ~

蘇我氏に聖徳太子、太子のおばさん、歌舞伎に日韓交流まで、いろんな由緒ある場所らしい(*_*)

門にも「太子山向原寺」と書かれていますね、確かに。 -

甘樫坐神社

ひとこと♪

下の写真は

見逃した遺構かも?

帰りにふと気になって撮り、後でこれが豊浦宮跡、豊浦寺跡だった?

向原寺の境内から奥に入らないと辿り着けなかった場所に

外の道で気が付いたので、塀の中が写っていません。

↓ 写真をネット上で見つけたので -

上

豊浦寺跡遺構

下

難波池 -

難波池の由来

向原寺(豊浦寺)の一角に「難波池」と称される池がある。この池は『日本書紀』欽明天皇13年仏教伝来の記事に廃仏派の物部尾興が仏像を投げ込んだ難波の堀江であるとの伝承をもつ。そして後世の記録には、この仏像が信濃(長野県)善光寺に祀られたという善光寺縁起にして語り継がれている。 -

これは

甘樫坐神社 境内、敷地内

盟神探湯(くがたち)

盟神探湯は裁判の一種と考えられ、煮え湯の入った釜に手を入れ、「正しき者にはやけどなし、偽りし者はやけどあり」という極めて荒い裁判の方法。『日本書紀』によれば 恭天皇4年(415年)氏姓制度の混乱を正すため、甘樫の神の前に諸氏を会して盟神探湯を行った、と伝えている。

現在では毎年4月、境内内にある「立石」の前に釜を据え、

?・偽りを正し、爽やかに暮らしたいという願いを込め、豊浦宮・雷大字が氏子となって「盟神探湯神事」としてその形を保存・継承している。

「立石」と呼ばれる謎の石はこの豊浦のほか、村内の岡・上居・立郡・小原などにも残っている。 -

雷丘

大君は 神にしませば 天曇の 雷の上に 庵り せるかも 柿本人麻呂

大君は神でいらっしゃるので、天曇の中に仮の宮殿をお造りになっていらっしゃることだ

解説)人麻呂が「天皇、雷丘に出でます時」に、作ったと題する歌で、天皇がとは一般に天武天皇のこととされてきる。『日本書紀』や『日本霊異記』に、雷神の降臨する説話を伝える聖なる丘であったことが記されており、雷丘の名もこれに由来しているらしい。 -

思ったより遠い

そして迷子になる、毎度お馴染みの光景

道案内標識あるけど、意外と分かりにくいのは、私、だけ?

ようやく着いた♪ -

奈良文化財研究所 飛鳥資料館

飛鳥を廻る前に見ておくと良い♪ とのお話を聞き、

仰せの通りに^ ^ -

中に入ると

お庭で 石仏、石造物がお出迎え♪

レプリカ? -

飛鳥寺の塔の埋納物

飛鳥寺の塔の地下におかれた心礎には、舎利(釈迦の骨)をはじめ多くの品々がおさめられた。これらは古墳時代後期の古墳の埋葬品との共通点が指摘されている。また2009年に発掘調査された百済王の勅願寺である王興寺の塔心礎の埋納品ともよく似ており、百済からの影響もうかがえる。

舎利容器と木箱

飛鳥寺の塔は建久7年(1196年)に焼失した。翌年いったん掘り出され、舎利容器と木箱に納めて、心礎の上方約2mのところに埋めなおされた。

木箱側面には墨書が残る。建久7年に塔が焼けたことと、6名の僧侶の名などが記されている。

ひとことメモ♪

出土品は日本最古の仏塔の心礎に埋納された遺物として貴重なものであっるが、心礎の2mほど上方で出土した金銅品(銅に金メッキ)の舎利容器とヒノキ材の外箱は鎌倉時代の再埋納時に荒谷作られたものであり、創建当初の舎利埋納状況は明らかではない。 -

塔心礎の発掘状況(1957年)

-

飛鳥寺の塔の埋納物

珪甲(けいこう)よろい -

飛鳥時代の宮の遺跡

位置関係が分かります

全て、蘇我氏の勢力圏内 -

蘇我氏の時代

蘇我氏は、伝説上の人物「武内宿禰」を祖先とする豪族で、6世紀に本格的に政治の舞台に登場する。587年、馬子が対立する物部氏を滅ぼし、その後、蝦夷、入鹿の三代にわたって権力を独占した。飛鳥地域は蘇我氏の本拠地(現在の橿原市曾我町付近)とも近く、早くからその勢力下に置かれ、588年には日本最古の本格的寺院でもある氏寺の飛鳥寺の造営が始まる。592年、蘇我氏と近い推古天皇(馬子の姪)が豊浦宮で即位した後には、飛鳥やその隣接地に天皇の宮殿が置かれるようになる。そこに蘇我氏の強い力をみることができる・

蘇我氏は、朝鮮三国やそこから渡来した集団とも密接な関係をもち、仏教を軸に新たな技術や文化を導入するとともに、天皇家と婚姻関係を結び、各地への屯倉(みやけ)の設置や朝礼の整備をすすめた。しかし、権力絶頂期の645年、乙巳の変により蘇我本宗家は滅亡する。 -

飛鳥地方に次々と「宮」がつくられるようになったのは、推古天皇の豊浦宮から。雷丘東方遺跡(いかずらのおかとうほういせき・小墾田宮・おはりだのみや)と飛鳥宮跡を中心に宮の整備が進んだ。

宮は、初め天皇の住まいであり、政治の場を兼ねていた。国家の仕組みが整うにつれて、中国の制度にならい、多くの役所や苑池などが宮の内外につくられるようになる。 -

明日香村にある飛鳥宮跡の発掘が進んだ結果、ここに新旧いくつもの宮殿が重なっていることがわかった。そのうち最も古いI期のものが舒明天皇の飛鳥岡本宮(図左)、II期が皇極天皇の飛鳥板蓋宮(図左)III-A期が斉明、天智天皇の後飛鳥岡本宮(図中央)、III-Bが天武・持統天皇の飛鳥浄御原宮(図右)とする考えが提示されている。

火災からの復興時や難波宮、大津宮への遷都期などを除けば、ここに宮が継続的に営まれたことがわかる。

下の写真

『多武峯縁起』にみる蘇我入鹿暗殺 談山神社蔵 -

飛鳥地域では、推古天皇の豊浦宮(豊浦寺下層遺跡)、斉明天皇の飛鳥川原宮(川原寺下層遺跡)のほか、飛鳥河辺行宮(あすかかわべのかりみや・飛鳥稲淵宮殿跡・あすかいなぶちきゅうでんあと)、嶋の宮(島庄遺跡、東橘遺跡)と推定される宮跡が発掘調査で明らかにされている。

-

石神遺跡

飛鳥寺の北方には、須弥山石の出土で知られる石神遺跡が広がっている。昭和47年、西側に接する字「ミゾオチ」の田んぼに家屋新築の計画があり、発掘調査をしたところ、石敷きで囲んだ一辺25mの方形の基壇が現れた。

この遺跡は飛鳥発掘史上まったく例のない遺構で、その重要性を考えて「飛鳥水落遺跡」として史跡になった。

それから約20年後、史跡整備計画がおこり、前回調査出来なかった基壇上の調査が必要になった。昭和56年秋から始まった調査の結果、基壇上の24本の柱位置の下には、柱の径に合わせて窪みを穿った礎石があり、礎石どうしは玉石を並べた地中梁によって固定してあり、礎石の下には銅管と木樋が埋め込まれていた。

これは楼閣建築の地下に配置された水仕掛けの構造物である。日本書紀に記された『漏刻』の可能性がある。発掘が進むと、建物の中央に長方形に窪めた台石と、木箱に塗った漆の皮膜が確認された。唐の呂才が作った漏刻の図とも矛盾しない。こうした状況や、出土した7世紀第3四半期の土器から推して、この遺跡が斉明期にある漏刻であると断定された。

調査の最終段階では、昼は発掘現場で、夜は研究室で、集まったデータの検討が繰り返され、破壊された水時計の土台から、パズルを解くように、巨大な漏刻ありし日の姿が復元されて行った。 -

拡大写真

ネットより -

飛鳥池工房遺跡遺構

二つの谷が合流する「Y」字の谷を東西塀で区切り、その南側に工房群、北側には飛鳥寺の関係施設があった。工房は谷を雛壇状に造成し、西の谷筋の最奥部に金・銀・ガラスの工房、東の谷筋の両岸に銅・鉄の工房を、種類ごとに計画的に配置していた。谷底は廃棄物を沈殿させる棚田状の水溜になっていた。

↓

飛鳥池工房遺跡のガラス坩堝(るつぼ) -

←左

最古の天皇の木簡

「天皇露を集め……」と読めるが本位は不詳。7世紀後半の天武・持統朝期の木簡

→右

銅人形など

下↓

富本銭 日本の貨幣史を書き換える大発見

飛鳥池工房遺跡での富本銭の生産が判明した事で、『日本書紀』天武天皇12年(683年)条にある「銅銭」が富本銭であることが解明された。和銅元年(708年)発行の和同開珎をさかのぼる銅銭の存在は、日本の貨幣史を書き換える大発見となった。 -

飛鳥時代の古墳に見る変化

飛鳥時代になると前方後円墳が作られなくなり、方墳や円墳が主流となる。

その後天皇陵には八角墳が採用されるようになる。それまでの古墳に比べて規模が小さくなり、埋葬施設や副葬品の内容が簡素化するなど「薄葬化」が進む。

この時期の古墳づくりには、高度な石材加工や版築工法、極彩色の壁画など、中国や朝鮮半島から伝わった最先端の技術が使われている。

3世紀後半に始まる古墳造築は、その形から、前方後円墳、方墳、八角形墳、円墳と10種類に及ぶ。7~8世紀のものは終末古墳といえる。 -

キトラ古墳

内壁を再現 原寸大?が展示されています

石室内に四神(青龍、朱雀、白虎、玄武)、十二支、天井に天文図、月日の壁画(本格的中国式星図) が描かれている

時間制限あり、現地に行けませんでした -

↑上

キトラ古墳 推定復元模型

↓下

飛鳥の壁画古墳

→右 キトラ古墳

←左 高松塚古墳

この2例が現在日本で確認されている大陸風の壁画古墳。両者とも東西南北の壁画に四神、天井壁画に天空の星々、東に日像、西に月像を表現。

これらの壁画は、被葬者を中心とする石室内の空間に、古代中国の陰陽五行思想に基づく世界観を表現している。

2つの古墳の壁画は、主題は共通するが細部には違いが見られ、石室の天井の形、石材の加工の仕方にも違いがある点などからキトラ古墳が高松塚古墳よりやや古い観がある。 -

古墳から火葬墓へ

7世紀に入っても、天皇や豪族たちは古墳に葬られていたが、大きな古墳は造られなくなっていた。

仏教とともに伝わった火葬は、天皇以下、貴族たちにも広まり、火葬の採用は古墳の終末をさらに早める事になった。

律令制が確立し、巨大古墳という視覚効果のある作山を作って支配する時代が終わる。同時に仏教流布により、仏像や寺院に権力誇示の対象が移った。社会制度の変化で長く続いた古墳時代は終わるが、小型化して権力者の統治理念を表そうとする意識は残る。

中央写真

『阿不幾乃山陵記』による母室内の復元 天武持統天皇陵

持統天皇(702年没)は、天皇として初めて火葬され、夫、天武天皇(686年没)の陵に葬られた。

鎌足時代の『阿不幾乃山陵記』によれば、天武天皇の遺体は莢紵棺(きょうちょかん・布を重ね漆で固めた棺)に納められ、持統天皇の遺骨は銀の骨蔵器に入っていたという。 -

ペーパークラフトで楽しむ牽牛子塚古墳

↑お土産にお持ち帰りできます♪ -

飛鳥仏教の興隆

伽藍配置、までは手が回りかね

今後の宿題、ってことで -

飛鳥浄御原宮(あすかきよみがはらのみや)

飛鳥板蓋宮跡にあったとされる。

飛鳥諸宮の名は地名(豊浦、小墾田、飛鳥岡本)をつけていたが、「浄御原」は一種嘉号で、不詳を払い天皇の病気平癒を願ったものという。 -

見応えあり過ぎる展示内容に

心も頭もいっぱいいっぱい(°_°) -

大原の里 藤原鎌足の生誕地 大原神社

藤原鎌足は「大織冠伝」(760年頃成立)によると、推古天皇22年(624年)大倭(大和)国高市郡の人として、藤原の邸宅に生まれたと記されている。藤原は、現在のここ明日香村大原の地である。

すぐ右手の田園には、明治初年まで「藤原寺(とうげんじ)」藤原鎌足誕生堂、が立っていて、江戸時代後期に、国学者本居宣長も訪れている。

鎌足は、中大兄皇子を助けて「大化改新」を推進する偉業を成し遂げ、669年、臨終の床で、天智天皇から最高位の「大織冠」の冠位を与えられ、その後1千年以上も続く藤原氏の祖となった。

飛鳥坐神社(あすかにいますじんじゃ)より通じるこの道は、ここから東へ上ること4kmの山頂にある、鎌足を祀る「談山神社」への表参道である。

ここ大原神社の奥の竹田川のほとりには、「藤原鎌足産湯の井戸」、左手の森には、鎌足の母「大伴夫人の墓」がある。

また、当神社の正面左手には、天武天皇と鎌足の娘の藤原夫人との間に交わされた、万葉集の歌二首を刻んだ石碑がある。

説明板の横に立っている石碑 「大織冠誕生之旧跡」 撮り忘れ(ーー;) -

産湯の井戸

-

万葉集歌 ニ首

我が里に 大雪降れり 大原の 古りにし里に 落らまくは後

わが岡の おかみに言ひて 落らしめし 雪のくだけし 其虎に散りけむ

↑天武天皇とその妃がやり取りしたとされる歌(有名なので訳は省略)

ひとこと♪

この天武天皇のお相手、五百重娘(いおのいらつめ)、鎌足と鏡王女の娘で、不比等とは異母兄妹にあたる方。

で、天武亡き後、持統天皇時代に不比等が力をつけ、朝廷内のある程度の地位に上り、この元天皇の 妃 を、貰い受ける、という暴挙?凄腕ぶりを発揮^o^ その掠奪婚の一粒種、息子が後の藤原京家の麻呂、不比等の四男、でございます♪

この説にインスパイアされたコミック(前日光さん推薦付き)、面白いですよ~

もちろんコミックなので、恋愛至上主義で描かれています♪ -

大伴夫人の墓・小原の里(おおともぶにんのはか・おおはらのさと)

藤原鎌足の母、大伴夫人のお墓 -

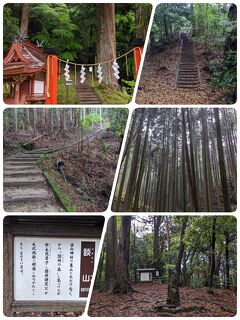

飛鳥坐神社(あすかにいますじんじゃ)

御祭神

八重事代主神(やえことしろぬしのかみ)

大物主神(おおものぬしのかみ)

飛鳥神奈備三日女神(あすかのかんなびみひのめがみ)

高皇産霊神(たかみむすびのかみ)

八重事代主神は八十万(やそよろず)の神々を統率される「むすみの神」として世に広く知られ、相応しきものを結ぶ御神徳が高く、「創造、創作の導きの神」としても信仰される。 -

境内には、摂末社、陰陽石、万葉歌碑、などあり、

中には、国文学者折口信夫氏が当神社の第八十三代飛鳥助信の子、酒之助の孫にあたり、因んだ歌碑が建っているらしい。 -

電動チャリ、絶好調♪

-

古代の迎賓館 石神遺跡

1902、1903年、明日香村大字飛鳥の「石神」と呼ばれる水田から須弥山石と石人像が出土。その後も発掘調査が実施され、石組溝や石敷が見つかり、飛鳥時代の遺跡の存在が明らかになる。「石神遺跡」と名付けられ、1981年から奈良文化財研究所により本格的調査が実施された。飛鳥時代全般にわたる遺構が見つかり、度重なる改造がなされた事が判明した。

最も整備された斉明天皇時代(655~661年)、長大な建物で囲まれた長方形の区画が

東西に2つ並び、大規模な掘立柱建物群や方形石組池が作られた。東北地方、朝鮮半島の新羅からもたらされた土器出土から、『日本書紀』に記載ある「飛鳥西寺」に設けられた外国使節に対応するための饗宴の場、いわゆる「迎賓館」であったと想定される。

すぐ南には “時による支配の象徴” とされ、日本初の時を告げる水時計台と考えられる「飛鳥水落遺跡」が位置することから、日本(倭国)の威厳を示し、外国使節に対して服属を確認するための施設だったと考えられる。 -

斉明女帝の時代、高句麗や百済が唐・新羅により滅ぼされるなど、緊迫した状況下、女帝は唐・新羅に対抗するため、強力な国づくりを目指し、大土木工事に力を注いだ。「狂心渠(たぶれごころのみぞ)」と呼ばれる運河の造営や東北への領地拡大を目的とした船団の派遣などを推進するとともに、百済復興のため、自ら指揮を執り九州へ赴いた。

そのような状況下において整備された、この石神遺跡と飛鳥水落遺跡、飛鳥時代の政治・文化の中心となった飛鳥宮跡の北西に位置し、官衙施設の一角を担うこれらの遺跡は、現在の日本に繋がる国家形成過程において欠かせない重要な遺跡といえる。 -

飛鳥寺の旧寺域に接する西北一帯は石神遺跡と呼ばれている。明治時代に須弥山・石人像が出土し注目された。昭和56年以降断続的に調査が行われ、飛鳥時代の斉明天皇(655~667)の頃を中心に各時代の遺構が複雑に重なっていることが明らかになってきた。

斉明天皇の頃の遺構は東西大垣と長廊状建物によって、東・西二つの区画に分けられる。西側は廂付きの大規模建物が見つかり、日常的な空間として利用されていたと考えられる。水路によって南の水落遺跡とつながる。

という事で

説明文に従って、南の方に行ってみたら -

ここ???(°_°)

-

史跡 飛鳥水落遺跡

斉明天皇6年(660年)5月、皇太子中大兄皇子は、日本で初めて水時計を作って人々に時刻をしらせた、と『日本書紀』にかかれているが、『日本書紀』はその場所について何も語っていない。1981年にその水時計の遺跡が、ここ飛鳥水落遺跡でほりだされた。

ここでは精密に、堅固に築いた水時計建物と、建物内の中央で黒漆塗りの木製水槽を使った水時計装置とがみつかった。水時計建物を中心にして、水を利用したさまざまな施設があることがわかった。

当時の日本は、中国の先進文明を積極的に取り入れて、律令体制に基づく中央集権的な国家体制を急速に整えつつありました。中大兄皇子は中国にならい政治や人々の社会生活を、明確な時刻制によって秩序づけようとした。

時計装置の製作と運用は、当時の最新かつ最高の

科学技術を結集した国家的な大事業であり、その意味において、飛鳥水落遺跡は律令国家確立の記念碑といえるであろう。

飛鳥資料館で

漏刻のミニチュア版見ましたが、朝倉の「恵蘇八幡宮」にも漏刻のレプリカがありました。斉明天皇ゆかりの神社です。 -

-

これ????(*_*)

-

上

ネットで検索

下

私が見たもの -

上

ネット検索

下

私が目にしたもの

きっと、お掃除し忘れたのね?

GW かきいれどきなのに(-。-; -

???を抱きつつ、

では次のスポットへ

すい~っと、

チャリひと転がし♪

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

あおによし

-

まほらばの国♪ 5日目 前半 動画付き

2022/04/29~

奈良市

-

まほろばの国♪ 1日目 その1

2022/04/29~

大阪城・京橋

-

まほろばの国♪ 1日目 その2

2022/04/29~

奈良市

-

まほろばの国♪ 2日目 1

2022/05/01~

飛鳥

-

まほろばの国♪ 2日目 2

2022/05/01~

飛鳥

-

まほろばの国♪ 3日目 動画付き

2022/05/02~

赤目・名張

-

まほろばの国♪ 4日目 前編 動画付き

2022/05/02~

橿原

-

まほらばの国♪ 4日め おまけ編

2022/05/02~

奈良市

-

まほろばの国♪ 5日目 後編 動画あり

2022/05/03~

奈良市

-

まほろばの国♪ 4日目 後編 動画あり

2022/05/03~

橿原・飛鳥・葛城

旅行記グループをもっと見る

この旅行記へのコメント (6)

-

- しにあの旅人さん 2022/05/21 07:37:13

- 飛鳥電チャリの旅!

- 電チャリの電源、8時間持つのですか。

足がつかれるそうですが、スイスイこげるようにモーターでアシストしてくれると思っているのですが、そういうものではない?

未だ電チャリ未経験です。坂道などどうなるんだろう、平地の感じで登れるとか。飛鳥資料館から大原神社までは、長い登りですが、どうでしたか?

甘樫丘、順番合ってますよ。いい天気ですね。畝傍の向こうの二上山まではっきり見える。

向原寺は、奥に入って行って、声をかけないと誰も出て来ません。遺跡は本堂の左奥ですから、案内されないと見えません。

難波池は私たちが見損なったやつ。

飛鳥資料館、雷の丘からは真東に一本道だけど、あれをどうやって迷子になったのですか?

駐輪場にはチャリがいっぱい。やはり飛鳥は自転車ですね。

飛鳥資料館はじっくりご覧になっていて感心。

折口信夫と明日香坐神社のゆかり、知りませんでした!

石神遺跡はパスしました。当時斉明さんには興味なかった。九州に行った後では、このおばあさんに興味しんしんです。

お掃除し忘れの遺跡、残念でした。

続編期待します。

- kummingさん からの返信 2022/05/21 21:15:24

- Re: 飛鳥電チャリの旅!

- 電動チャリ、8時間もちます! もし途中で何かあったら連絡すれば最寄りの何処か?から駆けつけてくれる、みたいな話じゃなかったかな~

脚が疲れたのは、古墳廻りの途中で、歩いて文武天皇陵(宮内庁認可の)に辿り着くまで、丘を上り下りくねくね道を彷徨ったからかと…。相当歩いた気がします。

坂道は絶好調♪ 電動チャリいかんなく本領発揮します。ママチャリ族をすいすい追い抜いて、なんだか申し訳ない気持ちになる程。飛鳥資料館~大原神社ぐんぐん行けるgood job !

向原寺、人っ子一人見かけず、奥に進んで声をかける勇気に欠けました(;o;)

大和三山、ご回答、恐れ入りますm(._.)m二上山まで写っていますか? ど、どれかな~

飛鳥資料館までの道のりが予想外に遠く感じられ、もしかして、迷わなかったかも? 他所でいっぱい迷子になったので、記憶混同しているやもしれません。

でも、飛鳥を廻る前に資料館に行ったのは正解でした♪ しにあさんのアドバイス通り。

飛鳥坐神社は、ブログ書くときにgoogleて得た知識でございます(笑)

私なんて、しにあさんの歴史もの理解する為に後付けで調べ始めたばかり、乙巳の変→壬申の乱→天武持統→聖武、孝謙天皇で終わっています。ですが、斉明天皇が水を使った祭祀、宗教儀式に凝っていて、色んな設備を作っていた話、昔何かで読んでいて、今回飛鳥に来て、興味を持ちました。

侮り難いおばあさんかも?

- しにあの旅人さん からの返信 2022/05/21 21:20:45

- Re: 飛鳥電チャリの旅!

- 二上山は、畝傍の左肩の先です。高い方が雄岳、低い方が雌岳。

- kummingさん からの返信 2022/05/21 21:27:30

- おお~♪

- ありがとうございます♪

二上山も見ていた!とは、嬉しい誤算^o^

-

- クサポンさん 2022/05/18 21:37:21

- 価値ある奈良

- kumming さん

クサポンです

奈良!大作ですね。これだけしっかり見てもらったら、奈良県も喜ばれてるのではないかしら。

奈良に行かれる話を聞いてたのでわ、今度帰省の時に行くことにしました。が!

価値のない奈良になりそうです。

歩きたく無いと言う父の為に考えたプランが、

滞在時間は2時間。その時間も奈良駅から歩いて1分のお店でランチ

それだけの奈良になりました(-。-;

いろいろ、観光頑張ってるのに奈良県ごめんなさいです。

狙いは車窓からの平城宮跡。

奈良を感じるのはこれくらいになりそうです。

濃ゆい後半も楽しみにしています♪

イタロのバウチャー延長のメールがまた来ました。意外に律儀なイタリア。

コロナ後の最初の海外どこにしようか考え中です。

イタリアは3回キャンセルしてるので縁がないのかも(^^;;

- kummingさん からの返信 2022/05/19 23:26:06

- 歩かない奈良♪

- クサポンさん、こんばんは♪

お父さまのための、歩かない奈良たび、飛鳥では電動チャリがムリでも、Chieko?とかいう、2人乗り電動車、借りれますよ~

濃ゆい内容、現地で時間制限あり、自分が読めてなかった説明文を、書きながら読んだ、という、自分勝手(-。-;

適当に流してくださいね。

イタロ、がんばってますね? trenitalia はなしの礫、さすが国営?未だに半年毎に、イタリアのキャンセル無料ホテル、予約更新し続けてる、諦めの悪い、私、でした(笑笑)

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ あおによし

6

56