2021/02/24 - 2021/02/24

53位(同エリア86件中)

gianiさん

- gianiさんTOP

- 旅行記242冊

- クチコミ53件

- Q&A回答0件

- 815,823アクセス

- フォロワー16人

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

長崎市の南側に大きく広がる島原半島を、レンタカーで弾丸旅行。

そんなわけで島原市街は素通りし、交通の便の悪いところに絞っています。

佐賀藩の飛び地の神代(こうじろ)、

雲仙普賢岳の噴火の爪痕巡り、

原城跡キリシタン遺跡巡りが骨子です。

長崎市の旅行記↓

https://4travel.jp/travelogue/11737604

- 旅行の満足度

- 5.0

-

島原半島の旅は、神代(こうじろ)から。

現在は雲仙市ですが、合併前は国見町でした。高校サッカーの強豪国見高校の国見です。佐賀から遠く離れているのに佐賀藩の飛び地です。

神代鍋島家は、知行6,263石。領主は佐賀城下町に住む不在地主でしたが、第4代領主鍋島嵩就以降は現地に駐在したために、武家町と陣屋が整備されました。鍋島陣屋跡 名所・史跡

-

お城ではありませんが、厳重な守りです。

長屋門は1865年築。 -

神代鍋島家は初代藩主鍋島直茂の異母兄弟信房の家系で、家老格に相当します。藩の直轄領を統治するサラリーマン代官ではなく、オーナー制の知行地でした。

-

主屋は池を囲むように建っています。昭和6年築。

炊事場は一度に何十人分の食事を作れるよう、大きな釜がたくさん並んでいました。 -

ディティールも素敵です。

-

建物北側の丘へ登ります。

-

奥の藁ぶき屋根は隠居棟で1860年築、隣の土蔵(壁は板張り)は明治27年築。

陣屋の建物は、国の重文に指定されています。 -

二月下旬には緋寒桜が開花し、一年で最も美しい景観となります。

集落に植えた一株が、現在は90株以上に増殖中だとのことです。 -

庭の木も立派です。

-

帆足家長屋門

陣屋の隣に位置します。敵の目を欺くため(陣屋と勘違いさせる)ともいわれています。 -

神代郷の目抜き通りを進みます。武家町の雰囲気が良く残っています。

神代小路 名所・史跡

-

道の中心の十字路。

といっても、防衛重視で鍵型にクランク(桝形)しており、しかも3つの石橋を配置。

クルマ社会では危険なので、クランク部は歩道にして、見通しの良い十字路に改良しています。 -

神代小路を右折すると、小高い丘が。かつての鶴亀城跡です。本丸は神社、二の丸三の丸は田畑になっていました。

神代の名前は、南北朝時代に神代貴益が鶴亀城を築いたのが始まりとされます。戦国時代後期には龍造寺氏の配下になりますが、1584年の沖田畷の戦いで龍造寺隆信は戦死。神代貴茂は鶴亀城に籠城し最後まで抵抗しますが、有馬晴信の謀略に誘き出されて暗殺、神代氏は歴史から姿を消しました。 -

旧永松邸

神代小路の突き当りにある古民家。一般公開され、ボランティアスタッフによる説明もあります。 -

内部。屋根の茅の交換は県内では賄えず、藁も作業員も他県から調達しているそうです。

-

緋寒桜と竹の組み合わせ。

-

神代小路以外の脇道も乙なものです。

-

島原市街はスルーして、一気に島原市南端までワープ。

雲仙普賢岳の噴火に関わる事柄を学べます。がまだすドーム(雲仙岳災害記念館) 美術館・博物館

-

まずは、平成2年から始まった大噴火について学習。

通常は火山が噴火するとマグマは下へ流れますが、平成の大噴火ではマグマの粘度が強く、山の上に積み重なってどんどん高くなりました。こうしてできた山頂を溶岩ドームと呼びました。噴火を繰り返すたびに崩落し、火砕流として麓に流れ、甚大な被害をもたらしました。

※溶岩ドームは、火山活動が落ち着いた後に平成新山という名称になっています。 -

土石流で父親を失った児童の作文。

父親は、家族や近所の人を避難させるために命を落としました。「私は夢でもいいから毎日父と会いたい。」という結びが、心を打ちます。 -

平成の大噴火の犠牲者。

ほぼ全員が1991/6/3の大噴火の犠牲者。

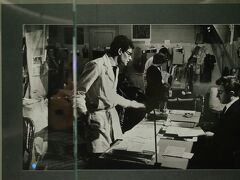

注目できるのは、報道関係者の割合。

過熱報道の副産物です。読売新聞のカメラマンの遺体には、手にニコン製のカメラが握られていました。 -

6/3の大噴火で溶けた日本テレビのカメラマンが使用していた三脚。

展示室のスタッフは平成の大噴火沈静後に生まれた方たちで、「歴史」として学んだとのことでした。当時を知らない若い世代が増える中、記憶を風化させないことは大切だと感じました。 -

展示の第二の柱は、島原大変。

1791年11月3日に火山活動が始まりました。

写真は、翌1792/2/29に普賢岳から新焼溶岩流が流れた様子を島原藩が幕府に報告するために作成された絵図。城下町背後の眉山と天狗山は平穏。

※夜景が映えると大勢の住民が見物に山へ訪れたため、藩は女人の入山禁止(聖域なので)のお触れを出します。平成大噴火も江戸時代も、人間のやることは一緒です。 -

ピークは5/21(太陰暦だと寛政四年四月一日)でした。大地震が発生し、城下町背後の眉山が崩壊し、3億立方メートル※の土砂が有明海に流入。

かなり感覚的に捉えた画面ですが、安穂村山の下になる。この辺まで崩れ。城は只今まで別状なし。太守退域、家老両人残る。等、イラストに説明文が加えられています。

※1km×1km×300m -

島原地震図。

5/21の大地震で有明海に流れ込んだ噴火物は、島原藩領内と向かいの肥後の国に大津波をもたらし、島原1万肥後5千合計1万5千人以上が犠牲に。

写真は、肥後目線で描かれたもの。「島原大変肥後大迷惑」という被害者意識満々の言葉が生まれました。 -

大津波の絵

大地震が新月の大潮という最悪のタイミングだったこともあり、肥後では海岸から900mも海水が押し寄せたところも。対岸で反射したエネルギーが再び島原に到達する等、内海ゆえの悲劇もあった。 -

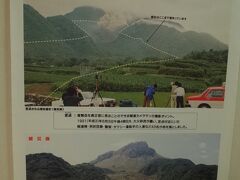

普賢岳

稜線が普賢(仏)が横たわった形に例えられ、霊山として多くの寺社が建設された。住民は、普賢岳へ向かって手を合わせた。 -

現在の景観

山体が変化しているとはいえ、お釈迦様が伏しているようにも見えます。 -

度重なる噴火で甚大な被害をもたらす半面、多くの恵みももたらします。

温泉以外にも、溶岩流が生み出す風穴は養蚕(蚕の卵を眠らせる)に活用されました。 -

火山灰の積もった土壌および海底は、根菜類の栽培に最適。

比重の2倍以上の水を吸収する火山堆積物は、有明海を干満差の大きな海にさせ、生命の宝庫でもある干潟が発達しました。 -

石干見(すくい)漁

干潟に火山岩を利用して追い込み用の堤を作成。干潮時に捕獲する。 -

カサゴやフグも、火山の恵み。

フグはガンバ(棺)と呼ばれます。命と引き換えに、棺を用意してでも食べたい御禁制の絶品という意味です。 -

海岸沿いの道の駅の横には、土石流で埋まった家屋がそのままの姿で保存。

水無川の河口部です。土石流被災家屋保存公園 公園・植物園

-

手前の家の太陽熱発電パネルは朝日ソーラー、奥の家は松下電工のロゴが。超リアルです。

-

土石流で埋まった水無川を上流へ遡ります。

施設の正式名称は、国土交通省雲仙復興事務所大野木場監視所です。

雲仙式と呼ばれる復興工事の施工法が確立されました。

写真中央の点が現在地、臨海部が被災家屋保存公園です。

※右中央が島原大変で崩落した眉山。1792年の被害がよくわかる写真です。 -

水無川のビフォアアフターの写真

大野木場砂防みらい館 美術館・博物館

-

約30年たって、こんな感じです。

-

隣には、被災した小学校。

旧大野木場小学校 名所・史跡

-

近隣の中学校の往時の写真。

運動会の最中にって、有り得ません。怖、、、 -

お昼にいただいた有明海の恵み、カサゴ(アラカブ)。

リッチな味の身でした。鶏の白石 南島原本店 グルメ・レストラン

-

キリシタン墓碑

半円部分には花十字が。ガラスで厳重に保護されています。現役の共同墓地の地中から、昭和6年に発見されました。 -

墓標はポルトガル式のローマ字で綴られる。ローマ字表記の墓碑としては最古のものということで、昭和34年に国の重文に指定された。

FIRI SACYE フィリ作兵衛

MODIOG XONE 門ディオゴ生年

GOI IRAI 1610 御出生以来1610

IVG 15 QEICHO 15 10月15日慶長15(年) -

原城そばにある博物館

日野江城を本拠地にした有馬氏の名前が、今も地名に残ります。

合併して南島原市になる前は、南有馬町でした。日野江城跡 名所・史跡

-

島原半島は、戦国大名大内氏の庇護を受けた有馬氏の支配下にあった。

1550年にポルトガル船が来航し、口之津を窓口にした南蛮貿易は大きな利益をもたらす。

有馬義貞は貿易と教えに魅力を感じていたが、実弟の大村純忠に棄教を促すなど、政治的リスクを危惧していたが、隠居後の1576年に洗礼を受ける。有馬キリシタン遺産記念館 美術館・博物館

-

有馬晴信

急逝した兄に代わって、4歳で家督を継ぐ。佐賀の龍造寺隆信に領土を削がれる現状を打破するために12歳で宣教師ヴァリニャーノから洗礼を受け、領内での布教を許可する。島津義弘と手を組んで、1584年の沖田畷の戦いで龍造寺隆信をを討つ。

初代日野江藩主。 -

有馬晴信が入信した1579年(天正7年)に、ヴァリニャーノは在日の宣教師を招集して日本での布教方針を定める(口之津会議)。

国内を豊後・下(豊後を除く九州)・都の宣教区に分ける。西洋と言葉も文化も違うので、日本人による日本人のための宣教を行うのが効果的と判断し、日本人のための聖職者養成機関としてノビシアード(修道(イエズス)会士養成)、セミナリヨ(現在の高校に相当)、コレジヨ(大学)を設立することとした。

※豊後は、キリシタン大名にして九州の一大勢力だった大友宗麟の領土。 -

セミナリヨ

有馬晴信は敷地提供と建設支援を行い、1580年に有馬に開校します。一期生には、後の天正使節団のメンバー4名を含む22名でした。都宣教区のセミナリヨは1582年の本能寺の変をきっかけに安土から高槻、大坂へ移転しますが、1587年の秀吉による伴天連追放令に伴って、有馬に統合。幕府禁令後の1614年に幕を閉じます。 -

セミナリヨでは、言葉を正しく美しく話すことを重要視しました。言葉は人格と直結すると考えられたからです。ラテン語だけでなく日本語も含まれ、太平記等の古典がローマ字翻訳されました。音楽も崇拝に直結するので、大事な科目でした。

-

天正遣欧少年使節団(1582~90)

天正12年に3名のキリシタン大名がローマ教皇のもとへ派遣した外交使節。2年半の航海で、リスボン・マドリードの宮廷を経由してローマを目指す。

伊東マンショは大友宗麟の名代(正使)で、彼の遠縁の血筋に当たる。帰国して秀吉に謁見した際、熱心に仕官を勧められるも、コレジヨ進学を選び1601年に司祭に叙任される。小倉を拠点に布教するも、1612年に長崎で病死。 -

千々石ミゲル

有馬晴信と大村純忠の名代(正使)として参加。両者の従兄弟・甥に当たる。コレジヨ在学中から不活発になり、1601年に棄教。大村藩でキリシタン弾圧に加担するも、領民の恨みを買い追放される。1632年に長崎で死亡。

※近年は、実は棄教していなかったという説に有利な遺品が見つかってもいる。 -

中浦ジュリアン

副使として渡欧。司祭叙階後博多で布教するも、1614年の幕府禁令以降は九州を巡回して潜伏活動を続ける。1632年に長崎で殉教、2008年に列福(平たく言えば聖人の一歩手前)。 -

原マルチノ

副使として渡欧。伊東・中浦と共にマカオでコレジヨ修了し、1608年に3名揃って司祭に叙階される。卓越した語学力ゆえに、翻訳出版に従事。1614年の幕府禁令に伴いマカオへ戻り、1629年に死亡するまで留まる。 -

1年半に及ぶ陸路の旅行(ヨーロッパ大陸)で、使節は正確な日本の情報を伝えました。例えば、当時の地図は本州と九州が地続きになっていましたが、図のように、正確な情報がもたらされました。

※九州の部分では口之津がデフォルメされています。口之津が西欧に良く知られていたことの裏返しです。 -

口之津を窓口とした南蛮貿易は、有馬晴信に大きな利益をもたらした。写真は、16世紀末の狩猟の様子を描いた南蛮屏風。南蛮人は、領主に南蛮犬を献上した。グレイハウンドなどの猟犬です。

有馬晴信も、沖田畷の戦いの半年後の1584年10月に島津義弘との外交に、南蛮犬を献上しています。 -

島津義弘と手を組んで龍造寺氏を滅ぼした有馬晴信は、キリシタン大名の黒田如水や小西行長の勧めに従って豊臣秀吉に仕え、1586-87の九州平定をやり過ごす。日野江城から見つかった金瓦は、秀吉のごく親しい者にしか許されなかった装飾。

-

九州平定後、秀吉は伴天連追放令を出すも、熱心に信仰していた晴信は宗教難民となった宣教師や神学生を積極的に受け入れる。このことが秀吉の耳に入り窮地に立たされるが、小西行長の助けによって、釈明後は側近の一名になっていた。1592-98にかけての朝鮮出兵にも参加している。

-

秀吉の死後徳川家康に付き、関ヶ原では肥後の小西行長攻めに参加し、初代日野江藩主になります。

対外貿易原則禁止の徳川政権下において、1604年以降の朱印船貿易で、最初に朱印状が発光された大名(事業者)になります。ベトナム中部のチャンパ等と交易し、家康が一番欲しがった香木伽羅の買い付けを任されました。

息子直純は家康の側近として江戸で仕え、家康のひ孫の国姫と縁組する等の深い関係を築きました。 -

対外貿易に絡んだ幕府内の派閥争いと経由地マカオでの日本人(有馬方)殺害事件などが渦巻き、1612年に大八事件と呼ばれる疑獄事件が起きる。当事者の有馬晴信と岡本大八は処刑された。両人ともキリシタンだったことが、家康のキリシタン弾圧に拍車をかけた。跡を継いだ有馬直純は棄教してキリシタンを弾圧し、2年後に日向延岡藩に転封。

※有馬晴信の生涯はヨーロッパに伝わり、1734年にオーストリアのインスブルクで彼を題材にした演劇が上演されている。 -

有馬氏が去ってから2年間の天領を経て、1616年に日野江藩は松倉重政に託される。原城と日野江城を廃して島原に城を築き、以後は島原藩と呼ばれる。身の丈の倍以上の城を築いたことと江戸城普請によって領民は搾取される。1627年以降は、残忍なキリシタン弾圧をおこなう。1630年に跡を継いだ松倉勝家は、輪をかけた搾取と弾圧を実行する。写真は、凶作の際に年貢を納められなかった農民の背中に火を付けて処刑する「箕踊り」。

1637年には島原の乱が勃発する。 -

原城

有馬晴信によって1599-1604年にかけて日野江城の支城として築かれる。三方を有明海に面した崖に接する天然の要害で、朝鮮出兵に伴う名護屋城普請の際に、諸大名から築城のノウハウを学んだ痕跡があちこちに見られます。

1616年の一国一城制で廃城になるも、島原の乱では、2万2千人の一揆軍が88日間籠城しました。 -

奥:三の丸 一揆の際は、3500人の避難民が守りを固めました。

手前:二の丸。一揆の際は、5700人の避難民が守りを固めました。

石垣ではなく土造りの曲輪が中世的。かなり畑地化しています。現在は私有地。 -

二の丸出丸

いわゆる突起部で、一揆軍と幕府軍が対峙した最前線。周りの低地は、仕寄場と呼ばれる幕府軍最前線の陣地跡。写真は、松倉勝家軍の陣地跡から撮影。最後の総攻撃の際の突破口でもあります。原城跡 名所・史跡

-

左上:石垣 本丸の壁を覆います。

右下:空堀 本丸の周りに巡らされ、最大で幅40m高さは10mでした。一揆の際は、避難民が生活するスペースでした。 -

本丸にある天草四郎の墓碑。

彼は、本丸で首を斬られた。民家の石垣から発見され、ここへ運んだ。 -

本丸から有明海を望む。

高さ30mの断崖絶壁の上に本丸がある。

昭和26年当時は、本丸も畑地として利用されていた。 -

平成16年度の発掘調査

本丸正門跡の水路の底には、玉石ではなく平瓦が敷いてあった。いかに財政的に潤っていたかが、垣間見られる。 -

同上

本丸正門付近から出土した龍の飾り瓦。モチーフとデザインから、有馬氏は中国(明)や琉球とも交易していたことが分かる。 -

刀傷が残る人骨

島原の乱後、本丸は徹底的に破壊され、石垣も崩された。崩された石垣の下から発掘された一揆軍の人骨。 -

南蛮船が渡来した口之津港。当時と同じ場所が港になっています。

-

税関跡

三池炭鉱の石炭を輸出する窓口でした。有明海は干潮差が激しいために小船しか接岸できず、外海に面した口之津に積出港が建設されました。1906年に三池港が竣工して、役割を終えます。

この先は、有明海を離れて東シナ海沿岸を走行します。

三池港の旅行記↓

https://4travel.jp/travelogue/11732889旧長崎税関口之津支署庁舎(口之津歴史民俗資料館) 名所・史跡

-

両子(ふたご)岩

雲仙の土石流堆積物が浸食された自然の造形美。通称モアイ岩。右側の岩は1922年の島原地震で崩壊。 -

小浜温泉の真ん中にある足湯。

ほっとふっと105 温泉

-

閉鎖時間ギリギリの光景。夕日がすてきです。

-

小浜ちゃんぽんの名店。

ローカル系のお店は、麺の腰もほどほど。

中華鍋で炒めた具材が最高です。

スープに温泉水を使用しているので、なんとも言えない絶妙な味わい。

実際に口にすると、分かります。海花亭 グルメ・レストラン

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

gianiさんの関連旅行記

この旅行で行ったスポット

もっと見る

この旅行で行ったグルメ・レストラン

南島原市(長崎) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

74