2020/10/09 - 2020/10/09

416位(同エリア4076件中)

![]()

キートンさん

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

長崎は日本の中でも特殊な歴史をもつ。

南蛮貿易・朱印船貿易の拠点、鎖国中の西洋に開かれた唯一の窓口、キリスト教の広がりと迫害そして信徒発見の奇跡、日本の産業革命を牽引し幕末・明治維新の志士たちが活動した地、そして世界に2つしかない被爆都市・・・

16世紀に西洋との交流が始まって以来、日本列島の西の端の地方都市でありながら常に重要な役割を果たしてきた。

2日目は中日なので丸1日観光できる。

当初の予定では午前中に軍艦島クルーズのはずだったが欠航が決まり、急きょ予定を組み直した。

まず、平和公園周辺を見学した後、10時台のバスで長崎市の北部にある外海(そとめ)の出津(しつ)集落まで足を延ばそうという計画。

原爆被爆の地と、あるフランス人神父が私財を投じて経済発展に尽力した集落を巡ります。

- 旅行の満足度

- 4.0

- 観光

- 4.0

- ホテル

- 4.0

- 交通

- 3.5

- 同行者

- 一人旅

- 一人あたり費用

- 3万円 - 5万円

- 交通手段

- 高速・路線バス スカイマーク 徒歩

- 旅行の手配内容

- ツアー(添乗員同行なし)

- 利用旅行会社

- エイチ・アイ・エス

-

朝目覚めると、窓の外は日の出前の長崎の街並み。

天気は上々のようだ。ルークプラザホテル 宿・ホテル

-

6:40頃、ホテルの部屋から見る御来光。

ホテルから見てて御来光とは言えんか・・・ -

7:30頃、ホテルを出発。

徒歩で路面電車の駅へと向かう。

途中で振り返って見たルークプラザホテルの先には、昨夜上った稲佐山山頂展望台がある。 -

約30分歩いた後、宝町から平和公園停留所へ路面電車で移動。

8:10頃、平和公園に到着。 -

エスカレータで上ると、被爆者の霊を慰める平和の泉がある。

泉の正面には、被爆当時9歳だった少女の手記が刻まれた碑がある。平和公園 公園・植物園

-

平和の泉の噴水の向こうに見える平和祈念像。

-

平和公園には、世界各国から贈られた平和を象徴するモニュメントがある。

写真は手前から、「平和」(ソ連)、「人生の喜び」(チェコスロバキア)、諸国民友好の像(東ドイツ)。

その他、ポルトガル、ブルガリア、オランダ、中国、ポーランド、イタリア、キューバ、ブラジル、トルコ、アメリカ、アルゼンチン、ニュージーランドから贈られたもので全15個が配置されている。 -

平和祈念像は、長崎県出身の彫刻家・北村西望が5年かけて1955年(昭和30年)に完成した作品。

この日は沖縄県の中学校からの献花と、福岡県の小学校からの折り鶴を集めて描いた平和を願う作品が置かれていた。平和公園 公園・植物園

-

イチオシ

天を指す右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和をあらわし、軽く閉じた目は原爆犠牲者の冥福を祈っているという。

-

平和祈念像から折り返して南へ行くと、原爆落下中心地がある。

1945年(昭和20年)8月9日午前11時過ぎ、この上空約500mで原爆「ファットマン」が炸裂した。平和公園 公園・植物園

-

そのすぐ近くに、旧浦上天主堂遺壁がある。

爆心地から北東へ約500mに建っていた旧浦上天主堂の遺壁の一部を移設したもの。 -

繊細な装飾も残っている。

-

橋を渡り、東側の階段を上って長崎原爆資料館前へ向かう途中に、平和の母子像がある。

被爆の惨禍を繰り返さぬ誓いをこめて、1987年に設置された。 -

長崎原爆資料館は、8:30~17:30開館で、入場料200円。

入場すると、ガラス張りドーム状の屋根をもつ吹き抜けを、らせん状のスロープで下っていく。 -

被爆前の長崎の様子。

-

原爆の爆風で折れ曲がった火の見やぐら、三菱長崎製鋼所ビルのらせん階段など、原子野と化した長崎の街の残骸が展示されている。

-

旧制瓊浦中学校の給水タンク。

爆心地から約800mの距離に建っていたもので、脚の鉄骨が曲がっている。 -

戦前、東洋一の壮大さを誇った浦上天主堂だったが、原爆により、鐘楼ドームは吹き飛ばされ、わずかな堂壁を残しただけで、無残に崩れ落ちた。

-

1945年(昭和20年)8月9日、テニアン島を飛び立ったB29爆撃機は、第一目標の小倉市(現北九州市)の上空が空襲で生じた靄(空襲を警戒して張った煙幕という説もある)による視界不良であったため、第二目標である長崎市に向かい、午前11時過ぎに原爆が投下された。

長崎市街中心部から約3kmそれて、浦上上空約500mで炸裂。

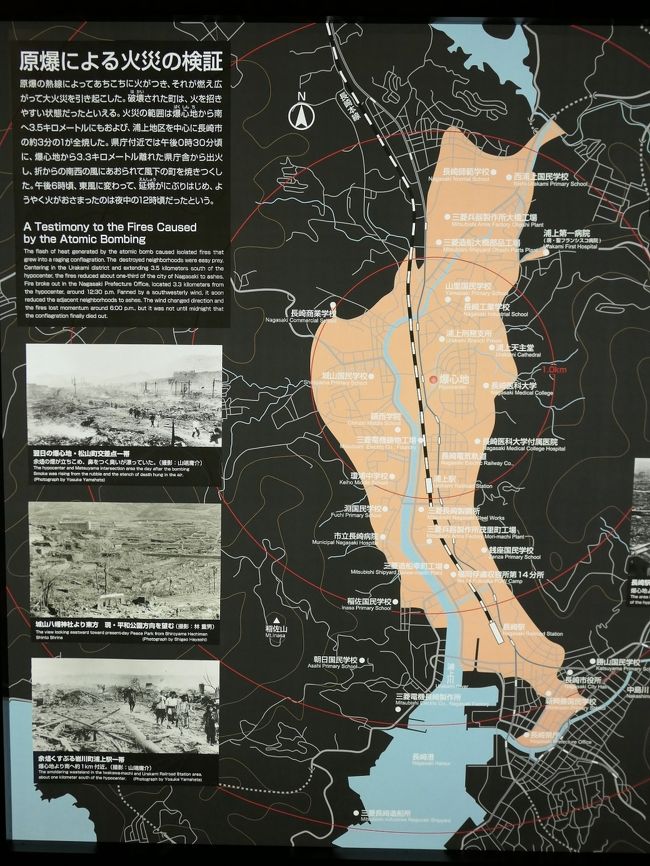

原爆の熱線によってあちこちで火がつき、燃え広がって大火災を引き起こした。

しかし、長崎は三方を山で囲まれていた地形であるため、熱戦や爆風が山によって遮断された結果、広島よりも被害は軽減された。

仮に、もし第一目標の小倉市に投下されていたら、現在の北九州市一帯と下関市まで被害が広がり、広島を上回る死傷者を出していたのではないかと推測されている。 -

長崎に投下された原爆は、ファットマン(太った男を意味する)と呼ばれる。

プルトニウムを用いたもので、長さ3.25m、直径1.52m、重さ4.5tであった。

一方広島に投下された原爆は、リトルボーイと呼ばれる高濃縮ウランを用いたもので、長さ3.12m、直径0.75m、重さ5tであった。

アメリカの公式な説明では、日本本土への上陸直接戦闘(本土決戦)を避け、早期決着させるために原爆を使用したとされている。

(しかし終結を早めた理由は、原爆投下によることより、日ソ中立条約を破棄してソ連が対日参戦してきたことの方が大きかったようだが)

では、広島と長崎に使用した原爆のタイプが異なるのは何を意味するのか?

過疎部や軍事施設ではなく、一般市民が住む都市部を目標として、事前通告もなく決行したのはなぜか?

異なるタイプの原爆の威力を図る実験、真珠湾攻撃に対する懲罰、戦後の覇権を争うソ連をけん制するための軍事力の誇示・・・

様々な側面を有していたとも推測されている。長崎原爆資料館 美術館・博物館

-

被爆により、焦土化した浦上とその近辺の写真。

熱線や爆風によって破壊・変形した物の展示。 -

原爆による火災の検証。

原爆の熱線によってあちこちで火の手があがったが、特に爆心地から3.3km離れた県庁舎からの出火が、風にあおられて延焼範囲が広がったことが被害を大きくしたようだ。 -

被爆直後の生々しい遺体の写真も掲示されている。

1945年(昭和20年)8月初めの長崎の人口約24万人のうち、原爆により死者約7万4千人、負傷者約7万5千人(同年12月末までの推定)の犠牲者を出した。 -

被爆による負傷は、目に見えるものでは主に熱傷である。

原爆ケロイドは、被爆後約4ヶ月頃に発生し、半年から1年2ヶ月後に最も症状がひどくなったという。

しかし、他の兵器と原爆による人的被害の決定的な相違は、強力な放射線や放射能によってもたらされた難治性疾患や永続的な後遺症が残ることである。

さらに、放射線、放射能の恐怖や重い火傷の跡から、被爆者への偏見や差別も多くあったという。 -

原爆炸裂の時刻を指して止まった柱時計。

爆心地より南へ約2.8kmの元船町の民家にあったもの。 -

第二次世界大戦の流れと、それに伴う出来事。

1939年(昭和14年)9月、ドイツ軍のポーランド侵攻で第二次世界大戦が始まる。

翌年日本は日独伊三国同盟を結ぶが、戦争回避の道を模索していた。

当時アメリカには、日本を侵略国だとして弱体化させようとする政治勢力(ウィークジャパン派)とソ連の勢力拡大を警戒しアジアを安定させるために日本は強くあるべきだと考える政治勢力(ストロングジャパン派)があった。

大統領選で戦争はしないと公約して異例の4選を果たしたフランクリン・ルーズベルトだったが、形勢不利だったイギリスから参戦の要請もあり、ウィークジャパン政策を押し進めた。

日本にとって受け入れ不可能な最後通牒ともいえるハル・ノートを突きつけ、日本から開戦させるように仕向けた。

アメリカ大統領の思惑通り、日本が真珠湾攻撃を仕掛けると、アメリカ参戦の理由ができ、日米が戦うことになった。

しかし、それを最も望んでいたのはソ連だったのかもしれない。

当時のアメリカ政府機関や軍関係の組織などにはコミンテルンと呼ばれるソ連のスパイがネットワークを築いていて、政策の意思決定をソ連に有利なものに誘導していたことが、ヴェノナ文書によって明らかになっている。

日本でもソ連のスパイ組織が暗躍しており、その構成員であったリヒャルト・ゾルゲや尾崎秀実が逮捕されたゾルゲ事件も起こっている。 -

第二次世界大戦後、アメリカを盟主とする資本主義・自由主義陣営と、ソ連を盟主とする共産主義・社会主義陣営が対立する、冷戦の時代を迎える。

アメリカとソ連は核兵器の大量製造、配備が行われ、1952年にイギリス、1960年にフランス、1964年に中国、1974年にインドが原爆を開発・保有した。

1986年には、米・ソ・英・仏・中の5か国合計で核兵器は約7万発にも達し、ピークを迎えた。 -

日本本土空襲、原爆投下に使用された大型戦略爆撃機B29。

当時としては長距離飛行が可能なもので、サイパン島、グアム島、テニアン島がアメリカに攻略されると、日本の主要都市のほぼ全てが攻撃可能となり、日本人に恐れられた。

被害の統計には諸説あるが、終戦までに東京大空襲をはじめ200以上の都市が被災し、50万人以上(原爆も含む)の死者を出したとみられている。

これらの空襲の多くは、非戦闘員や非軍事施設をも巻き込む無差別な攻撃であり、国際法違反である。

スポーツならアメリカの反則負け、となりそなところだが戦争はそうはならない。

それどころか極東国際軍事裁判(東京裁判)では、日本兵が南京で一般市民を何十万人も虐殺したとされ、その後中国のプロパガンダに利用された。

2015年には「南京大虐殺」がユネスコの世界記憶遺産に登録されることにまでに至った。

慰安婦像や徴用工判決もそうだが、それらがもし事実と異なるなら、70年以上昔のこと、しかもなかったことを証明するのは困難なことかもしれないが、ぜひとも真実を解明して先人たちの汚名をすすいでもらいたいものである。 -

現在の各国の核弾頭保有数。

1980年代に比べるとかなり減ってはいるが、冷戦時代の名残は色濃く、米ソが大半を占める。

核保有国には、核兵器によって戦争を抑止するという考えがあるようだが、外交政策で有利な条件を引き出す手段に使われることも出てきている。

日本にとって注目すべきは、隣国の三国でおよそ半数を占めること、そしてその三国が程度の差があるとはいえ独裁的な傾向が強いことである。

理性が働けば核の抑止力は効くかもしれないが、独裁的な政治体制であればあるほど追い込まれたら、理性を失いかねない危うさがある。

日本は軍事的に見て地政学的リスクが非常に高いと言わざるを得ない。

日本が南半球にある国であれば、躊躇なく核兵器廃絶を訴えることができるだろう。

しかし実態は世界から核兵器を廃絶させることは短期的には困難だろうし、日本はアメリカの核の傘に守られているという状況がある。

2020年10月、核兵器禁止条約にホンジュラスが加わったことで批准国が50か国に達し、核兵器禁止条約が世界的な法規範として正当な効力を有することが決まった。

世界で唯一の被爆国で、どの国よりも世界の核兵器廃絶を願っているはずなのに、同盟国の核の傘に守られている日本は、核兵器禁止条約に参加できないでいる。

なんという不都合な現実であることか・・・ -

1945年(昭和20年)以来、世界各地で行われた核実験は2000回を超えるという。

1954年3月には、ビキニ環礁沖で行われたアメリカ軍の水爆実験で発生した放射性降下物(死の灰)によって、第五福竜丸の船員23名が被曝する事件が起こった。(他にも多数の漁船が被曝したといわれている)

1962年には、ソ連がキューバに核ミサイル基地を建設していることが発覚し、米ソ間の緊張が高まり、核戦争寸前まで達したこともあった。

世界から核兵器廃絶するのは、険しい道だろう。

仮にそれが達成されたとしても、いつか邪悪な狂人が密かに復活させるかもしれない。

その時核兵器の脅威から身を守るすべはあるのか?

それとも世界はその狂人にひれ伏すしかないのか?

この危うさはいつまでも尽きない。

核兵器は人類が犯した悪魔の発明だったのか・・・ -

原子爆弾により破壊された浦上天主堂の全景。

アメリカ人カメラマンのジョー・オダネルが撮影したとされる、有名な「焼き場に立つ少年」も展示されていたが、写真撮影不可であった。 -

1時間近く長崎原爆資料館を見学した後、北へと歩き、浦上天主堂へと向かった。

-

現在の浦上天主堂(カトリック浦上教会)は、1959年(昭和34年)に鉄筋コンクリート造りで再建されたもので、建物・信徒数とも日本最大規模のカトリック教会である。

天主堂前には、「日本の信徒発見150周年記念『旅』殉教への門出」と題したレリーフと1981年(昭和56年)にここを訪れたローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の像がある。

入場無料(献金箱に寄付)、内覧時間9:00~17:00。

内部は写真撮影不可。浦上天主堂 寺・神社・教会

-

イチオシ

1587年のキリシタン禁令にはじまる長い迫害の歴史に耐え、1873年(明治6年)に禁制が解かれた。

浦上はキリシタンの摘発が何度か行われた(浦上崩れ)農村だったが、カトリックの潜伏キリシタンが多く暮らしていた。

信迎の灯を守りとおした人々は、レンガを一枚一枚積み上げ、20年の歳月をかけ、浦上天主堂を1914年(大正3年)に、その後双塔を1925年(大正14年)に完成させた。

双塔の高さは26m、東洋一の壮大さを誇った天主堂であった。 -

天主堂の西側に、被爆遺構が残されている。

長い迫害の歴史に耐え信迎の灯を守りとおした人々によって建てられ、東洋一ともいわれたキリスト教教会は、キリスト教信者が多いアメリカによって一瞬のうちに破壊されてしまった。

原爆により倒壊した浦上天主堂では、神父と信徒20数人が犠牲となったほか、当時の浦上カトリック信徒約12000人のうち約8500人の尊い命が奪われた。 -

被爆した聖人像。

2019年11月、ヨハネ・パウロ2世以来38年ぶりにローマ教皇フランシスコが来日し、長崎を訪問した。

その際、核兵器がもたらす「恐怖」について語り、核兵器廃絶を訴えた。

教皇は、ジョー・オダネルが撮影した「焼き場に立つ少年」を印刷したカードに、「戦争がもたらすもの」との言葉を添えて世界に広めるよう呼びかけたという。 -

平和公園周辺の観光を切り上げて、平和公園のバス停10:14発の長崎バスで外海(そとめ)地区の出津文化村へと向かった。

長崎の中心部から外海地区への直通バスは、10時台、11時台、18時台、19時台の4便しかない。

それ以外の時間の便は、桜の里ターミナルで乗り継いで行くことになる。 -

内陸部を走っていたバスは、国道202号線に入ると海の近くを走る。

-

出津(しつ)のひとつ手前の町である黒崎には、カトリック黒崎教会がある。

黒崎は、遠藤周作の歴史小説「沈黙」の舞台となった。

遠藤周作の作品は読んだことないので、私の中では「違いがわかる男のゴールドブレンド」のおじさんである。 -

道の駅・夕日が丘そとめ付近からは、北西の沖に奇岩と池島が見える。

池島は、「九州最後の鉱山」として2001年(平成13年)に閉山した炭鉱がある。

現在でも人が住んでいるが、人口は130人程度。

1970年頃には、最大7700人の人口があったという。

観光として炭鉱体験ツアーが行われているほか、廃墟マニアにも人気の島である。 -

11:20頃、出津文化村に到着。

バス停付近から南側には出津漁港が眺められる。 -

国道202号線から出津文化村に上る坂道を行く。

-

ほどなくして、外海歴史民俗資料館に到着。

開館時間は9:00~17:00、入場料はド・ロ神父記念館の入場料も含んだもので320円。

展示物は写真撮影不可。

展示内容は、近代の生活と道具などの民俗資料、古代から現代までの歴史・考古資料、キリシタンの宗教資料など。

昔、外海地区は陸路もなく陸の孤島同然だったが、約1万年前の先土器時代から人が生活していた。

縄文時代の土器や土偶も出土している。外海歴史民俗資料館 美術館・博物館

-

出津文化村とその周辺の案内図。

大野教会堂や黒崎教会は、ここから歩いて行くには遠いが、出津集落の見どころは比較的コンパクトにまとまっている。 -

外海歴史民俗資料館から北に歩くと、細長い平屋に鐘楼をもつ出津教会堂がある。

世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に登録された12件の構成資産のひとつとなっている。

教会内部の見学は事前予約が必要となっていたが、警備員らしき人が中に入っていいと言うので、幸運にも内部の見学ができた。

内部写真撮影は不可。

ステンドグラスはなく、天井がフラットで低く、シンプルな感じの内部空間である。 -

出津教会堂の裏には、マルコ・マリ・ド・ロ神父と中村近蔵の胸像がある。

中村近蔵はド・ロ神父をはじめ歴代神父の助手として宗教や教育に尽力した人物らしい。

そして、ド・ロ神父は外海地区の歴史を語る上で最も重要な人物である。

出津教会堂は、ド・ロ神父の設計により1882年(明治15年)に建てられた。 -

イチオシ

信徒数の増加などにより二度の増築を経て、1909年(明治42年)にほぼ現在の姿になった。

奥行36.3m、間口10.9mで、風の強い気象を考慮した屋根の低い構造となっている。 -

1571年頃に外海一帯にキリスト教の布教が始まり、多い時は5000人近い信者がいた。

江戸幕府の禁教令が出ると神父が捕まるなどの弾圧が強まるが、僻地であったため多くの潜伏キリシタンが存在した。

その後、3000人程度が五島列島に移住したが、そのほとんどがキリシタンだったといわれる。

1965年の信徒発見から半年後、260戸のうち200戸がカトリックに復帰。

1876年からぺリュー神父が仮聖堂を拠点に活動を行い、1879年にド・ロ神父が外海に赴任する頃には、信者が3000人近くになっていたという。出津教会 寺・神社・教会

-

出津教会堂から南に向かって遊歩道が続いている。

-

この遊歩道は、「歴史の道」と呼ばれ、出津教会の神父として赴任したド・ロ神父は社会福祉事業の場所であった救助院との行き来にこの小径を使っていた。

-

イチオシ

薄紅のコスモスが秋の日の何気ない陽だまりに揺れている。

秋の日とはいえ、今日は結構暑い。 -

「歴史の道」からちょっと下ったところに、小さな東屋みたいなものが見えたので来てみた。

先ほど見た案内図では、ド・ロ神父の井戸となっている。 -

「歴史の道」を進むと、ド・ロ神父記念館がある。

一見、ごくありふれた平屋の古い民家という感じだが、もともとは1885年(明治18年)に鰯網工場として建てられたもの。

建物内には、祭礼具、印刷物、医療関係の器材、大工・左官道具、ソーメン・マカロニ製造用具、糸車、オルガン、日常用品、県指定文化財となっている絵画や工芸品などが展示されている。

内部写真撮影は可だが、公共性のあるものには掲載しないようにということなので、ここでは掲載をひかえる。ド ロ神父記念館 美術館・博物館

-

明治24年頃の集落の古写真と旧出津救助院配置図。

ド・ロ神父記念館の向かいにあるのが旧出津救助院。

旧出津救助院は、授産場、薬局跡、旧出津修道院、マカロニ工場などから成っている。

マルコ・マリ・ド・ロは、フランスの貴族の家に生まれ、1868年(慶応4年)に来日、1878年(明治11年)に出津教会主任司祭として赴任した。

村人たちの貧しさに驚き、生活を向上させ自立する力を身につけさせようと、フランスで身につけた農業・印刷・医療・土木・建築・工業・養蚕業などの広範な分野に渡る技術を村の人々に教えた。

地域の貧困者や海難事故で未亡人となった女性を進んで雇い、宗教的指導者であるとともに地域の経済発展に貢献した人物である。

ド・ロ神父の献身的な行動と博学は驚くべきものである。 -

旧出津救助院の授産場。

旧出津救助院の開館時間は9:00~17:00、入場料は400円。

内部の見学はガイドの説明があった。

ガイドに聞くと、写真撮影はOKだった。 -

旧出津救助院の施設群の中心となるのは授産場である。

授産場の入口の扉には、下部に雪よけのスカート、鍵穴に凍結防止の蓋が付いている。

ド・ロ神父はフランスのノルマンディー出身で、比較的積雪のある地方で育ったということで、こういう雪対策をしたようだ。

言うまでもなく、ここではその雪対策が役に立つことはほとんどなかった。

ド・ロ神父、意外と天然っぽいところもあったようだ。

完璧すぎるより、少し抜けたところがある方が人間味がある。 -

授産場では、綿織物の製糸から製織、染色、そうめんやパンの製造、醤油などの醸造が行われていた。

木造二階建てだが、平成19年から約5年かけて保存修理を行い、耐震補強として鉄骨製の補強フレームが設置されている。 -

授産場の当時の作業情景(イメージ)。

1階ではそうめん、かんころ(大根の切り干し?)、醤油などの食品製造や機織り、2階では製糸、仕立て作業がされていたと想像されている。 -

出津の北、大野に近い大平開墾地の古写真と大平作業所復元の模型。

ド・ロ神父は、救助院を建てた翌年に大平地区の土地を購入・開墾し、お茶や小麦などを栽培した。

収穫した小麦粉でそうめん、マカロニ、パンなどを生産した。

旧出津救助院にあるマカロニ工場は、日本で初めてマカロニを製造した工場である。

大平作業所跡では、屋根をかけて保護する工事が行われているようだ。 -

左はそうめんを干している様子の再現か。

床下には地下貯蔵庫があり、醤油の醸造などが行われていたようだ。 -

ド・ロ神父が考案したかんころ切り機。

-

ガイドが、これ写真に撮っといてください、と推されたのがド・ロ神父直筆の数字。

確かにいかにも西洋人の筆記体という感じだが、木材が100年以上経ってる感じがしない。 -

授産場の2階は、作業場であるとともに修道女の生活と信仰の場に使用されていた。

-

2階の両側の屋根下は、寝泊まりしていた修道女の寝具などを収容するスペースになっていたという。

-

ド・ロ神父は、貴族出身でかなりの資産があったようだが、施設建設や事業のために私財を惜しみなく投じた。

ここにある信仰のための像、重錘動力式柱時計、ハルモニュウム(リードオルガンの一種)などもフランスから取り寄せたものだという。

特にフランスのデュモン社のハルモニュウムは、鍵盤を左右に動かす移調機能や、単音でも重厚な和音を出す機能を持った、当時の最新の高級品だった。

ガイドのシスターが実演してくれたのだが、約130年も前のもとは思えない多彩な音色を出すことができるオルガンである。

これを見た貧しい村に育った人々は、さぞかしおったまげたことだろう。 -

授産場の2階から見た風景。

前方に架かるのは国道202号線の出津橋。 -

イチオシ

東側から見た旧出津救助院。

右からマカロニ工場、旧出津修道院、授産場と並んでいる。

その前にある石積みの壁は、ド・ロ塀と呼ばれている。

当時日本で石積みの接合剤として使用されていたアマカワが雨に弱いことを知ったド・ロ神父は、代わりに赤土を水に溶かして石灰と砂をこね合わせたものを接合剤にして、石を不規則に積み重ねた塀を考案した。

100年以上経った今も健在している。 -

ひと通り出津文化村の観光を終えて、先ほど授産場から見えていた出津橋を渡る。

ここからは旧出津救助院の施設群とその向こうに出津教会堂を見ることができる。

台風14号が接近しているはずだが、長崎はかろうじて影響をまぬがれているらしく、今のところ天候には恵まれている。 -

旧出津救助院から出津川の方へ下ったところに「ド・ロさまそうめん」の看板が見える。

戦時中に途絶えてしまったそうめん造りの伝統を復活させようという話が昭和の終りに上がったものの、昔のそうめん造りを伝える人は少なく文献もなく難航したという。

手延製法にこだわり、太めでコシの強いド・ロさまそうめんが復活したのは、平成20年以降のことだという。 -

出津橋を渡った先に、高平のバス停がある。

昨日買っていたパンなどの軽食を摂りながらバスを待った。

ここから13:30のバスに乗り、桜の里ターミナルで乗り継いで長崎中心部へと戻る。

そして観光の舞台は市街地へと移る。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったホテル

長崎市(長崎) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 激動の歴史の舞台を巡る長崎 2020

0

70