2016/09/06 - 2016/09/06

2位(同エリア895件中)

![]()

sakatomoさん

- sakatomoさんTOP

- 旅行記221冊

- クチコミ124件

- Q&A回答46件

- 1,189,120アクセス

- フォロワー1055人

欧米系の訪日外国人に人気が高い初秋の皇居東御苑を散策してみた。また、隣接する北の丸公園にある所蔵作品展の写真撮影が可能な東京国立近代美術館、明治時代の赤レンガの洋風建築「工芸館」(旧近衛師団司令部庁舎)にも行ってみた。

- 旅行の満足度

- 4.5

- 交通手段

- 私鉄

-

竹橋のシンボル「パレスサイドビル」(毎日新聞社) 1966年開業

東京メトロ東西線・竹橋駅に直結。

100社を超えるオフィス、商店、飲食店、郵便局、クリニックなどが入居する地下6階・地上9階建て。

一日の在館人口は約6000人、外部からの入館者は2万人を超えているとか。 -

「平川門(ひらかわもん)」とは

江戸城の裏門、大奥に最も近いので、大奥女中達の出入りする通用門でもあり 、御三卿(清水・一橋・田安)の登城口でもあったようです。

以前は、門の前には、門の由来になった平川村がありました。

高麗門(第一門)、渡櫓門(第二門)、木橋(城門形式一式)が、昔のまま残っているのはこの門 だけだそうです。

この門は別名、不浄門とも言われ、罪人や遺体はここから出されたとか。 -

平川門渡櫓門

平川門 名所・史跡

-

平川門渡櫓門

-

皇居東御苑とは

当地はかつての江戸城の本丸・二の丸・三の丸跡に位置し、少し離れた場所の西の丸を含めた、この範囲のことを江戸城といった。

明治時代から戦前までは宮内庁や皇室関連の施設があった。戦後の1963年に特別史跡に指定され、1968年10月1日から一般に公開されるようになった。

苑内は緑豊かな雑木林に日本庭園や皇室関連の施設、江戸城の遺構など歴史的な史跡も見ることができ、国内のみならず海外からの旅行者も多く訪れる。

2014年7月27日、開園以来の来場者数が2500万人を達成。(説明文より)皇居東御苑 公園・植物園

-

諏訪の茶屋

-

-

サルスベリ(百日紅=ヒャクジツコウ)

サルスベリという名前は、樹皮がツルツルとしていて滑りやすいので「猿も滑って落ちる」というところに由来しています。

サルスベリは開花期間が長く、紅い花を咲かせるので、「100日間咲く紅い花」という意味で「百日紅」という漢字の名前がつけられたと言われています。

また、中国の伝説に、ある王子が恋人に百日後の再会を約束して旅立ったが王子が戻ると恋人は亡くなっており、恋人が埋葬された場所からサルスベリが生えたという話があり、これが百日紅の名前の由来であるともいわれています。(説明文より) -

-

-

-

-

-

-

-

-

ムクゲとミツバチ

ムクゲとは、夏に10〜20cmほどの大きな花を咲かせる、落葉性の花木です。一般に栽培されているものは1〜3mほどですが、そのままにしておくと10m以上に生長します。日本へは平安時代に渡来し、古くから庭木や生垣として親しまれてきました。また、韓国の国花でもあります。花1つ1つの開花期は短いですが、次々に新しい花を咲かせるのが特徴です。

名前の由来は、中国から伝わってきた際、漢字を「もくきん」と音読みし、それが転じて「ムクゲ」と呼ばれるようになったとか。

ムクゲ、芙蓉、ハイビスカスはいずれもフヨウ属に分類され、花の形がよく似ています。また開花期も同じくらいなので、間違ってしまうこともしばしば。花の中心にある柱頭(チュウトウ)で見分けるのが一般的とか。 -

-

ハマナスの実

「ハマナス」の名は、浜(海岸の砂地)に生え、果実がナシに似た形をしていることから「ハマナシ」という名が付けられ、それが訛ったものとか。

外皮には、植物の中で 最も多くの「ビタミンC」が含まれているとか。 -

フヨウ

-

フヨウ

-

フヨウ

-

江戸城の天守台

江戸城天守閣は火災の度に立て直されていたが、1638年の大火以降再建されなくなった。現在も皇居内の旧江戸城本丸には天守かかつてあった天守台の石垣のみが残っている。江戸城天守閣は皇居の警備やその他の理由により再建する予定は無いとか。江戸城 名所・史跡

-

天守台

-

天守台

-

-

-

可愛い大脱走?

-

パパに連れ戻される?

-

再度の可愛い大脱走?

-

今度はママに連れ戻される?

-

北桔橋門から退苑する。

北桔橋門(きたはねばしもん)とは

天守台の北側にある北桔橋(はねばし)門である。本来は、枡形門形式であったが、現在は一の門の高麗門だけが復元されている。ここは本丸の搦手(城の後ろ側)にあたり、北ノ丸のある田安台地とをつなぐ橋で、有事には橋を跳ね上げて敵を遮断できる構造になっていた。 (説明文より)北桔橋門 名所・史跡

-

北桔橋門と跳ね上がない橋

-

北の丸公園とは

江戸時代に江戸城北の丸があった場所で、公園の名称や町名はこのことに由来します。明治時代からは近衛師団の兵営地等として利用され多くの建物が建てられましたが、戦後になり皇居周辺の緑地として活用されることが決定され、森林公園として改修が進められました。旧皇室園地に由来する国民公園皇居外苑の一部に編入され、昭和44年(1969年)に昭和天皇の還暦を記念して開園し、広く一般に公開されました。

園内に、武道館、科学技術館、国立近代美術館、国立近代美術館工芸館等の施設がある。(説明文より)北の丸公園 公園・植物園

-

東京国立近代美術館工芸館

東京国立近代美術館工芸館とは

陶磁、ガラス、漆工、木工、竹工、染織、人形、金工、工業デザイン、グラフィック・デザインなど、近現代の工芸およびデザイン作品を展示紹介する東京国立近代美術館の分館として、昭和52(1977)年11月15日に開館しました。建物は、明治43(1910)年3月に建てられた、陸軍技師・田村鎮(やすし)の設計による、近衛師団司令部庁舎を改修して美術館仕様の建物としたものです。

第2次大戦後、荒廃したままに放置されていた旧司令部庁舎は取り壊しの対象となりましたが、明治洋風煉瓦造建築の一典型として、また、官公庁建築の遺構としても重要なことから、その建築的価値を惜しむ声がよせられ、昭和47(1972)年9月に、「重要文化財に指定のうえ、東京国立近代美術館分室として活用する」旨の閣議了解がなされ、同年10月、「旧近衛師団司令部庁舎」として重要文化財に指定されました。

外観と玄関、広間の保存修理工事を施し、谷口吉郎による展示室の設計に基づく内部の改装によって、工芸部門の展示施設として再生された建物は、昭和52(1977)年11月、東京国立近代美術館工芸館として開館しました。修復にあたって、屋根は建築当初のスレート葺に復元され、正面ホールから2階に伸びる両袖階段に往時の重厚な装いを見ることができます。ゴシック風の赤煉瓦の簡素な外観は、四季折々に周辺の樹木と調和して、独特のたたずまいをみせています。(説明文より)

※文化庁や石川県などは、東京国立近代美術館工芸館の機能の金沢市への移転について、2020年東京五輪開催期間中までに目指すことなどを柱にした基本構想を発表した。移転先として金沢市出羽町一帯にある県立美術館と県立歴史博物館(いしかわ赤レンガミュージアム)の間の敷地を確保し、旧陸軍施設を移築・活用する。

基本構想では、工芸館の収蔵品のうち半数以上を移し、展示内容は運営主体の国立美術館が決める。移転場所は兼六園の近くで、観光客は北陸を代表する景観美と美術工芸品を一体的に楽しむことができそうだ。(説明文より)東京国立近代美術館工芸館 美術館・博物館

-

-

首都高と工芸館

-

-

玄関

-

正面ホールから2階に伸びる両袖階段

-

-

-

-

-

-

チェスワフ・ズベル

1948-

野獣

1992 -

-

生野祥雲斎

1904-1974

竹華器 怒濤

1956 -

増村益城

1910-1996

乾漆朱輪花盤

1983 -

佐治賢使(正)

1914-1999

早旦

1979 -

-

-

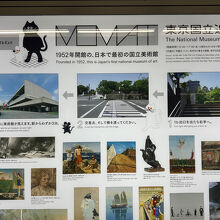

東京国立近代美術館とは

1969年(昭和44年)6月、京橋の旧日活本社ビルにあった日本初の国立美術館の新館として千代田区北の丸公園の一画に開館する。

新規の収集や文化財保護委員会からの美術品の管理換、また作家自身や収蔵家からの寄贈等が多くあり、収蔵規模に限界がきたことに伴う移転だった。近代美術館評議員であったブリヂストン創業者の石橋正二郎個人が、工学博士谷口吉郎の設計による建物を新築し「寄贈」した。

明治時代後半から現代までの近現代美術作品(絵画・彫刻・水彩画・素描・版画・写真など)を随時コレクションし、常時展示した初めての美術館であり、それまで企画展等で「借り物」の展示を中心に行われていた日本の美術館運営に初めて「美術館による美術品収集」をもたらした。収蔵品は9000点超におよぶ。東京国立近代美術館 美術館・博物館

-

多田美波

Chiaroscuro

1979 -

展示室の入り口

左のエレベーターで4Fに上がります。 -

MOMATとは

東京国立近代美術館(英語:The National Museum of Modern Art, Tokyo)の英略称。 -

-

-

奈良美智(なら よしとも)

Harmless Kitty

1994 -

-

パブロ・ピカソ

ラ・ガループの海水浴場

1955 -

佐伯祐三

ガス灯と広告

1927 -

萬鉄五郎

裸体美人

1912 -

ポール・セザンヌ

大きな花束

c.1892-95 -

小磯良平

娘子関を征く

1941 -

岡本太郎

夜明け

1948 -

加山又造

月と犀

1953 -

梅原龍三郎

Eve

1945 -

佐伯祐三

モランの寺

1928 -

アントニー・ゴームリー

反映/思索

2001 -

4Fの「眺めの良い部屋」からの眺望

-

平川橋

内濠に架かり、一ツ橋一丁目から皇居東御苑に入る平川門前の木橋です。初めは慶長19年(1614)に架けられましたが、その後しばしば改修が行われました。現在の橋は昭和63年3月31日に改架された姿の美しい木橋(台湾ひのき製、橋脚と橋台は石、脚桁は鉄骨)で、長さ29.7m、幅7.82mです。平川門は、江戸城三丸の正門でした。

※奥は気象庁と東京消防庁 -

-

北桔橋門(きたはねばしもん)

天守閣の北の本丸大奥から外部に直接通じる門であり、重要地点にあるところから、濠を深くして石垣は最も堅固雄大にしてありました。

また、橋は、はね上げる仕掛けにしてあり、通常は上げられていましたが、 有事の際には外部に逃げたり、交通を遮断出来る様になっていました。(説明文より) -

-

大手町の高層ビル群

-

イサム・ノグチ

門

1969

残暑の中、気持ち良く歴史、自然、芸術に触れる散策でした。(笑)

最後までご覧頂きありがとうございました。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

撮影OKの美術館・歴史的建造物シリーズ

-

前の旅行記

東京上野・世界遺産の国立西洋美術館~蓮の不忍池~館内撮影解禁の旧岩崎邸庭園を訪れて

2016/07/28~

上野・御徒町

-

次の旅行記

東京白金・建物が美しい美術館「東京都庭園美術館~原美術館」~趣ある明治学院大学を訪れて

2016/09/27~

白金

-

東京上野・世界遺産の国立西洋美術館~蓮の不忍池~館内撮影解禁の旧岩崎邸庭園を訪れて

2016/07/28~

上野・御徒町

-

東京竹橋・初秋の皇居東御苑~撮影可の東京国立近代美術館~赤レンガの工芸館を訪れて

2016/09/06~

神田・神保町

-

東京白金・建物が美しい美術館「東京都庭園美術館~原美術館」~趣ある明治学院大学を訪れて

2016/09/27~

白金

-

東京駒場・2年3ヶ月ぶりに公開の“旧前田家本邸”を訪れて

2019/02/17~

渋谷

-

東京白金・東京都庭園美術館の年に一度の“建物公開展2019”を訪れて

2019/08/27~

白金

-

東京駒込・日本一美しい本棚の“東洋文庫ミュージアム”を訪れて

2019/10/03~

大塚・巣鴨・駒込

-

東京清澄白河・東京都現代美術館の“東京2020公式アートポスター展”を訪れて

2020/01/07~

木場・東陽町・清澄

-

埼玉朝霞台・「アメイジング・グレイス」の“本田美奈子.ミュージアム”を訪れて

2020/02/08~

新座・朝霞・和光・志木

-

東京八重洲・“アーティゾン美術館(旧ブリヂストン美術館)”を訪れて

2020/03/18~

丸の内・大手町・八重洲

-

東京白金・東京都庭園美術館の蜷川実花写真展“瞬く光の庭2022”を訪れて

2022/06/28~

白金

旅行記グループをもっと見る

この旅行記へのコメント (2)

-

- tadさん 2016/09/08 06:11:46

- 皇居周辺の散歩

- 皇居東御苑の散歩は素晴らしいですね。ただ、前回は、友人と行ったら、閉鎖されていました。平日でも閉まる日があるんですね。今、調べたら、月、金が閉鎖ですね。次回はこれを忘れないように訪問します。

- sakatomoさん からの返信 2016/09/08 08:26:25

- RE: 皇居周辺の散歩

tadさん おはようございます

いつもご覧頂きありがとうございます。

今回は、平川門から北桔橋門に抜けてみました。

毎回、欧米系の外国人が多いですが…

今回は、殆どが外国人でした。(笑)

暑さのあまり休憩所へ涼みに行きましたが…

日本人は、売店の方と私だけでした。(笑)

何故か金曜日が休苑日になっています。

丸の内・大手町の高層ビルを眺めながらの

都会のオアシスを楽しんみてください。

今後とも宜しくお願いいたします。

sakatomo

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 撮影OKの美術館・歴史的建造物シリーズ

2

77