2014/01/14 - 2014/01/19

348位(同エリア797件中)

![]()

YAMAJIさん

- YAMAJIさんTOP

- 旅行記735冊

- クチコミ78件

- Q&A回答2件

- 2,229,702アクセス

- フォロワー51人

佐倉には徳川幕府時代、約250年間江戸の守りとして佐倉城があり、明治・大正・昭和の約70年間、首都東京防衛の要としての歩兵佐倉連隊の兵営が置かれていました。 佐倉城は幕末、佐倉藩堀田氏11万石の居城でした。明治維新の廃藩置県の後、佐倉城は、明治政府の方針により陸軍の兵営に転用されることになります。 佐倉城は解体され、城内に住んでいた士族たちは移転させられました。階段状の武家屋敷は平坦地として造成され、連隊本部や兵舎、兵器庫、弾薬庫、厩舎、酒保、病院、練兵場などの兵営が設置されました。

日本最初の軍隊である歩兵第2連隊第1大隊が、佐倉に入ったのが、明治7年(1874年)5月19日でした。歩兵第2連隊は、西南戦争、日清戦争、日露戦争へと出征します。 明治42年(1909年)歩兵第2連隊が佐倉から水戸へ転営となり、変わって、歩兵第57連隊が習志野の仮営所から佐倉へと兵営を移します。歩兵第57連隊は、第1次世界大戦に出征、関東大震災及び2.26事件に出動、満州及び支那事変に出征、第2次世界大戦へ出征します。 戦争の進展にともない、佐倉の兵営からは臨時的な部隊が次々と編成され、中国や南方へと出征し、本土防衛に派遣されました。 昭和20年(1945年)8月15日に終戦を向かえ、戦争の時代はやっと終わりを告げました。

歩兵佐倉連隊は、歩兵第2連隊や歩兵第57連隊、歩兵第157連隊、歩兵第212連隊、歩兵第270連隊の他に、臨時編成された歩兵連隊など、12連隊に及びます。連隊の中核となった千葉県出身の戦死者は、この間実に57000余名に達したと言われています。連隊の通常編成は3000人でしたから、この戦死者の数は、想像を絶するものがあります。満州出征から終戦までの佐倉の兵営は、兵士を戦場へ送り出す為の、徴兵から訓練、演習、派遣まで一貫して行う、兵士製造工場ともいえる状況でした。現在、佐倉連隊の兵営跡地には、国立歴史民俗博物館が建ち、佐倉城址公園として、佐倉市民の憩いの場所となっています。

歩兵第2連隊の佐倉での歴史

1.明治6年(1873年)1月、太政官布告で、東京鎮台に東京(歩兵第1連隊)、佐倉(歩兵第2連隊)、新潟(歩兵第3連隊)の3営所の設置が決定する。佐倉の兵営建設は1年余りで完了する。

2.明治7年(1874年)5月、日本最初の陸軍歩兵第2連隊第1大隊が、東京から2日がかりで行軍し、佐倉の兵営に入る。

3.明治10年(1877年)2月〜10月、西南戦争へ出征する。

4.明治17年(1884年)6月、第2大隊が宇都宮から佐倉に転営し、第1大隊と合流する。

5.明治27年(1894年)9月〜明治28年(1895年)6月、日清戦争へ出征する。

6.明治37年(1904年)3月〜明治39年(1906年)2月、日露戦争に出征する。

7.明治42年(1909年)3月、歩兵第2連隊が佐倉から水戸の新兵営へ移る。

歩兵第57連隊の佐倉での歴史

1.明治42年(1909年)3月、歩兵第57連隊が習志野の仮営所より佐倉へ転営する。

2.明治42年(1909年)〜大正5年(1916年)、朝鮮守備に派遣する。

3.大正3年(1914年)8月〜大正4年(1915年)4月、第1次世界大戦に派遣する。

4.大正5年(1916年)8月〜大正11年(1922年)5月、青島守備に派遣する。

5.大正12年(1923年)9月、関東大震災に警備出動する。

6.昭和11年(1936年)2月、2.26事件に警備出動する。

7.昭和11年(1936年)4月〜昭和19年(1944年)8月、満州へ出征する。昭和16年(1941年)の連隊の兵力は、約4500名です。

8.昭和19年(1944年)2月〜8月、歩兵第57連隊第3大隊をグアムへ派遣、628名が玉砕する。

9.昭和19年(1944年)8月、歩兵第57連隊の主力部隊がレイテ島へ転戦する。40日間の持久戦の末、12月に全滅状態に。レイテ島へ転戦した兵力は、約2500名で、この戦いの生存者は91名であった。

10.昭和20年(1945年)1月、セブ島へ168名が転戦する。

11.昭和20年(1945年)8月、敗戦。歩兵第57連隊の生存者の帰還は、僅か118名であった。

参考文献;

国立歴史民俗博物館友の会発行;「佐倉の軍隊」、佐倉の郷土部隊刊行委員会発行;「房総健児の記録(佐倉連隊の歴史)」他

-

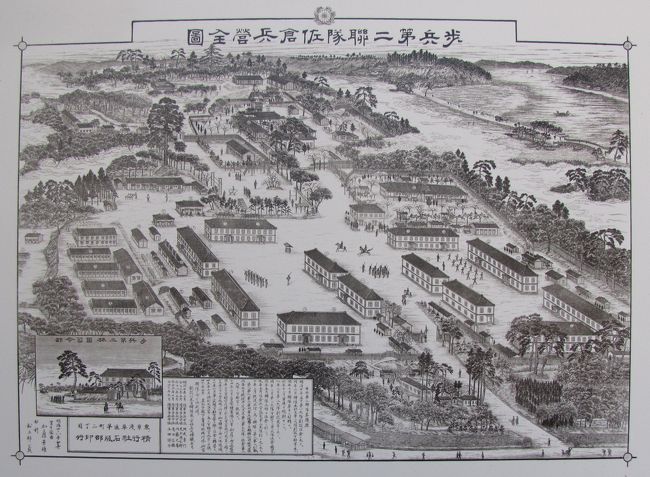

明治26年の歩兵第2連隊兵営図です。

歩兵第2連隊は、明治7年から明治42年まで佐倉の兵営にあり、西南戦争、日清戦争、日露戦争に出征しています。その間の連隊長は11名で、第2代の児玉源太郎(日露戦争全体の作戦を立案し戦闘指揮)は有名です。 -

昭和初期の歩兵第57連隊兵営写真です。

歩兵第57連隊は、明治42年から昭和11年まで佐倉の兵営にあり、第1次世界大戦に出征、関東大震災及び2.26事件に出動しています。昭和11年に満州及び支那事変に出征し、満州の守備につきます。昭和19年2月に第3大隊は、満州からグアム島へ出動し玉砕しています。昭和19年8月に連隊本体は、満州からレイテ島へ出動し壊滅しました。その間の連隊長は21名で、最後の宮内良夫(レイテ島のリモン峠の戦闘指揮)は有名です。 -

昭和初期の歩兵第57連隊兵舎配置図です。

兵営にある建物は、菊の御紋章を輝かせる連隊本部、兵隊たちが寝起する兵舎、軍馬がつながれた厩舎、軍医のいる医務室、兵器や靴を修理する工場、兵営の門のそばにある衛兵所、面会所、軍規違反者の禁固室である営倉、兵隊の楽しみの場である酒保、浴場等のほか集会所、倉庫、物干場、弾薬庫、油脂庫などがありました。 -

昭和18年の歩兵第157連隊と周辺図です。

第一次歩兵157連隊は、昭和12年に歩兵第57連隊の留守部隊が母体となり編成され、支那事変に出征し、昭和15年に佐倉に帰還します。第二次歩兵157連隊は、昭和15年に歩兵第57連隊の留守隊で再編成され、佐倉に3年余り駐屯し、昭和18年に揚子江流域地域を転戦し上海で終戦を向かえています。 -

佐倉城址にある佐倉連隊跡関連位置図です。

佐倉城址公園には、佐倉連隊跡の案内板が9ケ所設置されています。 -

佐倉連隊跡案内図(田町門跡)です。

佐倉連隊の遺構の場所と、佐倉連隊の簡単な歴史が説明されています。 -

佐倉城址及び国立歴史民俗博物館への坂道(愛宕坂)です。

-

昭和初期の歩兵第57連隊兵営の正門写真です。

-

衛兵所跡の説明版(愛宕坂)です。

正門を入った場所にあり、兵営への人の出入りを監視していました。 -

国立歴史民俗博物館(椎木曲輪跡)です。

原始・古代から現代に至るまで、日本の歴史と日本人の民俗世界を、実物資料と精密な複製品や復元模型などを取り入れ、だれもが容易に理解できるよう展示されています。 -

兵営便所跡の説明版です。

-

兵営の便所跡(椎木曲輪跡)です。

コンクリートの土台だけが残っています。江原新田では連隊と契約して、下肥・馬糞の払い下げを受け、汚物清掃を担当していました。 -

佐倉陸軍病院跡の説明版です。

佐倉陸軍病院の創設は明治7年で、名称を変えながら、昭和20年(終戦)まで続きました。 -

陸軍病院及び国立佐倉病院跡(三の丸跡)です。

-

国立佐倉病院跡の記念碑です。

昭和20年に国立佐倉病院となり、江原台に移る昭和54年までこの地にありました。江原台にあった国立佐倉病院は、平成16年国立病院・診療所の再編計画により、国立千葉東病院に組織統合されています。江原台の国立佐倉病院の建物は、聖霊佐倉市民病院に引き継がれています。 -

「佐倉城址における病院・診療所の変遷」部分を拡大です。

-

佐倉城礎石の説明版です。

-

佐倉城の礎石(二の丸跡)です。

佐倉城の礎石が、連隊の建物の基礎に転用されていました。 -

本丸跡です。

天守閣跡と夫婦モッコクが正面奥にあります。 -

兵士が文字を掘り込んだモッコクの説明版です。

-

夫婦モッコクです。

佐倉城の築城の際に本丸等に植えられた庭樹の一つと考えられています。このモッコクは、二株であるが根元が癒合しており、樹高11M以上ありモッコクとしては巨木です。昭和27年に、「佐倉城の夫婦モッコク」として、千葉県指定天然記念物に登録されています。 -

土塁上側から見て一番右の木に、説明版の落書きが彫られています。

-

佐倉連隊の兵士が彫った、「昭和十八年十月 砲隊」の落書きです。

-

車道の碑の説明版です。

-

車道の碑(三の丸跡)です。

大正9年建立の記念碑で、兵営と大手門を直通させる新道を造り、連隊への物資搬入の不便を解消しました。 -

「車道の碑」前の新道と三の丸跡のお花見広場です。

-

佐倉兵営跡の碑の説明版です。

-

佐倉兵営跡の碑と関連碑(自由広場西奥)です。

元々この碑は、昭和41年に歩兵57連隊本部跡付近に建てられていたもので、国立歴史民族博物館の建設にあたり、昭和51年に現在の場所に移設されました。 -

佐倉兵営跡の碑です。

「佐倉兵営跡」の題字は、第17代連隊長を勤めた今村均陸軍大将の書です。 -

佐倉連隊の碑文です。

佐倉連隊の生い立ちから、終戦までの歩みが、説明されています。 -

歩兵第2連隊兵営全図です。

明治26年当時の、歩兵第2連隊の兵営が描かれています。 -

皇太子殿下御野立所の碑(自由広場西奥)です。

明治44年5月21日に、皇太子殿下(後の大正天皇)が歩兵57連隊を視察された際に、練兵場にお出になって、設けられた御野立所で中隊対抗演習を台覧された。その御野立場所跡に、大正5年5月21日に記念碑が建てられました。 -

練兵場跡(天神曲輪跡・広小路跡・中下町跡・大下町跡)です。

-

弾薬庫跡の説明版です。

-

弾薬庫の跡(姥ヶ池・梅林の南崖上)です。

爆風避けの土手に囲まれて弾薬庫跡があります。建物に使われたコンクリートの残骸が残っていました。 -

事故に備えて土手が造られていました。

-

建物に使われたコンクリートが残っています。

-

弾薬庫跡に入る手前に、油脂庫の跡(梅林の南崖上)があります。

-

訓練用12階段の説明版です。

-

訓練用の12階段(姥ヶ池の東側広場)です。

姥ヶ池の近くに、コンクリート製の12階段が残っています。これは兵士が高所から、飛び降りる訓練に使ったものでした。 -

軍犬・軍馬の墓の説明版です。

-

軍犬・軍馬の墓(椎木曲輪)です。

昭和7年建立の軍犬房号之墓と昭和18年建立の軍馬北盤之墓が、重なるように建っています。佐倉連隊の兵営には、厩舎や犬舎、鳩舎がありました。 -

本丸の崖下通路に、防空壕の跡が、8ケ所確認できます。

防空壕は、全て木で塞がれていました。 -

明治5年〜昭和20年(終戦)までの、下志津演習場の拡大と変遷です。(国立歴史民俗博物館のパネルより)

下志津演習場(大砲の演習場)は、明治30年代に急速に拡大しています。終戦当時は、その範囲は佐倉市、四街道市、千葉市の広範囲に及んでいました。 -

下志津原軍用地の碑(下志津)です。

下志津の報恩寺の門前の通りを、約100m東邦大学佐倉病院方向に下った左手にあります。下志津原一帯が軍用地として、買収された経緯が刻まれています。佐倉藩の砲術訓練所を明治新政府が引き継ぎ、明治19年には陸軍砲兵射的学校を開設、明治30年代初めには大規模な用地買収が行われています。 -

日本砲兵揺籃の地の碑(下志津原)です。

南志津小学校の南側約400m、飯田車体工業の隣の敷地にあります。佐倉藩は幕末に洋式砲術高島流を取り入れ、下志津原のこの地で演習や試射を行いました。明治6年に明治新政府が教師として招聘したフランスのルホン砲兵大尉は、佐倉藩士大筑尚志が築いたという射?頚(土手)を増築し南北3000m幅300mの射的場とした。明治19年陸軍砲兵射的学校が創立され、付近には料理屋、旅館などの街がつくられ、当時、下志津原一丁目と呼んだという。その後、明治30年に陸軍砲兵射的学校は四街道に移されました。 -

佐倉市役所(陸軍墓地跡)です。

佐倉市役所1号館庁舎は、建築家 黒川紀章の設計によるものです。昭和46年に建築された、白いカプセルの集合体のような、デザインが印象的な建物です。遠くから見ると、印旛沼に出航する船のように見えます。 -

忠霊塔、平和之礎(市役所奥の旧陸軍墓地)です。

ここには過去の戦争による、印旛郡・八千代市の戦没者の遺骨・遺品が安置され、一万有余の御霊が祀られています。昭和46年市役所建設に伴い、陸軍墓地跡の忠霊堂が撤去され、変わってこの忠霊塔・平和之礎が建設されました。 -

傷痍軍人顕彰碑(市役所奥の旧陸軍墓地)です。

この顕彰碑は昭和36年に、印旛地区傷痍軍人会が日清戦争以来の戦没者60余名の慰霊のために建てたものです。 -

佐倉市役所2階の「平和の鐘」です。

この鐘は、8月15日の「戦没者を追悼し、平和を祈念する日」に行われる、佐倉市平和式典で平和の願いをこめて撞かれます。 -

「平和の鐘」は、香取正彦の作です。

人間国宝の香取正彦が、佐倉市のために平和の願いを込めて制作されたものです。香取正彦は、日本の近代工芸の指導者として著名な香取秀真の長男として生まれ、2歳〜11歳までの少年期を佐倉の地で過ごしています。 -

麻賀多神社です。

麻賀多神社は、歴代佐倉藩主の厚い信仰に支えられた佐倉城下の総鎮守であり、現在の本殿は天保14年に、佐倉藩主堀田正睦により造営されています。 -

麻賀多神社の慰霊碑です。

左は、義烈之碑・・佐倉藩士の戊辰之役から日清戦争までの戦没者慰霊碑です。

中央は、忠勇之碑・・佐倉藩士の日露戦争戦没者慰霊碑です。

右は、両志記念碑・・戊辰之役で幕府軍に参戦した佐倉藩士二名の記念碑です。 -

宮小路の武家屋敷通りです。

通りの左側(南側)に、児玉源太郎の旧宅がありました。右側(北側)に、旧河原家住宅、旧但馬家住宅、旧武居家住宅が、保存公開されています。 -

児玉源太郎旧宅跡の説明版です。

児玉源太郎は、歩兵第2連隊長として、明治13年〜明治18年までこの地に住んでいました。佐倉の地で中佐から大佐に昇進し、後に大将に昇りつめています。日露戦争全体の戦略を立案した人物で、実際の戦闘指揮だけでなく、戦費の調達、講和の画策、ロシアへの革命工作なども行っています。当時の敷地は、約1000坪あり、建坪約60坪の家が建っていたようです。 -

国鉄職員殉難の碑です。

JR佐倉駅の東側の総武本線を跨ぐ、県道佐倉印西線(県道65号線)の陸橋下にあります。

昭和20年7月18日に、国鉄佐倉駅周辺が米軍の空襲を受けます。ここには錦糸町検車区佐倉派出所があり、作業中の職員は防空壕に避難したが、防空壕が爆弾で直撃され、検車区員、機関区員など14名が亡くなりました。 -

国立歴史民俗博物館のコンコースです。

-

国立歴史民俗博物館の、第6室「現代」の「佐倉連隊」のコーナーです。

-

明治7年〜大正14年までの、第一師団管区の移り変わりです。

歩兵第2連隊の徴兵管轄区域は、明治7年〜明治16年当時・・千葉県、茨城県、栃木県の一部で、明治21年当時・・千葉県・茨城県となっていました。

歩兵第57連隊の徴兵管轄区域は、明治40年当時及び大正14年当時・・千葉県の1県としていたため、郷土部隊として強く認識されました。 -

明治13年〜明治19年に作成された第1軍管地方の測量図、歩兵第2連隊兵営迅速測図です。

-

明治14年の迅速測図に基づき復元した、歩兵第2連隊の兵営模型です。

本丸跡を除いた佐倉城跡のほとんどが、佐倉連隊の兵営に活用されていました。 -

兵舎・病院などの模型です。

二の丸跡、三の丸跡、椎木曲輪跡の兵営です。 -

練兵場の模型です。

天神曲輪跡、中下町跡、大下町跡の兵営です。 -

明治21年時点の、歩兵連隊の配置と師団の編成です。

-

明治27・28年(日清戦争)の、佐倉の写真です。

海臨寺の捕虜収容所の写真と日清戦争の佐倉凱旋歓迎会の写真です。 -

昭和6年当時の、歩兵第57連隊の軍旗です。

天皇から直接下賜さらた連隊旗(軍旗)は、ボロボロになっても使い続けられました。 -

昭和2年〜昭和6年の、歩兵第57連隊の兵営の生活の写真です。

軍事訓練の兵士や軍馬の世話、測量の勉強、座学・点呼中の兵士、裁縫する兵士などの写真です。 -

昭和2年〜昭和6年の、歩兵第57連隊の兵営の生活の写真です。

食事中の兵士や将棋を楽しむ兵士、散髪・入浴の兵士、寝台に寝る兵士などの写真です。 -

兵舎の内務班の再現模型です。

兵舎は中隊ごとに建てられ、その中に内務班と呼ばれる大部屋に仕切られていた。一つの内務班は20名前後で、戦時には分隊(小隊の下)を編成する単位となっていました。 -

完全武装の兵士の再現です。

昭和5年に制式化されたと言われる「昭五式」軍衣を着た、一等兵の完全武装状態の再現です。 -

兵舎内での食事の再現模型です。

アルミ製の食器に盛られていたものは、麦飯・カツレツ・ゆでキャベツ・豆腐汁・番茶です。 -

寝台などの再現模型です。

寝台はかなり狭い、身の回りの物はコンパクトに整理されている。 -

昭和12年〜昭和14年の、第一次歩兵第157連隊の編成から出征・帰営までの年次パネルです。

福井浩太郎連隊長以下4000名の兵士が支那事変に出征し、兵員を補充しながら転戦し、戦死者914名、戦傷者1852名を出しています。 -

昭和16年〜昭和20年の、太平洋地域の主な戦場です。

-

昭和19年7月〜8月の、グアム戦の模型です。

谷島武次第3大隊長(歩兵第57連隊)以下628名が、昭和19年2月にグアム島に派遣され昭和19年8月に玉砕しています。 -

昭和19年10月〜12月の、レイテ戦の模型です。

宮内良夫歩兵第57連隊長以下約2500名の主力が、昭和19年8月にレイテ島へ転戦し、40日間の持久戦の末、昭和19年12月に全滅状態に、生存者は91名でした。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

佐倉の歴史散策

-

前の旅行記

佐倉市散策(9)・・中世の面影を残す臼井を訪ねます。

2013/12/28~

佐倉・四街道

-

次の旅行記

佐倉市散策(24)・・成田詣で賑わった佐倉道・成田道を訪ねて(井野~臼井編)。

2018/01/15~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(10)・・佐倉藩十一万石の城下町を訪ねます。

2007/10/13~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(32)・・佐倉城下に坂道を訪ねます。

2012/07/05~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(22)・・神社仏閣に名木・古木を訪ねて(樹齢1000~250年)。

2012/09/13~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(23)・・神社仏閣に名木・古木を訪ねて(樹齢200~120年)。

2012/09/13~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(9)・・中世の面影を残す臼井を訪ねます。

2013/12/28~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(40)・・佐倉連隊と戦争の記憶を訪ねます。

2014/01/14~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(24)・・成田詣で賑わった佐倉道・成田道を訪ねて(井野~臼井編)。

2018/01/15~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(25)・・成田詣で賑わった佐倉道・成田道を訪ねて(臼井田~本町編)。

2018/01/15~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(49)・・雷電為右衛門の足跡を臼井宿に訪ねます。

2019/01/22~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(35)・・太田道灌、上杉謙信も攻めた臼井城を訪ねます。

2020/08/15~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(36)・・江戸城の東の守り、老中格の佐倉城を訪ねます。

2020/08/15~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(27)・・歴史的建造物と映画・ドラマのロケ地を訪ねます。

2020/08/22~

佐倉・四街道

-

佐倉市散策(41)・・印旛沼開発事業と水管理施設を訪ねて(西印旛沼編)。

2020/08/24~

佐倉・四街道

-

印西市散策(7)・・印旛沼開発事業と水管理施設を訪ねて(北印旛沼編)。

2020/08/24~

鎌ヶ谷・印西・八千代

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 佐倉の歴史散策

0

76