2021/03/04 - 2021/03/07

832位(同エリア6019件中)

![]()

kummingさん

- kummingさんTOP

- 旅行記221冊

- クチコミ60件

- Q&A回答38件

- 178,488アクセス

- フォロワー96人

2日目

平城宮跡歴史公園

ジョットさまの生絵が見たい!

アドリア海をフェリーで渡ってイタリアへ

イスラム文明、建築、美術に触れたい

ロジャ~♪

など、

いつもは一点見たい、行きたいが動機になって、あとは肉付けで始まる1人旅

今回の↑ソレはココ

第一次緊急事態宣言当時、毎日のようにお散歩三昧だったわたくしは、

一体何処へやら…~の昨今

まさかこんなに脚力落ちているとは(TT)

予定とは反対の入り口に到着?

って事は、

「朱雀大路をチャリで風切り走り抜け~♪」(←この旅のメインテーマ)

出来ない!?!

きっかけとなった、しにあの旅人さまのブログはこちら↓

https://4travel.jp/travelogue/11666023

レンタルチャリは朱雀門側のいざない館

私たちがバスを降りたのは…。

前夜google ったバス、間違えてた

で始まる今日一日(ーー;)

そしてその日の内に、もう一度、入り口間違えちゃった事件…。

しかも不法侵入(無賃入場、知らぬ間に犯した罪でございますm(_ _)m

その上更に、ブログ作り中に見つけた、大いなる誤ち…。

巣ごもり中に落ちたのは脚力だけに非ず、の巻

めちゃ写真多いので、早送りで、どうぞ~m(_ _)m

2021年末、事実と異なる記述、更新しました(間違い探ししてみましょ?)

- 旅行の満足度

- 5.0

- 同行者

- 家族旅行

- 交通手段

- 高速・路線バス 私鉄 徒歩

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

朝からもりもりなのはだあれ?

入口でアルコール消毒、お盆など受け取って、席につき、お料理を選ぶ、方式。

小鉢に取り分けられ、ラッピングされています。

汁物、お粥など一部は係の方によそってもらう。

朝食一番のおススメは海鮮丼らし

しかも、ネギトロ多め、サーモン少なめ、スタバ並み個別オーダーもO.K.

息子くんは、ほぼいくら丼、の特注♪ -

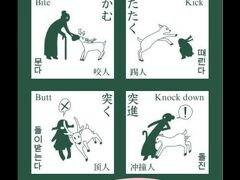

↑コレはなあに?

↓このような用途でお使い下さい -

エネルギーチャージして、早々にお出かけ♪

乗ったのはこのバス停からじゃない、

この辺からって事で

しゅっぱあ~つ -

着いた~♪

な~んも ない?

案内役としては、ちょい不安よぎるも

平穏を装いつつ -

そもそもなぜ奈良へ来たのか?

コロナ禍前後して、大好きなトラベラーさんたちがこぞってお出かけになる、奈良♪

3時、平城宮跡朱雀大路をチャリで走れる?という事で、やって参りました^o^

https://4travel.jp/travelogue/11666023(←参考にされたし♪) -

予定と反対側→って事は、逆の順番で廻ればいいだけじゃん♪

とは、つかの間の安心

平城宮は1300年前の首都、平城京の中枢で、現在でいえば皇居や国会議事堂、霞ヶ関の官庁街を集めたような所です。

今日まで約60年に渡り、奈良文化財研究所による継続調査が行われていますが、未だベールに包まれた部分が多いそうです。

特別史跡 平城宮跡

710年に飛鳥に近い藤原京から、奈良盆地北部のこの地に都が移された。大路小路が碁盤目状に通る平城京の人口は、10万とも20万ともいわれ、平城京の中央北端に位置する平城宮はあ、南北約1km、東西約1.3kmの大きさで、天皇の住まいである内裏、政治や儀式を執り行う宮殿、さまざまな役所、宴会の場となる庭園などが設けられていた。

しかし、都は784年に長岡京へ、さらにその10年後には平安京へと移り、平安京も宮もしだいに土の中に埋れていった。

現在、平城宮跡は国の特別史跡として大切に保存され、奈良文化研究所が発掘調査を続けている。

これまでの調査の結果、平城宮は四角形ではなく、東側に張り出し部をともなっていた事、政治の中心施設である大極殿と朝堂院の区画が東西2ヶ所あって事などが明らかになっている。

こうした成果にもとづき、遺跡の復元・表示を行っている。 -

はて、この果てしなく広大な土地、どうせめたものか?

最近4足歩行ロボットを導入したとか?

当面は草むらとか、人の踏み込めない区画で限定活用してるらしい。

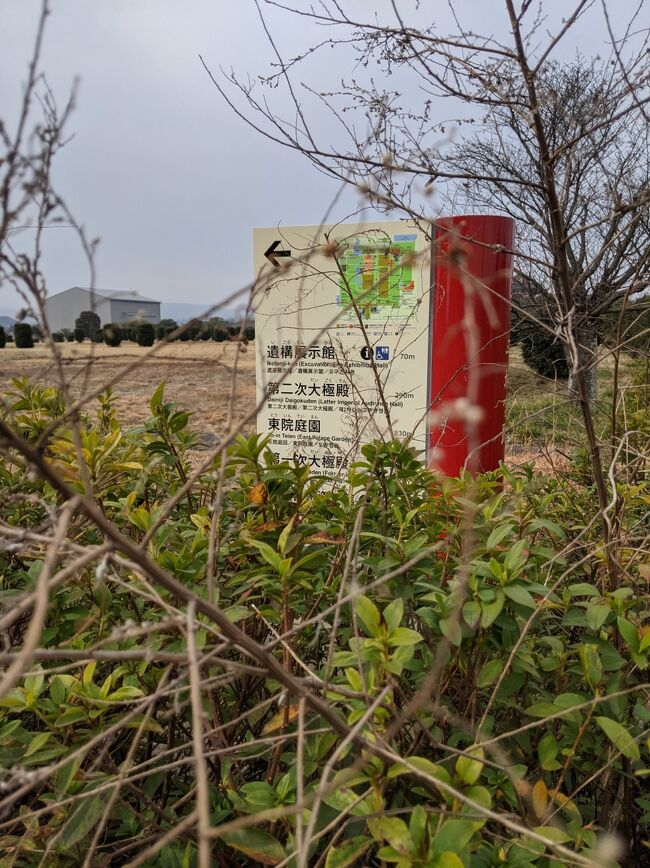

途中から、たくさんの順路表示が出てきます。

なるほど、順路ってのはその様に廻りましょ~、という最適解なわけよ! -

それらしき建物、発見♪

-

宮内省遺構

-

内裏東側のこの一画で見つかった建物群は、天皇家のための仕事をする宮内省関係の役所と見られている。築地塀で囲まれた東西約50m、南北約90mの区画の中には、瓦葺きの正殿を中心に檜皮葺き(ひわだぶき)の脇殿や倉庫など6棟の建物があった。

ここでは、発掘調査の成果をもとに、現在残っている奈良時代の建物の姿かたちを参考に、門、築地塀、建物を復元している。復元にあたっては、出来るだけ当時の工法を用いた。 -

宮内省遺構

-

内裏東方のこの一画で発掘された建物群は天皇家の財政と生活を支える仕事を担当した宮内省の遺構と推定されています。宮内省に限らず平城宮の役所では、土間に机と椅子を置いて仕事をしていたようです。復元建物の中に置かれた机は、正倉院宝物の「多足几」(たそくき)を参考に製作しました。

-

役人の道具

紙が貴重であったために奈良時代には、日常の業務には木簡(文字を書く薄い板)を大量に使用しました。木簡は表面を削り直せば何度でも使えます。そこで木簡を削るための小刀が、筆と合わせて役人の必需品になりました。

このために役人は「刀筆の吏」とも呼ばれます。 -

では、次へ参ろうか~

-

唐突ですが

きゃ~

「発掘調査で大きな石組みの排水施設などが見つかり、当時の国政の最高機関である太政官の可能性がある中枢施設」

ですって

と、知ったのはもちろん、後で… -

遺構展示館内

いつのまにか入っていた?

後ほど分かりますが、順路は逆です(←毎度お馴染みの)

わ~い

遺跡好き、ってほどじゃないのに、海外封じの効果は絶大!? -

なんとな~く、遺構展示館に入っちゃってる?

頭の片隅で芽生えた??も

展示に目が釘付け -

以下、デイスプレイ上の映像を写したもの

お見苦しい点をお詫びm(_ _)m

ささっと、早送り→流して下さ~い -

屋内ではこの遺構の跡を露出した状態で展示しています。

-

この場所に建っていた建物は、地面に残る遺構からこのような姿だったと考えられます。

-

この場所に建っていた建物は地面に残る遺構からこのような姿だったと考えられます。

-

発掘調査で見つかった奈良時代の地面は、再び土で埋め戻されます。

-

-

左)

発掘された遺構跡を建屋の中でそのまま展示しています。

右)

発掘調査で見つかった遺構を間取りして製作した実物大模型を現地に展示しています。 -

写真左)

発掘調査の結果から推定できる建物の大きさや柱の位置などを

様々な材料を用いて模式的に表示しています。

右)

発掘調査で見つかった建物の下部の基壇を復元しています。 -

写真右)

発掘調査の結果などから推定できる建物などの全体の形を、可能な限り忠実に復元しています。 -

平城宮跡から出土した木簡

奈良時代は紙が貴重だったので、木札に文字を書いた木簡が多く使用されました。ここでは遺構から出土した木簡を展示しています。平城宮では多くの役人が働いており、全国から運ばれた食材や、役所での行事役人の日常がこれらの木簡からわかります

しにあさんはコレを読み、解釈される強者でございます(°_°)

現在約4割程度の発掘調査が行われた中、少なくとも80%は掘らないと全貌は分からないとも。そこで発掘の進捗とともに期待されるのが、木簡による解明らしい。

これまでに、役人の勤務状況や食べ物について知る木簡が多く出土しており、排水路跡で千数百点を超える木簡が見つかり、解読が進められています。 -

塼(せん)

磚(せん)

完成した建物基壇の上面は、土が露出したままのものもあるが、石製の磚や土製の塼を敷き詰めて、基壇上面を風雨から防ぐ事もあった。

風雨に晒される場所、つまり建物の外側に塼や磚が使われた。

塼

箱状の型枠に粘土を詰めて成形したもよう。

磚

建物基壇の上面、もしくは建物内部の床面に敷かれていたと考えられる。

↑

写真読めない(ーー;)

のでよそからの引用、

してたら、おまけで見つけた情報↓

平城京の中心、大極殿の前面には、高さ約2m幅100mに及ぶ煉瓦の積まれた巨大な壁が築かれていた。この煉瓦を「磚」と呼び、積まれた壁は「磚積擁壁(せんずみようへき)」、使用された磚の数約12000個という膨大な量。

発掘調査で見つかったのは、元々使用された12000個の内、約2400個だった事から、残りの9600個の行方や何処に?

その答えとして、天平12年に聖武天皇が遷都した恭仁京でリサイクル利用された?説があるらしいです。

おまけ♪

引っ越し魔だった聖武天皇に興味ある方へお勧めのブログ↓

https://4travel.jp/travelogue/11726824

https://4travel.jp/travelogue/11727656

https://4travel.jp/travelogue/11729327 -

お酒を造る役所(造酒司、ミキノツカサ)

奈良時代、この建物の東側には造酒司と呼ばれる酒造りの役所があり、宮中で使われる酒や酢、甘酒などを造っていました。現地では、発見された大きな井戸の遺構の発掘状況を実物大規模で展示しています。

左下写真 井筒

平成27年には『地下の正倉院展』造酒司木簡の世界 開催されたらしい

現地って、何処?

隠れスポット、宮跡庭園の近く、遺構展示館の南側、駐車場位置にひっそりと設けられています。 その辺トイレ求めて彷徨ったのに、行けてない(ーー;) -

排水用の木樋(もくひ)

造酒司(ミキノツカサ)

造酒司では水を用いた作業が多く行われていました。その水を得るために井戸が掘られ、使った水を流す排水溝も整備されていました。木樋は建物の下を通す排水溝などとして用いられました。 -

井戸の枠

-

発掘調査で「塼積官衙(せんづみかんが)」から出土した2つの井戸枠です。円形と方形という異なる形式の井戸枠が用いられていました。円形の井戸枠を持つ井戸では井戸屋形の柱穴がはっきりと確認されました。

-

この場所は平城宮の中枢施設である大極殿や天皇の住まいである内裏のそばに当たります。ここでは建物などに「塼」と呼ばれる奈良時代のレンガが多数用いられていました。他の役所にはあまり用いられない事から、特別な役所であったと推定されます。

ここに太政官という国家の最高機関が存在したのではないかという説もあります。

この区間は建物の特徴から「塼積官衙(せんづみかんが)」と呼んでいます。 -

この黄色で囲ってある部分が↓

-

ミニチュア展示

-

遺構露出展示

-

-

-

-

ここに露出展示しているのは、昭和39年(1964)に発掘調査された掘立柱の柱穴です。柱穴が重なり合っており、建物が何回も建て替えられた事がわかります。柱穴の重なり方から、柱穴の掘られた順番がわかります。また、柱穴から出土した土器や瓦から建物の年代を推測することができます。これらの成果を総合して役所建物の配置や変遷を明らかにします。

730年(天平の初め)頃から770年(宝亀の初め)頃にかけて4~5時期の変遷があることがわかります。 -

-

黄色、白枠で囲ってある部分が↓

-

図の穴の重なりから、黄→オレンジの順番に掘られたものと考えられます。

-

第二次大極殿

大極殿は、天皇の即位式や元日朝貢などの国家儀式を行う重要な施設でした。和銅3年(710)平城宮跡の最初の大極殿は、平城宮の中央部に建てられました。それが復元された第一次大極殿です。恭仁、難波、紫香楽を経て天平17年(745)平城宮に戻ると、大極殿は場所を移して内裏の南側に建てられました。これが第二次大極殿で、この遺構展示館の西方に位置し現在は基壇が復元されています。

平城京→恭仁京→難波宮→紫香楽宮→平城京という短期間での夥しい遷都。

引っ越し魔だった聖武天皇に興味ある方へお勧めのブログ↓

https://4travel.jp/travelogue/11726824

https://4travel.jp/travelogue/11727656

https://4travel.jp/travelogue/11729327 -

基壇土層の剥ぎ取り

この土層は第二次大極殿の発掘調査時に、基壇の南北の土層断面を合成樹脂で固めて剥ぎ取ったものです。瓦葺きの重い建物を支えるために、土を何層にもつき固めた版築という工法で基壇が築かれているのがわかります。 -

瓦葺き

-

内裏遺構跡

-

ミニチュア展示

内裏 -

-

内裏

内裏は天皇の居住空間です。中央には天皇が日常の政務を執る内裏正殿があり、その北側に日常生活のための建物がありました。また天皇に仕える女官たちの役所もありました。

内裏の場所はこの遺構展示館の西方にあたり、現在はイヌツゲの木を刈り込んで柱の位置を表示しています。 -

一応一周見て廻り、出口へ

(まだ興奮冷めやらず)まるでポンペイ遺跡かローマ帝国のどこぞの遺跡、行ったかのような浮かれ様^o^

と思ったら、入口?

「お母さんが、不法侵入で捕まったんじゃ?」

と、心配しながら待っていた家族と再会♪

彼彼女らによると、“関係者以外立ち入り禁止”のお札を無視してずんずん中へ入って行ったと…。

じゃあ、今から入ろう!との誘いも虚しく、3人の足は次の場所へ

えっ、見ないんだ(*_*)

私ったら無賃入場してしまったみたいな?

出る前にトイレの場所聞いたのに、無罪放免で良かった^ ^

(注)良い子は後がえって、正規料金払いましょう。

(訂正)入場無料です。平城宮跡内施設は全て無料! -

さて、どっちに向かったものやら

-

絶賛発掘調査中♪

後日、この写真が貴重な一枚だと!

「孝謙天皇 住居発見」でgoogle ると、6月掲載の記事があります。東院地区の孝謙天皇居住地跡ではないか?と最近発掘された処が↑ココではないか? と、しにあさんに教えて頂きました。 -

順路

下 逆からでも廻れますよ、と -

築地回廊跡

-

足元にも順路、地図が♪

私たち一行は地図上の上→下、方向に廻っています。 -

第一次大極殿

彼処から元明~聖武~孝謙天皇が詔を賜ったり、朝見したり?

わお~、でございます♪

もちろん、不比等も?^o^

中々新築過ぎて、違和感否めない

にしても、当時の姿を忠実に再現されているのでしょうね

今更に、発掘、復元に携わる皆さまに感謝m(_ _)m

内部も装飾過程らしいので、完成のあかつきには、入れる!? -

左の建物内部で南門復元作業中

遠目でわかりづらいですけど、かなりでかっ、です -

左手にトイレあります

復元事業情報部

展示を見て廻る前に、ビデオ鑑賞しました。

おかげで展示が更に楽しめました♪

ビデオは一定の時間割か、集まった人数で上映してるみたい。

ぜひ、鑑賞される事をお勧めしたいです。 -

復元事業情報部

参考まで

平城京 大極殿院「南門」工事現場 バーチャル見学サイト

https://my.matterport.com/show/?m=uGefbhyjnab&dh=0&help=1&lang=ja

第一次大極殿院は平城京北方に位置する大極殿を含む区画でてんのうの即位など重要な儀式が行われた区画。この大極殿を取り囲む「築地回廊」「南大門」「東西楼」

「内庭広場」を復元する事業が進められている。

2019年度からは古代の工法などを伝えるべく、第一次大極殿院の入口となる南門の復元工事の現場公開が行われているが、コロナ感染防止の観点から一時中止。

今回、その南門復元工事現場の内部を公開、インターネットを通じて見学出来る。

現場内を歩くように移動、360度見渡しながら見学出来る。 -

地垂木(じだるき)

軒を二軒(ふたのき)にした場合の、下側の垂れ木 -

↑地垂木とは、なんぞや?

-

継手、仕口(つぎて、しくち)

継手とは、部材の長さを確保するため、同じ方向に部材を継ぎ足すときに使われる工法です。

* 蟻継ぎ 継手の基本形としてもっとも一般的に使用、バリエーションも多用で特徴的な形となっています。

* 鎌継ぎ 蟻継ぎ同様、今日の木造建築でも良く用いるられる継手の基本形。 頭部が矩形のものを古代鎌(原始鎌)、台形のものを開き鎌といいます。

* 相欠(あいがき) 接合する2つ以上の部材をそれぞれ欠ぎ取って重ね合わせる仕口の基本形の一つ。材を互いに半分ずつ欠き取り、部材の厚さで納めるのが特徴です。

仕口とは、2つ以上の部材を、ある角度をもって組み合わせる際に用いる木組みの工法です。 -

南門復元整備工事工程

匠の技で、木材加工と初重から二重柱の組み立てを進めます。

南門の素屋根を完成させ、加工原寸場では原寸図を作成してこれをもとに木材の粗取りや自然乾燥を実施しました。部材の加工・仕上げを実施して、初重組み立て(台輪、耐震壁)までを実施予定です。 -

第一次大極殿とは、

奈良時代前半、国家で最も重要な儀式が行われた空間で、その規模は東西約176.6m(600尺)南北約317.7m(1078尺)の広さです。

築地回廊で囲まれ、その内部は広大な広場となっており、中心である第一次大極殿は礎石建ちの大型重層建造物で、広場北側の壇上にそびえ立っていました。

また、南面回廊の中央には門(南門)が、その両脇には楼閣(東楼、西楼)が建ち、壮麗な姿を誇っていました。

黒色の瓦葺き、赤色の柱に白色塗りの壁、緑色の蓮子格子に黄色の基壇、飾り金具が映える建造物が立ち並ぶ姿は、訪れた人々を驚かせた事でしょう。

復元の意義

公園基本計画の基本方針に基づき、第一次大極殿院を復元する事により、以下の効果が期待されています。

* 復元建造物の見学を通じ往時の宮の規模や形状、さらには宮、都の壮大、壮麗、荘 厳さを体感する。

* 再現された往時の儀式、行事(古代 示)の見学を通じ、その歴史、文化を体験的に 学ぶ

* 空間特性を活かしたその場にふさわしい催事を開催し、来訪のきっかけづくりや新たな魅力発見の機会を提供できる。 -

南門とは

第一次大極殿院の正門であるとともに、天皇が出御し叙位や饗宴が行われた場所でもありました。

入母屋造の二重門で高さ約20.2m、幅約22.1m、奥行き約8.8mと、朱雀門よりやや小さい礎石建ちの建造物です。

東西楼とは

王権を威信を示す高層建築であるとともに、特別な儀式の場としても使われました。

南門を挟んで東西対称の位置にあり、奇棟造りで、高さ約16.8m、幅約22.9m、奥行き約11.5mの礎石と掘立柱を併用した重層の建造物です。

遷都当初、第一次大極殿院に楼閣はなく、途中(731年頃)で南門の両脇の築地回廊の一部を解体し、東西楼が増設されました。

発掘調査により、大きな掘立柱の抜き取り穴が確認され、直径約72cmもある巨大な柱根(平城京で最大)が出土しました。 -

ルービックキューブ、を連想するのは私だけ?

-

墨付け・刻み・継ぎ手・仕口・木組み

建造物は様々な部材から造られていますが、復元事業においても、一つひとつの部材は奈良時代と同じ行程で現代の技能者により加工・組立を行います。

部材を長手方向につなぐことを「継手」、他の部材との接合を「仕口」といいます。

木材の加工は、設計図から原寸図を作成し、木のクセヲ読み、墨壺と墨さしなどで継手や仕口を描くことを「墨付け」、墨付けの通りに大工道具で加工することを「刻み」、そして加工された部材を君合わせることを「木組み」といいます。 -

笹繰りと茨

-

笹繰りと茨 古代木造建築の特色である美しい曲線

肘木と上面の角を笹の葉のように削る「笹繰り」、斗(ます)との境界線近くを曲線で繋ぐようにつくられる「茨」など、曲線の加工が印象的です。

組み上がった姿を見ると、全体が滑らかで美しく見えるように空されています。 -

組物(くみもの) 伝統木造建築の美の象徴

組物とは、寺院や宮殿の建築に用いられる柱上の木組みで、構造的な役割だけでなく、建物の格式を示す意匠としての役割をもっています。 -

小口斗(こぐちます)

南門復元工事では、木口(木の横断面)を正面に向けた斗(ます)を採用しています。

これは古代の建築に多く見られる「小口斗技法」です。

斗とその上の部材(肘木)を一組とし、構造的な配慮から、部材の繊維方向を直交させる技法です。 -

むふう…

古人の技術力、豊かな知恵に感嘆(°_°)

こんなに興味深く見入ってしまうのも、この場所の持てる磁力、魔力?

面白かった~

敷地内をお散歩する人、ランニングする人、散策する観光客、色んな楽しみ方♪

最近広大なこの地域を、4本足歩行のロボットで管理し始めたとのニュース、

当面は人が立ち入れない、草叢での限定活用とか…。

古代と現代の見事なマッチング^ ^ -

左 この表示だと、

逆からの順路も認知されています

右から ここで

東院庭園に行ってない?ことに気が付く(ーー;) -

復元中の南門、覆われています

先ほど「復元事業情報部」で、復元過程の解説ビデオを見ました。

現代の宮大工さんたちの技術、熱意、労苦には頭が下がる思いm(._.)m

それでも、古代の人々は、クレーンとか現代の機材なし、だったのよね?

ピラミッドとか、他にもいにしえびとの偉大な業績、建造物(°_°)

ローマ帝国のインフラも♪と好きな話題に誘導する悪いクセ(笑笑) -

ちょうどに電車が通った♪

後で近鉄電車の中からも撮らなきゃ~

(更新)

昨日付で、平城宮跡を通る近鉄奈良線を敷地外に移設する事で、近鉄と奈良市が合意したと!工事完了は2060年予定です。

って事は、雲の上、お空の遠い向こうから見れる?(地獄堕ちしてなければ…)

世界遺産で特別史跡の平城宮跡はですが、これまでの調査で、軍事に関わる兵部省、文官の人事などを担当する式部省、祭祀を統括する神祇官、などの場所がわかっています。

令和2年度末時点での平城宮跡発掘調査の進捗率は、約4割、国家的儀式が行われた大極殿などについては判明していますが、周囲には未調査の空白地帯が残っています。 -

朱雀門♪

やっと辿り着いた

が、さっき(ブログ作成中に)気が付いた、驚愕の真実(*_*)

な~んとなく、しにあさんの旅行記で見ていた、マネキンさんとか、

当時の食べ物、日常生活偲ばれるモノたちの展示、池に浮かぶ船、見てないんじゃ?

最後、いざない館の廊下左の第4室…

ちゃんと、メモして行ったのに~シクシク

またね~?? -

一旦出て振り返り朱雀門♪

次回はこっちから入ろう!

”チャリで朱雀大路を風切って走る“

(次回、ある?) -

出口(入口)で家族協議の上、

1番歩かなくていい順路、公共交通機関を選択しました。 -

このパンフ、最初に欲しかった、

と思うけど -

実は、途中から↑を握りしめていたわたくし

なんで広げて見なかった?

ばあば、あるあるmistake

写真も多く、ちょっとしつこい内容、お付き合い頂きありがとうございました。

もし、見逃した場所も見ていたら、ハンパない写真数になっていた恐れ…

2日目 後半に続きます♪

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

奈良旅全員集合

-

おのぼりさん 奈良を往く♪ 3日目の1 法隆寺 隠された???

2021/03/04~

斑鳩・法隆寺周辺

-

おのぼりさん 奈良を往く♪ 3日目の2 ホテル編 と 4日目

2021/03/04~

奈良市

-

おのぼりさん 奈良を往く♪ 2日目 の1 迷走の平城宮跡歴史公園

2021/03/04~

奈良市

-

おのぼりさん 奈良を往く♪ 1日目の1 興福寺

2021/03/04~

奈良市

-

おのぼりさん 奈良を往く♪ 2日目の2 薬師寺で小確幸 と ならまち

2021/03/04~

奈良市

-

おのぼりさん 奈良を往く♪ 1日目の2 東大寺

2021/03/04~

奈良市

-

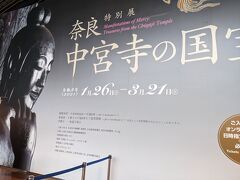

中宮寺展

2021/03/27~

太宰府

旅行記グループをもっと見る

この旅行記へのコメント (17)

-

- しにあの旅人さん 2021/12/28 11:58:39

- 世紀の大発掘現場スクープ写真

- 聖武天皇引っ越しシリーズの最後で平城宮遺構館を取りあげています。

内裏正殿の写真が、正殿かどうか記録取り忘れでしたが、kummingさんの写真で分かりました。

今回は遺構館そのものの紹介は、ほんの一部なので、詳しくはこちらへと、kummingさんのブログにリンクを張っておきます。

ところで、「絶賛発掘調査中」のコメントのある発掘現場写真、ミナーレが遠景に入っているので、たぶん東院庭園の北側だと思います。

あれは孝謙天皇のプライベート住まい跡だという新聞記事、読みましたか?

「孝謙天皇 住居発見」でググると、6月30日前後の記事がいっぱい出てきます。

世紀の大発掘の発表前の貴重な現場写真じゃないですか。

- kummingさん からの返信 2021/12/28 14:21:23

- Re: 世紀の大発掘現場スクープ写真

- お知らせありがとうございます♪

わお~、あの一枚の写真、編集でカットしなくて良かった(ーー;) そんなに貴重な写真とはつゆ知らず、残してました。

東院地区に孝謙天皇の居住地跡らしきものが見つかった、という新聞記事は読みました。その頃、しにあさんの掲示板にカキコんだ様な気がするのですが…、書き忘れたかも!?お勧めに従い、再度google って確認♪

実はこのブログには、間違いが2つあって(ーー;) 前から書き直さなきゃ~、と思いつつ放置(忘れたふり、とも)しております。

せっかくしにあさんに新事実を教えて頂いた、のを機に、後で書き直し更新しようかな(笑)と思っています^ ^

ついで、と言っては失礼ですが、聖武天皇お引越しシリーズのurl貼り付けちやおう♪

まだ年内にしじあさんの新作upあると予想して、ここでの年末のご挨拶は控えさせて頂きます。

- kummingさん からの返信 2021/12/28 14:23:36

- Re: 世紀の大発掘現場スクープ写真

- 訂正、しじあさん→しにあさん

お名前を間違えるとは、なんたるちあ(*_*)大変失礼致しましたm(_ _)m

- しにあの旅人さん からの返信 2021/12/29 09:01:05

- Re: 世紀の大発掘現場スクープ写真

- 年内は残念ながら新作UPはなし。年明け早々引っ越しモノをバタバタっと上げて、次の九州シリーズにはいりたい。東回りですからね、北九州にたどりつけるのはいつになるか。来年半分は九州モノでたのしみます。

というわけで、今年1年楽しいコメントをいっぱいいただきました。ありがとうございます。

ちょっと早いですが、来年もまたにぎやかにやりましょう。

- kummingさん からの返信 2021/12/29 19:52:56

- あら~(*_*)

- 年内新作upの予想、見事にハズしたので、こんな処であれですが…

一年通して、重厚な歴史絵巻ブログ、堪能させて頂きました♪

来年はしにあさん、by妻さんの注がれる熱量に見合う様なカキコ、に少しでも近づけますように!

マイナンバーカード、死んでも作らない派→ワクチンパスポート作成時必須アイテム→という事で、早速申請しちゃいました(笑笑) 毎度変わり身の速さに我ながら呆然としながら、年の瀬を迎えます♪

良いお年をお迎えくださいませ~^ ^

-

- 前日光さん 2021/04/04 23:24:23

- 昔は何にもない原っぱでした!

- こんばんは、kummingさん

平城宮跡を回られたのですね!

私が初めて奈良に行ったのは、中学校の修学旅行。

その時、ここが平城宮跡との説明はあったのですが、見渡す限りの原っぱ。

何にもありませんでした。

もちろん大極殿も。

その後、高校の修学旅行でまた奈良再訪。

大学二年の時に友だちと奈良へ、個人旅行はこの時が初めてですが、近鉄奈良線の窓から見えたのは、依然として何にもない原っぱ。

平城遷都千三百年なんていう年が近づいた頃、やっと大極殿や東院の整備なんかが始まったように、私は認識しているのですが。

京阪神にお住まいの方はもっと前からよと言うかもしれません。

それにしても、近鉄線にこの敷地の外に出てもらって、工事が完了するのって2060年なんだぁ~(ToT)

わぁ~、あの世から見ることってできるのかしら?

あと10年くらいで、どの辺まで復元できるのかな?

天武・持統、不比等くんも、家持くんもこの敷地を歩いていたのかしら?

わぁ~、妄想爆発です(@_@)

奈良、楽しいですね!

次回は朱雀門から入って、リベンジ旅行記、よろしく!

前日光

- kummingさん からの返信 2021/04/05 18:47:22

- 不比等くん贔屓と家持くん贔屓?

- 前日光さん、カキコありがとうございます♪

奈良は前日光さんにとって、自分ちのお庭?みたいな処でしょうが、こんなおのぼりさんの旅行記を見てくださって、コメントまで残して貰って、嬉しいです♪

こんな事に(コロナのおかげで)ならなければ、多分もっと歳とってから~のつもりの国内旅…。初心者の定番廻りで、マニアックな旅専門の前日光さんには物足りない内容かとm(._.)m

家持くんは卒論のテーマとか? 日本史も日本文学も相当お詳しいようで、しにあさんのブログのカキコでも、いつもお勉強させて頂いています♪

この次のブログに前日光さん御用達のお店、大皿料理の!載せているので、気が向いたら、のぞいてみてくださいね~と、最後にちゃっかり番宣(笑笑)

またカキコの方もよろしく~^ ^

-

- pedaruさん 2021/03/27 16:01:14

- 平城京

- kummngさん こんにちは

奈良が田舎でよかったですね、京都をはじめ都市部なら、こんな広大な土地を発掘したり、それを保存する土地の余裕が無いと思います。

奈良はそのうち青によしの都に復元されるでしょう。と希望を残して、あの世から眺めます。

pedaru

- kummingさん からの返信 2021/03/27 18:21:02

- 遺跡好き♪

- 師匠、コメントありがとうございます♪

桜も今週で終わりでしょうか?

確かに都会ではこの広大な土地を遺跡発掘、復元の為に保存するのは無理だったかも?

ここだけではなくて、奈良の神社仏閣、旧跡は改修、復旧にかなりテコ入れされていて、インバウンド期待しての先行投資かもしれません。興醒めするくらいの新しさ、も随所で感じ…。

発掘された遺跡や寄せ木細工などの建築に関する案件には、師匠にも興味持って頂けたらいいな~、と頑張って(写真で読めない説明をうつしただけですが) 書きました♪

先日教えて貰った特徴をもとに、人相書き(指名手配犯かっ!)、もとい、似顔絵を描いてみましたが、絵心ないのでなんかな~、な仕上がり(笑)

似顔絵携えて、市川市駅に降り立ち、“マッチョな男性のいるお店” 口コミ頼って探しあてる! というミッションを、今思いつき^ ^

やっぱり、ねこひげセンサーないとムリかな~

- pedaruさん からの返信 2021/03/28 07:17:19

- Re: 平城京

- kummingさん おはようございます。

私の掲示板に今年は短いコメントで通す、というkummingさんのを見て、では私もと、全体の感想のみを書きました。

発掘の結果のお宝のようなお話、詳しく伝えていただきました。特に私の最も興味を誘ったのは、接手や木組みの解説、今でも使われている柱を長くつなぐ方法など、このころから既にあったのですね、今では新築の家ではほとんど工場で刻むので大工さんの技術くぃ現場では見ることが稀になってますが、あの刻みをみていると、何千年も受け継がれた技術なんだと感動しますね。

頑張ってお書きになった古代遺跡のお話、とても勉強になりました。

本当はもっと褒めてあげるべきだったのに・・・

pedaru

- kummingさん からの返信 2021/03/28 15:12:37

- 催促してしまったかもm(._.)m

- “頑張った” についてのたね明かし

さすがにもう処分しましたが、昔Olivetti のタイプライター持っていて、学生の頃タイピング資格をとってたので、アルファベット入力は、めちゃ、速い! なので、さすがにブログにこんなに数多の文字入力したのは初、ですが、実はうつしただけなんで、頑張っていません(笑笑)

素人の私が見ても興味そそられた建築技法、工芸、匠の技、師匠みたくその分野に精通した方がみられたら、もっと面白いんだろうな~、と思った次第です♪

では、眺めのいい特等席(あの世→この世)争奪戦、参加させて頂きます!?!

お褒めの言葉、(催促しちゃった感、あり)はいくつになっても嬉しいものですね^o^

-

- しにあの旅人さん 2021/03/27 12:02:20

- え!

- 何をどうしていきなり遺構展示館に行ったのですか?第一次大極殿から始める予定でしたか?バスを間違えただけ?

展示館は太政官府あとだそうですね。不比等のころも似たようなものがあったんじゃないですか。不比等さんちは今の法華寺ですから、まあ近い。通勤に楽だったはず。

大極殿から朱雀門まで宮跡を縦断して歩いたみたいですね。途中平城宮資料館前を通ると思うのですが。

相当な距離です。三分の二周くらいしている。

遺構展示館を出口から入った。私たちの時は鳥が死んでいたところです。出口の左にあの時の鳥のお墓があるはずです。

遺構展示館って、有料でしたっけ。覚えていない。しかしよくご覧になっている。説明の写真が少なかったので、この写真でよくわかりました。

復元事業情報館は見逃しました。大極殿の右手にあるやつかな。しまっていたかも知れません。あれを見ると資料館をパスするかも知れない。

資料館、東院庭園、いざない館、どう見てももう1回ですね。次は是非自転車で。行ってらっしゃ~い。

次はどこかな。何が起こるか。次回のブログ楽しみです。

- kummingさん からの返信 2021/03/27 18:04:48

- Re: え!という控えめな…

- いつも穏やかなしにあさんの控えめな「え!」その心の内にわけ行ってみよ~ “えええっ~~~~~~~まじか??”

しにあさんご夫妻は東院庭園側の駐車場から入られた?

我が家はバスが反対側に着いたので「推定大膳職」あたりから→内裏→推定宮内省→遺構展示館。それから第一次大極殿の前を通って復元事業情報館へ。そこで「奈良文化財研究所」の看板は見た?様な気がするのですが、手前の情報館を見た後で、資料館を見終わったと混同してしまったのかも?

何処に行っても、見るはず、行くはずの60~70%、順路を記憶している脳と実際歩く時発動される脳が、リンクされないみたいな、私史上、あるあるでございます(ーー;)

バスを降りたち眼前に広がる“な~んもな~い”空間、一個の石ころで千年の歴史を語る(盛り込む?)しにあさん好みの場所だなあ、と。

不比等がしがないおっさんだった、発言、「頭脳明晰、キレッキレの辣腕政治請け負い人、裏で歴史を操る深謀遠慮」のイメージが脆くも崩れ落ちる音が…(TT)

見逃しだらけですが、しにあさんが斎宮発掘現場で感じられたのに通じるような、“あの時代にふいた風” をちょっとだけ、背中に感じたひとときでした♪

コメントありがとうございます^o^

- kummingさん からの返信 2021/03/28 15:47:37

- 追伸

- 遺構展示館は無料です! パンフに記載されています(ーー;)

外で待ちぼうけしていた家族が、「お母さんが不法侵入した~」と騒ぐし、入口に受付っぽい窓口あったので…。

な~んだ、入口間違えただけじゃん?

我が家で最近の議題は「パスポートの有効期限問題、渡航制限下の2年分はどうなる?」

どう思われますか? 外務省に問い合わせてみる、とか?

-

- mistralさん 2021/03/25 19:42:09

- 平城宮跡

- kummingさん

こんばんは。

再び参上しました。

平城宮跡歴史公園、多分しにあさんをフォローされているkummingさん、

追っかけでのご訪問なんですね。

家族の皆さんは、有無も言わせず連れてこられた?

若者たちが拒否しなかったことにビックリでした。

チャリで朱雀大路を走ろう!とのキャチコピーに惹かれたのでしょうか?

色々と疑問が湧いてきました。

我が家だったら絶対無理。

近鉄で何度か窓越しに平城宮跡を見かけましたが、未だに未踏。

遺跡の出口?から入り、入り口から出たんですね。

各出入口には職員さんはおられないんでしょうか。

ご家族のお三人は、ついていかず、お母さんが戻ってくるのを待っていた!

どのぐらい辛抱強く待ってくれていたのかしら。

なんて良い子たちとご主人様なの!と感激しました。

色々な疑問はあったとしても、

なんと言っても現地に立ったことでのkummingさんの感激、伝わってきました。

次回は是非に、朱雀大路をチャリで走りましょう。

mistral

- kummingさん からの返信 2021/03/25 22:10:16

- お答えしま~す?

- mistral さん、いつも遊びに来て貰った上コメントまで頂き、ありがとうございます♪

追っかけて奈良~、は、しにあさん&mistral さん、でございますよ~「隠された十字架」のおかげで、ずぶずぶになってます(ーー;)

えっ、奈良には自分の庭の様に何度もいらしているmistral さん、平城宮跡はthrough ですか?

平城宮跡公園は出口→入口は、どちらからでも行けます、無料です。問題なのは、遺構展示館で、「関係者以外立ち入り禁止」の立て札を、“立て札立ってる芝生” に立ち入り禁止、と思って、建物内に侵入してしまった(笑)

まあ、それを止めずに見過ごす家族も家族?正規入口には職員さんがいらして、入場料あります!

みんなおしゃべりして外で待ってました。そこからは、出口(ほんとは入口の朱雀門側)まで一緒。

とにかく広い! 建物といえば、第一次大極殿と朱雀門、復元中の南大門、くらいで、あとは展示館だけ。

なので、展示館3ヶ所をじっくり見ないと、???何しに来たんだ、になりかねません。

しばらく、このシリーズ続きますが、後の方で、mistral さんのブログurlも貼り付ける予定です(うむをいわせず)

よろしくお願いしま~す^o^

- mistralさん からの返信 2021/03/25 23:01:02

- Re: 平城宮跡

- そうでした。

「隠された十字架」面白い!って思って、旅行記に書いたら

kummingさんは学生時代、中学生?すでに読んでいたんですよね。

そのあたりから私は飛鳥に首を突っ込んだのかも、です。

私はその後は、単発もので、海外に出られない分の

ストレス解消をはかってますが

なんといってもしにあさんは壮大なシリーズものですものね。

kumming さんもしばらくは楽しい家族旅、奈良編が

続くんですね。

楽しみにしていますね。

mistral

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

奈良市(奈良) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 奈良旅全員集合

17

81