2018/04/22 - 2018/04/22

1310位(同エリア3858件中)

![]()

Ake Bingaさん

- Ake BingaさんTOP

- 旅行記42冊

- クチコミ1836件

- Q&A回答0件

- 527,896アクセス

- フォロワー5人

毎年4月22日は、聖徳太子の命日を偲び『聖霊会 舞楽大法要』が四天王寺で開催される日です。

昨年春、四天王寺を訪れたときに『番匠器名号』(大工道具で「南無阿弥陀仏」をあらわしたもの)の旗に興味を持ったことがきっかけで、聖徳太子は大工の始祖として祀られ、毎月命日の22日に御開帳される「番匠堂」の「曲尺太子像」のお姿を是非一度拝観したいと思うようになりました。

今回、4月後半に関西方面へ旅行することになり、「曲尺太子像」の拝観だけでなく、四天王寺最大の法要『聖霊会 舞楽大法要』の行われる4月22日、夢のような 聖霊会の一日を体験することができました。

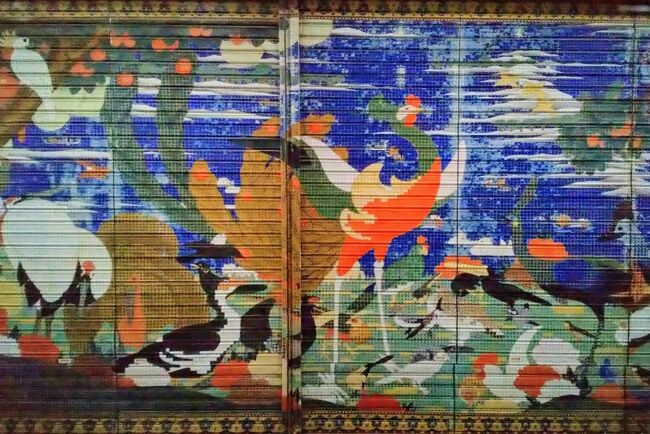

(表紙は、『聖霊会舞楽大法要』の舞楽『打毬楽』)

- 旅行の満足度

- 5.0

- 観光

- 5.0

- 同行者

- 一人旅

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

四天王寺『聖霊会舞楽大法要』の日、4月22日です。

法要開始時刻は12時半ですが、その前に「聖霊院 絵堂」で、9時から始まる「聖徳太子御絵伝」の絵解きと法話を聴講するため、早くにホテルを出発。

8時40分頃 西側にある「石鳥居」に到着しました。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

極楽門を潜り、『聖霊会 舞楽大法要』の行われる六時礼讚堂と石舞台の方へ向かいます。

「石舞台」には、赤い柵と曼珠沙華を模した真っ赤な飾りが4ヶ所に掲げられ、その回りを銀色の燕のような鳥がキラキラ。

「六時礼讚堂」も五色幕が掛けられ、法要の準備が進められているようです。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

東側の「亀の池」から見た「石舞台」と「楽舎 」「御供所」

楽舎の前に大きな火焔太鼓がお目見え、舞楽大法要の雅な舞台が楽しみです。

まだ9時前ですが、石舞台の回りには、法要を見るために座っている方を見かけました。

(ディズニーシーでショーを見るために場所取りして待つのと似ています…)

が、私は最前列ではなくても良いので、これから境内を歩きまわります。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

9時から「絵解き」が行われる「聖霊院 絵堂」に向かいます。

石鳥居の方から入ったため、絵堂まで結構距離がありました。

南側の南大門から入った方が近かったようです。 -

宝物館の向かい側、『聖霊院 絵堂』の入口に着きました。

聖徳太子を祀る「聖霊院」の絵堂で絵解きを聴講 by Ake Bingaさん聖霊院 寺・神社・教会

-

『絵堂』の中には、杉本健吉画伯による「聖徳太子絵伝」が全面に描かれています。

その絵の各場面を見ながら、お坊様が聖徳太子の数々の伝説を解説してくださる『絵解き』を拝聴しました。

ユーモアもある素晴らしいお話で、予定時間の60分を20分以上オーバーしましたが、飽きることなく、とても勉強になり、価値ある時間でした。 -

「絵解き」のチラシ(左)

記念に絵堂で購入した『第四壁面』の和紙クリアファイル(中央)

来堂記念にいただいた『聖霊会舞楽(振鉾)』のポストカード(右) -

聖霊院を出ると、宝物館との間に『石槽』がありました。

花崗岩をくり貫いて造った石槽で、以前は四天王寺西大門の西南外に手水鉢として使われていたものです。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

宝物館の前にある『石鳥居 笠石』

西門石鳥居の最上部である笠石の一部で、鎌倉時代のものです。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『長持形石棺蓋』は、古墳時代の石棺の蓋。

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

四天王寺の宝物を保存、展示している『宝物館』

以前、こちらで国宝の「扇面法華経冊子」を見たことがあります。

法要の前に見たいものが沢山あるので、時間があれば…と言うことにして、

本日は「曲尺太子像」を拝観するのが先です。宝物館 (四天王寺) 美術館・博物館

-

『番匠堂』

「南無阿弥陀仏」を大工道具で表した「番匠器名号」の石碑や旗が掲げられています。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『番匠堂』の案内板

-

聖徳太子は日本における大工技術の始祖として番匠(大工)達から尊崇され、この「番匠堂」に聖徳太子像が祀られています。

右手に曲尺を携えているお姿から「曲尺太子」と称される珍しい太子像は、毎月、聖徳太子の命日である22日だけ開扉され、拝観することができるのです。

この「曲尺太子」にお目にかかるために22日に訪れることを計画し、この日、その願いが叶ったのです。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

猫の門を示す石碑

両脇には露店のカラフルな商品が並べられ、縁日は猫の門も影が薄くなります。

21日の大師会と22日の太子会の両縁日の日は露店が多く並び、境内がとても賑やかです。 -

猫の門の「猫」

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

普賢菩薩像を祀る「普賢堂」

法華経を信仰する者の前に6牙の白象に乗って出現し守護する「普賢菩薩」は、慈悲をもって、あまねく一切衆生を救う菩薩です。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

八角形のお堂『鯨鐘楼』(南鐘堂)

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

南大門の東側にある『南唐門』

小振りな門ですが、彫刻は手が込んでいます。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

唐門の隣には『太子井戸屋形』

こちらは彩色された花菖蒲や蓮の彫刻がきれいです。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

南側の「虎の門」からもう一度『聖霊院』に戻ります。

-

聖霊院 前殿「太子殿」

こちらには、太子二歳像、太子十六歳像、四天王が祀られています。聖徳太子を祀る「聖霊院」の絵堂で絵解きを聴講 by Ake Bingaさん聖霊院 寺・神社・教会

-

会津八一の歌碑

-

『守屋祠』

聖徳太子が四天王を祀るお寺を建てるきっかけとなった「丁未の変」で、太子が付く崇仏派の蘇我馬子に相対して戦い敗れた排仏派の物部守屋の祠がこの聖徳太子を祀る聖霊院にあることこそ、太子信仰の奥深さでしょうか…。聖徳太子を祀る「聖霊院」の絵堂で絵解きを聴講 by Ake Bingaさん聖霊院 寺・神社・教会

-

聖霊院「奥殿」は、法隆寺の夢殿に似た八角形のお堂です。

こちらには、秘仏 太子四十九歳像(1月22日公開)が祀られています。聖徳太子を祀る「聖霊院」の絵堂で絵解きを聴講 by Ake Bingaさん聖霊院 寺・神社・教会

-

聖徳太子像と愛馬「甲斐の黒駒像」が祀られている建物。

-

聖霊院を出ると亀井不動尊を祀る『亀井不動』がありました。

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『近畿三十六不動尊霊場 第一番』の札所『亀井不動』

水を掛けられ、全身苔に覆われた不動明王は『亀井不動』と呼ばれています。

毎月28日が縁日で、不動護摩供が執り行われます。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

隣は、経木お流し処で有名な『亀井堂』

金堂の地下から湧き出る霊水「白石玉出の水」で供養を済ませた経木を流せば極楽往生が叶うといわれています。

(祈りを込めてお経木を流している場所は撮影禁止です。)聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『太鼓楼』

北鐘堂と対をなす位置にあります。

もと刻を知らせる太鼓を鳴らすお堂でしたが、再建の際に新たに北鐘堂と同じ黄鐘調の鐘を設け、除夜の鐘や招福の鐘が撞かれるそうです。

ご本尊は、虚空蔵菩薩で、毎月21日に開堂されます。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『十三詣り』の祈祷受付中。(4月1日~30日)

生まれた年の干支が初めて廻ってくる、数え年の13歳。

智恵と健康を授かるようにと、『太鼓楼』の前には大きな「智恵の輪」があります。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

「石舞台」と「六時堂」の辺りに戻ってきました。

朝に見たときよりも更に、四色の幡が掲げられ、法要の準備が調えられたようです。

法要の始まる12時半まで、見所の多い境内をもう少し散策します。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

「北引導鐘堂」は「黄鐘楼」鐘つき堂とも呼ばれ、「太鼓楼」と対の位置にある鐘楼です。

鐘は天井裏にあり、綱を引いて撞く形式のため鐘を見ることはできません。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

西重門から中心伽藍へ

普段は有料の中心伽藍ですが、毎月縁日の21日と22日は無料開放されます。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

西重門を潜ると…

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

左手に、大きな「金堂」の側面が目に入ります。

四天王寺のご本尊「救世観音」と「四天王」を祀る『金堂』 by Ake Bingaさん金堂 (四天王寺) 寺・神社・教会

-

回廊を左回りに進むと「龍の井戸」がありました。

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『龍の井戸』

井戸の中を覗くと、天井に描かれた龍が映し出されます。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

中心伽藍の回廊には、永代万灯灯籠がびっしりと吊るされています。

四面に四天王の梵字をあしらった豪華な吊灯籠です。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

更に左に進んで行くと回廊の先に大きな『講堂』が見えます。

堂内は、西側の夏堂に「阿弥陀如来」 東側の冬堂に「十一面観世音菩薩」が祀られています。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

講堂側から見た『金堂』(屋根の上に五重塔の相輪が見えます)

金堂には、四天王寺のご本尊『救世観世音菩薩像』が安置され、四方を四天王が守護しています。

四天王寺は、太子の誓願により、当初は四天王をご本尊として祀るお寺として建立されましたが、聖徳太子は救世観音の生まれ変わりと信じられる篤い太子信仰により、いつの頃からか「救世観音」がご本尊として中央に祀られています。四天王寺のご本尊「救世観音」と「四天王」を祀る『金堂』 by Ake Bingaさん金堂 (四天王寺) 寺・神社・教会

-

「五重塔」は残念ながら耐震改修工事中で外観はよく見えませんが、内部に入ることはできます。

以前にも一度登ったことはありますが、折角なのでまた登りました。

螺旋階段を登って行くと、五重塔をかたどった御位牌のある階があり、最上階には仏舎利が安置されています。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

五重塔から『中門』(仁王門)に出ました。

大仏師 松久朋琳・宗琳 による二体の金剛力士が睨みを利かせています。

昨年修復工事を終え、色鮮やかになり、迫力が増したように見えます。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

向かって右は、金剛杵を持つ「那羅延金剛」(阿形)

-

向かって左は、憤怒の形相で「吽形」の「密迹金剛」

-

仁王門と南大門の間に『熊野権現礼拝石』があります。

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

こちらが、『熊野権現礼拝石』

「熊野詣」には、まずこの場所にて熊野を遥拝し、道中の安全を祈り、熊野街道を南へ向かったそうです。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

イチオシ

南大門側から見ると、『四天王寺式伽藍』の特徴 である

中門(仁王門)、五重塔、金堂、講堂が一直線に建つことがよくわかります。

「番匠器名号」の旗も「南無阿弥陀仏」の文字が良く見え、四天王寺らしい景色です。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『南大門』

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『清浄水井戸屋形』

萬燈院の前にある『清浄水井戸屋形』 by Ake Bingaさん清浄水井戸屋形 (四天王寺) 寺・神社・教会

-

清浄水井戸屋形にはポンプがあり、水を汲んでお清めします。

聖霊院と中心伽藍を巡り、萬燈院の辺りまで来ましたが、これ以上西に進むと法要の行われる「六時堂」や「石舞台」から益々遠くなってしまうので、そろそろ北に向かいます。 -

六時堂と石舞台が見える「北鐘堂」の側から法要を見ることにしました。

『聖霊会 舞楽大法要』は12時半から始まり、

笙や篳篥など雅楽奏者が演奏しながら楽舎に入場する「道行」です。

この方たちの演奏が17時過ぎまで続くとは… -

背中に羽をつけ、蝶々の刺繍が美しい萌葱色の衣装の『胡蝶』の舞人。

天冠と手には山吹の花が可憐です♪ -

石舞台上で、大勢の僧侶による声明。

4月22日は、四天王寺最大の行事『聖霊会 舞楽大法要』の日 by Ake Bingaさん聖霊会舞楽大法要 祭り・イベント

-

舞楽『振鉾(えんぶ)』 (13時12分頃)

-

イチオシ

舞楽『蘇利古(そりこ)』 (13時25分頃)

当初見ていた北鐘堂側から六時堂側に移動してみると、楽舎の前の火焔太鼓が雅で、舞楽の見え方が違います。4月22日は、四天王寺最大の行事『聖霊会 舞楽大法要』の日 by Ake Bingaさん聖霊会舞楽大法要 祭り・イベント

-

「御上帳」「御手水」 「両舎利登高座」……と続きます。

-

イチオシ

舞楽『打毬楽』 (13時52分頃)

-

六時堂の前で『聖霊会舞楽大法要次第』の掲示を見つけました。

法要は12時半から始まり、終了予定が17時~17時半頃

…との記載を見て、まだまだ終わらないことを知り、境内の北西を少し歩いてみることにします。 -

『英霊堂』

戦前は世界一大きい大梵鐘が釣られ『大釣鐘堂』と呼ばれていましたが、第二次世界大戦で鐘は供出され、その縁により、戦没者英霊を奉祀する『英霊堂』に改名されたそうです。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

三面大黒を祀る「大黒堂」

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『元三大師堂(がんざんだいしどう)』

叡山中興の祖といわれる、第18代天台座主である「元三慈恵大師良源」をお祀りしています。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

「元三大師堂」の前には「ちえの輪くぐり」の茅の輪がありました。

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『乾門』は、四天王寺の北西側にある小さな門です。

門の先に見えるのが「元三大師堂」です。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『中之門』

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

地蔵山の案内図

有縁無縁の地蔵尊を合祀する『地蔵山』 by Ake Bingaさん地蔵山 (四天王寺) 寺・神社・教会

-

『地蔵堂』

ご本尊「立江地蔵尊」は眼病に霊験ありと篤く信仰されているお地蔵さまです。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

地蔵山には「南無地蔵菩薩」の幟と地蔵菩薩像が沢山ありました。

有縁無縁の地蔵尊を合祀する『地蔵山』 by Ake Bingaさん地蔵山 (四天王寺) 寺・神社・教会

-

仏足石

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

丸池まで戻ってきました。

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

丸池、鏡の池の案内板

-

丸池の向かいの『亀の池』側から 再び「石舞台」の舞楽を眺めることにします。

ここからは、距離はありますが、舞台の真横になるので全体が良く見えます。

私は記録や記念のためなので、タブレットやスマホのズーム機能だけですが、

本格的に良い映像を撮りたい方は、望遠レンズ必須でしょう。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

舞楽『獅子』は静かな動きで、ちょっと退屈。(14時30分頃)

4月22日は、四天王寺最大の行事『聖霊会 舞楽大法要』の日 by Ake Bingaさん聖霊会舞楽大法要 祭り・イベント

-

舞楽「迦陵頻」の舞 (14時50分頃)

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

可愛らしい子供が舞う『迦陵頻の舞』

極楽浄土にすむ空想上の鳥(迦陵頻伽)らしく、衣装も美しい。 -

イチオシ

子供が舞う「迦陵頻」の動きが可愛らしい♪

4月22日は、四天王寺最大の行事『聖霊会 舞楽大法要』の日 by Ake Bingaさん聖霊会舞楽大法要 祭り・イベント

-

次は、舞楽『胡蝶』 (15時05分頃)

衣装の萌葱色が後ろの木々の緑と同系色なので、沈んでしまい残念ですが、とても美しい舞です。 -

可愛らしい「迦陵頻」と「胡蝶」の舞が見られたので、そろそろ帰ることにします。

西重門側から五重塔と「番匠器名号」の幟を眺め。

昨年の旅で「番匠器名号」に興味を持ったことがきっかけで、22日の「曲尺太子像」拝観の夢が叶い、さらに4月22日の『聖霊会舞楽大法要』を見ることができた幸せを噛みしめました。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

最後に、西重門の西側のお堂を見ながら石鳥居の方へ向かいます。

こちらは『阿弥陀堂』聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『万灯院』

紙衣仏(かみこぶつ)をお祀りしているため紙衣堂とも呼ばれます。

紙の衣を着て修業した羅漢さんを形どった『紙衣仏』は、病気回復に功徳があるといわれ、毎年10月10日に衣替え法要が行われるそうです。聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『納骨堂』

-

その傍に『法然上人像』

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『大師堂』

隣の弘法大師修行像のまわりにある、四国八十八霊場の砂を集めた「お砂踏み」の受付はこちらです。弘法大師を祀る『大師堂』 by Ake Bingaさん大師堂 (四天王寺) 寺・神社・教会

-

『弘法大師修行像』

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『義経よろい掛けの松』

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『親鸞聖人像』

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

親鸞聖人廟跡と『見真堂』

親鸞聖人像の隣に『見真堂』 by Ake Bingaさん見真堂 (四天王寺) 名所・史跡

-

『極楽門』のまわりは植木屋さんの露店がでて、縁日らしい…

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『布袋堂』

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『西国巡礼三十三度行者満願供養塔』

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

『引導石』の右が『聖徳太子影向引導の鐘』

左後ろが『聖徳太子影向引導五輪宝塔』聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

こちらが『引導石』

聖徳太子が現れ、浄土へ導いてくださる『引導石』 by Ake Bingaさん四天王寺 寺・神社・教会

-

朝 来たときと同じ『石鳥居』を潜り、

四天王寺を後にしました。"大"が付くか付かないか気になる『日本佛法最初四天王寺』の石碑 by Ake Bingaさん日本佛法最初四天王寺石碑 (四天王寺) 名所・史跡

-

帰り道は、参道の老舗『総本家 釣鐘屋』に立ち寄ります。

屋根の上の「釣鐘」が目印の歴史を感じる建物です。四天王寺参詣帰りに「釣鐘まんじゅう」 by Ake Bingaさん総本家釣鐘屋 グルメ・レストラン

-

お土産に買った「釣鐘まんじゅう」と「釣鐘せんべい」

四天王寺『聖霊会舞楽大法要』を満喫した一日でした。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

もっと見る

この旅行で行ったグルメ・レストラン

ミナミ(難波・天王寺)(大阪) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

![オヤジ東へ ✈︎ ⑤大阪[帰り~伊丹→羽田]](https://cdn.4travel.jp/img/thumbnails/imk/travelogue_album/11/93/97/240x180_11939775.jpg?updated_at=1770706103)

旅行記グループ 関西の旅

0

95