2023/04/29 - 2023/04/29

1646位(同エリア4078件中)

gianiさん

- gianiさんTOP

- 旅行記242冊

- クチコミ53件

- Q&A回答0件

- 815,744アクセス

- フォロワー16人

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

江戸時代に中国と交流を持てた唯一の港、それが長崎です。

そうなった経緯と、長崎や日本に広まった中国文化をゆかりのスポットを巡りながら探ります。

実は、豊臣/徳川政権と中国(明/清)の間には、国交がなかったのは意外です。

特記がない限り、資料は長崎歴史博物館のものです。

西洋編はこちら↓

https://4travel.jp/travelogue/11825546

- 旅行の満足度

- 5.0

-

長崎誕生(1570~)

キリシタン大名大村氏が南蛮貿易用の港として、1570年に開港。街づくりも始めます。南蛮船が寄港し、大いに栄えます。1580年に大村純忠は長崎を寄進し、教会領になります。秀吉の九州統一に伴い、1588年以降は豊臣政権の直轄地になります。ポルトガルとの貿易で栄えました。 -

朱印船貿易(1604-35)

徳川家康は1601年以降、アジア各国と外交関係を結び、両国間で貿易が行われました。日本の窓口は長崎に限定されました。幕府の発行した朱印状を持つ船だけが寄港できました。

※台湾はオランダ、ルソン島はスペイン領でしたが、現地の東インド会社は軍事/外交権限も持っていました。 -

朱印状(1604年 複製)

安南(黎朝・ハノイ)国の船へ与えた許可証。通行手形の国際版といった感じです。

日本人としては、大名、武士、商人などに与えられ、自由に取引しました。幕府には一文の収入もなく、大局的な視点で国益を考えるものでした。さすがは家康です。 -

明国は海禁政策により、日本との貿易を禁止していました。抜け道としては伝統の密貿易と、第三国(明と国交のある東南アジア諸国)を経由して取引するパターンがありました。東南アジアの日本人町は、そうした経緯で発展しました。

1614年に幕府は宣教師を国外追放しましたが、度々朱印船を介して密入国して問題になります。

1633年に家光が将軍になると統制が厳しくなり、朱印状の廃止および日本人の海外渡航と帰国を禁止して、あっけなく終了します。

※密貿易ゆえに、出自を唐とボカして身を守りました。 -

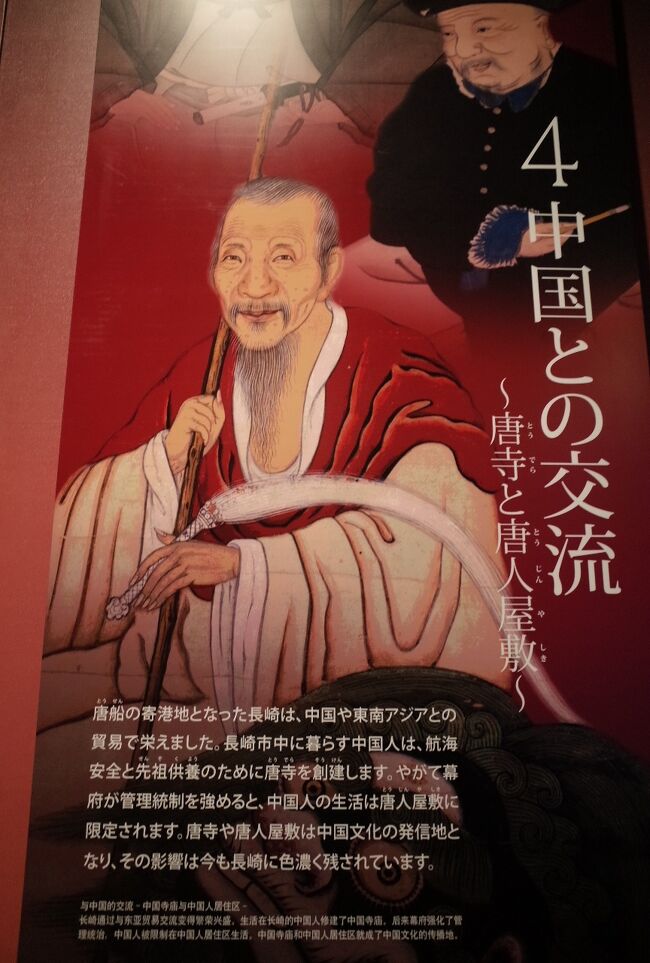

唐人定住と唐寺

1604年以降、中国貿易は長崎限定になったことと、1636年に日本人渡航は禁止されても中国人はOKだったので、中国商人が長崎に定住し始めました。航海の安全を祈ったり、客死した者を弔い先祖を供養する必要が生じ、出身地毎に唐寺や祠が建立されました。

唐四ヶ寺も揃います。 -

興福寺(1620)

日本初の唐寺。黄檗(おうばく)宗発祥の地です。劉覚が、庵を結んだのが始まりです。

南京から下流の長江沿いの出身者が建てたお寺です。

山門は1690年に再建された和風建築です。興福寺 寺・神社・教会

-

大雄宝殿(本堂)

国の重文指定。1883年再建、中国工匠の手による純粋な明朝様式で、オンリーワンの建物です。

唐寺には、キリシタンの疑惑を晴らすことことも関係しました。家康死後幕府は、唐人にも疑いの目を向けました。お堂を建てるだけでなく、仏僧常駐の寺院を建立して檀家になることで、キリシタンでないことをアピールする必要が生じました。 -

本尊は釈迦如来、両脇は観音菩薩と地蔵菩薩。

まさに仏殿です。

釈迦如来像の胎内には、金属製の五臓六腑(般若心経が書かれた巻物)と銅鏡が収められています。日本にはない習慣なので、中国渡来だとわかります。

手前の瑠璃灯は、清朝末期に奉納されたものです。 -

本堂の凄さは、見事な彫刻や装飾。日本人には発想の及ばない芸です。

蛇腹型の天井は、黄檗天井と呼ばれる様式です。 -

氷裂式組子丸窓

滅多にみられない丸窓の装飾デザインです。組子なので、釘を使わずに組んでいます。この規模と精緻さを兼ね備えたものは、本場中国でも稀です。もともとは後ろにガラスが張られていましたが、原爆で損失しました。 -

鱖(けつ)魚

禅寺で食事を知らせる際に叩かれます。興福寺の寺務所に架かるものは、最高傑作といわれます。

中国に生息し、古来から美味で有名な魚です。 -

こちらは雌。

雄雌両方残っているのは、珍しいそうです。

数百年叩かれ続けて凹んでいるので、今は鳴らせません。 -

三江会所跡

境内に出身地の公民館を建設。門以外は、原爆の爆風で大破しました。 -

1880年築ですが、敷居が高いです。

奥の棒を差し込んで、さらに敷居を高くしました。

なぜかというと、会所で放し飼いにしていた豚(食用)が逃げないようにするためです。

豚返しの敷居と呼ばれます。 -

現在は、カメたちが何食わぬ顔で歩き回っています。

結構な大きさの陸ガメです。

9代目までは、渡来僧が住職を務めました。 -

本堂の左隣には、媽祖堂。

媽祖は、道教で航海の女神。

華南や台湾、東南アジアで信仰されます。内部は撮影禁止です。

中央に金の媽祖像、両脇に木像の赤鬼青鬼が控えていました。

実は沿岸部では、仏よりも媽祖信仰が重視されます。 -

幡と五色の吹き流し

媽祖堂の前に竿を建てました。高台に位置する唐寺は、長崎湾上の船からもよく見え、唐船は媽祖堂の目印となる幡と吹き流しを見て、無事の航海を感謝しました。上陸後は、幡と吹き流しを目標に媽祖堂へ直行し、船中の媽祖像を安置しました。 -

黙子如定

興福寺の2代目住持です。

工学上の知識も持ち合わせ、中島川に橋がないことを嘆き、1634年に眼鏡橋を架けました。 -

眼鏡橋(1634)

水面に橋が反射すると、眼鏡のように見えるが由来。通称でしたが、明治期に正式名称に。日本初の石造アーチ橋です。1648年及び1978年の長崎大水害で損傷するものの、補修され原型をとどめています。この後、全国に眼鏡橋が建設されました。 -

1978年の長崎大水害

石橋が損傷したと書きましたが、思案橋付近で、写真の船の高さまで浸水した半端ない水害でした。全壊しないだけで、偉業です。思案橋跡 名所・史跡

-

隠元(いんげん)

4代目住持。中国から招聘された高僧で、最初は3年契約のはずでしたが、1年滞在後に謁見した将軍家綱から熱烈なラブコールを受けます。結局、宇治で萬福寺を開基し、余生を日本で過ごします。日本に正しい臨済宗の教えを示す必要があると感じたからです。

インゲン豆は、彼の名前に由来します。

※隠元は自分を正統な臨済宗とみなしていましたが、日本で発展(迷走)した臨済宗と教義が異なるため、後者は黄檗宗と呼ばれるようになります。 -

福済寺(1628)

福建省漳州市と泉州市出身者が帰依しました。泉州出身の渡来僧覚海が庵を結んだのが始まりです。福済寺 寺・神社・教会

-

本堂は国宝に指定されていましたが、原爆が317年の歴史全てを吹き飛ばしました。戦後、被爆者を供養する通称長崎観音が建立されました。

-

崇福寺(1629)

福建省出身者が建設し、住持に地元福州市から超然を招聘しました。

三門は国の重文指定で、竜宮門様式です。壁は石積で、漆喰を塗ってから赤色に塗装しています。境内で唯一の日本人の作品です。崇福寺 寺・神社・教会

-

山門をくぐると左折して、地獄の階段が、、、

階段の終わりに門が。 -

第一峰門(1695 国宝)

寧波で材料を加工し日本へ運び、材料も技術も完全に中国尽くしの建築です。 -

麓に三門が作られるまでは、こちらが三門でした。

軒下の構造組物は、四手先三葉栱と呼ばれる複雑巧妙な詰組みで、国内に例がなく、中国でも稀です。 -

門の裏側には、牡丹や青色の蝙蝠など、子孫繁栄を願う縁起物が彫られています。

-

門の先、左より大釜、鐘鼓楼、護法堂です。唐寺らしい刹竿(旗竿)が靡いています。

-

鐘鼓楼(再建1828 国重文)

中国で加工された材料を使用しつつも、棟札から組み立ては日本人棟梁だと判明。微妙に和風なディティールの理由です。創建当初は、六or八角形でした。 -

護法堂(1731 国重文)

仏敵から守る役割を担う韋駄天が祭られます。中国名は天王殿です。 -

内部

通常は韋駄天の裏に弥勒菩薩が配置されて、仏殿への門のような構造です(後述の聖福寺天王殿の写真を参照)が、斜面ゆえの土地制約で韋駄天の後ろは仏殿(大雄宝殿)の壁になっています。

韋駄天の右には、観音菩薩が配置されています。 -

大雄宝殿(1646 国宝)

中国で加工した材料を運んで組み立てました。当時は単層でしたが、1680年頃の改装で日本人の手による上層が加えられました。 -

堂内の仏像は、県の文化財指定です。

中央は釈迦如来で、銀の五臓と布製の六腑が安置されています。両脇は、阿難尊者と迦葉尊者が傅きます。側面は十八羅漢が立ちます。いずれも中国製の像です。 -

十八羅漢は、左右九体ずつです。香港のお寺のような錯覚を起こします。

-

媽祖門(1827再建 国重文)

奥にある媽祖堂への入り口です。大雄宝殿と方丈(住持の居館)の間に位置し、両者を結ぶ渡り廊下も兼ねています。媽祖堂に門を付いているのは崇福寺のみで、福済寺の媽祖門は原爆で破壊されました。 -

媽祖門の後ろ姿。

-

媽祖堂(1794)

県の文化財指定です。 -

媽祖は、道教の海上守護の女神。別名菩薩で、仏教との信仰合同が図られます。

航海の際には、船にも媽祖像を携行し、航海が終わると媽祖堂に携帯用媽祖像を安置し(媽祖揚)、出航の際は再び持ち出しました。 -

再び第一峰門を潜って、下山します。

-

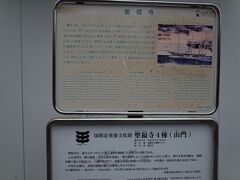

聖福寺(1677)

広東出身者を檀家とし、隠元の孫弟子の日本人僧を初代住持に開山します。唐寺四福寺の一つですが、三福寺には含まれません。

山門は1703年竣工で、国の重文指定。老朽化に伴い、境内の多くの建物がメンテナンス中です。聖福寺 寺・神社・教会

-

鐘楼(1716 国重文)

中国的意匠には欠ける反面、300年前の日本の様式を詳細に残す秀作とされます。県下で現存する最古の鐘楼建築です。 -

天王殿(護法堂)

1705年竣工、国重文指定です。背中合わせに弥勒菩薩と韋駄天が立ちはだかり、殿の左右どちらを進んでも、どちらかと顔を合わせる構造。仏殿への門の役割を果たし、仏殿を仏敵から保護する配置です。 -

仏殿(大雄宝殿)

1697年竣工1715年改装、国の重文指定です。カマボコ型の黄檗天井などの中国様式をベースに、天井は赤瓦で武雄産といった長崎らしさも演出する姿です。 -

石門

神宮寺から移設されたもので、1710年以降の建設。市の文化財指定。異国情緒を感じます。 -

惜字(せきじ)亭

1866年築造、市の文化財。不要になった文書を焼却する炉。幕末にオランダ海軍士官から伝来した赤レンガを六角形に積んで漆喰で固めた作品。中国人檀家による寄進です。 -

貿易のための町

長崎は海外貿易を目的に建設された町です。77ヶ町より構成され、各町には貿易に関する様々な労役が割り当てられました。青色の船手町は、貿易船の入出港をサポートし、赤色の陸手町は御用物の運搬や長崎奉行交代に関する労役を負担しました。貿易の利益は各町に配分され、ギブアンドテイクの関係でした。

地役人

長崎奉行は幕府官僚で、大名と違って家臣の数も僅か。しかも転勤族です。とても業務をこなせません。そこで、貿易等の各分野に精通した長崎町人が、世襲で実務をこなしました。これを地役人といいます。 -

唐通事…専門職の誕生

狭義は通訳業務ですが、名前の通り中国の事全般に通じ、長崎奉行所の家督下で唐人の管理(貿易を含む)に当たりました。ちなみに阿蘭陀(オランダ)通詞には、事ではなく詞を当てます。はじめは1604年の1名から始まり、オランダ商館が出島へ移転した頃には、かなり組織化されました。 -

唐通事の仕事

通訳:中国各地の方言に対応するプロフェッショナルでした。

貿易:積荷(輸入品)の検査に立ち会い、貿易品の帳簿を作成しました。貿易許可証の交付も行いました。

海外情報:船主から国際情勢を聴取し、幕府に報告(唐船風説書を提出)しました。 -

組織図

初期は3役でしたが、業務拡大に伴い細分化しました。

階級は、大通事格、小通事格、稽古(見習)格に分かれます。

唐船にはアジア諸国の乗組員もいたので、暹羅(シャム=タイ)通事、東京(ハノイ=北ベトナム)通事、モウル(インド)通事もいました。

日本に帰化した70余家が世襲し、組織のトップを目指して切磋琢磨しました。 -

黄檗文化

写実的な仏画、伸びやかで自由な書風、沸かした湯で茶を煮出す煎茶、様々な料理の皿を皆で取り分けて食べる普茶料理(⇔膳)などが日本に広まりました。高僧隠元を慕って、多くの渡来僧が長崎に来たことも影響しています。唐通事たちの持つ知識-芸術-才能も開花し、文化人として尊敬されました。

1644年に明が滅び、大陸から亡命した人たちも貢献しています。 -

唐人の隔離(唐人屋敷1689~)

理由はズバリ、市中で横行した密貿易阻止です。

1644年に滅びた明の跡を継いだ清も、海禁政策を継続しました。しかし1683年に台湾の鄭政権を鎮圧して統一を成し遂げると、海禁を撤廃しました。その結果、長崎を訪れる唐人の数は激増し、幕府の目を盗んだ密貿易が横行します。そこで、長崎の町に雑居していた唐人を6830坪の区画に隔離しました(最終的に9500坪(約3ha)まで拡大)。もともとは幕府の薬草園だったスペースです。

西洋人の隔離(出島)が、主にキリスト教対策だったのとは対照的な理由です。 -

新地蔵(1702~)

1698年の大火で中国船の荷蔵も全焼したために、新たに海を埋め立てて島を作り(新地)、そこに貿易品を保管する倉庫街にしました(新地蔵)。現在の新中華街の区画です。地図で、当時海だった部分は薄く表示しています。 -

新地蔵の様子

陸地から隔離されるだけでなく、四方を壁で囲みました。南面には水門が4つあり、唐船から荷物が搬入されました。東面には橋が架かり、唐人屋敷へと通じます。 -

説明プレートの下には、石碑が。

新地中華街の中心点(十字路上)に立ちます。 -

現在の新地蔵(南面)

幕末に中華街になりました(後述)。

写真は中華門(1986年築)で、江戸時代は左枠外に1番門2番門、右側には3番門4番水門が設置されました。昭和初期に埋立てられた湊公園より撮影。長崎新地中華街 名所・史跡

-

同じ場所の昭和初期の光景。

左端に中華門がある道が写っています。南面は海で、埋立前の写真です。中央に映る「つりがね堂薬局」は、現在も同じ場所で営業していますね。 -

江戸時代の絵地図

上が南、左が東で、現在の地図と上下逆です。

下に扇形の出島と、正方形の新地蔵が描かれています。

どちらも現在は、完全に内陸化しています。 -

唐船来航

1688年の117隻を頂点に、毎年70-80隻が来航しましたが、1715年に上限30隻に制限されました。

※オランダ船は2隻に制限されます。

遠見番所からの報告を受け、番船が当座の食糧と水を唐船に供給し、速やかな入港を促します。舵や帆の故障と偽って停泊し、密貿易を行うのを防ぐためです。 -

銅鑼を鳴らしながら長崎湾を航行します。

※オランダ船は空砲を鳴らしながら航行しました。

曳舟に引っ張られて、新地蔵沖に停泊します。 -

小舟で検使と唐通事がアプローチし、入港検査が行われます。

-

信牌(長崎通商照票)

1715年の正徳新令以降、年間来航は30隻、貿易額は銀6000貫目(約110億円)以内という制限が課されました。長崎奉行の命で唐通事が発行した信牌を所持している船のみが来航できました。偽造を防ぐために、日本固有の和紙を使用しました。写真の信牌は文政11年(1828年)9月発給のもので、文面から南京から来た船だとわかります。

※オランダ船は銀3000貫でした。 -

絵踏みを行って、キリシタンが乗船していないことを確認したうえで下船を許可します。

※オランダ船で絵踏み検査は行いません。 -

約3日かけて積荷を検査し、その後積み下ろします。

貿易品を積んだ小舟には番唐人(船員)が乗り込み、荷物を見張っています。 -

貿易品は、新地蔵の水門から荷揚げし、蔵入れします。

-

蔵入れ後は、目利きにより精荷帳(詳細目録)が作成されます。

-

船員の持ち物検査が行われ、禁制品を持ち込んでいないかチェックします。船員が持ち込んだ豚や鶏に至るまで調べられました。

-

長崎会所で貿易品の荷改めが行われ、次いで隣接する奉行所へ運ばれます。

-

大改め

奉行所(立山役所)対面の間では、禁制品が含まれないことを確認し、次いで品質評価をします。長崎奉行は大屏風の裏に陣取り、姿を見せません。 -

品質評価に基づき、長崎会所で貿易品の入札・値組を経て、長崎商人の手に渡ります。

-

この時の値段の取り決めは、唐通事が間に入って行います。

-

今度は輸出品を積んで、母港へ向けて出航します。

江戸時代の中国との貿易は、オランダ貿易の7倍の経済規模でした。

実は、最大の貿易相手だったんです。 -

唐船の来航元

寧波~広州の沿岸都市です。現在の近隣都市でいうと上海~香港の華中~華南地域です。華北の北京も含まれていますが、隋代に開通した大運河が長江までつながっているので、水運で運ばれました。 -

唐船も、地域ごとに形や装備に特色がありました。

長江流域から来る船は概して小型で、川船で来航することもありました。

華南や東南アジアから来る船は、大型外洋船で100名以上の船員を伴うこともありました。 -

唐との貿易

17世紀は生糸や絹織物でしたが、養蚕の国産化が進むと、大黄・桂皮・甘草といった薬種と砂糖に代わります。ほかにも呉須(青色の顔料で、専ら陶磁器に使用。)、書籍、東南アジアの品がもたらされました。砂糖はインドネシア植民地の商品ですが、オランダ船よりも唐船によって輸入されたものの方が多かったそうです。生糸も、インドやベトナムの商品でした。 -

輸出品

当初は何といっても銀、そして金でした。ただ、輸出による金銀流出が、国内の金銀貨幣流通に深刻な影響を及ぼし、1690年以降は銅に代わります。ただ、銅も産出量が減っていきました。

18世紀以降は、中華料理の食材になるフカヒレ・干しアワビ・イリコ(煎りナマコ)といった乾物を輸出しました。上記3点は、俵物と呼ばれました。 -

俵物役所

中国向け輸出商品を製造する俵物役所が1745年に設置されました。新地蔵と出島の中間付近です。1715年の幕府令では、俵物を決済手段にする貿易(いわゆる物々交換)は貿易上限額の枠外だったために、かなり生産されました。俵物役所跡 対馬藩蔵屋敷跡 長崎商工会議所発祥の地 名所・史跡

-

唐人屋敷跡には、

4travel未登録の優良スポットが。

無料で活字とビジュアルで唐人屋敷を学べるスポットです。 -

いざ、唐人屋敷の今昔ツアーへ!

まずは新地蔵から橋を渡って、唐人屋敷へ移動するところから。 -

事前警告!!

覗きは、犯罪です。

この先の閲覧は、自己責任でお願いします。

仕事や家族を失っても、当方は一切の責任を負いません。 -

広馬場

橋を渡って矢来門を潜ると、そこは広馬場。荷物を運ぶ人が行き来します。

遠眼鏡でズームアップすると、荷からこぼれ落ちたものは荷役の取り分になるので、わざとこぼす人もいます。 -

現在の景観

歩道の両側に門があります。広馬場と書かれています。矢来門跡です。門の奥が広馬場だったスペースです。道路の部分は、門に面した部分以外は海でした。写真の左枠外は、新地蔵の南東角です。唐人屋敷 象徴門 (誘導門) 名所・史跡

-

表門(一の門)

唐人屋敷への第一関門です。突破するには。写真のような乙名役人が発給した門鑑を所持していることが大前提でした。 -

左に、木製の一の門(表門)が描かれています。長さ54m奥行5.4mの建物の真ん中が門になっています。門鑑の確認等をする唐人番と、ボディチェック担当の探番による厳重審査があります。

-

一の門を越えると、許可を得た長崎商人が、唐人相手に生鮮品や日用品を売る市が立っています。中央の屋根の下では陶磁器/漆器、その前では鮑/金物/紙、左上から豆腐/鶏肉、鶏/魚/野菜、手前では薪を売っています。

石段の先に二の門があり、手前の番所から探番が、密貿易品を所持していないかボディチェックをしています。 -

構図を逆転しています。

中央に一の門、左に二の門に通じる石段があります。左上には、乙名部屋と呼ばれる唐人屋敷を管理する役所がありました。乙名は世襲ではなく、人材登用制の地役人でした。唐通事が詰める通事部屋、貨物取引を行う札所、唐人の荷物改兼唐船の網を保管する網小屋もありました。 -

二の門

唐人屋敷への出入口は、ここ1か所です。唐人屋敷は練塀、掘割、竹矢来で三重に隔離された空間でした。この先は、唐館行が許された特別な遊女以外の日本人は立入禁止です。 -

二の門の跡。

この先が唐人専用区画です。

緩い坂道になっているのが、お判りでしょうか。

隔離しやすいように、谷間を唐人区画にしました。なので、三方を山に囲まれています。唐人屋敷 象徴門(大門) 名所・史跡

-

こちらは、興福寺に移設された唐人屋敷二の門。

国の重文指定です。 -

二の門を越えて、道の左側には船頭部屋が描かれています。船員は船単位で指定された宿舎へ滞在しました。2階は船主/船頭等の個室、水夫等は1階で雑居しました。

道の右には、霊魂堂(幽霊堂 卍マーク)がありました。船主や船頭といった地位の高い者が長崎で客死すると、遺体をここに安置し、次に出航する船に乗せて本国へ送還しました。それ以下の人たちの遺体は唐寺へ埋葬されましたが、位牌は霊魂堂に祀られました。位牌が相当数になると船を出し、沖で位牌を流して霊が故国へ帰り着くようにしました。 -

土神堂

中国の民間信仰で、土地の神を祀ります。池に石橋が架かっています。 -

上:土地神の誕生日を祝う(土神堂)

旧暦2月2日から3日間、土神堂に舞台が設けられ、舞が行われました。日本人禁止エリアでしたが、この時は長崎奉行や地役人も舞台を見に入れました。

下:龍踊り

旧暦1月15日に土神堂の前で行われました。遊女たちも見学に招待されました。隣接する日本人町にも伝わり、長崎くんちになりました。 -

現在の土神堂

原爆被害などもあり、1977年に再建されました。土神堂 名所・史跡

-

堂内の本尊

-

かつてのメインロード

左が土神堂の壁です。古図を見ると、唐人屋敷のメインロードだったとわかります。突き当りには媽祖堂があります。 -

菩薩(媽祖)揚

右上に行列が見えます。船から上陸後、最初にするのは携行した媽祖像を天后堂(媽祖堂)へ安置することです。航海の保護を感謝します。

左上には、媽祖堂が見えます。ここが唐人屋敷の行き止まりです。

総代部屋

右中央には、唐人屋敷総代の屋敷があります。中庭には梅などの樹木もあります。唐人屋敷はピーク時に3000人ほどが暮らしていますが、いわゆる長屋生活を送っていました。 -

現在の天后堂(媽祖堂)

1906年に改築されています。天后堂 名所・史跡

-

本尊

媽祖は、天后聖母と呼ばれます。 -

唐人屋敷の堀跡

左側が唐人屋敷で、当時は練塀で囲まれ、塀の上には忍び返しが付いていました。

濠の右が外側で、竹矢来が巡らされました。明治25年に橋が架かりました。 -

古図では、媽祖揚げの行列が歩いていた付近です。明治期に一帯の土地を所有した森氏が、3つの橋を架設しました。おかげで、東山手へ直接行けます。

19世紀になると貿易は衰退し、来航は年一桁、1853年はゼロでした。

幕府と共に唐人屋敷は終わりを迎え、新地蔵跡(=新中華街)や外国人居留地に移転します。 -

1859年の貿易時自由化に伴い、新地蔵は役割を終え、唐人の居留地になりました。欧米の上海租界から大勢の商人が長崎を訪れ、中国人を通訳として伴いました。いわゆる華僑が進出し、横浜/神戸/長崎に中華街を作りました。

長崎新地中華街 名所・史跡

-

華僑は外国人居留地にも移住し、東山手には孔子廟が建設されました。アジアで最初に近代化を成し遂げた日本を目指して、清国の留学生も長崎を訪れました。中国人は、唐人から華僑に入れ替わります。

※唐通事のように、帰化して日本人と結婚した人たちの子孫もいます。孔子廟 中国歴代博物館 美術館・博物館

-

土佐商会(梅屋商店)跡

長崎に滞在した留学生の一人に、辛亥革命を起こした孫文もいます。土佐藩が設立した土佐商会を継いだ梅屋庄吉は、孫文の政治社会運動に賛同し、経済面で支援し続けました。建国後も、彼は長崎を訪れています。 -

郷土料理

条約改正で外国人居留地が廃止され、華僑をはじめとする外国人の居住の自由が実現した1899年に、華僑の陳平順が四海楼という中華料理店をオープンしました。場所は、唐人屋敷跡の旧表門付近です。そのときの看板メニューが、ちゃんぽんです。 -

現在は移転し、ちゃんぽんミュージアムを併設しています。

世話好きの陳は、留学生がいつも腹をすかしていることを気にして、速い安い美味いの3拍子が揃った支那饂飩を考案。というか、金がなくても食べさせていたみたいです。四海楼によると、ちゃんぽんの語源は、福州方言の吃飯(チャポン 飯食った?の意味)が訛ったとされます。陳が貧乏学生に声をかけて、まだなら店に呼び入れて腹いっぱいにさせた故事を引用しています。四海樓 グルメ・レストラン

-

ちゃんぽん

現在の四海楼は超高級店なので、大衆料理としてのスタイルを守っている共楽園の一皿をアップ。

陳の娘の清姫は特許出願を提案しましたが、彼は耳を貸そうとしませんでした。独占せずに広く普及して、みんなが口福になることを望んだからです。世話好きな陳らしい逸話です。 -

皿うどん

同じく陳低平順の考案。ソースが日本に普及したことを視野にレシピを考案。丼でなく皿に載っているのがショッキングで、名前が名付けたとか。ちゃんぽんと皿うどんは、完全に県民のソウルフードと化しています。 -

おまけ:皿うどん

長崎では、揚麺にとろみのある餡をかけるもののほかに、汁なしちゃんぽん的なものもあります。前者を細麺、後者を太麺といいます。両者とも、甲乙つけがたい美味しさです。

華僑というと金持ちを連想するかもしれませんが、料理/理髪/仕立てが定番の職で、大半は貧しい生活を送りました。日清戦争後の差別にも苦しみました。

次の旅行記↓

https://4travel.jp/travelogue/11828847

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

もっと見る

この旅行で行ったグルメ・レストラン

長崎市(長崎) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

108