2023/04/03 - 2023/04/08

559位(同エリア848件中)

![]()

chemireさん

- chemireさんTOP

- 旅行記501冊

- クチコミ168件

- Q&A回答0件

- 265,988アクセス

- フォロワー105人

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

和歌山城は、豊臣秀吉が紀州を統一した後、天正13年(1585)に、弟 秀長に築城させたのが始まり。

関ヶ原の戦い後に浅野幸長が入国し、連立式天守を建て、現在の本丸・二の丸・西の丸に屋敷を造築。

元和5年(1619)徳川家康の第10男 頼宣が55万5千石で入城し、水戸・尾張と並ぶ御三家の紀州徳川家が成立します。

その後、8代将軍吉宗、14代将軍家茂を輩出し、紀州徳川家は250年にわたり和歌山城を居城としました。

もともとは腰板張りのお城だったといわれていますが、寛政10年(1798)10代藩主 徳川治宝により白亜の天守となりました。

その後、落雷や空襲で焼失・再建を繰り返し、現在ある天守閣は、昭和33年(1958)に鉄筋コンクリートで再建されたものです。

- 旅行の満足度

- 4.5

- 同行者

- 一人旅

- 交通手段

- 徒歩

-

4月6日(木)

14:37

昼食を済ませて、西の丸から和歌山城の見学開始。天守閣内には入らず、城内を見てまわるつもりです。 -

和歌山城は、現在5つの入口があって、バスや徒歩で訪れると、西の丸広場から紅葉渓庭園・天守閣と見学するのが一般的のようです。

和歌山城公園 公園・植物園

-

最近、石垣の積み方に興味を覚えるようになったので、チェックしながら進みます。

-

西の丸庭園(紅葉渓)へ。

紅葉渓庭園 名所・史跡

-

西の丸庭園(紅葉渓)は、徳川頼宣が10年の歳月をかけて築造。

-

鳶魚閣(えんぎょかく)。釣殿風建築。昭和48年(1973)の再建。青もみじも良いですが、秋に訪れたら風情が増して素敵なんだろうなぁ。

-

御橋廊下。

-

平成18年(2006)に復元されました。

-

江戸時代、藩主とお付の者だけが、二の丸と紅葉渓庭園のある西の丸を行き来するために架けられた橋。

御橋廊下 名所・史跡

-

長さ27m、幅約3m。屋根を設け外からは見えないようになっていて、斜めに架かる橋として全国的にも珍しい構造だそうです。

-

御橋廊下を支える8本の橋脚は、水面下に穴を掘って礎石を置き、周囲を木桶のように囲み粘土などで固めて強度が高められています。

-

土足厳禁。通り抜けるので靴を持って上がります。

-

約11度の角度で斜めになっているため、草履をはいて渡る藩主が滑る事のないよう鋸歯状に造られているので、靴なしでは足裏がけっこう痛い。

爪先立ちで歩くか、段差を土踏まずに合わせればツボ押し効果があるかもなどと、無粋なことを考えながら渡りました。 -

当時、お殿さまは御橋廊下から眺める天守閣の姿がお好きだったそう。

-

お殿さま気分で見上げてみました。晴れていたら、もっと良かったのになぁ。

-

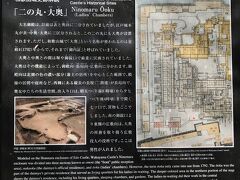

御橋廊下を出たすぐ横にある、地下部分の上を木製の板材などで覆って用いる地下収蔵庫の遺構。発掘された穴蔵は、明暦元年(1655)の火災以降、入口が閉ざされています。

-

ニの丸大奥。渡って来た御橋廊下が見えます。

-

大奥は、藩主の正室や側室たちの居館があった所。

-

江戸城の本丸が表・中奥・大奥に区分されると、和歌山城の二の丸にも大奥が設置され、御橋廊下側(西側)から、大奥・中奥・表に分けられました。

大奥があるのは、江戸城・和歌山城・名古屋城のみ。 -

二の丸中奥。藩主の居館と家老などの詰所、風呂や台所関係の部屋など、藩主のいわゆるの日常生活の空間。

-

桜まつりの提灯がたくさん飾られていたけれど、ソメイヨシノは見頃を過ぎたせいか、人出は少なく10数名の歩く人を見かけたくらい。宴会禁止の看板があったような。

-

中奥より。

-

この日は大安。中奥で、お城を背景に記念撮影をされている白無垢・紋付袴姿の方が2組いらっしゃいました。お幸せに。

-

ニの丸を行く忍者を発見。こんなに簡単に見つかっちゃったら忍じゃないけどね。

・・・・・・・

パンフレットより一部抜粋。

伊賀でも甲賀でもなく、「おもてなしの術」を操る忍者集団。石段が多く、そのためひとりでは登れない方を忍者が用意した車椅子で天守閣前まで案内する「忍者と一緒に和歌山城の術」を始めとして、「道案内の術」や「記念撮影お手伝いの術」など、いろいろなおもてなしを無料で提供する術を持つ。平成28年度 近畿運輸省局バリアフリー化推進功労者表彰を受ける。 -

ニの丸表。藩主の謁見や儀式を行なう場で、藩の政庁として役人が政務を司る場所。

-

明治4年(1871)の廃城令により二の丸御殿は、1885明治18年(1885)に大坂城へ移築されたが、昭和22年(1947)占領軍の失火により焼失。

去年の夏、大坂城を訪ねた時にそんな説明を見たような記憶が・・・ -

二の丸から大手門に向かおうとすると、伏虎像がありました。和歌山城の建つ山が虎の伏した姿に似ていたため、江戸時代には和歌山城は虎伏山竹垣城と呼ばれており、昭和34年(1959)に城の別名に因んで建てられたそう。

初代の像は、銅製であったため第二次大戦中に供出させられ、この像は2代目にあたります。 -

有吉佐和子さんの著書『紀の川』に、初代の伏虎像が登場しているそうです。これは読んでみなくては。

-

澄ましてるようにも、とぼけているような表情にも見える虎。邪気払いは託していないみたい。みんなを笑顔にしたいのかな。

-

歩いていると、15時ちょうどに「まりと殿さま」のチャイムが流れて来ました。とっても久しぶりに聞いた曲に、思わず口ずさんでしまった。

てんてんてんまり てんてまり・・・ -

雁木。最近、石の角度や幅も気にするようになってきた。

-

一の橋を渡って、けやき大通り側から見た大手門。

-

関ケ原合戦後、豊臣氏に代わり入城した浅野氏は城郭の増改築に着手し、岡口門側にあった大手口を北側の市之橋門側へ移した。徳川期の寛政8年(1796)大手門と改称。

-

一の橋。元和7年(1621)に架けられ、当時の呼称は市之橋。一の橋門が大手門と改称した際にも、橋はそのままの名を残しています。

架け替えを経て、現在の姿は平成13年(2001)に修築されたもの。 -

現在の大手門は高麗門形式で、明治42年(1909)に自然倒壊したため、昭和57年(1989)に復元。

-

大手門内側より。

紀州徳川家の表紋「三葉葵」と、裏紋の「三鍬形紋」。三鍬形紋の由来は、徳川家康が織田信長・豊臣秀吉と三人で、鍬形の兜をかぶって天下の時勢を論じた夢を見て、それを頼宣に語ったことから。

-

虎口。石垣で遮り進路をクランク状にして防衛体勢を強化したと、「わかやま歴史館」のシアタールーム(VR)で見たことを思い出しながら通ります。

-

石材の変わり目。

-

アップで撮ればよかったけど、左と右で石材が異なってます。

-

石材をチェックしたのはいいけれど、鏡石を見落としてしまった。

-

多分、ここは表坂。

-

坂を進むと、左手側が開けてきました。

-

松の丸跡。お天気が良ければ、眺望の良い所です。

-

松の丸跡から望む岡口門。

-

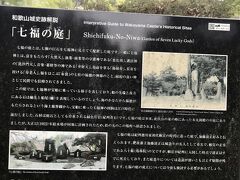

七福の庭。七福神の姿に似た名石で宝船乗合いを模して、藩始祖・徳川頼宣が藩の永久の隆盛を祈念して元和7年(1621)本丸御殿の中央に作庭。

その後、大正12年(1923)上水道貯水池の設置に伴い松の丸跡に移された。 -

このあたりで、雨雲が現れ始めて暗い写真になっちゃった。

-

天気予報によれば夕方から雨。どうか、まだ降らないでと思いながら坂道を上っていくと、

-

本丸御殿跡への階段がありました。

-

本丸御殿跡。お勧めビュースポットの1つでした。

-

本丸御殿跡より望む天守閣。

-

旧漢字。右から読みます。こういう古いものが残ってるのっていいなぁ。

-

坂の先に、天守閣が見えてきました(時間配分を間違えていたのを、この時はまだ気付かず・・・)。

-

16:07

やっと天守閣に到着。

和歌山城は築城の名手である藤堂高虎が普請奉行として初めて手がけた近世城郭と言われ、 大天守と小天守が櫓で結ばれる連立式で、姫路城、松山城と並ぶ三大連立天守のひとつ。

弘化3年(1846年)天守曲輪への落雷により、御殿をのぞく本丸の主要建造物が全焼。当時の武家諸法度では天守再建は禁止されていましたが、御三家という家格により特別に許可され、嘉永3年(1850)3重3階の連立式層塔型天守を再建。

その後、天守閣は和歌山大空襲で焼失しましたが、昭和33年(1958)に鉄筋コンクリートで再建されています。和歌山城 名所・史跡

-

また、忍者発見。

・・・・・・・

和歌山城と忍者のつながりがパンフレットに書いてありました。日本三大忍者伝書である「正忍記」を記した名取三十郎という紀州藩軍術指南役が、江戸時代に実在していたとか。

それから、和歌山の雑賀衆・根来衆は、忍者と言うより鉄砲等の特殊技術を生かした戦国時代の傭兵集団だそうです。 -

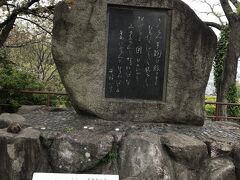

天守閣の前にあった「まりと殿さま」の歌碑。

-

まりと殿さま

昭和4年(1929年)発表

作詞 西條八十

作曲 中山 晋平 -

5番まであるとは知りませんでした。

-

石垣を見上げたら、あれ? 石落としがカーブしてる。ネットで調べたら、少し突き出しカーブの架かった独特の形をした袋狭間だそうで勉強になりました。

-

目を凝らしてみたら、シャチホコの頭がカッパのお皿みたいになってる。

お城ごとにシャチホコにもいろんな特徴があるんだって、今更ながらの大発見です。 -

天守台の石垣は、築城時に積まれた和歌山城の中でも最も古い石垣と考えられています。各所に、転用石(石塔や石仏など)が見られるのが特徴だそう。

・・・ 見つけられん。 -

天守二の門(楠門)から中は有料です。

二の門の窓は扉の外側に格子があって、その他の建物は格子の外側に扉。

敵に向かって鉄砲を撃つ・弓矢を射る時に、格子が邪魔することなく扉を盾にして武器を構えることが出来るかどうか。戦いの機能より、装飾を強調した魅せる建物なのか。

またひとつ、お城を見る楽しみが増えました。 -

扉が閉まっていると窓格子が見えません。徳川のお城は白い。そんな見方もあるんだと、今回も学ぶことばかりです。

-

紀州南高梅。やっぱりお土産は梅干しかな。

-

和歌山城整備基金支援自販機で、お茶を購入。微力ながら協力させていただきますなんて暢気にしていると、お土産屋さんが片付け始め出しました。

あっ!コインロッカーの使用時間って、何時までだったっけ?!

焦る気持ちを抑えるため、お茶を一口飲んだ後にパンフレットを見ると、わかやま歴史館のロッカー利用時間は 9時から17時までとなっています。

いまは16:20。ゆっくり見学してる場合じゃないかも。 -

とりあえず何枚か写真を撮って、西の丸方面へ向かい坂を下ります。

-

急いだ方が良いと思いながらも、段差や石の形が気になる。

-

振り返って。

-

気になるものが次々と現れます。

-

お城の敷地内には40の井戸があり、銀名水は、本丸の日常用水や籠城時の非常用水として使われたそうです。

-

離れて見た方が、御橋廊下の傾斜が分かりやすいです(あ~ 急がなきゃいけないのに) 。

-

鶴の渓。

-

往時、鶴が飼われていたと言う伝承から鶴の渓と呼ばれるこの場所には、緩やかな石垣があります。

この場所から、わかやま歴史館は思ったより近くて、無事にコインロッカーから荷物を取り出すことができました。 -

雨が降る前にJR和歌山駅へ向かおうと歩き出したら、お勧めビュースポットの表示を発見。

けやき大通り市役所前から見た天守閣と御橋廊下。たしかに、ここから見るお城はきれい。晴れていたら、もっと美観を楽しめるはず。 -

ビュースポットから、もう1枚。

今度こそ駅に行こうと歩き出したら、またも誘惑が。道案内板に名所が記されていて、見落としたことに気付いたので、キャリーケースを引きながら大手門から岡口門へと向かうことにしました。 -

南東に位置する岡口門。築城時は大手門(表門)だったが、浅野期の途中から搦手門(裏門)となる。

-

現在の門は、元和7年(1621)徳川家が建造したもので、空襲でも焼けずに残った旧藩時代の数少ない遺構。昭和32年(1957)岡口門と、それに続く土塀が国の重要文化財に指定される。

岡口門 名所・史跡

-

岡口門は桜ビュースポット。でも、今年は桜の開花が早すぎて葉桜になりかけています。しかも雲が多くて、まったく映えず。

-

櫓もあったようですが、時代とともに消失してしまいました。

-

お堀を見ていたら、ついに雨が降り出してきました。追廻門や刻印看板も見たかったけれど、天気予報によれば雨が強くなるようで無理しない方が良さそう。

-

荷物もあるし傘を差しながら歩き回るのは諦めて、岡口門から再び城内を抜けて駅方面に向かいました。

・・・・・・・・

パンフレットによれば、和歌山城の石垣は城主ごとに違いがあって、豊臣・桑山期(1585~1600)、浅野期(1600~1619)、徳川期(1619~1869 )を通じて積まれ、石材の種類も変わったり、刻印が多く見られるのが特徴だそう。

この日は、天守閣内の見学はしなかったけど、散策するだけで2時間以上。次回は、午前中からゆっくりと和歌山城の魅力を満喫したいと思います。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

2023春旅は明石・姫路・和歌山へ

-

前の旅行記

2023桜とお城を巡る旅(3)和歌山県初旅は有吉佐和子記念館から

2023/04/03~

和歌山市

-

次の旅行記

2023桜とお城を巡る旅(5) 華岡青洲の偉業を学ぶ

2023/04/03~

岩出・紀の川

-

2023桜とお城を巡る旅(1)明石城跡

2023/04/03~

明石

-

2023桜とお城を巡る旅(2)1日では見学しきれない姫路城

2023/04/03~

姫路

-

2023桜とお城を巡る旅(3)和歌山県初旅は有吉佐和子記念館から

2023/04/03~

和歌山市

-

2023桜とお城を巡る旅(4) 紀州徳川家の居城だった和歌山城

2023/04/03~

和歌山市

-

2023桜とお城を巡る旅(5) 華岡青洲の偉業を学ぶ

2023/04/03~

岩出・紀の川

-

2023桜とお城を巡る旅(6) 粉河寺

2023/04/03~

和歌山市

-

2023桜とお城を巡る旅(2)+ その3 姫路城西御屋敷跡庭園「好古園」

2023/04/04~

姫路

-

2023桜とお城を巡る旅(2)+ その1 姫路城天守閣

2023/04/04~

姫路

-

2023桜とお城を巡る旅(2)+ その2 千姫ゆかりの西の丸百間廊下・化粧櫓へ

2023/04/04~

姫路

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

和歌山市(和歌山) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 2023春旅は明石・姫路・和歌山へ

0

80