2019/06/07 - 2019/06/07

148位(同エリア5342件中)

![]()

walker2000さん

- walker2000さんTOP

- 旅行記129冊

- クチコミ237件

- Q&A回答13件

- 249,489アクセス

- フォロワー35人

妻も子供も今年の夏の旅行は国内がいいと言ったので、海外旅行の機会を失ってしまったのですが、マイレージがそこそこ貯まっていたので、妻と交渉の結果、北京なら行っていいとなったので、初めての北京観光一人旅に行ってきました。

【旅程】

今回の旅行記★印

●6/6 出国→北京(天壇、北海公園、什刹海、南鑼鼓巷)

★6/7 北京(天安門、紫禁城・故宮)

●6/8 北京(居庸関、明十三陵・神道)

●6/9 北京(動物園)→帰国

2日目はそもそも北京に旅行と決めたときから、絶対に外せないと思っていた紫禁城・故宮に行ってきました。以前訪れた瀋陽故宮と比べるとかなり広いので、紫禁城・故宮の外朝と内廷に分けて投稿となります。

◆印の説明は故宮博物院サイト

https://www.dpm.org.cn/

から主に拝借していますが、誤訳がありましたら、ご容赦ください。

- 旅行の満足度

- 5.0

- 観光

- 5.0

- 同行者

- 一人旅

- 一人あたり費用

- 5万円 - 10万円

- 交通手段

- 鉄道 徒歩

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

前回からの続き。

アイスを食べて休憩したあと、後左門から内廷に向かいます。 -

後左門の中にこういう写真撮影のセットがあります。

まさに小皇帝の出来上がり! -

小皇后も出来るようです

-

まずは鐘表館に向かってみることにします

-

左の小屋がチケット売り場のはずですが、なぜか閉まっていて誰もいません。仕方がないので、とりあえず、先に進みます。

-

◆奉先殿

明・清の皇室祭祀先祖の家廟です。明初に造営、清の順治14年(1657年)再建後、何度も修繕をされています。清の制度に基づき、凡遇朔望(陰暦1日、15日)、万寿聖節、元旦及び国家大慶など大祭の前殿。列聖列后聖誕、忌辰(命日)及元宵(旧暦1月15日)、清明節(3月節)、中元節(旧暦7月15日)、霜降節(9月中)、歳除(大晦日)などの日、后殿で"上香行礼"を行います。徽号、冊立、冊封、御経筵、耕耤(毎年春耕前に天子、諸侯が行う儀式)、謁陵、巡狩(視察)、回鑾(行幸からの還宮)、及び諸慶典を后殿で報告しました。

奉先殿の前で鐘表館の列に並びましたが、当然、チケットを買う場所もなく、結局入れずじまい。午門の入場チケット買う時に、合わせて買えるなら、買った方が良さそうですね。 -

仕方なく珍宝館のある方へやってきました。

こちらはちゃんとチケット売り場があり、パスポートの登録も無事にしてもらいました。 -

◆錫慶門

内廷外東路に位置し、寧寿宮区西南隅の大門。錫慶門外は広い空き地で、宮殿壁の北側に沿って、俗称「東筒子」路があり、南側は外奏事房6間があり、西南、西北には箭亭と奉先殿があり、さらに西には景運門があります。錫慶門内は東西に狭い小広場があり、東側にある斂禧門と相対、北は寧寿宮の正門皇極門、南は九龍壁。ここで見えるのは、錫慶門は寧寿宮と紫禁城を結ぶ要です。 -

まず入ってすぐに見えるのが九龍壁。

中国三大九龍壁の一つ by walker2000さん九龍壁 建造物

-

北海公園の九龍壁に比べて、あまり保存状態は良くなさそうです。

-

この九龍壁で有名なのがこちら

-

龍の腹の部分を瑠璃で作るべきですが、壊してしまったとかで、木片がこっそりはめられたとか。

-

九龍壁を後にし、寧寿宮区と呼ばれている場所の建物を巡ります

-

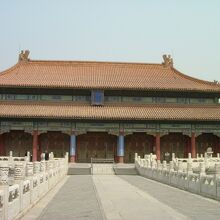

◆寧寿門

ここの一区域は元々、明代一号殿旧跡で、清の康熙28年(1689年)に寧寿宮を造営。乾隆37年(1772年)から41年(1776年)に寧寿宮を再建した時、乾清門に倣って門を建て替えましたが、門名は古いままです。 -

寧寿門

-

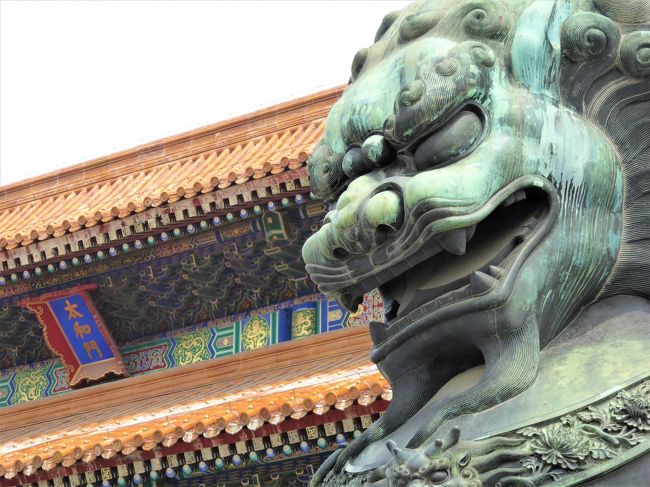

寧寿門の雌獅子

-

寧寿門の雄獅子

-

寧寿門を越えた先に皇極殿が見えます

-

◆皇極殿

皇極殿は寧寿宮の主な建築で、清の康熙28年(1689年)造営、当初は寧寿宮。乾隆37年(1772年)から41年(1776年)、寧寿宮一区建築時、寧寿宮を皇極殿に改称、

乾隆帝譲位後、臨朝受賀の場所。皇極殿は乾清宮に倣って改造。嘉慶元年(1796年)旧正月、太上皇乾隆帝がここで「千叟宴」を行いました。90歳以上の老人を招いて宴会をし、宴会時、群臣、老人ら5000人。嘉慶7年(1805年)、光緒10年(1884年)に修復。光緒20年(1894年)、皇極殿で慈禧(西太后)六十寿辰賀礼(60歳の誕生日)を行いました。光緒30年(1904年)西太后70歳誕生日前後、オーストリア、アメリカなど九カ国の使臣をここで個別に接見。慈禧死後、ここで棺を安置し、葬儀を行いました。皇極殿 建造物

-

扉にも龍の紋様

-

皇極殿

-

皇極殿

-

皇極殿の下に不思議なものがあったのですが

-

気になって撮影したものの、イマイチ何かわからず。お猿さんですかね?

-

皇極殿横の回廊が珍宝館でいろいろ展示されています

-

珍宝館

-

珍宝館

-

珍宝館

-

珍宝館を後にし、散策

-

こちらの門の前にも獅子がいます

-

こちらの門は養性門

-

養性門の天井も綺麗です

-

養性門をくぐると、これまた建物が見えてきます。

-

◆養性殿

清の乾隆41年(1776年)養清殿に倣って造営。乾隆帝が譲位後の起居の場所として準備されたが、実際に住んだことはありませんでした。

乾隆46年(1781年)かつてここで王公大臣らと饗宴が行われました。光緒年間慈禧太后が楽寿堂に住んでいるとき、この殿の東暖閣で朝晩の食事をしました。光緒帝はかつて養性殿に居住し、光緒29年(1903年)、慈禧太后とここで外国使臣夫人と接見しました。宣統元年(1909年)隆裕皇太后の徽号を受けたとき、王公大臣はここで慶祝礼を行いました。養性殿 建造物

-

こちらは扉が閉まっています。

-

ガラス越しに中を撮影

-

ここの外にも日時計が置かれています

-

続いて訪れたのがこちらの3階建ての建物

-

◆暢音閣

乾隆37年(1772年)建設を開始し、41年(1776年)完成。嘉慶7年(1802年)修繕、嘉慶22年(1817年)閣後(南)に巻棚頂屋根の扮戯楼(楽屋)を設置。

暢音閣は三重屋根で、高さ20.71、巻棚歇山頂(入母屋造)。閣は面闊(桁行)3間、進深(梁間)3間、南には5開間の扮戯楼(楽屋)が隣接し、平面は凸字型をしています。上中下の3段の舞台があり、上段が称福台、中段が称禄台、下段が称寿台。頤和園内の徳和園にある大戯楼は暢音閣に似せて建てられています。暢音閣 建造物

-

暢音閣・1階

-

暢音閣・2階

3階は角度的に下からは写真で撮れず。 -

観劇するにはこれだけ屋根があると見えにくくなかったのかと、気になりましたが。

-

暢音閣の目の前の建物がこちら

-

◆閲是楼

清の乾隆37年(1772年)造営。嘉慶13年(1808年)、台座を撤去し、階段に改め、23年東西配楼を解体し、回廊に建て替えました。

皇帝、皇后らの観劇の場所です。毎年元旦(春節)、万寿節(皇帝誕生日)など重大な祭日に皇帝、皇后と王公大臣がここで観劇を見て、大臣は両側の回廊に分かれました。慈禧太后六十寿典の時、光緒帝と皇后と王公大臣を従え、ここで10数日間観劇を見ました。閲是楼 建造物

-

暢音閣と閲是楼の観劇スペースを抜けて、少し広い広場のところに出てきました

-

◆楽寿堂

清の乾隆41年(1776年)、長春園の淳化軒に似せて建てられ、乾隆帝退位後の寝宮。「楽寿」の出自は『論語』で「知者楽、仁者寿」。乾隆帝の時代から『大禹治水図』の玉山が陳列されており、中国古代最大の玉雕。光緒20年(1894年)慈禧太后六十寿典後、ここの堂に居住し、西暖閣を寝室としました。 -

楽寿堂に入ってみます

-

楽寿堂にも宝座があるようです

-

楽寿堂の中にいろいろ展示物がありますが

-

一番はこちらの大禹治水図玉山

-

少し拡大。「禹」の治水事業の功績を後世に伝えるために、玉山に細かく掘らせたのだとか

-

ちなみに裏面。細かく文字が刻まれています。

-

続いて訪れたのはこちら

-

◆頤和軒

乾隆37年(1772年)造営、嘉慶7年(1802年)、光緒17年(1891年)の二度再建。

頤和軒前の台座には日晷(日時計)があり、台座と楽寿堂には通路があり、通路両側には瑠璃花池があります。 -

頤和軒

頤和軒 建造物

-

瑠璃花池ですが、ここにも可愛らしい龍の装飾

-

ちなみに、頤和軒とは関係ないですが、置かれていた立て看板を撮影。宮猫という紫禁城に住み着いている猫がいるようで、餌を与えないでねっと。

-

頤和軒

-

ここも内部に宝座

-

螺鈿細工もいくつかあり、これは文字に螺鈿

-

螺鈿細工の花の置物

-

頤和軒の裏手で、小さな裏庭のようなスペース

-

どこにでも龍を見かけます

-

頤和軒裏の眺め

-

頤和軒から符望閣へ向かいます

-

門をくぐって、ここも符望閣の裏庭のような場所

-

いろいろな建物の中を抜けてきたので、この辺りで、少々迷子気味。ただし、一方通行なので、皆さんの後をついていくだけですが。

-

◆符望閣

寧寿宮花園第四進院のメイン建築。清の乾隆37年(1772年)、建福宮花園延春閣に似せて造営。嘉慶7年(1802年)、光緒17年(1891年)再建。閣は2階建てで、方形、周囲に回廊があり、下階は四面各5間、上階は四面各3間。重檐四角攢尖式屋根、黄色と藍色の瑠璃瓦で覆われ、黄色の瑠璃宝頂が置かれています。

乾隆年間、毎年の旧暦12月21日に皇帝は、ここで御前大臣、御前行走、モンゴル王侯・貴族、皇族との饗宴を行いました。 -

符望閣の走獣は珍しく青色の瑠璃

-

符望閣の前(北側)にも建物がひっそりたたずんでいます

-

◆倦勤斎

清の乾隆37年(1772年)建福宮花園敬勝斎に似せて造営。南向きで、面闊(桁行)9間。巻棚硬山式屋根、緑と黄色の瑠璃瓦で覆われています。 -

そしてこの辺りではクライマックスともいうべき、珍妃井

-

◆珍妃井

清の光緒26年(1900年)、八カ国連合軍が北京を攻撃したとき、慈禧太后と光緒帝は西安へ逃走。立ち去る前、慈禧太后は景祺閣の北小院で幽閉していた珍妃を頤和軒まで呼び寄せ、太監崔玉貴らに命じて、貞順門内の井戸の中に溺死させたため、この井戸は「珍妃井」と名付けられました。 -

悲劇の物語ということですが、それにしても、この井戸細い!

-

見た目は単なる井戸ですが、ここも長蛇の人だかり

-

寧寿宮区と呼ばれる区域をやっと抜け出しました。ここが北側の出口になるので、内廷正門の乾清門の方へと戻ります。

-

寧寿宮区と東六官の間を通る赤い壁の通路「東筒子」。個人的には映画ラストエンペラーで溥儀がここを自転車で走り抜けるシーンが思い出されます。

-

ずっと赤い壁ではなく、レンガがはめ込まれたような場所があったのが

意外 -

東六官の方へ少し寄り道です

-

紫禁城の中で明らかに異様な建物がこちらの延禧宮

-

◆延禧宮

内廷東六官の一つ。明の永楽18年(1420年)造営、初めの名は長寿宮。明の嘉靖14年(1535年)、さらに延祺宮と改称し、清代に延禧宮に改称。康熙25年(1686年)再建。明清両朝とも妃の居住。清の道光帝の恬嬪や成貴人がかつてここに居住していました。延禧宮は元々、東六官その他五宮と同格でしたが、道光25年(1845年)、延禧宮で火災があり、正殿、后殿、東西配殿など25室が焼失、宮門だけが残りました。宣統元年(1909年)、延禧宮跡地に、3階建て西洋式建築ー霊沼軒(又の名を水晶宮)を再建しました。この殿の建物はすべて鋳鉄で作られていますが、財政難のため、宣統3年(1911年)冬、未完のまま、建設を中止することに。1917年張勲が溥儀の復辟を策した際、延禧宮北側が討逆軍の空爆で破壊され、

1931年に文物倉庫として改修されました。 -

どうやらVRで完成後の建築をスマホで見られるらしいです

-

建物は西洋式建築ですが、図柄はこういう中華風なところがあったりします

-

延禧宮

-

延禧宮

-

延禧宮

-

東六官の次の官へ向かいます

-

西隣は今は陶磁器の展示がされています

-

こちらは景仁宮

-

◆景仁宮

内廷東六宮の一つ。明の永楽18年(1420年)造営、初めの名は長安宮。

嘉靖14年(1535年)に景仁宮に改称。清の順治12年(1655年)、明代初めの構成で再建。

明代、妃と嬪が居住し、清代は皇后と妃が居住。清の順治11年(1654年)、玄よう(ようは火偏に華)(康熙帝)がここで生まれました。康熙42年(1703年)、和碩裕親王・福全喪に際し、康熙帝は彼の兄を悼んで、再びこの宮殿に仮住まいしました。雍正帝熹貴妃(乾隆帝の母、崇慶皇太后)、咸豊帝婉貴妃、光緒帝の珍妃がこの宮に居住していました。景仁宮 史跡・遺跡

-

景仁宮中の陶磁器の数々

-

陶磁器の数々

-

陶磁器の数々

-

陶磁器の数々

-

陶磁器の数々

-

景仁宮を出てきましたが、そろそろ体力を考えて、内廷東六宮はここまでにすることに。

-

改めて保和殿の背面にやってきました。立派な石雕があります。

-

◆大石雕

保和殿後の石雕は上中下の3つに分かれており、その中で最も下の石雕の長さは16.57m、幅3.07m、厚さ1.70mで、紫禁城中最大の一つで、俗称大石雕。今ある花紋図案は清の乾隆26年(1761年)に彫刻を直しています。大石雕上部の彫刻は皇帝を象徴する「九五至尊」の九匹の蟠龍図案で、下部は海水江崖の図案。

大石雕は北京房山の大石窩で採掘され、冬に道路沿いの井戸から水を汲み上げ、道を凍らせて、その後、紫禁城迄引いて運ぶ方式を取りました。 -

そろそろ後三宮と呼ばれる方に向かいます。その前に、目の前の門をくぐります。

-

乾清門

紫禁城内廷の正宮門。明の永楽18年(1420年)造営、清の順治12年(1655年)再建。

乾清門は内廷と外朝の往来の重要な通り道で、清代は処理政務の場所でもあり、清代の「御門聴政」、斎戒、典礼儀式などが行われました。乾清門 城・宮殿

-

乾清門・雌獅子

-

乾清門・雄獅子

-

乾清門にも天花

-

いよいよ皇帝の住まいへ向かいます

-

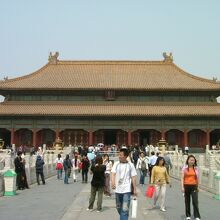

目の前に立派な建物が見えてきました

-

たまたまお揃いのミッキーTシャツを着た親子を正面に撮影してしまいましたが

-

◆乾清宮

明の永楽18年(1420年)造営、清の嘉慶3年(1798年)再建。乾は『周易』の中の卦名で、乾は天を代表しています。

乾清宮は明代永楽年間より、清代康熙年間まで、ずっと皇帝処理政務と

居住の寝宮でした。清代雍正帝は寝宮を乾清宮から養心殿后殿へ移し、処理政務も養心殿へ移しましたが、乾隆時代に乾清宮で処理政務を行いました。乾清宮はまた、明清両代皇帝死後の停霊の地(埋葬前に一時的に棺を置く場所)で、「寿終正寝」を示します。

乾清宮内の「正大光明」額の後ろに、清代雍正帝は秘密建儲を創立し、

皇帝が選定し、自筆で親書の皇位継承者の名前を箱内に納めます。皇帝死後、箱が開けられ、秘密に決められた皇太子が即位しました。乾清宮 城・宮殿

-

乾清宮

-

乾清宮

-

乾清宮

-

乾清宮の後ろに回ってきました

-

◆交泰殿

元の名は中圓殿、明の嘉靖14年(1535年)、交泰殿に改称。

「交泰」の出自は『周易』:意為天地相交、陰陽協和。それゆえ、交泰殿は乾清宮(天)、坤寧宮(地)の間にあります。

殿の平面は四角形、屋根には銅鍍金宝頂を置き、中和殿とほぼ同じ形式。殿内真ん中には宝座(皇帝専用の椅子)、宝座の後ろには康熙帝の筆をまねた乾隆帝の「無為」の額が架かっています。下には乾隆帝直筆の「交泰殿銘」の屏風。左側(東側)は銅壺滴漏(水時計)、右側(西側)は大自鳴鐘(置時計)。

清代皇后は千秋(皇后誕生日)、元旦(春節)、冬至の三大節にここで朝賀を受けます。乾隆13年(1748年)、乾隆帝は二十五宝璽をここに収蔵しました。交泰殿 寺院・教会

-

交泰殿

-

交泰殿の走獣は7匹

-

交泰殿

-

交泰殿

-

交泰殿の裏に回り、後三宮最後の宮

-

◆坤寧宮

明代皇后の寝宮。伝統的に前面の乾清宮は皇帝、坤寧宮は後ろ寝宮。「乾清」「坤寧」は道徳経「天得一以清,地得一以寧」から、皇帝は天(卦名で乾)、皇后は地(卦名で坤)から名付けられました。

坤寧宮は明の永楽18年(1420年)造営。現在の坤寧宮は清の順治12年(1655年)に盛京(瀋陽)の清寧宮に似せた、再建後の様式です。門は真ん中ではなく東側に寄り、満州族特色の口袋房の様式となっています。清朝康熙帝の時、東側の両部屋は皇帝の新婚の居室です。同治帝、光緒帝、溥儀の結婚も坤寧宮で行われました。雍正帝以後、皇帝は養心殿に移り、皇后も坤寧宮には住みませんでした。西側四部屋は薩満教(満州族のシャーマニズム)の祭祀の神堂として使われてきました。坤寧宮 城・宮殿

-

坤寧宮

-

坤寧宮

-

坤寧宮

-

そろそろ後三宮を後にしますが、振り返って、交泰殿と乾清宮

-

最後となりますが、坤寧門を抜けて御花園へ向かいます

-

門を抜けて目の前は二本の木が重なりあった連理柏と呼ばれる木がお出迎え

-

かなり疲れてきたのではしょり気味ですが、こちらは絳雪軒。今はお土産屋さんになっています。

-

初めに借りた音声ガイドがこの辺りの解説をしていて、そこで初めて気づきましたが、この目の前の枯れ木のようなものは

-

よく見ると文字が彫られている通り、枯れ木に見えて、立派な石ですね

-

◆万春亭

明の嘉靖15年(1536年)造営。五行方位に基づき、東方に属するのが春、万春亭は御花園の東側にあり、ゆえにその名がつけられています。

清代かつてここに関帝像が供えられていました。 -

庭園の建物なので、あまり期待はしていなかったですが

-

天井には立派な龍です

-

万寿亭を出てきました。この辺り、他にも古樹があり、誰もが木の間に入って記念撮影

-

どこかの番組と同じく池の水を抜いているのか、投げ込まれたコインだけ吸い込んでいるのか

-

すぐ近くには堆秀山

-

堆秀山

-

獅子はよく見ましたが象さんも鎮座しています

-

一頭だけではなく、もう一頭

-

まだまだ見るところは多そうですが、暑さと疲れでそろそろ限界なので、出口へ向かいます

-

御花園の出口にある承光門

-

目の前は最後の門となる神武門

-

神武門の城楼にも登ることができます

-

北側では景山公園と北海公園の白塔が見えます

-

◆神武門

紫禁城の北門、明の永楽18年(1420年)造営、明代は玄武門と称しました。清の康熙年代再建し、康熙帝玄よう(ようは火偏に華)の名諱を避けるため、神武門と改称。

清代三年毎に一度の選秀女(秀女の選抜)はこの門から宮殿に入りました。1924年溥儀は宮殿から追放され、即日出宮の時、この門から退去しました。神武門 史跡・遺跡

-

ついに紫禁城ともお別れです

-

濠を歩きながら

-

東北角の角楼に到着です。

このあと、昼ご飯も食べずにホテルに戻って、ひと眠りするのでした。

今回も長い投稿となりましたが、皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

初めての北京観光

-

前の旅行記

初めての北京観光:紫禁城(故宮博物院)・外朝★さすが皇帝の城は広かった前編★

2019/06/07~

北京

-

次の旅行記

初めての北京観光:居庸関★万里の長城という山登り編★

2019/06/08~

北京

-

初めての北京観光:天壇★憩いの公園編★

2019/06/06~

北京

-

初めての北京観光:北海公園・什刹海と大運河・南鑼鼓巷★水辺の散策編★

2019/06/06~

北京

-

初めての北京観光:天安門広場とまとめ編

2019/06/06~

北京

-

初めての北京観光:紫禁城(故宮博物院)・外朝★さすが皇帝の城は広かった前編★

2019/06/07~

北京

-

初めての北京観光:紫禁城(故宮博物院)・内廷★さすが皇帝の城は広かった後編★

2019/06/07~

北京

-

初めての北京観光:居庸関★万里の長城という山登り編★

2019/06/08~

北京

-

初めての北京観光:明十三陵・神道★陵墓への不思議な道編★

2019/06/08~

北京

-

初めての北京観光:北京動物園・大熊猫館★萌えるパンダ編★

2019/06/09~

北京

-

初めての北京観光:北京動物園★パンダだけじゃないよ編★

2019/06/09~

北京

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 初めての北京観光

0

145