2018/03/27 - 2018/03/27

6873位(同エリア7102件中)

![]()

ドクターキムルさん

- ドクターキムルさんTOP

- 旅行記7517冊

- クチコミ134件

- Q&A回答247件

- 6,309,421アクセス

- フォロワー39人

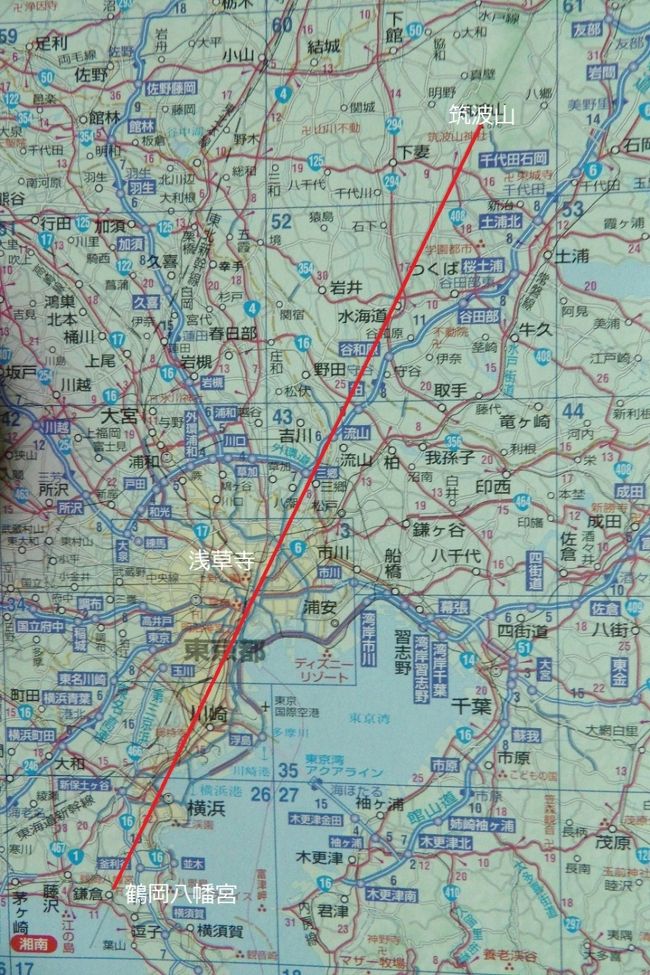

地図上での鶴岡八幡宮・浅草寺・筑波山の方角・位置から、「鶴岡八幡宮は浅草観音と筑波山に守護されている」(https://4travel.jp/dm_shisetsu_tips/14133321)ことは明白な事実である。

治承4年(1180年)、平家打倒のため挙兵した頼朝は、8月24日には石橋山の合戦で完敗し、命からがら房総に落ち延びる。房総で兵を整え、10月6日に鎌倉に入った。そして、10月12日には由比若宮(元八幡)を現在の地である小林郷北山に遷座している。鎌倉に入って1週間もしないうちに鶴岡八幡宮の遷座地を決めているのであるから、房総に落ち延びていた時に陰陽師から、浅草観音と筑波山を結んだ線が鎌倉を通っており、浅草観音と筑波山に守護された場所である鎌倉の地を薦められたのであろう。平安時代末には測量技術がGPSを用いる今日ほどではなかったとしてもそれなりの精度はあったはずだ。

「吾妻鑑」には千葉介常胤が「今のおられる所は、たいした守りやすい土地(要害の地)でもなし、ましてや先祖の謂れも無い。速やかに相模の鎌倉へ行かれるが良い。」と進言している。

しかし、100mから162m~164m程度の山々では尾根に道が出来て里人が往来するが、お城の城壁の役割はない。それにしても、鎌倉は狭く、東国支配の拠点には十分でも全国支配の政権の軍都としては狭すぎている。

また、鎌倉は兄・鎌倉悪源太義平の本拠地であり、頼朝の父・義朝は鎌倉を離れて東逗子の沼間に館を構えていた。源氏の棟梁を名乗るなら先代の父の館に入るのが筋のようにも思える。全国支配の政権を狙っていたのであれば、逗子は十分な広さがある。

しかし、「神社の系譜 なぜそこにあるのか」 宮元健次 著(光文社新書)(2006年4月2日)にある図から平安時代末にはなかった寺社と明らかに位置が異なる元鶴岡八幡宮(由比若宮)を削除すれば、浅草観音と筑波山が残る。それは小学生でも現代の地図上に直線を引くことで確認することができる。

頼朝の守り本尊は聖観音であり、浅草観音を信仰する理由がある。また、「吾妻鑑」にも浅草寺のことは何度か出てくる。守り本尊のおかげで命拾いしたと思えば、より観音信仰が深まるであろう。

また、「吾妻鑑」に筑波山神社を参拝して神領を寄進したことも記載されている(https://4travel.jp/travelogue/11384324)。

鶴岡八幡宮の守護として浅草観音と筑波山を頼ったが、頼朝自身の守り本尊、守護神としていることは確かなことだ。

軍都・鎌倉の都市計画がこの鶴岡八幡宮の遷座と若宮大路の造成に始まるとされるが、石橋山の合戦で完膚なきまでに打ちのめされた頼朝の心の内を垣間見るべきである。

(表紙写真は地図上に引かれた直線)

PR

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

ドクターキムルさんの関連旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

1