2019/11/03 - 2019/11/03

7位(同エリア369件中)

![]()

旅猫さん

旅の最終日。

この日は、福塩線と言う地方路線に乗り、神辺と新市を巡る。

今回訪れた備後国には、ふたつの一宮が鎮座する。

今回は、そのひとつである吉備津神社を参拝することにしていたのだが、思わぬところで、もうひとつの一宮にも出会うことになった。

- 旅行の満足度

- 3.5

- 観光

- 3.5

- グルメ

- 3.5

- 交通

- 2.5

- 同行者

- 一人旅

- 一人あたり費用

- 5万円 - 10万円

- 交通手段

- 新幹線 JRローカル 徒歩

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

7:47発の福塩線の府中行きに乗車。

車内は空いていたが、6人組のガラの悪い外国人が座席を占有し、大声でしゃべり、そのうち二人は大音量で音楽を流していて最悪だった。福山駅 駅

-

15分余り続いた不愉快な時間は、神辺駅到着で終わった。

降り立った街はとても静かでホッとする。

とりあえず、地図を頼りに、宿場のあったほうへと歩いていくことにする。

途中では、古い民家がそこそこ建っていた。神辺 名所・史跡

-

そして、15分ほど歩くと、宿場らしい町並みが現れた。

その街並みを歩いていくと、西本陣菅波家の立派な建物があった。

神辺宿には二つの本陣があり、現存するこの西本陣が『神辺本陣』として保存公開されているのだが、時間が早く、見学することはできなかった。神辺本陣 名所・史跡

-

本陣の建つ辺りには、宿場らしい町並みが残っている。

神辺は、中世には城下町として整備されたそうだが、福山城が築城されてからは、山陽道の宿場町として栄えたらしい。

今でも、往時の賑わいが微かに感じられる。 -

本陣の先で、街並みは大きく鍵の手に曲がっていた。

道なりに進むと、酒蔵の建物が左手に見えてきた。

看板には、『天寶一』の文字。

昨夜呑んだお酒を醸している酒蔵だった。

こんな偶然もあるのだな。天寶一 名所・史跡

-

その酒蔵のすぐ近くでは、見落としそうな東本陣跡の小さな木板も見つけた。

東本陣の跡は、完全に住宅街となってしまっていた。

その斜向かいには、敷地の割にはこじんまりとしたお社が建っていた。

七日市荒神とあったので、町の神様として祀られているもののようだ。

神辺のお邪魔したご挨拶をここでさせていただいた。 -

その先には、特別史跡だと言う『廉塾・菅茶山旧宅』があった。

管茶山は、酒造業を営んでいた東本陣に生まれた人で、京都で朱子学を学んだあと、地元に塾を開いたのだそうだ。

ここは、その管茶山が開いた塾と居宅の跡で、建物の他に菜園や養魚場なども残っている。

こちらもまだ開いていなかったので、外から眺めるだけにした。廉塾ならびに菅茶山旧宅 名所・史跡

-

この後、宿場の南側にある神辺城跡の麓へと向かう。

そこには、管茶山の墓があるで訪れてみることにしたのだ。

行ってみると、寺の墓地にあるわけではなく、薄暗い森の中にあり、少し躊躇した。

とは言え、このまま素通りでは失礼なのでご挨拶に。

すると、そこにはいくつかの墓があり、どれもきちんと屋根付きの覆いの中に入っていて、管茶山の墓は囲いが朱色に塗られていた。 -

管茶山の墓から駅へと戻る途中に、大きな神社があった。

天別豊姫神社と言う社で、主祭神は豊玉姫命だそうだ。

初日に参拝した沼名前神社の祭神が、豊玉姫命の父神である豊玉彦命(大綿津見命)だったので、これも縁かと思い、立ち寄ることにした。 -

境内は広く、池や多くの摂社や末社がある。

社務所にご朱印帳を預け、石段の上にある本殿に参拝することにした。

石段を登って行くと、途中に絵馬舎と呼ばれる建物があった。

その脇に立っていた看板には、この先の石段は後から造られたもので、絵馬舎の脇から延びる細い道が昔の参道だとある。 -

それならばと、その古い参道を歩いてみることにした。

石段が出来てから使われなくなっていたものを整備したそうで、かなり綺麗だった。 -

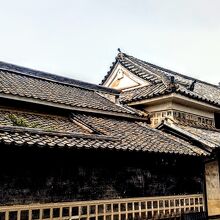

石垣に沿って登って行くと、社殿が見えてきた。

拝殿は思ったよりも質素な感じの建物だったが、明治11年(1878)に建立された本殿は、なかなか立派だった。 -

駅へ戻り、9:48発の列車に乗り、新市駅と向かう。

その途中で、ふと、ひとつ手前の上戸手駅との間に古い街並みがあったことを思い出し、急遽、上戸手駅で降りることにした。

降り立った上戸手駅は、駅舎も無い小さな無人駅だった。上戸手駅 駅

-

駅から新市駅の方へと向かうと、すぐに広い境内を持つ神社があった。

素盞嗚神社とあり、由緒書きを読んでみると、何と、ここも備後一宮だった。

この日三度目の偶然に、正直驚く。

思わぬところでもうひとつの備後一宮に出会えたので、迷わず参拝することにした。

本殿は、福山藩の初代藩主である水野勝成によるものらしい。素盞嗚神社(天王社) 寺・神社・教会

-

参拝した後、本殿脇の門から外へ出ることにする。

すると、門の脇に説明版があったので読んでみると、この門は、神社の南西にあった相方城と言う山城の城門だったらしい。

しかも、別の山門も同じ城から移築されたものだった。

調べてみれば、戦国時代に造られた、日本最古級の城門のようだ。 -

素戔嗚神社を後にして、もう一つの一宮である吉備津神社へと向かう。

途中に街道筋らしい町並みがあったが、思ったよりも風情ある建物は少なかった。 -

神谷橋で神谷川を渡ると、橋の西詰に道標があった。

刻まれていたのは、「右 一宮へ八丁」と「左 石州道」。

ならばと右の細い道へと入ってみることにした。

しばらく歩くと、地図に歴史民俗博物館があるのを見つけたので、寄ってみることにする。福山市しんいち歴史民俗博物館 美術館・博物館

-

この日やっていた企画展は、刀の茎に光を当てたものだった。

展示室には、備前長船などの名刀が飾られて、なかなか見ごたえがあった。 -

博物館を後にして、先へと進む。

すると、住宅街の中に、薔薇がたくさんある家があった。

小さな薔薇園もあり、無料で開放しているようだった。 -

さらに歩いていくと、大きな池が現れた。

溜池のようだったが、吉備津神社の境外社である厳島神社が鎮座していた。

その池の畔を歩いていると、雨が降ってきた。 -

その池の西側に、目指す吉備津神社の参道があった。

鳥居を潜ると、江戸時代に建てられたという下随神門がある。

その門を潜ると、石灯篭が並ぶ長い参道があり、石段を上がると上随神門の前に出た。備後一宮吉備津神社 寺・神社・教会

-

神楽殿の後ろの石段を上ると、ようやく拝殿が現れた。

拝殿の前は、七五三で訪れた家族連れで賑わっていた。 -

参拝後、境内を散策。

本殿の裏手には、遺跡があったらしいが、発掘後に埋め返されたそうだ。

ここには、依然、多宝塔が建っていたらしく、遺跡は、その前身の建物の痕跡だったようだ。 -

社殿の左手も社があったので、立ち寄ってみる。

十二社と呼ばれる社で、吉備津彦命の親族十二柱が祀られているそうだ。

ご利益は、大願成就と縁結びだと言うので、こちらにもお参りをしておいた。 -

帰り際、参道の途中にあった櫻山神社にも立ち寄った。

簡素ながらも趣のある社殿だったので観に行ったのだが、祭神は、元弘の乱の際にこの地で自刃した櫻山茲俊だった。 -

今回の旅もそろそろ終わり。

吉備津神社から新市駅へ戻るのだが、歩き過ぎたのか、足がが痛くなっていたのでタクシーを呼ぶことにした。

しかし、予約でいっぱいとのことで、仕方が無く歩くことにする。

駅まで20分ほどだと書いてあったが、なかなか着かず、結局30分近く掛かった。

時間を見ると、ちょうど列車が出る時間。

間に合わないと思ってホームに駆け込むと、まだ列車が停まっていた。

行き違いの列車が遅れていて、発車を見合わせていたので助かった。新市駅 駅

-

12:44発の列車は、少し遅れて新市駅を出発。

それでも、終点の福山駅には定刻に到着した。

帰りの新幹線までまだ時間があったので、駅前の麺処で福山ラーメンなるもので朝食を。

駅そばのような店だったが、なかなか美味しかった。あじわい処 麺 福山店 グルメ・レストラン

-

新幹線のホームへ上がり、列車を待つ。

ホームからは、今回は行けなかった福山城跡が望めた。

そして、14:03発の『のぞみ30号』に乗り、一路東京駅へ。

二泊三日の備後路への旅。

鞆の津の街や阿伏兎観音、そしてふたつの備後一宮など、印象に残る旅だった。

特に、鞆の津は気に入ったので、いつかまた、ゆっくり訪れたいと思う。

その時には、瀬戸内の島にも渡ってみたいものだ。福山城 名所・史跡

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

もっと見る

この旅行で行ったグルメ・レストラン

福山(広島) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 【備後国】

0

28