2016/11/04 - 2016/11/04

19位(同エリア1150件中)

![]()

こあひるさん

これまで山寺には、新緑、雪・・・と、季節を変えて2度訪れた。

次は紅葉・・・と思っていたのに、なかなかタイミングを合わせられなくて・・・最後に山寺を訪れてから・・・まもなく3年が経つ。

今年は秋の宿泊旅行のプランがないので、近場の紅葉を、日帰りで見に行けるチャンスが多い年。

よし!今年こそ、山寺の紅葉を見に行ってみよう!と思い、見頃だという情報を得て、お天気がよさそうな平日・・・ひとりでお出かけしてみたのである。

宝珠山 立石寺(=山寺)

http://www.rissyakuji.jp/

初夏・・・新緑の山寺旅行記

http://4travel.jp/travelogue/10778970

冬・・・雪の中の山寺旅行記

http://4travel.jp/travelogue/10855091

- 旅行の満足度

- 4.5

- 同行者

- 一人旅

- 交通手段

- JRローカル

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

仙山線で、1時間に1本ほどの山形行きに乗り、11時過ぎに山寺駅に到着。

紅葉が見頃になっているという情報もあり、いつもより降り立つ人がやや多いかも・・・ツアーの団体さんも多いようだし、観光バスも見かけました。

天気予報では(仙台のですが)ほぼ晴れ・・・のはずだった・・・山形方向に向かって山地帯に入ると・・・お天気がガラリと変わりショックを受けることが多いのですが・・・今日もやはり・・・山寺駅に着く前に、車窓にちょっと雨粒なんかついたりして・・・引き返そうか・・・とすら思いました。

駅に着いた時には・・・雨は止んでましたが・・・風がやや強く、すご~~く冷たくて寒いです。空もどんよりなので・・・雨、降らないでね~~と願います。山寺駅 駅

-

ちなみに、大きい荷物があっても、駅舎から外に出る手前にコインロッカーがありますし、外に出てから、見晴らし台やトイレのある手前にもコインロッカーがありますので、大丈夫です。

途中のお店でも預かってくれるところを見かけたような気がします。 -

駅前から・・・早速、山寺(=立石寺)へと向かいます。

正面に見えるのは、旧・山寺ホテル。平成19年まで、現役のホテルとして使用されていましたが、現在は『やまがたレトロ館 旧山寺ホテル』として使われおり、見学もできます。 -

山々の木々には、紅葉しないものもありますが、色づくべきものは、すでにお化粧を済ませているようです。

-

立谷川にかかる宝珠橋を渡ります。

-

宝珠橋のたもとには、対面石と呼ばれる巨石があります。

-

山寺は3度目ですし、今日は紅葉撮りメインなので・・・お寺の拝観などはかなりざっくりいきますので・・・。

登山口の石段を上がると・・・根本中堂。

今まで山寺を2度訪れましたが、仏像に興味を持っていなかった頃なので・・・堂内に入ったことがなかったのです。

今日は初めて堂内に入って、内陣の仏さまを参拝させていただきました(内陣参拝料200円)。

堂内には、慈覚大師作と伝えられるご本尊の薬師如来坐像が祀られていますが、こちらは秘仏で、2013年に御開帳がありました(←仏像好きになる前だったので・・・惜しいわ・・・)。

脇侍の日光・月光両菩薩と十二支天、文殊菩薩と毘沙門天を拝観できました。保存状態もよく、なかなかの美仏でした。やや暗めで見辛かったですが、傍まで近づいて、ゆっくり見ることはできました。

また、比叡山から分けられ、建立当時(860年)以来、一度も消えることなく護られてきた法灯がありました。過去に、織田信長の焼討ちにより、本山延暦寺の法灯が消えた際、延暦寺再建時に、逆に立石寺から分けたといわれています。 -

宝珠山立石寺・・・通称『山寺』と呼ばれるこのお寺・・・天台宗のお寺で、創建は、貞観二年(860年)天台座主第3世・慈覚大師円仁によって建立されました。

堂塔300余り、鎌倉時代には大いに栄えましたが、室町時代に戦火に巻き込まれ衰退してしまいます。しかしながら、江戸時代になり、1420石の朱印地を賜り、堂塔が再建整備されました。

元禄二年(1689)には、松尾芭蕉が奥の細道の紀行の際この地を訪れ、「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」の名句を残しました。

現在は、約33万坪の境内を持ち、その中に、大小30余りの堂塔が残っています。

現在の根本中堂は、延文元年(1356)初代山形城主・斯波兼頼が再建した、入母屋造・五間四面の建物で、ブナ材が全体の6割ほど用いられ、ブナ材の建築物では日本最古といわれます。 -

境内は、紅葉する色とりどりの木々ばかり・・・という感じではないようです。

-

山門の方へ向かいます。

-

冷たい風が強く吹いているので・・・かざぐるまが激しく回っています。

-

境内でも、山のふもとのこの辺りは・・・紅葉には少し早いのかな。

相変わらず、怪しい雲に覆われているけれど、つかの間・・・晴れ間が出る時もあり・・・よかった。 -

日枝神社。

-

山門で入山料(300円)を払って・・・さぁ、ここから本格的な山登りです。ここから奥の院までは約800段ほど登ることになります。

久々の山寺・・・でも、自分の印象としては、羽黒山の2446段の石段の方が、階段が薄っぺらく上り降りしづらかったので(もちろん段数も倍以上ありましたが)・・・あれに比べたら・・・たぶんこちらは大丈夫だと思う~。 -

しばらく石段を上って行くと姥堂があります。

草に覆われたお堂の屋根・・・味わいがありますね。 -

奪衣婆の石像が祀られています。

ここから下は地獄、ここから上が極楽・・・という浄土口で、そばの岩清水で心身を清め、新しい着物に着替えて極楽に登り、古い衣服は堂内の奪衣婆に奉納します。

ひとつひとつの石段を登ることによって、欲望や汚れを消滅させ、明るく正しい人間になろう・・・というものです。 -

-

山寺の山登りのいいところは、途中に色々フォトジェニックな風景があって、立ち止まって撮影しつつ、休憩ができるところです。

羽黒山ではひたすら狭い石段が続きますが・・・こちらは、途中に色々なスポットや、足を止めて佇めるスペースがあったりして・・・だいぶ疲れが紛れます。

このあたりは・・・杉などの緑色も多く・・・黄色系に色づく木々が少し混じっている程度。 -

石段も、普通の高さの階段なので、まぁ、登りやすいです。

鬱蒼とした森の木漏れ日に・・・ほっこりします。 -

-

切り立った岩の断崖に・・・へばりつくような木々の色彩が引き立ちます。

-

-

写真を撮って・・・休み休み登っています。

-

お山の自然に沿ってつくられた参道は、昔からの修行者の道です。

一番狭いところ・・・約14センチの四寸道を通り抜けて・・・振り返ってみました。

登山口から四寸道までは360余段・・・ここから奥の院までは・・・640余段あるみたい。 -

だいぶ高くなってきたな~という実感が湧いてきます。

-

見上げると、高い岩壁が聳えます。

-

-

-

-

-

-

弥陀洞。

長い歳月の風雨が直立した岩をけずり、阿弥陀如来の姿をつくりだしました。

一丈六尺(約4.8メートル)の姿から丈六の阿弥陀ともいい、仏のお姿に見ることができる人には、幸福が訪れるといわれています。

わたしには、見えたことがないです・・・。 -

山寺の岩は、新第三紀中新世の凝灰岩から成っており、自然の景観を土台にして、宗教文化の殿堂が築きあげられています。

-

石段の上の方に仁王門が見えてきました~~。

わ~!仁王門のところ、キレイに紅葉してる~~!って喜ぶほどじゃないのです・・・仁王門の前のこのかえでって、初夏でも赤いのですよ・・・不思議です。 -

嘉永元年(1848)に再建されたケヤキ材の門です。

仁王門 名所・史跡

-

仁王門のあたりで、周りの景色を見ながらひと休み・・・険しい岩壁が目の前に迫り、こんなところで修業してたのかぁ~~とつくづく思ってしまいます。

-

-

ここまでは、鬱蒼とした森林の石段を上ってきましたが・・・仁王門を過ぎると・・・開放感のある眺望に変わってきます。

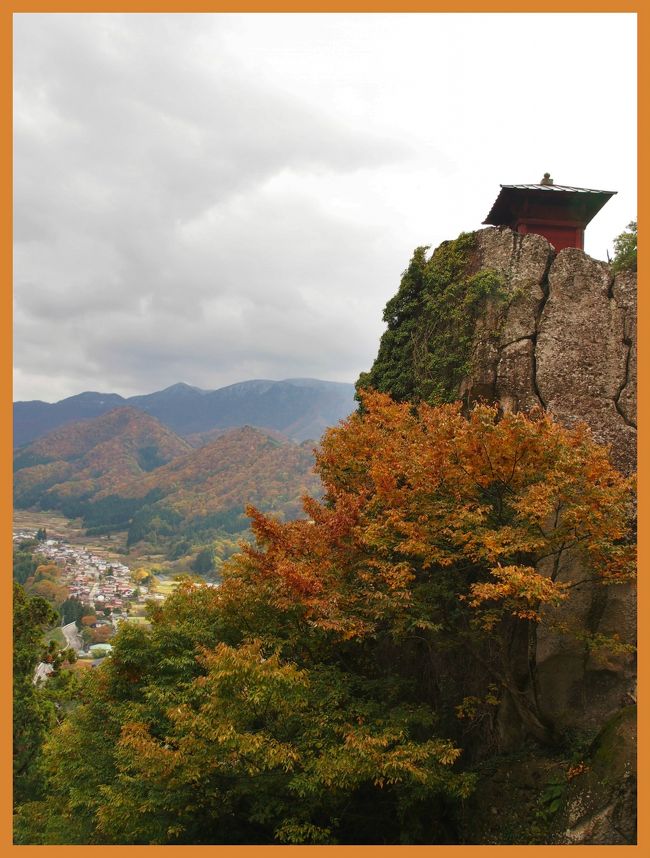

仁王門の向こう・・・百丈岩とよばれる断崖絶壁の上に、納経堂や開山堂、そして五大堂があるのが見えます。 -

さらに上を目指して石段を上ります。

-

道は二手に分かれ・・・左は納経堂や五大堂へ・・・右は奥の院などへ・・・と分岐しています。

先ずは五大堂のある百丈岩の上を目指します。

山の隙間から見渡す向こうの山々は・・・黄色や茶色に染まっています。 -

断崖絶壁の上に納経堂が乗っかっている光景は、山寺の定番ながらも・・・眺める位置によって・・・周りの景色が移り変わるので、それぞれ撮影を楽しめます。

-

-

五大堂へ続く道からは、少し下に性相院、その上の方に金乗院などの堂宇が見えます。

-

舞台造りになった五大堂に着きました。

さてさて・・・秋の眺めはいかに・・・? -

-

絶景なのは・・・いつものことですが・・・

-

-

前方に連なる山々の列・・・それらがちょうど紅葉の見頃を迎えています。

街なかの木々も濃く色づいていて・・・キレ~~!!

この時間帯・・・陽射しの方向が良くなくて・・・しかも青空じゃないので、くすんだ色彩になっちゃいます・・・。 -

変なお天気で・・・黒っぽい雲に覆われていると思うと、雲の切れ目から、ちょっとだけ日が射したり・・・。

-

山寺の敷地全体の紅葉のタイミングよりも、この五大堂から見える景色の紅葉のタイミングを見て・・・見頃という情報を出しているのかもね~。

-

やっぱり日が当たると・・・色が映えますね・・・。

今日は晴れのはずだったのに・・・ちょっと悔しい・・・。 -

子供も思わず身を乗り出す絶景。

-

-

-

奥の院などのお堂がある方向もよく見渡せます。

-

五大堂を出て・・・先ほど通った道よりも一段高い道を通って・・・奥の院の方へと向かいます。

納経堂の眺めも・・・先ほどとはちょっと背景などが変わります。 -

納経堂のお隣にあるのは開山堂。

立石寺を開いた慈覚大師の御堂で、この御堂が建つ崖下にある自然窟に、大師の御遺骸が金棺に入れられ埋葬されているそうです。

御堂には、大師の木造の尊像が安置されており、朝夕、食飯と香が絶やさず供えられ護られています。

開山堂の右上へ、さらに石段を上ったところが五大堂になります。 -

納経堂は、山内で最も古い建物です。

-

-

この道なりに進むと、金乗院のあたりへ出ます。

-

振り返ると・・・まだ、ちょこっと納経堂が見えています。

-

奥に見える岩場は、釈迦が峰と呼ばれる行場で、岩場から転落死した修行者も多かったと伝えられる場所。今では、修行者以外の登山は禁じられています。

-

-

-

-

-

いくつかのお堂が段々になって並んだところを通り過ぎると・・・まもなく奥の院にたどり着きます。

-

奥の院です。

並んだ2つのうち、右側の建物が奥之院ともいわれる如法堂で、開山・慈覚大師が、中国で修業中に持ち歩いた釈迦如来と多宝如来をご本尊としています。左側の大仏殿には、像高5メートルの金色の阿弥陀如来が安置されています。 -

ここは海抜417mだそうです。

-

奥の院前からの眺め。

奥之院 大仏殿 寺・神社・教会

-

奥の院の手前・・・ちょっと逸れたところに、十二支院のひとつ華蔵院があるので、一応寄っておこう。

華蔵院に向かう道から見た眺め。一番手前が中性院。 -

華蔵院へ・・・。

-

華蔵院前あたりからの眺望。

華蔵院を参拝して・・・山を降ります。 -

また納経堂が見えてきました。背景や周りの雰囲気がまた異なって・・・どこから眺めてもフォトジェニックです。

-

どんどん下ります・・・納経堂と開山堂がだいぶ上になりました。

-

山寺の石段は、参道のほとんどが上り降りしやすい階段ですので、降りるのはあっという間です。

-

メインの参道とは別の・・・登山道もあるのかな・・・。

-

山を降りたら・・・また日が射してきました~~(-.-)・・・。

帰りは、根本中堂ではなく、本坊の前を通って・・・。 -

本坊前からの眺め・・・ものすっごく怪しい空模様・・・。

-

本坊のお庭が見たかったので、こちらを通って戻ることにしたのです。

-

宝珠山立石寺(山寺)

http://www.rissyakuji.jp/ -

本坊の前を通って通りに降りると、宝珠橋のあたりに出ます。

-

せっかく駅前近くまで戻ったのですが、お蕎麦を食べて帰ろうと思い、参道を少し登山道方向へ・・・。

前回入ったのとは別のお店がいいな・・・今日は美登屋という店にしてみました。

美登屋

http://www.soba-mochi-mitoya.com/ -

天ざるそばを頂きました。

1人前のお蕎麦の量が多いのでビックリでした。 -

美登屋さんからの眺め。立谷川が良く見えます。宝珠橋も・・・。

-

-

山寺に来た時には、わが家のお土産定番になっている餅せんべい。焼き立てで温かいうちに売られるおせんべいは・・・ほんとはすぐ食べると美味しいのだけれど・・・冷めても美味しいです。

-

まだ色々な味にトライしたことはないのですが・・・お醤油は、おかきといったさっくさくな感じで美味しいです。ざらめは、やや硬めでおせんべいといった感じ。

寺子屋本舗

http://www.terakoyahonpo.jp/

https://tabelog.com/yamagata/A0601/A060101/6006701/

あら~~!?京都のおせんべい・おかきのお店なんだね~~(笑)。 -

駅の見晴らし台から・・・。ちょうど正面あたりの森の中に、山上の大きな岩壁やお堂の屋根が垣間見えます。

なんだか本格的に空が暗くなってきて・・・風もいっそう冷たく強くなってきました。 -

見晴らし台からのプラットホーム。

ホームで待っている間に、少しポツポツ雨が降ってきました。風邪をひきそうなほど寒い~~です。手袋やマフラーが欲しいくらいでした。

でも、仙台に戻ったら・・・雨なんて降っていませんでした・・・。 -

今日は、ほとんど参拝をしなかったので・・・参拝したお堂のみのご朱印です。根本中堂、奥の院(如法堂と大佛殿)、華厳院だけ・・・。

ちなみにご朱印を頂けるお堂はこのほかに、性相院、金乗院、中性院と日枝神社です。

山寺の紅葉は・・・山全体が紅葉でいっぱい!という感じではないですが、周りに連なるカラフルな山々が・・・山寺を取り囲んでいて・・・それらを山上から眺められるという絶景を味わえるのがいいですね。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

この旅行記へのコメント (14)

-

- メメチョさん 2017/11/12 08:23:57

- 素敵な景色で感動しました。

- はじめまして。山寺の上まで行ってみたいと思っている九州のものです。ふもとにしか行ったことがなく、写真を拝見しましたが、絶景、圧巻ですね。しかも紅葉もとても綺麗です。素敵な投稿をありがとうございました!

- こあひるさん からの返信 2017/11/13 00:19:41

- RE: 素敵な景色で感動しました。

- メメチョさん、こんばんは。

初めまして。書き込み頂きありがとうございます。

山寺のふもとまではいらしたことがあるんですね〜。

ふもとから中腹までは、木々が茂る森で・・・それはそれで癒されるのですが・・・中腹の仁王門を過ぎたあたりから、急に視界がひらけて、遠くの山々まで見渡せるようになってきます。ぜひにも上まで登って、上からの景色を見ていただきたいです。

五大堂からの眺めは・・・秋の紅葉シーズンだけでなく、新緑の春でも、深緑の夏でも、雪景色でも、いつでも爽快で美しいですよ〜。

九州から東北までは遠いですが・・・また機会があったらぜひにも、五大堂や奥の院まで挑戦してみてくださいね〜。

ありがとうございました。

こあひる

-

- milkさん 2016/11/08 23:32:36

- 懐かしい山寺

- こあひるさん、こんばんは☆

山寺、とっても懐かしく拝見させて頂きました!

山寺に行ったのは私が小学生の時。

あれから何十年経っていのでしょう?(笑)

そうそう、途中に休める場所が沢山あるんですよね。

疲れやすい母が休み休み登っていたのを覚えています。

でも、お寺の様子は実はあまり覚えていない...(^_^;)

近いうちにまた行きたい場所です。

紅葉はとっても綺麗ですね。

私は毎年、この時期から年末にかけて忙しくなってしまうので、紅葉を楽しめません(>_<)

でも、今年は11月はまだそこまで忙しくないので、月末にどこか行こうかと思っているのですが...。

仕事が入りそうな予感がして来た今日この頃...。

今年も無理かな〜?

でも、こあひるさんのお写真で楽しませて頂いたので、良しとします(笑)

milk

- こあひるさん からの返信 2016/11/10 09:42:16

- RE: 懐かしい山寺

- milkさん、おはようございま〜す。

小学生で山寺に登ったとは、渋い・・・そして・・・偉い!ですね〜〜。

でも、途中で休み休みしながら行けるし・・・子供には楽しいかも。

milkさんは、紅葉もクリスマスもお忙しいシーズンなのですよね〜。どこか近場の都会の紅葉・・・見に行く時間がとれるといいですね。

こあひる

-

- rupannさん 2016/11/08 12:45:35

- 五大堂

- からの眺め〜絶景かな〜〜〜ですねぇ

こあひるさん、こんにちわ〜

秋色の渓谷美素敵です〜

by rupann♪

- こあひるさん からの返信 2016/11/09 10:30:21

- RE: 五大堂

- rupannさん、こんにちは!

五大堂からの眺めは・・・季節を変えて訪れる度に・・・どんな風景だろう〜?ってドキドキわくわくします〜。

こあひる

-

- j-ryuさん 2016/11/07 22:04:51

- バランス

- こんばんは。

本日は当方へのご来訪&投票&コメントありがとうございました。

山寺は自然と文化歴史のバランスが素晴らしいですよね。

地の利がけして良いとは思えない“こあひるさん”が再々訪問するのも納得です。

その上たしかにどこもかしこもフォトジェニックですよね。

赤い前垂れの地蔵さんなんかもいい味を出していて素敵だし

何より撮影対象が山寺1ヶ所にそろっているのはありがたいですよね。

私は自然は大好きなんですが展望のきかない登山道を黙々と登るのは苦手、

滝や渓谷は道中もそこそこ楽しめるので厳しい歩きでもあまり苦になりません。

でも福島県の滝や渓谷の追っかけはそろそろマンネリ化してきたので

将来的には福島の寺社巡礼なんかもいいかなと思っています。

また機会がありましたら福島にもお越しくださいませ。

j-ryu

- こあひるさん からの返信 2016/11/09 10:28:52

- RE: バランス

- j-ryuさん、こんにちは〜!

山寺は、文字通り山と・・・そしてお寺と・・・絶景が味わえて・・・季節を問わずステキなところですね。

わが家からは、最寄りの駅から列車で1時間ほどなので・・・もっと頻繁に訪れてみてもいいくらいなのです。

そういえば、j-ryuさん、あんなに大自然の中を歩き回っておられるのに、山登りはないですね〜。山登りも大変ですが・・・滝などを求めて・・・渓谷や森のなかを歩き回るのもかなりハードだと思います。しかも重いカメラ機材を抱えて・・・ですものね。

福島の神社仏閣・・・いいですね〜〜〜!!!!将来的・・・とおっしゃらず、ぜひぜひ、時々取り入れてくださいな〜!!

こあひる

-

- ひろさん 2016/11/07 20:06:28

- 神奈川では味わえない風景がいっぱい!

- こあひるさん こんばんは!

この時期の立石寺はまた一段と趣がありますね〜

個人的には山、お寺、紅葉この3つが一回で楽しめるのが

立石寺のいいところかもしれませんね〜。

旅行記を拝見してそう思いました。

立石寺の私の好きなところは、弥陀洞、開山堂、

そしてなんといっても一番は登りやすい階段(笑)

旅行記のコメントのなかにあった「子供達が思わず身を乗り出す絶景」

これ、物凄い分かりやすいコメントで納得です。

あそこから見える山々もホントいい紅葉ですね〜

最後の方にある串濡れおかき

ぬれせんべいは好きでよく食べた時期がありましたが、

これはちょっと興味をそそられました(*'▽')

こあひるさんが最近になって仏像に興味を持ったというコメントをみて、

昔からではなかったことに驚き!

私はまだその領域に足元にも及びませんが、知人も仏像に嵌っているので

いつかはその境地に立つことが出来たらと思っています。

ひろ

- こあひるさん からの返信 2016/11/09 10:19:30

- RE: 神奈川では味わえない風景がいっぱい!

- ひろさん、こんにちは〜!

五大堂からの眺めは・・・秋もまた美しかったです。お天気に合わせて出かけたはずが・・・あんなに曇ってしまって・・・色彩がいまいちなのが残念でしたが・・・。

ひろさんのおっしゃる通り、山寺は、お寺、紅葉、山と揃っていますね!今住んでいるところの近場で、列車でちょいと行ける中で、そんなところは他にないかも・・・。階段も登りやすいですしね〜、確かに。

串濡れおかき、確かに気になりますね〜。次に行ったら食べてみようかな。京都が本店みたいなので、ひろさん近いんじゃないですか?

もともと神社仏閣には興味もなく・・・単に撮影のネタとして訪れてみるくらいでした。でも、奈良に初めて行ったら・・・ハマりましたね〜〜(笑)。

京都や奈良・・・にすぐ行ける大阪あたりに何年か住んでみたいくらいです〜〜。

こあひる

-

- aoitomoさん 2016/11/07 15:02:03

- ⼭寺の紅葉も美しい〜

- こあひるさん

『紅葉の山寺』

雪の中の山寺と紅葉の山寺とは旅行記で見ると全然違う場所に見えます。

五大堂から見た雪景色の写真もずっと記憶に残ってます。

見頃の紅葉の絶景を見れてラッキーです。私も。

『石段‥登山』

ここまでの石段の道のりもお地蔵さんがあったり、断崖絶壁の絶景が見れたりとフォトジェニックなのが、石段の苦労を感じさせませんね。

むしろ、撮影が忙しいかもです。

奪衣婆の石像も味があっていいです。

『弥陀洞』

反り返った岩が凄いです。

弥陀洞の回りも雰囲気があっていいです。

私もこんな場所では仏のお姿が見えないタイプです。(笑)

今回はさらに根本中堂の内陣参拝などもできたり収穫も多かったのでは。

こあひるさんの大好きなお蕎麦の量も多いですが。(笑)

aoitomo

- こあひるさん からの返信 2016/11/09 10:12:45

- RE: ⼭寺の紅葉も美しい〜

- aoitomoさん、こんにちは〜!

特に、五大堂からの眺めは、季節によって全く違う景色で・・・どんなだろう?といつも楽しみです。

途中で色々、足を止めてみるべきスポットが上手く点在していて、羽黒山ほどしんどくはないのがいいところ。階段自体も普通の段ですし。撮影しながら登れば、1000段と聞いた時ほどの衝撃はありません。

弥陀洞の仏さま・・・ほんとに見えるのでしょうか・・・(熊野大社の3羽のうさぎのパターン)。今度、ガイドさんにでも案内してもらえば、もしかしたら見方が異なって、そう見えるのかもしれませんね。まぁ、撮影に夢中になっている地点ですから、あまり真剣に探してませんが。

ご本尊の薬師如来の御開帳の時に・・・山寺には訪れていたのに・・・あのころ、仏像に興味もなく・・・今になってみると・・・ちょっと残念に感じています。すっごい行列だったんですよねぇ〜〜。まぁ、内陣の厨子の中にいらっしゃるから、どの程度見えたのかわかりませんが・・・。

仏像が好きになってから・・・そういえば、山寺ではいつも撮影ばかりで、どんな仏像がいらっるのかまともに見たことないかも・・・と思ってました。しかし今回は、脇侍の日光・月光菩薩などの仏さまを近くで見ることができて・・・嬉しかったです。

お蕎麦は・・・空腹ならば、板そばでもぺろりと食べられるのですが・・・この時にはあまりお腹が空いていなかったので(その割には天ぷらまで付けてますが)、最後の方は、無理やり食べました。お蕎麦って、1枚だと少ないですよね、どこでも。でも、このお店のは量が多くてビックリでした。夜、お腹の具合が悪くなり、連れ合いを迎えにいけませんでした〜〜。また具合が悪くなったのか・・・と思った連れ合いは、単に食べ過ぎだとわかるとちょっと呆れていました。

こあひる

-

- chokoりんさん 2016/11/06 23:46:20

- 紅葉最高!!

- 山寺の紅葉、素敵ですね〜。

夏に訪れた時に、美しい風景に感動し、紅葉の時期はもっときれいなんだろうなあと感じたのを思い出します。

- こあひるさん からの返信 2016/11/07 10:22:13

- RE: 紅葉最高!!

- chokoりんさん、こんにちは〜!

夏の山寺の風景は緑にあふれ・・・美しいですよね〜。

秋もいいだろうな〜と思っていて・・・やっとタイミングを合わせて訪れることができました。

境内の中の紅葉よりも・・・五大堂から眺める周りの山々の紅葉風景が・・・見事でした。

ぜひ・・・秋の山寺にも機会があったらいらしてくださいね!

こあひる

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

14

94