壇上伽藍

寺・神社・教会

3.95

壇上伽藍 クチコミ・アクセス・周辺情報

高野山周辺 観光 満足度ランキング 4位

ピックアップ クチコミ

クチコミ・評判 4ページ目

61~80件(全786件中)

-

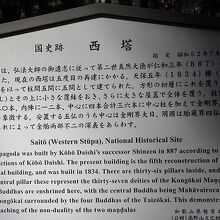

小ぶりで色も地味目ですが綺麗な塔

- 3.0

- 旅行時期:2021/03(約5年前)

- 0

-

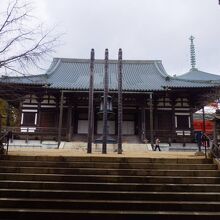

五間四面のお堂

- 3.0

- 旅行時期:2021/03(約5年前)

- 0

-

お堂の四隅はすべて形が違っているのだそう

- 3.0

- 旅行時期:2021/03(約5年前)

- 0

-

-

真言密教の根本道場におけるシンボル

- 3.5

- 旅行時期:2021/03(約5年前)

- 0

-

高野山の総本堂

- 3.5

- 旅行時期:2021/03(約5年前)

- 0

-

高野山金剛峯寺の「一山境内地」の中核

- 4.0

- 旅行時期:2021/03(約5年前)

- 0

-

五間二階の楼門

- 3.5

- 旅行時期:2021/03(約5年前)

- 0

-

-

根本大塔=壇上伽藍だと勘違いしていました

- 4.0

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 3

-

把手を押して一周すると、一切経を一読したことになります

- 4.0

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 3

-

根本大塔と西塔が二基一対で密教世界を表しているんですね

- 4.0

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 3

-

快慶作の孔雀明王像がご本尊であることからこの名が

- 4.0

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 3

-

得度の儀式を行う際の准胝観音は弘法大師の作

- 3.5

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 4

-

弘法大師の「御影像」が奉られたことからこう呼ばれたんですね

- 4.0

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 3

-

あまりにも大きくて立派なのでこれが「大門」と勘違い

- 4.5

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 3

-

金色ではなかった

- 4.0

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 3

-

弘法大師が金剛峯寺の中心に据えて、さらに堂内そのものが立体の曼荼羅

- 4.5

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 3

-

見渡しても蓮が見当たりませんが?

- 3.5

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 4

-

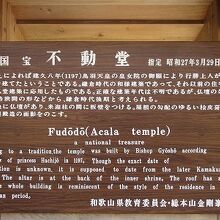

なぜこれが国宝なの?

- 4.0

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 3

-

鳥羽法皇のために皇女が建立、現在は法会執行の準備室

- 3.5

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 8

-

壇上伽藍の中で最も小さなお堂

- 3.5

- 旅行時期:2020/11(約5年前)

- 3

投稿写真

基本情報(地図・住所・アクセス)

このスポットに関するQ&A(0件)

壇上伽藍について質問してみよう!

高野山周辺に行ったことがあるトラベラーのみなさんに、いっせいに質問できます。

-

夏ミカンさん

-

RON3さん

-

モモオカメさん

-

@タックさん

-

g60_kibiyamaさん

-

東京おやじっちさん

- …他

![夜歩きしてたら[壇上伽藍]の標識が…](https://cdn.4travel.jp/img/thumbnails/imk/tips_pict/19/52/60/650x450_19526018.jpg?updated_at=1699442464)