2009/10/24 - 2009/12/31

5434位(同エリア6019件中)

![]()

阿部和璧さん

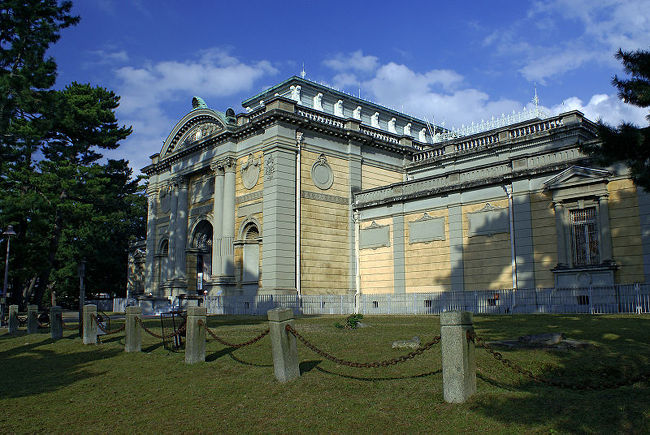

紀元前16、17世紀の中国青銅器から鎌倉時代の仏像まで、

信仰や崇拝から生み出された文物が展示された平常展。現在行わ

れている正倉院展を見たら、「お堂で見る阿修羅」だけでなく、

粒ぞろいの良品がみれるこの平常展にも足を運びたい。

あれだけ混んでいる正倉院展やお堂で見る阿修羅に比べ、正倉院

展のチケットで入れるにも関わらず平常展には人が少ない。幾つ

かの国宝はあっても、阿修羅像や無著・世親像のような有名な仏

像がある訳ではない。しかし秋篠寺・技芸天の姉妹作となる仏像

や、兵庫浄土寺の阿弥陀三尊像と同作者の手による仏像など興味

深い仏像は多い。

奈良に行けば頻繁に足を運んでいた平常展。展示替えの少ないこ

とが唯一の不満だったが、今回の正倉院展を前に大幅な展示替え

が行われていた。正倉院展が終わると、西新館の耐震工事、さら

には来年(平成22年2月15日)からは本館の平常展も当分展

示が中止されるだけに、この機会を逃すとまとまった量の仏像を

見れる所がしばらくなくなる。(京都国立博物館平常展は立替

のため展示中止)

そんな中で見た平常展はやはり見る価値があった。特にインドか

ら中国、日本という大きな仏教の流れ。さらに国や環境の違いが

生み出す仏像の特徴など仏像の大枠をつかむには持って来い。偶

像崇拝を禁じた仏陀の死後から数百年後、アレクサンダー大王の

遠征により流入したギリシャ文化の産物として生み出された仏像。

それがシルクロードによって中国、日本へと伝わってきたことが

仏像によって理解できる。

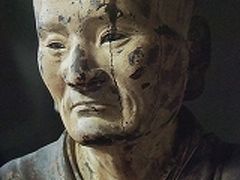

それは開催中の正倉院展と同じこと。そこから始まった仏像彫刻

は、石仏、乾漆、青銅、木造などの多様な素材での制作が行われ、

技法や時代によるスタイルを生み出していった。また当初は釈迦

の姿のみを仏像としていたものが、インドや中国、そして日本の

神々と融合していく中で新たな仏を生み、各宗派の高僧までもが

仏像として刻まれるようになった。

そんな歴史が国や仏像の種類ごとに分けられたこの展示。初心者

にもその流れが理解できる展示でないことは残念だが、無名な仏

像の中にも、名品と呼ばれる美や迫力もった仏像があることが実

感できる。関西では泉屋博古館に次いで優れた青銅器のコレクシ

ョンである坂本コレクションと共に、先人の文化の結晶を堪能し

たい。

奈良国立博物館平常展http://www.narahaku.go.jp/exhibition/usual.html

『文化ブログ』よりhttp://abekaheki.blog72.fc2.com/

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

阿部和璧さんの関連旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

0