2002/01/14 - 2002/01/16

2142位(同エリア5342件中)

![]()

旅人のくまさんさん

- 旅人のくまさんさんTOP

- 旅行記6398冊

- クチコミ0件

- Q&A回答0件

- 5,439,428アクセス

- フォロワー204人

<2002年1月15日(火)>

昨日、ガイドさんから、6時のモーニングコール、7時半の出発と言うことで、今日のスケジュールが説明されていました。2泊3日の短い旅行で、今日だけが観光と言うあわただしさです。幸い、雪は降らず、万里の長城も予定通り見学できそうでした。

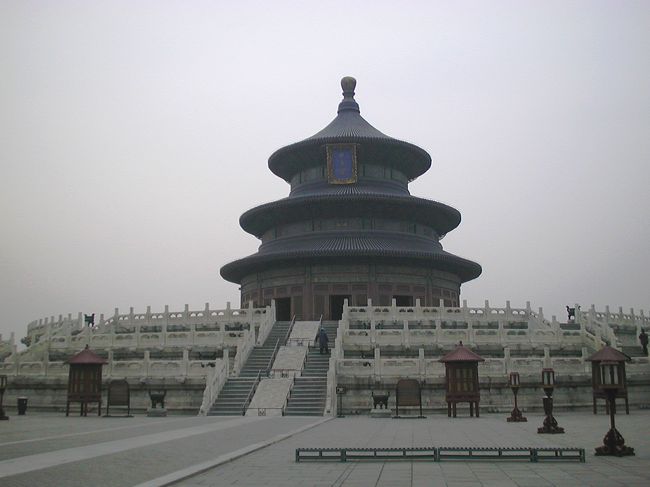

<天壇公園>

最初に天壇公園を訪れました。その昔、皇帝が正月に五穀豊穣を祈った聖なる場所です。紫禁城の南に位置し、千人を超える長い行列は、先頭が天壇公園に着いた時、後列は紫禁城をまだ出発していなかったと言います。これは、ガイドさんの説明です。

地図で調べますと、紫禁城の北に地壇公園があり、東に日壇公園、西に月壇公園が見付かりました。東西南北に位置する、それぞれの役割を担った、故ある場所なのでしょう。

天壇公園の規模をガイドさんは、

「天安門広場が7つは入る広さです」

と例えてくれました。天安門広場には50万枚の敷石が敷き詰められていて、1枚に1名が立ったとして、50万人収容と計算された世界最大の広場です。実際には、

「長方形の1枚の敷石に2名は楽に入りそうですから、もっと多くの収容能力があるでしょう」

と、ガイドさんが天安門広場の見学の時に解説してくれました。

その天壇公園は市街地に位置することから、市民格好の憩いの場となっていました。お馴染みの太極拳や、剣を持った体操やら、社交ダンス、ピンポン、羽根撞きなども見掛けました。

天壇公園の主役は、祈念殿です。ユネスコの世界遺産に登録された3層の木造建築は、

「釘を1本も使っていません」

と、ガイドさんが説明してくれました。更に、

「建築された当時は、階によって色が全て異なっていました」

と、3層の建物を指差しました。今は、色が落ち着いて、しっとりとした感じになっていますが、一瞬、当時の鮮やかな色が目に浮かんだ気がしました。白大理石で作られた基壇も素晴らし鋳物です。その基壇の正面階段には、3段になった大理石のレリーフがあり、その最上段は、皇帝のシンボルの龍がモチーフになっていました。

<天安門広場>

天壇公園の後は天安門広場へ向かいました。いずれも市内中心部なので、車では僅かの距離です。広場内に車を乗り入れることは出来ませんので、駐車場で降りて、天安門、その後に続く紫禁城へと向かいました。

「真っ直ぐ北へ向かいますので、バスは、紫禁城の北側まで移動して、皆さんをお待ちしています」

とガイドさんが見学方法を説明してくれました。

「建物内には入らず、真っ直ぐに北に向かいます。それでもたっぷりと時間がかかります」

と、その規模の大きさを強調されました。

バスを降り場所からは、地下道を潜って天安門広場に出ました。兎に角やたらと広い敷地です。石畳を敷き詰め、所々に街灯と、それとセットになったスピーカーがあるだけです。

広場の真中付近には立ち入り禁止の区域がロープで囲ってあり、衛兵が立っていました。その位置までは遠すぎて、一緒に記念撮影と言うわけにはいけませんでした。

少しの間だけ、自由時間となりました。そこで、毛沢東の肖像画が懸かった位置まで近寄り、Yaさんとカメラを持ち替えて記念撮影をしました。まだ天安門は、大通りの先です。

広い天安門広場の再集合場所に少し心配がありました。果たして、全員が時間どおりに集まれるかどうか?です。しかし、先程の衛兵の位置、街灯等を目印になりましたので、心配するほどの事はありませんでした。広場を少々歩いても同じような景色なので、皆さんも余り遠くには行かれなかったようです。自由時間が短かったのも幸いしたようです。

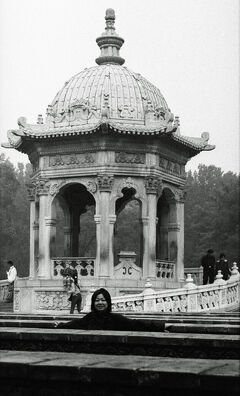

<紫禁城、故宮博物院>

今回の旅行の最大目的が、紫禁城、故宮博物院見学であることは既に述べました。

結果からみますと、紫禁城は十分に堪能できましたが、博物院の方は展示物にお目にかかることは出来ませんでした。ガイドさんからお聞きした話ですが、

「博物院の見学は、半年くらい前から申請書を出して、許可が下りなければ駄目です」

と言う事でした。

最近は経験した事がありませんが、その昔、東京の宮内庁へ葉書で申請して、指定された期間に京都御所を見学したことがありました。開かれた御所の縁先には、御所人形が飾られて、往時の王朝絵巻が繰り広げられていました。30年以上も前の事ですが、今も記憶に残っています。そんな事もありますので、故宮博物院、中国という国に限った事ではないようです。

天安門から入場して、真っ直ぐに北へ向かっただけですが、紫禁城の規模の壮大さを実感する事が出来ました。紫禁城がユネスコの世界遺産に登録されているのは、当然と言えば、当然の事でしょう。

北京に雪はありませんでしたが、この紫禁城の堀の水は凍りついていました。厳しい寒さを実感する事はありませんでしたが、夜など大陸性の気候での冷え込みが厳しいのでしょう。そのお堀に架かった石橋を渡って外廷へ、更に内廷へと進みました。

ラストエンペラーの舞台となった場所では、有料の記念撮影がありました。少し霞がかった天候でしたが、かなり性能のよさそうなカメラでしたので、1枚注文しておきました。一行18名とガイドさんを含めた写真は、多分これ一枚になるので、丁度良いタイミングでした。Yaさんご夫婦と並んで、真中に座らせて頂きました。西安旅行、華清池での記念撮影の時と同じように、「故宮太和殿」の文字が入った看板もセットされました。

皇帝にまつわるガイドさんの話を幾つか紹介しておきます。

「科挙の試験の時、最終面接は皇帝自らが行いました。この位置に柱が無いのは、皇帝から面接者の顔が良く見えるように工夫されているためです」

「この小さな建物は、後から作られたものです。皇帝が執事から居宅に戻るのに時間がかかりすぎ、草臥れてしまうので、ここで一休みするための建物です」

他にもお聞きしましたが、メモを取らなかったので、忘れてしまいました。

台北の貴重なコレクション、そして、それらが納められていた紫禁城の両者を見学できました。

<ラストエンペラー所縁の書道家、寿石氏>

寿石先生が筆をとられていた場所は、紫禁城の一番北に方に位置していました。寿石先生は、ラストエンペラーの題名の映画でも評判になった清朝最後の皇帝、愛新覚羅溥儀の従兄弟に当たる方です。

「ボランティアで揮毫されています。いつもお見えになるわけではありません」

と事前説明されました。収益金は、紫禁城の修復などに充当されるようです。骨董品も展示即売されていました。こちらの収益金も同じ目的のようでした。

その寿石先生に揮毫して戴いた書を、記念のお土産に持ち帰へりました。「以清事達」の四文字です。アメリカでは、一文字800ドルの値もついたと言われる寿石先生の書です。「一期一会」の書にも惹かれましたが、ここは、一幅だけで我慢しました。

揮毫された一幅を手にして、寿石先生と記念撮影をさせて戴きました。実にさらさらと揮毫され、大きな落款もその場で押して戴きました。4文字で2万円、装丁が1万円と言うことでしたが、運搬のことを考えて、装丁はお断りしました。日本へ戻ってからにしました。

<飲茶の専門店>

昼食の時間には、まだ早いからという事で、ガイドさんの勧めに従って、飲茶の専門店に立ち寄る事になりました。勿論最初から、ツアーコースに組み込まれているお土産店です。しかし、時間が短い今回の旅行で、お土産を買い求めるには、こちらも好都合なので、喜んで飲茶の専門店に立ち寄りました。

台北の時と余り変わりはありませんが、道具類は少し違っていました。例えば、台北の時は、焼物のお盆に1服目のお茶を捨てて、この中で、容器を暖めていましたが、北京の方では、上がスノコになった四角いプラスティックのお盆で不要なお茶を受けていました。

いいお茶は15回以上煎れることができること等、基本は同じであるように感じました。ただ、作法の違いがあるようです。これは地方によって、異なっているかも知れません。

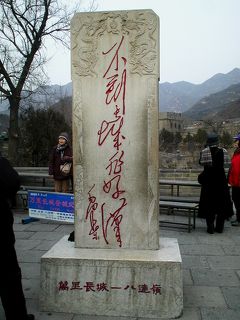

<万里の長城登攀>

登攀とは、いささか大袈裟な書き方をしました。しかし、思った以上に万里の長城の上の石坂は厳しいものでした。雪が降ったり、凍結してしまったら、とても歩ける状態ではなくなるでしょう。ガイドさんも

「今日の天候は気になっていました。もし、雪が降ったりすると、長城の登り口まで、相当に時間がかかります」

「もし、登り口に到着しても、凍ってしまっていたら、登る事はとても無理です」

と事情を説明してくれました。

そんな心配をよそに、予定通り万里の長城の登山口に到着しました。昼飯を摂ったレストランからは1時間とはかからない距離でした。

「勾配がきつい男坂と、ゆるい女坂とがあります。好きなほうに登ってみてください」

との説明の後で、ここで1時間半余り自由時間となりました。思い思いに万里の長城を満喫しましたが、私の上った南ルートは男坂の方だったようです。途中、急勾配部分は石段となっていました。下りの時には、手すりにつかまらないと、危険なほどの傾斜でした。

コートをバスに置いてくるのは躊躇しましたが、上り坂では、汗が出てコートが鬱陶しいほどでした。休み休み石坂を登りましたが、その都度見下ろす景色が何とも絶景でした。この景色の良さは、長城が尾根伝いに作られているので、眺望が利くためだと思えました。

それにしても、よくぞこのような長大な城壁を拵えたものです。昔、ピラミッドなどと並んで、世界の七不思議と呼ばれた意味が実感できました。これも現在、ユネスコの世界遺産に登録されています。今では、5百を遥かに超える数の登録がされているようですが、更にランクを付けるなら、さしずめ超A級に値するものでしょう。

<漢方薬の医局>

前回の西安・上海旅行の時にも経験しましたが、今回も、大学付属病院の漢方医局に案内されました。万里の長城見学が順調に終り、夕食の時間にまだ余裕があったためです。当初のツアー計画には記載されていませんでした。

白衣を着た先生は日本語が堪能な方で、

「歳は70です」

と自己紹介されましたが、年齢を感じさせない若々しさがありました。

「この医局は、その昔、田中角栄先生の時代に、中日交流の掛け橋として寄付されたものです。優秀な漢方医を育てるのに大きな功績がありました」

と、成り立ちを説明してくれました。

「そのご恩返しに、皆様方に東洋医学の素晴らしさを体験させていただきます」

と言って、面診の先生3名、マッサージの先生やら、看護婦さん(インターン?)の方を紹介されました。私は、面診の方を受けました。それぞれ、若い看護婦さんが通訳を務められました。診断された事が当たっていたので、後で、勧められた漢方薬を買い求めました。

漢方薬の売り込みが主目的だったと言う感じがしない訳ではありませんが、ここは、中日友好第一と言う事で深くは詮索しない事にします。財布に残っていた3万円で支払いました。お釣が少し残りました。

<北京ダック食べ放題>

現地ガイドさんは

「北京ダック食べ放題といっても、食べ過ぎると油が濃すぎて、後が大変です。程々にしてください」

とバスの中で牽制されていました。何しろ、格安ツアーで、北京ダックだけで元を引かれたら大変でしょうし、食べ盛りのお客?も多いように見受けました。

レストランに入ると、既に焼き上げた北京ダックをワゴンに乗せてきて、ドアのところで皮削ぎの実演をしてくれました。その後、テーブルで食べ方の見本を示してくれました。

少し柔らかい包み皮に先程の北京ダックや、野菜を折り込んで出来上がりでした。その見本を頂いて、それ以降は手を出しませんでした。ガイドさんの警告どおり、胃にもたれそうでしたし、面倒くさくもありました。専ら野菜類にだけ箸を伸ばして、ビールのツマミにしました。

<京劇観劇>

満腹した後は、京劇が待っていました。この旅は、短い時間なので、とにかく、次から次へとイベントが目白押しです。

余り大きい劇場ではなく、同じ建物の向かいには、学生塾のようなものがありました。しかし、1階のロビーには京劇の衣装や楽器、道具類がガラスケースの中に展示されていて、伝統文化劇場と言った趣でした。文化大革命のときに迫害を受け、苦難の道を歩んだ人達も、メンバーの中にはみえるかも知れません。

席の前の方は円卓になっていて、飲茶が用意されていました。料金が高いテーブルチャージのようです。赤い緞帳は下りたままで、終始劇の背景となっていました。舞台の右袖には鳴り物や弦楽器類を手にしたボックスがありました。京劇には、鳴り物が大切な要素のようです。

もとより筋書きは分りませんが、悪人と善人が織り成すコメディのような劇もありました。早歩き北京旅行は、実質、この京劇で幕を降ろしました。

早朝の観光

薄靄のまだ解けやらぬ朝ぼらけ太極拳の人早や集う

天壇公園で

皇帝の沐浴の跡今は無く輿を降りたるその跡なぞる

紫禁城、故宮博物院で

台北に訪ねし御物の数々に思い募りぬ紫禁の城に

万里の長城で

古を偲びつ息を整えて登り始むる石の坂道

京劇観覧で

隈取の顔造りたる若き人驚かせたり不意のカメラで

色と音溢るる中で時過す筋書き知らぬ京劇の夜

北京の夜

摩天楼夜空に続く北京に光溢れて国ぞ栄ゆる

- 交通手段

- 観光バス

-

ガイドさんは、天壇公園の広さを「天安門広場が7つ入る大きさです」と例えてくれました。

-

太極拳、剣を持った運動(?)、社交ダンスなどがあちこちで繰り広げられていました。

-

正面の門の奥に姿を見せた天壇の棟屋、ユネスコの世界遺産に指定されています。

-

その昔、皇帝が乗ったとされる大きな輿です。紫禁城からは担ぎ手が交替しながら、行列が進んだと言います。

-

天壇は、その昔、正月に皇帝が国の五穀豊穣を祈ったとされる場所です。その祈念殿は1本の釘も使っていない木造建築です。昔は、階によって色が塗り分けられていたとガイドさんが教えてくれました。

-

-

須弥山のような山頂の上に、沢山の雲が彫り込まれた大理石の大石です。踊り場のところで区切られ、3段となったレリーフの一番下の部分です。

-

真中のレリーフは鳳凰が描かれていました。ここにも険しい山と雲がデフォルメされて彫られています。

-

一番上のレリーフには、皇帝のシンボル龍が描かれていました。矢張り、一番大切な位置に置かれているのでしょう。

-

丸い屋根の曲線を実感しようと、真下から写しました。これだけの規模の建物が、釘1本使っていないことに改めて感心しました。

-

天壇公園のシンボルの祈念堂のアップ写真です。さすがに少しゆがみが見えますが、年月を経て、落ち着いた色彩になり、風格が漂っていました。

-

大理石で出来た基壇から、南を望みますと祈念門がどっしりとした構えを見せていました。

-

この灯篭は、祈念堂を北に回ったところに置かれていました。長い間、明かりは灯されていないよう見受けました。

-

白い大理石で出来た基壇も素晴らしかった祈念堂です。

-

出口近くで、立派な門構えがありました。皆さんに遅れないよう、大急ぎで撮りました。

-

天壇公園の一帯は、市民の憩いの場所となっています。手前の二人の女性は、羽根撞きのようなものを楽しんでいました。

-

天壇公園の出入口のところに案内図がありました。逆コースで歩いたのかも知れません。

-

-

天安門広場へは、バスを降りてから、地下道を潜って広い通りを渡りました。

-

広場の真ん中あたりに立って四囲を写しました。広場にあるのは、スピーカーと照明塔くらいです。50万人収容の広場は、石畳の数からの逆算です。

-

天安門事件以来、人権問題を巡ってこの広場の名前は、マイナスイメージも付き纏います。

-

とにかくやたらと広い天安門広場です。敷き詰めた石畳の数が、50万個と言われます。

-

こちらが広場の正面になるようです。毛沢東の肖像画が懸かった紫禁城の入り口が見えます。

-

広場の照明器具とスピーカーのアップ写真です。イベントのときだけ鳴らされるのでしょう。この日は静かでした。

-

紫禁城と天安門広場との間には大通りがあります。交通量が多い通りです。

-

紫禁城側から天安門広場を振り返ったところです。何事も大陸的なスケールに、次の言葉が出てきません。

-

天安門広場から、天安門と呼ばれるバルコニーへは、さらに地下道を潜って移動しました。広場から流れ出た人の波が出来ました。

-

日本人の若い観光客がこの肖像画を見て、「ジンギスカン」と答えたと言います。ガイドさんの最近の実体験だそうです。

-

毛沢東の肖像画が懸かった天安門正面バルコニーの下のトンネルを潜って、いよいよ紫禁城へと入りました。

-

ガイドブックによりますと、午門から北側が外廷になります。正面は、その手前にある端門です。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

2002冬、中国旅行記2

-

前の旅行記

2002冬、中国旅行記2(3):1月14日(2)北京・王府井、ホテルの部屋

2002/01/14~

北京

-

次の旅行記

2002冬、中国旅行記2(5):1月15日(2)北京・紫禁城

2002/01/14~

北京

-

2002冬、中国旅行記2(1)『北京、万里の長城を訪ねて』:はじめに

2002/01/14~

北京

-

2002冬、中国旅行記2(2):1月14日(1)陸路で天津から北京へ、王府井

2002/01/14~

北京

-

2002冬、中国旅行記2(3):1月14日(2)北京・王府井、ホテルの部屋

2002/01/14~

北京

-

2002冬、中国旅行記2(4):1月15日(1)北京・天壇公園、天安門広場

2002/01/14~

北京

-

2002冬、中国旅行記2(5):1月15日(2)北京・紫禁城

2002/01/14~

北京

-

2002冬、中国旅行記2(6):1月15日(3)北京・紫禁城、皇帝の庭

2002/01/14~

北京

-

2002冬、中国旅行記2(7):1月15日(4)北京・紫禁城、皇帝所縁の書道家、お茶専門店、七宝焼工場

2002/01/14~

北京

-

2002冬、中国旅行記2(8):1月15日(5)北京・七宝焼き、万里の長城登攀

2002/01/14~

北京

-

2002冬、中国旅行記2(9):1月15日(6)北京・万里の長城、北京ダックの夕食、京劇観劇

2002/01/14~

北京

-

2002冬、中国旅行記2(10完):1月16日:陸路を天津へ、帰国、おわりに

2002/01/14~

北京

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 2002冬、中国旅行記2

0

30