2023/12/08 - 2023/12/08

4438位(同エリア5949件中)

おやじさん

中村区栄生町の六生社から東の東海道本線のガード下をくぐるとそこは西区、今回の目的地は栄生駅方向の北側にある小さな覆屋。

- 旅行の満足度

- 2.0

- 観光

- 2.0

- 交通

- 3.0

- 同行者

- カップル・夫婦(シニア)

- 交通手段

- 徒歩

-

所在地は名古屋市西区栄生2-6-7にあたります。

鎮座地は栄生駅から線路沿いに続く細い路地を北へ向かった先に鎮座します。 -

見あげれば名鉄犬山線「栄生」駅のホーム。

ホームに流れるアナウンスが良く聞こえてくる。

ここをまっすぐに突き進むと正面に見えてきます。 -

今回の目的地は道の突き当り、突き当りのように見えていますが、覆屋の前から右に人道が続き、駅前から北に伸びる通りに続いています。

-

住宅街に溶け込んでおり分かり難いかもしれませんが、正面の切妻屋根の覆屋が目的地です。

-

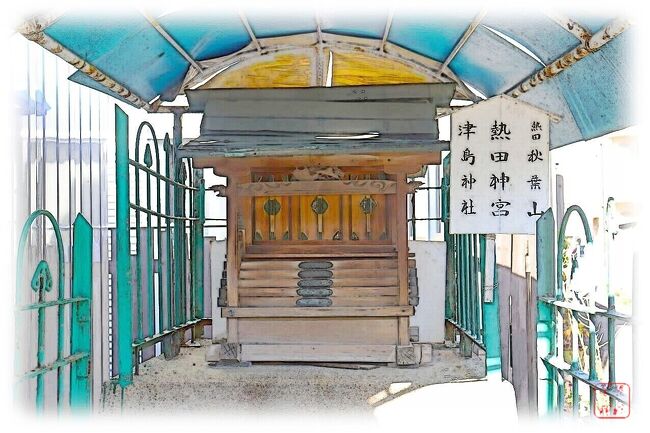

覆屋全景。

左は名鉄病院、後方と右手は住居に挟まれており、僅かな社地が与えられ覆屋が建てられています。

G先生によれば屋根神さまとあるが、提灯を吊るす櫓がある訳でもなく、屋根神感は漂っていない。

覆屋前面は柵の扉が付けられしっかりと施錠されています。 -

自分が持っている屋根神さまの社のイメージは、三社造りで扉が三つ付くものを思い浮かべてしまいますが、板宮造りの扉一つの社に三社の神札が祀られているようです。

表には見えなかった提灯掛けも、覆屋のなかにちゃんと納められ、三灯分の金具も付いている。

祀られる三社は主に熱田神宮を中央にして秋葉神社、津島神社がよく見られます。

時に氏神さまを中央に祀り、火伏の秋葉神社、災い除けの津島神社の三社の場合もあるようです。

こちらの社が軒から降ろされたものなのか、もとから基壇の上だったのかは不明ですが、今も現役でこの町を守護しているようで、供えられた榊を見るとそれは伝わってきます。

こちらの屋根神さまの祭神は分かりませんが、それを知るには毎月1日、15日の例祭に訪れればスッキリするだろう。

正面の柵は解放され、神前幕が張られ、灯りの灯された三社の提灯が吊るされた屋根神さまの姿を見ることができるだろう。

名古屋城が築城され、城下町に長屋が広がり多くの人が住まうようになると、火災や流行病が流行ります。

やがて人々は軒下や僅かな余地に基壇を作り、身近に神様を祀るようになりますが、昭和に入り空襲による火災やライフスタイルの変化、崇敬者の高齢化などにより確実に数は減っています。

西区の古い街並みが残る地域には、屋根神さまは残っている方なんだろう。

「屋根神」西区栄生

創建 / 不明

祭神 / 不明

所在地 / 名古屋市西区栄生2-6-7

参拝日 / 2023/12/08

六生社から屋根神さま / 東海道本線をくぐり名鉄?栄生駅北側鎮座地まで約10分 -

栄生町の玄関口名鉄栄生(さこう)駅からすぐ近くの屋根神さまを後に、名鉄病院方向へ5分程歩いた東側に鎮座する栄生稲荷社に向かう。

個人的に普通に「さこう」と呼んでいますが、町名の由来は明暦年間(1655~58)頃からは栄(さこ)村住民が商いをするようになり、栄町(さかえまち)と称するようになっていたそうです。

現在の中区栄の旧町名「栄町」が成立したのは明治11年(1878)なので、栄の地名の本家は栄(さこ)村になる。

「さこ」とはもともと「狭いところ」を現すようですが、栄の字を「さこ」とはなかなか読めないもの。

上は明治31年当時(左)の愛知郡栄村と現在の地図(右)を見比べたもので、赤い線は美濃街道(県道67号線)。

栄生稲荷社は東海道本線東側の集落や道もない田んぼの中に位置し、地図上に碑らしき印が描かれていますが鳥居の姿はありません。

やがて集落から美濃街道を結ぶ道(栄生街道)が作られ、集落が建ち始めていきます。

明治39年(1906)中村大字栄(サコ)となり、大正10年(1921)の名古屋市編入の際、栄を生んだことに因み栄の下に生が入った栄生となり、線路を隔て西区栄生(サコウ)と中村区栄生(サコ)町の呼称が違う栄生があります、住所表示板のルビを見るとその違いは一目瞭然。

栄生稲荷の鳥居が記されるのは昭和に入ってからでした。

東海道本線の熱田駅から大垣駅の開業は明治20年(1887)、現在の名鉄栄生(さこう)駅が出来たのが昭和16年(1941)のこと。

駅舎のある西区には「さこう」と書かれていますが、仮に線路の西側に入口があれば「さこ」と云う事になるのか。

個人的に線路を境に呼び分けを意識した事はなく「さこう」なんだが、それではいかんのだろう。

昔、この辺りで小さな焼き鳥屋を営む方が臨時職員として訪れ、その方は「さこ」に拘り、「栄生(さこ)○○」と屋号にまでしており、「さこうね」と云うと「さこなんですよ」と良く訂正させられたことを思い出す。

懐かしさから、記憶を頼りに本陣から西区まで歩いてきたが、さすがに時が過ぎて見付ける事は出来ず、ここ「さこう」まで来てしまいました。 -

名鉄病院の東角から右折すると玉垣に囲われた一画が現れます。

ここが栄生稲荷社になります。 -

西区栄生2「栄生稲荷社」西側の社頭。

社地は南北に奥行きがあり、西側には朱の明神鳥居があり、社殿は南向きに建てられています。

社地南側にも石の明神鳥居を構えており、社殿配置から見ると南側が正参道になるのかもしれません。

玉垣にある住所表示は「栄生(さこう)2丁目20」 -

西参道から見る境内、奉納鳥居の立ち並ぶ先の建物が社務所のようで、参道はそこから左に折れた先が社殿となります。

-

栄生稲荷社の額。

-

南側の正参道と思われる社頭全景。

右手に「稲荷社」社標とその後方が手水舎。

石の明神鳥居から続く奉納鳥居の先が拝殿。 -

南参道の右側に民家と社地の僅かな隙間に奥に続く道があり、突き当りに小さな社が祀られています。

詳細は不明ですがこちらも屋根神さまだったものかもしれません。 -

南参道に戻り、石の明神鳥居をくぐった右側の手水舎手水鉢。

-

住宅地にあって周囲に大きなビルがないため比較的明るい境内。

大きな樹々が聳え、なかには桜もみられるので春には綺麗な花が見られそうです。 -

拝殿は木造瓦葺切妻造の妻入り。

-

三方をフェンスで厳重に囲われた本殿域、本殿前に一対の狛狐の姿があります。

-

本殿は銅葺屋根の一間社流造、

-

社殿後方から全景。

拝殿から屋根が続きと本殿まで繋がっています。

栄生稲荷社の由緒は現地で見ることが出来ず、地史に目を通すもそれらしい記載は見当たらなかった。

寄進物は南の社標が昭和5年(1930)で、鉢や鳥居など見ていないので創建がいつ頃なのか想像できませんが、冒頭の地図の鳥居を見ていくと初見は昭和7年からなので、祭祀形態はともかく、古くても江戸時代はなさそう。

恐らくこの辺りに集落が集まりだした、明治から大正頃の創建だろうか。

六生社を訪れた際、慶長8年(1603)にこの辺りから遷座したとありました。

田んぼが広がるこの辺りから、入れ代わるように栄生稲荷社が創建されたとは思えない。 -

拝殿左の忠魂碑。

新しい年を前にして、境内の枯れ葉が氏子の手により綺麗に纏められていました。

この頃はまもなく訪れる新しい年が、よもやこのようになるとは想像できなかっただろう。

今できる事はふるさと納税とボランティア登録、そして毎日できることは能登の酒を飲むことくらいか。

明日は我が身と心得て装備を確認しよう。

栄生稲荷社

創建 / 不明

祭神 / 宇迦之御魂神

所在地 / 名古屋市西区栄生2-20-19

参拝日 / 2023/12/08

屋根神から栄生稲荷 / 名鉄病院方向へ?徒歩5分程

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

名古屋駅から徒歩で廻れる神社

-

名古屋駅から徒歩で廻れる神社 浅間神社・中村家と屋根神様

2022/10/12~

名古屋

-

名古屋駅から徒歩で廻れる神社 屋根神様・子守地蔵尊

2022/10/12~

名古屋

-

名古屋駅から徒歩で廻れる神社 四間道 屋根神・金刀比羅神社

2022/10/12~

名古屋

-

花車 神明社

2022/10/12~

名古屋

-

名古屋駅から徒歩で廻れる神社 泥江(ひじえ)縣神社

2022/12/08~

名古屋

-

名駅付近の神社巡り 津島神社、洲崎神社、洲嵜秋葉神社、日出神社

2023/04/17~

名古屋

-

名古屋駅から徒歩で廻れる神社「迦具土神社、柳里(りゅうり)神社・白鷹龍神」

2023/04/27~

名古屋

-

名古屋駅から徒歩で廻れる神社 須佐之男神社・秋葉神社

2023/04/27~

名古屋

-

名古屋駅から徒歩で廻れる神社 津島神社・白龍神社

2023/04/27~

名古屋

-

六生社

2023/12/08~

名古屋

-

西区栄生「屋根神さまと栄生稲荷社」

2023/12/08~

名古屋

-

西区の屋根神さま

2023/12/08~

名古屋

-

水野神社

2024/01/09~

名古屋

-

椿神明社・稲穂社

2024/01/09~

名古屋

-

中島八幡社(中村区則武1)

2024/01/09~

名古屋

-

大秋八幡社 (中村区大秋町)

2024/01/09~

名古屋

-

松原八幡社(中村区松原町4)

2024/01/09~

名古屋

-

中村天神社

2024/01/09~

名古屋

-

素盞男神社

2024/01/09~

名古屋

-

油江天神社

2024/01/09~

名古屋

-

素盞鳴神社(港区九番町)・淨專寺(港区本宮町)

2024/05/09~

名古屋

-

龍神社(港区本宮町)

2024/05/09~

名古屋

-

番割観音・素盞鳴神社(港区須成町)

2024/05/09~

名古屋

-

金山神社(中川区玉船町)・知立神社(中川区松年町)

2024/05/09~

名古屋

-

神明社(中川区中野新町)・八劔社(中川区八剱町)

2024/05/09~

名古屋

-

古新神社・六番町神明社

2024/05/09~

名古屋港

-

須佐之男社・迦具土社と厳島社

2024/08/02~

名古屋

-

牧野神明社

2024/08/02~

名古屋

-

若宮八幡社

2024/08/02~

名古屋

-

熊野社

2024/08/02~

名古屋

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

名古屋(愛知) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 名古屋駅から徒歩で廻れる神社

0

20