2020/05/23 - 2020/05/23

1300位(同エリア6019件中)

![]()

くまねこさん

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

たまたまネットで見つけた白毫寺さんの御朱印がかっこよかったので、

お散歩がてら、奈良市内を歩いてきました。

ルートとしては、

白毫寺→新薬師寺→春日大社→東大寺

です。

写真だけでも、122枚あります。

- 旅行の満足度

- 4.5

- 観光

- 4.5

- グルメ

- 4.0

- 交通

- 4.0

- 同行者

- 一人旅

- 一人あたり費用

- 1万円未満

- 交通手段

- 私鉄 徒歩

-

まずは近鉄電車に乗って奈良駅まで。

コロナウィルスによる緊急事態宣言が解除されたとはいえ、

まだまだ車内はガラガラで、シートに一人づつ座っているような形で、

もうひとり座ろうとすると、座っていた人が隣のシートに座るような風景も見れました。近鉄奈良駅 駅

-

近鉄奈良駅から、

道路を渡ってバスのりばへ。

直接寄り道せずにバスに乗るなら、5番出口が近いです。

5番出口は、西出口から改札を出る必要があります。

たいていの人は、東大寺や有名な行基像がある東口へ歩きはるので、注意が必要です。

でないと、私のように東口から出てしまうと、改札を出てから道路を渡る必要があります。

白毫寺様への最寄りのバス停へは、一番奥の4番乗り場(山村町・藤原台方面)です。

事前にバス乗り場の場所は調べてはいたのですが、

時刻表までチェックしておらず、次のバス一時間まで空いてしまう事に……。

予定していたバス停の近くまで行くバスが数分後に出発するのでそちらに変更。

62系統山村町行きに乗り、高畑町(たかばたけ ちょう)で降りました。

本来なら、同じ場所から出発する122系統北野行きに乗り、白毫寺バス停で降りる予定でした。

急な予定変更も、気軽な一人旅の醍醐味でもあります。 -

バス停で降り、乗ったバスを見送ります。

あんな大きなバスを自由に操れる運転手さんを尊敬します。

さて、白毫寺様までは、歩いて1キロの距離です。

住宅地を抜け、ちょっとこの道であっているのかなと不安になったりしながら進みます。

有名なお寺さんだと、こうやってあちこちに案内が立っているので助かります。 -

ゆるやかな上り坂になっていて、坂の向こうに白毫寺様の石段が見えます。

-

途中、有料駐車場の片隅に、何か小さな小屋のようなものがあるなと思って行ってみると、お地蔵さんが居たはりました。

横にある立て看板によると、

<薬師瑠璃光如来 石仏>と書いてあり、お地蔵さんではなく、

薬師如来様のようです。

道の片すみの忘れられかけた。と書いてありますが、

ネットで見ると、白毫寺様にお参りの際に必ず会いに行くという方も多くいらっしゃいました。

右手には、人々に安らぎと勇気の施無畏印(せむい いん)。

左手には、病苦の苦しみを除く誓願を示す薬壺(やっこ)をお持ちのお姿

と書かれてあります。

施無畏印とは、手を上げて手の平を前に向けた形で、

漢字の通り、畏れ無くてもいいよ。というサインなんだそうです。 -

ようやく白毫寺様の石段に到着しました。

上り坂が中心だったので、ちょっと疲れました。

ただ、長谷寺程ではなかったのでちょっと大丈夫でした。白毫寺 寺・神社・教会

-

となりにはなにかの土地があるようでしたが、看板には、

<鹿が、侵入しますので必ず閉めてください>

と書かれてあります。

鹿さんは辺りには見かけなかったのですが、侵入した過去があるのでしょう。

いかにも奈良だなと思いました。 -

鬱蒼と生い茂る樹々に迎えられながら、山門へと向かいます。

いかにも古都にある古刹といった雰囲気を醸し出しています。

到着がお昼時分だったのですが、

夕方とかだとより一層雰囲気が出るかもしれませんね。白毫寺 寺・神社・教会

-

山門をくぐると風景は一変します。

ただ、土塀に囲まれた石段というのも、

古都の古刹っぽいですね。

まあ、伝来によると、

奈良時代のはじめ、和同開珎で有名な和銅の次の元号である霊亀元年(西暦715年)草創と伝わるので、

紛れもない古刹なんですけどね。白毫寺 寺・神社・教会

-

こちらの手水場も、コロナの影響からか、杓子などは撤去し、使用中止になっているようです。

白毫寺 寺・神社・教会

-

こちらの手水場も、龍の口から水が出るようになっているようです。

龍は本来水神なので、緑に囲まれているのは珍しいんじゃないかな。

くわっと見開いた金色の瞳がかっこいいですね。白毫寺 寺・神社・教会

-

東大寺開山堂の糊こぼし・伝香寺の散り椿とともに「奈良三名椿」の一つとして有名な五色椿。

大輪の八重で、色とりどりの花が咲くことから、五色椿と呼ばれています。

元々は、寛永年間(西暦1600年前半)に、興福寺塔頭・喜多院から移植。

奈良県指定天然記念物に指定されています。

完全にシーズン外だったので、一切花は咲いていません。

今度は満開の時に訪れたいです。白毫寺 寺・神社・教会

-

境内には、五色椿以外にも、子福桜(こふくざくら)という種類の桜がありました。

花一輪につき2~3個のサクランボがなるという特性があり、これを子宝に恵まれたものとするという由来のフユザクラの一種だそうです。白毫寺 寺・神社・教会

-

こちらは、可愛い白い小さな花が咲いていました。

開花時期は、10月~3月とネットでは書いてあったので、少し遅くまで咲いていたのでしょう。白毫寺 寺・神社・教会

-

この桜の近くには、万葉集に収録されている歌の歌碑がひっそりと立っていました。

<高円の野辺の秋萩いたづらに

咲き散らるむ見る人無しに>

宝亀元年(西暦715年)9月、志貴皇子が逝去した際、

作られた挽歌(ばんか。死者を悼み、悲しみを歌った詩歌)の

反歌(はんか。長歌のあとに詠み添え、長歌の意を反復・補足または要約するもの)なんだそうです。

この志貴皇子という人は、

第41代持統天皇の弟、第38代天智天皇の息子で、

元々この白毫寺のあった所は、彼の別荘だったところだったみたいです。

彼自身は、皇位継承の争いを起こすことのないよう結束を誓うという

所謂、吉野の盟約もあってか、皇族としての働きはほぼ無く、

万葉集に多数収録されたりと、優れた万葉歌人として有名でした。

ただ、死後50年以上経って、彼の六男が第49代光仁天皇として即位したため、春日宮御宇天皇の追尊を受けました。

なので、現在の皇室は彼の子孫ということになります。

ちなみに、今上天皇陛下は第126代になるそうです。

この歌碑の前に立った時、約3メートル向こうの高円山の裏側に、

志貴皇子のお墓(春日宮天皇陵)があるんだそうです。白毫寺 寺・神社・教会

-

そしてこちらが本堂です。

奈良県指定文化財に指定されています。

戦国時代に戦火に遭い、江戸時代初期に復興されたものです。

本堂の中に入れるっぽいのですが、よくわからず、外から眺めるだけにしました。白毫寺 寺・神社・教会

-

本堂を後ろから。

17世紀、江戸時代に建てられたものにしてはキレイですね。

きちんと整備なさっているからなのでしょう。白毫寺 寺・神社・教会

-

御影堂(みえいどう)。

江戸・寛永年間(1624年-1645年)に復刻に貢献した興福寺の学僧である空慶上人が祀られています。白毫寺 寺・神社・教会

-

まさに「南都一望」の言葉通り!

奈良が一望できます。

右端下には興福寺の五重塔も見えますね。白毫寺 寺・神社・教会

-

その五重塔のアップ。

奈良といえば、

興福寺五重塔か東大寺の大仏か、

というぐらい奈良のシンボルですね。白毫寺 寺・神社・教会

-

生駒山の山上には、アンテナでしょうか。

複数の鉄塔らしきものが確認できます。白毫寺 寺・神社・教会

-

この雄大な景色の手前には、

苔むした小さな庭と石が配置されていました。白毫寺 寺・神社・教会

-

そしてその横には、

仙人のような世捨て人が出てきそうな小さな門が。白毫寺 寺・神社・教会

-

境内は掃き清められていて、清浄な空気を醸し出しています。

白毫寺 寺・神社・教会

-

雄大な景色の向こう側には、石仏の路と名付けられた小道が。

お地蔵様でしょうか。小さな石仏が並び、

ジブリの世界ですね。

『もののけ姫』のこだまが出てきそうです。白毫寺 寺・神社・教会

-

山道のような道(写真手前から立ち入れないようになっています)

の右には、<閼伽井>と木札が立っている建物が。

調べてみると、閼伽井は、<あかい>と読み、

仏前や僧侶にお供えするための水の事を閼伽と呼び、

この閼伽を汲む井戸のことを閼伽井と言うのだそうです。

写真を撮った時は、いい感じの風景だなとしか思わなかったのですが、

ひとつ勉強になりました。白毫寺 寺・神社・教会

-

今回頂いた御朱印。

中央に大きくご本尊である

<阿弥陀如来>

と書かれてあります。

見開きの書き置きとの2種類だけでした。白毫寺 寺・神社・教会

-

もう一つの御朱印がこちら。

見開きの書き置きタイプ。

口を大きく開けた、怖そうな閻魔大王のお姿が

左半分に大きく描かれています。

こんな怖い、迫力のある閻魔大王なら、

自分の罪を一切合切話してしまいそうです。

最近こういう凝った御朱印が各地にありますね。

本末転倒ですが、御朱印目当てで参拝に行ってしまいそうです。

(実際、ネットで検索中に偶然見つけて、今回は御朱印目当てでした。)

地元、橿原神宮のシンプルすぎるぐらいシンプルなのも好きですが、

こういう凝った御朱印もいい感じですね。白毫寺 寺・神社・教会

-

完全に余談なのですが、

こちらが今年、令和二年の元日に頂いた

橿原神宮の御朱印です。

上の橿原神宮の印がいつもは、

朱文(しゅぶん。陽刻とも言い、文字部分を残して彫る。印鑑とかのやつ)なので、

より一層シンプルな雰囲気になります。 -

石段の最初のところまで戻ってきました。

裏っかわには、

<高圓山 白毫寺>

<どうぞまたお参り下さい>

と書かれてあります。

今度は是非椿が満開の時にお参りできたらと思いました。白毫寺 寺・神社・教会

-

近くに新薬師寺があるそうなので、そちらへ向かいます。

道の途中には、小さなかわいい郵便ポストが。

すぐにいっぱいになってしまいそうですね。 -

そして歩いた先には、お地蔵様が。

道中の安全をお祈りしつつ、先へと進みます。 -

実は、途中曲がる道を間違え、

大通りまで出てしまいました。

奈良教育大をぐるっと周り、無駄に歩きました。

しかし、無駄なことばかりではなく、

こんなかわいい教育大附属幼稚園の看板に出会いました。

200メートルの距離で、大人の足なら340歩。

こどもの足なら440ぽ だそうです。

子供の足が少し小さく、歩数が漢字ではなく、ひらがなで書かれてあるなど、

園児ファーストで制作されたかわいい看板でした。 -

そしてもうひとつ、楽しくなるような出会いが。

猫好きな方が住むお宅なのでしょうか。

大小様々な猫の置物が置いてあります。

(一般のお宅のため、プライバシー保護のため、加工をしてあります)

(猫のイラストは、いらすとや様よりお借りしました) -

新薬師寺旧境内(七仏薬師金堂推定)。

2008年秋、奈良教育大学の改築に伴う発掘調査で

雨落ち溝が見つかり、どうやら新薬師寺旧境内じゃないかということになったみたいです。

飛鳥寺もそうですが、昔のお寺はえげつないほど大きい境内だったという事に、ただひたすらびっくりです。

車はもちろんのこと、自転車もない時代。

端から端まで歩こうと思うと、いやになるぐらい疲れたんじゃないかと思います。

丁度この前を通った時、うぐいすが、

ほーほけきょ! と、教科書に乗りそうなぐらいキレイな鳴き声を披露してくれました。

春だねぇ……。と思ったのですが、既に初夏ですよね。

うぐいすの世界にも、私のようなボケたのがいるのかもしれません。

と思ったのですが、

調べてみると、8月下旬まで聞かれる事が多いのだそうです。

ボケているのは私だけでした……。 -

そして大回りの末、やっとこさ到着です。

お隣にいたはる鏡神社。

こちらが正門かなと思ったのですが、

それにしては、ひっそりとしすぎじゃないか?

ぼーっとしてたら見逃しそうやなと思ったのですが、

正門は別に有りました。南都鏡神社 寺・神社・教会

-

こちらが鏡神社の正門?

ちゃんとした方の入り口です。

新薬師寺のすぐ横にあります。

藤原広嗣の屋敷跡とされる場所に、

西暦700年代に肥前国唐津(現:佐賀県唐津市)から鏡神社を勧進。

なので、南都鏡神社とも呼ばれます。

新薬師寺の鎮守社とされます。

後に、春日大社の本殿第三殿を譲渡され、移築当時の部材などが今も残っているそうです。

そして、この藤原広嗣という人は、鏡神社と関係が深く、

実質藤原家の始祖とされる藤原不比等(ふじわら の ふひと)の三男であり

藤原式家の祖である藤原宇合(ふじわら の うまかい)の長男です。

我々が藤原と聞いて思い浮かぶ藤原道長や頼長は、

藤原北家の系譜なので、ざっくりいうと、遠い親戚ぐらいでしょうか。

(北家は、藤原不比等の次男・藤原房前(ふじわら の ふささき)を祖とする)

広嗣は、朝廷で次々に昇進していましたが、

天平10年(西暦738年)12月4日に九州に左遷されてしまいます。

その2年後、相次ぐ天変地異の原因は、

反藤原勢力の要である人物のせいだと、朝廷に告発文を送りますが、

時の権力者はこれを謀反だと判断されてしまい、

天皇から呼び出しを受けますが、広嗣はこれを拒否。

広嗣の弟や太宰府の軍人たちを率いて反乱を起こしますが、

あっという間に官軍に制圧され、値嘉嶋(現在の宇久島)に潜伏していた広嗣は捕らえられ、死罪。

この広嗣の怨霊を鎮めるために、唐津に鏡神社が創建され、ここ大和の地に勧進されたという歴史があるそうです。南都鏡神社 寺・神社・教会

-

さあ、そして、新薬師寺です。

8世紀、奈良時代に創建された官立寺院であることは、間違いないのですが、

何時頃誰が立てたのか、はっきりしないんだそうです。

また、度重なる自然災害等によって、本来の大きさからかなり小さくなっているそうです。新薬師寺本堂 寺・神社・教会

-

本堂。

ただ、元々の本堂(金堂)だったわけではなく、

別の建物だったものを、残ってたから本堂として運用しているようです。

ただ、柱の配置的に、元々堂内中央に大型の円形仏壇を設置することをあらかじめ想定して設計されたものと考えられるんだとか。

この中央扉の向こうには、

国宝で本尊の木造薬師如来坐像と、それを護るようにぐるりと取り囲む塑造十二神将立像がいらっしゃいます。

十二神将立像も国宝なのですが、江戸末期の地震で倒壊、

昭和に入ってから直しちゃったので、

宮毘羅(くびら)大将像だけは国宝指定外なんだそう。

本堂の中は撮影禁止なので画像はないのですが、

圧倒される美しさと、荒々しい十二神将立像に心が揺り動かされました。

元々何も買うつもりはなかったのですが、ポストカードセットを買っちゃいました。新薬師寺本堂 寺・神社・教会

-

池と、善女龍王社をお祭りする社。

善女龍王(ぜんにょ りゅうおう)とは、

善「如」と表記することも有り、女性の神様とも限らないようです。

金色の龍を頭に乗せた姿で描かれることが多いのですが、

中国官服を着た男神として描かれたケースもあります。

多くが雨乞いと関連していて、

京都や高野山に雨乞いの伝承が残っています。

同じ奈良の龍蓋寺(岡寺)にも龍を閉じ込めたという池があり、

龍=水神というのは、日本ではメジャーな概念ですね。新薬師寺本堂 寺・神社・教会

-

小さな門の向こうには、

庫裏(くり。僧侶が居住する場所)では、新薬師寺の由来を紹介するビデオの上映が行われています。新薬師寺本堂 寺・神社・教会

-

ビデオ上映。

ソーシャルディスタンスを意識してか、椅子の数は控えめです。新薬師寺本堂 寺・神社・教会

-

大きな石灯籠と中庭。

がっつり椅子に座ってビデオを見るのもいいですが、

縁側に座って、新薬師寺の歴史をBGMに、

お庭を眺めるのもなかなか風情があります。新薬師寺本堂 寺・神社・教会

-

今回頂いた御朱印。

中央に大きくご本尊である

<薬師如来>

と書かれてあります。

御朱印はこの一種類のみのようです。

こちらも少しかすれ気味なのもいいです。新薬師寺本堂 寺・神社・教会

-

いよいよショートカットして、春日大社へ。

写真の写っていない所に、複数人の観光客の姿が。

数匹いる鹿さんたちも心なしか嬉しそうです。 -

何故か道路のど真ん中でたそがれていた鹿さん。

この先に駐車場があるからか、

黒いプリウスがやって来てしまって、

轢かれそうになっても、しばらくその場を動きませんでした。

マイペースと言うか、夢見がちな子なのかもしれません。

ちょっと親近感がわきました。 -

春日大社へ向かう、中の禰宜道(ねぎみち)。

高畑町のお家から、禰宜(ねぎ。神官)さんが

春日大社へ出勤するために通った道。

けっこう山の中って感じなのですが大丈夫でしょうか。 -

なかなかアップダウンの激しい山の道です。

昔の人達は、現代のようにちゃんとした靴もなかっただろうし、

モバイルファンもなかったでしょう。

某番組ではないですが、

まさに、昔の人たちは偉かったと思いました。 -

まさに太古の昔から一切替わらないのではないかと思わせる雄大な自然の中を進みます。

-

まさにジブリの世界。

シシ神様が顔を出しそうな雰囲気です。 -

なんてな事を考えていたら、一匹の鹿さんが。

ひょっとしたら、シシ神様の赤ちゃんかもしれません。

実際、シシ神様のモデルのベースは鹿だとも言われています。

宮崎監督が見たのもこういう景色だったのかもしれませんね。 -

途中までざっくりとえぐれた樹。

人間で言うと、ほとんど内臓がないような感じでしょうか。

昔の人も偉かったでしょうが、

やはり自然は雄大で偉大です。 -

ダリの絵画のような、奇妙にうねうねと曲がった樹。

ちょっとひねくれた性格の樹なのかもしれません。 -

大自然を満喫しているうちに、春日大社二の鳥居へたどり着きました。

まずはこの大きな鹿が見守っているこの手水所で手と口を清めましょう。

ここは、柄杓を使わず、手を使う形に変更して使用可能になっていました。

伏鹿手水所(ふせしかのてみずしょ)という名前があり、

この写真ではわかりにくいですが、

鹿が咥えている巻物の端から水が出ています。 -

そしてこの祓戸神社にお参りしましょう。

祓戸神社(はらえどじんじゃ)は、

罪や穢れを祓う神として知られる瀬頼津姫神(せよりつひめのかみ)をお祀りしていて、

まずはここで罪や穢れを祓ってから本殿へお参りするのが

公式的なルールとなっています。

ご祭神である瀬頼津姫神は、

記紀には登場しないものの、

神道の大祓詞(おおはらえのことば)に登場し、

流れが折り合う川の瀬に存在し、山に降り注いだ汚れや罪を海へと運び、

速開都比売(はやあきつひめ。イザナギ・イザナミから産まれた男女一対の神の内、女神)に

穢をバトンタッチすると書かれています。

その故事から、罪や穢れを祓う女神とされています。

一部では、水神や海神としての信仰も集めています。

また、天照大御神の荒魂(あらみたま。神の荒々しい側面、荒ぶる魂)とされることもあります。春日大社 寺・神社・教会

-

古い幹の中から新しい幹が出ていました。

ただそういうオブジェなのかなと近くまで見に行ってみましたが、

ちゃんと新しい幹が古い幹の真ん中から出ていました。

自然にそうなったのか、神社の人がそういうふうにしたのかわかりませんが、初めて見ました。春日大社 寺・神社・教会

-

着到殿(ちゃくとうでん)。重要文化財。

春日大社の例祭である春日祭の時に、

勅使(天皇陛下のお使いの人)が着到(≒到着)の儀式を行う場所。

現在でも平安時代から一切変わらぬ作法で執り行われているそうです。

天皇陛下が来られた際には、行在所(あんざいしょ。仮のお住まい)としても使用されてるんだとか。

延喜16年(西暦916年)の創建ですが、

永徳2年(1382年)に罹災、応永20年(1413)に再建されたものです。

近年では、2011年の式年造替(しきねんぞうたい。定期的な修理)の際に屋根の檜皮の吹き替えをしましたね。春日大社 寺・神社・教会

-

内部は土間なのですが、かつては床を作ってお迎えをしたこともあるそうです。

使う人のレベルや目的によって、色々と変更できる作りになっているようです。春日大社 寺・神社・教会

-

滔々と清らかな水が流れる水場。

これは手を洗う用なのか、口を漱ぐ用か分からなかったので、

黙って写真を撮りました。

さらさらと水が流れる様子は、ずっとでも見ていられる程でした。春日大社 寺・神社・教会

-

南門、本殿へ向かう道すがら。

いろいろな種類の灯籠。

明かりを灯す所(名前が分からないのですが……)、が鹿の意匠になっているものもあります。さすが春日大社です。春日大社 寺・神社・教会

-

もうすぐ南門という場所。

写真左に行けば南門。

右に行けば若宮神社や夫婦大国社があるロケーション。

公式サイトにも何ら案内のない、調べてもわからない小さな橋。

頑張ればぴょんと飛び越えれそうなほど小ささです。

皆が触るからなのか、擬宝珠(ぎぼし。欄干にある玉ねぎみたいなやつ)の

金が剥げて地の黒がこんにちわしてますね。

毎回、春日大社にお参りに行った時は、

小さなかわいい橋だなとは思っているのですが、

時間的な制約等もあり、橋を渡ったことがないのです。

今度こそ、渡ってみようかなと思います。春日大社 寺・神社・教会

-

南門。重要文化財。

いわば春日大社の「正門」で、多くの人がここから幣殿へと進みます。

高さ12メートルと、春日大社史上最大規模の門で、

昔は鳥居だったそうです。

治承3年(1179年)に現在の門の形になったそうなので、

鳥居だったのを実際に見たのは、方丈記を記した鴨長明や源頼朝とかの平安時代の人たちという事になるでしょう。

現在の南門は、南北朝時代に再建されたものだそうです。

かつては、藤原一族以外の一般人が通る門だったようです。

藤原一族の方たちは、東にある慶賀門から通ったそうです。春日大社 寺・神社・教会

-

前後しますが、南門の目の前に柵で囲われているこの石。

「神石」と呼ばれており、

・太古の昔、神様の憑代(よりしろ。依代とも書き、

神霊が現れる時、宿る物)として祀られた「磐座(いわくら。

信仰の対象となる岩)」

・春日若宮御祭神である赤童子が出現した場所

・宝亀3年の雷火で落下した社額を埋納した「額塚」

などの諸説ある石なんだそうです。

正直良く分かりませんが、神様に関係しためちゃめちゃすごい石という事は分かりました。春日大社 寺・神社・教会

-

幣殿と社務所の間にある砂ずり藤。

シーズンではないのか、砂ずり感はまったくないのですが、

花の穂が地面の砂に付きそうなぐらいになることからこの名が付きました。

鎌倉時代後期の延慶2年(西暦1309年)、「春日権現験記」という絵巻物にもこの場所に藤があったと記されていることから、樹齢800年とも言われています。

春日大社では社紋も藤が使われている事からも、藤が大切に扱われていることが分かります。

また、この砂ずりの藤以外にも、境内にある萬葉植物園には、

20品種、約200本が植栽されています。春日大社 寺・神社・教会

-

ちょっとピンぼけ気味ですが……

二の鳥居の隣に設置された案内板の一番上に社紋が書かれており、

これを見ると、所謂家紋で言うところの「下がり藤」っぽいですね。

藤原一族の家紋や、浄土真宗本願寺派の寺紋も下がり藤です。

(本願寺派のは、ディティールが違いますが、下がり藤と呼ばれています)

加藤さんや佐藤さんなど、藤原にルーツがある苗字も下がり藤が家紋の方が多いみたいですね。春日大社 寺・神社・教会

-

今回頂いた御朱印。

シンプルながら達筆で、

中央の<春日大社>の「春」や「大」の右払いがぐぐっと伸びていて、

迫力がある字です。

御朱印を頂いて、毎回思うのですが、こういう綺麗な字を書きたいなと思いました。

本殿はもちろんのこと、幣殿も撮影禁止なので写真はありません。

プラス500円で、本殿間近まで拝観できるのですが、

この前の時に行ったのでもう良いかと思って今回は行っていません。春日大社 寺・神社・教会

-

前後しますが、

二の鳥居付近に設置されてる世界遺産登録の碑。

1998年(平成10年)、「古都奈良の文化財」として世界遺産に登録されました。

この古都奈良の文化財の中には、東大寺・興福寺・唐招提寺など、

奈良を代表する観光地である寺院で構成されています。春日大社 寺・神社・教会

-

2020年5月現在、

第43次式年造替として、若宮御造替が計画されています。

来年、令和3年と4年に斎行予定だそうです。

一束千円で、檜皮屋根材を協力できるんだそうです。

手前右にあるのが、檜皮屋根材の見本で、

中央奥にあるような形で葺くんだそうです。

いにしえより続く春日造り。

その一端を担えるのは、またとない機会なんだと思います。

私も、と思ったのですが、財布と相談して断念しました。春日大社 寺・神社・教会

-

そしてその隣には、

絵馬体験をやってみよう!

と、英語と中国語で詳細な説明が書かれてあります。

春日大社は、結構外国人観光客も多いですし、

最近では、絵馬にも中国語や英語で書かれたものも散見されるようになりました。

果たして、神様が外国人の願いを聞き届けて頂けるのか、

外国語を理解されるのか、はなはだ疑問ではありますが、

いい日本旅行の思い出となることでしょう。

私自身中国に行った時、地元のお寺で中国式の礼拝をしたことがあります。

他の地元の方の見よう見まねで礼拝したのですが、今でも思い出されるほどいい思い出になっていますから。春日大社 寺・神社・教会

-

そのまま東にある慶賀門(けいがもん)から幣殿を後にします。

写真は慶賀門を出て、幣殿方向を写したアングルです。

この慶賀門は、古くは、藤原氏一門とされていて、

藤原一族の方の専用の門だったそうです。

そのせいか、他の門より立派な作りになっています。春日大社 寺・神社・教会

-

何より立派なのが、天井が格子模様になっている事。

格組天井(ごうぐみてんじょう)と呼ばれるもので、

いかに藤原一族が当時隆盛を誇っていたか。

中臣氏・藤原氏の氏神様を祀っているだけはありますね。春日大社 寺・神社・教会

-

慶賀門を出ると、剣先道(けんさきみち)に出ます。

この奥が祓戸神社になります。

この写真ではわかりにくいですが、左右には敷石が有り、

先っぽが剣先のようになっているのでこの名前があります。

ちょうど鹿さんがいてる辺りでしょうか。

剣先に当たる石は、昔から踏んではならないと

言い伝えられているそうで、この鹿さんは大丈夫でしょうか。

バチが当たったりしないかな。

藤の木の枝が張り出していて、まるで門のようです。

公式サイトには、藤鳥居の文字があるので、

昔は鳥居があったのか、

形的に鳥居に模しているかのどちらかなのでしょう。春日大社 寺・神社・教会

-

二の鳥居付近に居た鹿さん。

澄んだ瞳には何が写っているのでしょうか。

立派な角がついていることから、青年期のオス鹿なのでしょう。 -

二の鳥居手前の狛犬(阿形。あぎょう)。

調べても分からなかったのですが、

苔むしていたり、風雨の影響で黒ずんでいるなど、

かなりの時間を感じます。

口を大きく開けた形で、サンスクリット語の一番最初が阿。

なので、阿形と言われています。春日大社 寺・神社・教会

-

二の鳥居手前の狛犬(吽形。うんぎょう)。

こちらもかなり古くからあるのでしょう。

口を閉じた形で、サンスクリット語の一番最後が吽。

なので、吽形と言われています。

目をカッと見開き、

まるで誰も通さん! と頑張っているかのようです。春日大社 寺・神社・教会

-

二の鳥居付近の石灯籠。

灯籠を支える部分が柱ではなく、

なにか動物のように見えます。

獅子か餓鬼か分かりませんが、珍しいなと思いました。春日大社 寺・神社・教会

-

石灯籠その2。

こちらは、柱に蛇が巻き付いています。

どちらも奉納されたのは、谷井友三郎と隣の石碑に書かれています。

調べてみると、

JR奈良駅から春日大社に至る目抜き通りである三条通りに、

2010年10月末をもって閉館した奈良市唯一の映画館であった

シネマデプト友楽(の前身の奈良ニュース映画館)の創業者だそうです。

戦前は、各地で奈良を紹介する展覧会を開かれたり、奈良市観光協会会長を歴任されるなど、

「奈良観光の振興に寄与し、市民の心に娯楽の灯火を点された方」

なんだそうです。すごい方だったんですね。春日大社 寺・神社・教会

-

国宝殿のほぼ真正面にある車宿(くるまやどり)。

私はどうしても、アサヒビールが奉献したビールと日本酒の樽が気になります。春日大社 寺・神社・教会

-

実際にはこのように牛車が入れられたのでしょう。

天皇陛下や勅使、藤原氏高官のお参りの際、

牛車をいれる車庫です。

両側面を除いた吹き放しの素木造りの簡素な建物で、

貞観元年(西暦859年)の創建というから、

平安時代が始まったばかりでしょうか。

右の柱に残る傷は、

矢尻か もしかして銃痕……? とも思ったのですが、おそらくは虫食いの痕でしょう。春日大社 寺・神社・教会

-

東大寺へ向かおうとすると、きれいに並んだ3頭の鹿さんが。

同じ方向を向いて、身体の向きも同じ。

親子でしょうか。兄妹でしょうか。

それとも幼馴染……?

妄想が広がります。 -

東大寺の道すがら。

子鹿が近寄って来てくれました。

警戒心がなく、澄んだ瞳で見つめられると、ドキッとしてしまいます。 -

書かれたイラストは可愛らしい感じですが、

本当に気をつけたい所です。

特に今はお母さん鹿が子育てのため、ちょっと警戒心多めになっているので、毎年けが人が出ています。

また、パンフレットとか、鹿せんべいの巻いている紙とかを強奪された結果、

鹿さんがお腹を壊し、ころころではなく、

ちょっとやわらかいうんちが道に落ちています。

鹿と共存していくため、我々も注意が必要ですね。 -

少し離れた芝生には、鹿さんが草を食べていました。

一部では、鹿せんべいを食べれなくなった鹿が暴徒化している。

との報道がありましたが、鹿は草食動物なので、草や木の目が主食です。

鹿せんべいは、いわばおやつなのです。 -

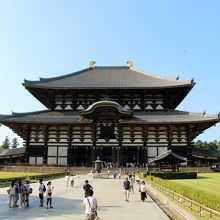

いよいよ到着です。東大寺。

参道には、お土産屋が立ち並び、外国人らも多く歩いています。

というのは、かつての姿。

殆どのお土産屋さんは閉まったままで、

通行人も少なめです。

早く元通りの人賑わいになるといいですね。東大寺 寺・神社・教会

-

<華厳宗大本山 東大寺>

の石碑。

苔むしていて、時間の経過が感じられます。東大寺 寺・神社・教会

-

橋の向こうには、川のそばでひとり涼んでいる鹿さんが。

一人が好きなんでしょうか。

それとも、ハブられているのかな? -

あまりに暑いので、開いていたお土産屋さんで、

ソフトクリームを購入しました。

味はもちろん日本酒味。

ほのかに日本酒の香りと味がして美味しいです。

ただ、向かいのベンチに座ってゆっくり食べようと思ったら、

鹿さんにロックオンされてしまい、逃げ惑いながら食べました。

鹿さんが食べたらお腹壊すだろうに、美味しそうに見えたのかな。 -

橋の欄干の側の、樹々で影になった所にも涼んでいる鹿さんがいました。

まあ、毛皮着てますからね。暑いんだろうと思います。

「なあ、今日めっちゃ暑ない? もう夏なん? ありえへんで……」

なんて鹿さんのセリフが聞こえてきそうです。 -

トイレのそばにあるバスターミナル。

市内循環のバスなど、大抵のバスがここからの発着です。

ちょうど時間的に空白時間だったのか、バスも待っている人も全く見当たりませんでした……。 -

鹿だけじゃなく、猫も居ますよ!

でも何となく、鹿に押されて端っこに追いやられている気がします。 -

春日大社と同じく、

<古都奈良の文化財>

として世界遺産に登録されました事を示す登録記念碑。

東大寺の字は、書家である榊 莫山先生の揮毫によるもの。

安倍文殊院だったり、

近鉄の団体専用列車「楽」の字も莫山先生の揮毫ですね。

奈良と何か関わりがある方なのかと思って調べても分かりませんでした。

死去された時に天理市の病院だった事くらい?

公式サイトにも一切書いていません。

何でなんでしょう?東大寺 寺・神社・教会

-

少しいがんでしまいましたが、東大寺南大門。

東大寺へは必ずここを通るので、もはやおなじみですね。

国宝に指定されており、

奈良時代の天平年間(鏡神社の時に出てきた藤原広嗣と同じ時代)に創建されますが、約230年後の応和2年(西暦962年、平安時代)8月の台風の大風で倒壊。約200年後の鎌倉時代(正治元年、西暦1199年)に重源上人という東大寺を復興した偉いお坊さんによって再建されます。

中国・宋から伝えた大仏様(だいぶつよう)建築様式といわれるを採用していることからも有名です。

日本最大級の山門です。東大寺 寺・神社・教会

-

裏側はこんな感じ。

中門から南大門を撮影したものです。東大寺 寺・神社・教会

-

南大門にかかる

<大華厳寺>

の扁額。

2006年10月10日に行われた「重源上人八百年御遠忌法要」に合わせて新調されたもので、

古い記録にこういう額がかかっていたということが分かったので、復元したんだそうです。東大寺 寺・神社・教会

-

門の真ん中、両側には仁王様が大仏様を護っています。

網がかかっているので見えにくいですが、

こちらは、吽形(うんぎょう)。

まさに、「うぅんんっ!」という声が聞こえてきそうです。

少しでも悪い心を持って通ろうとすると、引き返せざるを得ませんね。東大寺 寺・神社・教会

-

こちらも網越しなので見えにくいかも。

こっちは阿形(あぎょう)。

口を大きく開け、左手を力強く前に出した形は、

「待てぃ! 悪い心を持っていないだろうなぁ!?」

と叱られているような気分になります。

「東大寺 仁王像」で画像検索すれば、もっとキレイな画像に出会えると思います。東大寺 寺・神社・教会

-

遠く、若草山でしょうか。

白いポツポツが見えます。

あんなところにも鹿さんがいるのかな?

と思って、ズームしてみると…… -

ほとんどが人間でした。

真ん中のベンチの間に鹿さんも居ますね。

かなり気持ちよさそうなので、今度はあっちにいってみようと思いました。 -

南大門と中門の間にある東大寺ミュージアム。

その外壁には、大仏様の実物大の手(レプリカ)が展示してあります。

手のひらを前に向けた右手が施無畏印といって、

「畏れなくてもいいよ」という励ましの形なんだろう。

最初の頃、白毫寺様の手前にあった薬師如来様もこの手の形でしたね。

縦が約3メートル、中指の長さが約1.5メートルもあるんだそう。

そして手のひらを上に向けた左手が、与願印(よがんいん)といって、

願いを叶えるよ。というサインなんだとか。

中指の先から手のひら全部まで約3.3メートルという破格の大きさ。

比較するものがなにもないので、写真だと分かりにくいですが、

小さめの軽自動車や、サーフボードの大きいやつ。バスケットゴールまでの高さがだいたい3メートルなんだそう。

余談ですが、小さい頃この大仏様の手の形を見て、

安心して、カモン! の意味だと思ってました。

大体合ってるかな……?東大寺ミュージアム 美術館・博物館

-

鏡池の畔には、二月堂に至る参詣道が整備されています。

二月堂といえば、

お水取りの名で知られる修二会(しゅうにかい)で有名ですね。

僧侶の方々が、火のついた松明を持って走るアレです。

奈良では、春を告げる風物詩になっています。東大寺 寺・神社・教会

-

鏡池。

今年の二月に、某テレビの特番で池の水を全部抜いた池です。

ワダカという天然記念物に指定されているきれいな銀色の魚が棲んでいるはずなのですが、お出掛け中だったのか、一匹も確認できませんでした。東大寺 寺・神社・教会

-

中門に接続されている回廊の外を回り、中へと入りましょう。

と思ったのですが、人がいない……?

実はコロナウイルスの感染拡大防止の為、

大仏殿が閉鎖されているため、中門から直接入れるように変更されています(6/1まで)。東大寺 中門 名所・史跡

-

いつもの入り口。

立入禁止処置が取られているのでガランとしていますね。東大寺 中門 名所・史跡

-

私の性格が歪んでいるせいでしょうか。

こちらも少しいがんでいますが、

大仏殿です。

手前に柵が設えてあって、立ち入りできないようになっています。

この大仏殿は、東大寺金堂という正式名称なのですが、

東大寺の公式サイトにも大仏殿として紹介されています。

元々はこの1.5倍の大きさがあったんだとか。

国宝に指定されており、天平宝字2年(西暦758年)に完成したものの、

松永久秀などによる戦火の被害に遭い、

今現在私たちが見ているものは、宝永6年(西暦1709年)に落慶したものなんだそう。それでも、300年以上前のものですね。

さらに、中央奥に見えている金銅八角燈籠も国宝です。東大寺 寺・神社・教会

-

現在、上の方にある観相窓より、大仏様のお姿を拝見できます。

通常、この観相窓がオープンし、ここから大仏様を拝見するのは、

2月に行われる「なら瑠璃絵」だったり、

お盆の最終日に行われる万灯供養会などだけだから、

結構レアと言えるかもしれません。

ただ、光の加減からか、

よくよく見ると、左の扉横に大きなお鼻が見えるか見えないかと言ったところでしょうか。

肉眼では全く見えませんでした。

6/1からは、通常拝観が復活しています。東大寺 寺・神社・教会

-

こちらは、前回去年の夏に撮った写真です。

特に撮影禁止ではない(フラッシュはダメ)ので、

撮影させていただきました。

奈良の大仏として知られる東大寺の御本尊です。

ネット上では、夜になったら動いて、

お友達の鎌倉の大仏に会いに行くだとか言われてますね。

もちろん国宝に指定されています。

正式名称が、盧遮那仏(るしゃなぶつ)というお名前で、

盧遮那というのは、華厳経という仏教の法典に書かれていて、

世界の存在そのものを象徴する絶対的な仏で、

大日如来と語源は同じなんだとか。

天平時代、当時の天皇であった聖武天皇が、

疫病は続いて、藤原氏の祖である四兄弟が亡くなるし、

九州では反乱が起こるわで、何とかしないとと思ったので、

大仏を建てて仏にすがろうとしたから作ったと言われています。

袖や太ももあたりに最初の天平時代のものが残っているのみで、

頭部は江戸時代、お体の大部分が鎌倉時代に修理されてものです。

元々は、身体は金ピカ、螺髪(らほつ)という髪の毛?は青。

お髭は黒。

という極彩色だったそうで、

「東大寺 大仏 復元」で検索すると、

当時の復元図が見れます。東大寺 寺・神社・教会

-

東大寺の参道に戻ってきました。

ブラッシングしてあげたいぐらい、毛が乱れに乱れまくった鹿さんが。

まあ、彼女的には気にしていないようだし、

自然ってこんなものなのでしょう。

動物園のパンダもお尻は茶色に汚れていますしね。 -

何とも雰囲気のある鹿さんです。

「大仏さんは見れたかい? ま、そんな日もあるわな」

というセリフが聞こえてきそうです。 -

じっと一点を見つめる鹿さんが。

視線をたどってみると、オス鹿が。

淡い恋の始まりでしょうか。 -

お土産屋さんの角で、草を食べる鹿さんが。

ピンとした右後ろ足がかわいいです。

この後、この右後ろ足が段差を滑っていましたが、

それを見て笑った私はこの後、何もないところで躓いてしまいました。

バチが当たったのでしょう。 -

交差点を渡った所にある鴎外の門。

帝室博物館の総長だった森 鴎外。

(奈良・京都・東京の帝室博物館を統括するめっちゃ偉い人)

奈良を訪れた時に泊まった宿舎がここにあり、

今では門だけが残っています。

横にある石碑には、

<猿の来し宿舎の裏の大杉は折れて迹なし常なき世なり>

という奈良で詠んだ詩が刻まれています。

森鴎外は、舞姫などの小説が有名ですが、

軍医だったり、大の甘党だったりしたようですが、

子供に、類(ルイ)、杏奴(あんぬ)など、洋風の名前をつけた事

でも知られていますね。

今で言うキラキラネームのはしりでしょうか。 -

東大寺のお隣りにある氷室神社。

冷蔵庫もない時代。

真冬に氷を作っておいて保存した場所を氷室といいます。

鑑真和尚が来日するきっかけになった袈裟を送ったとされる

長屋王も氷室を所有し、

夏に牛乳を飲んでいたことでも知られていますね。

余談ですが、この長屋王。

邸宅跡に建設された奈良そごう、イトーヨーカ堂が建設されましたが、

ことごとく上手く行かずに閉店したことから、

地元ではこの長屋王の呪いだとまことしやかに言われています。

現在建っているミ・ナーラは大丈夫でしょうか。

さて、本題。

日本書紀に氷を仁徳天皇に献上したと書かれている闘鶏大山主(つげの

おおやまぬし)を祀っています。

最近では、かき氷で有名ですね。

境内では、珍しい氷みくじができます。氷室神社 寺・神社・教会

-

この前行った時に頂いた御朱印です。

真ん中に大きく氷室大神の字が見えます。

太い力強い字ですね。氷室神社 寺・神社・教会

-

ならはく こと、奈良国立博物館。

コロナウイルスの感染拡大防止の為、休館中です。

(6/2より、「なら仏像館」・「青銅器館」・「地下回廊」は開館再開)

(写真の東西新館は休館継続)

がらんとした様子はちょっと寂しいものがありますね。奈良国立博物館 美術館・博物館

-

近鉄奈良駅に通じる大宮通りを歩いていると、

金網越しに覗き込んでくる鹿さんが。

「えさちょうだい……」

と言わんばかりのつぶらな瞳。

しかし、鹿せんべいを持っていないので、あげることは出来ませんでした。 -

生えてきた歯を見せてくれたのか、

それとも餌くれっていうアピールなのか、

面白い表情を見せてくれました。 -

こちらは収監中の鹿。

鹿せんべいを売っているおばちゃんに

鹿せんべいを強要した罪で収監中です。

(まったくの嘘八百です) -

東向商店街。

餅の早つきで有名な中谷堂の近く。

南都銀行の本店があるのですが、

商店街側は展示スペースになっているのですが、

奈良市観光協会マスコットキャラクターである

しかまろくん も、マスク姿になっていました。

アマビエ様とともに、

シっカりマスク、うがい、てあらいをアピールしていました。

しかまろくんはかわいいですね。

同じ奈良のキャラクターの某鹿角童子とはえらい違いです。東向商店街 市場・商店街

-

そして、

ドラッグストア……だったかな?

かどっこに自販機があって、奈良が誇るサッカーチームの奈良クラブの応援モデル。

今現在、Jリーグの下のJFL(日本フットボールリーグ)でがんばっていて、

J入りを目指しています。

奈良では知らない人がいないというぐらいのお土産屋さん、

中川政七商店をスポンサーに迎え、J入りを目指していました。

(運営母体の社長に、十三代・中川政七氏が就任していましたが、辞任)

2019年に、4年間に亘る入場者数の水増しがあり、解除条件を伴った

Jリーグ百年構想クラブの失格処分が下されてしまいました。

解除条件を満たさないと、J3への申請すら出来ない状況です。

厳しい状況ですが、ぜひ奈良でもJリーグチームが見てみたいです。 -

ここからは完全に余談なのですが、

近鉄奈良駅の裏っかわ。

小西さくら通り沿いにある王将で、

遅めのお昼ごはん。

メインは、今年はじめての冷麺。 -

そして、忘れちゃいけない生ビール。

歩き疲れた身体に染み渡ります。 -

そしてデザート?には、

ゴマ団子×3。

甘くてサクサクで、ほかほかで美味しい一品です。

以上、半日奈良市内歩きツアーでした。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

奈良市(奈良) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

122