2010/09/23 - 2010/09/23

140位(同エリア212件中)

![]()

旅人のくまさんさん

- 旅人のくまさんさんTOP

- 旅行記6398冊

- クチコミ0件

- Q&A回答0件

- 4,886,589アクセス

- フォロワー204人

尾張の古刹、津島神社紹介の締め括りです。明治の初めの神仏分離の際、牛頭天王は排斥されましたが、神社の祭りは『尾張津島天王祭』として、今も『天王』の名が残っています。

- 交通手段

- 私鉄

PR

-

津島神社の境内と社殿の光景です。右手に見える建物が国の重要文化財の楼門、左手の建物は、愛知県指定有形文化財の拝殿です。

-

愛知県指定有形文化財の拝殿と、左手から後方にかけて見える鎮守の杜の光景です。拝殿の背後に見えるのは回廊の建物です。『本殿』、『祭文殿』、『拝殿』が左右対称に一直線に配され、『南門』との間に『蕃塀』が置かれるのが、元々の尾張地域の神社の特色とされます。

-

右手の拝殿の建物の背後に見える回廊のズームアップ光景です。拝殿から、回廊と祭文殿を真っすぐ通過した先に本殿があります。左側に見える看板に、祭文殿が工事中であることが記されていました。

-

境内配置図に『旧授与所』と記されていた建物の光景です。締め切った旧窓口に、販売宣伝用の絵馬が掛けてありました。

-

イチオシ

切妻造妻入の様式とされる、拝殿の正面光景です。楼門がある東門から入りますと、拝殿の建物側面になりますが、南門から入りますと拝殿の正面になります。

-

拝殿の破風のズームアップ光景です。愛知県指定有形文化財の建物です。屋根は檜皮葺でした。建立年は不詳ですが、元和5年(1619年)寛永3年(1626年)の修理記録の棟札や、慶安2年(1649年)藩主より材の寄進をもって再建された記録が残されています。本殿の建立に併せ建設されたと想定されています。

-

寄進の酒樽が展示された棚のようです。左の方から、雲井、長珍、神鶴、千瓢、平勇、義侠、やまはい、四天王、酔泉などの文字が見えました。

-

『津島神社のいわれ』のタイトルがあった説明パネルです。御祭神の『建速須佐之男命』を中心に、『津島牛頭天王社』の時代からの由緒などが紹介されていました。

-

『摂社・弥五郎殿社(愛知県指定文化財)』のタイトルがあった説明立看板の光景です。寛文13年(1673年)建造の社殿であることなどが説明されていました。堀田弥五郎正泰が社殿を建替え、現在、国の重要文化財になっている刀を寄進したことが、弥五郎殿社と呼ばれるいきさつとなったことも記されていました。津島神社の重要文化財の刀剣は次の2振りです。

① 太刀:銘・真守(めい・さねもり)

作者は伯耆国大原の真守で、鎌倉時代の作です。

② 剣:銘・長光(めい・ながみつ)

備前国の刀工・長船長光(おさふね・ながみつ)の作です。鎌倉時代後期です。 -

中途半端な構図になってしまいましたが、弥五郎殿社の紅い鳥居のズームアップ光景です。弥五郎殿社の拝殿に正対していました。

-

弥五郎殿社の軒に吊り下げられた、青銅製の吊り灯籠のズームアップ光景です。

-

イチオシ

斜め前から眺めた、弥五郎殿社の拝殿光景です。立入り禁止の柵が設けられているようでした。

-

弥五郎殿社の拝殿正面上部のズームアップ光景です。三本杉の様な紋が見えました。

-

手水社は、東門の『楼門』の手前と、南門の手前の2箇所に設置してありました。この手水舎は南門近くのものです。

-

南門の手水舎の水の注ぎ口の、ブロンズ製の龍頭の光景です。背後にはハスの葉が見えました。

-

外回りが六角形をした、完熟した蓮の実の光景です。『ハス(蓮)』は、インド原産のハス科多年性水生植物です。

-

津島神社の南参道脇に建てられていた、『照魂社』の文字が刻まれた石標の光景です。

-

『津島照魂社の謂れ』のタイトルがあった説明パネルです。少し拾い読みしますと、昭和26年(1951年)10月、津島出身の658柱を祀った祖霊社が始まりとされていました。末尾に現在は1171柱と記されていました。

-

『津島照魂社』の石の鳥居と、社殿の光景です。先程の説明パネルに、鳥居は元歩兵第六連隊忠霊祠から移築、社殿は昭和29年(1954年)にこの地に創建され、昭和51年(1976年)に終戦30周年で修復工事が行われたと紹介されていました。

-

イチオシ

拝殿と同じく、愛知県指定文化財の南門の正面光景です。南側からの眺めです。慶長3年(1598年)、豊臣秀頼により父秀吉の病気平癒を祈願して寄進された門です。門を潜った正面に、同じく愛知県指定文化財の蕃塀が見えていました。

-

同じく、南側から眺めた南門の光景です。豊臣秀吉(1537~1598年)の子、秀頼(1593~1615年)は、大坂冬の陣で徳川軍に攻められ、23歳で大阪城で亡くなりました。

-

南参道の光景です。南門近くから眺めた南側に位置する鳥居の光景です。

-

南門近くの子愉快の塀と幅の広い排水溝の光景です。先程の南門の石段分程の石垣が、境内側に積んでありました。

-

南門近くに建てられていた風流な立灯籠の光景です。本瓦の屋根を持ち、その他は、赤色を主体の彩色が施してありました。

-

『津島市指定祖先の遺産・津島神社社叢一件』のタイトルがあった、津島市の立看板の光景です。面積330アールの南北に長い社叢と紹介されていました。また、昭和34年(1959年)の伊勢湾台風での被害が大きかったものの、補植した樹木が順調に育ってきたとも紹介されていました。

-

津島神社の見学のあと、名鉄津島駅に向かう途中の光景です。入口の両脇に、小田原提灯のような、円筒形の提灯が吊り下げてありました。壊れかけた提灯には、『南無千躰地蔵尊』の文字がありました。

-

入口脇にあった、『津島市指定有形民俗文化財・千体仏」のタイトルがあった立札の光景です。拾い読みしますと、『廻国修行僧の円空の最盛期の千体仏』の紹介がありました。

-

締め括りは、この日、津島神社や、その近くで目にした季節の花の紹介です。ピンク色の花が咲き揃った、『ニチニチソウ(日日草)』の光景です。キョウチクトウ科ニチニチソウ属の一年草です。初夏から晩秋まで次々に花が咲きます。

-

ランタナの花と実の光景です。和名は『シチヘンゲ(七変化)』、中南米原産のクマツヅラ科シチヘンゲ属の常緑小低木です。赤、橙、黄、白などの鮮やかな色の花が、次第に変化します。

-

黄色の花を咲かせた、キク科の草花らしい植物の光景です。矢車の様な花弁や、咲き終わった後の姿が印象的な花でした。メランポジウム当たりが似ているようですが、別種でした。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

2010、尾張の古社・名刹

-

2010秋、尾張四観音・荒子観音(1/4):尾張国四観音・浄海山龍音寺・仁王門、多宝塔

2010/09/18~

名古屋

-

2010秋、尾張四観音・荒子観音(2/4):不動明王、秋葉大権現、二十八部衆、本殿、鐘楼

2010/09/18~

名古屋

-

2010秋、尾張四観音・荒子観音(3/4):円空仏彫刻・木端の会の作品、本堂、神明社

2010/09/18~

名古屋

-

2010秋、尾張四観音・荒子観音(4/4):荒子城址、円空仏、仁王像

2010/09/18~

名古屋

-

2010秋、秀吉所縁の豊国神社(1/2):中村公園、大鳥居、豊国神社、豊臣秀吉公像、八幡社

2010/09/18~

名古屋

-

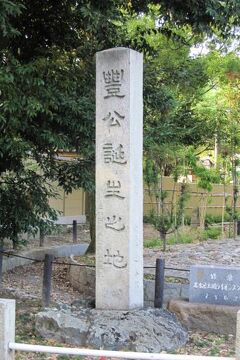

2010秋、秀吉所縁の豊国神社(2/2):豊公生誕之地の石碑、大正天皇の皇太子の時の手植松

2010/09/18~

名古屋

-

2010秋、尾張の古社・津島神社(1/4):名鉄津島駅、大銀杏、鳥居、楼門、太鼓橋、手水舎

2010/09/23~

津島・愛西・蟹江

-

2010秋、尾張の古社・津島神社(2/4):寺社間の池、牛頭山・宝寿院、狛象、大師像、釈迦像

2010/09/23~

津島・愛西・蟹江

-

2010秋、尾張の古社・津島神社(3/4):神苑、庭園の石組、石灯篭、境内末社、境内摂社

2010/09/23~

津島・愛西・蟹江

-

2010秋、尾張の古社・津島神社(4/4):摂社・弥五郎殿社、津島照魂社、蓮、南門、蕃塀

2010/09/23~

津島・愛西・蟹江

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 2010、尾張の古社・名刹

0

30