2006/08/01 - 2006/08/20

5位(同エリア17件中)

![]()

スキピオさん

【アンリ二世とカトリーヌ・ド・メディシスの墓(16世紀)】

寒くはないのだろうか、むき出しの足が妙に生々しい。

バリの北隣にあるサン・ドニの町は文字通りサン・ドニ聖堂のある町。

三世紀、モンマルトルで打ち首になったバリ初代司教サン・ドニが自らの首を拾い両手で抱えたまま北への道を辿り、ついに倒れた話は、あまりにも有名だ。パリのノ−トル・ダム大聖堂の柱像にその姿を見ることができる。

その倒れた地点に、ひとりの敬虔な女性が聖者のために墓を作ったのが、サン・ドニ聖堂(バジリカ)の起源。そのためだろうか、ここは死者のための聖堂として、とりわけ王家の人たちの墓として歴史を刻むことになる。

その歴史の中で聖堂は、二度の大激震を経験する。

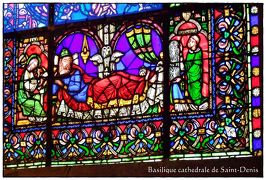

一度目は、ロマネスク様式最盛期の十二世紀中葉に革命的な建築様式、ゴチック芸術がここサン・ドニで誕生したことだ。それからこの新様式はまたたく間にシャルトル、パリ、アミアンなど、西ヨーロッパの大都市に広がっていく。

だから、もちろん大激震と言っても良い意味でだ。ステンドグラスは飛躍的に大量の外光を取り入れ、付属の彫刻はそのリアリズムを先鋭化させ、信者たちに聖書の世界を物語る。

-

【バジリック・ド・サン=ドニ(サン・ドニ聖堂)駅】

メトロ13号線に乗って行くが、この線は途中「ラ・フルシェット」でまさに二またに分かれているから要注意(フルシェットとは干し草ようのフォークのこと)。行き先をしっかり確認しなくては。

メトロのホームはいかにも聖堂の鎮座する場所にふさわしく、美しい。聖堂はこの上にある。 -

【サン・ドニ聖堂】

左はパトロール中のお巡りさんたち。 -

【聖堂南側の木製の扉】

どこの教会もそうだが、いわゆるファサード(正面入口)から入るのだが、クリプトと王家の墓を見学する場合はこちらから入る(有料)。 -

【聖堂内陣】

ゴチック様式の内陣が、安置された墓によってさらに美しく見える。内陣東側には墓がところ狭しと置かれている。 -

【ステンドグラス】

-

【クリプト(地下礼拝堂・地下納骨堂)】

地下に下ることはそのまま時代を下ること、クリプトの墓所はガロ・ロマン時代(3世紀頃)までさかのぼる。

それにしても、本来なら墓だらけのはずなのだが、がらんとしている。 -

【クリプト】

クリプト内は薄暗い。 -

【ブルボン家のクリプト】

薄暗い通路を歩いて行くと、驚くべきものが・・・ -

【ルイ17世の心臓】

ルイ16世とマリ−・アントワネットのあいだに生まれた王子は、革命の胴乱の最中、革命的教育を施されるために靴屋のシモンにあずけられた。その後ほどなく身体の弱かった王子は病死した、と言われた。

その真偽のほどはわからないまま革命が終わり、実は王子は生きていて、ルイ17世は私だ、と言う者が何人も現れた。

革命中、ひとりの医者が病死した少年の心臓を保管し、後に政府に「これこそルイ17世の心臓だ」と書簡で申し出るも、もちろん証明する手段もなく二百年近くが過ぎた。

何年か前やっと、件の心臓はDNA鑑定がなされて、間違いなくマリ−・アントワネットの子供のものと判明した。多分それ以来、この心臓はここに安置されていると思われる。

でも、ルイ16世の子供かどうか? それはどうしたんだろう。 -

【ルイ17世の心臓の安置所】

結局、即位こそできなかったが、心臓だけはおさまるところにおさまったと言うことだろうか。というのも、このサン・ドニ聖堂は代々の王の墓であるとともに、代々の王の心臓の安置所でもあったからだ。

そこで、この聖堂を襲った「第二の大激震」について触れなくてはならないだろう。

そう、お察しの通り、それはフランス大革命だった。王家とカトリックに敵対した民衆は、どこの大聖堂も教会も襲って破壊したが(パリのノートル・ダムも例外ではない)、ここ王家の墓こそ憎しみを一身に引き受けたかのように、最大の被害を被った。

その時、墓所はもちろん、代々の王の心臓はことごとく破壊し尽くされたと言われる。 -

【ルイ16世とマリー・アントワネット】

[クリプトから出て、地上階にて]

ルイは共和制の宣言とともに単なる「ルイ・カペ−」として裁かれ、1793年1月、革命広場(コンコルド広場)で処刑される。

マリ−・アントワネットは「寡婦カペ−」として、国家反逆罪等でその年の10月に処刑される。

ちなみに、この家族の中で唯一生き残った娘(革命中人質交換としてオ−ストリーに引き渡された)は、後に再び祖国の土を踏むことができた。

彼女、マリ=テレーズ・シャルロット(1778〜1851)はのちのシャルル10世の長男(つまり従兄)と結婚し、アングレ−ム公爵夫人となったが、ついに王妃にはなれなかった。1830年に七月革命が勃発、夫は王太子の位を放棄せざるを得なかったからだ。ここにブルボン家はフランス王家としての歴史を完全に閉じることとなる。王家としては現在でもスペインにおいてブルボン王朝は続いている。

ルイ16世が「ルイ・カペ−」を名乗ったことからわかるように、ブルボン家は聖王ルイ(9世)の弟の家柄(ブルボン=ヴァンド−ム家)で、カペ−朝を正当に引き継いでいるのは確かだ。 -

【オルレアン家の墓所】

オルレアン家は、王家の分家だ。特に百年戦争末期(ジャンヌ・ダルクの生前、15世紀前半)には、オルレアン家はブルゴ−ニュ家と敵対して王位をうかがうまでになる。

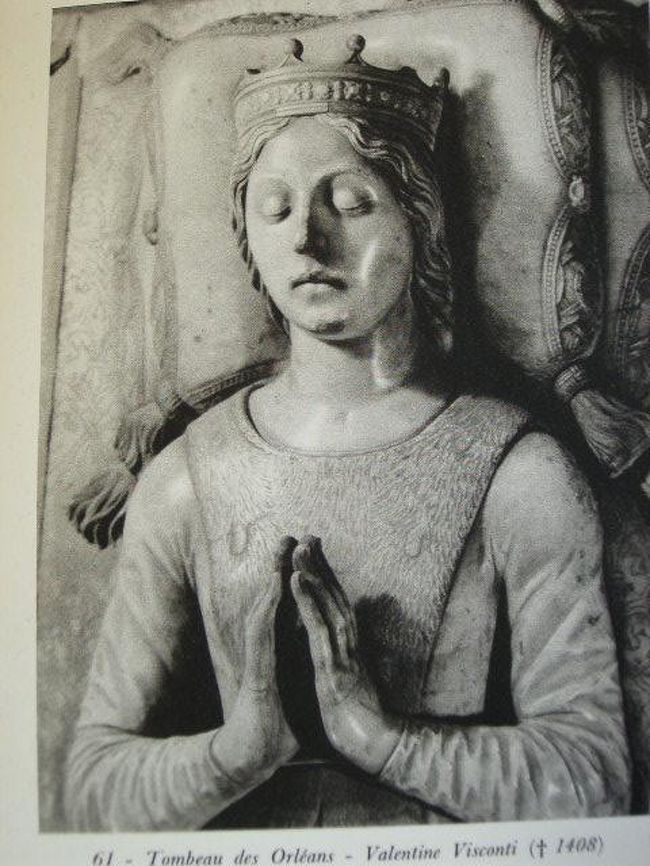

横臥する女性はだれかですって? -

【ヴァランチーヌ・ヴィスコンティの横臥像】

この美しい貴婦人は賢王シャルル5世の息子、ルイ・ドルレアンの妻だった。

夫のルイは兄嫁イザボー・ド・バヴィエールの恋人だったとうわさされていた。そのために、イザボーの息子、シャルルは本当に国王シャルル6世の子どもかどうか悩んでいた。

ロレ−ヌのドン・レミ村で生まれた乙女ジャンヌは、そんな王太子に勇気と自信を与え、オルレアン解放へと時代の流れを作ったのだ。 -

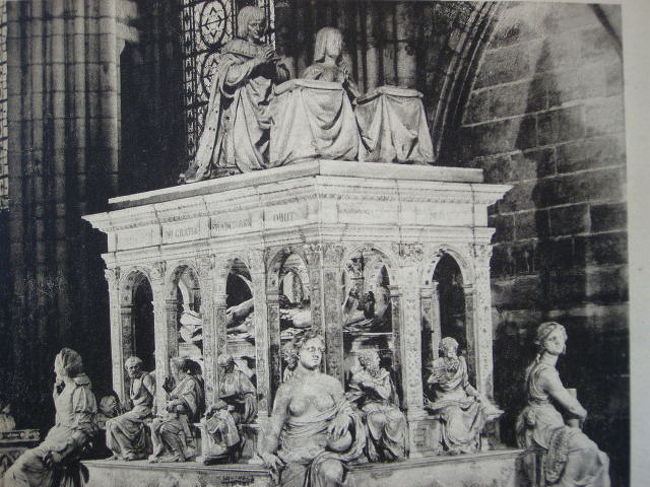

【ルイ12世とアンヌ・ド・ブルタ−ニュの墓】

ルイ12世は、王の子ではなく親戚筋のオルレアン家の子どもだったが、先の王ルイ11世の娘ジャンヌ・ド・フランスを娶って王位をうかがっていた。シャルル8世が崩御し(1498年)、王座に昇るとルイは、驚くべきことにジャンヌと離婚訴訟を起す。カトリック全盛の頃、王たりとも離婚は至難の業だった。が、それを強引に押し進めた王は、先の王シャルル8世の寡婦アンヌ・ド・ブルタ−ニュと結婚をする(1499年)。シャルルが死んでわずか一年後のことだった。

この離婚訴訟裁判をフランス人以上に見事に描いてみせたのが小説『王妃の離婚』(佐藤賢一著)だ(スキピオ大絶賛の小説です)。

そして二人のあいだから次の墓のヒロイン、クロード・ド・フランスが生まれる。 -

【ルイ12世とアンヌ・ド・ブルターニュの横臥像】(サン・ドニのガイドブックから転載)

この横臥像を含むルイ12世夫妻の墓は、国王フランソワ1世が作らせた。死が夫妻を捕らえた瞬間を大理石で永遠化している。もちろん二人は同時に亡くなったわけではない。墓はそれぞれの死を一体化、たとえ王であろうと死の恐怖と醜悪さを体験しなければならない。見るものは涙するであろう。哀れんで祈ってくれるであろう。

フランソワはルイ12世夫妻が少しでも天国に近付けるように祈りを込めてこれを作らせたのだ。 -

【ルイ12世とアンヌ・ド・ブルターニュの墓】

他の墓もそうだが、上に夫妻の祈祷像があり、中に横臥像がある。 -

【フランソワ1世とクロ−ド・ド・フランスの墓】

王女クロ−ドと結婚した、シャルル・ド・ヴァロワの息子、フランソワは二十歳にして義父の崩御とともに王となる。これがルネッサンスの父といわれたフランソワ1世だ。レオナルド・ダ・ヴィンチを父と仰ぎ、フランスに招じ入れ、フランスを政治的にも文化的にも一等国にしようという野望に燃えていた。 -

【フランソワ1世の横臥像】(サン・ドニのガイドブックから転載、横臥像は撮影に特殊な技術を用いなければ写真におさめることはできない)

国王アンリ2世は両親の横臥像を1548年にフィリベ−ル・ド・ロルムに依頼する。

ルイ12世夫妻の苦悶の表情とは異なり、フランソワ1世夫妻の死の表情はあくまでも穏やかだ。ただ、老いて痩せさらばえ、王の威厳もなにもなくなった老夫婦の姿がそこにあるだけ。 -

【王妃クロード・ド・フランスの横臥像】(サン・ドニのガイドブックから転載)

いや、これは老いさらばえた姿ではない。驚くべきことだがクロード・ド・フランスは25歳で他界しているのだ。いかに昔とはいえ、この肉体は25歳のものではない。王は彼女の死から23年後に亡くなっている。だから、王とともに横になる像として、彼女も死から23年たった想像の姿で大理石に刻まれたのではないだろうか。そうだとすればこの横臥像は王妃の空想の48歳ということになる。

王妃は死してなお王とともに歩む、ということなのだろうか。 -

【墓所内のクロ−ド・ド・フランス横臥像】

-

【クロード・ド・フランスの祈りの姿】

25歳で亡くなった王妃の本来の姿はこうだったのではないだろうか。 -

【フランソワ1世の「心臓壷」】

-

【アンリ2世とカトリ−ヌ・ド・メディシスの墓】

フランソワ1世の息子アンリに嫁いだのはフィレンツェはメディチ家のカトリーヌだった。

フランス王家に嫁いだカトリ−ヌにとっては試練の連続ではなかったろうか。頼りの王には愛人ディア−ヌ・ド・ボワチエがいて、まさに宮廷に君臨していたし、かつて王妃にはいなかった銀行家の娘という出自・・・

それでも王は義務だけは果たさねばならないから、彼女は子どもには恵まれる。

ところがその子供達が・・・王となっても、だれも子をなすことなく次々と他界して行った。

まず長男のフランソワはフランソワ2世として王となるも一年後には死去。ちなみに未亡人となったスコットランドのメアリー・ステュアートは失意のうちに国に帰り、イングランド女王エリザベスとの権力闘争の果てに処刑される。

さて、フランソワのあと次男のシャルルがシャルル9世として君臨するが、宗教戦争まっただ中の難局に当たるにはあまりにも性格虚弱、ついに「聖バルテルミーの大虐殺」を引き起こしてしまう。伝説によれば血の汗を流して絶命する(このあたりはぜひ映画『王妃マルゴ』を見て下さい)。

次に王となったのは彼女が最も期待した三男のアンリだった。新教と旧教のバランスをとりながら国を治めようとするが失敗し、暗殺されてしまう。

こうして、ヴァロワ家は王妃カトリ−ヌで幕を閉じたのだった。王座に昇ったのは、彼女が最も憎んだジャンヌ・ダルブレの息子、ブルボンの御曹子アンリだった。 -

【アンリ2世とカトリーヌ・ド・メディシスの横臥像】(サン・ドニのガイドブックから転載)

さて、いよいよこの旅行記の表紙の写真の所までやって来た。

ここに横たわるカトリ−ヌの姿は今までのものと一変する。彼女の左手はどう見てもウェヌスの恥じらいのポーズとしか言い様がない。しかもふたりともそうだが、哀れみなど求めようのない、現世的なふくよかさを保っている。早くいえば艶かしいのだ。

実はこの横臥像は夫のアンリが亡くなった翌日に、王妃が製作を決めたそうだ。アンリは事故死(騎馬試合で相手の槍の先が目に刺さり重傷をおう)とはいえ死ぬまで確か一ヶ月以上の時が流れたはずだ。その間カトリ−ヌは決心していたに違いない。

このアンリ王は生前身も心もディア−ヌ・ド・ポワチエのものだったから、カトリーヌのあの有名な台詞「王の死体は王妃のものである」を思えば、夫とともに早々大理石の横臥像になりたかったに違いない。 -

【アンリ2世とカトリーヌ・ド・メディシスの横臥像の足】

ちなみに、カトリーヌは老い、痩せさらばえた横臥像も作らせている。これは現在ル−ヴル美術館にあるが、その姿はいかに年をとったとはいえ、カトリーヌにしてはあまりに痩せ過ぎている(骨と皮だけ)。おそらく、王や王妃の死を具象化する横臥像は、富や贅を彷佛とさせる豊満体ではなく、貧や廉を思わせる痩体にしなければならなかったのではないだろうか。その点、いかにカトリ−ヌの生前のものとはいえ、サン・ドニの夫妻の横臥像は逸脱したものだ。ここにカトリーヌの人間臭さを見るのは勝手だろう。 -

【クロヴィス1世とシルドペール(ヒルデベルト)1世父子】

メロヴィング朝の始祖であり、初代フランク王クロヴィス(466〜511)は、ロ−マ帝国滅亡後の混乱のガリヤを統一し(481年)、妻クロチルドの影響でキリスト教に帰依する。そのためにフランクはキリスト教化されることになる。

手前のヒルデベルト(495〜558)はクロヴィス1世を継いだフランク王。 -

【デュ・ゲクランの横臥像】

王家のものではないが、百年戦争時代の最大の英雄、元帥の称号を持つ。墓はここにあるが、心臓は、彼の出身地ブルタ−ニュのディナンの教会に安置されている。 -

【フィリップ4世(美男王)の埋葬図】

国王フィリップは、強大な権力を背景にローマ法王をフランス系にし、アヴィニョンに教皇庁を移す(いわゆる「アヴィニョン補囚」1309年)。

また教会との戦いはこれにとどまらず、当時莫大な財産があったといわれる「テンプル騎士団」を異端の廉で(つまり魔女ならぬ魔男の罪で)告発させ、異端審問にかけて、団長以下火刑に処し、これを滅ぼす。

そんな王も、死後の眠りに必要なのはこんな小さな穴ひとつで充分なのだ。 -

【南側のタンパン】

王家の墓所を見て来て、振り返るとタンパンの彫刻が何ごとか語りかける。

フランス人は僕たち日本人よりも余程死を身近に感じているに違いない。そう、ここサン・ドニ聖堂では「死」を目に見える形に具象化しているのだ。

・・・合掌・・・ -

サン・ドニの聖堂に来るといつもそうだ。町中に出て、日常に出会うと、一瞬ぐらりと違和感を覚える。

生きている人たちの世界がそこにある。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

この旅行記へのコメント (6)

-

- 迷子さん 2007/05/15 17:06:20

- いやぁ〜。

- こちらの旅行記でブルボン王朝の歴史をお勉強させて貰ったっす〜。

ヘタな小難しいおフランス史より、読みやすくてためになるどす、

ありがとう御座います。

ところで、王家の墓所とすて有名なサン・ドニ聖堂どすが

肝心の聖サン・ドニさんの聖遺物はあるのどすかな?

迷子は個人的にはアンリ・ド・ブルターニュ妃には

おフランス王家に嫁がずに、、、ブルトン公国で頑張って欲しかった

気も少し、、、???

後のおフランス革命でブルトン文化圏は

完全に共和国に飲み込まれたどすな。

今でも独立国だったら、、、、

あれっ?そうどすた、迷子はブルトン語は勿論

おフランス語も出来ないから同じ事か、、、。(爆)

- スキピオさん からの返信 2007/05/16 00:24:21

- RE: こんばんは。

- 迷子のプロさん、記事を読んでくださりありがとう。今見直したら、いくつか誤植がありました。火刑が家計とか・・・

ところで、サン・ドニさんのことですが、彼の遺体は3世紀半ば、ガロ・ロマンの墓地のまん中におさめられたそうです。この聖堂はその上にたてられたのですから、彼の骨は地下を掘ればありそうなものですが、手元のガイドブック(聖堂で買った)にはそのことに触れていません。

そうですか、迷子さんもブルターニュが独立国だったら、とお思いですか。もしかしたら、ブルターニュでは葡萄が採れず、ワインがなかったので、独立気運が失せたのではないでしょうか(冗談を含む)。いずれにしても、農業的にはあまり豊かではなかったかも知れませんね。なにしろ、サン・マロなどは海賊の町でしたから。

でもケルトの音楽はいいですね。そうそう、今 Manau というラップグループにはまっています。彼らは、ケルトの物語などを伝統的な楽器(バグパイプなど)を使って、ラップで語っています。お聞かせできないのが残念です。

では・・・

-

- oscar002さん 2007/01/30 22:12:03

- さすがですね〜

- スキピオさん、こんばんわ

フランスの(と言うか欧州の)王家は複雑に絡み合っていますので、皆目

わからない…というのが大半の日本人の感想ではないでしょうか。

ワタクシも当地にいながら、「良くわかってないヤツ」の一人ですから、

大変興味深く拝見させてもらいました。

「王妃マルゴ」は日本では既に廃盤のようで、amazonのユーズドでは高値が

ついているようですね。仕方がないので、デュマの原作を日本語で読んだ

あとでフランス語版で見ました。これはシャンゼリゼのヴァージンストアで

フツーに売ってました。

やっぱり「この人たちヘンかも」というのが、歴史を振り返りつつ、現在の

フランス人に対する感覚ですけど(笑)…

今年は選挙の年ですので、いろいろ盛り上がりそうです。

今も昔も権謀術数にたけた人々が繰り広げる戦いは見ものかも。

東京でフランス企業を担当している営業マンから、社内抗争的なはなしを

聞く度に、この人たちDNAが「戦い好き」なんだと思ってしまいます。

ではまた。

- スキピオさん からの返信 2007/01/30 23:47:32

- RE: ありがとう。

- oscar002 さん、遊びに来てくださり、ありがとう。

パリで、あのルネッサンスに生きた人たちの子孫と現実におつき合いしておられるのですね。不思議な気がします。

原作の小説もおもしろいですね。デュマは本当におもしろいですね。『赤と黒』に登場するマチルド・ド・ラ・モールはあのラ・モ−ルの子孫という設定になっています。スタンダ−ルはデュマの『王妃マルゴ』を読んでそう書いたのかなと思ったら、『赤と黒』のほうが先でした。つまり、マルゴとラ・モ−ル伯の恋愛(生首も)は当時有名だったのですね。

退屈なことをくだくだと申し訳ありません。

また、パリの生の世界をお見せ下さい。

よろしく・・・

-

- そらまめ1号さん 2007/01/27 04:33:20

- Magnifique!

- スキピオさんこんにちは!

楽しみにしておりましたサン・ドニの旅日記を堪能させて頂きました。

あんまり素晴らしくてためいきがこぼれました。

ホントに素晴らしい旅行記です!

サン・ドニのバジリカ聖堂の中には歴史が詰まっていますね。

フランス王家の開祖からはじまりルイ17世までの王家の人々の

亡骸や心臓が納められていますね。

ルイ17世の話を知らない方には、スキピオさんの説明に

かなり驚嘆されることと思いました。

デュ・ゲクラン将軍の横臥像があったことを忘れていました。

シャルル5世がどれほどかわいがっていたかと感じます。

スキピオさんは、百科事典みたいですね。

美しい写真にも感嘆させられますが、

色々なことを教え頂いてうれしいです。

- スキピオさん からの返信 2007/01/27 09:04:11

- RE: ありがとう。

- さっそく、見て下さりありがとう。まだまだ完成には至っていないのですが、少しずつ手を加えるつもりです。ところで、シャルル5世とデ・ゲクランの友情をご存知なのですね。そらまめ1号さんこそ、歴史に精通しておられるようです。

ルイ16世とマリー・アントワネットの説明文に次のを加えました。

《ここにブルボン家はフランス王家としての歴史を完全に閉じることとなる。王家としては現在でもスペインにおいてブルボン王朝は続いている。

ルイ16世が「ルイ・カペ−」を名乗ったことからわかるように、ブルボン家は聖王ルイ(9世)の弟の家柄(ブルボン=ヴァンド−ム家)で、カペ−朝を正当に引き継いでいるのは確かだ》

そらまめ1号さんがカペーの最後に関心を持っておられるたので・・・

ちなみに、ご存知でしょうが、フィリップ4世(1285〜1314)の子供達(ルイ、フィリップ、シャルル)が次々王座につきますが、子がなかったので、フィリップ4世の孫、フィリップ・ド・ヴァロワが王位について、ヴァロワ朝が始まります(1328年)。

ブルボン家(つまりカペーの分家)になるのは、映画『王妃マルゴ』でおなじみのマルゴの夫、アンリ4世が王になったからです。

ご存知かも知れないのにくだくだと申し訳ありません。

これからもよろしく。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

スキピオさんの関連旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

![【ルイ16世とマリー・アントワネット】<br /><br /> [クリプトから出て、地上階にて]<br /> ルイは共和制の宣言とともに単なる「ルイ・カペ−」として裁かれ、1793年1月、革命広場(コンコルド広場)で処刑される。<br /> マリ−・アントワネットは「寡婦カペ−」として、国家反逆罪等でその年の10月に処刑される。<br /> ちなみに、この家族の中で唯一生き残った娘(革命中人質交換としてオ−ストリーに引き渡された)は、後に再び祖国の土を踏むことができた。<br /> 彼女、マリ=テレーズ・シャルロット(1778〜1851)はのちのシャルル10世の長男(つまり従兄)と結婚し、アングレ−ム公爵夫人となったが、ついに王妃にはなれなかった。1830年に七月革命が勃発、夫は王太子の位を放棄せざるを得なかったからだ。ここにブルボン家はフランス王家としての歴史を完全に閉じることとなる。王家としては現在でもスペインにおいてブルボン王朝は続いている。<br /> ルイ16世が「ルイ・カペ−」を名乗ったことからわかるように、ブルボン家は聖王ルイ(9世)の弟の家柄(ブルボン=ヴァンド−ム家)で、カペ−朝を正当に引き継いでいるのは確かだ。](https://cdn.4travel.jp/img/thumbnails/imk/travelogue_pict/11/73/75/650x_11737584.jpg?updated_at=1281578589)

6

30