2018/12/22 - 2018/12/23

2518位(同エリア7747件中)

![]()

よっしーさん

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

12月22日から24日まで1泊3日出雲の旅をしてきました。目的は出雲大社や出雲国風土記の世界を見ることです。天候は残念ながら曇りで、翌日も雨でしたが神話の国、日の沈む国の濃厚な古代史を博物館などを通してみることができました。島根県内には、出雲国風土記にも登場する神社も多数あります。室町時代に建てられた現存するものでは最も古い大社造りの社殿の神魂神社は一見の価値大。八重垣神社の壁画など見所満載です。関東地方にはない大社造りの社殿も見ものです。

なるおど現代のパワースポットブームの中で多くの方が行きたくなる気持ちがわかるような気がします。大自然の中に囲まれた神社ばかり。いいリフレッシュにもなりました。

- 旅行の満足度

- 5.0

- 観光

- 5.0

- ホテル

- 5.0

- 交通

- 5.0

- 同行者

- カップル・夫婦

- 一人あたり費用

- 1万円未満

- 交通手段

- 自家用車

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

長浜神社に行ってきました。

長浜神社は、出雲国風土記に登場する「国引き」の神話に登場する、八束水臣津野命をおまつりする神社です。

かなり長い階段を上って社殿へ。長浜神社 寺・神社・教会

-

長い階段を上りようやく境内へ

長浜神社 寺・神社・教会

-

出雲地方の神社の注連縄はどこも、出雲大社同様にぶっといのでしょうか?

長浜神社 寺・神社・教会

-

ここが社殿です。

八束水臣津野命は、出雲神話の中で国引きを行い、出雲国を生成した神様として知られています。現代の松江周辺、出雲国の国府は「意宇群」にありましたが、この「おう」の地名は、国引きを終えた八束水臣津野命が一仕事おえて「おう」といったことにちなむと出雲国風土記にはあります。

八束水臣津野命は、あまりに小さな出雲国を大きくするために、高志(越=北陸)と新羅の余った土地を引っ張ってきて現在の島根半島を作ったことになっていますが、これは古代出雲が新羅や北陸のと広く交易をしていたことを示す物語とも言えます。かなり壮大ですが、どこか面白さも感じる神話です。

それだけではありません、出雲国は、その枕詞に「八雲立つ」という言葉が付きますが、風土記では、これはこの八束水臣津野命が「八雲立つ」といったことにちなむそうです。長浜神社 寺・神社・教会

-

社殿は、大社造です。

長浜神社 寺・神社・教会

-

印象に残ったのは、この三本足の鳥居です。

いったことはありませんが、大神神社などにあるそうですね。長浜神社 寺・神社・教会

-

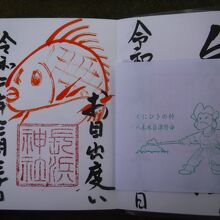

長浜神社の御朱印です。

宮司さんや禰宜さんが社務所にいるときは、金の墨で書いてもらえるそうです。次はぜひ金の御朱印をもらえたらいいなと思いましたが、古事記にも日本書紀にも登場しない出雲神話独自の神、八束水臣津野命をおまつりする神社に行けて満足でした。長浜神社 寺・神社・教会

-

続いて、島根半島西端の日御碕神社へ行ってきました。

日御碕神社 寺・神社・教会

-

日御碕神社は、出雲の国風土記には「美佐伎社」と記されています。

出雲は、日の沈む国と言われており、下の宮「日?縄宮(ひしずみみや)」と上の社「神の宮」が鎮座しています。日御碕神社 寺・神社・教会

-

まずは、下の宮「日?縄宮(ひしずみみや)」へ。ここには天照大神をまつっています。

日御碕神社 寺・神社・教会

-

次に上の宮「神の宮」へ。ここには素戔嗚尊がまつられています。

日御碕神社 寺・神社・教会

-

これが御朱印です。

日御碕神社 寺・神社・教会

-

日御碕神社の終焉は、小さな漁村の街です。駐車場の手前ではイカが干されていました。帰りに一夜干しをいただいたら、とても柔らかく、甘みが印象に残るおいしいものでした。

-

日御碕灯台へ移動し、日没の夕日を撮りに行きましたが、雨が降り始め天候不順。ついに夕日は拝めませんでした。

出雲日御碕灯台 名所・史跡

-

日御碕灯台がともったので写真を撮りました。

-

翌日は、八重垣神社へ。到着すると、まず夫婦椿が目に入ってきました。

八重垣神社には、3か所、夫婦椿があります。八重垣神社 寺・神社・教会

-

いざ、鳥居をくぐります

八重垣神社 寺・神社・教会

-

鳥居をくぐると両脇の狛犬がいつの時代のかわからないほどに古いものでした。ちょっと変わった姿をしています。作成年代は不明のようです。

八重垣神社 寺・神社・教会

-

本殿

八重垣神社には、素戔嗚尊と稲田姫がまつられています。

ここはかつて佐草の地といい、八岐大蛇を退治した素戔嗚尊が、稲田姫をめとって宮居を構え、縁結びの道をひらいたそう。

八重垣神社の壁画を見ることができます。平安貴族の格好をした稲田姫や素戔嗚尊の絵が残っています。見逃さないでください。八重垣神社 寺・神社・教会

-

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠に 八重垣作る この八重垣を

八岐大蛇を退治した素戔嗚尊が、スガの地で読んだ「日本最古」の和歌。この神社の社名の由来ともなっています。素戔嗚尊が、稲田姫を八岐大蛇から守るために佐久佐女の森に八重垣を作りました。八重垣神社 寺・神社・教会

-

もう一つの夫婦椿。

八重垣神社 寺・神社・教会

-

これはなんだったっけな?

八重垣神社 寺・神社・教会

-

八重垣神社の奥に、奥の院があります。

ここが稲田姫をかくまい、八つの垣根を作った「佐久佐女の森」です。

写真は、鏡の池。八岐大蛇から身を隠していた稲田姫は、ここで水をくんでいたそう。いまは縁結びの占いの池として知られています。

奥に見えるのは、稲田姫命をまつる天鏡神社です。八重垣神社 寺・神社・教会

-

八重垣神社の参拝、見学を終えて須我神社へ

八岐大蛇退治を終え、素戔嗚尊はスガの地へ至り「吾が御心清々し」といいこの地に宮を立てたことに始まります。須我神社 寺・神社・教会

-

須賀の地に宮づくりを始めた素戔嗚尊は、美しい雲の立ち上る姿を見て、

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠に 八重垣作る その八重垣を

と詠んだそうです。ここに築いた宮殿が日本最初の宮殿にして、日本最古の和歌と言われています。編者の異なる日本書紀、古事記にも登場しますが、おそらくこの歌は出雲国を表現する歌として大和の官人にも伝わるほどのものだったのでしょう。 -

素戔嗚尊が造った日本で最初の宮殿であることにちなみ、「日本初之宮」と書いてあり、脇には「和歌発祥の地」と刻まれています。和歌とは、「八雲立つ」で始まる八重垣神社で見た句碑の歌です。

-

狛犬A

-

狛犬B

-

須賀神社には、奥宮があります。須賀神社から車で1.3kmほど離れています。この看板のわきに駐車場があり、登山口を数百メートルのぼります。八雲山の中腹に御神体となる巨岩があり、素戔嗚尊、稲田姫、二人の子、八島野神がまつられています。

八雲山 自然・景勝地

-

登山口に入り、進むと禊場があります。

竹のひしゃくで水をすくい、お清めをします。 -

ここから本格的な神域に入ります。雨でぬかるむ少し歩きつらかった。

-

だいたい300メートルくらい?上るとようやく巨岩が見えてきた。最後は、結構な急階段です。

-

素戔嗚尊、稲田姫、二人の子、八島野神が鎮座しています。良縁結び、夫婦円満、子授けのご利益があるとお参りに来るそう。近年はパワースポットブームもあり、多くの方が訪ねるそうです。

-

御朱印をいただきました。力強い筆跡。日本初之宮と書いてくれました。

-

続いて神魂神社へ。神魂と書いて「かもす」と読みます。

近所には、立正大付属湘南高校が。サッカー部のこたちが通りすがりの観光客に、元気な声で「こんにちは」と声をかけていました。ここは高校サッカーの名門。全国高校サッカーを目前。練習に励んでいたのでしょう。頑張れ!神魂神社(大庭の大宮) 寺・神社・教会

-

鳥居をくぐり進むと、手水舎が。ほかの神社と違い、苔むす岩の手水舎。おもむきは抜群でした。

-

おまいしたあと、社殿を見ます。

ここの社殿は、他の出雲大社などと同じ大社造ですが、ここは室町時代に造られた日本最古の大社造の社殿です。よく現在に至るまで大切に保存してこられたものと、氏子さんや宮司、禰宜さんなど関係者の努力に感嘆します。 -

反対の角度より

-

床下部分

-

典型的な高床式の大社造りの社殿

-

-

社務所を訪ね御朱印をいただきました。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

出雲大社と古代出雲国巡り

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

島根 の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 出雲大社と古代出雲国巡り

0

42