2014/12/31 - 2015/01/04

28位(同エリア90件中)

![]()

PHOPHOCHANGさん

- PHOPHOCHANGさんTOP

- 旅行記789冊

- クチコミ1941件

- Q&A回答23件

- 840,304アクセス

- フォロワー151人

ツレとは日光東照宮、久能山東照宮、上野東照宮を一緒に訪れています。なので、和歌山へ来たからには紀州東照宮にも行って然るべきと判断しました。

更に、大宰府天満宮、北野天満宮とともに日本三大菅廟と言われる和歌浦天満宮も東照宮に隣接しています。

海の傍でもあるし、景色にも期待が持てるところです。

雪混じりの不安定な天気は気になりますが、和歌山城を出て、県庁前からバスでGO!

- 旅行の満足度

- 3.5

- 同行者

- カップル・夫婦

- 一人あたり費用

- 1万円 - 3万円

- 交通手段

- 高速・路線バス 徒歩

- 旅行の手配内容

- 個別手配

PR

-

新和歌浦行きで権現前下車。和歌山城(県庁前)から5kmちょいしか無いのに370円もするのです

-

バスを降りると、こんな看板が見えます

-

看板の通りに、「次の信号右折すぐ」でした。と言うか、交差点に差し掛かると道路に面した一の鳥居が見えます

-

おぉっ、「この紋所が目に入らぬか!」ってデカい

-

駐車場の奥に二の鳥居が在ります

-

参道を進むと

-

侍坂と呼ばれる108段の石段が待ち受けています。本殿はその石段を上がったところに在ります

-

勿論上ります

-

紀州東照宮は「権現さん」の愛称で親しまれ、国の重要文化財としても指定されている徳川家ゆかりの神社です。元和7(1621)年、頼宣が南海道(なんかいどう)の総鎮護(そうちんご)として創建された社殿は、「関西の日光」とも呼ばれ、権現(ごんげん)造りとなっています。

漆塗・極彩色の精巧な彫刻、狩野(かのう)・土佐両派の絵による豪華さに目を奪われるそうなんです、東照宮って何処でも独特で派手ですよね。

早速、中へ入ってみましょう -

お正月なので特別展示が有りました。

頼宣公が父家康公の五十回忌に奉納した太刀です -

こちらも頼宣公が奉納した家康公所有の小袖です

-

賽銭箱の在る辺りは普通の神社っぽいですが、左甚五郎作と言われる欄間とかが凄い

-

此処にも三つ葉葵。祭神は東照大神・徳川家康公、南龍大神・徳川頼宣公です

-

-

やっぱり左甚五郎と言えば、これですよね〜って、寝てる?

-

ホント、日光そっくり

-

こういうのを権現造りって言うのでしょうか?地元の根津権現もこうです

-

日光だと、中央の唐門が金ぴかですね

-

参拝客が絶えません

-

やっぱり高いところに上ったので海が見えました、和歌浦と呼ばれる辺りです

-

-

急な侍坂(石段)ではない階段も在ります。いわゆる女坂ってやつですね

-

敷石が、此処も青石です

-

来た時には気付きませんでしたが、橋です。水が在る訳ではないので下りてみました

-

-

弁財天の社などが在る森のようです

-

二の鳥居を出たところに屋台が並んでいました。もう1時になるので、お腹が空きました。ツレは鯛焼きを食べ

-

自分はこれ、玉子せんべい。

以前、愛知県半田市のお祭りの時に食べて気に入ったのですが、此処のは少し具が違います。

このお姉さんは愛知県出身だそうですが、地元に玉子せんべいは無かったと言っていました。自分も半田市で初めて見たのですが、同じ愛知県でも違うのですね -

写真を撮ろうとしていたら、玉子がずり落ちました(手の上に載りましたからセーフです)

-

案内図。こういうのって、いつも後から見付けます

-

今度は隣の天満宮です

-

和歌浦天満宮には学問の神様である菅原道真が祀られ、大宰府天満宮、北野天満宮とともに日本の三菅廟といわれています。建築にあたったのは紀州根来出身の平内吉政・政信親子。後に政信は江戸幕府の作事方大棟梁になった当代屈指の工匠です。楼門(この階段を上がったところです)は一間楼門として最大規模。本殿は国重要文化財で、内外部ともに美しい極彩色が施されています

-

つい数日前に奉納されたばかりの神牛。木彫りって珍しいですね

-

またも石段を上ります。東照宮もこちらも、かなり急です

-

ガ〜〜〜ン!

楼門の説明文まで撮ってあるのに、肝心の楼門の写真が有りません。

確かに上がり口はとても狭く(階段の最上段から門の入り口までの距離がほぼ無い)混雑してもいましたが、ショックぅぅ -

さすが学問の神様。若い参拝客が多いです

-

大宰府、そして京都の北野天満宮は全国的に有名ですが、三大と言う割りには知られていない和歌浦天満宮。実はとっても由緒正しいのです。

延喜元(901)年に菅原道真が大宰府に向かう途中、海上の風波を避けるために和歌浦に船を停泊しました。その時、神社が鎮座する天神山から和歌の浦を望み、2首の歌を詠みました。その後、村上天皇の康保年間(964 - 968年)に参議橘直幹が大宰府から帰京する途中に和歌浦へ立ち寄り、この地に神殿を建て道真の神霊を勧進して祀ったのが始まりとされています。また、道真が立ち寄った際に、敷物がなく、漁師が船の艫綱を敷物(円座)にして迎えたと言い、綱敷天神とも称せられているそうです。天満宮は和歌浦天神山(標高約93m)の中腹に位置し、菅原道真を祀り、和歌浦一円の氏神として尊崇されています

全国に天満宮と称する神社は数多くあるが、江戸時代の朱子学者で、徳川家康のブレーンも勤めた林羅山は、元和7(1621)年、この地を訪れ、和歌浦天満宮は太宰府天満宮、北野天満宮と共に由緒がある神社であると言っている。

社殿は、豊臣秀吉の天正13年(1585)の兵火の後、桑山重晴、浅野幸長により再建された。浅野幸長は、慶長9年(1604)〜同11年(1606)にかけて天神山の中腹を開墾して社地を造成し、本殿、唐門、拝殿、楼門、東西廻廊などを再建したが、これが現存する天満神社である。本殿奥や楼門前面の石垣も、この時造られたものである。再建された本殿、楼門など4棟が重要文化財に指定されている。 -

丁度、子供書初め大会が開かれていました

-

皆上手ですね。自分はもう何年も筆を握った事が有りません

-

さすがに東照宮と隣接している為、見える景色も殆ど同じです。ただ、此処からは手前の御手洗池公園が見えます

-

往路のバスの中から、玉津島神社前から権現前までの道がとても雰囲気良さげだったので、帰りは海まで歩いてみようって事になりました。あしべ通りと言うそうです

-

町工場のような造船所が在りました。が、既に廃業?

-

ですが、マリーナっぽくボートは停泊しています

-

そして何やら美しい石橋が

-

不動橋。此処だけ雰囲気が違います。それもそのはず・・

-

不老橋は、片男波松原にあった東照宮御旅所の移築に際して紀州藩10代藩主であった徳川治宝(橋が架けられた当時は13代藩主徳川慶福の治世中)の命により、嘉永3(1850)年に着工し、 翌4(1851)年に完成したアーチ型の石橋です。

この橋は、徳川家康を祀る東照宮の祭礼である和歌祭の時に、徳川家や東照宮関係の人々が御旅所に向かうために通行した「お成り道」に架けられたものです。

橋台のアーチ部分については肥後熊本の石工集団の施工であり、 勾欄部分については湯浅の石工石屋忠兵衛の製作と推定されています。

勾欄部分には、雲を文様化したレリーフがみられます。

江戸時代のアーチ型石橋は、九州地方以外では大変珍しく、特に勾欄部分の彫刻が優れています -

あれれ?左右と言うか、上流側と下流側とでデザイン違いますね。裏表って感じです

-

アート何とかって建物なんですが、人気無く大いなる無駄って感じに見えました。それとも、他の和歌山市内と同じく、お正月は全て休業中ってだけなのかな?

-

こちらは新しいコンクリートのあしべ橋

-

あしべ橋は不老橋の横に並んで架けられている、自動車も通行可能な新しい橋です。橋を渡って海に突き当たれば、そこが片男波です。

片男波って名前はお相撲でしか聞く機会ないですよね(って地元の方でもないと) -

片男波は奈良・平安の昔から多くの歌人に愛された景勝の地で,万葉人が幾多の歌を詠んでいます。名前の由来が万葉集の 「若の浦に 潮満ち来れば 潟を無み 葦辺をさして 鶴鳴き渡る」(山部赤人)の「潟を無み」にちなんでいると言われています

-

不動橋の右手に見えるのが玉津島神社で、その前にバス停が在ります。

ところが、天満宮から此処まで歩いて来る間に2本のバスが行ってしまいました。

1時間に3本のはずが15分かそこらで2本って?? -

蒲郡の竹島を思い起こさせる、橋で繋がれた島です。妹背山と言うのだそうです。

自分はバスの時間を調べに停留所へと走りましたが、ツレは一足先にこの妹背山に向かいました -

玉津島神社のすぐ東隣にある三断橋を渡ると、万葉集に出てくる「妹背山」があります。この山は、和歌浦にある船頭山、妙見山、雲蓋山、奠供山、鏡山、妹背山の六つの山のなかで唯一小島として残っている山であり、当時の面影が偲ばれる場所です。この「妹背山」には、初代紀州藩主徳川頼宣が造った多宝塔や観海閣があります

-

三断橋の青石を踏みしめて渡ると、小さな島になっている妹背山にたどり着きます。そしてくるりと回れば、海に浮かぶ観海閣が現れます。

この観海閣は、頼宣が慶安年間(1648〜1652)に木造の水上桜閣として建立したもので、 対岸の紀三井寺と対面しています。(当時の建造物は昭和36年に第二室戸台風で流出。現在はコンクリートで再建されたものです。)

そうなんです!このコンクリートで再建された建物がそれとは気付かず、単なる休憩所(東屋)程度に思ってました。なので写真も撮らず。だって全然魅力的では無かったからです(ごめんなさい) -

こういう地層のような岩肌を見るとワクワクします♪

-

青石LOVEな心境です

-

実は自分が岩に見惚れて歩き回っている間に、ツレは観海閣で休んでいたのですが、地元のオバサマ方に「向こうに見えるのが紀三井寺で、此処からなら歩いて15分」と言われたそうです。

実際対岸を見ましたが、とても15分で歩ける距離とは思えません。が、紀三井寺は行きたいけれど、直接行けるバスは無いし、しかも調べたバスの時刻は15分以内に2便続いて通り過ぎた後は45分和歌山駅行きも有りません。

渡りに舟とも言えるアドバイスをいただきました -

-

北の方から雪雲が迫って来てます。普段雪雲なんて見かけませんが、和歌山に来てから何度もにわか雪に遭遇している為、感覚が身に付きました

-

日差しは残ってるんですけどね

-

国道42号線、紀三井寺へ向かう途中に在った和歌山県立医科大学附属病院です。

紀三井寺の参道に立ち並ぶ土産物店兼食堂以外の飲食店で営業中だったのは、この病院の隣のステーキレストランだけでした。ステーキ3800円って貼り紙を見て、お腹空いてるけどスルー。

このまま紀三井寺に向かいます

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

行き先別;和歌山県

-

前の旅行記

青春18きっぷの旅は第3日目~和歌山滞在中は青春18きっぷは使用せず、相変わらず高いところに上りたがるの巻 ...

2014/12/31~

和歌山市

-

次の旅行記

青春18きっぷの旅は第3日目~和歌山滞在中は青春18きっぷは使用せず、相変わらず高いところに上りたがるの巻 ...

2014/12/31~

和歌の浦

-

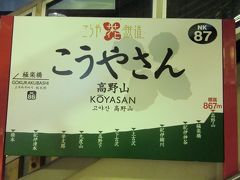

秋の乗り放題切符 de 高野山part1

2012/10/07~

高野山周辺

-

秋の乗り放題切符 de 高野山part2

2012/10/07~

高野山周辺

-

青春18きっぷの旅は第3日目~和歌山滞在中は青春18きっぷは使用せず、相変わらず高いところに上りたがるの巻 ...

2014/12/31~

和歌山市

-

青春18きっぷの旅は第3日目~和歌山滞在中は青春18きっぷは使用せず、相変わらず高いところに上りたがるの巻 ...

2014/12/31~

和歌の浦

-

青春18きっぷの旅は第3日目~和歌山滞在中は青春18きっぷは使用せず、相変わらず高いところに上りたがるの巻 ...

2014/12/31~

和歌の浦

-

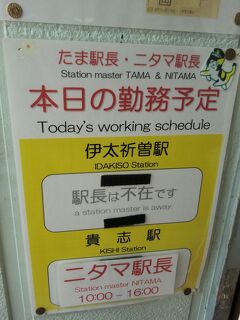

青春18きっぷの旅は第4日目~和歌山電鉄貴志川線・ニタマ駅長にご挨拶してから和歌山脱出の巻

2014/12/31~

和歌山市

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 行き先別;和歌山県

0

62