2024/04/18 - 2024/04/19

10位(同エリア2920件中)

![]()

montsaintmichelさん

- montsaintmichelさんTOP

- 旅行記378冊

- クチコミ0件

- Q&A回答0件

- 3,080,162アクセス

- フォロワー141人

今回は内宮の別宮 倭姫宮と外宮の別宮 月夜見宮をレポします。

前報の猿田彦神社や月読宮と同様、外宮と内宮を結ぶ三重交通バス路線上にあり、交通至便です。また、徒歩で参拝するのも味があると思います。

倭姫宮は、祭神に倭姫命を祀る、1923(大正12)年に創建された新しいお宮です。約2千年前、倭姫命が天照大御神のご神体「八咫鏡」の新たな鎮座地を求めて大和→伊賀→近江→美濃→尾張を巡った後、伊勢で天照大御神の神勅を聴きました。これにより内宮を創建したと『日本書記』などは語ります。しかし、意外にも倭姫命を祀るお宮は存在せず、それを不憫に思った市民からお宮創立の声が高まり、市長など行政を巻き込んだ請願により、この地に祀られました。

月夜見宮は祭神に天照大御神の弟神 月夜見尊とその荒御魂を合祀しています。月夜見尊は太陰暦の神とされ、ひいては農耕にも関わりが深く、高河原神社の鎮まるこの地に遷された理由は「農耕の神」という共通点にあるようです。ご神木のただならぬエネルギーのなせる業か、凛然とした空気が漂う静謐なスポットでした。尚、スピリチュアルカウンセラーの江原啓之さんが森公美子さん、美輪明宏さんと共に訪れた際、凄いパワーを感じたと感想を述べられています。

- 旅行の満足度

- 5.0

- 観光

- 5.0

- ホテル

- 5.0

- 同行者

- カップル・夫婦

- 交通手段

- 高速・路線バス 私鉄 徒歩

PR

-

神宮文庫 黒門

月読宮最寄りの中村町バス停から乗車し、神宮徴古館前で下車します。道路を挟んで倭姫宮の鳥居と対面しているのがこの荘厳な「黒門」です。

江戸時代中期の1780(安永9)年、八日市場町にあった福島御塩焼大夫(ふくしまみさきだゆう)邸の表門として創建された欅造の医薬門です。その後、1935(昭和10)年に神宮文庫の黒門としてここへ移築されました。また、1958(昭和33)年に伊勢市有形文化財に指定されています。

因みに「御塩焼」とは、荒塩を焼くことを意味しています。 -

神宮文庫 黒門

礎石の上に沓巻を嵌め込んだ本柱が威厳を象徴しています。また、男梁には束を立てずに板蟇股状の笈形を据えています。

御師 福島御塩焼大夫家は外宮祠官 度会氏の庶流で、宝徳年間(1449~1452年)に亀田氏から分出しました。外宮にある土宮の御塩焼物忌(みさきものいみ)職を相伝したことから御塩焼大夫と称しています。江戸時代には福嶋末尊は山田三方の年寄家を務め、橋村大夫家と並ぶ山田の最有力御師でした。豊後国・肥後国を中心にお札を配布しており、1870(明治3)年には25万5000体余りを配布する生業ぶりを伝えます。 -

神宮文庫 黒門

家紋は「丸に下がり藤」です。

『伊勢市史』によると、「お家騒動」により福嶋御塩焼大夫家の父子が殺害される事件が起きています。

1577(元亀3)年、息子 末将が父 末尊により殺害されます。(『考訂度会系図』には「家伝に『継母に殺害された』」とあります。)その翌年、父 末尊は国司 北畠具教・具房親子の命で「福嶋同名親類中」により殺害されています。(『考訂度会系図』には「家伝に『継室と共に殺害された』」とあります。) -

神宮文庫 黒門

扉に施された丸い飾り鋲は「乳鋲(ちびょう)」と言い、その錆具合が長い歴史を滲ませます。

「お家騒動」により福嶋家はお家断絶の瀬戸際に立たされましたが、親類の福嶋新四郎末朝や北監物たちが御塩焼大夫家の継続を北畠氏に請願しました。そして1573(天正元)年、具教・具房、織田信雄により北監物の次男 鍋二郎が跡職を継ぐことが認められました。 -

神宮文庫 黒門

大棟両脇に「鯱」を据えた威厳ある風格は福島家の往時の繁栄ぶりを如実に物語ります。

父が息子を殺害した理由は不明ですが、ストーリーの展開から察し、北家あるいは北畠氏に嵌められたとも読めます。その根拠は、跡職を継いだ北家も御師であり、しかも北畠氏の被官だったからです。つまり、北畠氏が北家による御塩焼大夫家の買得を後押ししたとも勘繰れるからです。また北家のその後の躍進ぶりからも、周辺部出身者である北家が山田の有力者の中へ侵食していくためのお膳立てだったように窺えてなりません。 -

神宮文庫 黒門

飾り瓦は阿吽の「玄武」です。

中国の神であり、伝説上の神獣です。四神の一体にして実質上の四神の最高位です。「冥界(命)」「長寿(不死)」「水」「子宝」という人の命に直結する要素を象徴することからも、中国では四神中で最も親しまれて民間信仰が盛んだったようです。中国神話や道教などにおいては、最高神を象徴したり宇宙の中心的な星と位置付けられる「北極星」とされます。 -

倭姫宮(やまとひめのみや)石柱

表参道にある石柱「皇大神宮 別宮 倭姫宮表参道」の裏面には「昭和拾一年七月 建設 新都婦人会 新都処女会」と刻まれています。

因みに太平洋戦争後の世相が大きく変わる1949(昭和24)年、倭姫命の顕彰に尽力した「御杖代講(現 倭姫命御杖代奉賛会)」の発起人は意外にも6名の男性だったそうです。その昔、倭姫命の伊勢への長旅に寄り添い、その偉業成就を下支えした5大夫の面影を偲ばせるものがあります。

因みに5大夫は『日本古代氏族人名辞典』によると、大鹿嶋(おおかしま)、大伴連武日(おおとものむらじたけひ)、武渟川別(たけぬなかわわけ)、十千根(とおちね)、彦国茸(ひこくにふく)とされます。 -

倭姫宮 鳥居

約4haもある広大な杜の中に鎮まるお宮です。鳥居の柱は丸柱で笠木の断面は五角形をした典型的な伊勢鳥居です。

内宮と外宮の間にある倉田山地区に佇む内宮の別宮であり、祭神には倭姫命を祀ります。倭姫命は第11 代 垂仁天皇の第4皇女であり、皇大神宮を伊勢の地に創建した初代斎王であり、祭祀や神職の制度を定め、神道の基礎を築いたと伝えます。 -

倭姫宮の境内マップです。

https://www.isejingu.or.jp/visit/map/ise.html -

倭姫宮 表参道

かつて天照大御神のご神体「八咫鏡」は宮中に祀られていましたが、約2千年前に倭姫命が天照大御神の御杖代になり、新たな鎮座地を求めて大和の笠縫邑から出発して伊賀→近江→美濃→尾張を巡った後、伊勢の地で天照大御神の神勅を聴きます。「この神風の伊勢の国は、常世の浪の重浪帰する国なり。傍国の可怜(うま)し国なり。この国に居らんと欲ふ」。

その後もより良い鎮座地を求め伊勢国を転々とした倭姫命に再び神勅がもたらされました。「宇治の五十鈴川の川上は、日本の国の中でもすぐれた霊地です。そこにまだ見知らぬ霊物があり、照り輝くそのさまは太陽や月のようです」。この神勅により五十鈴川の川上に伊勢神宮 内宮を創建したと『日本書記』や『皇大神宮儀式帳』は語ります。 -

倭姫宮 表参道

一説には、延々と続く表参道には倭姫命の長く険しかった伊勢までの旅路がドラマティックに再現されているそうです。

そのひとつの道標がこの枯渇した池らしき跡で、「琵琶湖」を表しているそうです。倭姫命の旅は、一説には約40年もかけ、奈良 桜井からスタートして北上し、琵琶湖周辺を経由後、南下して伊勢へ辿り着きました。つまりこの池は倭姫命が旅の慰めとして眺めたであろうおおらかな琵琶湖を再現したものだそうです。 -

倭姫宮 表参道

垂仁天皇8年、倭姫命は村人が献上した丸木舟に乗って野洲川を下り、淡海(近江)の国へ入りました。琵琶湖に至ると米原に上陸し、そこで2年間奉斎してご神体を祀りました。その時に坂田の息長宿禰王が御田を献上したことから、米原市には坂田宮と坂田御厨の比定地とされる坂田神明宮があります。

こうした由緒から、坂田は寿ぎの歌の歌枕となりました。

「近江のや 坂田の稻を 掛け積みて 道ある御代の 初めにぞ舂(つ)く」藤原俊成(『新古今和歌集』) -

倭姫宮 表参道 石橋

内宮の創建という偉大な功績を遺した倭姫命は、伊勢市倭町にある宇治山田陵墓参考地、通称「尾上(おべ)御陵」に眠っておられます。しかし、意外にも祀られるお宮がありませんでした。それを不憫に思った市民から、明治時代中期にお宮創立の声が高まり、市長など行政を巻き込んだ請願が行われ、帝国議会承認を得て倉田山の丘陵を鎮座地と定め、この地に祀られました。縁の深い斎宮や離宮院跡地を差し置いて倉田山に決まった理由は、倭姫命が眠る「尾上御陵の近隣」だったからです。

江戸時代中期の外宮権禰宜 喜早清在著『毎事問』には、「神郡数万の人民は家々に倭姫命をお祀りして、その神恩に感謝するのは当然である」とあり、古来地元の人々は伊勢を拓いた倭姫命を敬慕し、篤く信仰していたことが窺えます。因みに『毎事問』は、伊勢神宮の知識をQ&A形式で解説した書物です。 -

倭姫宮 表参道

石段の手前に現われるのが、石垣で囲まれた四角いスペースです。

実はこのスペースは倭姫命が苦難の末に辿り着いた終焉の地「伊勢」を表しているそうです。

倭姫宮のご利益には次のものがあります。

1.家内安全

倭姫命は、天照大御神のご神体を伊勢に祀りました。天照大御神は、日本の最高神であり、家内安全の守り神として信仰されています。そのため、倭姫宮を参拝することで、家内安全のご利益が授かるとされます。

2.子宝

倭姫命は、日本武尊の東征の際に草薙剣を授けましたが、その剣は子宝の神様として信仰されています。そのため、倭姫命を参拝することで、子宝のご利益が授かるとされます。

3.病気平癒

倭姫命は、伊勢神宮創建の旅の途中で、様々な病気に苦しむ人々を救いました。そのため、倭姫命を参拝することで、病気平癒のご利益が授かるとされます。 -

倭姫宮 表参道

伊勢の地に辿り着いてからの倭姫命の苦難を物語るかのように、天上に向かって伸びた45段の石段があります。ここは自然の形を残したままの石段となっており、足元に注意です!

倭姫命は、甥 日本武尊(やまとたけるのみこと)が熊襲征伐に出立する際、自らの御衣・御裳を授けました。日本武尊はそれで女装して敵を油断させて征伐しました。

また、蝦夷征伐の際には神剣と小袋を授けました。駿河の豪族に騙されて野原で火焔に囲まれた際、その神剣で周囲の草を薙ぎ祓って火勢を鎮め命拾いしました。その時の剣が三種の神器のひとつの「天叢雲剣(草薙剣)」であり、やがて熱田神宮のご神体となったと『古事記』は伝えます。

更に、相模国の国造が「大沼に強暴な神が棲む」と日本武尊を欺き、野原に入った所で火を放ちました。日本武尊は神剣で周囲の草を薙ぎ祓い、次に小袋に入っていた火打石で向い火を起こして難を脱しました。

つまり、倭姫命は日本武尊の守護神的存在でもあったと窺えます。 -

倭姫宮 表参道

石段の上に燦然と輝くのは太陽です。

太陽は天照大御神そのものであり、そこへ続く階段はすなわち天界へと繋がる入口でもあります。

「慎みて、な怠りそ(気持ちを引き締め、油断せぬように)」は、東征の途中、神宮に詣でた日本武尊に倭姫命が贈った言葉です。『日本書紀』や『古語拾遺』に記され、現在でも神職の心構えとして大切にされています。草薙剣を携えて東国を転戦して尾張に戻り、そこから剣を持たずに近江の伊吹山へ赴き、荒ぶる神に敗れて亀山市能褒野(のぼの)で亡くなった日本武尊の運命を思うと、倭姫命の言葉には更に深い意味が隠されているように思えてなりません。

余談ですが、旧東海道の四日市市采女町にある杖衝坂は急勾配であり、足を痛めた日本武尊は杖を衝いて登ったそうです。そのため「わが足は腫れて三重の勾餅(まがりもち:法螺貝の形をした餅を油で揚げたもの)の如くして甚疲れたり」と呟いたことから、その地を「三重」と呼ぶようになったそうです。三重県の県名はこの逸話に因みます。 -

倭姫宮 表参道 椎の木

石段の終盤左脇に生えている木の根元が生命力に満ち溢れています。

推定樹齢700年と伝わる椎の木です。椎の木には根際に板根が見られることがあり、幹から根に移行する部位が板状になります。板根は、急斜面かつ岩石が露出し土壌が少ないという、根が充分に張れない環境で発達するそうです。樹木の自重や風圧などによる倒壊に耐えるため、根際を板根にして補強しているように窺えます。

五部神書とされる「伊勢神道」には根本経典となる5つの経典があります。

その中の『倭姫命世記』には倭姫命の教示が数多く遺されています。その一節「人は天下(あめがした)の神物(みたまもの)なり。心神(たましひ)を傷ましむことなかれ。(以下、略)」を要約すると次のようになります。

「人は神様から命を分け与えられたものであり、その真心を損なうことなく、正直で、清浄で、明るく、清く、神様を敬う暮らしを送らねばなりません。万事が根元に帰することと神様にお仕えするのは自然の摂理のようなものであろう」。 -

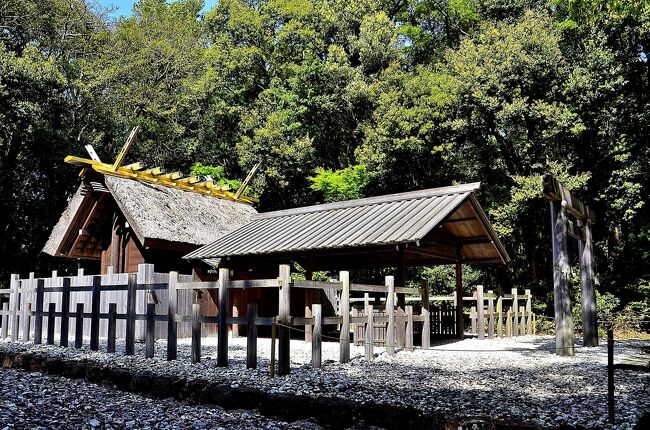

倭姫宮 社殿

社殿の形式は内宮 別宮「伊佐奈弥宮」に準じ、内削ぎの千木と6本で偶数の鰹木を持つ萱葺の神明造です。14宮ある別宮のうち創建年代が明確なのはこの倭姫宮のみで、1923(大正12)年に鎮座した比較的新しいお宮です。因みに、明治神宮創建の3年後になります。

また女神繋がり故、社殿の内外を飾る御装束神宝(御櫛箱や御鏡など)も「伊佐奈弥宮」に準じた形式です。なかでも創建と同時期の約百年前に作られた直径6cmの水晶玉「御玉」は倭姫宮特有の神宝です。無色透明で内包物を全く介在させない見事な水晶玉で、近隣にある神宮徴古館に展示されています。

因みに倭姫命は、猿田彦大神の子孫 大田命の案内で天照大御神を伊勢に導いたことから、全てを良い方向に導く神様としても信仰されています。 -

倭姫宮 社殿

「倭姫命=卑弥呼」説もあります。長く天照大御神に仕え、祭祀に一生を捧げた巫女的存在でもあった倭姫命。そのイメージが『魏志倭人伝』に「鬼道に事(つか)え、能く衆を惑わす。年已(すで)に長大なるも夫婿無し」と記された卑弥呼像に符合するのは確かです。神に仕える倭姫命と卑弥呼は性格的な共通点があると見て取れます。

東洋史学者であり京都帝大教授でもあった内藤湖南の論文『卑彌呼考』(明治43年)によると、卑弥呼を倭姫命と同体視した根拠は、斎宮における倭姫命の役割と卑弥呼の性格に共通点があることと、年代的に両者が近しいという点です。しかし倭姫命の年代は神功皇后の2代ほど前に過ぎず、卑弥呼の年代とは百年ほどギャップがあり、後者から関連性を認めるには難があります。因みに湖南の講義を聞いた笠井新也は、「卑弥呼は倭迹迹日百襲姫命」と説いています。 -

倭姫宮 社殿

一方、「倭迹迹日百襲姫命=稚日女命=倭姫命」説もあります。

『古事記』の「誓約の勝負」には「天衣織女が機具の梭の端で陰部を突いて死んだ」とある一方、『日本書紀』には「稚日女命は梭で陰部を傷付けられて死んだ」とあります。更に、同紀の崇神天皇の段には「倭迹迹日百襲媛命は箸で陰部を撞いて死んだ」とあり、ここに『日本書紀』を編纂した藤原不比等のトラップが見え隠れします。即ち、卑弥呼(日女命)率いるヤマト王権が全国および朝鮮半島の統一を成し遂げていた事実を消し去り、倭国を乗っ取るための企てです。そして新羅を亡ぼすための新たな英雄を神功皇后に位置付け、卑弥呼を『古事記』に登場した天衣織女にすり替えて抹殺を図ったのです。『日本書紀』では、それが呼び名の異なる同一人物の稚日女命と倭迹迹日百襲媛命でした。「卑弥呼」が役職名や称号であったとすれば年代は不問となり、さもありなんの説と言えます。

稚日女命が倭姫命と同神とされる根拠は以下の通りです。

① 倭姫命は草薙剣を所持していたことから「女王」格である。往時の「女王」格であれば卑弥呼となる。また、卑弥呼=稚日女命である。

② 倭姫命は海女の祖 お弁からアワビを奉納されている。稚日女命も同様である。海女からアワビを奉納される姫が複数存在するのは疑問であり、同一人物と見るのが妥当。

③ 倭姫命も倭迹迹日百襲姫命も水稲の普及に尽力しており、同一人物と見られる。

④ 倭姫命に仕えた伊射波登美命を、稚日女命を祀る伊射波神社の祭神にしている。

⑤ 海部氏勘注系図では11世孫の妹である日女命の亦の名として稚日女命と倭姫命を記載している。

以上の観点から、高い確率で稚日女命=倭姫命と思われます。従って、卑弥呼=稚日女命=日女命=倭迹迹日百襲姫命=倭姫命が成り立ちます。 -

神宮徴古館

倭姫宮の裏参道を抜けると正面に神宮徴古館があります。1909(明治42)年に日本初の私立博物館として創設された、伊勢神宮の「歴史と文化の総合博物館」です。重文11点、歴史・考古・美術工芸品など約13000点を収蔵しています。

「伊勢のベルサイユ宮殿」と称されるのが神宮徴古館です。この建物は、赤坂離宮(現 迎賓館)を手がけた宮廷建築の第一人者 片山東熊と皇居造営に従事した高山幸次郎の設計になります。ルネッサンス様式の重厚で格調ある外観、日本最古の御影風テラコッタや特徴的なアーチ型の外観、明治時代の花崗煉瓦石積が特徴です。尚、竣工時は中央に角ドームが載っていましたが、太平洋戦争の空襲により焼失したそうです。外壁には空襲の傷跡も遺されています。明治時代の代表的遺構として1999年に登録有形文化財となりました。 -

神宮徴古館

シンメトリックの「品の字」型のレイアウトです。元々は平屋建で、煉瓦構造に木造の小屋組を架け、中央に角ドームを載せていました。現在の建物は、戦災後の1953(昭和28)年に復興改築されたものです。その際、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨で補強、2階の増築、中央ドームは取り除かれ、その部分の正面を切妻、平入としてそれ以外は寄棟としています。

正面中央のエントランスはギリシア神殿で見られる2柱式エンタシスです。ファサードの破風(ペディメント)の三角形は底辺部分が途中で切れており、ブロークン・ペディメントと呼ばれる定型を崩したお洒落な意匠を纏っています。

アーチ窓の上部に設えられた半円形の装飾は菊の紋章を配し、伊勢神宮と皇室との関係を暗示させます。また窓の両脇にはピラスター(疑似柱)を配し、窓の存在感を強調するためのアクセントとしています。

両翼廊のファサードの壁は白色タイルを連続させた疑似煉瓦壁です。中央にはアーチ状の出入口を配し、その上部にはコーニスを歪に走らせて変化を付け、更にその上にはチェスの駒を彷彿とさせるバラストレード(欄干)を並べています。 -

神宮徴古館 いこいの広場

神宮徴古館の前庭である西洋庭園の造園設計は、赤坂離宮庭園や新宿御苑と同じく、市川之雄です。宮内省技師として宮廷庭園に多く携わった造園家です。

前庭は神宮徴古館の2階から俯瞰するとハート形に見えることから、女性にも人気のスポットになっています。 -

神宮徴古館 シャクナゲ苑

ルネッサンス式の徴古館を借景にした色とりどりのシャクナゲの姿には気品が漂います。 -

月夜見宮

神宮徴古館前バス停から乗車して伊勢市駅前で下車します。伊勢市駅からは徒歩5分程の距離です。外宮からであれば、旧参道である北御門口から神路通りを300m程行った所にあります。

外宮の域外にある別宮は渡会氏によって祀られた月夜見宮だけであり、祭神には天照大御神の弟神 月夜見尊とその荒御魂を合祀しています。

927(延長5)年の『延喜太神宮式』には「月夜見社」とあり、外宮の摂社首位でしたが、鎌倉時代の1210(承元4)年に宮号宣下を受けて別宮に昇格して「月夜見宮」と改称しました。昇格理由は不明ですが、内宮の土宮が宮川の氾濫による被害を最小限に留めたとの理由で別宮に昇格していることから、それと同様に伊勢の農業などに貢献した恩賞と窺えます。 -

神路(かみじ)通り

月夜見宮と外宮の北御門口は「神路通り=神が通る道」で結ばれています。実は月夜見宮入口にある石垣の一つが白馬に化け、月夜見尊が白馬に乗って夜な夜な外宮の祭神 豊受大御神のもとへ通われるとの伝承があります。そのため地元の方は、夜はなるべくこの道を通らない、もしくは道の真ん中は歩かないようにするそうです。現在は道の真中には色の付けられた石畳が敷かれています。

神話の中では天照大御神とは仲違いして昼夜で別々に暮らしていた月夜見尊ですが、食を司る豊受大御神とは仲が良かったと窺えます。 -

月夜見宮 鳥居

『古事記』によると、月読尊(月夜見尊)は天照大御神の次に生まれた神様であり、素戔嗚尊の兄神に当たります。しかし『記紀』などにはあまり登場しないどころか、『古事記』では伊邪那岐の右目から生まれたとされる一方、『日本書紀』では左目から生まれたと記されているほどです。また、867(貞観9)年の『日本三代実録』では出雲国の姫神とされ、出雲国 売豆紀神社では「月女神」として祀られています。古代の陰陽の考え方では、月は女性の象徴でした。更には、『日本書紀』の一書には「月読尊者、可以治滄海原潮之八百重也」とあり、月神は海人族の神ともされます。海人族の生活の基盤は海であり、月齢を読んで潮の干満を知ったとされます。 -

月夜見宮の境内マップです。

https://www.isejingu.or.jp/visit/map/ise.html -

月夜見宮

伊勢鳥居を潜ると参道がクランク状にすぐに左に折れ、城郭に築かれた「虎口」を彷彿とさせ、神社としては異様な構えです。

しかし内宮と外宮が戦った宇治山田合戦の歴史を知ればこそ、防衛の目的もさもありなん!

ここは外宮の別宮という立ち位置です。 -

月夜見宮

月夜見尊は素戔嗚尊と並ぶ三貴子のひとりであり、天照大御神と共に高天原を治めていましたが、月夜見尊が妹神 保食神(うけもちのかみ)を殺害したのを契機に仲違いし、以来顔を合わさなくなったと伝えます。

この事件を『日本書紀』は次のように語ります。

月夜見尊が葦原中国に住む女神 保食神から接待を受けた際、保食神が口からご飯や大小の海魚類を吐き出して調理し、それを食すよう勧めました。月夜見尊はその行為を下品極まりないと怒り、保食神を斬り殺しました。やがて保食神の死体から、稲や大豆、牛馬などが生まれ、これが穀物の起源とされます。

この経緯を天照大御神に報告すると逆鱗に触れ、「お前は悪神だから見たくない」と謗られ、両神は昼と夜に分かれて住むようになったという顛末です。月と農耕の結び付きの信仰に基づく説話のようです。

因みに保食神の「うけ」は食物を表し、豊受大御神の「うけ」も宇迦之御魂命の「うか」も食物の意です。このように死体から作物が生える神話は世界中にありますが、インドネシアの神話が列島に伝わったとの説が有力です。

一方、このエピソードは『古事記』に記される素戔嗚尊と大気都比売神(おおげつひめ)との間で起こった出来事と酷似しており、そこから月読尊と素戔嗚尊は同一神という説が生まれています。 -

月夜見宮 手水舎

手水舎の柱はお約束通り素木の丸柱です。ここに限らず伊勢神宮の建物は、鳥居も含め全て丸柱で建てられています。

室町時代の天台僧 良遍は、「神道」を「シントウ」と濁らずに清音で読むのは、何事もありのままの自然体が良いからと説きました。故に、かつての神宮はじめ関連するお宮の萱葺は先端を切り揃えず、また垂木も削らなかったようです。中世の神宮は屋根はボサボサ、垂木の表面は艶やかではなく、ましてや金箔などの装飾は施されていませんでした。そして柱も加工された角材ではなく、自然体に近い丸柱が尊ばれたそうです。 -

月夜見宮 ご神木

手水舎の先に立派な大楠があります。ご神木である楠の巨木は、圧倒的な雰囲気に満ち、座禅を組み両手を拡げたように枝を伸ばしてあらゆる者を快く受け入れてくれる感じがします。

推定樹齢400年、樹高20m、幹周7.8mだそうです。ただし地上5m程で主幹を失い、その上にあったであろう大きな樹冠を失っています。 -

月夜見宮 社殿

社殿は外宮の形式に準じて外削ぎの千木と、5本で奇数の鰹木を持つ萱葺の神明造になっています。「月読宮」では和御魂と荒御魂を別々の社殿で祀っていましたが、「月夜見宮」では同じ社殿で祀っています。かつては別々の社殿で祀っていたそうですが、『二宮管社沿革考』によると、1419(応永26)年に月夜見宮・小殿・河原社・忌火屋殿等が焼失。その後、月夜見尊荒御魂を祀る小殿は再興されず、合祀が続けられています。

江戸時代末期に安岡親毅が編纂した地誌『勢陽五鈴遺響』によると、豊受大御神が丹波国より遷された際、3ヶ月間仮に鎮座した場所であり、神宮の神税や雑神政を司る神庤(かんだち)も置かれていたとあります。更に、かつてこの地には斎王の宮殿や離宮院も建っていたようですが、度重なる水害のため797(延暦16)年に度会郡湯田郷宇羽村(現 小俣町)に遷されたようです。 -

月夜見宮 社殿

明治時代に内宮系は『古事記』の表記に倣って「月読」、外宮系は『日本書紀』に倣って「月夜見」と表記されるようになりました。

ツキヨミとは月齢を数えることですが、やがてそれがツクヨミに転訛し、ツクヨミはツクヨ(月夜)と連想され、ツクヨミ(月夜見・月読)になりました。

因みに『万葉集』でも、ツクヨは「月」そのものを指します。

月夜見尊は、月の満ち欠けに基づく太陰暦を用いて農作業の計画を立ててきた経緯から、農業にゆかりのある神と崇敬されています。スピリチュアルカウンセラーの江原啓之さんが森公美子さん、美輪明宏さんと共に訪れた際、凄いパワーを感じたと感想を述べられています。 -

月夜見宮 社殿

鎌倉時代に書かれた『伊勢二所太神宮神名秘書』はご神体を「鏡」としています。『日本書紀』には、月読尊(月弓尊)は伊邪那岐が右手に「白銅鏡(ますみのかがみ)」を持った時に生まれたという逸話もあり、それに因むと窺えます。また第5段には「その光彩(うるわ)しきこと、日に亜(つ)げり。以て日に配(なら)べて治(しら)すべし」とあり、月読尊は天照大御神の太陽に比肩しうる円満の月(=満月)の神と読み取れます。 -

月夜見宮

出雲王家 向家(富家)「古代出雲伝承」によると、外宮は元は内宮の太陽神 天照大御神に対峙して「月夜見尊」を祀っていたと伝えます。宇佐家が祭祀する月夜見尊を豊鍬入姫が伊勢に持ち込こみ、その後に外宮の神主家であった度会氏が「豊受大御神」を勧請したため、月夜見尊はこの地に遷座させられたと伝えます。

いずれにせよ、月夜見尊は太陰暦の神とされ、ひいては農耕にも関わりが深く、高河原神社の鎮まるこの地に遷された理由は「農耕の神」という共通点にあるようです。

一方、この伝承により内宮・外宮共に「ツクヨミ」を別宮として祀っている理由が浮かんできます。外宮は、豊受大御神を丹波国から迎え入れ、結果として元々の祭神「ツクヨミ」を外宮から追放することになりました。しかし元を正せば、内宮の祭神 天照大御神の一種の我儘により御饌都神を迎えたのがそもそもの始まりであり、両宮共に非があります。つまり、祟り封じのために各々別宮として丁重に祀ったと勘繰るのは早計でしょうか? -

月夜見宮 お稲荷さん

『記紀』では月読尊(月夜見尊)は「黄泉の国を司る神」として描かれています。しかし天照大御神との仲違い後は登場せず、その正体は謎めいています。影が薄い理由は、『記紀』が編纂された中世において、月は「不吉なもの」と忌み嫌われたためです。月が不吉とされた背景には月蝕も影響しています。九条兼実の日記『玉葉』や鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡』には「月蝕」と記され、人々が畏れていたことが窺えます。西行も月蝕を詠んでいます。

「忌むと言ひて 影に当らぬ 今宵しも 破(わ)れて月見る 名や立ちぬらん」『山家集』

(人々は月蝕は不吉だと言って光にも当たらないようにしているが、私はそういう月であれば尚更、無理をしてでも見ようとする。奇人変人の悪い評判が立たなければ良いのだが…)

月蝕以上に影響を及ぼしたのが、月神を祀る宇佐八幡宮の祭祀を司る宇佐家を中心とした菟狭(うさ)族の蛮行でした。「古代出雲伝承」によると、宇佐氏を王家とした豊王国は3世紀に物部氏の都万王国と結託して月神信仰を旗印に出雲や吉備、ヤマト王国を滅ぼしました。この時、三輪山の神は出雲族の太陽神から豊王国の月神に入れ替えられたそうです。こうした黒い歴史から月神は「革命」の象徴とされ、人々から忌み嫌われていたようです。

因みに豊王国の月神は女神とされ、『記紀』に登場する月読尊とは別の神のようですが、どうやら混同されてしまっていたようです。 -

月夜見宮 お稲荷さん

古殿地の左奥にはお稲荷さんがひっそりと祀られています。

お稲荷さんのシンボルと言えば朱鳥居ですが、ここは白木の伊勢鳥居と空気を読んだ造作となっています。

この稲荷は、須原大社の氏子地域の商店主有志が中心となって奉賛会を結成して祀ったもので、伊勢神宮とは無関係のようです。 -

月夜見宮 お稲荷さん

楠の根元近くの内側が黒く焼け焦げているのは、太平洋戦争末期の1945(昭和20)年に宇治山田が空襲に遭い、その時の焼夷弾投下によるものだそうです。

因みに、この楠は戦前にも落雷で被災したことがあったようです。

幹の大半を焼失した満身創痍状態ゆえ、つっかえ棒で倒木しないように支えられています。 -

月夜見宮 お稲荷さん

稲荷奉斎のきっかけは、この空襲の際、楠自体は甚大な被害に遭ったものの、地域住民はそのお蔭で守られたため、それを感謝して祀るようになったそうです。

このように、神宮の神域としてと、地域の守神としての神域という2面が共存するハイブリッドな神社となっています。 -

高河原神社

月夜見宮の社殿の右側奥に本殿を板垣で囲んだ高河原神社が佇みます。

月夜見宮の鎮座地は、古くは「高河原」と呼ばれ、川の流れと農耕に深い繋がりのある土地柄です。宮川支流の河岸段丘の上にあったことから、古くから川の守り神としても崇敬されています。神社の奥に見える三方を巡る堀は宮川支流の名残だそうです。 -

高河原神社

『延喜式神名帳』にある川原坐国生〔かわらにますくなり〕神社に比定され、外宮の摂社16社のうち第10位で、祭神には月夜見尊御魂を祀ります。ただし、お稲荷さんや国生神を祀っているとの異説もあります。

1769(明和6)年に出口延経が筆録した『神名帳考證再考』には、「祭神は倉稲魂命(うかのみたまのみこと)」と記されています(『古事記』では宇迦之御魂神の表記)。これがお稲荷さん説の根拠です。 -

高河原神社

一方、江戸時代末期の国学者であった外宮の神職 御巫清直は著書『二宮管社沿革考』で国生神説を唱えました。『延喜式』の社名が「川原坐国生神社」であることを根拠に、国生神を祀っていたのは明らかと説きました。

現在は鎮座地周辺である宮川高河原の土地開拓の守護神とされていますが、月夜見尊が祀られる以前から土着していた「農耕の神」としても崇められています。

この続きは、青嵐薫風 伊勢紀行⑬近鉄宇治山田駅舎・ 旧宇治山田郵便局電話事務所(エピローグ)でお届けします。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

montsaintmichelさんの関連旅行記

伊勢神宮(三重) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

43