2024/05/04 - 2024/05/04

1725位(同エリア3590件中)

![]()

Bachさん

平安京南北散歩の4回目は「千本通」(せんぼんどおり)です。平安京大内裏(だいだいり)の「朱雀門」から「羅城門」までの「朱雀大路」4kmが、南北に延長されて現在、北は「鷹峯」から南は伏見の「淀」まで17kmに及ぶので、2回に分けて前半は「鷹峯」から「羅城門」までを歩きます。

平安京の「朱雀大路」は、「大内裏」から南の守り神(朱雀)にあたる「羅城門」までを中心線として「平安京」を左右対象に分けているので、まさに「平安京」のメインストリートで、1200年昔からの京都の今を知る根幹となる歴史が多く残っており、今回の「南北散歩」でも最もエキサイティングな通りです。

しかしながら「朱雀門」や「羅城門」などは遺構しかないので、大河ドラマのように勝手に想像するしかありませんが、それでも「平安神宮」や奈良平城宮の「大極殿」「朱雀門」などではリアルに体験でき、至る所で地元の保存会などが歴史を絶やさない努力をされているのが見受けられて、頭が下がるばかりですが、今回も感銘を受けたのは「千本えんま堂大念仏狂言」で、江戸時代から脈々と繋がっている「狂言講」と呼ばれる西陣地区の家系で断絶の危機を乗り越えながら復活して毎年公演を続けているのを、たまたま見ることが出来て大感激でした。

また、1000年昔からの歴史だけでなく、昭和の歴史も面白く、水上勉の「五番町夕霧楼」の舞台となった、昭和25年頃の「西陣新地」の名残の日活映画館が残っているのにも感銘を受け、昔の「西陣」の華やかさを引き継ぎ、何とか地域振興しようとしている「西陣千本商店街」の努力にも頭が下がります。

最後には石碑のみ残る「羅城門」を見て、京都駅前に出来た10分の1サイズの「羅城門」の前を通って、「平安京」を想像しながら帰路につきました。

来月は、さらに南下して淀競馬場までの「千本通」残り分を歩きます。

-

平安京の「朱雀大路」にあたるメインストリートで、船岡山を正面に大内裏「朱雀門」から「羅城門」まで南北4km、路幅84mの大路だったが、大内裏が焼失してその跡地を貫いてさらに北へと延び、平安末期には船岡山の埋葬地への道に千本の卒塔婆を建て供養したことから「千本通」と呼ばれるようになり、秀吉政権では御土居に取り込まれ昔の面影は殆ど見受けられない、江戸時代は「鷹峯」から「九条通」までの通りだったが、明治から大正にかけて拡幅され、北大路から四条大宮まで「市電千本線」も通ったため昭和初期には繁華街として栄え、現在は九条通以南の鳥羽街道も取り込み、北は「鷹峯」から南は「淀」競馬場辺りまでの約17kmになり、五条通からは一筋西に「新千本通」が出来たため「旧千本通」と呼ばれ、七条~八条までは「梅小路公園」で分断されるが「久世橋通」まで並行し、さらに「千本通」として伏見「淀」まで南下する、三条以北は2車線か1車線だが、三条以南は大半が一方通行の狭い通りになっている

-

(散歩ルート)千本通(前半)は、鷹峯から羅城門跡まで11km

11:10(バス停)鷹峯源光庵前~0.4km松野醤油~0.2km都本舗光悦堂・史蹟御土居~0.9km佛教大学~0.5km上品蓮台寺~0.5km(2.5km)12:10引接寺(千本えんま堂)~(ランチ)~(狂言13:00~14:00)~0.4km大報恩寺(千本釈迦堂)~0.1km近為~五辻の昆布~0.7km千本中立売交差点(北野商店街)~0.5km(4.5km)15:00(休憩大膳)~0.4km大極殿跡~0.6km朱雀門跡~0.3km地下鉄・JR二条駅~0.5km立命館大学朱雀キャンパス~三条会商店街・後院通~1.0km壬生寺~京都中央卸売市場~1.0km島原住吉神社~1.3km梅小路公園~1.3km(11.0km)17:00羅城門~(バス)京都駅 -

11:10(バス停)鷹峯源光庵前からスタート

-

鷹峯山一帯に広がる「鷹峰」(たかがみね)は、かつて本阿弥光悦が家康より御土居以北の原野を拝領して、本阿弥一族や芸術仲間と共にこの地に移り住み、一時は55軒もの屋敷が並んだ芸術村で、その草案であった「光悦寺」をはじめ、「源光庵」「常照寺」「正伝寺」「神光院」など、何回来ても飽きることのないお勧めルートで、さらに鷹峰を抜けて千束から京見峠を越えるルートは、何年か前歩いたことのある「京都トレイル」と「東海自然歩道」のコースになっており、北上すると丹波へ至る周山街道へつながる、右手の「柊野」(ひらぎの)は上賀茂神社方面

-

(2008.10撮影)→https://4travel.jp/travelogue/10278665

「源光庵」は、室町時代の1346年に大徳寺2世徹翁義亨国師の隠居所として創建され、伏見城の床を使った「血天井」と「悟りの窓、迷いの窓」で有名、秋に訪問した時は、入り口山門の丸窓がお月様に見えて昼間から「お月見」が出来、更に山門をくぐるとすぐに、薄いピンク紫色の可憐な花「紫苑」(しおん)や、早咲きの「椿」などが迎えてくれた -

「悟りの窓と迷いの窓」から見る枯山水庭園は、四季折々に趣の変わる庭を眺めながら、ゆっくりと我が道を振り返り、角窓の「迷い」から丸窓の「悟り」へ想いをめぐらす絶好のスポット、「迷いの窓」は人間の生涯(生と死)を象徴し、「悟りの窓」は禅と円通(大宇宙)の安らいだ心を表わしているという

-

「松野醤油」(まつのしょうゆ)

江戸時代1805年創業の醤油の醸造屋、本店建物は1849年築で、蔵にずらりと並んだ木樽は100年以上使い続けているもので、大豆の素材の持ち味を生かし2年間じっくり熟成された醤油は、京料理には欠かせない存在になっている -

「東急ハーベストクラブ京都鷹峯」

この辺りは「しょうざんリゾート京都」のエリアで、昔の風情とは大分変っていてビックリしたが、2014 年に会員制リゾートホテル「東急ハーヴェストクラブ京都鷹峯」が出来て、2021年にヒルトンのラグジュアリーブランドホテル「ロクキョウト」が開業していた、HPを見ると、「しょうざんリゾート」は、西陣織や紬の着物をつくる「しょうざん」という会社が、京都の伝統工芸の振興やレジャーの一環として、広大な敷地に染織や伝統工芸品の他、京料理の料亭や結婚式場、ボウリング場、プール、ゴルフ場まである一大レジャー施設を造ったが、日帰り客が多かったターゲットを宿泊客に拡げ、さらに富裕層インバウンド客に拡げる戦略をとっているという -

(2008.6撮影)→https://4travel.jp/travelogue/10248224

「しょうざん庭園」狙いで訪問したが、門をくぐった途端、広大な土地に配置された樹齢350年から500年ものの北山杉の大木が並び、そこに多数の巨大な石と、楓や紅葉、梅などの新緑があふれ、その周囲に色鮮やかな緑のコケが敷き詰められた中に、古風な茶室や屋敷が点在している風景は、昭和の作庭でありながら歴史ある本格庭園と遜色ない「近代日本庭園」で素晴らしい、この時期には「紫陽花」と「花菖蒲」が見ごろだが、紅葉の時期になると赤く色づいた木々と北山杉の緑のコントラストも素晴らしい -

「中原造園」

この通りを少し下がったところで、灯篭がズラリ並んでいたので見ていると、「しょうざん庭園」を造って管理しているところだった、作庭家が誰か気になっていたので、偶然出会った凄い発見! -

史蹟「御土居」(おどい)

「御土居」は豊臣秀吉が戦乱で荒れ果てた京都の都市改造の一環として、聚楽第・寺町・天正の地割と共に、外敵の来襲に備える防塁と、鴨川の氾濫に備える堤防として、1591年に築いた土塁だが、江戸時代には天下太平の世が続いたので無用の存在となり、市街地も洛外に広がっていったので、次々と取り壊され僅かに名残をとどめるのみとなり特にこの地域には多いが、現在は遺構として9箇所が「史跡」に指定されている -

「御土居」は、南北約8.5km、東西約3.5km、全長は約22.5kmで、南北はちょうどこの辺りから九条辺りまでになり、これが洛外、洛内の境目になっていたので、この辺りはギリギリ洛内にはいる

-

「都本舗光悦堂」(みやこほんぽ こうえつどう)

「史蹟御土居」の向かいにある和菓子屋さんは、昭和42年創業で、名物の「御土居餅」が有名 -

光悦堂では「御土居」の柵の鍵を管理されていて、お願いすると開けてくれるということを後で知ったので残念!

-

「御土居餅」は、餅に砂糖、塩、甘煮の赤えんどうを混ぜ、こし餡を包んできな粉をかけた餅菓子らしい(食べてないが)

-

「佛教大学」(ぶっきょうだいがく)

明治元年(1868)に知恩院が山内に設置した研究機関を前身とし、昭和9年(1934)に千本北大路の現在地に移転し、昭和24年(1949)に大学に昇格、7学部14学科、通信教育課程6学部10学科では2万名が受講する *京都の大学規模ランキング(2020年)は、1位 立命館大学35,000人、2位 同志社大学29,000人、3位 京都大学23,000人、4位 龍谷大学20,000人、5位 京都産業大学14,000人、6位 佛教大学6,300人、7位 同志社女子大学6,200人、8位 京都女子大学5,800人、9位 京都橘大学4,700人、10位 京都外国語大学4,500人 -

「京都ライトハウス」(視覚障害者総合福祉施設)

千本北大路交差点の東側には「船岡山 」(ふなおかやま)があり、その頂上に織田信長公を御祭神として祀っている「建勲神社」(けんくんじんじゃ)がある、船岡山は平安京造営の際「玄武」の山として北の基点となり、室町時代には「応仁の乱」で西軍の陣地となり、安土桃山時代には豊臣秀吉によって織田信長の廟所と定められた -

「上品蓮台寺」(じょうぽんれんだいじ)

飛鳥時代に聖徳太子が母の菩提寺として建立し、平安時代960年に東寺長者の寛空(かんくう)が宇多法皇の勅願により再建、「蓮台野」(れんだいの)は東の鳥辺野、西の化野とともに北のこの付近にあった葬送地で「あの世」を意味し、平安中期の修験者・日蔵(にちぞう)上人が冥土で醍醐天皇から「連台野に千本の卒塔婆を建てて供養してくれ」と言われて、現世に戻り実行したことから「千本通」と呼ばれる由来となったところ、「上品」(じょうぼん)は浄土への往生を上中下に分けた上位の往生のこと -

「本堂」

境内に仏師定朝の墓と、源頼光にこの地で退治されたという(平家物語)土蜘蛛が埋められた頼光塚がある -

「千本えんま堂」(せんぼんえんまどう)

正式名称は引接寺(いんじょうじ)、平安初期に小野篁(おののたかむら802-853)が、先祖を供養する「お精霊迎え・送り」の寺院として祠を建立し閻魔法王を祀ったのが始まりで、その後1017年定覚(じょうかく)により開創された、「引接」とは仏が浄土に往生させることで、京都の3大埋葬地であった蓮台野入り口に自ら刻んだ閻魔法王が立っている -

「ゑんま法王」の人形

入口左手にいきなり「ゑんま法王」が現れるのでビックリする、両脇に司命尊、司録尊もいるが、平成15年(2003)の「京の郷土芸能まつり」で制作したものらしい -

「本堂」

本尊はこの世とあの世を行き来して閻魔法王とも交流していた小野篁が自ら刻んだという閻魔大王(裁判長役)で、左に検事役の司命尊(しめいそん)、右に書記役の司録尊(しろくそん)、小野篁は昼は宮中で嵯峨天皇に仕え、夜は地獄で閻魔大王に仕えたという -

「鐘楼」

正面「本堂」右手にある「鐘楼」の梵鐘は、南北朝時代に造られたもので、毎年8月のお精霊迎えの「迎え鐘」「送り鐘」と、「除夜の鐘」の際は長い行列ができる -

「童観音」(わらべかんのん)

「鐘楼」から奥の方に進むといくつかの像や塚があり、一番手前にある「童観音」は、蓮の花を手にふっくらとした優 しい顔をして、子供達の災難除け、息災を守護している -

その左手には疱瘡除けの神様と言われる「大杉大明神」と、更に左手に「茶釜塚」がある

-

「普賢象桜」(ふげんぞうさくら)

遅咲きの桜で、咲いた時に双葉を持ち、沙羅双樹と同様花冠のまま落ちる珍しい桜、花の中心からみどりの葉が二本伸びていて普賢象菩薩の乗る象の牙のように見えることからの命名で、この地に桜が千本あったことから「千本通」と呼ばれたという説もある、(HPより)船岡山の刑場の麓に植えられた当山発祥の桜で、一ひら二ひらではなく、花冠のままぼとりと落ちるこの桜の散り様が、さながら斬首される囚人の姿に似てるため、中世の所司代は、この花を獄舎の囚人に見せ、仏心を起こさせたと伝わり、室町時代には多くの人々が花見に訪れ、後小松天皇の薦めで当山を参詣した将軍・足利義満は、境内に咲き誇ったこの桜に感服して、以後この桜の盛りを期して狂言を執り行うべしと沙汰しその費用を与えたともいわれる -

「紫式部供養塔」(十重石塔)

南北朝時代の1386年、圓阿上人(えんあしょうにん)の勧請により建立され、大徳寺塔頭の雲林院から戦国時代末期に引接寺に移された、「雲林院」は、先月の「大宮通散歩」で訪問したところで、紫式部が生まれ晩年を過ごした地とされており、近くには紫式部の墓と小野篁の墓が隣り合わせにあるが、紫式部は「源氏物語」で絵空事を書いて人々を惑わした罪で地獄に落ち、これを小野篁が閻魔大王にとりなして助けたと伝わるので、閻魔大王を祀る引接寺に移したと思われる、一般的な塔は十三重など奇数で十重塔は珍しいが、初層は裳階(もこし=庇 )で実際には九重の層塔になっている -

「地蔵供養池」(じぞうくよういけ)

さらに奥には、沢山の地蔵が安置されており、中にはかっての朱雀大路より発掘されたという数十体の地蔵もある、毎年8月7~15日に、ご先祖の精霊がゑんま様のお許しを得て各家庭にかえるのを、水塔婆を流し迎え鐘をついて「お精霊(おしょらい)迎え」をし、15夕~16日には「お精霊送り」をする -

「えんま堂大念仏狂言」

平安時代後期の僧・定覚(じょうかく)が、1017年引接寺を開創した際に始めたとされ、「えんま堂狂言」の起こりになった、壬生大念仏狂言、清凉寺の嵯峨大念仏狂言と並び京都三大念仏狂言と呼ばれるが、唯一セリフがあるのが特徴で有言の仮面喜劇と言われる -

「千本ゑんま堂狂言」は毎年5月1~4日開催される

5月1、2日は夜だけ、3、4日は昼と夜あり、開始は13:00から、現在12:20分だが、せっかくなので見ていくことに *ちなみに壬生狂言は4.29~5.5、嵯峨狂言は4.7、13、14 -

「狂言堂」

既に両側の影エリアは占拠されているが、始まるまで近くで昼ごはんを済ますことにする -

近くの町家でランチ

-

「オムカレー」を注文、お洒落な感じの店だったが、味は今一つ

-

再び「えんま堂」に戻ると、観客が満席状態!

-

開演の挨拶

「えんんま堂大念仏狂言」は、かつては狂言講と呼ばれる西陣地区の特定の家系の男性のみで継承されていたが、昭和39年に後継者不足で一度途絶え、昭和49年には不審火によって狂言舞台も衣装も焼失してしまい、断絶の危機にあったが、それでも昭和50年には焼け残った狂言面をもとに「千本えんま堂狂言保存会」が結成され、狂言堂を再建、以前の西陣講中を中心としたメンバーや一般から募集したメンバーも含めた30数名の編成で復活し、毎年公開されている、また、念佛狂言と能狂言の違いは、全員が面(マスク)を被ること、全部で50面あるマスクは保存会にとって一番の宝物で、これが全て本物と複製版があり、これを全て保存管理するのは大変な苦労だと思う -

本日の演目は27ある演目から7つ

最もポピュラーな「えんま庁」の他、「靭猿」「与平狐」「舌切雀」「末廣」「神崎渡し」「牡丹獅子」で、セリフがあるので分かりやすく、古い京言葉や道具や流行り唄など出てくるので昔の風俗や歴史の勉強にもなる -

「えんま庁」

鬼が真ん中の白い服の亡者をいじめるが、亡者の持った不思議な巻物に負かされるので、調べると亡者が仏法に帰依した善人であることが分かり、えんま法皇に許しをもらい亡者は開放される、最後は鬼が巻物を欲しがって代わりに亡者を極楽へ案内する、この世で善行を心掛け徳を積むと極楽浄土に辿り着けるという話 -

鬼が鉄杖を持って登場

-

鬼がえんま法皇と帳付(記録係)を迎える

-

縛った亡者を連れて来て、散々いじめて喜ぶ

-

しかし逆に、亡者の持った巻物の不思議な力に負かされる

-

それを取り上げると、亡者が仏法に帰依した善人であることが分かる

-

そこでえんま法皇に許しをもらい、亡者を開放して鬼を懲らしめて縛り上げ、えんま法皇と帳付は退場する

-

鬼はまた亡者をいじめるが、巻物にはかなわないので、鬼は巻物を貰い受ける代わりに亡者を背負って極楽へ案内する

-

2つ目の演目は「靭猿」(靭:うつぼは矢を入れて携行する筒状の容器)

野狩りに出かけた大名が休憩していると突然猿が飛び掛かったので、猿の皮を自分の靱(うつぼ)に使いたいからよこせと言うが、猿引が断ると、ならば猿もろともお前も殺すというので、泣く泣く自分で猿を殺そうと猿引が杖を振り上げると、猿は芸の合図かと思い、一生懸命に「舟の艪を漕ぐ」仕草をするので、猿引は泣き崩れる、それを見た大名は己が非を悟り猿を殺さぬよう命じ、猿引は大名への礼として猿に踊りを演じさせると、それを見て喜んだ大名は自分も一緒に踊りだすという話、子役の猿の縁起がほほえましい -

面白いので全部見たかったが、5時過ぎまでかかるというので、断念! 代わりに27演目を紹介している本1,000円を買って帰る

-

「大福餅老舗」(だいふくもちろうほ)

大正元年(1912)創業の西陣に根付く和菓子店で、お餅や生菓子、お赤飯など年中行事に欠かせないお菓子が並ぶ、三代目ご夫妻と四代目の息子さんの家族経営という -

「近為」(きんため)

明治12年(1879)創業の老舗の京漬物店で、昔ながらの重石手法と塩加減による製法で独自の京漬物の味を守り続けている、店内の奥座敷でランチで「お茶漬会席」2,500円が提供され、10種以上の京漬物が味わえる、店名に興味を感じたので調べると、創業者が修行した京都のつけもの処「近政」に由来するらしい -

「五辻の昆布」(いつつじのこんぶ)

明治35年(1902)創業の老舗の昆布専門店で、手すきによるおぼろ昆布を削り、自然の味を大切にし伝統的な味を守り続けている、「五辻通」を西へ進むと「千本釈迦堂」から「北野天満宮」へ行く *五辻通(いつつじどおり)は、「五辻千本」交差点付近に後鳥羽上皇の院御所「五辻殿」や藤原成親の五辻第、鳥羽天皇皇女の五辻斎院などがあったことに由来 -

「千本釈迦堂」(せんぼんしゃかどう)

正式には大報恩寺(だいほうおんじ)、鎌倉初期の1221年、藤原秀衡の孫・義空上人の開創で、応仁の乱では西軍の中心になり、山名宗全の計らいで両陣営から保護され本堂だけは焼失を免れ、今も当時のまま残り、洛中で最古の木造建造物として国宝に指定されており、行快作の国宝「本尊釈迦如来像」や、快慶作重要文化財「十大弟子像」、定慶作重要文化財「六観音菩薩像」など、貴重な文化財の宝庫でもある、また、本堂建設時の「おかめ物語」や「おかめ節分」、夏の陶器市、冬の大根焚きでも知られる -

「本堂」

鎌倉時代の1227年に建立された京都市内では数少ない中世建築で、応仁の乱の戦火から奇跡的に免れて創建当時の姿をとどめ、本尊の釈迦如来像も創建当時のもので、本堂は周囲に深い庇がめぐらされた邸宅建築の趣き -

「おかめ桜」(しだれ桜)

「阿亀」(おかめ)の像の正面に咲く -

「おかめ塚」

報恩寺の本堂が建築された時に、棟梁が大切な柱となる木材を短く切り過ぎて憔悴しきった姿に、妻の「阿亀」(おかめ)が、その柱を継ぎ足して使うよう提案し夫の窮地を救ったが、女性の提言で成し遂げたと知られれば、夫の名誉を汚すのではないかと思い上棟式の前日に自害してしまったので、 棟梁は妻の冥福と工事の無事を祈って、亡き阿亀(おかめ)に因んだ福の面を「扇御幣」(おうぎごへい)に付けて飾った、 これは現在でも上棟式で「おかめ御幣」として柱に飾られている -

柱を継ぎ足した工法の「斗組」(ますぐみ)を手に持つ

夫婦円満、建築工事安全、商売繁盛、開運招福、多福招来祈願などの信仰がある -

隣には「御衣黄桜」(ぎょいこうざくら)

花の色が、平安時代の貴族が着ていた衣服の、気品のある萌黄色(もえぎいろ)に似ていることからの命名、遅咲き -

ここにも「普賢象桜」(ふげんぞうざくら)

-

「布袋尊」(ほていそん)

袋は「堪忍袋」と言われ、愚痴や怒りをこの袋の中にしまいこむ、高齢者には是非欲しいもの、「福」でいっぱいにして笑門来福、夫婦円満、家族円満、世界円満にして欲しい! -

「観音菩薩像」

本堂左手には、ボケ封じ、息災延命の観音様 -

「ボケ封じ観音めぐり」

今熊野観音寺、報恩寺、勝龍寺(長岡京)、正法寺(大津)、玉桂寺(信楽)、総持寺(茨木)、太融寺(大阪)、大龍寺(神戸)、七寶寺(兵庫)、常瀧寺(兵庫) -

「北野経王堂」(観音堂、太子堂とも呼ばれる)

室町時代の1392年足利義満が山名氏清の供養のために「北野経王堂願成就寺」という大堂を建立したが、江戸時代に荒廃し解体縮小され小堂となり、明治になって1870年北野天満宮からさらに規模を縮小し観音堂として移築された -

「稲荷社」

荼枳尼天(だきにてん)尊、天上多田稲荷大明神を祀る、周りは桃色の乙女椿や藪椿などで覆われている -

「不動明王堂」

山名氏清、山名宗全の念持仏という不動明王尊を祀る -

「西陣千本商店街」

千本通沿いに、今出川通から上長者町通までの商店街で、かつて栄えた西陣の歓楽街の中心部にあたる、西陣エリアは、1900年から1950年代にかけて西陣織の労働者たちを中心に文化・娯楽を提供した興行街で、寄席や芝居小屋、映画館が多数立ち並んだ当時の千本共栄会、西陣京極会、千本京極会が1969年(昭和44年)に統合されて、「西陣千本商店街」となった -

「西陣京極」

千本通の東側には「西陣京極商店街」があり、東西は千本通から浄福寺通、南北は一条通から中立売通までのエリアに、特に土居町通には、寄席や芝居小屋、映画館が密集し、1920年代以降は6つの映画館が存在したが、すべて閉館し駐車場・飲食店・住宅に変貌している -

「千本中立売交差点」(せんぼんなかだちうり)

南北の市電「千本線」と東西の「北野線」が交差したところで、西側には「北野商店街」が続いており、北野天満宮の門前まで道が蛇行しているが、これはかつて市電が走っていた名残で、古くは北野天満宮の参道でもあった -

「北野商店街」

北野商店街は、千本通から西に、中立売通から一条通を「北野天満宮」の門前まで400m程にわたって約70店舗が軒を連ねる商店街で、かつて市電が走っていたころから何代も続く老舗やこだわりの店舗が多く、昔も今も西陣の台所として生活に溶け込んでいる -

「千本中立売の時計台」

交差点角の牛丼チェーンすき屋の屋上に、100年以上昔の古時計が存在感を示しているが、これは元々木村時計店さんの店舗があった所で、「西陣京極」華やかなりし頃の名残りを残している -

蒟蒻ところ天製造卸「濱長本店」

特徴ある建物は、安政元年(1854年)創業の蒟蒻(こんにゃく)と心太(ところてん)屋さん、宮内庁御用達の昆布とこんにゃくを扱っていたが、昆布業は他に譲り、現在は種類豊富な「こんにゃく」と、ヘルシーな「ところてん」の開発に取り組んでいる *蒟蒻と心太は、製法・原材料ともに共通点はないが(こんにゃく芋と天草)、こんにゃくは夏は売れないのでところてんと2本柱でやっているところが多いらしい -

「仁和寺街道」

千本通西の浄福寺通から妙心寺手前の馬代通までで、御前通一条あたりに仁和寺門跡2世の仁和寺新堂の跡地があることに由来 -

「千本日活」

「西陣京極」は、牧野省三が劇映画を製作・監督したことで「日本の時代劇映画発祥の地」と呼ばれ多くの映画館があり、水上勉の「五番町夕霧楼」で、昭和25年頃に赤線のあった五番町から近くの「西陣京極」の映画館で2本立ての映画を観て、すし屋で食事をしている場面があった所で、江戸時代から上七軒と並ぶ五番町(西陣新地)という花街が、昭和33年の売春防止法で廃止され、跡地は映画館になり、その後ストリップ劇場や成人映画館に転換したが、今ではこの「千本日活」のみが残っている -

「千本日活」は元々は遊郭の検番所

一軒だけでも残っているのは昭和レトロ感たっぷりで大変貴重で嬉しいが、その経緯を見ると平安時代からの歴史だけでなく、昭和の歴史が見えて面白い、「千本日活」は元々は遊郭の検番所(遊郭組合事務所)を昭和36年に五番街東宝として転換し、当時のこけら落としには宝田明、浜美枝、藤山陽子が来館したという、その後千本一条にあった千本日活館が閉館となったので、東宝から日活の映画を上映することになり、現在の千本日活という名前に変わり、以後映画産業の衰退により現在は成人映画を上映している -

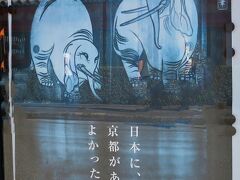

「千本商店街・朱雀大路の街」

「千本日活」のある上長者町通から丸太町通までは、南北約600mにわたる「千本商店街・朱雀大路の街」(朱雀大路は現在の千本通)で、朱雀大路のまわりに天皇の住まいや貴族の屋敷、政庁や役所が立ち並ぶ華やかな都だった -

「千本路線物語」

「千本通」沿いには、店舗だけでなく、歴史や伝説を伝えるイラスト入りの8枚の看板を設置しており、その中の「千本路線物語」では、昭和7年~47年まで路面電車が千本通から後院通にかけて走っており、今出川から丸太町までは市電の線路跡に盛り上がったアスファルトで「馬の背」と言われ、千本線と北野線が交差した千本中立売辺りは大勢の人が集まりこの辺りを散策することを「千ブラ」と言った、また上長者町通は8/16の「大文字送り火」の最高のビュースポットである -

「平安神宮と千本の意外な関係」

1868年(明治元年)の東京遷都で、京都を盛り上げるために平安京1100年にあたる1895年に万博を開催し、平安神宮を造り時代祭が始まったが、平安神宮は平安宮「朝堂院」(ちょうどういん)を8分の5の規模で再現したもので、その中の大極殿(だいごくでん)はちょうど千本丸太町の交差点にあったので、当初は千本通に造る予定だった -

当初の予定だったそば処「大膳」(だいぜん)でお茶代わりの休憩

「大膳」という名の由来は、今より1200年昔の平安京時代に「大膳職」(だいぜんしき)という御所に勤める人々の食事を賄うところがこの辺りにあったことからで、千本出水(せんぼんでみず)という地名にあるとおり、この付近は良質の水が多量に出るので、名水の湧く井戸も多くあり、この地に聚楽第を造った豊臣秀吉や千利休が茶の湯に使ったとも伝えられ、酒や豆腐、湯葉など水が命の京都の名産品を産みだしている -

蕎麦とうどん両方の「夫婦そば」を注文、こだわりの自家製そばだが、可も無し不可も無し

-

「大極殿遺址」(だいごくでん いし)

千本丸太町手前の「大極殿跡」公園があり、そこに「平安宮」(大内裏)の中で国の重要な儀式が行われた「朝堂院」の正殿で、天皇が政務を行ったり賀正・即位など国家の大礼を行なう「大極殿」跡がある、この周りには様々な平安京の役所も並んでいて、平安中期から度々火災で焼失してから再建されることはなかったが、跡地が正確に千本丸太町交差点付近だったことが判明している、また、明治28年に建てられた平安神宮の社殿は平安京の「朝堂院」を8分の5の規模で再現し、平安神宮拝殿が「大極殿」に相当する -

「朝堂院」(ちょうどういん)

平安宮(大内裏)は東西1.1km・南北1.4kmの広さで、その中心に東西200m、南北470mの「朝堂院」があり、朝堂院の北に「大極殿」、その北に天皇の住まいの「内裏」の他、饗宴に用いられた「豊楽院」や国政を行う官衙(役所)が集中していた、「朝堂院」は天皇の即位式や朝賀の儀式、外国使節の謁見など、国家の重要な儀式が行われた朝政の場であり、平安宮正面の「朱雀門」を入って「応天門」を入り、さらに会昌門をくぐると、左右対称に政治を担う官人の12の堂が建ち並んでいた、8分の5の規模で再現された平安神宮は、当初は実際に大内裏があった千本丸太町に朱雀門が位置するように計画されたが、用地買収に失敗し、当時は郊外であった岡崎に1895年(明治28年)太極殿・応天門・蒼龍楼(そうりゅうろう)・白虎楼(びゃっころう)・歩廊(ほろう)などが完成、その後1913年西神苑、中神苑、1929年大鳥居、1940年本殿・内拝殿・神楽殿、額殿、社務所などの増改築があり、1968年南神苑が造られた(庭園はいずれも7代目小川治兵衛) -

「内野児童公園」

内野児童公園は別名「大極殿公園」とも呼ばれ、平安遷都1100年を記念して明治28年石碑が建てられた、ここを出た丸太町沿いに「平安宮朝堂院跡」石碑がある、「内野」は、廃墟になった「大内裏」の部分で平安中期には「内野通」と呼ばれる通りがあったという -

「内裏跡と源氏物語」(千本丸太町交差点のイラスト看板)

この辺りに「源氏物語」や「枕草子」などの舞台である「内裏」(天皇の住まい)があり、中央の「紫宸殿」(重要な儀式を行う場)の横に帝の住まい「清涼殿」、その横に帝付きの女房の住まい「後涼殿」、その北側に桐壺帝の第1皇子を産んだ女御の住まい「弘徽殿」(こきでん)と、桐壺の更衣亡き後中宮として迎えられた先帝の姫君の住まいで藤壷と呼ばれる飛香舎(ひぎょうしゃ)などがあり、光源氏の母君の桐壺と呼ばれる「淑景舎」(しげいしゃ)は身分が低かったため北側の一番遠い所にあった、「桐壷」や「藤壺」の「壷」とは、建物と建物の間の空間を意味し、身分の高い女性の住居では、その壺に桐、藤、萩などの草木が優雅に植え込まれており、「源氏物語」に登場する「桐壺」や「藤壺」は、壺庭の植栽に由来した中宮や女御の在所の名前 -

千本丸太町南西側にも「平安宮(大内裏)跡」の案内板がある

「大内裏」は火災や大風などでたびたび被害を受けその都度復興されたが、11世紀になって天皇が「里内裏」(さとだいり)に常住するようになると維持がむずかしくなり、13世紀になるとほとんど殿舎を失い、大内裏の跡地は「内野」(うちの)と呼ばれる荒れ野になった、「里内裏」は、その一つであった土御門東洞院殿(つちみかどひがしのとういんどの)を光厳天皇(こうごんてんのう)が居所と定めてから、主たる皇居として定着し、1392年南北朝統一以後、後小松天皇は他所へ移ることなくこの場所が「皇居」と定まり、現在の「京都御所」になっており、現存の建物は江戸時代の1855年に建造された建物と戦後復元された建物が混在している -

「竹屋町通」

正面に「二条公園」と右手に「二条城」、このあたり一帯は平安時代の重要な役所があった所で、昭和3年(1928)の昭和天皇即位大礼を祝しての大礼記念京都大博覧会で、岡崎公園と共に会場になり児童遊園地として開園した、この時平安神宮の大鳥居も造られている -

「朱雀門跡」(すざくもんあと)

「此附近 平安京大内裏 朱雀門址」の石碑がある、「朱雀門」は、平安宮「大内裏」外郭にあった12門の内の最も重要な正門で、羅城門に至る南側中央にあり、さらに「応天門」を入ると「朝堂院」、「大極殿」があり、これより先は一般人は入れなかった *「朱雀」は、東西南北を守る四神(玄武・白虎・朱雀・青龍)の内、南を守る神 -

「朱雀門」は、羅城門とほぼ同じ横幅35m、奥行9m、高さ20m、両翼に高さ6mの二重閣で、両端には金色の鴟尾(しび)が置かれた豪壮なもので、京のシンボルとして親しまれていたが、内裏の荒廃とともに荒れ果ててしまい、盗人や乞食の住み処へと変わっていき、その悲しい末路を憐れみ鬼や妖怪などの奇怪な伝説が多く残されているという

-

200m突き当りは二条城の天守閣跡

-

「西町奉行所跡」

江戸時代の1668年、京都町奉行が創設され京都所司代から司法・行政の権限を引き継ぎ、東西2か所に町奉行所が設置された -

「千本御池」交差点、左折すると神泉苑

-

「地下鉄 二条駅」

京都市は明治28年(1895)に我が国最初の路面電車を始め、昭和3年に市バスを開始し、昭和53年には市電が廃止され市バスのみとなり、昭和56年北大路~京都駅間で地下鉄がスタート、以後、京都~竹田、北大路~北山、北山~国際会館、東西線の醍醐~二条、醍醐~六地蔵、二条~太秦へ延長した、地下鉄二条駅は平成9年(1997)開業で、JRとの連絡が可能になったことで利便性が高まった -

「JR二条駅」

平成8年(1996)高架駅となった時、明治30年(1897)開業時の木造駅舎を取り壊し奇麗な駅になった、木造駅舎は梅小路の鉄道博物館に移設されている、右手前に「朱雀大路と朱雀門」の案内板がある -

「一重白彼岸枝垂れ桜」(ひとえしろひがんしだれざくら)

円山公園にある「祇園しだれ桜」の三代目にあたり、平成10年に子孫を残すためにここに植樹、初代の枝垂桜は1947年(昭和22年)に枯死し、桜守十五代目佐野藤右衛門がそのサクラから種子を採取し、1949年に植えられたのが現在の二代目祇園しだれ桜で、二代目が万が一枯死した場合を想定して、京都府庁と円山公園奥にも三代目を植樹している -

「立命館大学朱雀キャンパス」(りつめいかんだいがくすざく)

立命館大学が平成18年(2006)開設した駅隣接の都市型キャンパスで「中川会館」(創設者)と呼ばれる -

千本三条交差点「後院通」(こういんどおり)

正面が「三条会商店街」のアーケード街を通る「三条通」、「千本通」は手前を右へ直進、その間を右斜めに走っているのが「後院通」で、四条大宮で大宮通と四条通にぶつかる、いわくつきの通りで、明治45年、市電を千本通をまっすぐ四条通まで通す計画だったが、当時勢いのあった千本通沿いの銘木街の反発にあい、斜めの道が作られたという -

現在の「千本通」は道が狭く、古い家並みが続く

-

流石に、老舗の材木屋さんが多い

-

四条通を通過して、京福電鉄嵐山線のガードをくぐる

-

左折すると「壬生寺」

幕末の「新選組」の屯所・八木邸から西本願寺に移転する間、武芸の訓練場となったことから、境内に近藤勇の銅像や、芹沢鴨らの墓の壬生塚がある -

(2023.7撮影)「壬生寺」

「壬生狂言」は、「千本ゑんま堂狂言」「嵯峨大念仏狂言」と共に「三大念仏狂言」に挙げられ、鎌倉時代より壬生寺に伝わる伝統芸能で、壬生寺中興の祖・円覚上人が仏の教えを群衆の前でわかりやすく説くため、後ろの者にもわかるよう、声ではなく身振り手振りで説いたのが始まりで、すべての演者が白布で頭と顔を包み仮面をつけて無言で演じる、これに対して「千本ゑんま堂狂言」は、セリフを付けて子どもから大人まで楽しめるようにしたもので、念仏狂言の中でも能狂言と一番影響を与え合った関係にあると言われている -

流石に「新選組」の雰囲気が漂う

-

「光徳公園」

この辺りは、平安京の「光徳坊」という地名に由来 -

「五条千本」

五条通を通過 -

「JR丹波口駅」(たんばぐちえき)

秀吉が御土居を築いた時の「京の七口」の出入口の内、亀岡から丹波に続く山陰街道の出入口の位置にある -

「京都市中央卸売市場」第一市場

開業は1927年(昭和2年)、錦市場や魚の棚(六条通)等の青果・水産市場をまとめ、日本初の中央卸売市場として開設した、開設当時は鉄道輸送が主流で、鉄道引き込み線を備えた市場として、全国各地の中央卸売市場のモデルとなったが、長い歴史を持つため施設は老朽化しているので再整備が進み、見学者コースや飲食店なども入れた新形態の市場に転身しようとしている、この地は、ちょうど平安京の東市、西市の真ん中で、外交使節の接遇のための迎賓館であった東西鴻臚館(こうろかん)があったところで、京都の市場にふさわしい -

「新千本通」

中央卸売市場が昭和2年に開設された時に、市場のために開かれた通りで、壬生寺辺りの仏光寺通りから壬生の町中を山陰線沿いに南下し、五条通から七条通までは市場の施設内を通り、七条通から梅小路公園で中断し、JR線を越えた「八条通」から再び「千本通」と並行して南下するが、「千本通」は五条通からは「旧千本通」と名称が変わり、また「新千本通」は鉄道博物館あたりから西高瀬川あたりまで「梅小路通」になって続いている -

「島原西門跡」

少し歩くと「島原」に入る、「島原」は、秀吉時代の「二条柳町」から家康時代に「六条柳町)からさらにこの地に移された時、急な移転騒動が九州島原の乱を連想させたことから「島原」と呼ばれるようになり、文人墨客も集まり京都でも祇園よりも格式が高かった、現在も数名が現役でいるが、京都六花街(上七軒、祇園甲部、先斗町、祇園東、宮川町、島原)からは外れている -

「島原西門跡」

島原は周囲を堀で囲んで外部と隔離し、当初は東側の「島原大門」のみだったが、途中から西門が設置され、昭和52年に全壊したので碑が建てられた、門前には遊郭を訪れる客に顔を隠すための編み笠を貸す「編み笠茶屋」や、入ったところには客を待たせて揚屋まで送っていく「出口の茶屋」があったという -

「島原住吉神社」

遊郭 島原の鎮守社で、島原が栄えていた頃はもっと広大な境内で、例祭のときには島原太夫や芸妓らの「練りもの」が行われていた (石碑より)島原住吉神社は、もと島原中堂寺町の住吉屋太兵衛の自宅で祀っていた住吉大明神が、1732年遷座してきたもので、その規模は、南は島原中央の東西道から、北は島原の北端にまで及び、 広大な境内地を有した、明治の廃仏毀釈により廃社となったが、明治36年に現在の狭い境内地に再興した -

「幸天満宮」(さいわいてんまんぐう)

(石碑より)住吉神社の境内社である幸天満宮は、揚屋町の天神の祠を1734年遷座したもので、1748年より太宰府天満宮にならい、「鷽替」(うそかえ)の神事が営まれるようになった。それは、色紙、短冊などを持ち集まり「鷽を替えん」と言いつつ取り交わす甚だ興あるもので、諸客の見物で賑わったが、明治以降は完全に廃れてしまった *「鷽替」とは、前年の災厄を鷽とし本年が吉となることを祈願する行事 -

「東鴻臚館」跡(ひがしこうろかん)

島原の入り口に入ると、突き当りに「東鴻臚館址」があり、その先に日本に残る唯一の「揚屋建築・角屋」(すみや)がある、「鴻臚館」は、外国使節を接待するための施設で中央卸売市場を挟んで東西にあり、昔からこの辺りは市場として栄えていた所で、その関係で「角屋」がここに出来たといういきさつがあるらしいが、平安京の接待場所に江戸時代になって又新たな接待遊興場所が出来たのは興味深い -

「角屋」(すみや)の土塀沿いに昔の「千本通」を歩く

「角屋」は、遊郭の移転とともに柳馬場二条から六条三筋町、島原と移転し、明治5年まで営業した後、それ以降はお茶屋業として宴会業務をして、昭和60年に廃業して、現在は日本に残る唯一の「揚屋建築」として、公開している *「揚屋」(あげや)は大規模の宴席にも対応できる料亭で、置屋から呼んで客人を揚げるところ -

「朱雀正会町」(すじゃくしょうかいちょう)

これが昔の「朱雀大路」で「千本通」とは思えないほど狭い通り! 右手のJR山陰線、中央卸売市場の裏通りになっている -

「志津屋」(しずや)

七条通に到着した所に、京都を代表する昭和23年創業の老舗ベーカリーがある、フランスパンにハムとタマネギを挟んだだけの「カルネ」や「元祖ビーフカツサンド」が有名 -

「梅小路公園」

平安遷都1200年を記念して1995年(平成7年)JR貨物駅跡地に開園され、園内には鉄道博物館や水族館などもあって、修学旅行や観光客も多く見かける -

旧千本通、新千本通ともに「梅小路公園」で分断されるので、公園を抜けてJR線を越えて九条通まで進む

-

「羅城門遺址」花園児童公園

町の児童公園の滑り台やシーソーの中に石碑があるので、「これが羅城門か」と拍子抜けする、「羅城門」は、794年建立から816年の大風で倒壊・再建、980年再び倒壊してからは再建されずこの地も荒廃し、明治28年(1895)の平安遷都1100年紀念祭事業として石碑が建てられ、その後昭和12年(1937年)に公園が出来ている -

「羅城門遺址」(らじょうもん いし)

「羅城門」は、「朱雀門」とほぼ同じ、横幅35m、奥行9m、高さ21mの二重楼閣であったが、この石碑は幅30cm、奥行29cm、高さ2.8mのみ、980年以降は再建されなかったとあるが、11世紀前半には門の礎石や基壇のみの姿となっており、藤原道長が「法成寺」造営のため、門の礎石を持ち帰ったという記録があるらしい *「法成寺」は道長が1019年54歳で出家後に建てた寺院で、宇治・平等院鳳凰堂のモデルとなり、これを凌ぐ威容だった 御所横寺町通の清浄華院に巨大な礎石がある -

「九条旧千本」交差点

「朱雀大路」は「羅城門」があった九条通までだが、「旧千本通」は、ここからさらにかつての「鳥羽街道」を久世橋通まで、隣の「新千本通」と並行して、ここからは又「千本通」と名前が変わって淀まで続く -

「新千本通」(しんせんぼんどおり)

「旧千本通」から西に90mのところに、壬生寺辺りから並行してきた「新千本通」があり、同様に梅小路公園で分断されたが、このまま南下して久世橋通で終了する

(後半に続く)

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

月一平安京散歩

-

前の旅行記

月一京町散歩(4月)平安京南北散歩「大宮通」

2024/04/12~

今出川・北大路・北野

-

次の旅行記

月一京町散歩(6月)平安京南北散歩「千本通」後半・鳥羽街道

2024/06/05~

伏見

-

月一京町散歩(1月)~岡崎神社(うさぎ神社)と琵琶湖疎水

2023/01/19~

下鴨・宝ヶ池・平安神宮

-

月一京町散歩(2月)~知恩院から円山公園

2023/02/16~

二条・烏丸・河原町

-

月一京町散歩(3月)平安京散歩「一条大路」

2023/03/09~

今出川・北大路・北野

-

月一京町散歩(4月)平安京散歩「二条大路」

2023/04/20~

二条・烏丸・河原町

-

月一京町散歩(5月)平安京散歩「三条大路」

2023/05/18~

東山・祇園・北白川

-

月一京都散歩(6月)旬の甘茶と沙羅双樹を特別公開「霊源院」~「東林院」

2023/06/15~

東山・祇園・北白川

-

月一京町散歩(7月)平安京散歩「四条大路」

2023/07/12~

東山・祇園・北白川

-

月一京町散歩(8月)平安京散歩「五条大路」

2023/08/17~

東山・祇園・北白川

-

月一京町散歩(9月)平安京散歩「六条大路」

2023/09/13~

東山・祇園・北白川

-

月一京都散歩(9月)ウェスティン都ホテル「葵殿庭園・佳水園庭園」~東寺「弘法市」

2023/09/21~

下鴨・宝ヶ池・平安神宮

-

月一京町散歩(10月)平安京散歩「七条大路」

2023/10/19~

東山・祇園・北白川

-

月一京町散歩(11月)平安京散歩「八条大路」

2023/11/05~

京都駅周辺

-

月一京町散歩(12月)平安京散歩「九条大路」

2023/12/02~

京都駅周辺

-

月一京町散歩(1月)は龍年初詣で開運アップ・東大路通「瀧尾神社」

2024/01/18~

東山・祇園・北白川

-

月一京町散歩(2月)平安京南北散歩「寺町通」

2024/02/24~

今出川・北大路・北野

-

月一京町散歩(3月)平安京南北散歩「室町通」

2024/03/16~

今出川・北大路・北野

-

月一京町散歩(4月)平安京南北散歩「大宮通」

2024/04/12~

今出川・北大路・北野

-

月一京町散歩(5月)平安京南北散歩「千本通」前半

2024/05/04~

今出川・北大路・北野

-

月一京町散歩(6月)平安京南北散歩「千本通」後半・鳥羽街道

2024/06/05~

伏見

-

月一京町散歩(7月)平安京南北散歩「新町通」

2024/07/03~

二条・烏丸・河原町

-

夏の京都「川床料理」と「みたらし祭」で暑気払い

2024/07/26~

二条・烏丸・河原町

-

月一京町散歩(8月)平安京南北散歩「麩屋町通」

2024/08/24~

二条・烏丸・河原町

-

月一京町散歩(9月)平安京南北散歩「高倉小路」

2024/09/12~

二条・烏丸・河原町

-

月一京町散歩(9月)京の夏の終わり旅「祇園閣」と「長楽館」

2024/09/19~

東山・祇園・北白川

-

月一京町散歩(10月)平安京南北散歩「油小路」(油小路通)

2024/10/11~

今出川・北大路・北野

-

月一京町散歩(11月)平安京南北散歩「小川通」と「天使突抜通」(東中筋通)

2024/11/03~

二条・烏丸・河原町

-

月一京町散歩(11月)紅葉の嵐山を人力車散歩

2024/11/20~

嵐山・嵯峨野・太秦・桂

-

月一京町散歩(12月~1月)平安京南北散歩「御前通」で紅葉と初詣

2024/12/05~

今出川・北大路・北野

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

今出川・北大路・北野(京都) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ 月一平安京散歩

0

117