2023/10/24 - 2023/10/24

34位(同エリア146件中)

![]()

しにあの旅人さん

- しにあの旅人さんTOP

- 旅行記252冊

- クチコミ254件

- Q&A回答18件

- 314,971アクセス

- フォロワー77人

金鑚神社には三つの源義家伝説があります。

各地の観光地には頼朝が腰掛けた石とか、ダレソレが弓を立てかけたナントカなどという伝承が多くあります。比較的新しい、場合によっては現代の観光伝説もあります。いずれにしてもそれが史実かどうかは、きわめてあやしい。

ところが金鑚神社の義家伝説では、そうとは言い切れないのです。

「ヤマトタケルはどこに行った?」という声もちらほら。気にしないで下さい。寄り道です。このシリーズは寄り道の方が多いのです。

参考書は下記に並べました。

引用では僭越ながら敬称を略させていただきます。

「ヤマトタケル空白の旅路 金鑚神社1 華奴蘇奴国、卑弥呼登場!?」

https://4travel.jp/travelogue/11887487

投稿日:2024/04/12

- 旅行の満足度

- 5.0

- 同行者

- カップル・夫婦(シニア)

- 交通手段

- 自家用車

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

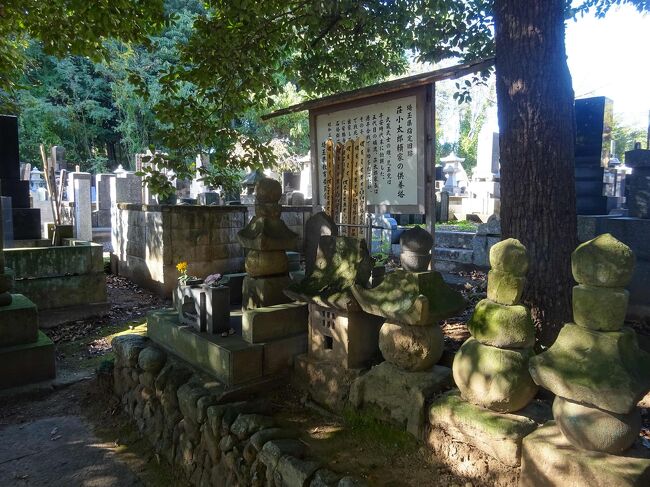

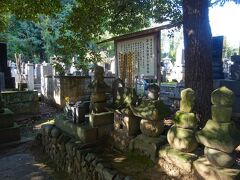

神社境内神川町設置の案内板です。赤四角内。

★境内には(中略)源義家が奥州出兵のため戦勝祈願を当社にしたときのものという伝説の“駒つなぎ石”“旗掛杉”“義家橋”などがある★

「新編武蔵風土記稿」の金鑚神社に、

★駒繋石、旗掛杉、義家橋。此三名何れも社地にあり、往古八幡太郎義家奥州征伐のとき、當社へ参籠ありて、駒を繋ぎ旗を掛橋を渡せしものと云、今橋は石にて作り、長九尺許★

とあります。案内板はこれを根拠にしています。

「新編武蔵風土記稿」は徳川幕府の直轄事業、昌平黌の当時の碩学が20年かけて編纂した地誌です。八王子千人同心などの地誌調査役が二人一組で実際に各村を回り、足で調べ上げた資料を基にしています。

義家伝説は19世紀初頭、多分18世紀かそれ以前までルーツを確実に遡る伝承です。

できたてほやほやの観光伝説とは、ひと味ふた味違うのです。 -

伝義家橋。

石造りです。「新編武蔵風土記稿」の通りです。 -

「長九尺」3mよりは長い。「新編武蔵風土記稿」の時代以降200年、修復はされているでしょう。

-

♪

-

♪♪

-

♪♪♪

-

♪♪♪♪

-

橋の右、案内板との間にしめ縄が張られた石。これは2022年5月29日の写真。

-

これが伝駒繋石のようです。

「石はどこにいった」騒動記

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ -

案内板の向こうにしめ縄が見えます。なぜしめ縄にこだわるかというと、

-

2023年10月の写真。案内板の向こうにしめ縄がない!

このブログを書いていて気がつきました。

てっきり石が動かされたと思って、金鑚神社に電話しちゃったんです。

「最近、駒繋石を動かしましたか?」

「えっ~~~つ!」

電話に出られた女の方は想定外の質問に驚かれました。すぐ宮司さんに確認されて、折り返し電話を下さいました。

「昨年写真を撮られたとき、しめ縄を張ってなかっただけです!」

申し訳ない電話をしました。

きっとこの日の晩ご飯では「今日、電話で変なことを聞いてきた人がいたわよ」と話題を提供したでありましょう。 -

23年10月の写真拡大。

ね、しめ縄がないでしょ。 -

22年5月。ほぼ同角度。

しめ縄あり。

おそまつな話で、まことにお騒がせしました!!! -

神社の案内パンフの一部ですが、「駒つなぎ石」はこれですね。写真とイラストが一致。

ところが、後述の「さきたま文庫61 金鑽神社」だと、 -

写真のクレジットに「義家橋と駒繋ぎ石(手前左)」とあります。

-

橋の左たもと、石がふたつあります。

-

これになってしまいます。

どういうこと? -

これが社務所で買った「さきたま文庫61 金鑽神社」

本文37ページの小冊子ですが、金鑚神社の非常に優れた、詳しい解説書です。 -

この本にあった絵図です(P10-11)

「官幣中社 金鑚神社境内真景」とあるので、金鑚神社が官幣中社となった1885年(明治18年)以降の絵図です。 -

1885年の資料では橋の右にあります。赤まる。

でも、この絵図を載せているのは「さきたま文庫61 金鑚神社」自身なのですよ。自分が載せている資料と矛盾します。

謎だ!

しかし本文に、

★橋の左右にある石に馬を繋いで参拝したので、この石を駒繋ぎ石という。★(P27)

とあります。「左右」となっている。

これだけ詳しい資料がこんなミスをするとは思えない。なにか別系統の資料があるのではないか。

細かいことが気になるたちでして。

伝旗掛杉

▲▼▲▼

「新編武蔵風土記稿」の伝旗掛杉はなし。もしこの杉が現存すれば樹齢千年以上の巨木です。そんなものは近くにありません。

絵図には旗掛杉はありませんが、「旗掛銀杏」と読める大木が描かれています。緑丸。

神社のパンフでは「旗かけ銀杏(樹齢550年)」 -

大体その位置にあるしめ縄がはられた大木。

-

反対側からみた巨木です。

「新編武蔵風土記稿」が書かれた19世紀初頭では杉の巨木があったのです。それから200年、杉が枯れてしまったので、大銀杏が代役になったということです。

義家伝説は史実かも

▲▼▲▼▲▼▲▼▲

この伝説が史実かどうかは別として、義家が金鑚神社に実際に立ち寄った可能性はきわめて高い。

義家の奥州出兵とは、永保3年(1083年)-寛治元年(1087年)の後三年の役です。

「本庄市の武蔵武士」(P6)によれば、この戦いに、児玉党の祖、児玉弘行が出陣しているのですが、弘行が副将軍格で参戦したという古文書が複数あります。

後三年の役のあと、弘行は義家の命令で関東各地を転戦したという古文書も複数あります。

★児玉弘行とその代官として活動した経行兄弟は、まだこの段階では後の児玉党一族の分布する地域に大きな影響力・あるいは統率力を有していたと考えれば、義家にとってまとまった大きな軍事力となっていたと思われる。★

源義家が、児玉党一族の支持を得るため、その精神的シンボルである金鑚神社を参詣し、橋を寄進するというのは、十分にありえる。

「新編武蔵風土記稿」が「今橋は石にて作り」と書いています。橋がかけられたのはずっと昔で、オリジナルは木だったと「新編武蔵風土記稿」は暗に語っております。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

この旅行記へのコメント (5)

-

- 前日光さん 2024/06/11 16:46:01

- しめ縄狂騒曲(^_^;)

- しにあさん&by妻さん、お久しぶりです。

週二回の整形外科への通院、その合間の整骨院での治療、おまけに歯科検診と

「ずいひつの杜」第三号の編集とが重なり。なかなか皆様の旅行記にコメントというのができません。

しかもしにあさんのは一筋縄ではいかない力作なので、いい加減にはできないし。。。

というわけで、怪我や腰痛の治療が大変です。

交通事故(特にもらい事故)は、経験するものではありません。

さて金鑚神社編、しめ縄があったのに、二年後無くなっていた話。

せっかく℡までして確認したのに、写真を撮った時には縄が撤去されていたのでしょうとは( *´艸`)

現実なんてそんなものなのでしょう。

でも申し訳ありませんが、笑ってしまいましたよ。

源義家がこの神社に残した痕跡は、ありえない作り話ではなさそうですね。

それにしても「駒繋ぎ石」は、時々左右に入れ替えたのでしょうか?

あんな重そうな石を、右や左に動かしていたとは思えませんね?

謎です。

杉の巨木が枯れて銀杏になったというのは、ありそうなことですね。

とにかく義家が、この神社に橋を寄進したということを信じましょう!(^^)!

前日光

- しにあの旅人さん からの返信 2024/06/13 08:00:14

- Re: しめ縄狂騒曲(^_^;)

- ヤボ用に振り回されています。楽しみにしていた前日光さんのコメントです。時間が出来たらじっくりとお返事します。

- しにあの旅人さん からの返信 2024/06/21 14:19:21

- Re: しめ縄狂騒曲(^_^;)

- お医者さん通い3カ所と雑誌の編集とは、大変。

私の旅行記のコメントはほどほどに、治療に専念してください。

しめ縄事件はおもしろかったですよ。

相手の女性の方「え~~~」と声が1オクターブあがりました。

まるで予想していなかったみたい。

かんじんの石が右か左か、実は疑っております。

神社の元禄時代に作られたという社伝と「武蔵風土記稿」が矛盾するところがありまして、この神社は何かを隠しているのではないかと思ってみたり。

金鑚神社旅行記はもう1本あるのですが、それをとりあえず飛ばして歌舞伎・淺草に行ってしまいました。

本庄あたりの金鑚神社を名乗る11社を全部行ってきました。これが以前の上野の神社なみに村の鎮守様の羅列で、書いている方もあまり面白くない。そのうちネタがなくなったら書きます。

-

- pedaruさん 2024/04/13 12:52:25

- 金鑚神社参拝

- しにあの旅人さん こんにちは

源 義家が金鑚神社に参拝したという話があるのですね。市川にも白幡神社というのがあり、ここに頼朝が必勝祈願をしたかどうかは知りませんが、確かに寄り道をして馬を休めたらしいです。そのとき汗をかいた上着を脱いで松に掛けた、それゆえ袖かけの松と言われた松があったらしい。そこにはこの話を記した石碑があります。

馬を繋いだからその石を記念して保存する、腰掛けたから腰掛けの石、とかつまずいたから躓きの石、などとキリがありません。私など亀戸天神の石の橋にカメラを落として壊してしまったので、こちらの方がよっぽど重要です。有名人は何をしても話題になるのですね。

金鑚神社は当節の金ぴかの社殿ではなく、上品で奥ゆかしい建物ですね。こういう神社こそ、神が宿るかもしれません。

pedaru

- しにあの旅人さん からの返信 2024/04/16 13:47:14

- Re: 金鑚神社参拝

- 市原あたりのヤマトタケル由来の神社をまとめてうろついたことがあります。

市原市君塚の白幡神社では、祭神は日本武尊でしたが、頼朝由来の神社でした。頼朝が立ち寄って白旗一流を納めたという伝承があるそうです。

市原市菊間の菊間八幡神社も日本武尊で、頼朝に関係があるみたい。

千葉市緑区刈田子町の八幡神社は、祭神がなんと日本武尊、頼朝、頼家という豪華メンバーでした。なんでここに頼家が出てくるのはよくわかりません。

このあたりはヤマトタケルと頼朝がセットになる神社が多いみたいです。

ちゃんと調べていませんが、こういう伝説はルーツがそんなに古くはない感じ。

Pedaruさんがカメラを壊したよりは古いとは思います。しかしカメラの件は史実ですが、頼朝は根拠が薄弱です。

金鑚神社は広くて落ち着いた神社です。しかも交通が不便なので、いつ行っても静かでした。年末年始などはごったがえすらしいですが、だれがどこからくるのか、不思議です。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

旅行記グループ ヤマトタケル空白の旅路 金鑚神社

5

22