2023/12/28 - 2023/12/28

2156位(同エリア3009件中)

gianiさん

- gianiさんTOP

- 旅行記241冊

- クチコミ53件

- Q&A回答0件

- 813,736アクセス

- フォロワー16人

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

1591年に誕生した広島の町。江戸時代の六大都市は、いずれも豊臣政権下で誕生した共通点を持ちます(京の都を除く)。浅野氏が250年統治した広島は、毛利輝元によって造営され、福島正則の代に現在の街道ルートが確定しました。

観光鵜案内所で配布している「広島の歴史をたどるまち歩きマップ」を片手に、城下町を走破します。

- 旅行の満足度

- 5.0

-

旅のはじまりは、広島駅南口。まずは、駅の案内所で資料収集。

「広島の歴史をたどるまち歩きマップ」を手に入れます。広島駅総合観光案内所 名所・史跡

-

南口に面したエキシティは、蔦屋などが入ります。

付近には、西国街道の広島城下町を区切る下馬門がありました。エキシティ ヒロシマ ショッピングモール

-

南口には広大な地下広場があり、面倒な信号を全てパスできます。

広島駅南口地下広場 名所・史跡

-

駅前の福屋デパートは、ショッピングモールの一部と化しています。地下からのアプローチが通。

エールエールA館 ショッピングモール

-

地上に出て駅前大橋の東側の猿猴橋へ。

実は、旧西国街道の橋です。京/大坂方面へ渡ると下馬門で城下町が始まります。

現在の橋は1926年に架けられ、広島の表玄関にふさわしい中国地方で一番美しい石橋に仕上げています。

西国街道は、古代より山越えルートを取っていましたが、福島正則が城下町を横断する現ルートへ付け替えました。猿猴橋 名所・史跡

-

300mほど下流に架かる大正橋の西側に、河童猿猴伝説の地の像が。

河童猿猴伝説の地 名所・史跡

-

河童猿猴(さるそうろう)

全国に分布する河童伝説のローカル版で、四国/中国/北九州に分布。首から下に猿のエッセンス(体毛etc.)が加わっているのが特徴。豊漁/水難予防の川神で、体長1m。

案内板には、猿猴伝説を描いた漫画が掲載されていました。 -

猿猴川沿いに住んでいた老婆が夜中に便所へ行くと、猿猴の手が見えました。人間の肝臓を食べると訊いていたので、老夫婦は怖くて一晩眠れませんでした。

-

翌日、捨てるつもりだった鰯の内臓を台所に置いておいたら、いつの間にか無くなっていました。老夫婦は猿猴に愛着を感じ、毎晩内臓を置きました。

すると今夏は、猿候川での子供の水難事故がなくなりました。お爺さんが漁に出ると、良い魚が穫れるようになりました。老夫婦は若返り、羽振りも良くなりました。 -

老夫婦は猿猴がケガをしないように、台所を真鍮で覆いました。すると、猿猴は姿を見せなくなりました。ピカピカの真鍮が怖かったからです。

-

平たく言うと、徳川政権になった頃はここが河口で、この先は海でした。広島の街は干拓の賜物でもあります。

右岸には、専売公社の煙草工場がありました。バレー選手の猫田勝敏氏らが勤務しました。 -

猿猴橋を渡った中州には、稲生稲荷が。

享保年間の広島の大火の際、周囲が被害を受けなかったために、火除けのお稲荷さんとして信仰を集めています。稲生神社 寺・神社・教会

-

稲生は、稲生武太夫も祀っているからで、妖怪胎児で有名な人物。という訳で、妖怪退散でお参りする人も多いです。その伝説が、境内に漫画形式で紹介されています。

-

京橋川を京橋を渡ります。

京橋の架かる川だから、京橋川と名付けられました。当初は本川(太田川本流)と呼ばれ、律令下郡部の境界線も兼ねていましたが、浅野氏の町づくりで平和記念公園付近が本流となりました。 -

信号のある十字路を2つ越えると、左側へ分かれ道があるので左折します。角にコインランドリーが見えたら、そこを左折です。

-

余談ですが、曲がり角の反対側には世界平和記念聖堂もあるので、要チェックです。ドイツ人(枢軸国陣営)司教だったので、原爆投下の抑制にはなりませんでした。

世界平和記念聖堂 寺・神社・教会

-

相生通りを横断し、ビルの谷間の冴えない道を南進します。

実際には横断できないので、銀山町電停の信号で向こうへ渡ります。 -

一応これでも西国街道。

Googlemapでも、きちんと道路名が表示されます。 -

ここは町人町の中心で、ローソンを右折して東胡通りへ進む脇道がありました。

-

もう一筋南を右折して、仏壇通りへ進むのが本筋です。

-

名前の通り仏壇店も多いですが、一等地なので飲食店の方が多いです。

西国街道を最初に交差するのは、薬研堀を埋め立てた道です。

界隈は新天地と呼ばれ、広島一の繁華街です。 -

流川通りとクロスする地点。

風俗系の案内所が林立します。グリコの看板をもじったのは、オカマ系店舗の案内所です。流川と呼ばれる水路を埋め立てた通りで、西国街道には板橋が架かっていました。 -

流川は、大名庭園(縮景園)から真っ直ぐ南に流れています。

-

中央通りを渡って、金座街商店街を縦断します。

-

こんな感じでパルコのところでクランクしているのが、防衛上の配慮。現代も道として残っています。

-

脇道が分岐した東胡通りへ戻ります。

仏壇通りの一筋北側です。 -

流川通りを横断すると、東が取れて「えびす通り」になります。アーケード通りです。

-

広島でも特等ショッピングエリアが、えびす通り商店街。

えびす通り商店街 市場・商店街

-

何といっても、通り沿いに三越がありますから。

-

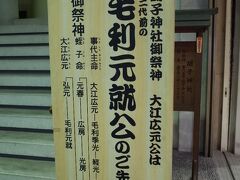

三越の1階には神社が併設。毛利元就の先祖の大江広元を祀った神社が。鎮座は、1601年です。

胡子神社 寺・神社・教会

-

参拝者が絶えません。

-

中央通りを渡ると、

-

今度は地場系百貨店福屋本店が接岸。

金座街商店街にぶつかります。 -

電車通りから続く金座街商店街に合流し、パルコをクランクする西国街道に合流します。今も超一級の脇道です。八丁堀(広島城外堀)から南下する平田屋川を埋め立てた道です。

広島金座街商店街 市場・商店街

-

こんな感じで脇道は本道に合流してクランク。スタバからは広島本通商店街に入ります。

-

本通手前を左折すると、旧平田屋川筋を南下することになります。欧米系ハイブランド店と庶民派飲食店が共存する不思議な街並みです。並木通りと言います。

並木通り 名所・史跡

-

袋町公園は、実は広島区役所の2代目庁舎跡だったりします。

戻ります。袋町公園 公園・植物園

-

パルコの南側はアリスガーデンで、キッチンカー等が集う若者スポットです。

アリスガーデン 公園・植物園

-

向かいには、お好み村が。夕食に最適です。

お好み村 名所・史跡

-

本通商店街(西国街道)へ戻ります。

広島本通商店街 市場・商店街

-

通りには、県内の名産品を集めたアンテナショップが。夕方は、半額セールの宝庫です。

ひろしま夢ぷらざ お土産屋・直売所・特産品

-

電車通りを横断し、

-

本通商店街は続きます。

-

サンモールを通過し、

サンモール ショッピングモール

-

行列で有名なお好み焼き屋さん。行列の構成員は、全員外国人ツーリスト。情報源が一緒なのでしょうね。

-

寄り道

お好み焼き屋のT字路を曲がると、爆心地があります。爆心地 名所・史跡

-

その先には、被爆地蔵も。

被爆地蔵尊 名所・史跡

-

向かいには、原爆ドーム。

原爆ドーム 名所・史跡

-

元安川を渡ります。

向こうには、原爆投下の目標物となったT字型の相生橋が架かっています。 -

元安橋は、西国街道時代から架かる橋です。

元安橋 名所・史跡

-

元安橋を渡ると、平和記念公園です。園内は、広島随一の商業エリアでしたが、一瞬で全てが消失しました。

平和記念公園 公園・植物園

-

本川橋を渡ります。

本川は当時は猫屋川と呼ばれたので、猫屋橋と呼ばれました。本川橋 名所・史跡

-

本川とは、旧太田川(本流)のことです。

-

信号の手前を右折すると、

-

出雲石見街道が分岐していました。

-

電車通りを横断します。こちらが、現代版の出雲石見街道です。

-

この辺りは、広島西宿と呼ばれていました。

-

天満橋です。

ここで宿場は終了。西国街道は、下関を目指します。小網町駅 駅

-

江戸時代の絵巻で辿ると、猿猴橋の先には公衆トイレと町屋門。京橋の下流では、洗濯人が。

-

幟町で左折し、銀山町で右折します。薬研堀を越えると板橋で流川を渡ります。三越の代わりに胡神社の広い境内、平田屋川にぶつかると南進します(現在の金座商店街)。

-

平田屋橋を渡ると現在のパルコ付近から本通り商店街になる部分を進み、西堂川を渡ると紙屋が営業しています(現在の紙屋町)。

-

元安橋には高札が立ち、鍵型の道になっています。現在の平和記念公園(中島)を越えると猫屋橋(現在の本川橋)。本川には藩の御用船が航行し、岸には肥え担ぎが。町門を潜ると雲石街道が分岐し、天満橋。界隈には畑や牛が登場します。

-

猫屋橋付近を拡大すると、こんな感じ。

「広島城下絵屏風」という作品で、人々の様子が見事に描かれています。

続いては、郷土資料館の展示より。 -

和傘づくり

城下町の特産品で、浅野長晟が広島入府の際、前任地の和歌山から傘御用を務めた傘屋庄右衛門を同行したことまで遡ります。18世紀に流通網が整備されると、藩外へ移出され貴重な資金源となりました。

原材料とりわけ竹/紙が、太田川水運で潤沢に供給される背景も重要ポイントです。写真は、「広島城下絵屏風」で銀山町に描かれている傘づくりの光景です。 -

和傘づくりの過程

柄の部分は、番傘は雌竹(写真左)/蛇の目傘は樫(写真右)です。

①柄に2個の轆轤(ろくろ)をはめて、留め金の端木を取り付けた後、

②轆轤に真竹で作った骨を結び付けます。 -

親骨(写真上段)は、傘が開いた状態の時に屋根を支えるもので、柄に固定された上轆轤(写真中段)と結び付けます。蛇の目傘の場合は、親骨を48本使用します。

可動部の下轆轤には、小骨(上の写真:柄の上部に展示)と結び付けられ、傘を開閉できる仕掛けの要です。子骨と親骨は対になっており、糸で繋ぎ合わされます。

写真の左段は蛇の目傘、右段は番傘の上下轆轤です。 -

和紙張り

親骨と小骨を繋ぎ合わせた糸の上に2,3cmの和紙を張ります。

次に、三角形の紙を1枚ずつ糊で張っていき、骨からはみ出た紙は裁ち落とします。

1日乾かした後、円形の天井紙を張り、傘を閉じて折り目を付けます。

傘を広げ、油を塗って防水加工し、着色します。 -

おまけ

広島風お好み焼きは、現在も進化中です。

こちらは、古典派へんくつやの作品。餅入りが好きです。

次は、広島城を巡ります↓

https://4travel.jp/travelogue/11901333

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

もっと見る

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

68