2016/01/06 - 2016/01/06

310位(同エリア799件中)

![]()

ニッキーさん

展示物が多く、前回半分しか回れなかった歴博(国立歴史民俗博物館)。

残り半分を見たいと思いながら年末には行けず、ついに年を越してしまいました。お正月明け、少し落ち着いたのでようやく再訪。残りの半分、第4~第6展示室を見て来ました。

以前は第1~第3展示室の圧倒的な展示を見るのに時間がかかり、ハイスピードで見学することの多かった第4~第6展示室。あまり記憶に残っていません。ちょっとつまらなかったような。

ところが、最近第4展示室がリニューアルされたと聞きました。それは期待できるかも。果たして・・・改装された第4展示室の展示は素晴らしいものに変わっていました。第5、第6展示室も見ごたえがあり、閉館近くまで居残ってしっかり見て来ました。

表紙写真は第5展示室に再現されている大正~昭和の初めの浅草の街並みです。

各展示室のテーマは以下のとおり。

第1展示室 「原始・古代」

第2展示室 「中世」

第3展示室 「近世」

第4展示室 「民俗」

第5展示室 「近代」

第6展示室 「現代」

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

前回の第1~第3展示室見学の様子はこちら

↓

「久しぶりの歴博 展示の量が半端ない 広過ぎて半分しか回れず 今回は第1~第3展示室のみ」

http://4travel.jp/travelogue/11083814

- 旅行の満足度

- 5.0

-

歴博にはお昼前に着きました。

効率を考え、先に食事を済ませてしまうことにしました。

館内のレストラン「さくら」でジャジャ麺。

中華のジャージャー麺を和風にアレンジしたもの。

特に好きな訳ではありません。

これにした理由はカロリーが低かったからです。

私、年末からシェイプアップのためダイエットを始めているのです。

ちなみにこの料理のカロリーは496キロカロリーです。レストランさくら グルメ・レストラン

-

では展示室へ。

前回見た第1〜第3展示室はすっ飛ばして、前回見られなかった第4展示室からはじっくり見て行きます。

第4展示室のテーマは「民俗」。

「民俗」というのは民間に伝承されてきた風俗や習慣のこと。

この展示室は2013年にリニューアルされたということで、期待できます。

ところが第4展示室は「撮影禁止」の箇所が多くて・・・。

仕方がないので、第1展示室への導入部、「プロローグ」のディスプレイをご覧いただきながら、写真が撮れなかった部分の内容を説明します。国立歴史民俗博物館 美術館・博物館

-

第4展示室へ入ったとたん、三越で売られている美味しそうなおせち料理の見本の数々が並んでいて、目が釘付けになりました。

百貨店が提供しているからか、撮影は禁止。

百貨店オリジナルのおせちからホテルや料亭のおせちまで、それぞれ工夫を凝らした現代のおせち。

伊勢海老が入っているのもあり、中華料理ミックスのもあり。

値札もついていて、京都吉兆のおせち料理などは20万円以上の値がついていました。

おせち料理って昔からあるのだと思ってましたが、解説によると、おせち料理がこんなに豪華になったのは最近のことなのだそうです。

江戸時代のおせちは黒豆、かまぼこなどで質素だったそうです。

明治時代になってなますなどが加わり、戦後、デパートが全国の重箱入りおせちを扱うようになったことから現在のように豪華でバラエティーに富んだおせち料理に発展したのだそうです。

知らなかったです〜。 -

その他、第4展示室には

★観光土産のいろいろ

★メーカー別化粧品の歩み(資生堂とかカネボウとかコーセーとか。懐かしいコンパクトケースもありました)

★典型的な現代家族の生活ぶり(ペットの家族化、盛んになった幼児教育、現代人の冷蔵庫の中身、現代っ子の勉強机、コスメ、ダイエット、洗剤のコンパクト化、オーラルケア・ヘアケアへの関心)

★アイヌ文化

★世界遺産の木材(白神産地のブナ、屋久島のスギ、五箇山・白川郷のケヤキ)の重さの比較など

興味深い展示がたくさんありました。

(いずれも撮影禁止でした) -

そんな中で私が一番惹かれたのは、「バーチャル相倉(あいのくら)」というコーナーです。

スタッフの男性(監視員さん?)が操作方法を教えてくれました。

ちょうどグーグルアースのストリートビューのようにバーチャル映像を操作して、五箇山の相倉集落の中を歩き回ることができるのです。

五箇山の相倉集落は私が行ってみたい場所の一つ。

家にジグソーパズルを持っているのです。

操作ボタンを駆使して展望所へ上り、そこからの眺めを画面に映し出した時は、思わず、おおーっと声を上げてしまいました。

私が持っているジグソーパズルの絵の眺めそのものだったからです。 -

さ、ここからは写真OKです。

がんがん撮りました。

お祭りの再現コーナー。

稲作に関わるお祭り、広島県の比婆荒神神楽(ひばこうじんかぐら)の舞台が再現されていました。 -

わらで作った龍が大迫力。

-

中をのぞき込むと、天井から神を招く白蓋(びゃっかい)が吊るされています。

切り紙細工が細かい。 -

祭壇。

-

こちらもお祭りの展示。

能登半島宇出津(うしつ)八坂神社のあばれ祭のおみこしとキリコ(切籠)です。

とても荒々しいお祭りのようで、おみこしを海や置き松明(たいまつ)の中に投げ込んだりするそうです。

ワッセワッセワッセワッセ・・・活気づくお祭りの様子が音と映像で流れていました。 -

「妖怪の世界」

河童のイメージの変遷。

昭和や平成の河童は愛嬌があり親しみやすいイメージですが、昔の河童イメージはリアルです。 -

床に描かれていた江戸時代の妖怪すごろく。

ろくろ首や一本足、入道などが出てきます。 -

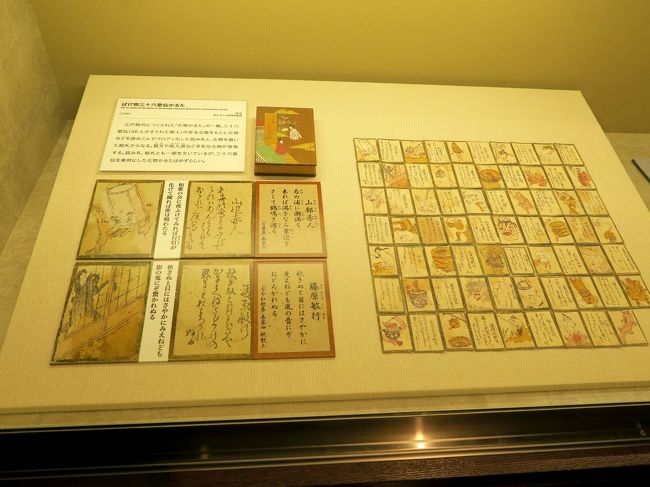

これ、面白いんです。

江戸時代のばけ物三十六歌仙かるた。

有名な歌をパロディ化しています。

たとえば藤原敏行(ふじわらのとしゆき)の歌。

「秋きぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる」はこんな風に変化。

↓

「秋きぬと 目にはさやかに みえねども 影の鬼にぞ おどろかれぬる」 -

(上)さまざまな妖怪を描いた「百鬼夜行図」江戸時代前期 狩野洞雲

(下)「兵六(ひょうろく)物語」江戸時代後期 -

道祖神や道切りのしめ縄は村に疫病や災いが入って来るのを防ぐ目的です。

これは福島県田村市朴橋(ほおのきばし)の「お人形様」。

高さ3.5メートル。

こんなのが立っていたら、誰が見ても「入るな」という意味だとわかりますね。 -

願い事成就の「だるま」。

日本独特の民俗ですね。 -

こちらも日本生まれのもの。

福を呼ぶ「招き猫」です。

右手を上げているとお金を招き、左手を上げていると客を招くとされていて、今やアジアや世界に広まり始めているそうです。 -

誕生してから死ぬまで、人生の節目の行事を展示しているコーナー。

-

これは移動式神前結婚式祭壇です。

移動式祭壇を使い神職、巫女、雅楽奏者までも手配する出張結婚式の事業は1909年(明治42年)に始まったそうです。

これにより、神社に限らずホテルや結婚式場などで結婚式が行われるようになったのです。

手前にあるのは東京地方の一般的な結納品です。 -

最近はなくなりつつある「葬列」。

右が先頭、左がしんがりで、棺を納めた輿は後ろから3番目です。 -

こういった「葬列」は田舎を舞台にした昔の映画などで目にすることがありますよね。

-

死んだ後も行事は続きます。

これは「佐渡の五十回忌法事の棚飾り」。 -

「現代の供養」

家族観の変容や少子化によりお墓の継承が問題となり、継承者を必要としない葬送法が出てきました。

これはそういった新しい供養の説明書です。

自由に見られるようになっています。

永代供養墓や散骨、樹木葬のほか、バーチャル墓なんてのも載っていました。

インターネット上にお墓をつくり、ネットお墓参りができるというものです。 -

1810年に建てられた宮城県気仙沼市の尾形家。

家族と共に神仏が息づく民家の暮らしを知るために、歴博では以前からこの住宅の取材をしていたそうです。 -

ところが、2011年の東日本大震災の際、尾形家住宅は津波により崩壊。

屋根だけが辛うじて残りました。 -

模型の茶色の家が尾形家です。

海からすぐのところに建っていたのですね。 -

瓦礫の中から見つけ出された部材や生活用具は保全・修復作業が行われ、それを利用して住宅の一部が歴博に再現されていました。

震災前から取材をしていたため、家の造りや配置の資料が残っていたのです。

大規模な民家が一部とは言え展示室内に再現される・・・歴博一の大型展示です。

ここでもスタッフが案内してくれました。 -

尾形家住宅の内部に入ってみます。

土間と板の間。

囲炉裏スペースがあって、自在鉤が吊るされています。

家族は主にここで食事を取っていたそうです。 -

靴を脱いで部屋へ上がって見学させてもらえます。

ここはお座敷(オカミと呼ばれます)。

お正月という設定です。

お客様用の囲炉裏があり、大きな仏壇にはお正月のお供えがされています。 -

引き出しのついた段はしご。

-

神棚が天井の上の高い所にあります。

たくさんのお札。

神棚を高い所に作るのは当たり前のことでしょうが、並みの高さではありません。

はしごを架けないと届かない高さです。 -

尾形家で行われていた年中行事の様子。

震災前の写真から、伝統を継承した生き生きとした暮らしが営まれていたことがわかります。

建物が倒壊してしまったため、はからずも歴博でその姿を見ることになった尾形家住宅。

被災地から掘り出して修復して組み立て。

大変だったでしょうが、立派な展示でした。

私たちに伝統文化と災害の恐ろしさの両方を伝えています。 -

では、次へ行きましょう。

ここからは「職の世界」。

いろいろな職業が登場します。

これは使った分だけ料金をもらう家庭配置薬。

ケロリンの湯桶(上段左端)を見て、何かを思い出すような。

ケロリンって知ってるような気がします。

富山県、奈良県、滋賀県が薬売りを多く輩出しているそうです。

薬売りは情報や物資を地方へ流通させる役割りも果たしたとのこと。 -

地方の農産物や水産物を都市部へ届ける役割を担ったのが「行商」です。

写真は伊勢志摩の海産物を大阪へ運ぶため考案された行商専用の入れ物。

海産物は「ゲス」と呼ばれる容器に種類ごとに入れられ、ブリキ製の「カン」の中に重ね、「コロ」と呼ばれる4輪台車に乗せて運ばれました。

最近では軽い発泡スチロールがこれに代わってきていますね。 -

「陶磁器」

日本は地方によりさまざまな特徴ある陶磁器がありますよね。

九谷焼、益子焼、信楽焼、清水焼、瀬戸焼、有田焼、常滑焼、薩摩焼・・・限りなくたくさんあるような気がします。

これは美濃焼です。 -

「漁師の暮らし」

カツオ一本釣り漁船「龍王丸」の10分の9サイズの復元。

高知県土佐清水市では昭和10年ごろまでこんな船が活躍していたそうです。

8人乗りで、櫓でも帆でも走れます。

勇ましく出航して行く様子が目に浮かぶようです。 -

「海沿いの村の暮らし」

近年では漁業を中心にしながら季節によっては農業や出稼ぎを組み込むなど、生業(なりわい)の複合化が進んできていると言います。

これは京都府袖志(そでし)地区のある一家の例です。

父は刺網漁をやり、母が中心になって農作物を作っています。

冬の間はノリ摘みとワカメ・テングサ・ウニ取り。

一方、息子は会社勤め、嫁は機織りで現金収入を得る。

臨機応変に生活パターンを変えて行く・・・感心しました。 -

「磯見(いそみ)漁」

上記の袖志ではワカメの季節や海が穏やかな時は磯見漁もやります。

磯見漁は大きな収入になるのだそうです。

この展示、面白いと思いました。

船の上から箱メガネ(右端の道具)を口にくわえて海底をのぞきながら、サザエ・アワビ・ワカメ・モズク・テングサ・磯魚などを長い柄がついた漁具で採るのです。

柄の長さ4メートルにもなる道具を使うのは熟練を要する高度な技が必要です。

漁具の先端は獲物に合わせた形状になっています。

写真の左から、

黄色い海藻はヘラのようなもので、

ワカメは鎌のようなもので、

テングサはクワのようなもので、

三つ又になった道具で採るのはアワビ?

磯魚はフォーク状の道具で。 -

「刺網(さしあみ)漁」は仕掛け網に引っ掛かった魚を捕る漁法です。

袖志では、メバル、キジハタ、オニオコゼ、ウマヅラハギ、アジ、ハマチなどを狙う刺網漁が主流とのこと。 -

刺網漁は海上での労働時間は短いのですが、網にからんだ魚をはずしたり網を修繕したりするのにも手間と時間がかかります。

うひゃー、この網を見ただけで、絡んだ様子が思いやられます。 -

山の暮らし「出作り」

昭和30年代半ばまで行われていた石川県白山(はくさん)麓の山に住む生活、「出作り」。

山の中の平地に小屋を建て、周囲に水田や畑、焼畑をこしらえ日常食べる米や野菜を作っていました。

炭焼きや養蚕も行い、それが重要な現金収入になっていたそうです。 -

「里の暮らし」

昭和50年代後半の滋賀県長浜市の集落を再現したジオラマ。

季節は初夏、田植えの季節です。

集落の周りには水路が張り巡らされ、水の供給が行われています。

耕運機や田植え機など機械化により、効率的に稲作が行えるようになった頃の展示です。 -

ようやく第4展示室を見終えました。

この場では紹介しきれませんが、他にもたくさんの展示がありました。

あちこちに映像スクリーンやアルバム型資料が設置されているので、それを見ればさらに深く知ることもできます。

以前はちょっとつまらなかった第4展示室ですが、リニューアルされて素晴らしい展示に変わっていました。

ここは「碑の小径」。

ここで一旦気分転換。

第5展示室へ向かいます。 -

第5展示室のテーマは「近代」。

最初のコーナーは「文明開化」から始まります。

これは黒船でやって来たペリー提督を描いた瓦版。

「面体色白く眼は白目がち。耳大きく髪の色がどうのこうの」と容姿について詳しく書かれています。

なお、歴博の展示物はほとんどのものがオリジナルではなく複製となっています。 -

鎖国から目覚めた日本。

海外への関心が高まり、幕末から明治にかけて福沢諭吉の「西洋事情」など海外の様子を伝える出版物がよく読まれました。

海外へ行くなんてとてつもなく大変な幕末、福沢諭吉は遣米・遣欧使節団に同行してアメリカへもヨーロッパへも行っているのですねぇ。

ヨーロッパはフランス、イギリス、オランダ、ドイツ、ロシア、ポルトガルなどへ行ったようで、訪問国数は私より多いではありませんか! -

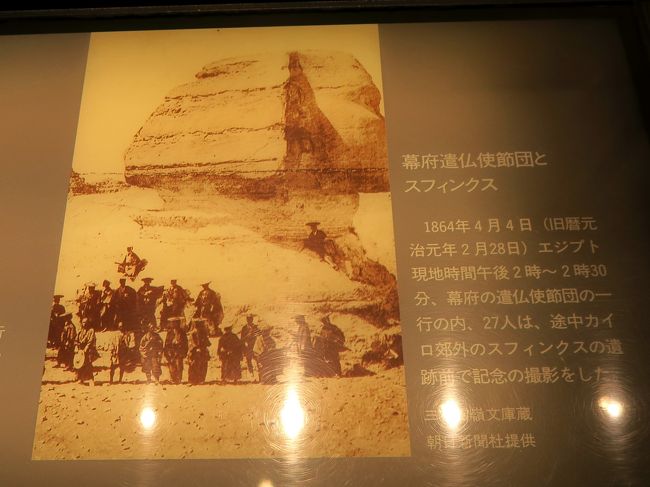

これは1864年、江戸幕府の遣仏使節団一行のうち27人がエジプトを訪れた時の写真です。

スフィンクスとサムライ・・・すごい写真です。 -

右が江戸末期の遣米・遣欧使節団の様子。

左は明治の岩倉使節団。

1871年(明治4年)、明治政府は政府首脳を核に留学生ら107人からなる使節団を欧米12カ国に送り込みました。

2年近くかけて欧米を視察して来た使節団は西洋の軍事、産業、生活、文化に関する見聞を広め、情報を集めて持ち帰りました。

帰国後、日本は近代国家としての未熟さと国際的地位の低さを自覚し、政府が富国強兵、殖産興業を進める原動力になっていったということです。 -

国民皆学を目指し明治政府は「学制」を発布して地域に小学校の設立を命じましたが、なかなか進まず。

初期の頃の教育を支えたのは寺子屋、私塾でした。

これは福沢諭吉の「学問ノススメ」(初編は小幡篤次郎共著)。

「天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ人ノ下ニ人ヲ造ラズト云ヘリ」で始まる有名な著作ですね。 -

洋風校舎も建てられました。

これは「舂米(つきよね)学校」

1876年(明治9年)、山梨県舂米に建設された校舎です。

1階が職員室と教室、2階が講堂。

3階には鐘ではなく時を告げる大太鼓が設置されたそうで、和洋折衷です(笑)。 -

資料によると、なかなか伸びなかった就学率・通学率は明治25年頃から急速に伸び、明治の終わりには就学率は100パーセントに近づき通学率も80パーセントを越えるまでになったようです。(就学率は学籍がある率、通学率は長期欠席せず実際に通学する率)

学校では勉強だけを教えるのではなく、小学唱歌、中等唱歌により音楽教育も行われました。

そこで大きな役割を担ったのが、足踏み式のオルガンです。

写真は「山葉オルガン」(明治23年)。

「山葉」ってヤマハのことか〜。

山葉オルガンを使った唱歌の演奏が聞けるようになっていました。

「蝶々」「霞か雲か」「荒城の月」など。

何曲か選んで聞いてみました。 -

「開化万華鏡」と名づけられた展示。

日本髪にドレスの女性。

馬車に乗る洋装の紳士に着物姿の人夫。

当時の風俗が興味深いです。 -

新旧の風俗が入り混じる中、地方ごとに違式註違条例(いしきかいいじょうれい)が出され、好ましくないとされる行為の取り締まりが行われました。

これは明治11年、京都府で出された違式註違の罪目図解です。

禁止されているのは・・・

無灯火の馬車

往来で死んだ牛馬をさばいて肉を屠る行為

刺繍(イレズミ)

男女混浴の湯を稼業とすること

街中で裸体をさらすこと

立小便

他人の田から我田に水を引き入れること

他人の墓を毀損すること

毒薬を用いて魚鳥を捕まえること

などなど。 -

「産業と開拓」の部屋へ入ります。

北海道の開拓を担ったのは屯田兵です。

最初は士族を募ったのだそうです。

これは明治8年、今の札幌の琴似(ことに)に建てられた最初の屯田兵の家です。

屯田兵は兵士であり、北海道の開拓は「北門」を固めるという軍事政策の一環であったため、農具と合わせて銃や剣も常備されたそうです。 -

これは「北海道名寄市街地模型」。

縮尺4分の1の模型ですが、とてもリアルでした。

北海道の開拓が進められ、名寄市(旭川の北)は明治40年には人口7500人を超える町に発展したということです。

幅の広い道路には商店や食堂が立ち並んでいました。

手前の店は流通の窓口となって繁盛した運送店です。 -

日本の近代産業の中心となった「官営八幡製鉄所」。

ドイツの技術を導入して建設され、明治34年(1901年)に溶鉱炉に点火されました。

生産された鉄はレールなど民需だけでなく軍需にも向けられました。

左下のピラミッド状の建築物の写真・・・どこかで見た形だと思ったら、国会議事堂の中央塔鉄骨の仮組み立ての様子ですって。 -

もう一つの主力産業、「製糸」。

過酷な労働条件に耐えた貧しい農村出身の工女などの労働者によって支えられていたのは知られていますね。 -

「国際貿易港 横浜港のジオラマ」

横浜港は明治22年から築港工事が始まりました。

この模型は大正時代の様子です。

鉄道も引かれ、機関車が走っています。

赤レンガ倉庫もすでに建っていますね。

当時の輸出品の大半は生糸・絹製品だったそうです。 -

ここからは「都市の大衆の時代」の部屋です。

再現されていたのは「京都西陣の台所」。

間口の狭い京都の町屋では「通り庭」と呼ばれる細長い土間に沿って井戸、流し、かまど、戸棚が並んでいます。

これ、配置は違いますが、私が子どもの頃、京都の祖父の家(お寺)にあった台所とそっくりです。

井戸の跡もあったし、流しもかまどもこんなのでした。

もちろん昔とは違って水道もガスも引かれていましたが、行事の際など大量に調理しなければいけない時はかまども使っていました。 -

東京の同潤会アパート。

1935年頃の暮らし。

丸いちゃぶ台に火鉢。 -

これは戦前から戦後のマッチ箱のラベルです。

手描きみたいなのが多く、個性的。

一つ一つ見ていると面白いです。

最近はお店のマッチ箱ってあまり見ませんねー。 -

女性雑誌のいろいろ。

-

この雰囲気、見てください。

大正〜昭和時代の浅草の街並みが再現されていました。 -

こちらは活動写真館のチケット売り場。

-

活動写真館「浅草三夢館」です。

内部は写真禁止でしたが、昔の邦画洋画の俳優・女優さんのブロマイドやポスターがたくさん収めてありました。

ミニシアターでは活動大写真の上映もされるようでしたが、私が行った時は上映がすべて終了した後だったので、見られませんでした。 -

あと30分で閉館です。

第4展示室、第5展示室に時間をかけ過ぎました。

仕方ない、この後の第6展示室は駆け足で見ることにします。 -

第6展示室のテーマは「現代」です。

満州事変から敗戦までの「戦争の時代」、1945年から7年間にわたる「占領の時代」、1970年代までの「高度経済成長の時代」に分かれています。 -

明治以降、国民皆兵の思想に基づき徴兵制が敷かれ、近代的な軍隊が創設されました。

歴博は江戸時代に佐倉城があった場所に建っているのですが、ここには明治・大正・昭和と佐倉連隊(明治7年から陸軍歩兵第2連隊、明治47年からは歩兵第57連隊)が駐屯していました。

これは佐倉連隊が置かれた頃の佐倉城址を再現したジオラマです。

ジオラマの手前、高くなった部分が江戸時代に佐倉城の本丸と天守があった所。

左奥がちょうど今歴博がある辺りで、佐倉連隊の兵舎があった場所です。 -

三八式歩兵銃。

明治38年(1905年)〜太平洋戦争まで長期に使用された銃。

「持ち上げてみてください」と書いてあったので、やってみました。

重〜い。

口径6.5ミリ、全長1.28メートル、重さ3.95キロもあります。 -

これは昭和2〜3年の佐倉連隊の兵営生活です。

訓練や点呼を受けたり、食事をしたり入浴をしたり、将棋をしたりする若い兵士たちの様子がよくわかります。 -

「佐倉連隊兵舎の内務斑の実物大再現」

兵舎は中隊ごとに建てられ、中は内務斑という20人程度が入れる大部屋に仕切られていたそうです。 -

昭和初期の兵舎での食事。

麦飯・カツレツ・ゆでキャベツ・豆腐汁・番茶。

軍隊生活というと質素なイメージがありますが、昭和の初め頃は結構いいものを食べていたんですね。

美味しそうです。 -

太平洋戦争の展示もありました。

これは沖縄戦の様子。

米軍の進攻の経緯や集団自決のこと、マラリヤにより死亡する人が多かったことなどが説明されています。 -

「占領下の生活」

戦争が終わると配給物資の不足を補うために露天や闇市が出現しました。

これは焼け跡にできた代用うどんを売るバラックの再現です。

代用うどんとは、占領下、手に入らない小麦粉の代わりに魚のすり身を使ったうどんだそうです。 -

占領軍兵士相手に家にあった物をかき集め、露天で即席の土産物店をやる人。

なんと、仏像まで売ってますー。 -

昭和30年に制作された映画「浮雲」のセット。

高峰秀子さん演じる「ゆき子」の3畳一間の部屋です。 -

高度経済成長期の新しい生活スタイル。

1962年建設の「日本住宅公団の団地の再現」です。

ありました、ありました、こんなテーブル。

炊飯器も魔法瓶も子供の頃、見覚えがあります。 -

右のポスターは1964年の東京オリンピックのポスターです。

カッコいいですねー。

左はアメリカ版テレビガイド。

この時代はテレビでアメリカのドラマをいろいろやっていました。

私が知らないのもありますが、「逃亡者」は母が見てました。

「名犬ラッシー」も知ってます。

私は「奥様は魔女」を見て、アメリカの豊かな生活に憧れたものです。 -

「1960〜1970年代のおもちゃ」

ダッコちゃんがある〜。

角度によって目が閉じたり開いたりするんですよね。

リカちゃんは持ってなかった。

私の時代はタミーちゃんというのが流行ってました。

少女漫画家、高橋真琴先生のぬり絵も懐かしい。

高橋真琴先生は今、この佐倉市に住んでいらっしゃいます。 -

「大衆文化から見た戦後日本のイメージ」、最後の展示はこれ。

「ゴジラ」でした。

閉館ギリギリになり、最後はちょっと駆け足になってしまいましたが、何とか最後まで回りました。

歴博の展示は半端なく多く、これまではきちんと見終えたことがなかったのですが、先月と今月の2度足を運んで、一人だったこともあり、かなりしっかり見ることができました。

佐倉に住む身として、4トラベルで自分なりに歴博の紹介をしたいと思っていました。

今回願いが叶いました。

国立歴史民俗博物館、通称「歴博」。

東京からはちょっと離れていますが、見応えあります。

皆さん、チャンスがあれば、ぜひお越しください。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

この旅行記へのコメント (2)

-

- ねいちゃさん 2016/06/14 16:57:44

- ひきつづきお邪魔してます・・・。

- 日を改めて歴博いかれたんですね〜。

何としても、「良さ」をお知らせしたいという思い

大変よく伝わってきておりますよ。

今回は近現代メインということなので、

歴史語りはできなくはないのですが

やっぱりワクワク感が下がってしまいます。

歴史というより、下手したら「懐かしい」とかなっちゃうし。

1964年の東京オリンピックのポスター・・・

親戚の兄ちゃんの部屋に貼ってあったことを思い出しました。

それに「ケロヨン」じゃなくって「ケロリン」

銭湯いったら桶はたいがいアレだったなぁ。

むっちゃ懐かしいですよ。

もう一度使いたいとは思いませんけども・・・。

富山の薬売りもうちには来てて、毎月だったか季節ごとだったか

使用した分だけ取り替えていはりましたねぇ。

私はおなかをよく壊したので、陀羅尼助丸だけ飲まされました。

効いたんだか、よくわかんないですけども。

1864年当時のスフィンクスは、砂に半分埋まっていたのが

よくわかりますよね。

岩倉使節団も全権委任状を忘れたりする、お間抜けな使節団ですが

おかげで真摯な目で圧倒的な近代化を焼き付けてきたのでしょうな。

だから、征韓論って場合じゃないって言えたんでしょう。

面白いものです。

西陣のおくどさんはもう懐かしさの局地、みんなあんなおうちだったなぁ。

愛宕さんの「火廼要慎」は実家にずっと貼ってあった。

博物館に飾られるというより、少し前の日常だったもん。

歳とった証拠ですね〜。

孫もいるからねぇ〜。やれやれ。

楽しい旅行記でした。またお邪魔させてもらいまーす。

ねいちゃ

- ニッキーさん からの返信 2016/06/16 13:09:12

- RE: 引き続きありがとうございます

- ねいちゃさん、引き続きのご訪問ありがとうございます。

以前は第4〜第6展示室は面白味がなく、これまでは第1〜第3展示室はじっくり見て、4〜6は駆け足でつまみ食いしながら通り抜けるような見学をしていました。でも展示も模様替えされ充実して、今回行ってみたら、4〜6も興味深く見て回れました。ここ150年、近代日本が歩んできた道を振り返るという意味で、とても面白かったです。

とはいえ近現代の展示ですから、歴史ロマンのワクワク感はやっぱりありませんよね〜。

それにしても懐かしいものがいっぱいでしょう?過ぎ去った暮らしぶりを博物館でこうして体系立てて保存してくれると、いいですね。

写真は無い(撮影禁止のため)のですが、具体的な企業名の入った製品がたくさん展示されていて、博物館でこんな物を展示するのか〜と驚きました。関東大震災時の流言に関する証言なども映像が繰り返し流されていて、そこも撮影禁止でしたが印象に残っています。

どうしてこんな立派な施設が、我が街佐倉に造られたのかわからないのですが、佐倉市の数少ない自慢です。京都はいいですよー、自慢できるものが一杯ありますからね。佐倉市は片手で数えられるぐらいしかありません。

さて私の方は、次男にも赤ちゃんが生まれて孫3人になりました〜。しばらく外出はお預け。お手伝いに駆り出されております。

梅雨の折り、お体にお気をつけください。

ニッキー

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

この旅行で行ったグルメ・レストラン

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

2

79