2015/04/12 - 2015/04/12

180位(同エリア911件中)

![]()

ケーさん

日本100名城巡り

☆11城目☆水戸城(No.14)

茨城県の水戸城(別名「馬場城」、「水府城」)跡を訪れました。

-

2015年4月12日(日)

東京駅から特急ひたちに乗って水戸駅へ。

この日は、山の手線が終日運転停止のため、電車の移動も友達との待ち合わせもいろいろ大変でした。ばたばたしてて初めて乗る特急ひたちの写真を撮るのを忘れました。

水戸駅に到着後、駅の観光案内所で地図をもらって散策開始です。

水戸駅前には水戸黄門、助さん、格さんの銅像がありました。 -

水戸私立三の丸小学校

-

水戸駅から歩いて約10分。

弘道館に到着。 -

弘道館 正門(重要文化財)

-

弘道館の観覧料は大人200円

-

玄関前の左近桜

-

蝋梅(ろうばい)

烈公梅(れっこうばい) -

黒松

-

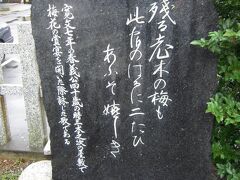

文明夫人(徳川斉昭夫人)の歌碑

井戸 -

弘道館 正庁・至善堂(重要文化財)

-

正庁

-

対試場に面した正庁の長押に掲げられている扁額(へんがく)「遊於藝(げいにあそぶ)」

-

徳川斉昭公・七郎麻呂(慶喜公)像、弘道館鳥瞰図

-

正庁正席の間

弘道館記碑拓本(こうどうかんきひたくほん) -

トイレとお風呂

-

至善堂 御座の間

要石歌碑拓本(かなめいしかひたくほん) -

雲龍水(消防ポンプ)

徳川慶喜公使用の長持ち -

資料:戸定邸での記念写真

-

資料:弘道館に県庁が置かれていた頃の写真

-

弘道館を出て、水戸城跡通りへ

大手橋 -

徳川斉昭公像

-

大手門跡

「大手橋に接してここにあった二階造りの大手門は、佐竹義宣が慶長6年(1601)に建てたものであったが、徳川氏の代になっても水戸城の入口の門で、前に下乗の札、後ろに番所があった。楼上では太鼓、または鐘を打って知らせたこともあったが、明治初年にとりこわされた。」(案内板より引用) -

徳川頼房公像

-

茨城百景 弘道館と水戸城址の碑

-

茨城県指定史跡「水戸城跡(塁及び濠)」指定年月日 昭和42年11月24日

「水戸城は平安時代の末期頃、常陸大掾国香の子孫馬場資幹がこの地(現水戸一高)に館を構えたことに始まり、後に常陸大掾となって府中(現石岡市)に本拠を持ったことから、水戸地方も馬場氏のほかに吉田氏、石川氏など大掾氏の族が栄えたのである。

15世紀のはじめ(応永年間)、藤原氏の族河和田城主江戸道房が馬場氏を追放し、代わって居城しました。それまでの本城の外に宿城(のち二の丸、現在茨城大学付属小、水戸二中、水戸三高)を築くなど、城郭を拡張して約160余年間水戸地方を支配しましたが、太田地方を本拠地として常陸北半を領した源氏の族佐竹氏は、天正18年(1590)秀吉の小田原攻めに功績を認められると一気に江戸氏を攻め、水戸城を占拠した。こうして54万余石を領する佐竹義宣の本城となり、城郭も一段と拡張され城下町も太田から移された商人によって栄えた。ところが秀吉の死後義宣は石田光成と結んで家康に抗したため、慶長7年(1602)秋田へ国替えを命ぜられ、わずか13年間で水戸を去った。その後は家康の子信吉、頼宣が一時封ぜられたが、慶長14年(1609)に第11子頼房が藩主(25万石、第三代綱條の時から35万石)となってからは代々その子孫が継いだ。頼房は二の丸に居館を築き、三の丸を造り、三重の堀と土塁を巡らして武家屋敷や町人街を整える一方、徳川御三家として幕府を助け、第二代光圀以来尊王の学風を興して天下の大勢を導き、明治維新の源流を開いたのである。」(案内板より引用) -

茨城師範学校校歌碑

-

大日本史編纂の碑・彰考館跡の碑

-

彰考館跡

-

水戸彰考館跡

「彰考館は、水戸藩第二代徳川光圀が「大日本史」を編集するために創設した支局です。最初は江戸の水戸藩邸内に置かれていたが、光圀の隠居後、元禄11年(1698)にこの地に移された。光圀が没した後は、江戸と水戸とに分かれて編集が行われ、幕末まで続けられた。明治維新後は、偕楽園南隅に移り、大日本史は明治39年(1906)に完成した。」(案内板より引用)

水戸城跡 二の丸展示館 -

水戸二中校門は水戸城の薬医門を模したもの。

-

展示物

水戸二中八景 -

展示物

水戸二中八景 -

展示物

水戸二中八景 -

安積澹泊像

-

祠堂跡

-

天然記念物 水戸城跡の大シイについて

-

天然記念物 水戸城跡の大シイ

-

二中見晴らし台

天覧記恩の碑 入口 -

天覧記恩の碑

-

杉山坂

-

杉山門

-

旧水戸城薬医門を見に行きます。

旧水戸城薬医門は水戸第一高校の敷地内にあります。 -

水戸城

「水戸城は、建久四年(1193)、源頼朝から地頭馬場資幹(ばばすけもと)がこの地を賜り、大掾(だいじょう)に任ぜられたのに始まる。以後、馬場大掾(だいじょう)氏は九代約240年間、下の丸(現水戸一高運動場)の辺りに居館を構えた。次いで那珂道辰(みちとき)の子孫、河和田城主江戸通房が大掾満幹(みきもと)の留守に水戸城を占拠。それ以来七代、165年間、江戸氏が支配した。当時は内城、宿城と浄光寺の三つの曲輪より成っていた。

天正十八年(1590)太田城の佐竹義宣が江戸氏を討伐、本拠とした。佐竹氏の時代は、慶長七年(1602)義宣の秋田移封まで僅かに十三年、この間内城を古実城(こみじょう)と称して本丸化し、宿城を二の丸(現水戸三高・水戸二中・茨大附属小)とするなど曲輪を整えた。城の出入り口も東側から西側に移し、橋詰門を建て、また二の丸に大手門などを造った。

十七世紀初め、甲府の武田信吉や徳川頼宣が一時封ぜられたが、慶長十四年(1609)家康の十一子頼房が城主となり、その後、徳川氏は江戸定府ながら光圀、斉昭を経て昭武まで約260年間、三十五万石の水戸領を治めた。明治四年(1871)廃城。徳川期の本丸には兵器庫、二の丸には三階櫓(さんがいろ)があった。

水戸一高の前身茨城県尋常中学校がこの地、本丸の城址に新築、移転したのは明治二十九年(1896)九月、後に水戸中学校となり、昭和二十年(1945)空襲で全焼、同二十三年に現在の水戸第一高校となる。空堀と土塁の一部と復元された橋詰門が城址の名残りをとどめている。」(案内板より引用) -

水戸城薬医門

「この城門は、旧水戸城の現存するただ一つの建物で、形式は正面の柱の間が三つ、出入り口は中央だけの三間一戸(さんげんいっこ)の薬医門で二つの脇扉がついている。

薬医門とは、扉を支えている本柱とその後にある柱(控柱ひかえばしら)で支えられた屋根の棟の位置を、中心からずらす形式で、側面の姿は対称形ではない。正面から見ると、軒が深いため門はゆったりとして威厳があり、大名の城門にふさわしいので、多くつくられた。

建立の時期は、構造や技法からみて安土・桃山期と推定される。建物の各部分に用いてある木材の大きさの割合、すなわち木割(きわり)は太く、屋根面の相交わる部分に用いてある木材(棟木)は見えるようになっている化粧棟木で、棟木を支えるとともに装飾となっている板蟇又(いたかえるまた)は雄大、また化粧垂木の端の反り増しの技法、柱の上にあって軒桁(のきげた)を支えている横木(実肘木さねひじき)やえぐって曲面にした板蟇又の部分(繰形くりがた)の形状などからみると、おそらく佐竹氏の時代(1591〜1602)に創建され、徳川氏に引き継がれたたものといえよう。

城門のあった位置には諸説があるが、城門の風格からみて橋詰御門、すなわち本丸の表門と考えられる。永らく城外に移されていたが、昭和45年4月17日、水戸市指定建造物となる。昭和56年9月、この城門にふさわしい旧本丸の入口に近いこの場所に移築、復元した。その際部分補修するとともに、切妻造の屋根をもとの茅葺にかえて銅板葺とした。」(案内板より引用) -

橋を渡って水戸城跡通りに戻り、弘道館方面へ。

-

茨城師範学校跡、水戸城三階櫓跡の案内板

-

また大手橋を渡り、

-

弘道館公園へ行きます。

-

孔子廟

-

鹿島神社

-

学生警鐘

-

茨城県三の丸庁舎

-

空堀

-

水戸東武館

-

市有形登録文化財 水戸市低区配水塔

-

水戸駅へ

-

弘道館受付で押した日本100名城スタンプは、シャチハタタイプで押しやすかったです。

薬医門と空堀がデザインされています。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

旅行記グループ

日本100名城(1)2012年〜2019年

-

彦根城ちょこっと旅

2012/11/23~

彦根

-

東京駅周辺ちょこっと散歩

2014/06/29~

丸の内・大手町・八重洲

-

大阪城ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2014/08/04~

大阪城・京橋

-

今帰仁城跡ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2014/09/25~

美ら海・本部・今帰仁

-

中城城跡ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2014/09/25~

宜野湾・北谷・中城

-

川越城ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2014/10/18~

川越

-

熊本城ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2014/11/03~

熊本市

-

人吉城跡ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2014/11/03~

人吉

-

佐倉城ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2014/11/22~

佐倉・四街道

-

二条城ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2015/01/16~

二条・烏丸・河原町

-

松江城ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2015/01/18~

松江・松江しんじ湖温泉

-

大阪城ちょこっと旅(再訪) ~日本100名城巡りの巻~

2015/01/19~

大阪城・京橋

-

鉢形城跡ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2015/04/02~

深谷・寄居

-

水戸城跡ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2015/04/12~

水戸

-

首里城ちょこっと旅 ~日本100名城巡りの巻~

2015/05/05~

那覇

-

八王子城跡ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2015/11/21~

高尾・八王子

-

江戸城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2015/11/22~

丸の内・大手町・八重洲

-

姫路城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2015/12/06~

姫路

-

松阪城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2016/01/16~

松阪

-

名古屋城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2016/01/18~

名古屋

-

犬山城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2016/03/26~

犬山

-

明石城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2017/01/15~

明石

-

金山城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2017/04/28~

太田

-

足利氏館ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2017/04/28~

足利

-

箕輪城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2017/05/03~

高崎

-

千早城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2017/05/20~

河南・太子

-

和歌山城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2017/06/11~

和歌山市

-

福岡グルメと観光とお城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2018/02/17~

福岡

-

竹田城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2018/04/02~

朝来・生野

-

小田原城ちょこっと旅 日本100名城巡りの巻

2019/03/27~

小田原

旅行記グループをもっと見る

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

PR

旅行記グループ 日本100名城(1)2012年〜2019年

0

57