2006/10/18 - 2006/10/18

105位(同エリア185件中)

![]()

まみさん

2006/10/18(水)第11日目:ショプロン&エステルハージ城

ジェール発8:15の鉄道でショプロン着9:30

ショプロン発11:00のバスでフェルトゥード着11:50

フェルトゥードのエステルハージ城見学(ハンガリー第1の城)(12:45からの見学ツアーに参加)

ショプロンへ戻り:聖霊教会、中央広場、山羊教会、城地区散策

昨日のジェールの旧市街散策では、美しい出窓に魅せられました。

バロックの街並など、ヨーロッパを旅行すればちょっと古い街並みが残る都市を訪れればいくらでも見られるので、行く前は、昌実、それほど期待していなかったのですが、嬉しい誤算でした。

ショプロンは、そのジェールと比べてしまいました。

エステルハージ宮殿から戻ってきて、午後、大急ぎで馬蹄形の城地区内を観光しました。

すてきな館が多くてわくわくしました。18世紀くらいのバロックの街並みがよく保存されていて、いちいち立ち止まって眺めたくなります。

あんまりそんな風に、いいなと思うところがありすぎて───というか、連続していたものだから、その一部を切り取ってカメラに収める気があまりしなくなったくらいです。

要するに、全体の雰囲気に惹かれる館が多かったせいか、ファインダーの中に収めてしまうと、その魅力が半減することに気付きました。

ひとえに私の腕不足のせいですけれど、ジェールのときのように思いっきり街中写真が撮れるかと期待していただげに、ちょっとがっかりしてしまいました。

むしろ、ビデオを回したかったくらいでした。

しかし、それも黄昏時を過ぎた薄暗さに、街がベールをかぶっていただけのようでした。

翌日は、今日のこの午後の感想は何だったんだろうと思うくらい、この街に魅せられました。

といっても、街角写真としては、ハイライトである馬蹄形の城地区の中よりは、むしろ外の方が撮影意欲をそそられたのも確かです。

ただ、ショプロン初日のこの午後も、ジェールほどにはカメラを構えたいと思わなかったにしろ、それは、いいなと思った館を見かけた回数に比べて、ということでした。

なんだかんだいいながら、写真はしっかり撮っていました。

ただ、この午後に撮った写真を、翌日の昼間、もう一度撮り直して削除したものもあります。

やっぱり街中の写真撮影は、日がしっかり差し込んでいるうちが一番です。

その点でいうと、日が短くなる秋や冬に旅行するのは、やはり不利だなぁと思いました。早いうちに夜景の写真が撮れるというメリットがあるにしても。

「ショプロンは、オーストリア国境近くの町。歴史的にオスマントルコの進攻を免れたため、中世の面影を今も色濃く残している。第1次大戦後、オーストリア領になるはずだったが、住民投票を行い、ハンガリーへの帰属を宣言。その記念レリーフをかけた忠誠の門が、ショプロン観光の入り口だ。」

(「東欧の郷愁」(新潮社)より)

「オーストリアとの国境の町。楕円形の旧市街にゴシックとバロックの住宅が街並みとして残っている。ゴシック住宅の多くは後の改修を受けているが、2階部分の持ち送り、窓や戸口周りの意匠が当初の状態を保っている。」

(「世界の建築・街並みガイド5」(エクスナレッジ社)より)

PR

-

パタク通り(Patak utca)で見かけたステキな家と、かなり旧式な車

ショプロンに着き、ペンションに荷物を預けて、フェルトゥードのエステルハージ宮殿に行くためにバスターミナルに向かっているときに撮った写真です。

ショプロンも昨日のジェールみたいに旧市街の写真撮影散策が期待できそうだ、とわくわくしました。

写真を撮るのは、宮殿から戻って来て、あるいは明日、ブダペストに戻る前に半日以上、ショプロンを散策する時間があるので、そのときで良いと思っていたのですが、この車を見て、どうしても写真を撮りたくなりました。

もしやと思って近付いてみたら、トラバントでした!

おお、これがあの噂のトラバントでしたか@

もうあまりハンガリーでは見かけないですね。少なくとも私が見た限りでは。 -

ペンション「イェグベレム・フォガドー」の部屋の窓から

オレンジの屋根がドイツやオーストリアの中世の面影のある旧市街を思い出させます。

エステルハージ宮殿から再びショプロンに戻ったのは15時半でした。

まずはホテルにチェックインしました。

部屋は最上階の2階(日本式に数えると3階)の4号室。

ペンションなので、階段はありません。こういうとき、ブダペストから2泊3日にして、大半の荷物をブダペストのホテルに置いて来てほんとうに良かったと思います。

でも、レストランで働いていた1番若い男の子が、荷物を持ってくれました。

中に入ってびっくり!

2フロアある、いわばスイートでした。

ホテルレポートは、それだけで1つの旅行記にまとめました。

「2006年ハンガリーとルーマニア旅行:ホテル編ハンガリー」

http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/album/10127778/ -

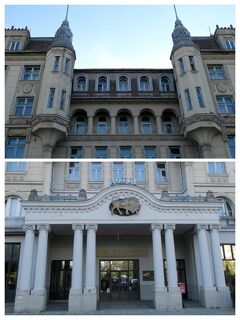

ドルフマイスター通りにある聖霊教会

あいにく鉄柵に阻まれて、奥まで入ることはできませんでした。

壁の聖人像や窓をじっと眺めていたら、だまし絵のフレスコ画だと気付きました。 -

聖霊教会の美しい天井

内部のフレスコ画は、18世紀の画家ドルフマイスターものだそうです。

ドルフマイスター。教会のある通りの名前にもなっています。

教会は、創建1406年で、1782年に改築。

ただし建物の外観は、あまり写真撮影意欲はそそられなかったので撮りませんでした。 -

聖霊教会の主祭壇と説教台

なかなかゴージャスな教会です。

外見はあまり惹かれなかったのですが、外から思いもかけない空間が広がっている驚きが、こういう教会を見学する醍醐味です@

あーっ、もっと近くで見たかったです。

近くで見られない代わりに、柵の間から撮りました。 -

馬蹄型の旧市街の中心のフェー(中央)広場

ペンションも聖霊教会も、馬蹄形の城地区の外、北側にあります。

旧市街を囲む環状通りを渡り、忠誠の門をくぐったら、この中央広場はすぐでした。

あまりにもすぐに着いたので驚いたくらいです。

おかげで、城地区内もその周辺も徒歩で十分だという感触を得たと同時に、明日、ホテルから駅までのバスの3駅分も徒歩で十分という確信を得ました。

徒歩で十分なら、荷物も少ないことですし、バスを待つより気楽ですから。

中央広場にさしかかってすぐに、正面にある白いバロックの館(17〜18世紀の館)にまず目を奪われました。

なのでこのアングルで写真を撮りました。

三位一体の像は、ハンガリー1美しい柱像といわれているそうです。

でもこの写真では半分だけ@

中央広場は夕方で人は少なく、でも美しい夕日が射してきて、よい撮影スポットでした。

夕方とはいえ、まだ4時頃です。町の中心の広場だというのに、もうかなり人通りは少なくなっていました。

それでも私と同じくカメラをパチパチやっている観光客が2人だけいました。

「ショプロンは14〜18世紀のただまいが残る町だ。オスマントルコ軍をはじめ、数々の戦禍を辛くも免れ、現代の開発の波もここでは押しとどめられている。町の中心の中央広場に入れば、周囲はゴシック様式やバロック様式の建物、そして足もとは石畳。まさに忠誠の町に足を踏み入れたかのような錯覚に陥ってしまう。」

(「東欧の郷愁」(新潮社)より) -

夕日に輝く忠誠の門とその上の火の見の塔、それからシュトルノーの家の出窓

ショプロン観光では、規模は大きくないけれど楽しみな見どころがたくさんあります。

でも、ショプロン観光に当てられるのは、エステルハージ宮殿見学を終えた今日の午後4時すぎから、そして明日は1日あるのですが、それでもきっと足らないでしょう。

だから、ここでも見逃せないトップ3というのを決めておきました。

・中央広場と三位一体の像

・シュトルノーの家

・火の見の塔の上から街中を見下ろす

中央広場と三位一体の像の見学は、中央広場に着いたことでほぼ終わりました。

早速、シュトルノーの家に入りました。

入場料は900フォーリントでした。

(2006年10月現在、1フォーリント=約0.6円)

ハンガリー国内で1番来訪者が多いといわれているシュトルノーの家。

絶賛されるだけのことはあると思いました。

2階(日本風に数えると3階)は、すばらしいロココ様式の家でした。エステルハージ宮殿よりも豪華かもしれないと思ったくらいです。ゴテゴテぶりが……(笑)。

シュトルノーの家は、当然、エステルハージ宮殿ほど大きくないですから、凝った装飾が代わりに狭い空間に凝縮されるせいもあるでしょう。

このバルコニーのある部屋は特にすばらしかったです。このバルコニーの内側は、外から想像できない豪華さでした。

それに部屋に飾られた絵画のコレクションも相当なものでした。

また、1階(日本風に数えると2階)は歴史博物館的な展示でしたが、これもとても気に入りました。

ちなみにチケット売り場では英語の説明書を貸してくれました。

だけどここでも昨日のジェールのクサントス・ヤーノシュの博物館のように館員がエスコートするので気になって、説明書の方はゆっくり読んでいる余裕はありませんでした。

「15世紀にはマーチャーシュ王も滞在したことがあるシュトルノの家。ルネサンス様式で建築後、1720年にバロック様式で改築。その後ロココ装飾も加わった。美術品収集家のシュトルノ家が買い取ったのは、1872年。ダイニングや寝室が公開され、収集美術品も数多く見られる。」

「この町で最も有名な建物、シュトルノの家。資産家だったシュトルノ家が19世紀後半に買い取ったこの屋敷には、ルネサンス以来のさまざまな建築様式が重層している。内部には3世代にわたって集められた美術品や調度が展示され、当主たちの趣味や人生すら見え隠れする。」

(「東欧の郷愁」(新潮社)より)

「(中央広場の)東角の館はショプロンで最も美しい「シュトルノの家」。1482年にかけてマーチャーシュ王がこの家に滞在している。18世紀にバロック様式の館に改築され、その後ロココ装飾がファッサードに施された。19世紀末に美術品コレクターのシュトルノがこの家を買い取った。シュトルノ宅にはセーチェーニ伯爵や作曲家リストも滞在した。」

(「旅名人ブックス ハンガリー“千年王国”への旅」(日経BP社)より)

Lonely Planetでは、シュトルノーのことを19世紀のスイス・イタリア系の修復家一家(19th-century Swiss-Italian family of restorers)とあったのですが、日本の本ではどの本もコレクターとありました。

まあ、コレクターであるというのもあながち間違いではないですけどね。

観光案内所でもらったショプロンのミュージーアム・ガイドによると、シュトルノー家はもともとは貧しい煙突掃除の一家だったらしいのです。びっくりです。

1821年にキシュマルトン(オーストリアのアイゼンシュタットのこと)に生まれたシュトルノー・フェレンツは、芸術家としての才能があったのですが、家が貧しくて相応の教育を受けることはできませんでした。

フェレンツは1845年からショプロンの煙突掃除夫の親方のもとで働き、親方の死後、その未亡人と結婚します。まもなく彼は修復家として名をはせるようになり、1850年からウィーンで活躍し、ハプスブルグ家のために多くのモニュメントなどをデザインしました。1860年からハプスブルグ領土の昔のモニュメントの修復に着手しました。その中で有名なのが、ショプロンの聖ミハーイ教会と、パンノンハルマ修道院の付属教会と地下礼拝堂です。

聖ミハーイ教会は翌日、見学しに行きましたが、あいにく奥には入れませんでした。

1870年から、フェレンツは息子のフェレンツ(同名)とカールマンと一緒に仕事をします。

ただし彼は息子たちには、まず昔からのシュトルノー家の職業である煙突掃除夫の仕事をさせました。同時にアカデミーでも勉強させました。

シュトルノー一家は多くの財宝を集めて、修復しました。それがショプロンのシュトルノーの家「シュトルノー・コレクション」の始まりでした。

ショプロンのシュトルノーの家は、一家が収集したアンティーク家具の他に、シュトルノー一家自身の手になる家具や絵画もたくさんあります。他に、武具類、陶器やガラス・アートなど。

一家はこの家に1875年から1984年まで住みました。

(観光案内所でもらった“SOPRON MUSEUM GUIDE”より抄訳) -

中央広場のフォークアート・ショップ

扉の花模様のかわいらしいこと!

窓の向こうに見えるカロチャ刺繍と正面にぶらさがっている仮面にも惹かれました。

というわけで、この写真を撮った後に、店の中に入ってみました。

フォークアートの店というので期待していたのですが、並んでいる商品は、特にショプロンだから何か違うというわけでなく、ブダペストのフォークアートの店とあまり変わりばえしませんでした。

それでもフォークアートは、私が東欧に魅せられている理由の1つです。

楽しくウィンドウ・ショッピングさせてもらいました。

でも、おみやげはハンガリー最終日にまとめてブダペストのショップで買いあさるつもりです(それが誤算だったと分かるのは後日)。

なのでここでは何も買う気にはなれず、ポストカードを3枚買ったっきりでした。

商品をしげしげと眺めていた私がレジに持っていったのがポストカードだけだったからでしょう。おばさんが思わず「それだけ?」とつぶやいたのが聞こえてしまいました。

悪口とまでいかないのですが、そういうのだけ、ばっちり聞き取れてしまうものなんですよねぇ(笑)。 -

火の見の塔と、三位一体の像の背中

ハンガリー1美しい柱像といわれている三位一体の像。1701年建築。

ねじれた柱がいかにもバロックらしく、とても美しいです。

でもちょいと天の邪鬼な私は、こんな風に背中の方に魅力を感じてしまったりして。

もっとも、このアングルだと、背後に火の見の塔と、それから柱が黄金色の夕日を受ける様子もファインダーに収めることができるのが一番の理由です。

火の見の塔は、このショプロン1日目の午後に入ろうと思えば入れたはずでした。

しかし、シュトルノーの家を見学した余韻にひたり、こんな風に中央広場での写真撮影に夢中になり、さて、そろそろ塔にでも行くか、と思ったときには、最終入館を5分ほど過ぎていました。

ううーん。何やってるんだ私、と頭を抱えたものです。

でも明日1日まだあるからいいんです。

ブダペストに戻る直通の急行列車は、ちょうどよい時間のものは要予約でしたので、ブダペストに着いた翌日にすでに予約済みです。

18時12分発の列車を予約したので、朝、ペンションをチェックアウトした後、荷物を預けて、余裕を見て16時半くらいまでは観光できるはずです。 -

おくるみに入ったような聖母子像と、バロックらしい装飾のある館

鉱物博物館の一部

青い壁の美しいバロック様式の館は、エステルハージ宮殿の一部を移設したものだそうです。

エステルハージ宮殿といえば、濃い黄色のテレジアン・イエローが印象的だったのに、青い館だなんて、不思議な気がします。

鉱山博物館は、「地球の歩き方」によると「古代から現代にいたる鉱業の歴史を展示」とあったので、今回のショプロン観光ではカットしました。

ちょっとは面白そうだと思ったのですが、時間は限られているのですから、より興味を引く博物館を優先させた方がいいと思ったのです。

しかし、後でハンガリー政府観光局HPのステップ・バイ・ステップをひっくり返してみたら、「鉱山業の歴史や工芸美術品への鉱物の応用などの資料が展示」とありました。

むむむ。「工芸美術品への鉱物の応用」!?

むむむ。私の大好きな分野ではないですか。むむむ。むむむ。むむむ。

もっとも、観光案内所のミュージーアム・ガイドによると、ハイライトは中に入って見学できる坑道シャフト(エレベーター)や中世の坑道のようです。

また、採掘機械の模型もあるそうです。またハンガリーの鉱業史のフィルムもあるそうです(夏季のみ)。

鉱物博物館の展示は2001年ミュージーアム・イヤー賞を受賞したそうです。

また中庭にはバロック様式のミュージック・パビリオンがあって、ひと休みするのに良い場所のようです。 -

中央広場のすてきな建物

中はレストランのようでしたが、とても素敵な建物です。

しかし、これは建物だけではなく、いい具合に人影が入るのを待って撮りました。

夕方で人通りが少なくなっていたため、人が通るのを待つのには辛抱が要りました。 -

オルショヤ(Orsolya)広場のオルショイタ教会(聖ウルスラ教会)とマリアの噴水

オルショイタって誰?

と思ったのですが、どうやらハンガリー語で聖女ウルスラのことのようです。

観光案内所でもらった英語・ドイツ語・ハンガリー語の地図で照らし合わせて分かりました。

この教会には、翌日に入ることができました。

がんばって通行人がいい具合に入る写真を撮りました。

この広場は中央広場と違って、夕方でも家路に急ぐ人々がたくさん通ったので、シャッターチャンスはたくさんありました。

でも、写真は撮れば撮るほど、注文がうるさくなってくるものです。

何枚も撮った後で、これならいいかな、と1枚だけ残したのですが……翌日、もっと明るい昼間にこの広間の写真を撮ることができたので、その1枚は、メモリの節約のため、削除してしまいました。

街角写真は何枚も撮りたくなってきりがないので、少しでも気に入らなかったら、どんなに苦心した写真でも思い切って削除する───そう決めていましたから。

他にも、すてきな館の写真を撮ったのですが、もうだいぶ暗かったのでどこか色がくすんでいました。なので翌日に撮り直し、代わりにこの日に撮った写真は削除してしまいました。

ショプロンは夜景も素敵らしいのですが、いつものとおりこの日も昼食を食べていなかったため、18時半すぎ、旧市街を通り抜け、そろそろ暗いので町中の写真撮影を切り上げるか、と思ったとたん、今度は頭の中は夕食のことでいっぱいになってしまいました。

ショプロンでの夕食は、宿泊するペンション「イェグベレム・フォガドー」の併設のレストランが地元でも人気だというので、そこで食べることに決めていました。

そして、予定どおりペンション併設のレストランで夕食をすませたところで20時近く。

同じ建物の中に休める部屋が待ち構えているものですから、寒い街中にもう一度出て行く気力がなくなってしまいました。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

まみさんの関連旅行記

その他の都市(ハンガリー) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

その他の都市(ハンガリー) の人気ホテル

ハンガリーで使うWi-Fiはレンタルしましたか?

フォートラベル GLOBAL WiFiなら

ハンガリー最安

381円/日~

- 空港で受取・返却可能

- お得なポイントがたまる

0

12