2023/04/14 - 2023/04/14

505位(同エリア1812件中)

zenkyou01さん

- zenkyou01さんTOP

- 旅行記426冊

- クチコミ2189件

- Q&A回答1件

- 442,270アクセス

- フォロワー38人

この旅行記のスケジュール

2023/04/14

-

徒歩での移動

北条氏政・氏照の墓から小田原駅まで

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

小田原散策(2) 神奈川県小田原市 全行程5時間5分 小田原駅~(8分)大稲荷神社・福泉寺・高長寺(25分)~(11分)本誓寺・鳳巣院(9分)~ (5分) 桃源院・浄永寺(20分)~(7分)養林寺・城山第一公園・養詫寺(21分)~(31分)八幡山古郭跡(2分)~(23分)報徳二宮神社・小田原市郷土文化館・御感の藤・お茶壷郭・昼食(32分)~小田原城内(27分)~(10分)山角天神社・大久寺・居神神社・光園寺(29分)~(41分)北条氏政・氏照の墓(2分)~(2分)小田原駅

「日時」2023年4月14日

「アクセス」JR東海道線小田原駅

「参考案内書」小田原ガイド協会発行小田原市街地図

- 旅行の満足度

- 4.0

- 観光

- 4.0

- 同行者

- 一人旅

- 一人あたり費用

- 1万円未満

- 交通手段

- 私鉄 徒歩

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

北条早雲公像 駅西口の正面に建っています。十六世紀、関東の覇者となった後北条氏の初代です。筆者が子供のころ、早雲は一介の素浪人から戦国大名にのし上がった下剋上の典型と本に書いてありましたが、現在では室町幕府の要職を務めた伊勢氏の支流出身であることが通説となる。本名は伊勢新九郎盛時(長氏)で、盛時死後、北条第二代氏綱の時代に、北条早雲と名付けられたようです。1590年、北条氏が豊臣秀吉に敗れるまで、小田原城を主城として、北条氏綱・氏康・氏政・氏直と五代続く

-

大稲荷神社鳥居 創建は1582年、御祭神は宇迦之御魂命、田中大中です。武田信玄の臣曲渕庄左衛門が稲荷大明神を祀ったのが始まりで、1705年小田原城主大久保忠増が現在地に勧請する。一の鳥居を潜ると正面石段の上に、境内社愛宕神社本殿、その左に錦織神社があります。左手石段を登り、鳥居を潜ると正面に大稲荷神社拝殿、左手に田中稲荷神社元宮、その他正一位大鈴稲荷大神、医療稲荷社等があります。境内にうり坊弁慶と名付けられた、いのししが飼われています

-

福泉寺本堂 曹洞宗の一寺、創建は不詳、十五世紀、開基は陽林宗春居士、開山は巨山秀叡和尚、本尊は釈迦如来像です。山門を通ると正面に本堂、満願弁財天尊があります

-

高長寺本堂 曹洞宗の一寺、創建は1900年、後北条氏時代創建された高源院(北条氏綱娘山木御大方の開基)と長吉寺が合併してできた寺です。本尊は釈迦如来像です。立派な薬井門の山門を潜ると、正面に本堂、地蔵堂があります。墓地に入る手前に六地蔵があります。墓地には北村透谷の、浅田兄弟の兄鉄蔵の墓があります

-

高長寺北村透谷の墓 明治時代の近代浪漫主義文学の先駆者として活躍した文学者です

-

浅田兄弟兄鉄蔵の墓 江戸時代最後の幕府公認の仇討ちとして、文政の曽我兄弟ともいわれた浅田兄弟の兄鉄蔵です

-

本誓寺本堂 浄土宗の一寺、創建は1504年、開基は藤枝某、開山は伝蓮社曜興西冏信公、本尊は阿弥陀如来像です。山門を通ると、正面に本堂があります

-

鳳巣院本堂 曹洞宗の一寺、創建は不詳、寺伝には開基土肥實平(1304年卒)、開山は天祐宗根和尚(1547年卒)とあり、年代に齟齬がある。本尊は薬師如来像です。山門を通ると、六地蔵、聖観世音菩薩像、本堂があります。小田原七福神の寿老人が祀られています

-

桃源寺本堂 曹洞宗の一寺、創建は不詳、十六世紀前半、大久保忠世(徳川十六神将天王の一人)のひ孫忠職の姉(法名桃源院)が夫里見忠義を弔うために建てたお寺です。開基は桃源院、開山は能山耳芸和尚、本尊は釈迦如来像です。山門を通ると、正面に本堂があります

-

浄永寺本堂 日蓮宗の一寺、創建は1282年、開基は風祭光秀、開山は日行和尚、本尊は三宝祖師像です。山門を通ると、稲荷堂、日蓮上人像、本堂、七面堂、浄光観音像、北条氏康書状の写し碑があります

-

永久寺本堂 臨済宗妙心寺派の一寺、創建は不詳、十七世紀初め、開基は大久保忠職、開山は浮山詔圓和尚、本尊は釈迦如来像です。山門を通ると本堂があります

-

養林寺本堂 曹洞宗の一寺、創建は十六世紀初め、開山は大州梵守和尚、本尊は薬師如来像です。山門を通ると、白菊大神、六地蔵、本堂があります

-

城山第一公園 この辺りは北条氏綱の孫娘香沼姫の屋敷跡と言われ、発掘調査の結果、弥生時代中期・後期の住居跡、土器、石鍬が見つかっています

-

養詫寺本堂 浄土真宗大谷派の一寺、創建は1616年佐賀県唐津に創建、その後、藩主の転封により小田原に移転、開山は真暁法師、本尊は阿弥陀如来像です。山門を通ると、正面に本堂があります

-

八幡山古郭 江戸時代の小田原城の本丸は現在天守閣のあるところですが、戦国時代の本丸は現在の天守閣あたりと、現在県立小田原高校が立っている辺りにあった八幡山古郭の二か所だったようです。高校の校舎建て替え時に発掘調査した結果、本曲輪、西曲輪、曲輪を囲む障子堀が見つかっています(今は埋め戻されています)。またあわせて、古墳時代前期の埴輪も出土しています

-

報徳二宮神社二宮尊徳翁像 江戸時代後期の経世家、農政家、思想家で、小田原藩や日光神領をはじめ多くの諸家、所領の復興に尽くした。少年時代に、薪や草鞋作りをして一家の生計を立てたという話は有名です

-

報徳二宮神社拝殿 創建は1894年、御祭神は二宮尊徳です。第一鳥居を潜ると二宮尊徳翁像、第二、第三鳥居を潜ると、神池、祈禱殿、本殿があります

-

小田原城小峰廓北堀 戦国時代北条氏によって造成された古い空堀で、小峰廓(現在報徳二宮神社があるところ)の北にある空堀です。石垣を使用しない、土塁と空堀による、戦後期時代以前の防御施設です

-

小田原市郷土文化館 市内の歴史・文化・自然に関する資料を収集し、その保管・保存を図るとともに、資料の展示公開、調査研究、普及活動を実施している

-

御感の藤 小田原藩主大久保氏の愛玩の藤で、市内の西村氏が、買い育てたといわれています。大正天皇が皇太子時代にこの藤棚の下で、花弁が肩に降りかかり、「見事な花に心なきことよ」と感嘆されたことから御感の藤と呼ばれるようになりました。樹齢200年と推定されている

-

冠木門と馬出門 馬出門は三の丸から二の丸に入る登城ルート二ある門で、写真の手前が内冠木門、奥が馬出門でお互いが直交しています。左手広場が桝形空間で、三者で桝形虎口を形成しています

-

本丸の巨松 神奈川名木百選の一木です。天保年間の雑誌に「ご本丸に七本松という老松・・・」とある松の生き残りと思われる。城址内最古の巨木で、樹齢400年、樹高30M、胸周囲5.3M、クロマツです

-

天守閣 本丸には正門にあたる常盤木門と北側の鉄門がありました。本丸には天守閣と本丸御殿がありました。本丸御殿は、本来城主の住まいですが、小田原城では徳川将軍の宿所の役割を担っていました。1703年の地震により倒壊後再建されていません。天守閣については明治3年に解体 、昭和35年に再建されました

-

清閑邸 福岡藩黒田家第十二代藩主黒田長知の長男で、貴族院副議長を30年ほど勤めた侯爵長成の別邸です。非公開です。このあたり一帯は4000年前の縄文時代中期・後期の土器や石器が採取されています

-

山角天神社拝殿 創建は不詳、御祭神は菅原道真です。鳥居を潜り、石段を登ると境内社夜叉神社と拝殿があります。八重桜が満開に咲いています。童謡「通りゃんせ」の発祥の地といわれています。川越市にある三芳野神社にもあります

-

大久寺本堂 日蓮宗の一寺、創建は1591年、開基は大久保忠世、開山は自得院日英和尚、本尊は阿弥陀如来像です。大久保家の菩提寺です。薬井門の山門を潜ると本堂があります。墓地には大久保一族の墓があります

-

大久保一族の墓 徳川十六神将の一人、大久保忠世をはじめとする大久保一族の墓です。写真右から三基目が忠世、二基目が子忠隣、右端は孫忠常の墓です

-

居神神社拝殿 創建は1520年、後北条第二代北条氏綱が建立した神社で、御祭神は鎌倉幕府の中核を担った三浦氏の子孫三浦義意です。鳥居を潜ると、子安地蔵尊、水神社、北条家家訓の碑、厄除け不動明王、聖徳太子堂、古碑群、金毘羅神社、神楽殿、八幡神社、拝殿、本殿があります

-

光園寺本堂 浄土真宗本願寺派の一寺、創建は1651年、開山は覚円和尚、本尊は阿弥陀如来像です。山門を通ると、正面に本堂、梵鐘のない鐘楼があります

-

小田原駅跡 明治29年、豆相人車鉄道が開設された際、ここ早川口が小田原駅となった。大正11年、国鉄熱海線が真鶴まで開通したことにより、任務を終える

-

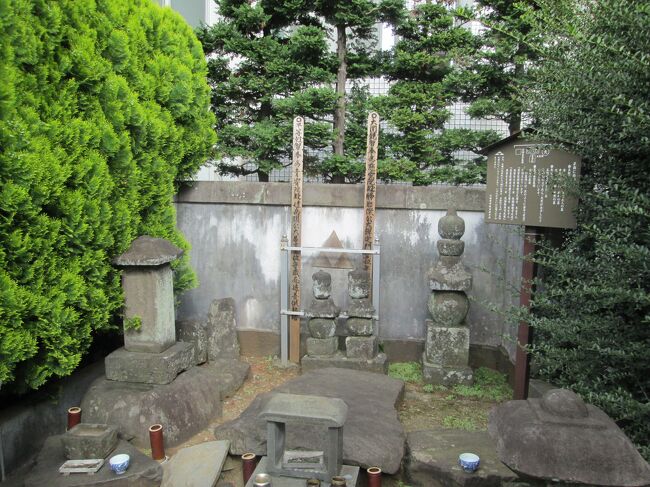

北条氏政・氏照の墓 後北条氏第四代北条氏政と氏政の弟氏照(八王子城城主等)の墓です。1590年、豊臣秀吉の小田原攻めに敗れ、氏政・氏照は自刃する

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

小田原(神奈川) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

31