2023/09/30 - 2023/09/30

308位(同エリア329件中)

gianiさん

- gianiさんTOP

- 旅行記238冊

- クチコミ54件

- Q&A回答0件

- 808,559アクセス

- フォロワー16人

この旅行記のスケジュール

もっと見る

閉じる

この旅行記スケジュールを元に

宗像大社の祭神である宗像三女神は、日本書紀で道主貴(最も尊い神)に位置付けられる存在です。(ほかは、伊勢神宮の天照大神/出雲大社の大国主命のみ。)

天照大神は、孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)へ地上への降臨させ、地上の統治を命じました。この神勅は天孫降臨と呼ばれ、日本国憲法発布まで我が国が皇室をいただく根拠となりました。天孫降臨に先立ち、天照大神の命を受けて降臨し、統治基盤を整備したのが宗像三女神です。

宗像大社の宮司を務めた豪族宗像氏は何故国家の重要ポジションに就いたのか?境内の位置する3つ宮から紐解きます。

ひと筆書きの位置情報も参考にしてみて下さい。

出雲大社/大国主命の旅行記↓

https://4travel.jp/travelogue/11801656

- 旅行の満足度

- 4.0

-

旅のはじまりは、福間駅。

宗像市に隣接する福津市の観光案内所が入ります。

ここからバスに乗ると、沿道から新原奴山古墳群が見えるからです。

※本数/料金共に、東郷駅からのアクセスが一般的。公共交通の孤島、新原奴山古墳群へのアクセスは、最寄りバス停から徒歩で1.5kmの道のりです。福津市行政観光情報ステーションふっくる 名所・史跡

-

宗像神社のそばにあるガイダンス施設で、まずはお勉強。よほどの神社マニアでない限り、予備知識が必須かと。

-

宗像大社

日本神話に登場する日本最古の神社の一つです。天照大神の三女神(田心姫神/湍津姫神/市杵島姫神)を祀り、皇室と同じ先祖に辿り着きます。

三つの宮(沖津宮/中津宮/辺津宮)を総称して、宗像大社といいます。 -

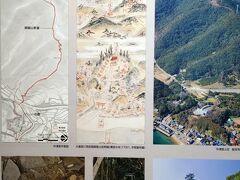

位置関係

3つの宮は一直線に並び、その延長線上には釜山/金海といった都市があります。このことから、九州本土の宮が、最後に成立したとわかります。

沖ノ島の沖津宮、大島の中津宮、九州本土の辺津宮という並び方で、直線距離にして57kmです。朝鮮半島との交易と関係が深いと思わせる配列です。 -

由緒:天照大神と弟の誓約

天高原(天界)に住む天照大神は、天地に甚大な被害を与えたために追放された弟(スサノオ)が来ると訊き、武装して対峙します。スサノオは、争う意志がないことを証明するために誓約(うけい)をします。

まず天照大神がスサノオの持っていた剣を嚙み砕くと、三人の女神が誕生します。続いてスサノオが天照大神の勾玉を噛み砕くと、五人の男神が誕生します。

こうして、宗像三女神(田心姫神/湍津姫神/市杵島姫神)が誕生します。

五人の男神のうち、アメノオシホミミは神武天皇の先祖になります。

※誓約は占いの一種で、スサノオから誕生した神が男だったために、スサノオに争う意志がないことが証明されます。 -

由緒:つづき

後に、天照大神は宗像三女神へこう言います。「ニニギ(アメノオシホミミの息子。神武天皇は曾孫)を助けるなら、彼の子孫(歴代天皇)によって祀られるであろう。」

三女神は、天高原から地上(沖ノ島/大島/宗像)へ降臨して、海北道中(大陸と九州を結ぶルート)を守ることで、ヤマト政権と大陸間の交易をサポートします。宗像大社は庇護を受け、手厚く祀られます。

宗像大社は、由緒が記紀(古事記/日本書紀)に記されている希少な存在です。 -

実際の歴史

玄界灘の沖ノ島で、航海の安全を願った信仰を起源としています。時代と共に発展/体系化されて、大島や九州本土でも祀られるようになりました。

宗像信仰は地元の豪族が起源で、古墳時代には、日本統一を目指すヤマト政権と連携しました。日本最初の国際港として、大陸との交流(航海)を支えました。

沖津宮(沖ノ島)の祭神は田心姫で、タゴリヒメ/タギリヒメという名称には航海の安全を左右する”霧”に由来します。中津宮の湍津(タギツ)姫は、たぎる(潮流が速くて渦巻く様子)に由来するとされます。玄界灘は波が荒く、航海には危険が付きものでした。 -

企画展

宗像氏が歴史の表舞台に出る経緯を、交流/墓制/青銅器の3つの観点から捉えます。 -

弥生時代前期

最先端の技術を持つ大陸との交流で、対馬海流沿岸は有利な立場にありました。宗像海人もその一つです。この時期の交流を同定する出土品として、土塤(とうけん)があります。 -

土塤(とうけん)

中国を起源とする土笛で、稲作に伴う儀式で使用されたと考えられています。専ら日本海沿岸(宗像~丹後半島)で、弥生時代前期の遺跡(宗像では光岡長尾遺跡等)から出土します。 -

弥生時代初期

田久松ヶ浦遺跡では、石槨墓(せっかくぼ)と呼ばれる朝鮮半島南部と関連の深い形式が出現しています。副葬品からは、埋葬者の格差が顕著に表れ、有力者/有力集団が出現していたことが見て取れます。 -

弥生時代中期

朝鮮半島系の青銅器が、九州北部の小平野の遺跡で出土しています。首長にとっての宝器でした。前期に登場した有力集団が成長し、クニづくりが始まったことを示しています。宗像では、田熊石畑遺跡が注目遺跡です。 -

これからは、常設展です。

-

古墳時代

4世紀後半に、宗像大社のある釣川流域に宗像氏による大型の前方後円墳が築かれています。このことから、ヤマト政権と深くかかわり、政権を支えていたことがわかります。5世紀以降は玄界灘入海の津屋崎古墳群へ移動し、より多くの人の目に付くようになっています。

古墳群からの発掘品は、沖津宮で発掘されたものと対応しており、宗像氏の墳墓であることの根拠となっています。 -

沖ノ島(沖津宮)

航海安全の祭祀が始まった場所です。島全体が境内(神域)となっており、田心姫神の嫉妬を招かぬよう、女性の立入が禁止されています。神職(1名)が10日交代で勤務します。たとえ冬でも、必ず海で脱衣/水浴してから上陸します。島で見聞きしたことは一切口外せず、島から何も持ち出さないようにと言われています。 -

沖ノ島祭祀の歴史を見ていきます。

4~8世紀の600年間に渉る出土品(10万点)から、沖ノ島祭祀がヤマト政権の国家行事として行われていたことが見えます。古くから大陸と行き来していた海人族の宗像氏は、航海術と外交術を以てヤマト政権で重用されました。航海には大きな危険が伴うので、祭祀(神頼み)も大事なエレメントでした。

出土品のうち8万点は国宝指定で、宗像大社の宝物館に所蔵されます。別名、海の正倉院。 -

岩上祭祀遺跡(4c後半~5c中頃)

東アジアとの交流が活発になると、岩の上に祭祀遺跡が出現します。岩の隙間に、鏡/剣/勾玉が並べ置かれた状態で発見されました。アイテムは、天皇家三種の神器と一致している点に注目できます。5世紀中頃の祭壇では、鉄鋌(朝鮮半島から輸入した鉄ブロックで短冊状、鉄器の原料。)も見つかっています。 -

三角縁神獣鏡(3c 複製)

中国製で、不老長寿の道教思想に基づいた模様です。

国家が、全国各地の豪族に配布したものの一つです。 -

岩陰祭祀遺跡(5c後~7c)

岩の上から、岩が突き出た部分の下へ移動します。奉献品として、舶来の鉄製武具や金銅製馬具も現れます。

日本書紀によれば、486年に雄略天皇は新羅親征を計画しますが、宗像三女神の神託(お告げ)により中止します。 -

金銅製杏葉(6c後半 模造品)

馬の横腹~尻にかけて飾られる金具です。写真は、発見時の様子を再現したものです。 -

金製指輪(5-6c 複製)

純金製で、細かい細工が施されています。慶州(新羅の首都)で同じものが発掘されており、当時の交流の広さを窺わせます。 -

カットグラス碗(5-7c 複製)

中東のササン朝ペルシア産で、シルクロードを経て届きました。切子技術を伴います。 -

半岩陰/半露天祭祀遺跡(7c後半~8c前半)

古墳の副葬品と共通する奉献品はなくなり、祭祀目的に製作されたものだけになります。注目すべきは、伊勢神宮の神宝と共通するもの(琴/紡織具)が含まれる点です。年代も飛鳥/奈良時代となり、統一国家の時代です。 -

金銅製龍頭(6c 複製)

東魏(中国 南北朝時代)のもので、写真奥のように貴人の頭上に竿で下げて使用しました。海を渡って宗像に伝わるまでのタイムラグが、リアル感を強めます。 -

露天祭祀遺跡(8~9c)

儀式の舞台は平坦地に移り、奈良三彩のような国家との繋がりをあらわすものと宗像独特の奉献品が出土されます。 -

奈良三彩小壺(8c 複製)

3色(白/緑/黄褐)の釉を使用したもので、中国伝来の技術を朝廷が昇華した国産品です。貴重なものだったので、国家祭祀など特別な時にだけ使用されました。 -

金銅製高機(8-9c)

48×17cmのミニチュアですが、実際に糸をかけて織ることがきます。高機(たかはた)の名称ですが、実際は1世代前の地機(じばた)と呼ばれる機織機です。伊勢神宮の神宝と共通します。

福岡藩主黒田長政が禁忌を破って福岡城の蔵へ移しましたが、祟りが続き直ぐに返却したという伝承があります。 -

遣唐使航路の変更

7世紀に、国家による宗像と朝鮮半島を結ぶ玄界灘ルートは、対外情勢の変化で終焉します。663年に始まった白村江の戦いでは同盟国の百済が滅亡し、朝鮮半島への足掛かりを失います。676年には、新羅が唐に勝利して朝鮮半島を統一、以降も遣唐使が唐の敵国新羅を経由できなくなります。

702年に再開された遣唐使は政情から五島列島/鹿児島を経由し、宗像は沿岸の通過点に降格します。894年の政策で国家使節が大陸へ派遣されることはなくなり、沖ノ島での発掘物は途絶えます。 -

続いて、中津宮のある筑前大島へ向かいます。往復1,000円超の高額航海です。

大島 自然・景勝地

-

大島港へ到着。

大島港渡船ターミナル 乗り物

-

中津宮

祭神は、宗像三女神の湍津姫命。宗像大社中津宮 寺・神社・教会

-

天の川を渡って、参道を進みます。

-

拝殿がお出迎え。

-

本殿は、棟札の年号から1655年築とされます。

屋根の鰹木の断面は、四角と丸の二種類(陰と陽)があり、

3本が束になっているのは宗像三女神を表しています。 -

境内には、天の川と織姫神社が。日本の七夕発祥の地と言われています。

-

大島の七夕伝説

朝廷の命を受けた貴族の若者が、中国へ赴いて機織りの上手な女性を数名スカウトしますが、帰国の道中に機織女の一人と恋仲になります。機織女たちは宗像大社辺津宮に預けられます。男は都から思いをはせていましたが、ある晩宗像女神から信託を受け、官を辞して中津宮で神官として仕えます。

天の川のきれいな或る晩に手桶の水を見つめると、彼女の顔が映り、二人は黙って見つめ合いました。こうした出来事が毎年続き、いつしか二人の姿は中津宮/辺津宮から消えてしまいました。二人は結ばれたとも、別々の地へ裂かれたとも伝わります。

記紀の阿知主の件を元ネタにしているとしか思えない内容です。 -

境内は御嶽山も含まれ、山頂付近は湍津姫命が降臨した場所とされます。ここが中津宮発祥の地でもあります。

御嶽山 自然・景勝地

-

摂社の御嶽神社周辺では、7後半-9世紀にかけての露天祭祀遺跡があり、沖津宮の発掘物と対応する物が出土しています。

沖ノ島とのタイムラグは、663年の白村江の戦いで遣唐使の航路が朝鮮半島経由の北路から五島列島経由の南路に代わり、大島付近が航路と被るようになったために、新たに大島でも祭祀を行うようになったからとされます。御嶽神社 寺・神社・教会

-

島を縦断して、北側に出るとワイルドな光景が。

全面が玄界灘です。 -

厳しい季節風で、表面の植生が櫛で梳かしたように流れるような模様を作っています。荒波を作り出す風の仕業です。

神社が見えます。 -

沖津宮遥拝所です。

階段手前の石は案内板で、1750年に設置されました。 -

47km沖合にある沖ノ島の方向を向いて建っています。扉は年に二度の沖津宮大祭時にだけ開かれます。一般人が沖津宮に最も接近できるスポットで、沖津宮の拝殿に相当します。

-

遅くとも18世紀には機能しており、漁師の妻たちが沖で漁をする家族の無事を願って祈る場でもあります。

宗像大社沖津宮遙拝所 寺・神社・教会

-

遥拝所の裏から、沖ノ島方向を撮影。

晴天でしたが、霞んでいて、沖ノ島は見えませんでした。 -

再び南側へ。

室町時代の連歌師飯尾宗祇が、歌にも詠んだ夢の小夜島。夢の小夜島 自然・景勝地

-

その向かいには、大島交流館が。大島と中津宮について学べます。

-

島を縦断する道路沿いには、唯一の寺院である安昌院が。境内には、安倍宗任の墓があります。安倍宗任は奥州藤原氏の清衡の伯父にあたり、前九年の役で敗れてここへ流され、1108年に77歳で死亡しました。安倍晋三首相は、宗任を祖とする44代目の子孫とされます。

1911年まで、大島は流刑地でした。とはいえ監禁されるのではなく、宗任のような教養ある人物は島民の勉強を見たり、島民の漁業を手伝うといった生産的な形で生活しました。 -

沖津宮遥拝所近くには、旧日本軍が建設した道路も。日露戦争の日本海海戦に備えて見張り所が設けられ、バルチック艦隊の進路を監視しました。昭和期には砲台も築かれました。

-

大島島民の生業は漁業で、沖ノ島周辺は豊かな漁場、沖ノ島は重要な漁業基地でした。昭和になると、沖ノ島に魚を保存する冷蔵庫などが設置され、一年の半年は沖ノ島で生活していました。漁師の生活は沖ノ島が大きく関係(海の恵み(漁獲)/漁の安全)し、禁忌を厳格に守り宗像三女伸を篤く信仰しました。1960年頃まで沖ノ島で寝泊まりしました。10/1の例大祭でも、大きな役割を果たします。

-

湊付近は、少し街っぽいです。

-

こんな不思議な光景も。

-

宗像市に編入される前は、大島村だったみたいです。

-

市営の渡船で本土へ戻ります。

大島渡船 (おおしま しおかぜ) 乗り物

-

一日の運行本数が少ないので、計画性が重要です。

神湊港渡船ターミナル 乗り物

-

バスで、辺津宮へ。

-

九州本土にある辺津宮は、市杵嶋姫(いちきしまひめ/いつきしまひめ)を祭神とします。祭神の名称は、神居付く島/神を祀る島を意味する音です。

-

中津宮と同じ時期に祭祀が始まりました。

現在も、海上/交通安全の神様として大勢の信仰を受けます。

余談ですが、お馴染みの自動車用交通安全のお守りは宗像大社が発祥です。 -

拝殿は1590年築で、国重文指定です。

秀吉の九州平定で配置された小早川隆景によって再建されました。 -

奥の本殿は1578年築で、同じく国の重文指定。

-

社殿右側にある通路から丘を上り、高宮へ行きます。

-

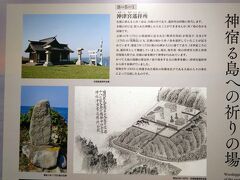

高宮祭場

社殿右斜め前にある小高い丘には、辺津宮の社殿が構築される以前の祭祀形態である「神籬(ひもろぎ)」の祭場があります。市杵嶋姫が降臨した場所とされます。 -

神道の根源である自然崇拝を今に伝える、全国でも稀な古代祭場です。

神籬は、木々を表現する言葉です。

社殿がなく、露天というのが印象的です。 -

二社神社(第二宮/第三宮)

本殿奥には、沖津宮/中津宮の祭神を祀る摂社があります。社殿は、伊勢神宮の古い社殿(25年ごとに遷宮する際のお古)を使用しています。宗像大社(辺津宮) 寺・神社・教会

-

周囲の風景

右に写る釣川流域に位置します。辺津宮の名前から分かるように、当時は津(船着場/港町)でした。中世までに堆積と海退によって現在の景観になりました。 -

大社の神宝館には、国宝指定のお宝などが展示されています。残念ながら当日は展示品入れ替えで、金製指輪しか見られませんでした。そのかわり無料開放でした。

宗像大社神宝館 美術館・博物館

-

再び、辺津宮に隣接する市営のガイダンス施設の展示を紹介します。

海の道むなかた館 美術館・博物館

-

九州本土の宗像氏の古墳群では、天皇家の三種の神器に対応する剣/勾玉/鏡が出土しています。国家祭祀についての記述は、(日本書紀によると)雄略天皇の治世465年に国家祭祀を行う勅使が宗像大社へ遣わされたことが記録されています。古墳時代は筑前一帯が勢力圏でしたが、飛鳥時代には筑後にも勢力を伸ばしました。

-

大化の改新以降は中央集権が進み、都と大宰府を結ぶ官道(当時の国道1号線)が辺津宮の南を通過し、九州本土の重要性が増します。

宗像郡は全国で8つしかない神郡に指定され、宗像神社の所領とされました。神郡を持つ神社は、伊勢神宮/出雲大社等の神社のみです。

宗像氏の尼子娘は天武天皇の后となり、皇室とも姻戚関係になります。両者の間には、後に宰相(690年)になる高市皇子が生まれています(654年)。

遣唐使廃止に伴い大規模な国家祭祀は終焉しましたが、宗像大神を国家鎮護の神とする信仰に陰りはありませんでした。その後も、国家祭祀のための勅使が遣わされた記録が続きます。 -

中世にかけて

宗像氏は、自ら開発した荘園を皇族に寄進し、現地の管理人となることで領地を保全します。世の中が物騒になると武装(武士化)し、宗像氏は領主としての立場を守ります。一方では、長年培った航海術と外交交渉を駆使して、日宋貿易で富を蓄えます。

武士として鎌倉時代は御家人、室町時代も幕府の家臣となります。 -

当時高値で取引された青磁が多く発掘されています。青磁は、元々は皇帝のみが使用できる貴重なものでした。福津市立津屋崎小学校構内にある在自唐坊跡遺跡は、渡航した唐人(中国人)が滞在するエリアでした。

-

阿弥陀経石(1195年 国重文指定)

宗像大社神宝館所蔵。宗像氏実の菩提を弔うために、南宋から輸入しました。表面には、南無阿弥陀仏…と経が刻まれています。

宗像氏実は王氏の娘と結婚し、息子の氏忠は張氏の娘と結婚して氏重が誕生しています。というわけで氏重には、中国人の血が3/4を占めています。

※博多商人も、地盤強化のために唐人と結婚する例が見られます。 -

戦国時代

少弐/大内/大友氏といった有力守護大名の登場を以て、宗像氏は彼らの勢力に従う地元勢力(国人)として活動します。唐津街道 赤間宿 名所・史跡

-

宗像氏の最期

宗像氏は、片脇城を本拠地に武士(領主)/大宮司として活動しました。大内氏を滅ぼした毛利元就の家臣となると、地域で有力な大友宗麟の攻撃を受けます。そんな中で家督を継いだ宗像氏貞(第80代大宮司)は蔦ヶ岳城を根城に、抵抗を続けます。大友宗麟は豊臣秀吉の援助を求めて、秀吉の九州平定が始まります。1586年に氏貞は嗣子も設けずして病死し、家系は断絶します。

九州平定後は小早川隆景が統治し、江戸時代は福岡藩の領地になります。教育大前駅の北側にそびえる城山は、宗像氏の城跡です。城山 自然・景勝地

-

江戸時代以降は、主要な氏子である鐘崎の海女が各地へ出稼ぎに出ました。出稼ぎ先は対馬海流に沿っており、縄文前期の土塤の出土範囲と酷似しているのが興味深いです。

鐘崎海水浴場 ビーチ

-

おまけ

出光興産の創業者で宗像市出身の出光佐三は、宗像大社を篤く崇敬し、改修工事などに多額の寄進をしています。名前を出すことを畏れたために、鳥居等に名前は記されていません。赤間宿には、佐三の生家があります。

次回は、宗像氏も守護を務めたことのある壱岐へ向かいます(前編/後編)↓

https://4travel.jp/travelogue/11857246

https://4travel.jp/travelogue/11857939

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

もっと見る

宗像・古賀(福岡) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

75