2023/04/02 - 2023/04/02

210位(同エリア369件中)

![]()

worldspanさん

- worldspanさんTOP

- 旅行記667冊

- クチコミ5669件

- Q&A回答107件

- 2,379,318アクセス

- フォロワー334人

神辺も山陽道の宿場町として栄え、本陣や白壁の町並みが今も残る町だ。広島では宿場町として知られているが全国ではあまり知られていないのではないだらうか。今でこそ神辺近辺では福山が栄えているが、江戸時代に水野勝成が転封される前は近辺では神辺が中心だった。神辺には神辺城という城が南北朝時代には築城されていた。

神辺城は毛利氏も統治しており。関ヶ原合戦後に、芸備福島正則が治めた。その時までは山陽道が走る神辺城周辺が中心だった。1619年に福島正則が改易後、備後国は水野勝成が統治することになった、水野勝成は譜代家臣で西国へ目を光らせる役割を担っていた。

水野勝成が福山城を築城後、近辺の政治的な中心部はふくやまにうつったが、神辺は宿場町として繁栄は続いた。その代表的な建物が神辺本陣だろう。神辺にはいくつか本陣があったが、現存するのはこの建物のみ。西国の大名たちは参勤交代で江戸に向かう際にこちらの本陣で宿泊していた。

-

岡山の矢掛から第三セクターの井原鉄道で神辺まで戻ってきた。神辺は山陽道と広島県北東部の東城から延びる東城路が交差する場所だったので古より栄えていた。

神辺駅 駅

-

そんな神辺にはいくつか寺院があるが、神辺駅から近い場所にあるのが光蓮寺。元は神辺の別な地にあったが1620年代から1640年代にこの地に移した浄土真宗の寺院だ。

-

寺院としての歴史は古く最澄の時代にまで遡り、最澄の弟子により創建されたと言われているのだから9世紀から10世紀まで遡るのではないだろうか。17世紀の様相を今に伝える歴史ある寺院だ。

-

神辺には神辺城がは1619年まであり、その歴史は南北朝まで遡る。

-

神辺も山陽道の宿場町として栄え、本陣や白壁の町並みが今も残る町だ。

神辺 名所・史跡

-

広島では宿場町として知られているが全国ではあまり知られていないのではないだらうか。

-

今でこそ神辺近辺では福山が栄えているが、江戸時代に水野勝成が転封される前は近辺では神辺が中心だった。

写真は旧菅波歯科 -

神辺には神辺城という城が南北朝時代には築城されていた。

華工房大阪屋 -

神辺城は毛利氏も統治しており。関ヶ原合戦後に、芸備福島正則が治めた。

-

その時までは山陽道が走る神辺城周辺が中心だった。

-

1619年に福島正則が改易後、備後国は水野勝成が統治することになった、

-

水野勝成は譜代家臣で西国へ目を光らせる役割を担っていた。

-

水野勝成が福山城を築城後、近辺の政治的な中心部はふくやまにうつったが、神辺は宿場町として繁栄は続いた。その代表的な建物が神辺本陣だろう。

神辺本陣 名所・史跡

-

神辺にはいくつか本陣があったが、現存するのはこの建物のみ。西国の大名たちは参勤交代で江戸に向かう際にこちらの本陣で宿泊していた。

-

本陣は残念ながら見学できなかった。

-

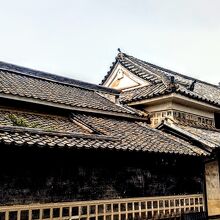

本陣の様子

-

三日市通りのようす

-

本陣の裏にある建物

-

本陣の裏

-

萬念寺

1619(元和5)年に萬念寺はこのちに移った。1747(延享4)年に本堂が再建されたのち、1854~1859年(安政年間)に修繕、1992(平成4)年に大幅な改築が行われた。

-

豊臣秀吉が九州へ向かう途中にこの地に立ち寄った記録が残されている。また、江戸時代には神辺本陣の立ち退き所に指定され、1863(文久3)年には、筑前国黒田家一行総勢1,053人の内、「萬念寺」には53人の付添衆が宿泊したとの記録がある。

-

光行寺

1216(建保4)年、親鸞聖人の直弟子・明光(めいこう)上人が多くの門弟を連れ沼隈郡山南(さんな=現福山市沼隈町中山南)の「光照寺(こうしょうじ)」を拠点に西国へ浄土真宗を広めた。約10年後の1227(安貞元)年、同じ山南に「東光坊(とうこうぼう)」を建立したが、これが「光行寺」の始まりといわれている。 -

そして、元和5(1619)年、福山藩主・水野勝成が拠点を神辺から福山へ移し、それに伴い福山城の東へと移され「光善寺(こうぜんじ)」となり、旧地の古城へは寛永元(1624)年頃に新たに1寺を建立して「光行寺」と称した。

-

福海と呼ばれる仕出し屋さん

-

きもの処 紅葉堂。築90年をこえる古い町屋で営む呉服店

-

昔ながらの建物が並ぶ

-

福山の宿場町でもあった神辺旭にある1910年に創業した酒蔵のお酒。

天寶一 名所・史跡

-

酒蔵の名前をそのまま冠しており、飲んでみるとそれも納得。

-

飲んだ瞬間、鼻をスーッと通っていくほのかなかおりが、とても良い。甘みは少なく癖も少ない

-

旧山陽道の様子

-

神辺の白壁のどおりには廉塾(れんじゅく)と呼ばれる江戸時代の儒学者・菅茶山によって備後に開かれた私塾が残されている。

廉塾ならびに菅茶山旧宅 名所・史跡

-

敷地内の講堂や寮舎があり、桟瓦葺、平屋建て、居宅は、桟瓦葺となっており、近世の地方における教育施設として数少なく、国の特別史跡になっている。

-

現在改修中

-

屋根の吹き替えも見ることができる。

-

旧宅も改修中だ

-

改修中の様子

-

全面的な工事だ。

-

-

福山市神辺でも駅から15分ほど歩いた本陣の近くにある和菓子のスイーツショップ。慶応元年に創業した老舗の店。

茶山饅頭総本舗 谷口屋 専門店

-

茶山まんじゅうお茶の味がする皮に白あんが包まれている。甘さも適度で皮の厚さも見事にマッチしている。おすすめのまんじゅう

-

宿場町らしい建物が並ぶ

-

観光地にはなっていないが散策を楽しむことができる。

-

昔ながらも邸宅

-

神辺の街歩きは楽しかった。

-

白壁の蔵

-

昔ながら白壁の町並みを見た後、福塩線で府中市へ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

もっと見る

この旅行で行ったグルメ・レストラン

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

46