2018/11/02 - 2018/11/02

12位(同エリア4076件中)

![]()

bunbunさん

- bunbunさんTOP

- 旅行記181冊

- クチコミ0件

- Q&A回答0件

- 589,667アクセス

- フォロワー875人

2015年7月5日にUNESCOの世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の一つ、旧グラバー住宅のあるグラバー園を見学してきました。ここには旧三菱第2ドックハウス、旧長崎高商表門衛所、旧長崎地方裁判所長官舎、旧自由亭、旧リンガー住宅、旧オルト住宅、旧スチイル記念学校等、長崎市内に点在していた洋風建築等が移築・復元されており、明治維新において重要な役割を果たした長崎の産業に加え、政治、経済、文化と関係する様々な展示品を見ることができます。

-

グラバー園の北側の駐車場に車を停め、グラバー通りを南に上ります。

-

さすがに異国情緒満点だ。

右に煉瓦塀の入口が。 -

煉瓦塀の上には「祈りの丘絵本美術館」、煉瓦塀には「1F こどもの本童話館」、2・3F 絵本の美術館」と書かれた看板があります。

-

祈りの丘絵本美術館。

角が円筒形に張り出した建物と、白い目地のカラフルな煉瓦塀が美しい。

屋根は瓦葺ですねえ。和洋折衷ってとこですか。

中には入りません。 -

振り返って見たグラバー通りと長崎湾。

-

前方に大浦天主堂が見えて来ました。

-

さらに南へ上ってきました。

左に大浦天主堂、右に旧大司教館、その間に旧羅典神学校が見えます。

中央の階段を上ると大浦天主堂へ行きます。詳細はhttps://4travel.jp/travelogue/11614397 をご覧ください。

グラバー通りはここで右(西)に方向を変えますが、ほんの数十メートル進むと左(南)にグラバー園入口があります。 -

旧大司教館のグラバー通り側にあったタイルの地図(1つ上の写真でも右下に小さく見えます)の一部。

北は左下、現在地は赤い矢印、その右の緑で塗られた部分がグラバー園です。

分かりにくかったら写真を拡大して見てください。 -

グラバー園入口。

階段ですね。 -

少し階段を上りました。

-

また少し階段を上りました。

道は2つに分かれ、左は階段、右はエスカレーターで、先で合流します。 -

こちらは階段。

-

こちらはエスカレーター。

当然こちらを使います。 -

幅の広い平坦な道路になりました。

左に小さな滝がいくつかあります。 -

滝

-

滝

-

北側が開けてます。

長崎湾も見えますね。 -

また上りです。階段とエスカレーターが並行してありますが、当然エスカレーターを使います。

-

エスカレーターを降りた所にあった案内図。

左がほぼ北です。

現在地は左下の赤い円の中です。

分かりにくかったら写真を拡大して見てください。 -

右側は管理事務所、その先に第1ゲート入場券販売所があります。

-

第1ゲートゲート入場券販売所。

-

第1ゲートゲートを抜けると階段です。

-

階段を上ると緩やかな上りの動く歩道があります。

-

動く歩道上から東に見えた長崎の街。

手前の左に尖塔がある建物は大浦天主堂です。 -

動く歩道を降りた所から見た旧自由亭(喫茶室)。

左端に僅かに見える銅像も含め、後で説明します。 -

少し南に進むと、また動く歩道があります。

-

動く歩道。

-

動く歩道を降りた所から見た、旧三菱第2ドックハウス敷地のコンクリート擁壁。

壁面に描かれたカラフルなモザイク画は有田焼陶板製で長崎港を象徴する船や錨等を表しているそうです。

右下は歴史の泉ですが、噴水は出ていませんねえ。 -

階段を上ると旧三菱第2ドックハウスです。

「ドックハウスとは、船が修理などのためにドックに停泊している間、船員たちが宿泊するための施設です。この洋風建築は、1896年(明治29年)に三菱造船所第二ドックの建造にともない、ドックの傍らに建築されました。明治初期の典型的な洋風建築であるこの建物は、1972年(昭和47年)に三菱造船株式会社(当時)より長崎市が寄贈を受けて現在地に移築復元されたものです。」

―説明板より(説明板に使われていた「船渠」という言葉は、分かり易いように「ドック」と書き換えています)―

建物の前(北西側)には池があり、その先は先ほどの擁壁で囲まれた展望広場になっています。 -

展望広場北西端から見た旧三菱第2ドックハウス。

-

展望広場北西端の花壇、長崎港、稲佐山。

-

展望広場北西端の花壇。

もう秋も終わりなんですがねえ。

花が綺麗に咲いているじゃありませんか。

やはり長崎は暖かいんですねえ。 -

展望広場北西端から望遠で見た稲佐山方向。

上の茶色の建物は、昨夜宿泊した稲佐山観光ホテルです。 -

旧三菱第2ドックハウスのベランダにやって来ました。

この後中央の入口から中に入ります。 -

入った所に世界遺産の説明板。

2015年7月に登録されました。 -

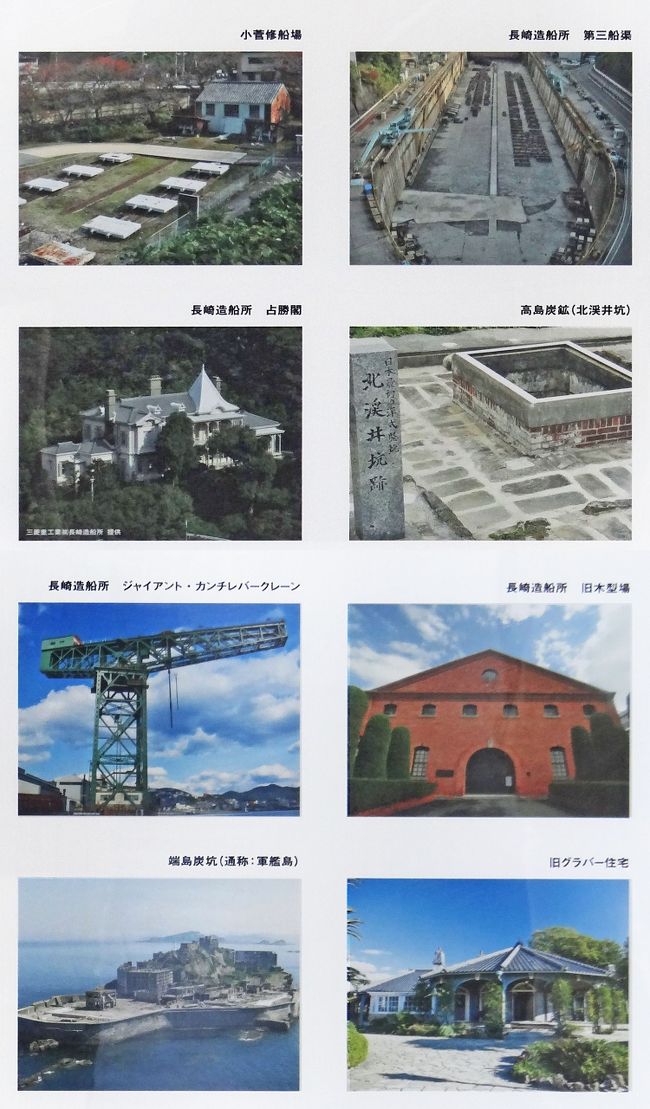

世界遺産、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」は8つのエリア、全23資産より構成されており、そのうちの1つのエリアが長崎で、その内訳はこの写真の左上から下へ、小菅修船場、長崎造船所 占勝閣、長崎造船所 ジャイアント・カンチレバークレーン、端島炭杭(通称:軍艦島)、右上から下へ、長崎造船所 第三船渠、高島炭鉱(北渓井杭)、長崎造船所 旧木型場、旧グラバー住宅です。

-

製鉄・製鋼、造船、石炭産業等の説明板。

ご興味のある方は写真を拡大してお読みください。 -

「日本に西洋技術を伝えた、グラバーのビジネス拠点。」の説明板。

見やすいよう、説明板の配置をアレンジしてあります。

ご興味のある方は写真を拡大してお読みください。 -

2階にやって来ました。

-

カティーサーク(Cutty Sark)。

1869年、イギリスで建造された紅茶運搬用大型快速帆船(ティー・クリッパー、Tea Clipper)です。 -

いろいろなところでよく見かける坂本龍馬の写真。

「坂本龍馬の等身大写真

[坂本龍馬は当時としては大柄で、身長173 cmであったとされています。]

この写真は、慶応2年(1866年)坂本龍馬が京都から長崎に来た時に、我が国写真界の草分け的存在である上野彦馬の写真館「上野撮影局」(日本初の写真館)で撮影された写真がもとになってきます。

当時の写真技術では印画紙がなく、写真機で撮影したガラス版(湿板)がそのまま完成品となっていました。

もとになった写真の原本は、高知県立坂本龍馬記念館に所蔵されているガラス版(写真原版)から等身大に拡大された写真で、平成13年6月2日、高知市から長崎市が寄贈を受けたものです。」

―説明文より―

「長崎と龍馬

幕末の志士の代表の一人とも言える坂本龍馬。

彼は土佐藩を脱藩後、幕臣勝海舟の門人となり、1864年(元治元)には海舟に随行して長崎に初めてやってきます。これをきっかけに長崎と龍馬の関係が始まります。

1865年(慶応元)亀山社中の結成。社中が手掛けた仕事の一つの中には近藤長次郎がグラバーから薩摩藩名義で木造蒸気船ユニオン号を購入した記録があります。

1867年(慶応3)龍馬は敵対していた土佐藩の後藤象二郎と長崎の料亭「清風亭」で会談をし和解。

その後経営困難になっていた亀山社中に替わり土佐藩公認の組織 海援隊が結成されました。

同年、海援隊が大州藩から借りて走行した「いろは丸」と紀州藩の「明光丸」との衝突事故が発生。賠償金を巡り長崎の「聖福寺」で紀州藩勘定奉行の茂田一次郎と土佐藩からは後藤象二郎が会談をし紀州藩が賠償金を支払うことで決着しました。

きっとこの会談に龍馬の影もあったかもしれません。

その後龍馬は同年11月に京都で暗殺され、33歳の人生に幕を閉じます。

龍馬にとって長崎は人生の大勝負賭けた一つの場所と言えます。

龍馬も見たであろう長崎の異国情緒を感じてみてください。」

―説明文より(漢数字は適宜アラビア数字に変えてあります。)― -

「黒船

1853年 アメリカ

嘉永6年6月、神奈川県浦賀に来航して『泰平の眠りを覚ました蒸気船』‥‥‥と余りに勇名な外輪船で、東インド艦隊のペリー提督が乗った旗艦である。正式な艦名は、サスクェハナである。

製作者 印 寿 氏」

―説明文より― -

「プリンス

1870年 イギリス

大砲89門を持つイギリス海軍一級の戦列艦。トラファルガー沖海戦に参加する。スペインの旗艦を捕獲したことで名高い。乗組員750名を要する大型帆船である。

製作者 印 寿 氏」

―説明文より― -

「ラ・レアール

18世紀頃

地中海で活躍したガレー船で、大きな帆はあっても、主な動力は、300人以上のこぎ手による重労働の船だった。フランスのガレー艦隊の旗艦である。主に、地中海沿岸防衛に活躍した。

製作者 印 寿 氏」

―説明文より― -

「ロイヤルキャロライン

1749年 イギリス

英国王室のヨットとして建造された。絢爛豪華な船である。1805年には、世界一周を果たした本格派。王室カラーのロイヤルブルーと船主像の黄金は、さるがイギリス王室らしい気品と豪華さあふれるヨットである。

製作者 佐藤 守之 氏」

―説明文より― -

「エスメラルダ

1952年 チリ

1952年に建造されたチリ海軍の近代帆船でエスメラルダはスペイン語で「エメラルド」の意味。現代帆船の中でも、その美しさは圧倒的な人気で、白と緑の鮮やかな船体は別名「太平洋の真珠」と呼ばれているバーケチン型帆船である。

製作者 佐藤 守之 氏」

―説明文より― -

「エンデバー

1764年 イギリス

1764年に石炭船として建造された船を英国海軍が買い取り、改造の上改名した。1768年8月ジェームズ・クックによって、大西洋からホーン岬経由の第一回太平洋探検航海に使用された。

製作者 佐藤 守之 氏」

―説明文より― -

左

「ヘラクレス

タグボート

湾内において本船を引いたり、押したりして桟橋へつける役を負う。曳船の特長は、船体の割に大きい出力と、大型のプロペラがある。これはハーバート・タグのオリジナル模型で、実船のような走行が可能。

製作者 佐藤 守之 氏」

―説明文より―

右

「搭載機関

スチームエンジン ボイラー

V4OR(V型4気筒) センターフリュー式

by SAITO CO.,」

―説明文より― -

旧三菱第2ドックハウス2階のベランダにでました。

建物の前の池、長崎湾とその向こうに稲佐山(333 m)が見えます。

池には錦鯉がたくさんいるね。 -

池、長崎湾、稲佐山。

-

1つ上の写真の左(東)方向。

右上は、三菱重工(株)長崎造船所立神工場です。

「20世紀の変わり目ごろ、長崎は国際貿易港として空前の賑わいを呈していた。西欧各国の商船や軍艦が頻繁に寄港するようになり、九州の主要国際貿易港と夏のリゾート地、雲仙の玄関口としても名声を得た。九州鉄道の建設も完成を迎え、それまで日本の辺境であった長崎は、諸外国から日本の中枢である大阪や東京までを結ぶ重要なネットワークに欠かせない拠点となった。外国船の往来が多い夏に日には、湾内に停泊するブイを見つけるのが難しいほどであった。また、居留地の対岸に位置する飽の浦と立神に広がる三菱長崎造船所ではイギリス人専門家の支援の下で、ロイズの検査官によってAクラスの認証を受けた大型客船や貨物船が建造されていた。」

―この後言った旧リンガー住宅内の説明板より― -

旧三菱第2ドックハウスから出て庭に来ました。

右は旧三菱第2ドックハウス2階のベランダから見た池です。 -

庭を出て、旧三菱第2ドックハウス東側の階段を北東に下ります。

-

おや、綺麗な花だ。

オステオスペルマムですかねえ。 -

階段を下ります。

右は旧三菱第2ドックハウス敷地のコンクリート擁壁です。

抽象モザイク画は無いですねえ。 -

階段を下りました。

旧三菱第2ドックハウス敷地のコンクリート擁壁です。

旧三菱第2ドックハウスへ行くときに見たものと同様なモザイク画が擁壁の上のほうにあります。 -

北に少し移動しました。

旧三菱第2ドックハウス敷地擁壁下の広場と擁壁、右上は旧三菱第2ドックハウスです。 -

広場の東にある旧長崎高商表門衛所。

「この洋風の建物は、1905年(明治38年)に創立した長崎高等商業学校の表門の傍らに建てられていた門衛所です。1976年(昭和51年)に現在の場所に移築復元されました。

高等商業学校は、旧制の高等教育機関(現在の大学にあたる)のなかで、商業・商学を担いました。長崎高等商業学校は、1944年(昭和19年)に長崎経済専門学校を経て、1949年(昭和24年)に長崎大学経済学部となり現在に至っています。」

―説明板より―

モダンな装飾の中に障子の間があり和洋折衷の造りになっています。

今は案内所として使われていますね。 -

昭和初期に長崎高商

―説明板の写真より― -

また少し北に移動しました。

広場と旧三菱第2ドックハウス敷地の擁壁です。

この位置からだと、モザイク画で飾られた擁壁全体が見えます。 -

また少し北に移動しました。

旧長崎地方裁判所長官舎です。

「この洋風建築は、1833年(明治16年)3月に長崎控訴裁判所(現在の高等裁判所)と官舎として八百屋町1番地(現長崎市上町4番21号)に建てられました。長崎控訴裁判所は、1886年(明治19年)に長崎控訴院に改称。その後、控訴院は1945年(昭和20年)に福岡に移転しました。それに伴ってこの建物も、控訴院の官舎から長崎地方裁判所長の官舎となります。建物は、明治時代の西欧化を反映した貴重な官庁建築のひとつとして、1979年(昭和54年)に現在地に移築し復元したものです。」

―説明板より― -

また少し北に移動してさっき見た旧自由亭の前に来ました。

日本西洋料理の開拓者 草野丈吉之像。

草野丈吉(くさのじょうきち、1840-1886)は長崎の農家の生まれで、出島のオランダ総領事の使用人を務め、やがてオランダ公使の調理師となって料理人としての頭角を現しました。1858年から2年間、オランダ軍艦に調理師として乗り込んで、横浜や函館などで停泊中にも、外国人コックのもとで西洋料理の修業を重ね、1863年には長崎伊良林の自宅を改装して日本最初の西洋料理専門店とされる、「良林亭」を開業しました。この店は同年「自遊亭」に、1866年には「自由亭」と名前を変え、国内外要人の接応レストランとして利用されました。その後草野は関西にも進出して、1870年には大阪に「欧風亭ホテル」(翌年移転新築して「自由亭ホテル」と改名)、1876年には京都の「ホテル富士屋」(後に「自由亭」と改名)を買収して開業し、関西、長崎で西洋料理の普及につとめました。

この像は2017年11月12日に建立されたものです。 -

ぐるっと西から南に回り込んで、旧リンガー住宅の前に来ました。

11月だというのに花が綺麗に咲いているねえ。

おやあの木の花はサクラではないか。 -

サクラ接写。

「TEIKO(貞子)桜

ヨーロッパで活躍したオペラ歌手「喜波貞子」の遺品が、愛弟子のミレーユ・G・カペルさんから寄贈された事を記念して、世界さくら協会からさくらの苗木が送られ、ここに植樹されました。

この桜はイギリスで改良されて、日本に里帰りしたアーコレード

という種類で、一年に春と秋の二度大輪の花を咲かせる珍しい桜です。

2004(平成16)年3月28日」

―説明板より― -

旧リンガー住宅西側の花壇、長崎湾、遠くに稲佐山です。

大型クルーズ船もいますね。 -

「旧リンガー住宅

指定:国指定重要文化財(昭和41年6月11日)

所在地及び所有者:長崎市南山手2番地 長崎市

建築年:1986年(明治元年)~1869年(明治2年)

構造形式:木骨石造、平屋建ベランダ付、寄棟造桟瓦葺

この家はイギリス人フレデリック・リンガー(F. Ringer 1838~1907)一家が明治時代から昭和時代にかけて住んでいました。明治初期の居留地建築の代表的な姿がここに見られます。わが国に例の少ない石造りの洋風住宅で重厚な中に優美さが漂っているのが特色です。

中国茶の熟練検査官だったリンガーは1865年(慶応元年)に長崎入りして1868年(明治元年)11月、グラバー商会を退職してイギリス人E・Z・ホームと共同で大浦11番地に「ホーム・リンガー商会」を設立しました。

その後、リンガーは製茶業を手始めに製粉、石油備蓄、発電などの事業に幅広い活動を始め、明治、大正、昭和初期を通じウラジオストックなど海外名港との貿易事業、各国商社代理業務にたずさわりました。

居留地の英字新聞ナガサキプレスを刊行したり(昭和3年廃刊)、捕鯨業やわが国初のトロール漁業(グラバーの息子倉場富三郎と共同)、そして長崎市の上下水道敷設などにも大いに尽力するなど長崎の殖産興業に力を注いでいます。

ベルギー、スウェーデン、ノルウェー、デンマークなどの名誉領事にも就任して、長崎の国際交流に力を注ぎました。1907年(明治40年)イングランドのノーリッジへ一時帰郷中に死去。住宅はその後、ロンドンで教育を受けて1909(同42年)に長崎に帰ってきた二男シドニーに受け継がれました。1965(同40年)、シドニーは長崎市に売り渡し、英国で余生を送りました。」

―説明板より―

「ホーム・リンガー商会と水産業

フレデリック・リンガーは、日本の水産業にも先導的な役割を果たした。明治31年(1898年)、彼は近代的な捕鯨砲をもつ捕鯨船をノルウェーの造船所に注文。オルガ号と名付けられた18トンの船が同年秋に活動を始め、予想以上成功を収めた。日本人企業家も続々とノルウェー式捕鯨船を導入し、リンガーは捕鯨船購入を仲介してノルウェー人の専門家を紹介した。その後、彼はノルウェー王より長崎名誉ノルウェー領時の地位を与えられたが、その功績が評価された証である。

フレデリック・リンガーは、トロール船を活用した近代漁業にも貢献した。明治40年(1907年)、ホーム・リンガー商会事務所の中に「汽船漁業」を設立し、イギリスの造船所から鉄製蒸気トロール船「深紅丸」を購入した。その後、汽船漁業は所有する蒸気トロール船の数を増やし、日本初の蒸気トロール船会社として活躍した」

―説明板より― -

ナガサキ・ホテルの模型。

「ナガサキ ホテル

Nagasaki Hotel

明治31年(1898)開業 模型は開業当時の姿を再現。

対象13年(1924)閉鎖 縮尺 1:72

昭和 4年(1929)解体 模型制作 松尾ゆうへい」

―模型の説明文より―

「ナガサキ・ホテルとフレデリック・リンガー

日清戦争の歴史的な勝利によって、日本は東アジアにおける国際貿易や政治的・軍事的利害関係の大渦巻に引きだされることになった。また、長崎港は中国大陸と台湾に近く、石炭や物資の供給公、外国の商戦や軍艦の休息地点として未曾有の繁栄を享受した。その結果、ホテルの需要が高まり、19世紀末には長崎居留地に数軒の西洋式ホテルが出現した。

国際貿易港として栄えた長崎の黄金時代に建てられた最も豪華なホテルは、英国人商人フレデリック・リンガー率いる投資家グループにより明治31年(1898)に下り松(現在の松が枝町)建てられた3階建ての「ナガサキ・ホテル」だった。鹿鳴館や上野博物館の建築で知られるジョサイア・コンドルの設計によるこのホテルには、港の眺望、各部屋に電話、自家発電、高価なヨーロッパの家具調度品、食器類、ワインが豊富にそろったワインセラー、理容室、そしてフランス人シェフが腕を振るう厨房など、世界に誇る最新の設備がそろっていた。

しかし、日露戦争後に長崎の国際貿易港としての繁栄は衰退し、旧外国人居留地のホテルは次々と姿を消した。ナガサキ・ホテルを経営していた会社は明治37年(1904)に倒産し、ホーム・リンガー商会がホテルを引き継いで復活させたが、リンガーが英国で死去した翌年の同41年(1908)に閉業し、家具や食器類などをオークションに売り出した。その後の10年間、同ホテルは閉ざされていたが、商人の森荒吉が操業を再開した。しかし運営はうまくいかず、大正13年(1924)にホテルは再び閉業し、優雅な建物はその後間もなく解体された。」

―説明板より― -

「ナガサキ・ホテルで使われていたカトラリーセット

当時、極東一豪華なホテルと謳われた「ナガサキ・ホテル」で使用されたカトラリー(ナイフ、フォーク、スプーン)のセット。2013年(平成25年)6月に改装中の奈良ホテルで発見され、その内の1セットが、2015年(平成27年)6月3日に奈良ホテルから長崎市に寄贈された。

カトラリーは、英国王室御用達の食器メーカー Mappin & Webb社製。金と銀による重層メッキが施され、ナガサキ・ホテルのイニシャルであるNHL(Nagasaki Hotel Limited)が刻印されたものもみられる。

また、皿などの食器類は、創業当時のものを推定して奈良ホテルで制作されたもの。カトラリーとともに長崎市に寄贈された。現在の奈良ホテルとナガサキ・ホテルの共通のマークである「NHL」が、これらの食器類にも施されている。」

―説明文より― -

旧リンガー住宅を後にして、その南にある旧オルト住宅に向かいます。

-

旧オルト住宅にやって来ました。

「旧オルト住宅*)

指定:国指定重要文化財(昭和47年5月15日)

所在地及び所有者:長崎市南山手14番地 長崎市

建築年:1985年(慶応元年)

構造形式:木骨石造、平屋建、寄棟造桟瓦葺、正面車寄せ有り、噴水一基

この家にはイギリス人ウィリアム・ジョン・オルト(William J. Alt 1840~1905)*)が1985年(慶応元年)~1868(明治元年)の3年間住んでいました。石造円柱が並ぶベランダの中央に切妻屋根のポーチがあり軒高の堂々たる威容を誇る幕末明治洋風建築の中でも出色の建築です。イギリス人技師による設計といわれ、日本人棟梁の小山秀之助が施工しました。オルトは1859年(安政6年)に来日、貿易商として製茶業を主に実業家として活躍しました。1861年(文久元年)、彼は居留地自治会の初代役員に選ばれ、同年6月には居留地商工会議所で最初の議長となりました。妻エリザベス(1847~1923)*)と二人の娘との四人家族で、明治元年までの3年間をこの家で過ごしました。その後大阪で1年半、横浜に2年間滞在しています。

その後、この邸宅はメソジスト派の活水女学校の校舎や米国領事館として使われ、1903年(明治26年)からリンガー家の所有となりました。フレデリック・リンガーの長男一家が太平洋戦争勃発まで住んでいましたので、リンガー(兄)邸ともいわれています。この由緒ある邸宅は1943年(昭和18年)に川南工業に売却され、1970年(昭和45年)に長崎市が買い取りました。」

―説明板より―

*)下の写真参照

「オルトと土佐藩士

イギリス商人・オルトは土佐藩との関係が深く、土佐藩はオルト商会から多くの船や武器を購入しています。慶応3年(1867)4月に起こったいろは丸事件(※)でも、オルトに相談したことがあったようです。岩崎弥太郎の日記によれば、5月22日の聖福寺での談判の後、坂本龍馬は後藤象二郎・岩崎弥太郎らとオルトを訪ねています。

※坂本龍馬らが乗っていたいろは丸が紀州藩船と衝突し、沈没した。」

―説明板より― -

説明板の写真

上

ウィリアム・オルト(William J. Alt 1840~1905)

中

オルト夫人のエリザベス

17歳の時に結婚し、来日

下

オルト邸前、建設当初からある噴水

(昭和10年頃、エリザベス・ニュートン氏提供) -

旧オルト住宅。

花壇の花が綺麗ですねえ。

噴水も見えるか。 -

旧オルト住宅の庭。

-

旧オルト住宅の庭。

大木を囲む花壇。 -

旧オルト住宅の庭の花壇。

-

旧オルト邸の中に入りました。

応接室。

右には床置き大時計と古伊万里の大花瓶が、左には蓄音機(レコードプレーヤー)が見えます。 -

食堂。

-

テーブルの上には赤絵花紋高台鉢、蓋付菓子器が見えます。

-

北側寝室。

-

西側寝室。

ベッド手前には暖炉用の黒い石炭箱、奥の部屋には鏡台が見えます。 -

奥は浴室、窓の手前はピアノです。

-

隣の部屋から見た浴室。

バスタブはないようですね。 -

旧スチイル記念学校

「この建物は、1887年(明治20年)に東山手9番地の旧英国領事館跡に建てられたスチイル記念学校の校舎です。スチイル記念学校は、当時アメリカのダッチ・レフォームド教会の外国伝道局長であったスチイル博士が、18歳で亡くなった息子のウィリアム・ヘンリーを記念するために寄贈した資金により開設された学校です。

以来、私立東山学院、私立中学東山学院、明治学院第二中学部東山学院と校名は改称されましたが、英語教育と特色ある学風で1932年(昭和7年)までの45年の歴史を長崎の教育史に刻みました。その後、長崎公教神学校、東陵中学校、海星学園校舎と変遷して1972(昭和47年)に海星学園より保存のため長崎市が寄贈を受け、翌年現在地に移築し復元したものです。初代校長のアルバート・オルトマンス牧師が校舎の建設を指導しました。」

―説明板より― -

旧スチイル記念学校側から見た旧オルト住宅。

-

北に引き返します。

旧スチイル記念学校と旧オルト住宅の間にあった案内図。

左がほぼ北、現在地は右中央の赤い円の中です。 -

先ほど中に入った旧オルト邸の前。

-

先ほど見たTEIKO(貞子)桜。

-

旧グラバー住宅の南東側に来ました。

旧グラバー住宅がちょこっと見えるな。 -

階段を下りると、旧グラバー住宅敷地入口です。

レトロなドレス姿のお姉さん達が中に入って行きますねえ。 -

石のアーチをくぐって、旧グラバー住宅敷内に入りました。

旧グラバー住宅です。

右端のお姉さん達が来ているドレスはさっき通ってきた旧長崎地方裁判所長官舎で借りられます。男性用もあります。

「国指定重要文化財 旧グラバー住宅

指定年月日 昭和36年6月7日

所在地 長崎市南山手3番地(現在は南山手8-1)

所有者 長崎市

旧グラバー住宅は、安政6(1859)年に来日したスコットランド出身のトーマス・ブレーク・グラバーの邸宅である。文久3(1863)年に対岸の長崎製鉄所を見下ろす外国人居留地に建設された。大浦天主堂の建築を請け負った棟梁小山秀之進による日本の伝統的な建築技術とイギリス風のコロニアル様式との融合を示す、現存する我が国最古の木造洋風建築である。日本瓦や土塀(漆喰)を用い、半円形を描く寄棟式屋根、石畳の床面に木製の独立円柱があり、柱間には吊束を持つアーチ形欄間、木造菱格子の天井を持つ広いベランダが特徴である。

グラバーは、開国後間もない日本において、武器や船舶などの輸入や茶などの輸出など貿易商として活躍しただけでなく、現存するわが国最古の蒸気機関を動力としたスリップドックである小菅修船場を薩摩藩と共同で築造するとともに、我が国で初めて石炭の採掘に蒸気機関を導入した高島炭鉱を佐賀藩と共同で開発するなど、西南雄藩と協力して西洋技術を導入し、日本の造船や石炭産業の近代化に大きく貢献した人物である。明治政府はグラバーの功績を称えて、明治41(1908)年、勲二等旭日重光章という栄誉ある勲章を与えている。

長崎市(平成27年設置)」

―説明板より― -

一枚の写真に全体が入らなかったので、グラバー住宅左(西)側。

-

グラバー住宅右(南)側。

-

庭のアメリカデイゴの木。

マメ科

デイゴ属

少し赤い花が咲いてますね。

石垣島にあったデイゴの花はhttps://4travel.jp/travelogue/11368488 をご覧ください。 -

グラバー住宅の中に入りました。

グラバー住宅の模型。手前が南南西です。 -

グラバー住宅の模型。手前が西北西です。

手前と左側に飛び出した住宅の間にある白枠のガラス天井と窓の部分は温室です。 -

「グラバー氏とその家族」の説明板

写真を拡大すれば説明文を読めると思いますが、一応以下の「 」にその内容を書き写します。

「トーマス・ブレイク・グラバーと息子 倉場 富三郎、親子二代90年の足跡は、近代長崎のいしずえのとなった、造船・漁業の歴史を語るときにかかすことが出来ない存在として、はかりしれない影響を与えている。

彼は、1861年(文久元年)長崎でグラバー商会を開設し西南諸藩と武器・艦船等の輸入 茶・絹等の輸出をするなど商会での経営は順調であった。又幕末から明治維新にかけて討幕の志士達と深くかかわりがあり、晩年 日清、日露戦争の功績により日本政府から勲二等旭日重光章を外国人として初めて授与された。

トーマス・ブレイク・グラバーは、スコットランドのフレーザーバラで生まれ、初等教育をアバディーンで受けた。1859年(安政6年)9月、21歳の若さで、上海から長崎に来航し、ジャーディン・マイセン商会に勤務した。その後1861年(文久元年)この商会が中国に本拠地を移すと、その業務を引き継ぎ、グラバー商会を長崎に設立した。1866年(慶応2年)、薩摩藩士五代友厚に大阪で造船業を営む淡路屋の娘ツルを紹介され結婚し 長崎の西小島の私邸で長女ハナと長男富三郎が生まれた。

富三郎は、1899年(明治32年)英国人商人ジェームズ・ウォルターと日本人女性、中野エイ負債の次女、中野ワカと結婚したが、二人の間には子供が出来なかった。

ハナは、後にウォルター・ベネットと結婚し、現在グラバー氏の子孫として、ベネット家がその血筋を現在に伝えている。」

写真は左上がトーマス・ブレイク・グラバー、右中が淡路谷ツル、左下が倉場富三郎、トーマス・グラバー、ワカです。 -

グラバー家系図

写真を拡大してご覧ください。 -

グラバー氏の業績の説明板

左上

「グラバーと明治維新

グラバーは、坂本龍馬などの討幕の志士との交流を通して、幕末から明治維新の政治情勢に深く関わっていた。

1963年(文久3年)には、当時の禁を侵して伊藤博文や井上肇ら長州藩士5名をひそかに英国へ留学させる手助けを行うなど、新生日本誕生にとって多大な貢献をしたといういう事ができる。」

写真は「伊藤博文と4人の長州藩士」

左中

「グラバーと蒸気機関車

日本初の蒸気機関車「アイアン・デューク」(鉄の公爵)を上海で購入し、現在の市民病院前から、大浦川付近まで、約四百メートルに及ぶ線路を敷設し、国産の石炭を燃料に公開運転を行った。日本初といわれる新橋―横浜間が開通したのは、この7年後の1872年(明治5年)のことであった。」

写真は「アイアン・デューク号」

左下

「1867年(慶応3年)に、日本近代造船の夜明けといえる小菅修船場(通称ソロバン・ドック)を薩摩藩の五代友厚、小松帯刀らと共にグラバー住宅から南へ約1.5 km行った小菅町の入り江に、当時としては大規模な近代設備を完備した修船場をさせた。

1872年(明治5年)明治天皇の長崎行幸があった。」

写真は「小菅修船場」

右上

「グラバーと高島炭鉱

1868年(明治元年)日本と外国との初めての共同事業である高島炭鉱が、グラバー商会と、佐賀藩との間で始められた。高島炭鉱は、西洋の近代化設備を導入した、日本初の炭鉱設備であり、当時、外国産の石炭とくらべても良質であるといわれた。」

写真は「三菱高島工業所」

右中

「グラバーと三菱

トーマス・グラバーが三菱の傘下にはいったのはグラバー商会が倒産したのちの1881年(明治14年)三菱商会が高島炭鉱を買い上げたからである。

「三菱高島鉱業所」の所長「三菱商事」の基礎をきずき、1885年(明治18年)三菱の常任顧問という地位を確立し、岩崎弥太郎、弥之助兄弟との、よき相談相手であった。」

写真は「グラバーと岩崎弥之助」

右下

「グラバーとキリンビール

トーマス・グラバーの努力により1885年(明治18年)7月キリンビールの前身「ジャパン・ブルワリ・カンパニー」として発足した。発足から3年後の5ガッツに日本で初めてのビールが世に出された。

トーマス・グラバーは、1887年(明治20年)~1891年(明治24年)まで取締役を、更に1894年(27年)まで社長を務めた。」

写真は「(左)ジャパン・ブルワリ・カンパニーの最初のラベル

(右)1889年から使用されたラベル」

―「 」内は説明文より― -

倉場 富三郎(1870~1945)の説明版

上

「1870年(明治3年)トーマス・B・グラバーの息子として生まれた。

アメリカのウエスレヤン大学とペンシルベニア大学に留学し、生物学 特に魚類を先行した。帰国後ホーム・リンガー商会に社員として入社した。入社後下関支社へ転勤を命じられ 約1年間下関に勤務し1893年(明治26年)長崎にもどりその後中野ワカとグラバー住宅の自宅でささやかな結婚式を挙げた。

リンガー商会勤務の彼は、年と共に昇進を重ね重役まで勤めた。又、著名な日本人 外国の商人 政治家及び役人と共に「内外倶楽部」という英国風の男性クラブを結成した。

この倶楽部は、“多国民社会”長崎を一つにするのと同時に日本の政財界とを結ぶコミュニケーションの場としての役割を果たした。」

左の写真は「倉場 富三郎」、右の写真は「ワカと富三郎(東京の芝公園別邸にて)」

中

「水産国 日本の父

1907年(明治40年)10月ホーム・リンガー商会は、日本で初めて蒸気トロール船を取り入れた「長崎汽船漁業」を設立し、専務取締役に富三郎が任命された。彼は、ただちにアバディーン在住の知人を通して、蒸気トロール船購入の手配をするなど 力をつくし、新会社を急速に発展させ 日本の漁業会社のリーダー的存在となった。「長崎汽船漁業」は、4隻のトロール船をフル操業させ 今日の水産県 長崎の大きな第一歩となった。」

写真は「日本最初のトロール漁船の1隻「鶴江丸」」

下

グラバー漁譜(日本西部及び南部魚類図譜面)

「トロール船が最初の出漁から寄港して以来 港には、水揚げされる魚を見つめる富三郎の姿があった。彼は、アメリカ留学時に生物学を専攻し 動物や魚の綿密な水彩画と銅版画を学んでいた事を思い出していた。欧米では、大掛かりな魚譜があり日本でもそのような魚譜を作成する必要があると考えていたのであった。

1912年(明治45年)富三郎は、地元の画家を使って写生を開始 ここにうろこの数までも正確に描くという前代未聞のグラバー漁譜がスタートしたのであった。漁譜の完成には、4名の画家により 21年の歳月と莫大な費用が掛かり、今日の日本四大漁譜の一つに数えられるグラバー漁譜が完成した。

この漁譜は、水彩画558種、写生画700種、さらに123枚の貝 及び鯨の図譜を含み823枚が長崎大学図書館に保存され、活用されている。」

写真は「グラバー漁譜」

―「 」内は説明文より― -

ハナの結婚式

「長女ハナの結婚式、明治30年(1897)グラバー邸で、中央帽子がグラバー、その前にツル夫人 (長崎県立図書館蔵)」

―説明文より― -

グラバー一族

「左から長男富三郎、妹マーサ、弟アルフレッド、長女ハナ、グラバー、富三郎妻ワカ (長崎県立図書館蔵)」

―説明文より― -

グラバー夫人・ツル

「典型的な明治の日本婦人として知られている。」

―説明文より― -

グラバー邸。落合素行絵

「(長崎県立図書館蔵)

グラバーは元治元年(1864)グラバー邸を建造、見事な老松にちなんで「一本松」と呼んだ。」

―説明文より― -

東郷元帥

「明治38年(1905)東郷平八郎元帥(中央)のレセプションで、広報中央、グラバー

(長崎県立図書館蔵)」

―説明文より― -

一旦旧グラバー住宅から外に出ました。

東から見た旧グラバー住宅の北北東に飛び出した部分。 -

旧グラバー住宅の温室。

-

温室の中。

中央はコチョウラン、赤はゼラニウムってとこですかね。

窓の向こうには長崎湾も見えます。 -

温室の奥から長崎湾を眺める。

-

旧グラバー住宅のニックネーム

このサイズなら文字も読めると思います。

興味のある方はお読みください。 -

旧グラバー住宅の見学を終え、入ってきたところから帰ります。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

長崎市(長崎) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

![いろいろなところでよく見かける坂本龍馬の写真。<br />「坂本龍馬の等身大写真<br />[坂本龍馬は当時としては大柄で、身長173 cmであったとされています。]<br /><br />この写真は、慶応2年(1866年)坂本龍馬が京都から長崎に来た時に、我が国写真界の草分け的存在である上野彦馬の写真館「上野撮影局」(日本初の写真館)で撮影された写真がもとになってきます。<br />当時の写真技術では印画紙がなく、写真機で撮影したガラス版(湿板)がそのまま完成品となっていました。<br />もとになった写真の原本は、高知県立坂本龍馬記念館に所蔵されているガラス版(写真原版)から等身大に拡大された写真で、平成13年6月2日、高知市から長崎市が寄贈を受けたものです。」<br />―説明文より―<br /><br />「長崎と龍馬<br />幕末の志士の代表の一人とも言える坂本龍馬。<br />彼は土佐藩を脱藩後、幕臣勝海舟の門人となり、1864年(元治元)には海舟に随行して長崎に初めてやってきます。これをきっかけに長崎と龍馬の関係が始まります。<br />1865年(慶応元)亀山社中の結成。社中が手掛けた仕事の一つの中には近藤長次郎がグラバーから薩摩藩名義で木造蒸気船ユニオン号を購入した記録があります。<br />1867年(慶応3)龍馬は敵対していた土佐藩の後藤象二郎と長崎の料亭「清風亭」で会談をし和解。<br />その後経営困難になっていた亀山社中に替わり土佐藩公認の組織 海援隊が結成されました。<br />同年、海援隊が大州藩から借りて走行した「いろは丸」と紀州藩の「明光丸」との衝突事故が発生。賠償金を巡り長崎の「聖福寺」で紀州藩勘定奉行の茂田一次郎と土佐藩からは後藤象二郎が会談をし紀州藩が賠償金を支払うことで決着しました。<br />きっとこの会談に龍馬の影もあったかもしれません。<br />その後龍馬は同年11月に京都で暗殺され、33歳の人生に幕を閉じます。<br />龍馬にとって長崎は人生の大勝負賭けた一つの場所と言えます。<br /> 龍馬も見たであろう長崎の異国情緒を感じてみてください。」<br />―説明文より(漢数字は適宜アラビア数字に変えてあります。)―<br />](https://cdn.4travel.jp/img/thumbnails/imk/travelogue_pict/65/86/15/650x_65861552.jpg?updated_at=1587197111)

0

110