2007/08/22 - 2006/08/22

338位(同エリア621件中)

![]()

フーテンの若さんさん

- フーテンの若さんさんTOP

- 旅行記250冊

- クチコミ4件

- Q&A回答0件

- 442,912アクセス

- フォロワー13人

ポッカポカの晴天ではないが、時折、晴れ間が覗く曇り空のポカラ。

今のところ雨は大丈夫そうだ。なので、今日は自転車を借りて、タジリン・チベット村まで訪れることにしよう(チベット動乱の際、ネパールへ逃れてきたチベット難民が造った居住地)。

-

チベット仏教の寺院をのぞくと、僧たちが読経している姿があった。みな真面目に修行に励んでいるようだ。

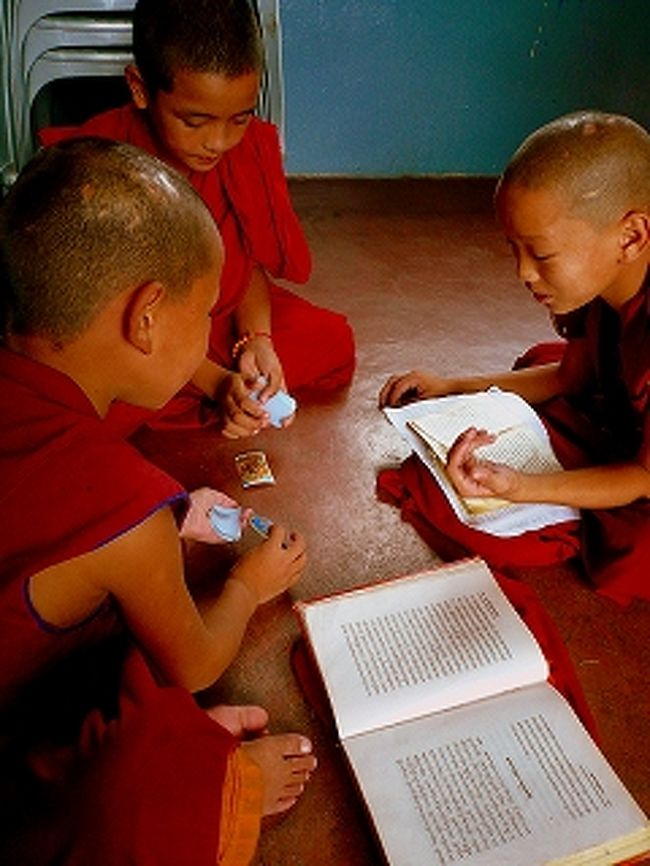

別の錬の二階は図書館になっており、そこにはまだ本院に入れないであろう幼い子供たちがいた。小学生低学年ぐらいの歳だろうか。彼らもまた経文を唱えているのだが、よく見ると奥の数人だけコソコソ違うことをしている。それは、アメリカのプロレスラーたちが描かれたカードゲームのようであった。

時たま見回りに来る大人の僧達の目を盗んでは、彼らは内緒でその遊びを楽しんでいる。見回りが近づくと誰かが合図をして、すぐに読経している振りをする。

あははは。僧侶といってもまだ子供。夏休みの宿題をサボりたい小学生と同じだ。大人たちは実はそのことに気付いて、ある程度黙認しているところもありそうだ。見回りの青年僧とちらと目が合って、僕はそう感じた。でも遊びもほどほどにしないと、こっぴどく後で怒られるぞ。

彼らにとっては、学校がこのチベット仏教の寺院。幼い頃から出家して寄宿舎で寝泊りしているのだという。生活に根付いているチベット仏教というものは、やはり面白いなあ。 -

これまでの旅で、チベットや雲南地方などのチベット仏教の地域を訪れて思う。日々の生活が篤い信仰心なしには考えられない彼らと比較して、今の日本は、何と信仰や宗教からかけ離れた生活をしているのことかと。

今の日本は物質消費社会。

モノを消費することで幸せになれると思っていたら、まったくそうはならなかった。日々、不安で揺さぶられている毎日が続く。本来、自分を守ってくれるはずの学校、家族、地域といったコミュニティが崩壊し、完全な個人主義の社会へと移り変わってしまった。個人責任、個人能力が極限まで突き詰められ、その跳ね返りの結果として、個人の精神を蝕んでいく。

今の日本では、信仰が求められていると思う。人間は何か頼るものが必ず必要だ。でも信仰する確かなものがわからない。マスコミは、庶民受けする「六星占術」だとか、「スピリチュアル」なもの、「風水」だとかを持て囃す。手っ取り早く何かに頼りたい者は、日々流行する安易なものを受け入れていく。 -

日本で宗教とかいうと、新興宗教、お布施、規律だとかマイナスイメージばかりがつきまとうが、チベット圏では違う。

宗教は、日常生活と深く根付いていて、切っても切り離せない存在。宗教という普遍の言語で人々が同胞として助け合い、扶助の精神でしかと結びついて生きている。お祈りが終われば食卓を囲み語り合う。悩みを抱える人がいれば分かち合い、相互に助けの手を差し伸べる。死者をみなで哀れみ、新しい生を共に喜ぶ。 -

チベット仏教では、ルンタ(祈祷旗。経文が刷り込まれていて、風になびいた分、経文を唱えたことと同じ功徳がある)やマニ車(1回転させれば、経文を読んだのと同じ)といった祈りの形象が町のいたるところに見られたりする。これらは、日常生活に深く溶け込んだチベット仏教特有のものであろう。何時でも何処でも祈りを捧げる。彼らにとって信仰とは、常に自分の生き方を問い、確認する行為でもある。

僕は、信仰深いチベットの人々を見る度に、日本が失ってしまったものの大きさに気付く。それは計り知れないほど大きく、とてつもなく大事なものであったはずだ。

モノがある豊かさではなく、精神的な豊かさでは間違いなく、彼らのほうが上なのだろう。 -

と、いつになく真面目に考えてしまった。チベット仏教の姿を見ていると、いろいろ深く考えさせられてしまう。

信じるって本当に何でしょうね?

目の前にいる、まだ幼い僧たちにそう聞いてみたい気持ちになった。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

5