2024/11/30 - 2024/11/30

289位(同エリア329件中)

gianiさん

- gianiさんTOP

- 旅行記241冊

- クチコミ53件

- Q&A回答0件

- 813,497アクセス

- フォロワー16人

この旅行記スケジュールを元に

ガソリンでお馴染みの出光興産創業者ゆかりの地を辿ります。

生家のある赤間宿についても、歩いて縦断します。

- 旅行の満足度

- 5.0

-

旅の初めは、赤間駅ではなく教育大前駅。運転本数少ないです。

教育大前駅 駅

-

九州でごく初期に開通した鉄道路線、旧ルートの痕跡が残ります。

-

赤間宿は、九州で長崎街道に次ぐ幹線、唐津街道の宿場です。

唐津街道 赤間宿 名所・史跡

-

赤間宿の地図

神武の東征時に、露払の神が赤馬に乗って現れて人々を指揮したという故事に基づく地名です。赤馬→赤間 -

五卿西遷の碑

8/18の政変で宮中を追われた三条実美らの公卿は、第一次長州征伐の結果長府から大宰府へ流される途上に、赤間宿へ1か月近く滞在しました。 -

こちらは、出光佐三の菩提寺です。

法然寺 寺・神社・教会

-

情緒ある赤間宿

写真左の家をズームすると、、、 -

出光万兵衛生家

昭和天皇の侍従を務め、軍人として舞鶴鎮守府の司令官も務めた海軍の要人です。 -

隣の家は不動産屋。

とにかく出光姓が多いです。 -

印象的な家

標示を見ると、、、 -

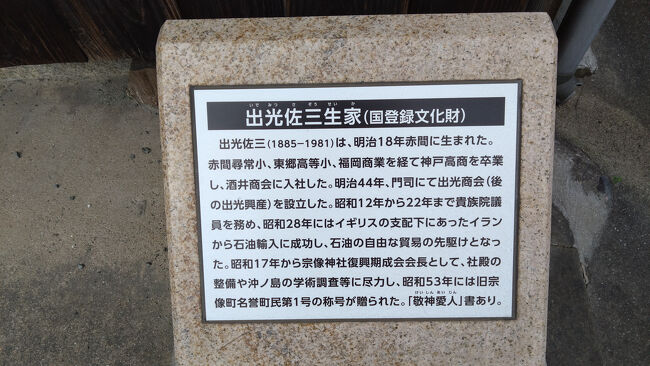

出光佐三生家

門司で現在の出光興産を創業、1885(M18)年に父・藤六/母・千代の間に生まれる。赤間尋常小/東郷高等小/福岡商業と最寄りの学校を経て、現在の神戸大を卒業。赤間と宗像大社には、生涯格別の思いを抱いていました。 -

裏には、現在も使用中の邸宅が。

その奥には、本陣と御茶屋がありました。現在は城山中学校のグラウンドになっています。 -

出光佐三展示室

地元ボランティアによって運営されています。 -

佐三のモットーは、神を敬い人を愛すること。

宗像三神(宗像大社)を篤く信仰し、人生の窮地を度々乗り越えられたのは全て神の加護のお陰と公言しています。従業員を家族と思い、会社にタイムカードや定年を設定しませんでした。

続いて、語録。 -

「人間尊重」

経営の原点となる言葉。出光の仕事は金儲けではなく、人間を作ること。カネ/モノ/組織の奴隷となってはいけない。

「従業員は家族」

店員と会社は一つ、家計が苦しいからと言って家族を追い出したりはしない。敗戦で海外資産を失った際に、海外部門の従業員の首を一人も切らなかった。

「信じるものを持つ」

神というものを今の人はバカにしているが、私は宗像大社の御神徳を受け、会社は災害を一度も被っていない。戦後、宗像大社の復興プロジェクトを完成させました。 -

「信用を落としてまで金を儲けはしない」

ある程度成功した支店長クラスと、意見が対立したそうです。

「苦労をすればするほど人は完成に近づく」

まず○○大卒という自惚れを捨てて、人間社会の人情の複雑な中に飛び込んで鍛え鍛え鍛え上げられて人の偉さが出てくる。 -

年表概略(カッコ内は満年齢)

1909(23):神戸高商を優秀な成績で卒業するも、小麦粉/機械油を扱う酒井商会に丁稚として入る。

1911(25):日田重太郎から開業資金を得て、門司で日石の潤滑油を扱う出光商会を創業。

1913(27):下関で廉価な漁船用燃油を海上で販売し、海賊と呼ばれる。

1914(28):南満州鉄道に車軸油を納入、外資独占の大陸に風穴を開ける。

1919(33):凍結しない自社製車軸油を開発、南満鉄で冬季の事故がなくなる。

1920(34):朝鮮進出

1922(36):台湾進出

1937(51):貴族院議員になる(~1947)

1945(60):終戦に伴い、海外資産を全て失う。石油配給会社から業界復帰を断られ農業/漁業に着手(1947に業界復帰)。

1951(66):業界初の自社タンカー日章丸竣工。イランが石油事業の国有化を宣言し、既得権を持つ英国がペルシャ湾を封鎖して輸出を阻止。

1953(68):イラン市民の窮状を救うべく日昇丸が封鎖網を突破、イラン原油を積んで帰国。業界3位に躍り出る。

1957(71):徳山の旧海軍燃料廠跡地に徳山製油所が竣工。

1966(81):会長に退き、出光美術館を開館。世界初の20万トンタンカー出光丸竣工。

1981(95):死去 -

沖ノ嶋丸

出光グループで1970年に竣工した大型タンカーで、イランから石油を輸入する当時世界最大のタンカー(全長337m,自重13万t,積載25万t) 。

燃費が177t/日なので、同時期にデビューしたジャンボジェット(クラシック)で日米移動するのと互角です。

ほかにも出光の自社タンカーは、宗像ゆかりの命名が多いです。 -

エピソード

子供の頃病弱で目も悪くしたので、読書の代わりに自分で考える習慣を身に着けた。

神戸高商で大家族主義/人間尊重に通じる考えを学び、石油製品に未来を感じた。

卒業生は一流海運業者に就職する中、従業員4,5人に満たない商店に丁稚奉公した。

石炭全盛期にモータリゼーションを予感し、出光商会を創業する。

戦争中社員が軍に召集された期間も、家族に給料を払い続けた。

母校の赤間小学校には、様々な寄付をしている。 -

美術愛好家としても知られ、特に仙厓義梵(1750-1837)のコレクションの第一人者。出光美術館の大事な柱です。

-

出光興産が配ったカレンダーにも。

子どものころ、実家が出光のSSを利用していたので毎年貰っていたのを思い出します。 -

佐三は、関門海峡の漁船に軽油を売るにあたり、陸地は既得業者の縄張りで営業できないので、海上で販売するというウルトラCを思いつきます。彼らから見て、海賊行為のように映りました。海賊と呼ばれたゆえんです。

イランで石油を買い付けた際も、現在のBPから石油泥棒として東京地裁に訴えられましたが、曇りない良心に基づく行動ゆえに堂々と立ち振る舞い、無罪を勝ち取ります。イランとの親日関係は、日章丸事件から始まります。 -

1966年に会長に就任するも、72年には店主という肩書を希望します。写真の名刺にも、店主と。

生涯天皇家を崇敬し、昭和天皇も佐三の死に際して非公式コメントを出しています。 -

1942年に宗像大社復興期成会会長に就任、16世紀以来の修復プロジェクトが実現したのは1969年で、71年に完成します。個人的にも、多額の寄付を行っています。ちなみに出光興産の事務所や製油所には、宗像大社の神棚があります。

-

宿場の中央は十字路で、神功皇后ゆかりの鐘崎へ通じる道が交わります。

そんな場所に赤間館があります。道路を挟んで、脇本陣が建っていました。

飲食、土産物、展示館、休憩スペースがセットになっています。 -

赤間館の隣は楢の露という日本酒を作る酒蔵、その隣は問屋場(人馬継所)跡でした。

-

問屋場とは、一言でいえば宿場の心臓部です。物流センターに相当し、隣の宿場から届いた貨物を運んだ人馬はここで交換し、次の宿場を目指します。と同時に、赤間宿宛の貨物はここで荷をほどきます。参勤交代のような大移動の際には、近隣の村から人馬を調達(根回し)して、事に当たりました。明治以降は、郵便局/鉄道貨物取扱所に姿を変えます。現在も郵便ポストが設置されているのが名残です。

-

赤間館の向かいは、脇本陣(下町)跡です。

-

脇本陣は宿場の上町/下町に1軒ずつ配置され、上級武士が宿泊しました。

-

上町の構口から600mほど歩くと、西構口。ここで宿場は終わりです。

続いて、赤間館の展示へ移ります。 -

御茶屋の様子。

-

唐津街道

小倉から福岡を経由して唐津へ至る街道で、九州では長崎街道に次ぐ重要な道でした。幕府の使者が頻繁に往来する道で、参勤交代で利用するのは福岡藩のみ。芦屋と若松で海や川を渡る必要があるので、赤間宿から長崎街道木屋瀬宿へ通じる脇道を利用することが一般的になります。 -

赤間宿

小倉と福岡の中間に位置し、玄界灘の七つの浦まで3里の距離ということもあり、地域の海産/農産物が集結するようになります。参勤交代では、宿泊ではなく休憩地として利用されるのが一般的。一時期薩摩藩も通行したが、90万石大名の一行を賄うにはインフラが耐えられず、従来通り長崎街道を利用するよう依頼しています。 -

産業

酒造業が栄えるのは、米が流通する宿場のお約束です。18世紀以降福岡藩が商品作物として奨励した櫨および鶏卵を扱う業者も栄えました。写真は櫨蝋手形で、藩の櫨蝋役所が納品の際に支払ったもの。仕入れた櫨の実から蝋を抽出した労働の対価です。 -

実は、早川勇は、赤間村の東側吉留に居を構えていました。

農民の出で士分で武士ではありませんでしたが、医学を修める際に勤王を誓います。 -

薩長同盟は、実は早川勇ら福岡藩の志士が考えだし、中岡慎太郎と早川が水面下で工作を進めていた(最後の良い所だけ坂本龍馬が頂いた)というのが史実のようです。

第一次長州討伐の際に、長府に五卿を擁することでモチベーションを維持していた長州尊王攘夷派に、大宰府へ移さないと藩と五卿の命が危なくなると説得したのも早川でした。 -

大宰府へ落ちる五卿が25日も逗留したのは、藩が五卿をぞんざいに扱ったからです。先導役の早川は、藩主黒田長溥に待遇改善を促しふさわしい環境を整えさせました。その後の尊王攘夷派粛清で早川は獄へ送られますが、赤間での早川の働きを忘れなかった三条実美の耳に入ることで、釈放されます。

-

早川は、明治維新後も官吏として、功績を遺しています。

-

宗像大社は、1578年築の建築群をメンテナンスして美しい状態に保たれています。

宗像大社(辺津宮) 寺・神社・教会

-

但し書きを観ると、修復が終わった1971年に国の史跡に指定されているので、内外に効果があったと分かります。

-

こちらは門司港。

国道2号線と3号線が切り替わる場所に出光商会創業の地があります。 -

1911年6月20日にここからすべてが始まりました。

-

佐三は、門司商工会会頭にもなり、銀天街などを練り歩く『みなと祭』を始めました。

-

佐三は、ここで結婚式を挙げました。

甲宗八幡神社 寺・神社・教会

-

神社麓の運河に沿って、倉庫を建てて軽油を海上で販売しました。

現在は埋立てられて道路になっています。

1940年に出光興産を設立した際は、本社を東京へ移します。門司港レトロ地区 名所・史跡

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

宗像・古賀(福岡) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

45