2021/05/16 - 2021/05/16

7053位(同エリア7742件中)

fromatozさん

- fromatozさんTOP

- 旅行記241冊

- クチコミ71件

- Q&A回答0件

- 93,044アクセス

- フォロワー9人

松江城、八重垣神社、風土記の丘、島根県立美術館等を観光。

-

松江城の二之丸にある興雲閣。明治36年(1903年)竣工。松江市工芸品陳列所、皇太子行幸時の御旅館、各種会合・展覧会会場、迎賓館、海軍人事部分室、県庁仮分室、松江市教育委員会事務局庁舎、松江郷土館等として使われてきた。

-

興雲閣の2階にある貴顕室(復原)。 明治40年(1907年)の皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)の山陰道行啓にあたって、5月22日~5月25日まで御座所や御寝室として使われた部屋。

-

松江城。国宝5城のうちの一つ(他は松本城、犬山城、彦根城、姫路城)。

松江城 名所・史跡

-

松江城の天守に入城。

-

天守最上階の5階からの展望。

-

天守の向こうにある樹林の上には鳥が沢山止まっている。

-

この鳥はアオサギで、3月~5月が繁殖期らしく、5月中旬のこの日は大きく育ったヒナ鳥なんかも見られた。ただ、巣を作られる木にとっては立ち枯れの原因になるらしい。

-

松江城の北西の裏手にある城山稲荷神社(じょうざんいなりじんじゃ)へ。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が、当時数千もあった石狐の中でも特にほめていたといわれる石狐。私にとっては、大小様々ある石狐の中では大きめという以外、これといって特別感はなし。

-

小泉八雲記念館に入館。館内は撮影不可。小泉八雲の生涯や出版物、愛用品等の展示がされていた。記念館の隣には小泉八雲が数ヶ月住んだ家(小泉八雲旧居)があるが、こちらは訪問せず。

小泉八雲記念館 美術館・博物館

-

江戸時代の武家屋敷地区の面影を残している塩見縄手通り。

-

塩見縄手通りのすぐ脇に松江城のお堀があって、時折、遊覧の屋形船が通っていく。

-

松江からバスで八重垣神社へ。神話の八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した素戔嗚尊(すさのおのみこと)と、生け贄になるところを救われ、素戔嗚尊の妻となった稲田姫が縁結びの神様として祀られている。

八重垣神社 寺・神社・教会

-

本殿の近くにある山神神社。元は別の場所にあったのだが、明治頃この地に遷されたらしい。山神とあって山の守護神であるのはもちろんのこと、夫婦和合を始め、安産・授児子宝及び下半身の病に霊験あらたかとされ、手作りの男根等を供える風習は現在でも続いているのだそうな。

-

素戔嗚尊が八岐大蛇を退治する際に八重垣(八つの垣根)を造って稲田姫を匿った場所が、現在八重垣神社の奥の院にある森とされている。奥の院の鏡の池は、稲田姫が隠れた時に飲料水とし、また自身の姿を写した池と伝えられている。

-

八重垣神社から約2km歩いて神魂(かもす)神社へ。本殿は天正11年(1583年)に再建されたもので、出雲国(島根県東半部)にのみ分布する大社造のなかの最古のものとして、国宝に指定されている。

神魂神社(大庭の大宮) 寺・神社・教会

-

神魂神社に程近い島根県立八雲立つ風土記の丘へ。展示学習館に入館。近辺の出土品を中心に展示されており、規模的には小さい(歩行距離は100m程度か?)。見返りの鹿の埴輪と「額田部臣」の銘文入り大刀が2大見所(どちらも重要文化財)。時期によっては企画展もやっているが、私が訪問した日は企画展はやっていなかった。

八雲立つ風土記の丘 自然・景勝地

-

展示学習館から数100mの距離にある岡田山1号墳へ。ぱっと見はこんもりとした小さな丘。すぐ近くには岡田山2号墳がある。

-

岡田山1号墳の石室。入口には南京錠がかかっており、鍵は展示学習館で借りて、自分で開閉する。ここで展示学習館に展示されていた「額田部臣」の銘文入り大刀が発見された。他にも銅鏡、耳飾り、馬具、須恵器等が発見されたが、人骨はなかったらしい。

2号墳の方は法律や予算の関係もあってか、未だ発掘調査はされていない。 -

島根県立八雲立つ風土記の丘の展示学習館で無料で自転車が借りられる。しかも、指定の場所(山代二子山古墳のある「ガイダンス山代の郷」)での乗り捨ても可ということで、自転車で史跡を巡りながらガイダンス山代の郷へ。

出雲国庁跡。この場所が奈良時代から平安時代にかけて出雲国の政治の中心地であったと考えられている。単なる草ぼうぼうの平原にしか見えないが、柱の跡に短い柱が立ててあり、それらをつなぎ合わせれば、それなりに大きな建物が建っていたことを想像することはできる。 -

出雲国庁跡に隣接してある六所神社。出雲国の総社として、出雲国内はここに参拝することで、出雲国内の全神社に参拝することにかえていたそうだ。

-

出雲国風土記に書かれている「国引き神話」において、八束水臣津野命が国引きを終えて、「意恵(おえ)」と杖を突き立てたところがこの場所であると伝承されている。出雲国風土記は天平5年(733年)に完成したといわれており、当時からあった「意宇(おう)」の地名の由来として説明されている。また、その地にある「意宇杜(おうのもり)」の説明として「郡家の東北の辺の田の中に在る塾 (こやま)、是なり。周り八歩ばかり、其の上に木ありて茂り」とあり、当時あったこの特徴の土地を神話と結びつけて(はっきり言うと創作して)説明したのであろう。その後、約1300年もの長い間、現在のこの場所が「意宇杜」として伝承されてきているとは考えづらいが(少なくとも約1300年前の「意宇杜」と現在の姿は激変しているはず)、地元ではここに生えているタブの木を八束水臣津野命が突き立てた杖の「依り代」(神霊が宿った木)として崇めているそうだ。

-

出雲国分寺跡らしいが、実感なし。

-

奈良時代から平安時代にかけては、この辺りは出雲国の中心地だったようだが、現在は田園が広がるのどかな雰囲気。

-

真名井神社。出雲風土記にも記されている古い歴史を持つ神社。本殿内には彩色絵が描かれているらしいが、残念ながら拝観することはできない。

-

ガイダンス山代の郷で自転車を返し(乗り捨て)、館内で山代二子塚古墳に関する映像を見てから、すぐ近くにある山代二子塚古墳へ。この古墳は古墳の上に上がれる。大正14年(1925年)に「前方後方墳」(前方後「円」墳ではない)の名が初めて使用された古墳で、全長94mと島根県内で最大規模の古墳とのこと。

ガイダンス山代の郷 名所・史跡

-

墳丘の一部は明治40年頃に旧陸軍歩兵連隊設置の際に崩されたが、今は復元整備され、古墳の土層を見学できる観察室として無料で開放されている。この奥に石室らしき空間があるらしいが、未調査とのこと。

-

ガイダンス山代の郷の最寄りバス停から松江市街へ戻り、島根県立美術館でコレクション展(常設展)を鑑賞。コレクション展の展示物については、「撮影禁止」表示のある作品以外は撮影可(企画展の展示物は基本不可)。なお、展示作品は定期的に入れ替わるので、ここで紹介した作品が見られるとは限らない。

島根県立美術館 美術館・博物館

-

オーギュスト・ロダン作のブロンズ像「ヴィクトル・ユゴーのモニュメント」。

-

ポール・ゴーギャン作の「水飼い場」。

-

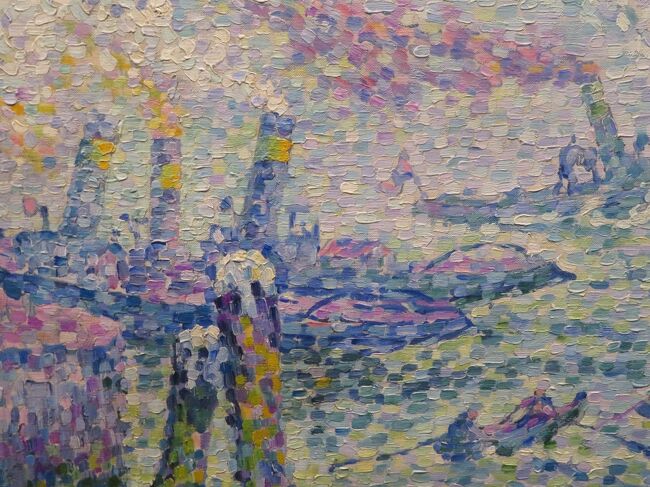

ポール・シニャック作の「ロッテルダム、蒸気」。

-

葛飾北斎作の「冨嶽三十六景 山下白雨(さんかはくう)」。一見、赤富士として有名な「凱風快晴」ぽいが、別の作品。「白雨」とは夏のにわか雨のことで、山頂付近は晴れわたるが、暗い山腹に一筋の稲妻が走り、にわか雨が地上に降り注いでいる情景なんだそう。

なお、島根県立美術館には「凱風快晴」や「神奈川沖浪裏」も収蔵されている。しかも「山下白雨」も含めて各2枚も。ただ、版画なので同じ作品が複数枚存在していることは珍しくない。島根県立美術館にこれらの作品が2枚収蔵されている理由はこうだ。島根県立美術館の浮世絵には、松江出身の実業家の新庄二郎氏が旧蔵していた「新庄コレクション」、津和野出身の北斎研究者の永田生慈氏が旧蔵していた「永田コレクション」そして島根県が独自に購入した作品があり、「凱風快晴」「神奈川沖浪裏」「山下白雨」は新庄コレクション、永田コレクションの両方に含まれている作品だった。今回展示されていたのは永田コレクションの作品。 -

お客さんはほとんどおらず、自分のペースで鑑賞できた。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

32