2020/11/22 - 2020/11/22

400位(同エリア675件中)

![]()

ハイペリオンさん

- ハイペリオンさんTOP

- 旅行記151冊

- クチコミ86件

- Q&A回答32件

- 393,083アクセス

- フォロワー46人

朝4時半に起き、5時半に宿を出た。

フロントで、「すみませ~ん」と声をかけた

が誰も出てこなかったので、部屋の鍵を置い

て外に出た。外は結構冷えていた。

昨夜はホテルに着くのに20分以上かかったが、

駅へは15分くらいで着いた。

5時54分の始発宇佐行きに乗って宇佐へ行く。

- 旅行の満足度

- 5.0

- 観光

- 5.0

- ホテル

- 4.0

- グルメ

- 4.0

- ショッピング

- 4.0

- 交通

- 4.0

- 同行者

- 一人旅

- 交通手段

- ANAグループ JRローカル 徒歩

- 旅行の手配内容

- 個別手配

- 利用旅行会社

- 楽天トラベル

PR

-

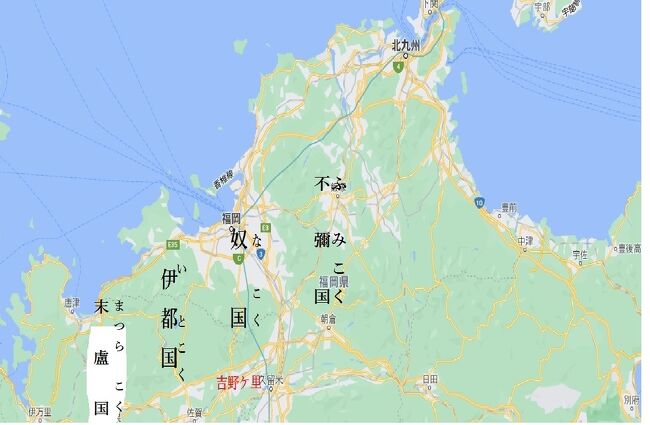

まずは昨日の復習から。

唐津から福岡まで、「魏志倭人伝」に書かれて

いる各国の位置関係は上のようになる。

『魏志倭人伝』には次のように書かれている。

「また一海を渡り、千余里にして末盧国に至り・・・」

「東南へ陸行すること五百里にして、伊都国に到り・・・」

「東南へ奴国へ至ること百里・・・(略)・・・

東行して不彌国に至ること百里」

ここまではまあいい。しかし、問題はここから

である。

不彌国から邪馬台国へ至る道程が議論の的とな

り、九州説か畿内説か分かれることになる。 -

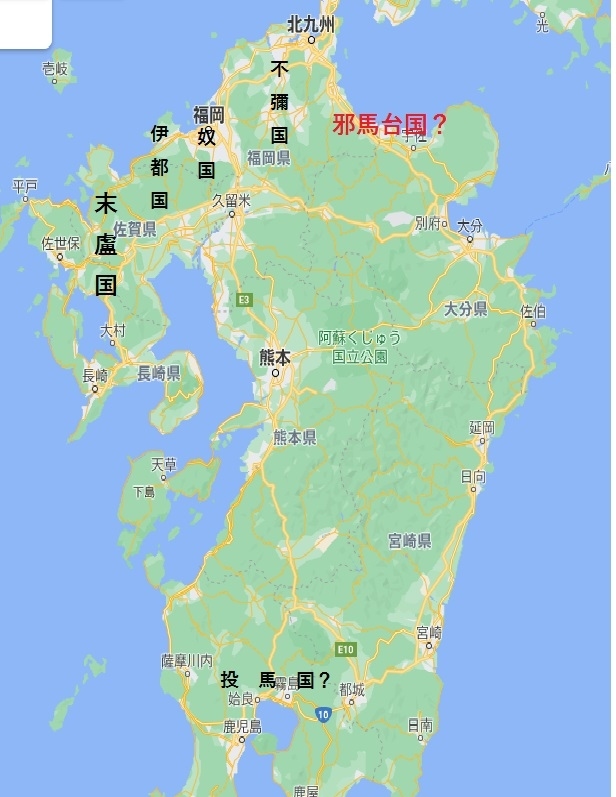

『魏志倭人伝』による不彌国より先の道程は、

次のようになっている。

「南、投馬国に至るに、水行二十日」

「南、邪馬台国に至る、女王の都する所にして、

水行十日、陸行一月なり」

投馬国は戸数4万、邪馬台国に至っては戸数7万

である。もしその記述が正確ならば、4人家族

だったとしても、20万人近い人口を有する大国

ということになる。

投馬国への行程が「水行二十日」としか書かれ

ておらず、これが畿内説を勢いづかせることに

なっている。畿内説を主張する学者は投馬国を

広島にある鞆(とも)の浦であるとしているの

だ。要するに発音から似ている地名を探して充

てているに過ぎないのだが、明らかにおかしい。

なぜなら、方角は不彌国の南と書かれているか

らだ。

不彌国の港から出発したとして、瀬戸内海を進

むから、太陽は右前方に見える。それを「南」

と勘違いするほど、古代中国人もあほではない

だろう。

「水行二十日」をもとに考えると、おそらく投

馬国は九州の南、今の鹿児島あたりではないか。

『魏志倭人伝』の記述に従うと、邪馬台国は投

馬国からさらに1カ月歩いた場所ということに

なる。

畿内説を採るなら、鞆の浦で乗っていた船をわ

ざわざ降り、奈良盆地までなぜか歩いていくこ

とになってしまう。

なぜこんな手間のかかるようなことをことをす

るのか。『魏志倭人伝』の記述に従うと、邪馬

台国畿内説はつじつまの合わないことが多すぎ

るのである。

では、邪馬台国は投馬国からさらに南へ行った

所にあるのか。多分そういうことではないと思う。

投馬国の記述のあと、「又」あるいは「更に」

といった記述がない以上、不彌国を起点にして

両国の場所を書いたのではないか。

投馬国へは「水行二十日」とあり、邪馬台国へ

は「水行十日、陸行一月」とあるのは、いずれ

も末盧国からの距離を指しているのではないか

と思う。

投馬国の「二十日」は末盧国からも不彌国から

でもかかりすぎのような気はするが。 -

ただ、魏の使者がどうやら方角を勘違いしてい

たらしいというのは、邪馬台国九州説を唱える

研究者と畿内説を唱える研究者両方に共通した

認識である。

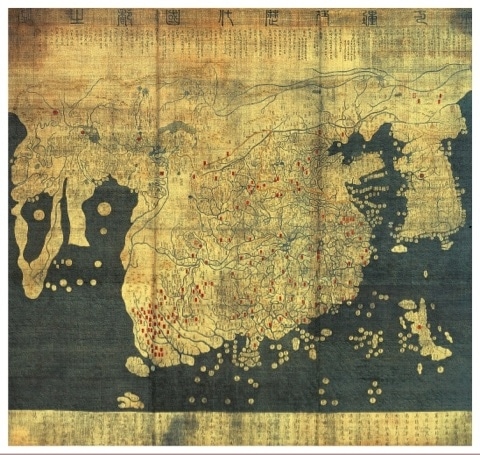

上の画像は15世紀に朝鮮で書かれた世界地図

である。

李氏朝鮮時代に書かれ「混一疆理歴代国都之

図(こんいつきょうりれきだいこくとのず)」

というタイトルがついている。

朝鮮半島の異様なデカさと日本列島の小ささ

が噴飯ものだが、半島の南の海に南北に広が

る島がある。これが日本である。

このころまで、日本は南北に広がる島国だと

信じられていた。

魏の使者もこのことが先入観としてあったの

ではないかと思う。

末盧国からの国の位置もすべて「東南」と書

かれているが、実際には伊都国も奴国も末盧

国からは東の方角である。角度にして約45度

ずれているのだ。方位磁石などない時代のこ

と、倭国が南北に大きな島国と信じられてい

た以上、東に陸地を進んでいても、少し南に

ずれて進んでいても気づかないかもしれない。

だから、不彌国の南に邪馬台国があると書か

れているが、実際には東南の方角、つまり大

分県あたりではないか。 -

宇佐行きがやって来た。

車輛はガラガラ。昨夜から始発まで小倉で飲

み続けていたような若者や夜勤明けと思しき

人たちが乗っていた。 -

6時半くらいになってようやく周囲が明る

くなってきた。 -

車窓にはずっと田園地帯が広がっている。

『魏志倭人伝』に「女王国の東、海を渡る

こと千余里にして、また国あり、皆倭種な

り」とあり、東は海であることが書かれて

いる。

女王国、つまり邪馬台国から海を東へ進ん

だところにある倭人の国とは吉備や大和の

国のことだろう。

吉野ケ里遺跡からは、ヤマトや出雲で作ら

れた土器が出土しているから、このころか

ら、本州にある国の存在は知られていたの

だろう。 -

九州の東側は海だから、不彌国から東南の

大分県の平野部に邪馬台国が存在したと考

えていいのではないか。

しかし、畿内説を採る研究者たちはこの邪

馬台国の東側に海があるという記述は黙殺

している。海があるのは奈良盆地からずっ

と先だから都合が悪いのだ。さらに、本州

の東には国らしい国は存在しない。 -

ただ、残念ながら大分県からは、吉野ケ里に

匹敵するような巨大な集落跡は発見されてい

ない。

しかし、最近になって、宇佐市小部遺跡から

は、大型の建造物があったことを示す柱穴が

発見されており、今後の調査が待たれるとこ

ろだ。

そして戦前には日田市のダンワラ古墳からは

他の地域からは出土していない見事な鉄鏡が

出土している。 -

これがその鏡で、「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡

(きんぎんさくがんしゅりゅうもんてっきょう)」

という長ったらしい名前がついている。

発見されたものはこのようにかなり劣化が

進んでいた。 -

これは複製品。

これの何がすごいかというと、まあ金や銀

の装飾も見事だが、これと同じものが三国

志の英雄、曹操の墓からも出土していると

いうことである。

つまり、中国大陸でも最高位の権力者が所

有していたものが、九州から出土している

のである。

では、この鏡が出土したダンワラ古墳が卑

弥呼の墓なのか。

この鏡自体は邪馬台国が覇権を握るずっと

以前の漢代に作られたものであり、奴国の

権力者が所有していたのではないかと言わ

れている。

大きさも「古墳」とされているが、盛り土

程度の小さいもので、その後の鉄道工事に

よってつぶされた。

この鏡が、「漢倭奴国王」の金印のように、

邪馬台国に敗れた後、部下がここへ埋めた

ものか、邪馬台国に継承されたのかどうか

はわからない。奴国の勢力が大分の日田ま

だまで及んでいたかどうかも疑問である。

ただ、日田から中津にかけての平野部は、

3世紀ごろ、重要なエリアであったこと

は確かである。 -

苅田から1時間余りで宇佐に着いた。

-

ここは、宇佐神宮以外は特に何もない場所で

ある。

駅の周囲には民家があるが、少し離れると田

んぼと原野が広がっている。

7時15分のバスで宇佐神宮へ向かう。

宇佐神宮へは15分ほどで着いた。帰りのバ

スは9時過ぎ。約1時間半で見て回らなけ

れば。 -

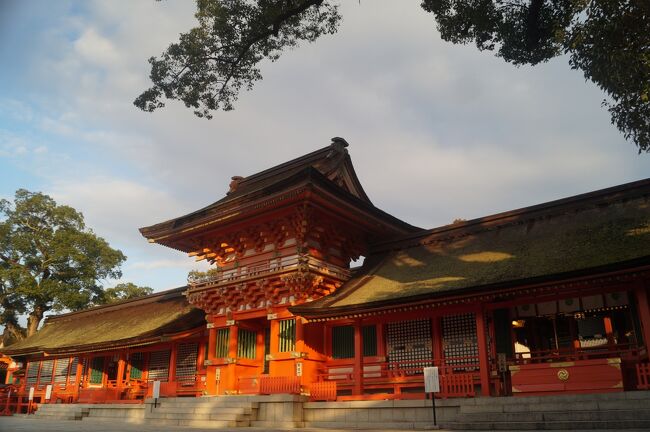

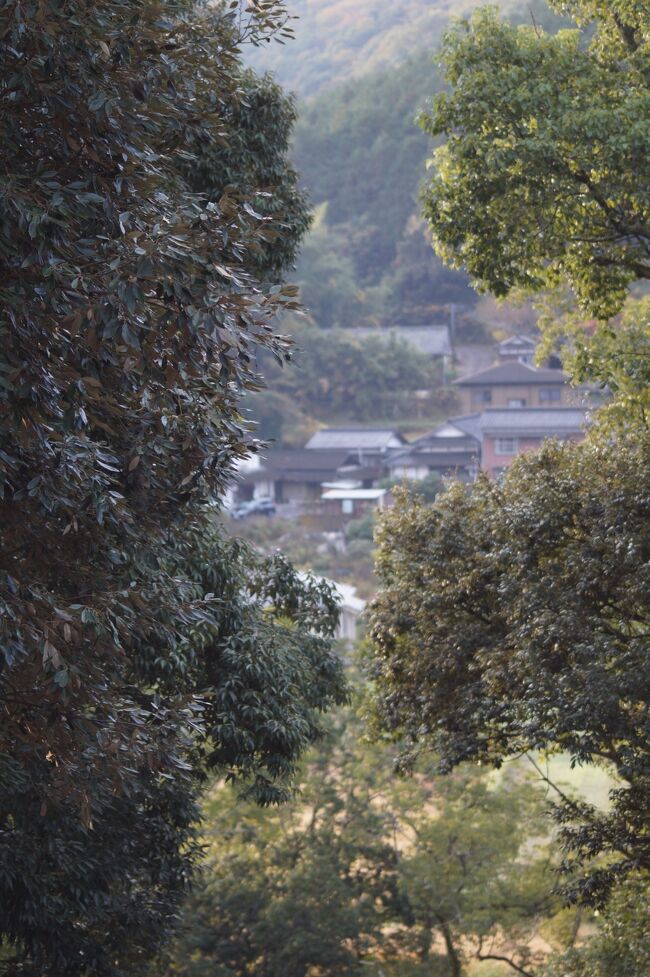

宇佐神宮は亀山というこんもりとした丘に

ある神社である。

ここは、全国各地にある八幡宮の総社、つ

まり総本山である。京都の石清水八幡宮や

鎌倉の鶴岡八幡宮も宇佐神宮の分社である。

創建は8世紀ごろ。奈良時代である。

周囲はうっそうとした雑木林に覆われ、外

からは神社の全容はわからない。 -

赤い欄干の橋を渡ると、

-

真っ赤な鳥居がある。

-

その先の参道を・・・、あっ、巫女さんだ!

巫女さん待って! ハアハア(*´Д`)・・・

おっと、いかんいかん。あの方たちは神に

仕える方たち。

そんな神聖な方たちを変な目で見てはバチ

が当たるというもの。慎まねば。 -

それにしても巫女さんって萌えるなあ。

-

薄暗い階段を上ると、

-

朱塗りの門がある。

この先に上宮の本殿がある。 -

平成天皇と令和天皇が神饌料(しんせんり

ょう)、要するにお供え物を下賜されている。

おそらく歴代の天皇がお供え物を下賜され

ているのだろう。 -

これが本殿。

3つに分かれていて、左から一ノ殿、二ノ殿、

三の殿となっている。

祀られているのは一ノ殿が応神天皇、真ん中

の二ノ殿が比売大神(ひめのおおがみ)、三

ノ殿が神功皇后である。 -

この神社を有名にしたのは、8世紀の道鏡事件で

ある。

女帝称徳天皇の時代、病気がちだった天皇を快癒

させた弓削道鏡(ゆげのどうきょう)という怪僧

が、女帝に気に入られ、権勢をふるうようになる。 -

後の俗説では道鏡と称徳女帝には肉体関係があっ

たかのような話も出ているが、さすがにそこまで

はないのではないか。

ただ、江戸時代には皇室や公家を馬鹿にするよ

うな風潮もあり、この二人に関する川柳が残さ

れている。

傑作なのを紹介すると、

「道鏡に根まで入れよと詔(みことのり)」

「道鏡はすわるとひざが三つあり」

詔とは、天皇が出す命令だから、2人がどういう

状態だったか想像はつくだろう。

本当に道鏡が巨根の持ち主だったかどうかはわか

らないが、かなりエネルギッシュな活動家だった

のかもしれない。 -

称徳天皇によって地位を引き上げられた道鏡に、

この宇佐神宮で道鏡を皇位に就けるよう神託が

下ったという報告がもたらされる。

どうもこの神託自体、道鏡による根回しで出さ

せたようなのだが、それを確認するために称徳

天皇は和気清麻呂(わけのきよまろ)を宇佐神

宮に派遣した。

和気清麻呂は「皇統に属さない者を皇位に就け

てはならぬ」という託宣があったと、帰朝して

報告を行った。

これを聞いた称徳女帝は激怒し、和気清麻呂を

別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)と改名させ、

大隅(鹿児島)へ追放してしまった。

清麻呂を穢麻呂に改名なんてほとんど笑い話だ

が、こういう話を見ると、男尊女卑のぼくなん

かは、女ってのはしょうがねえよなあと思って

しまう。

称徳女帝以前にも女性天皇は数人いたが、やは

り自分の推しを無理矢理皇位に就けようとする

ことが多かったらしい。

称徳天皇以後、女性天皇は17世紀まで現れなか

ったのは、こういう悪しき前例が多かったから

かもしれない。 -

さて、ここまでの話を、おかしいと思わないだ

ろうか。

なぜ託宣を聞くのがこの大分の片田舎にあるお

宮さんなのか。

奈良の近くには天照大神を祀る伊勢神宮がある

のだから、伊勢神宮でいいではないかと考える

のが普通だろう。 -

伊勢神宮やこの宇佐神宮は宗廟といい、天皇家の

祖神を祀っている神社である。かつては、伊勢と

宇佐が二所宗廟だったが、中世以降は、石清水と

伊勢が二所宗廟となった。

御託宣が伊勢神宮ではなく、この宇佐神宮で下さ

れるということは、こちらの方がお伊勢さんより

も格式では上であったと考えるべきだろう。

歴代の天皇陛下がお供え物を下賜されているのを

見ても、ただの田舎神社ではない。 -

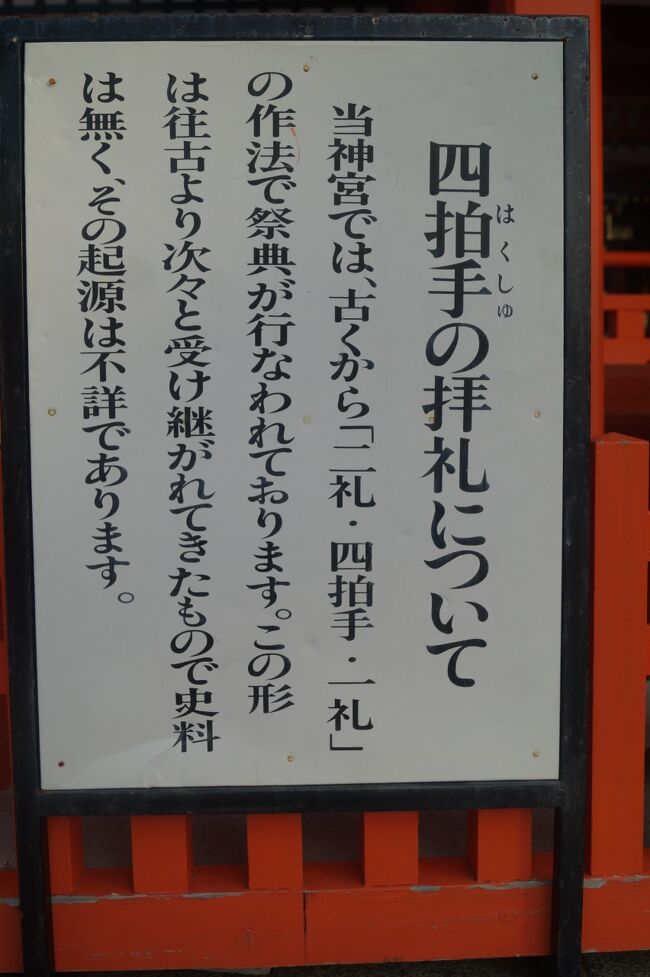

宇佐神宮には奇妙なことがいくつかあるのだが、

その一つが参拝方法である。

神社の正式な参拝方法は「二礼、二拍手、一礼」

である。つまり、2回お辞儀をして、2回柏手

を打ち、もう一度お辞儀をするというもの。

しかし、ここでは「二礼、四拍手、一礼」が

作法とされているのである。つまり、柏手を

4回打たねばならないのだ。

このような変わった参拝方法の神社はあと2

つある。

島根の出雲大社と新潟の弥彦神社である。 -

出雲大社も奇妙な神社だが、その奇妙なところは

参拝方法だけではなく、しめ縄にも表れている。

上が出雲大社のしめ縄、下が福岡の宮地嶽神社の

しめ縄である。どうだろう、違いが判るだろうか。

左右が逆になっているのである。

通常のしめ縄は結い始めるところが向かって右、

つまり神社側から見て左に持ってきて、最後の

しっぽのように細い方が向かって左、つまり神

社側から見て右に来る。つまり、下の宮地嶽神

社のやり方が正式の方法である。しかし、出雲

大社は左右が逆なのだ。 -

出雲大社に祀られている大国主大神(おおくに

ぬしのおおかみ)がどういう事情で祀られるよ

うになっのか、ご存じだろうか。

神話の世界の「出雲の国譲り」である。

天照大神が葦原中国(あしはらのなかつく

に)、つまり日本は、我が子が統治する国

である。しかし、大変乱れているので神を

遣わして平定せねばならぬと仰せになった。

そこで、何人か神を派遣したもののうまく

いかず、最終的に建御雷神(たけみかづち

のかみ)を遣わした。建御雷神は出雲の浜

辺に剣を逆さに突き刺し、その上にあぐら

をかき、ここは我が国が治めるべき土地、

そのことについてどう考えておるのかと問

う。すると大国主の2人息子は、この国は

天つ神(あまつかみ)のご子孫に献上いた

しますと宣言した。

2人の息子がそんなことを言うので、大国

主もこの国は献上いたしますと言った。そ

して続けて、大きな宮殿を作ってくれたら

そこに隠れますと言い、出雲の地は天照大

神の子孫が治めることとなった。 -

以上が出雲の国譲りの神話である。

しかしまあ、神話とはいえおかしな話である。

「ここは我々が治めるからよこせ」

「わかりました。そのかわり私を大きな神殿に

祀って下さいな」

こんなこと、あるだろうか。現代でさえ、人

の住めないような小さな島ひとつでさえ「昔

からおれたちがここで漁をしてたんだよ。お

れたちのもんだ」「何言ってやがっんだ、お

れたちのもんだ。もう建物作って人住ませち

ゃったもんね」とかやっているのだから、簡

単に自分の土地を人にあげるお人よしなんか

いないだろう。

神話によってきれいな話になってはいるが、お

そらくこれはヤマトによる出雲国平定の物語に

違いない。

ヤマトから何度も遠征軍を出したものの中々屈

服させることができず、ようやく勝って出雲の

王を討ち取ったか、あるいは降伏させて国王を

斬ったか自死に追い込んだかのいずれかだろう。 -

大国主を祀った神殿はなんと96メートルもの

高さだったということになっている。しかし、

後に48メートルになった。

出雲博物館にはミニチュアの神殿が展示されて

いるが、何とも奇妙な建物である。

しかし、さすがに当時の建築技術で96メートル

の建造物を建てるのは不可能だろう。現代では

およそ19階の建物である。

しかし、48メートルではできないこともないか

もしれない。

想像図を見ると、まっすぐな柱が社殿を支えて

いるだけで、横の柱がない。これでは社殿を支

えることができず、倒壊してしまうはずだ。

大国主を祀った巨大な神殿は今まで実在が疑

問視されてきたが、約20年前に出雲大社の

境内から杉の木三本をひとつにまとめた柱が

発見され、高さ48メートルの社殿の実在性は

にわかに現実味を帯びてきた。 -

これは、一般の方が想像で作ったCG画像だが、

これなら、強度も十分で、倒壊の心配はないよ

うに思われる。 -

高さ48メートルの建造物は当時の日本ではもち

ろん最も高いものである。

征服し、処刑した王を祀るのに、なぜここまで

してあげるのか。 -

古来、日本人は死んだ人の祟りというものを恐れ

てきた。非業の死を遂げた人が化けて出てくるこ

とを怖がった。

菅原道真の死後、清涼殿に雷が落ち、醍醐天皇が

その後死亡すると、道真公の祟りではないかと、

天満宮を建てて霊を慰めたのも、祟りを恐れる日

本人の典型的な行動である。

事件や事故のあったところにお地蔵さまを安置す

るのもそうだろう。

大国主をこのように手厚く祀ったのも、彼の怨霊

を恐れたからに違いない。

日本人の怨霊信仰を唱えたのは、京都大学の梅原

猛だが、わざわざ言われなくても日本人のDNA

に染み付いた行動原理である。 -

では、ここ宇佐神宮はどうなのか。

まず参拝方法が出雲大社と同じだということは上

に書いたとおりである。

参拝方法が出雲大社と一緒だからといって、出

雲大社に祀られている大国主同様、ヤマト側に

よって処刑された者が祀られているということ

ではないようであると思う。

本殿は左から向かって順に一ノ殿、二ノ殿、三ノ

殿に分かれていると書いた。祀られているのは一

ノ殿から順に、応神天皇、比売大神、神功皇后

(じんぐうこうごう)の3神。神功皇后は三韓征

伐の伝説を持つ女性で、応神天皇の母。昨日、西

戸崎行く際に乗り換えた香椎という駅近くには、

香椎宮があり、神功皇后と夫の仲哀天皇が祀ら

れている。 -

左右の応神天皇と神功皇后はいいとして、真ん中

に祀られている比売大神(ひめおおかみ)とは誰

なのか。

比売は後に姫という文字になり、女性に対する尊

称である。

語呂が似ているから比売=卑弥呼としがちだが、

比売大神を祀る神社は全国にあるので、これら

すべて卑弥呼を祀っているわけではないだろう。

宇佐神宮の比売大神は近くの御許山(おもとやま)

に降臨したタゴリヒメ、タギツヒメ、イチキシマヒ

メの三女神だとされている。 -

ではなぜここが、邪馬台国を探索するうえで出

てくるのか。

ここを卑弥呼の墓ではないかと主張する人達が

いるからである。 -

宇佐神宮が建つ亀山は、昔から貴人の墓では

ないかと言い伝えられてきたという。

平安時代の延喜式神名帳という各地の神社一

覧には、宇佐神宮は「廟神社」とされており、

墓と神社が合わさったものとされている。 -

宇佐神宮は明治40年と昭和16年に大改修工

事が行われている。

その際に2度とも石棺が目撃されている。

石棺を目撃した人には箝口令が敷かれ、口

外されなかったという。

しかし、推理小説家の高木彬光は昭和16

年の工事で石棺を目撃した人に会って話

を聞いており、それを『邪馬台国の秘密』

という本に書いている。

それによると、石棺は長さ約2メートル、

幅約1メートル。蓋は真っ平なものだっ

たという。

弥生時代は死者を甕棺に入れて葬ってい

た。奴国においても同様である。だから

石棺となると、もう少し後の時代になる

気がするのだが。 -

石棺の中には銅剣などの副葬品があり、

石棺の発掘に立ち会った関係者で、銅剣

を持ち去った者がいたという。 -

では、やはりここが卑弥呼の墓なのか。

神功皇后と応神天皇を脇に従えて祀られて

いる比売大神とは卑弥呼なのか。

石棺が2つあったとしたら、卑弥呼と次の

女王、壹与(いよ)の墓なのか。 -

日本で作られた史書、『古事記』と『日本

書紀』で不可解なのは、邪馬台国について

一切触れていないということである。

出雲征討物語は国譲りという形に変えなが

らも、書かれているのに、邪馬台国につい

ては時代が近いのにもかかわらず黙殺して

いるのは不自然である。 -

吉野ケ里の遺跡からは、西日本各地の土器

が出土しているから、弥生時代から東西交

流はあった。だから、大和の人たちも邪馬

台国という強大な国の存在は知っていたは

ずだ。

まず考えられるのは、邪馬台国は出雲のよ

うに大和によって滅ぼされた国ではないと

いうことだろう。 -

もし、大和が滅ぼしたのなら、脇に天皇を侍

らせるようなことはせず、大国主のように、

参拝者にそっぽを向くように横を向いた形で

単体で祀られていたに違いない。 -

もしここが卑弥呼の墓があった場所だとして、

考えられるのは、大和が邪馬台国を引き継ぐ

正当性を主張するために建てたのではないか

ということだ。 -

卑弥呼が死んだのは、西暦249年ごろとされて

いる。

当時、邪馬台国は狗奴国(くぬこく=熊本あた

りか?)と対立状態にあり、やや押され気味だ

った。

『魏志倭人伝』には魏の軍人張政が邪馬台国の

難升米(なしま)という高官に魏の軍旗を渡し、

激励したことが書かれており、次の段で唐突に

「卑弥呼以て死す」と記されている。 -

卑弥呼が死んだとされる同時期に、皆既日食が

起きたとされている。これは古天文学によって、

確実とされているのだが、古代人には皆既日食

などの知識はなく、日中に太陽が隠れて周囲が

暗くなるというのは、衝撃だったはずだ。

皆既日食と卑弥呼の死。このとき卑弥呼は殺さ

れたのではないかとする研究者は多い。

太陽を神と崇め、その託宣を卑弥呼を通じて聞

いていた人々にとって、いきなり太陽がなくな

るなどというのは恐怖以外の何物でもない。

「女王信ずるに足らず」と感じた人たちによっ

て殺されたか、あるいは自ら死を選んだか。

その後、邪馬台国は男王を立てるも、うまくい

かず、宗女(卑弥呼の一族の女)臺与(いよ)

を立ててようやくまとまったという。臺与13歳。

ただの子供である。 -

皆既日食と卑弥呼の死の関係を見て、類似した

物語が思い浮かぶ。

天照大神の天岩戸(あまのいわと)神話である。

天照大神は弟、素戔嗚尊(すさのおのみこと)

の度重なる乱暴狼藉にあきれ、天の岩屋に籠っ

てしまった。これで世界は暗闇に覆われた。

そこで、天の岩屋の戸の前で天宇受売命(あめ

のうずめのみこと)がストリップをし、外の騒

ぎが気になって、少し戸を開いて外を覗いたと

き、怪力自慢の手力男神(てぢからおのかみ)

が引っ張り出した。すると世界は光を取り戻し

たという話。

似ているではないか。

天照大神が岩屋に隠れたのは日食であると唱え

たのは江戸時代の儒学者、荻生徂徠(おぎゅう

そらい)らしいが、イコールそれは天照大神の

死ではないか。

そして岩屋の戸が開かれると再び光が差し、

未だ幼き女王臺与が現れた。 -

神話解析の手法によって、卑弥呼=天照大神と

する研究者は多い。

ここが、天皇家の祖神を祀る神社であり、かつ

廟であるのなら、祀られているのは卑弥呼と臺

与である可能性は高い。 -

邪馬台国が後に東へ遷り、大和朝廷となった、

大和朝廷が邪馬台国という大国を継承した国で

あることを正当化するために女王卑弥呼を天照

大神に仮託して物語を作り上げた。

いくつかの説があるが、4世紀の倭国の状況は

中国の史書にも記載されておらず、日本の史書

は神話とみなされており、完全なミッシングリ

ンクとなっている。 -

この宇佐神宮は、その途切れた円環をつなぐ

鍵を秘めているのは確実だと思う。 -

この宇佐神宮は上宮と外宮に分かれている。

上宮だけにお参りするのは「片参り」と言

ってよろしくないのだそうで、下宮にもお

参りすることにした。

こちらは農業漁業などの産業発展の神様だ

とか。下々のための神様である。 -

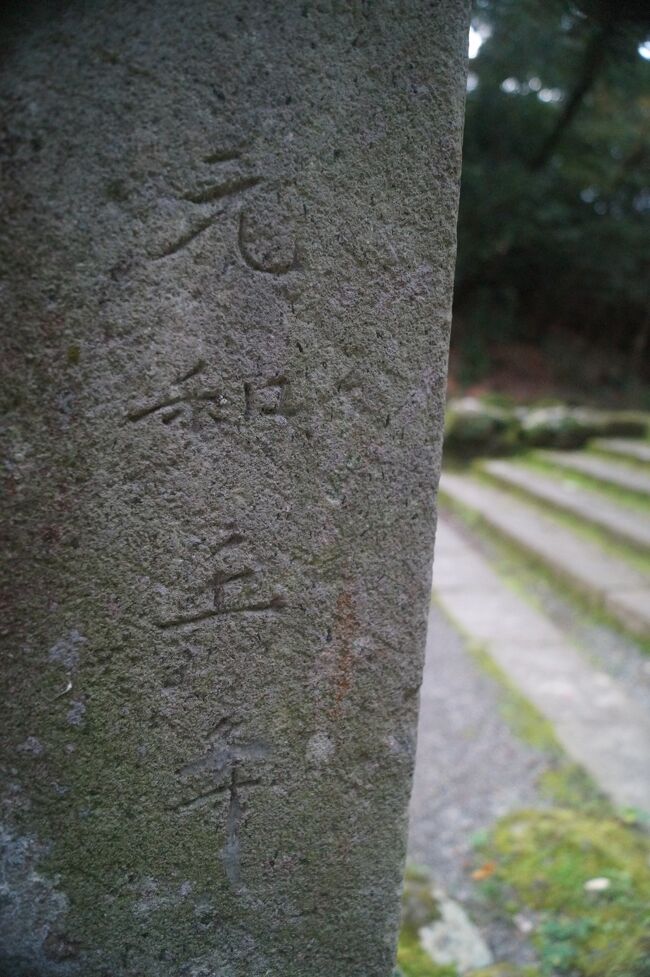

慶長13年の石碑。

すでに江戸時代に入っている。 -

元和3年か?

慶長年間の次の年号。

大阪の陣も終わり、完全に徳川の世となっ

ている。 -

邪馬台国の場所もだいたいわかり、卑弥呼

の墓も特定できたので(ホントかよ)、バ

スの時間まで仲見世通りで餅を食べ、土産

物を物色した。 -

宇佐飴。

昔ながらの甘すぎない飴ちゃん。これくらいの

甘さがちょうどいいと思う。 -

9時過ぎのバスで宇佐駅に戻り、10時過ぎの特急

ソニック号で小倉へ戻ることにする。

空港行きバスがあって、最も早く空港に行けるか

ら苅田という場所に泊まったが、意味は全くなか

った。 -

小倉には1時間弱で着いた。

そこからモノレールに乗り、小倉競馬場へ。だ

いたい20分くらい。

入場の際、体温測定をさせられた。35.7度。

ホントかよ。低すぎないか。

屋根付きパドックがあるきれいな競馬場である。 -

場外発売だけなので、閑散とした感じ。

-

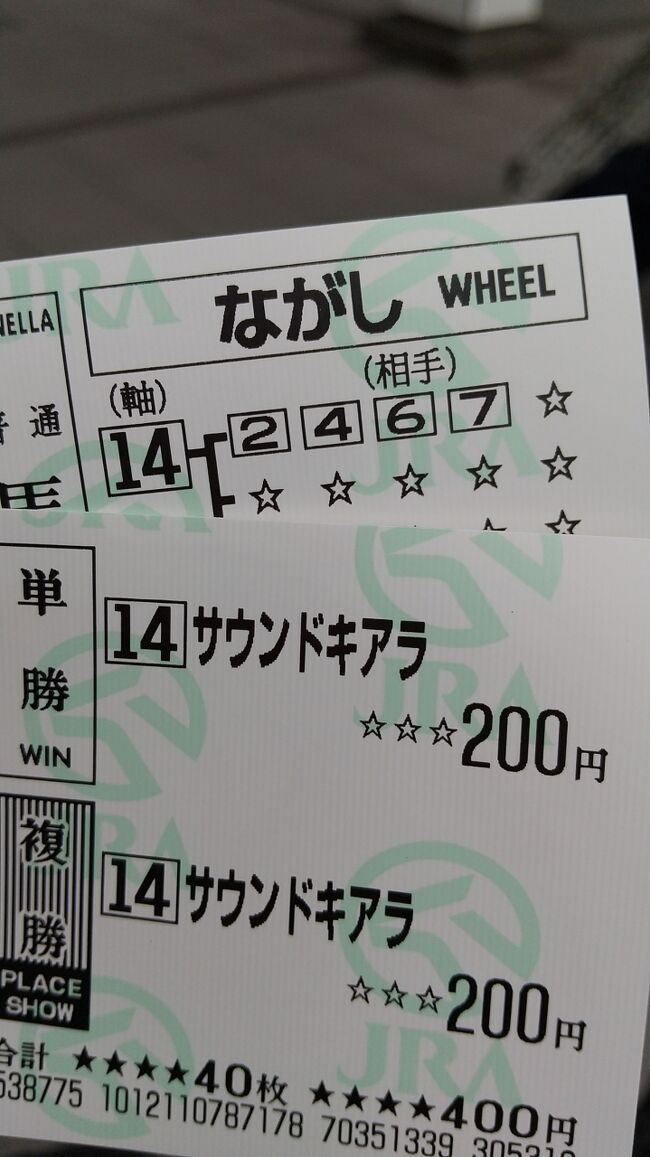

使えるカネでマイルチャンピオンシップの馬券

を購入。

サウンドキアラの単複に同馬から4頭流し。

結果、サウンドキアラ10着。くーっ(泣)。 -

駅中の土産物店で地域共通クーボンを使い切り、

小倉駅前からバスで空港へ。

帰りはスターフライヤー。

昼めしを食べていなかったので、空港内のレス

トランでデミグラスソースをかけたオムライス

を食べた。最近、油でいためたご飯を食べると

胸やけになることが多く、このあと結構きつか

った。 -

定刻通り搭乗。席は7割ほど埋まっていた。

機内は黒を基調にしており、こういうのをシ

ックな感じって言うんですか?

今回も隣は誰もいなかった。予約時にはほぼ

満席だったのに、こんなに多くキャンセルが

出るものなのか。 -

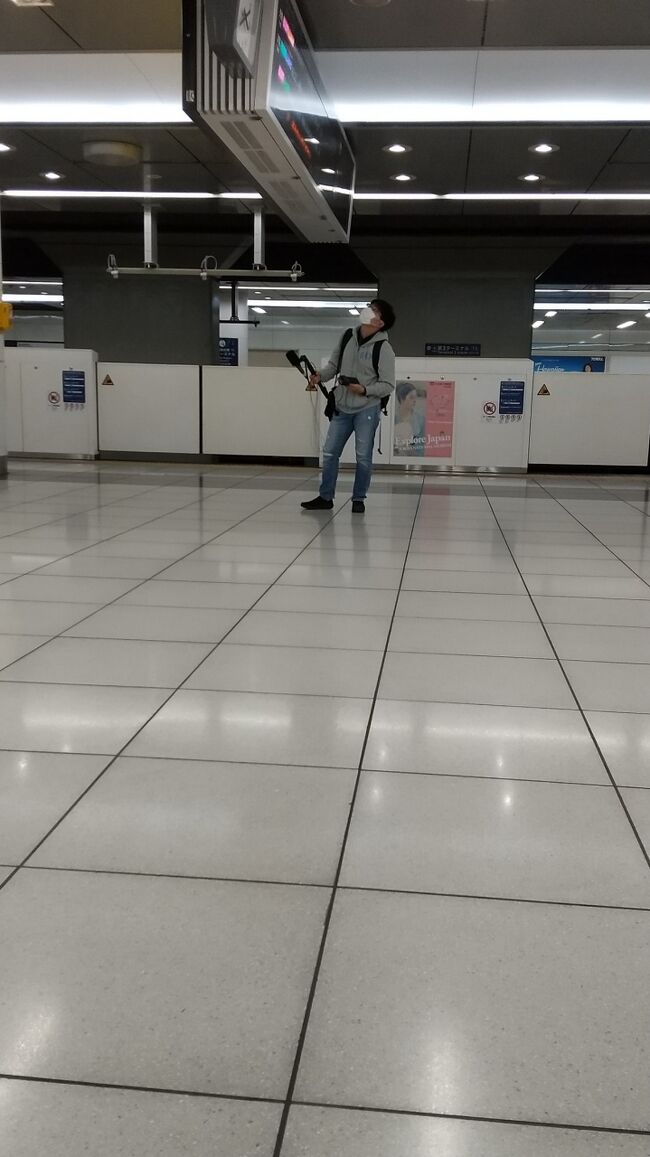

定刻通り羽田到着。

駅のホームでは録り鉄の若者が、すごい機材

を持って、駅のアナウンスを録音していた。 -

今回は計7000円分の地域共通クーポンをも

らい、何とか全部使い切った。

酒の充てにと乾きものをいろいろ買ったが、

あまりうまくなかったなあ。

唐津にはやり残したことがあるし、国東半島

には旧跡があるし、九州は何度も行ってみた

いところだった。

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

宇佐・豊後高田(大分) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

0

64