明治村から、豊橋の炎の祭典とせともの祭りハシゴ旅(一日目前半)~歴史ある建物を保存する博物館としては明治村が日本一。美しい建物は西洋の猿まねではなく、日本の風土も想像力を与えたように思います~

2016/09/10 - 2016/09/10

54位(同エリア1448件中)

![]()

たびたびさん

- たびたびさんTOP

- 旅行記845冊

- クチコミ41216件

- Q&A回答431件

- 6,860,900アクセス

- フォロワー687人

東京だと江戸東京たてもの園。四国だと高松に四国村というのもありますが、貴重な建物を移築保存する施設としては、この博物館明治村が一番の老舗でしょう。もう一度行ってみたいと常々思っていたのですが、やっぱり天気がよくないと面白くない。やっとチャンスが巡ってきて、今回の訪問になりました。

明治村には朝一番で入ってから夕方4時くらいまで。必死で回って、何んとか一通り見ることができました。それにしても、本当に途方もない規模と言っていいでしょうが、それでもそれぞれの保存の状態は極めて良好。施設の努力は半端ではないように思います。また、牛鍋屋とか現役の建物として活用されているものもあったりするので、時間をたっぷりとって計画することをお勧めします。

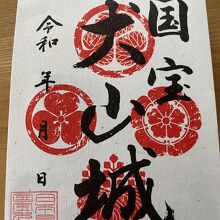

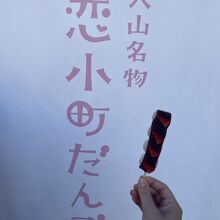

その後は犬山城下町へもちらりと寄って。前も来ていたはずなんですが、城に続く通りのこの賑やかさって、あんまり記憶に残っていませんでしたね。やっぱり当時よりパワーアップしているのだと思いますが、これなら京都などのメジャーな観光地にある賑やかな通りにも匹敵しているような。江戸時代の町家もいくつか保存されていて、それは本物だし。。これはいわゆる町興しに成功している典型的な事例なのかもしれません。

-

犬山駅に到着して。駅ビルにある、ここはエムズカフェ。

-

入ってすぐにあった犬山ドッグをいただきました。ちょっとスパイスの効いためちゃうまの逸品。偶然見つけたんですけど、これって、もっと宣伝すればりっぱな名物になるんじゃないかと思いますね。いいものに会って、ちょっとテンションが上がります。

-

犬山駅から明治村はバス。まだ早くて開いていなかったので、少し待って入場しました。

ゲートを入って、これは記念写真用のスポットですね。 -

振り返ると、第八高等学校正門。第八高等学校は、名古屋にあった旧制高等学校。第一高等学校の東京から始まって、仙台、京都、金沢、熊本、岡山、鹿児島、名古屋。名古屋は一番最後のナンバースクールだし、改めて眺めると大阪や福岡、広島にはなかったことにはちょっと違和感もありますね。

-

大井牛肉店は、明治村に入って右手すぐ。すき焼きの店ですが、明治に入ると文明開化の音がするとうたわれたのはよく知られたこと。時代を象徴するバタ臭い雰囲気が建物全体から匂ってくるようでした。

-

中では実際に牛鍋を食べさせていて、時間があればぜひ食べたかったんですが。。サンプルを確認しただけでしたが、とってもうまそうでした。

-

手前が近衛局本部付属舎で、奥が三重県尋常師範学校 蔵持小学校。やっぱり明治村はすごい。こうして惜しげもなく、歴史ある建物が並んでいます。

-

近衛局本部付属舎は、建物正面のアーチ形をいくつも並べたデザインが印象的。宮城警護のために設置された皇宮警察の庁舎の一部ですが、

-

建物と外部との間に廻廊のような空間を少し設けるという発想が面白いところ。日本建築だと縁側のような感じですね。

-

中には明治の有名人たちの等身大の写真パネル。外観とは違って、少し広さには欠けるように思います。

-

イチオシ

三重県尋常師範学校 蔵持小学校は、一段高くなった玄関を抜けると

-

そのまま裏の廊下兼バルコニー。この開放感は抜群ですね。学校にはもったいないくらいの気持ち良さです。

-

部屋には明治以降、学校で使われていた教材の展示。子供たちが使う小さな木の机を並べた教室も再現されていました。

-

赤坂離宮正門哨舎は、近衛局本部付属舎の隣りに建つ人が一人入ったらもういっぱいといった小さな建物。それでも、外で突っ立っているよりはずっとましでしょう。赤坂離宮正門両脇の内外に四つあった哨舎のうちの一つで、明治41年に建てられたものだそうですが、当時は守衛さんも随分威張っていたのではないかとかちょっと想像したりすると面白いかもしれません。

-

イチオシ

そこから、山に登っていった先が聖ヨハネ教会堂。明治村の建物でも一二を争う美しい建物だと思います。

-

明治40年、京都の河原町通りに建てられたプロテスタント系の京都五條教会で、左右の高い尖塔と山小屋風の三角形の大屋根の組み合わせを基本としていて、

-

これに前面の一階レンガ造の壁面の重厚さが加わり、落ち着いたバランスとなっています。

-

内部に入ると意外に質素。

-

ステンドグラスも少しさみしい感じでしたが、それも含めてこれが当時のままということでしょう。

-

少し移動して。

学習院長官舎は、この日、お化け屋敷のような企画が行われていて、外観から拝見しました。

タールを塗ったようなカーキ色はよくある学校の建物と同じなんですが、デザイン性のある縦長の窓をいくつも並べたことで少し住まいのような感じが出ています。 -

明治42年築。シンプルな機能性を基本にして、最低限の潤いも感じさせるこの意匠は東京にある乃木大将の私邸とも似ているなと思います。

-

ここから日本庭園の方に向かいます。

-

奥に見えているのは入鹿池で、明治村に隣接する農業用のため池。

この池を見下ろす高台にも複数の歴史的な建物が配置されていて、美しい景観を実現しています。満濃池に次ぐ日本で二番目の広さということですが、ただ、明治村からは全景が見える場所はなかったような。そういう意味では大きさを実感することは出来ませんでした。 -

この高台に配されている建物の最初は東京盲学校車寄。

車寄ですから、大きな建物の玄関であったものでしょうが、こんな使い方をするとむしろこの方がぴったりはまってしまうような。車寄せが景観の一部としても美しいし、木陰のような休憩スペースにもなる。見事なアイデアだと思います。 -

西郷従道邸はライトブルーに総二階のベランダがいかにも明治の洋館といった外観。

-

イチオシ

しかし、こうした洋館は賓客のためのものであって、実際に住むのは併設された日本建築の建物だということを聞いたことがありましたが、

-

ここは内部の様子も暮らしやすそうな感じ。

-

書斎や居間、

-

食堂など、これならちょうどいい広さ。

-

もしかしたら、西郷従道は建物についてもセンスのある人だったのかもしれません。

-

森鴎外・夏目漱石住宅は、偶然かどうか分かりませんが、時を隔てて、鴎外が1年半、漱石が3年を暮した家だそう。

-

ここが玄関で、

-

漱石の吾輩は猫であるはこの家で書かれたということです。狭苦しいことはありませんが、質素な間取り。

-

休みの日にはごろんとなって、昼寝でもしたら気持ちいいだろうなあといった雰囲気がありました。

-

鉄道局新橋工場は、東京新橋駅の構内に建てられた鉄道の木工場。

-

明治22年から昭和41年まで使われたようです。

-

ただ、見どころは内部に保存されている皇室の列車でしょう。天皇が座ったというソファや周囲のやんごとなき装飾やデザイン類など、熱心に説明してくれる係りの人もいました。

-

二重橋飾電燈は、明治21~38年まで使われていたもの。当時の二重橋は鉄橋だったのですが、説明によると、その前は木の橋だったそうです。

電燈は深い緑に白い灯。眺めていると、この配色もなにか明治の香りのような気がしてくるので不思議です。 -

その向かいにある三重県庁舎は、両翼を広げた真っ白な建物。

-

明治村でもかなり大型の施設です。

-

全体としてそれなりの威厳を示していますが、二階にベランダを巡らして、

-

一階部分にも回廊風の空間を設けているので、ゆったり感も兼ね備えている。

-

そのバランスが特長でしょう。

-

展示室には昔の柱時計がずらりと並んでいたりしていましたが、それはさほどではないような気がします。

-

これは県令の執務室です。

-

千早赤坂小学校講堂は、明治30年頃に建てられたもの。

一階が体操場で、二階が講堂です。大阪市北区の堀川尋常小学校でしたが、その後、南河内郡千早赤阪村に移築されています。 -

この日は、企画展をやっていて、夏目漱石没100年記念特別展「吾輩ハ、デザイナーデモアル」。渾身の力で考え抜いた、明治の本の装丁の美しさを拝見しました。

-

ところで、明治村は、正門から北門にかけて1丁目から5丁目の五つのエリアに分かれます。

ここは1丁目。坂の下から一番上手の東山梨郡役所を眺めた景色。さっきの千早赤坂小学校講堂は、左手です。 -

で、これは下手側。

-

上手に進んで。

第四高等学校物理化学教室は、薄いピンクの横長の建物。中央部に玄関があって、左右の建物は少し背が低い三段構造ですね。 -

物理化学関係の展示もありましたが、インパクトがあったのは教室。

-

学生の席は急な傾斜になっていて、授業を行う先生の手元までよく見えるようになった構造。映画とかでは見たことありましたが、実物を見て、このリアルさにちょっと感動。

吉永小百合と二宮和也の「母と暮らせば」にもこんなシーンがありましたね。 -

イチオシ

東山梨郡役所は、明治村二丁目の一番奥。二丁目全体を見下ろすような場所に建っています。

明治18に建てられた典型的な擬洋風建物。中央のベランダ付の玄関部分を大きく取って、左右にも小さな玄関を配した完全な左右対称の美しさを表現しています。白と茶色の溝掘りデザインもおしゃれだと思います。 -

右手の入口は村長の部屋。

-

あんまり広くないし、こんなところにいても仕事にはならなかったように思います。

-

二階の展示室では不平等条約の改正交渉の経過を説明したり、ここは珍しく明治を真正面に捉えたまともな内容です。

-

清水医院は、明治30年代に建てられた個人病院。外観はアーチ形の窓を多用した洋風ですが、

-

内部は座敷の待合所や板場の診察室もこんな病院昔はあったなというような落ち着いた造り。襖の書はなにやら医学に関係した言葉のようで、何を言おうとしているのかは何となくわかります。ちょっとにやりとしてしまいました。

-

再び坂を下って。

東松家住宅は、明治34年築。 -

名古屋の中心部にあった商家で、それも昭和の初めまでは銀行も営んでいたほどだそう。しかし、この建物は間口は狭い、うなぎの寝床方式。正直、あんまり豪商というイメージの住まいではありませんね。

-

奥の座敷に酒宴の席が設けられていましたが、今の目線だとこれもつつましやかな方だと思います。

-

京都中井酒造は、京都の市街にあった小さな造り酒屋。

-

京都の酒屋といえば、伏見と思っているかもしれませんが、京都市内でももともと地下水は豊富。今ではなかなか想像がつきませんが、かつてはその地下水を使って、京都の市街のあちこちにこうした造り酒屋があったんですね。

-

狭い場所でもいろんな工夫をして、効率よく酒造りをしたことがうかがえます。

-

安田銀行会津支店は、明治12年の築。瓦葺二階建ての建物は玄関の向拝がちょっと立派かなあくらいで、外観からすると一般の住居とそんなに変わりはないような。

-

ただ、中に入るとハイカウンターの受付があって、これはまさしく銀行ですね。当然、天井も二階まで吹き抜け。今につながる銀行のイメージは当時からあったというのは考えてみればすごいことかもしれません。

そして、ハイカラ写真館というのは、安田銀行会津支店の中にある貸衣裳の施設。 -

上履きに履き替えて入って行くのですが、衣装の写真撮影は厳禁なのでお気を付けください。しかし、天井など建物の内部を拝見するには、ここに上がるしかないので、そうした見学者にはあんまり厳しくしないでもらいたいなとは思います。

-

イチオシ

札幌電話交換局は、明治31年築。シンプルな立方形の石造りの建物なのは、北国だからかと思ったら、火災に備えるためというのが主目的だそう。一方で、飾り窓や細かな花文様を彫った装飾などはルネッサンス以降の流行でもあるとのことです。

-

内部の展示は古めかしい電話交換機とか。1回線ごとに手動でつないでいた時代の機械ですので、そうやってみると面白さが分かると思います。

-

京都七条巡査派出所は、いわゆる交番ですね。明治45年築。赤いレンガに白いストライプを配したデザインは東京駅などと同じです。警察官の姿をしたスタッフの人が周囲をチラチラ動いていて、当時の雰囲気をそこはかとなく出していました。

-

中は覗いてみましたが、けっこう狭いです。

-

これは、京都市電乗り場。

-

今度は3丁目の方に上がってきました。ここからだとさっきの2丁目の全景が真正面に見えています。

-

イチオシ

北里研究所本館は中央に尖塔が建っていて、外観からすると正面の玄関も含めてどこかの迎賓館のような雰囲気があります。

-

大正4年築ですから、機能性だけではなくて、大正ロマンのデザイン性も重視された時代なのかもしれません。

-

ただ、中に入ると

-

明るい外光を取りいれた

-

理科室のような部屋はやはり研究者にとっては無駄がなくて機能性抜群の空間のような気もする。そのギャップが面白いなと思いました。

-

芝川又右衛門邸は、明治44年、西宮市に別荘として建てられたもの。

-

アール・ヌーボー様式を取り入れた住宅というのですが、そもそもアール・ヌーボー様式自体が日本の浮世絵とかに刺激を受けたもの。逆輸入といった感じかもしれません。案内の人が一部屋一部屋、丁寧に案内をしてくれました。

-

幸田露伴住宅は、明治初年頃の建物。向島にあったもので、露伴はここで多くの小説を書きました。

-

書斎として使っていたであろう10畳の書院は

-

ぐるりを縁で囲まれて、気持ちのよい贅沢な空間。

-

向島だし土地には余裕のあった時代でしょうが、それでもこれだけ悠々とした建物は珍しかったのではないかと思います。豊かな生活ぶりが偲ばれました。

-

その向かいは西園寺公望の坐漁荘。静岡の興津にもあって訪ねたことがありますが、それは粗末なもの。こっちが本物なんでしょうが、あまりの立派さにびっくりしました。

-

周囲を塀で囲まれて主屋を包んでいて、ちょっと奥まった感じなんかはこの建物全体の特徴でしょうが、興津ではこんな風はないですね。

-

ただ、内部は係りの人の案内でなければ見れない方式。

-

お昼休みで待ち時間が長くなるようだったので、この日は庭の方や周囲から建物の中をのぞいてみるだけで終わりにしました。この黒い石は京都の鞍馬石でしょうか。実は価値があるので云々という説明があったかもしれませんね。

-

和室は数寄屋風の軽やかな印象。快適な住み心地が想像されます。

-

茶室 亦楽庵は、坐漁荘の庭の続き。簡単な入口があるのですが、その先には入れませんので、少し離れた場所から外観を確認するだけになります。京都の医者であり漢学者、茶人でもあった福井恒斎という人物が自宅の庭に作った茶室だそうです。裏千家の茶室「又陰(ゆういん)」を模したとありましたが、現代っぽい茶室なのでちょっと違和感あり。クリーム色の外装が元々のイメージを変えているような気もします。

-

菅島燈台付属官舎は、明治6年鳥羽市建てられたもの。

-

イギリス流の煉瓦造りの正面にはベランダを設けていて、激しい風雨にも耐える頑丈さとともに少し潤いが感じられて殺風景にならない工夫があるように思います。内部の展示は灯台関係。実際に発光させたライトとかも見応えありです。

-

同じ敷地に建つ品川燈台は、明治3年に日本で三番目に建てられた洋式灯台。フランス人技師ヴェルニーの設計です。正面入り口の周囲や見張り台を支える場所に自然石が効果的にあしらわれていて、美しさと力強さが表現されているように思います。見ているだけで楽しくなるような灯台です。

-

イチオシ

坂を下って。

神戸山手西洋人住居は、神戸市生田区に明治20年代に建てられた建物。長崎でもこれとそっくりな建物がいくつか残っていますね。 -

ライトブルーの総二階。一階も二階も前面にベランダが付いて、最大限に光を取り込見たいといった思いが感じられます。ただ、内部は入れないので、外観を見るだけです。

-

長崎居留地二十五番館は、現在工事中。外観を写真で確認するだけでしたが、正方形の主屋を二つつなぎ合わせた構造。一方はぐるりがベランダなので、たぶんこちらが昼間の生活空間になっているのだと思います。外観からするとグラバー邸などと比べて豪華さはちょっと落ちるような感じですが、機能性重視のデザインかと思います。

-

宗教大学車寄は、明治41年の建物。明治村内に車寄せはさっきの東京盲学校車寄と合わせて二つあって、どちらもため息がでるほど美しいです。遠目で見ても風景の中に自然に収まっているし、近くで見ても、見飽きないデザイン。バロック建築を基本としているようですが、日本でアレンジを加えて、車寄せだけでこれだけのものを設計できる感覚が素晴らしいと思います。

-

今度は4丁目に移動して。

第四高等学校武術道場は、大正6年の築。柔道、剣道、弓道の三つの道場から成り立ちます。外観はどこか田舎の小学校といった感じもなくはないのですが、 -

内部に入ると道場らしいピンと張りつめたような空気があるし、磨きこまれた床には歴史も感じます。内部に入ってじっくり味わう建物だと思います。

-

日本赤十字社中央病院病棟は、明治23年築。屋根の中央部に三つの煙突が建っていて、大型気船みたいです。排気のためとか機能から来たものなんでしょうが、デザインとしては途方もない冒険でしょう。

-

ただ、内部は、

-

外光を目いっぱい取りいれるガラス窓と廊下。

-

これなら病院として最適の空間。治療に専念して働くスタッフの姿も目に浮かぶようでした。

-

歩兵第六聯隊兵舎は、

-

打ち合わせに使ったであろう小会議室や長官室などもありますが、

-

印象に残ったのは兵隊さんのベッドがいくつか並んだ大部屋。傍らには小銃も立てかけられて、ちょっとリアルな眺めですよね。プライバシーはありませんが、意外に広さに余裕があって、想像していたよりは暮らしやすかったのかなと思いました。

-

名古屋衛戍病院は、明治11年築。入ってすぐの建物はちょっと窓が小さめかなあと思いましたが、病棟の方はちゃんと明るいです。

-

展示は、病は気からじゃないですが、

-

病気を退散させるための風刺画や人形など。病気を治したいという願いが素直に表現されていて、けっこう楽しく拝見しました。

-

病棟は渡り廊下の先まで続いています。

-

イチオシ

シアトル日系福音協会は、明治40年ころの建物。もともとアメリカ人の個人住宅だったものを教会として利用するようになったのだそうです。一回の礼拝堂は小さめ。

-

二階の居住部分が快適な感じで、外観の美しさと合わせて、見どころだと思います。

-

ハワイ移民集会所は、まあなんでもない普通の建物なので、これ自体どうということはありません。

-

一方で、内部の展示は日本人がまだ人種差別なんかもあったハワイの地で人が嫌がる重労働に耐えてがんばった姿がよく伝わってきます。現地で日本人同士がお互いに支え合った歴史に思いを馳せました。

-

尾西鉄道蒸気機関車は、明治29年に設立された尾西鉄道がアメリカのブルックス社から購入したもの。今の感覚だと力強さとかではなくて、どちらかと言えばかわいらしくて、ディズニーランドで走っていそうな感じに見えました。六郷川鉄橋と合わせて眺めましょう。

-

六郷川鉄橋は、明治20年に架けられた複線用の鉄橋。設計はイギリス人土木技術者ボイルによるもの。赤茶けた橋梁は今でも迫力がありますね。トラス橋なので直線的な構造ですが、ただ、これは鉄の加工技術も未熟だったからの必然でもある。直線的で強度があるということでもないでしょう。

-

ブラジル移民住宅は、工事中。写真で確認しただけですが、ハワイ移民集会所よりも二回りくらい大きな建物ですね。ブラジル移民の方が資力があったとも思えませんが、かなりの違いです。単に集会所というだけでなくて、実際に人が住んだりしていたのかもしれません。

-

鉄道寮新橋工場は、建物よりも中の展示物が圧巻。

-

巨大な機械類は、圧延機や発電機などの黎明期の日本の基礎的な工業力を支えたもの。

-

今の時代から見れば性能はイマイチなんでしょうが、日本の近代化に大きな貢献をしてくれたと思うととても感謝したい気持ちになりました。

-

工部省品川硝子製造所は大きさはそうでもありませんが、輝くような赤いレンガがとにかく美しくて、それだけで存在感は抜群です。ただ、内部は半分が喫茶店で、もう半分はお土産物のショップ。なので、ここは外観で楽しむしかないように思います。

-

イチオシ

宇治山田郵便局の外観は中央の玄関のドームの両脇に尖塔を従えて、イスラム教のモスクのような雰囲気がありますね。

-

この堂々とした姿は、明治村を代表するものの一つかもしれません。

-

ただ、内部に入って見ると思ったほどのスケールはないような。展示物もほとんどないし、最後はイマイチ。テンションが下がってしまいました。

-

一方で入ってすぐに、はあとふるレターというコーナーがあります。10年後の預かった月に、指定した住所宛にレターを届けてくれるというのですが、カップルで利用している人とかもけっこう多い。10年後どうなっているのか怖いような気もしなくはないですが、それもまた人気の要因なのかもしれません。

-

本郷喜之床は、明治後期に東京の本郷に建てられた床屋さん。喜之床というのは屋号です。

-

前面がガラス戸となっているのが新しいスタイルだったそう。店内には角刈り10銭、丸刈り6銭とかの値段表も。レトロだけど今でも使えそうな店内の椅子とかを見ると、けっこう盛り上がれます。

-

小泉八雲避暑の家は、明治初年頃に建てられたもの。当時、小泉八雲は東京大学の教授で、ない年夏の時期を焼津のこの家で過ごしていたのだそうです。

-

駄菓子屋さんとして営業していて、大賑わい。建物を見るよりも、駄菓子の方に目が向くかも。魚屋だったという建物なので、間口が広いのがまさに駄菓子屋にはぴったりなのかもしれません。

-

呉服座は、明治25年の築。大阪の池田市にあった地方の芝居小屋です。

-

後ろ側から覗いてみると、一階の桝席や側面の見物席など、ちょっと小ぶりではありますが、芝居小屋の基本的な構造はほかの芝居小屋と同じですね。床とか磨きこまれた黒光りがしていて、大事に使われてきたような感じがしました。

-

半田東湯は、明治末期ごろ。愛知県半田市にあった風呂屋さん。

-

地域の社交場としても欠かせない存在だったと説明されていましたが、二階には休憩所があって、雑談の場だったのだとか。男女の浴槽が奥でつながっているというのも面白いと思います。

-

最後の5丁目のエリアです。

まず目に入る巨大な建物、聖ザビエル天主堂は、明治23年に京都の河原町に建てられたカトリックの教会。 -

かなり大きな建物で、明治村の中でも存在感がある建物の一つでしょう。

-

内部はステンドグラスが充実していて、聖人を配した祭壇の辺りも現役の教会みたいな感じです。

-

これは後ろ側のバラ窓。とても美しいですね。

バラ窓のほか、側面の細長い窓のステンドグラスに祭壇奥のステンドグラスも見事です。 -

金沢監獄正門は、明治40年の築。赤いレンガに白いストライプをあしらった配色は東京駅にも通じるような美しさです。監獄なので、別に美しさは必要ないようにも思うのですが、公的な建物の威厳を確保するためには必要とされたのかも。近代国家を造っていかねばならないというこれも明治時代の気骨の表れかもしれません。

-

天童眼鏡橋は、明治20年。山形県の天童市に造られたアーチ形の石橋。木橋だったものを交通量が増えたため架け替えたのだそう。眼鏡橋は長崎のものが有名ですが、それと比べるとアーチは橋脚のみ。渡る部分は平面なので、それだけを見ると何が眼鏡橋かは分かりません。

-

小那沙美島燈台は、明治37年。広島湾沖の小島に建てられた小型の灯台。日露戦争の開戦前に3か月という短い工期で建てられたのだそう。安全な航海を助けるという役割は、これくらいの灯台でも十分果たせたのでしょう。暴風雨とかの少ない瀬戸内海ならではの灯台のような気もします。

-

隅田川新大橋は、橋というより何かの門みたいな感じで、とてもユニークですね。明治45年に造られて、関東大震災でもここは落ちなかったという頑丈な橋。

隅田川の橋は今でもいろんな橋があって、観光客を楽しませてくれるんですが、この橋もそうした伝統を築いてくれた橋なのかもしれません。 -

イチオシ

大明寺聖パウロ教会堂は、明治12年築。長崎の伊王島にあった教会です。木造の建物で、外観はそんなに教会らしい雰囲気はないのですが、

-

内部に入るといわゆるこうもり天井がとても美しい。

-

周囲の壁にはキリストの一生を象徴する場面の絵が何枚も掛けてあって、以前、五島で教会巡りをした記憶がまた蘇りました。

-

川崎銀行本店は、純白のひょろ長い建物。片側を削ったような形はローマの遺跡を意識したようなデザインで、これも斬新。明治村を見下ろす高台にあるので、かなり目立っています。ただ、近くで見ると奥行きがないので、実はやや張りぼて。最上階が展望室になっているようでしたが、まあわざわざ上がって見るほどでもないような気がします。

-

皇居正門石橋飾電燈は、川崎銀行本店と内閣文庫の間。日当たりのいい場所にありました。

電燈を支える台座のデザインが見どころ。中心部に彫られたライオンと光を放つ太陽の組み合わせがとても力強い印象。踏ん張ったライオンの足もリアル感があっていいでしょう。 -

内閣文庫は、明治44年築。イギリスのナショナルギャラリーの正面部みたいなドーリア式オーダーの整った外観でかなりの迫力。ただ、内部はミニチュア建物を展示する暗い室内なので、全体がよく分からない。外観でかなり期待していた分、内部の扱いにはちょっとがっかりしました。

-

名鉄岩倉変電所は、明治45年築の赤いレンガ造りの建物。アーチ形の窓がいくつもついていて、内部は明るい感じ。がっちりした構造と内部の十分なスペースが基本条件だったと思いますが、変電所でこれだけの美しい建物を造った理由は、今ではちょっと想像できません。

-

フランク・ロイド・ライトの作品として帝国ホテルはもっとも有名なものです。

-

私は、他にも神戸のヨドコウ迎賓館や池袋の自由学園明日館も見てきましたが、どれも独特の美しさを持っている。

-

私は密かに古代の仏教美術にも通じる東洋的なところもあるのではないかと感じるのですが、いかがでしょうか。

-

この玄関にも柱や天井、壁の隅々にまでフランク・ロイド・ライトの真骨頂が現れていて、

-

本当に素晴らしいの一言です。

-

宮津裁判所法廷は、明治19年築。京都の宮津市にあったもの。二重屋根のシンプルな建物ですが、木造なのは当時でも珍しかったということです。

-

内部には裁判の法廷が再現されていて、裁判官が判決を言い渡すところでしょうか。服装が中国服みたいなあまり見慣れないもの。ちょっと奇妙な感じも受けました。

-

高田小熊写真館は、赤と白のかわいらしい木造建築。今では写真館そのものを見ることも少なくなったような気がしますが、おめかしをして写真館で記念写真を撮るというのは、一つのステータスの証だった時代。写真館はただ写真を撮るのではなく、そこに思いを込める場所だったと考えれば、こうした外観にも大きな意味があるような気がします。

-

なお、二階ではスタジオがあって、実際に記念写真を撮っている観光客もいました。

-

金沢監獄中央看守所は、明治40年築。看守所を中心に放射状に建つ監獄は網走刑務所も同じ構造ですね。

-

外観だと中央に塔をいただく美しい姿だったのですが、

-

中に入ると監獄は監獄。独房に入った囚人の人形とかもありましたが、こんなところに入れられたら、ちょっと半端ではなく辛い思いになるのだろうと思います。観光で見ているだけでいいでしょう。

-

東京駅警備巡査派出所は、大正3年築。東京駅の前広場に設置されていたようですが、東京駅のデザインとの相性を気遣った赤いレンガに白いストライプがとても美しいです。ただ、白いストライプは中段にはなくて、赤い壁面を大きく取ったところが少し独自色かなと思います。

-

前橋監獄雑居房は、明治21年築。看守所を中心に十字放射型に建てられた建物ということですが、ここではそれはよく分かりません。

-

太い木の格子がハマった房は中にも入ってみることができます。しかし、こんなところに入れられたら、たいていの人は参ってしまうのでは。。私もけっこうへこんで、情けないような気持ちになりました。

-

菊の世酒蔵の方に上って行く途中。ここからだと5丁目の全景がよく見えます。緑の中に大きな建物が贅沢に配されて、明治村がいかに素晴らしい施設なのか、よく分かってもらえると思います。

-

菊の世酒蔵は、明治初年の築。真っ黒な壁に軒の付いた白い縁取りの窓がいくつもあるというなんともモダンなデザイン。

-

このデザインだけでも存在感は抜群でしょう。

-

一方で、入口から入った

-

内部は太い梁がむき出しになったよくある酒蔵の建物。展示物もあるにはありますが限定的。がらんとし空間には余計凄みを感じました。

さて、これで明治村は一通り回りました。いつもなら、一つを見るのに大変な努力をするんですが、それを思えばこんな贅沢なことはない。明治村の真価がまた理解できたように思います。

さて、今夜は豊橋で手筒花火の予定なんですが、せっかくなので犬山市街にもちょこっと行っておきましょう。犬山もかなり久しぶりですからね。 -

犬山駅に戻ってきて。

茶蔵I'sは、犬山駅から犬山城近くの商店街に向かう途中。あまり目立たないですが、ちゃんと見ると手作り感のある味わいのある店構えではあります。 -

店内に入ると、人形のような、いろんなかわいらしい形のパンがあって、見ているだけでも楽しくなりそうな。店員さんも明るいし、試食で抹茶のケーキもいただいてしまいました。雰囲気がとってもいいパン屋さんです。

-

これは犬山城下町の入口ですね。この通りを抜けたところが犬山城なんですが、もう時間がないので途中までですね。

ちなみに、犬山城は秀吉と家康が戦った小牧長久手の戦いの舞台。直前に池田恒興が犬山城を陥れ、家康と対峙した秀吉の本陣はこの犬山城になりました。しかし、幸先よくスタートした戦いは、家康の得意の野戦に持ち込まれ、結局、恒興と長男元助が討ち死にし輝政が生き残るという池田氏にとっては痛恨の敗戦となってしまいます。秀吉の直轄軍は無傷だったので、その後はこう着状態から講和へ。

後に生き残った池田輝政は、秀吉の口利きで、家康の次女、督姫を側室として迎え、これが池田氏に運が開ける元となりました。 -

昭和横丁は、横丁と名前が付いているので、どこか街の一角かと思ったら、建物がある施設でした。

-

しかし、入口を入って行くと細い路地みたいに、どんどん奥に続いてい行く。なるほど、この感じは確かに横丁です。食べ物屋さんや雑貨屋さんなど、それぞれのお店も何か祭りの屋台みたいな楽しい雰囲気。ちょっと心が解きほぐされるようないい場所です。

-

旧磯部家住宅は、犬山城に向かう賑やかなメインストリート沿いにある町家。城からこれだけ近い場所ですが、ここは江戸時代から商売の街だったということでしょうか。

-

うなぎの寝床のような、奥にどんどん入って行く構造。ただ、今のゆったり感とか幅の狭さはさほど感じない。呉服屋をやっていたということですが、ゆとりのある生活が偲ばれました。

-

山田五平餅店は、犬山城に向かう商店街の一角にある五平餅のお店。ネットの情報でもなかなかの人気のようです。

-

小さな窓口から声を掛けて一本いただきましたが、なんというかこれって普通です。それに小さいので、もっとよく確かめようとも思ったのですが、確かめる間のなくあっという間になくなってしまいました。そうですねえ。悪くはないですが、人気の理由は手軽さなんでしょうかね。よくわかりませんでした。

-

犬山城に向かう賑やかな通りにある和菓子屋さん。周囲の喧騒から離れて、ここだけは静かな雰囲気です。季節の栗きんとんをいただきました。

-

ただ、ちょっとどうでしょう。薄皮も少し混じっているし、栗の渋みが完全には取れていないような。老舗の雰囲気もなくはなかったのですが、これではやっぱり物足りないかなと思います。

さて、手筒花火は豊橋。急ぎましょう。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

この旅行記へのコメント (4)

-

- ジバゴさん 2017/05/07 23:05:40

- 明治村

- いつもマイページに訪問して頂き有難う御座います。

大昔一度中に入ったことがあったのですが、お茶会目的だったので限られた会場だけしか入場しませんでした。こんなに建物があったとは思いませんでした、一日では見きれないのではありませんか。 いつかユックリと見てみたいですね。

- たびたびさん からの返信 2017/05/10 16:51:07

- RE: 明治村

- 明治村の建物群は最高です。保存状態もいいし、自然の中にあるのでゆったり感も程よいですね。機会があれば、是非、確認してみてください。お勧めです。

たびたび

-

- rinnmamaさん 2017/04/07 14:04:42

- 丁寧に見て頂けて嬉しいです

- たびたびさん、こんにちは

以前、明治村でボランティアをしておりましたので、綺麗な写真と丁寧なコメントに

我が事のように嬉しかったです^^

少しの豆知識を・・金沢監獄監獄正門ですが設計者の山下啓次郎氏はジャズの山下洋輔氏の

祖父でして、日本の5大監獄の設計者(千葉・金沢・奈良・長崎・鹿児島)

品川硝子製造所の中で、浅草の電気ブラン汐留バーがあり電気ブラン飲酒、購入できますよ!

牛鍋美味しいですよ!

まだまだ引き出しはありますが(^^)お後がよろしいようで( ^ω^)・・・

昔、明治村・付近の山で松茸がとれたそうですが、伊勢湾台風の潮風で取れなくなったと聞いて、台風の塩害がこんな奥地まで来たとは、物凄い勢いだったのだな〜と思ったものです。

お天気も良くて楽しんで頂けて良かったです。

rinnmama

- たびたびさん からの返信 2017/04/10 10:42:31

- RE: 丁寧に見て頂けて嬉しいです

- そうでしたか。

早めのバスで行ったら、バスの同乗者で観光客は私一人。あとは皆さん明治村の従業員さんだったのには驚きました。たくさんの人が働いていて、この施設が維持されているのでしょう。これからも、大切に守っていってもらいたいと思います。

たびたび

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

この旅行で行ったスポット

もっと見る

この旅行で行ったグルメ・レストラン

犬山(愛知) の旅行記

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

4

179