2016/01/29 - 2016/01/30

33位(同エリア279件中)

![]()

かっちんさん

秋田の旧南外村(なんがいむら)に温泉の湯気を吸うと眠くなる秘湯「岩倉温泉」があります。

300年以上の歴史がある山里の一軒宿です。

近くの南外民族資料交流館には、国登録有形民俗文化財に指定された貴重な仕事着が展示されています。

今日は雪が降り続ける岩倉温泉の宿に泊まり、眠くなる温泉と秋田の郷土料理が並ぶ夕食を堪能します。

- 旅行の満足度

- 5.0

- 観光

- 5.0

- 同行者

- カップル・夫婦(シニア)

- 交通手段

- 高速・路線バス 新幹線 JRローカル

- 旅行の手配内容

- 個別手配

-

秋田新幹線大曲駅に到着

大曲は夏に全国花火競技大会が開催されるところです。 -

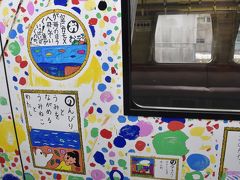

奥羽本線

大曲で秋田方面の電車に乗り換え、神宮寺へ向かいます。 -

イチオシ

珍しい3本レール

大曲〜秋田間は、線路幅が標準軌の秋田新幹線と狭軌の在来線(奥羽本線)が並び、各々が単線です。

そして、新幹線同士がすれ違えるところが神宮寺〜峰吉川間にあります。

この区間だけは片側の線路を3本にして、新幹線と在来線がどちらでも走れるようになっています。

写真は神宮寺手前で3本レールになる瞬間です。 -

神宮寺駅

簡易委託駅で昼間だけ駅窓口業務をやっています。

併設する大仙市の施設が待合室になっています。 -

駅前通り

バス停がある国道へ向かいます。 -

通りに面した造り酒屋「福乃友」

地元のお酒です。 -

樽の底板を利用した門

-

雪国の造り酒屋

-

学校帰りの子どもたち

雪の中を元気に走り回っていました。 -

岩倉温泉行きの大仙市コミュニティバス

大曲始発のバスに、神宮寺駅前角のバス停から乗車します。 -

手作り料金表

委託されている羽後交通のバスは、バス停ごとに料金を計算した「紙の料金表」を運転手がめくりながら走ります。

電子表示器など使わずに超アナログ的で、大好きなバスです。 -

岳見橋

湯沢市大仙山を源とし、秋田市新屋町で日本海に注ぐ雄物川(おものがわ)を渡ります。

かつて御物(年貢米)を運んだことから、「御物川」が「雄物川」になったといわれています。 -

終点の岩倉温泉

神宮寺から22分ほどで、山の中の岩倉温泉に到着します。

通ってきた秋田県道30号線は、この先 大台峠を越え由利本荘へ続いています。 -

秘湯の宿「岩倉温泉」

日本秘湯を守る会の宿です。

玄関を入ると、宿のご夫婦があたたかく迎えてくれました。

岩倉温泉は300年以上の歴史がある古湯です。 -

中庭の池

雪がしんしんと降っています。

中庭のまわりに客室が7室。こじんまりとした宿です。

平日なので、かっちん夫婦だけの泊まりです。 -

お風呂

湯気を吸うことで、深い眠りへと誘う温泉です。

成分はナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉。源泉かけ流しです。

飲用ができ、なめてみるとややしょっぱく感じます。

石鹸が泡立たないので、シャンプーだけ置いてあります。

温泉は肌に優しく、じっくりと温まりました。 -

夕食

秋田の郷土料理が並びます。

野草のさしぼ(イタドリの幼茎)、とび茸、わさびのワラビ、うるい、みず、いぶりがっこなど。

ニジマスの焼き魚も出てきます。 -

イチオシ

天麩羅

干し柿、いがぐり、ぎんなん、むかごなど、珍しい天麩羅が登場します。 -

冬の味覚きりたんぽ鍋

-

秋田の郷土料理「あさづけ」

お米で作るデザートで、甘酸っぱいすっきりした味です。

秋田の郷土料理が並ぶ夕食に満足しました。 -

南外村案内図

南外(なんがい)村は、出羽丘陵の山懐に抱かれ、古くからいで湯と民芸の里として知られています。

昭和30年に南楢岡村と外小友村が合併し、両村から一字づつとり南外村となりました。

その後、平成17年に周辺との合併により大仙市になりました。 -

南外民族資料交流館

翌朝、宿から近い民族資料館を訪れます。

ここには、南外地域の昔懐かしい野良着や農具などの生活用具が展示されています。

入館は無料、休館日は火曜日です。 -

秋田南外の仕事着

国登録有形民俗文化財に指定された貴重な仕事着が展示されています。

明治時代から昭和30年代頃にかけて農家が自らの手で作り、普段着としても着用した仕事着を、昭和51年頃から収集を進めました。

機能面はもちろん、色の取り合わせや縫い目模様など、見栄えにもこだわりがあります。 -

イチオシ

農家の仕事着

-

縄をなう女性

お洒落な仕事着です。 -

「刺し子」の展示

刺し子とは、寒冷地で仕事着の保温性向上や、破れた箇所の補修や古布を使って補強をおこなう工夫としての技術でした。

次第に幾何学的な模様など装飾的な技術へと発展しました。 -

上衣類「ウデノギジブ」

材質は木綿や麻がほとんどで、腕まで覆う「ウデノギジブ」という名前があります。 -

テッポウジブ

腕の上げ下げや曲げ伸ばしといった作業がしやすくなるように、袖口が邪魔にならないようにしたデザイン(テッポウ袖)にしています。 -

ハッピジブ

素敵な模様です。 -

ナガテヌグイ

農作業用の被り物です。

刺し子を施したり、絣木綿を縫い付けるなど、美しく魅せる工夫がされています。 -

アグドマギ

「アグド」とは方言で「カカト」を指す言葉で、「アグド」を「巻く」ように使われていました。

かかとを厚い雪から守るためのもので、細かい刺し子が施されています。

では、別の展示を見に行きます。 -

イチオシ

荒沢の鐘馗様(しょうきさま)

荒沢部落では、人形を作って、部落の境に置くことを人形立てといいます。

中荒沢、下荒沢では二組に分かれて鐘馗様と道祖神(男根)をつくります。

中荒沢では、木製の面を付け、刀を差し、杉葉・御幣をつけ、頭の帽子には角をつけた小型の藁人形をつくります。

傍らに下荒沢で作った削り花の道祖神(男根)を2本つくり、刀とともにたてかけ、注連縄をはります。

鐘馗様は外からの邪悪な悪霊、怨霊の侵入を防いでいたものだといわれていますが、豊作の予祝と収穫への感謝がその背景にあります。 -

これも鐘馗様

-

桜橋人形

操り人形芝居に使われていたものです。

資料室に保管されている人形を特別に見せてもらいました。 -

イチオシ

桜橋人形

ニッコリ顔の旦那と奥様でしょうか。 -

花火筒と大鋸

-

かぜおこし

手回し式で、何かを乾燥させるときに使われたのでしょう。 -

いたぢ落とし

箱の中にどじょうなどの餌を仕掛けておき、イタチが中に入って餌に食いつくと扉の板が下りて生け捕りにできます。

イタチの皮は皮革製品として売っていました。 -

雪国の防寒着

藁を使った編み笠、みの、背中当て、手袋、わらぐつなどで、身を固めています。 -

ぶどう皮のはばき

山ぶどうの皮を灰汁で煮て繊維を取出して作り、すねに巻き付けました。 -

清次郎こけし

昭和57年に村おこしとして作られた、新しい感覚のこけしです。

楢岡おばこの姿をモデルとし、銘柄米「あきたこまち」を表現し、素材に秋田杉を使った人形こけしです。

3世代揃う家族こけしですね。 -

又五郎こけし

今から300年前、平家落人の子孫の又五郎によって作られました。

秋田杉を素材にしたきめ細やかな美しさと、山水画が施されています。 -

ビクターのラジオ

-

石油ランプ

ガラス製の壺に灯油を入れ、木綿製の芯に浸み込ませて点火し、天井から吊り下げておきます。

この石油ランプは昭和20年頃まで使われていました。 -

厩猿(まやざる)

かつて、大切な農耕馬の無病息災・安全を祈って猿の頭骨を馬屋に祀る「厩猿信仰」という風習がありました。 -

南外の雪景色

民俗資料館を後にし、バスで神宮寺駅へ向かっています。 -

神宮寺の「俵あげまん」

こののぼりに誘われて武藤菓子店に入ります。 -

俵あげまん

餡には、小倉、かぼちゃ、チョコレート、くるみ・・・いろいろあります。

あんドーナツをお菓子にした感じです。 -

勢いよく通過する「こまち号」

神宮寺駅の通過線を走り去ります。 -

在来線と新幹線のツーショット

神宮寺駅から少し大曲寄り付近までが3本レールの複線になっているので、新幹線と在来線の並ぶ姿が見られます。

これから在来線で秋田へ向かい、旅が続きます。

この旅行記のタグ

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる

フォートラベルポイントって?

PR

0

50